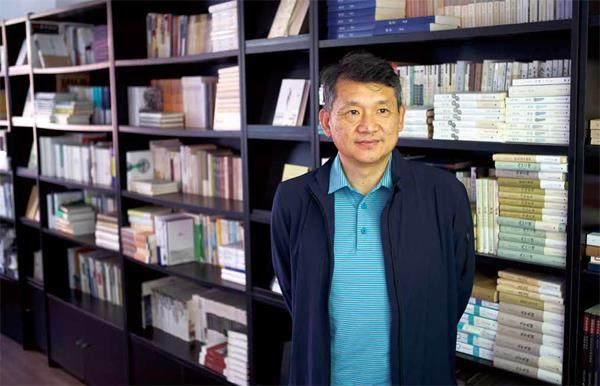

罗新:以普通的底层的边缘人的视角书写历史

徐琳玲

图/本刊记者 梁辰

7月25日上午,历史学家罗新背着十四五公斤重的行囊,和儿子罗炅、旅行作家保罗·萨洛佩科从位于四川广汉县的三星堆遗址出发,向彭州方向挺进。

在烈日的暴晒下,路面变得滚烫起来,双脚好像踩在火山上一样感到火辣辣,歇脚时脱下袜子,发现脚皮长出了大大小小的水泡。

行进七八公里后,他们来到了广汉和彭州交界的一个小镇,停下来休息。在小镇上闲逛时,罗新忽然发现了一家茶馆,有好多人在里头喝茶打麻将,煞是热闹,他想进去歇个脚。没想到茶馆老板挡在了门口,并向罗新摇手,示意他离开。罗新感到不解,问为什么要让他走。此时,一个老板娘模样的女人走了过来,“她很客气,连说了几个对不起,露出很难过的神色,说因为你们是外地人,我们现在要防疫,你们必须出去。”

8月底,坐在京城家中的书房里,晒得黝黑的罗新回忆起那一刻的感受,“有那么一点点被伤害到。”“我之前没有经历过这样的事。虽然这两三年也经历了各种各样的事,但还没有因为你是外地人被这样的态度对待过。”

行走、疫情和人类学视角

从小镇茶馆被赶出来,罗新就把自己不愉快的遭遇告诉了正在街上拍摄的萨洛佩科。

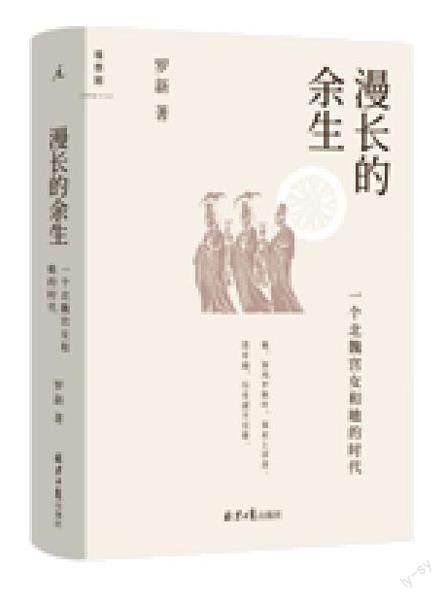

7月中旬,自己的首部历史非虚构作品《漫长的余生》面世后,罗新就跑到四川来见这位已关注了七八年的“偶像”、两获普利策奖的著名旅行作家,跟随他进行为期三周的徒步旅行。自2013年起,萨洛佩科在美国《国家地理》的资助下,开始了一个名为“走出伊甸园”的全球徒步项目。他从东非出发,穿越中东、中亚和中国,进入西伯利亚,再跨越白令海峡,自北而南穿行美洲大陆,最终到达南美的火地岛。2021年4月,他从云南入境中国。

听完了罗新的茶馆遭遇,萨洛佩科平静地分享了自己的经历:今年4月,他从雅安出发,步行到靠近成都时,疫情变得紧张起来。经过一些镇子时,他常常遭遇很不友好的对待:有人一看到他就立刻把店铺门拉上、不让他买东西,有人不准许这位老外从他们的街道上通过,等等。刚开始,他也常常有被伤害的感受,直到他把遭遇告诉他在美国《国家地理》的人类学家朋友们。对方提醒他说:这个时候,你所受的人类学训练就有意义了。

“他说,从人类学角度出发,你首先就理解了:这是一个全人类的普遍现象,不是哪个人、哪个文化、哪个国家所独有的——当我们得到的信息非常单一,当我们遭遇到无法解释、个人无法对抗的威胁的时候,没有别的办法,就会把自己缩起來,然后把异己的文化、异己的人群、陌生人都排除在我们的世界之外。因为这是唯一能够获得安全感的办法。”

“然后,你还会发现:虽然这是人类共有的现象,但是在同样的信息、条件、空间里,不同的人反应是不一样的。你在这一家遇到这样的对待,你到另一家去,也许有人就敞开胸怀接待你,好像他一点也没有受到威胁。同样是四川人,即使是同一个镇上的人,他们的反应都是很不一样的,这很有趣。他说你一定要这样去理解这个事。”

两人交流完后,他们起身又出发,行走了差不多半小时的样子,来到一个村庄。“我说我们就在村子外头歇脚吧,不要进去了,不要到任何人家里去,免得又惹出不高兴的事。”万万没有想到,靠近他们歇脚处的一户农家看见他们坐在外面,马上过来和他们搭话,问他们要不要喝水,还给他们每人摘了一根新鲜的黄瓜,洗干净送过来,“非常热情,非常友好。所以,我不认为可以简单地解释为这个人更保守,那个人更开放。人的反应很奇怪、很复杂,同一个人在不同环境、不同时刻反应都不一样。这很有趣。”

一路上,罗新观察、感慨着人性的丰富、多样、美好和一些不美好,所见成都平原的富庶,连同路上的酷暑、疲惫,以及常因防疫措施不得不折返的辛劳、每天都要找到当地卫生院做核酸的麻烦,都成为他这一趟徒步旅行的新体验,以及对人在某种历史处境下的理解与思考。

十多年前,一块刻有北魏宫女王钟儿平生的墓志拓片,也是这样吸引了这位历史学家。

2020年疫情暴发后,罗新困守在京城,无法继续“狂野”的旅行考察和写作计划。在北大校园的办公室里,他静下心来,一边动笔写作,一边在空地里翻土种花,终于完成搁置了十余年的历史非虚构作品——《漫长的余生:一个北魏宫女和她的时代》,

“如果说对自己感到满意的一点,那就是我终于把王钟儿的故事写出来了,算是对自己有了一个交代。”他总结道。

遗忘、遮蔽和上尉的女儿

历史舞台上那些被遗忘和遮蔽的小人物,总是格外让罗新心动。

1989年,他考回母校北大读历史系研究生,师从田余庆和祝总斌两位先生。从在历史系读书的第一天起,他接受的就是最正统的史学训练——聚焦政治史,也即围绕着帝王将相们的历史。“你慢慢地被格式成为就知道这些人、就感兴趣这些事,然后对这些事进行深入的考证、探讨,对弄清其中每一个细节有兴趣。”

但在内心里,这位在汉江边长大的1980年代文青一直抗拒这种“格式化”。读史料时,罗新时常会留意史书上那些在大事件中一闪而过的名字。二十多年前,他开始有意识地为历史舞台上这些被忽略、如同“龙套”角色般的人物收集、整理资料。

魏孝文帝的妹妹陈留公主,是他尝试写的第一个北魏人物小传。

在罗新的发掘和史料串连下,这位经历过三次婚姻、极富个性色彩的北魏公主的一生被勾勒出来:盛年丧偶后,她为争取再婚自主,冒险反抗当朝皇后逼婚,因此介入当时极为复杂的高层权力斗争,继而推动了北魏政局的急速转向——之前成功“夺宫废储”的皇后大冯被废,孝文帝在震惊、愤怒和“错杀”长子的悔恨中清理宫闱,两个月后病危驾崩,把帝位传给了未成年的次子、新遭“子贵母死”之痛的宣武帝。

写完陈留公主后,罗新意犹未尽,一度想为孝文帝的六七位姐妹全部立传。之后,他陆陆续续写了北魏常山公主、琅琊公主,以及东西魏、北齐时代为政治结盟而迎娶的三位柔然部落的外族公主。部分文章收录在他2019年出版的《王化与山险:中古边裔论集》。

他也很期待有更多年轻的历史写作者加入,大家一起来为这些被传统的、主流的历史书写所忽略、遗忘的边缘小人物立传。“不一定都能做出很丰富的传记来,但是做出很多小小的传记来還是可能的。这样,就让每一个人都有了一个自己生命历程的完整记录,哪怕是仅仅一个线条,也把人家的生命线条给记录下来。”

山西博物院,北魏司马金龙墓漆画屏风板,绘画表现古代女子故事。图/视觉中国

罗新本科就读于北大中文系,做过一个接着一个的文学创作梦。少年时,他想写一部有关汉江两岸人家的小说。成为职业历史学家后,他一直有反叛的冲动和愿望,想突破那种以帝王将相为中心的历史叙事,但总苦于史料匮乏和多年养成的惯性束缚。在过往熟读的文学作品里,普希金的中篇小说《上尉的女儿》成为他想借鉴、效法的一个典范。

在《上尉的女儿》里,普希金塑造了一对青年男女——贵族青年军官格里尼奥夫和上尉的女儿玛丽娅,让他俩来见证沙皇叶卡捷琳娜二世时代著名的普加乔夫农民起义。

“用一个虚构的小人物来反映一段真实的历史,把虚构的人物串进到真实的历史当中去,让他去见证、促成这些历史事件的发生,让他成为推动这段历史发生的一个重要力量。这其实是最简单的一个文学写作方式,也是我一直想学习的。”

读博期间,罗新在赵万里所著《汉魏南北朝墓志集释》中,读到了一份上世纪20年代出土于洛阳北邙山的北魏碑文拓片,由此瞥见闺名王钟儿的86岁老尼慈庆的一生。根据《魏故比丘尼统慈庆墓志铭》,这位出身于南朝刘宋中层官宦之家的女子经历了战乱、被掳、入魏宫为奴,参与养育了两代北魏皇帝,在皇宫生活了大半个世纪,见证了三朝政治和权力更替。

直到2000年左右,罗新再次研读这篇他已十分熟悉的墓志,突然意识到墓志的传主王钟儿与北魏的“子贵母死”制度之间有着紧密关联。而“子贵母死”制几乎贯穿了整个北魏王朝的政治史,促发了一轮又一轮血腥残酷的权力斗争和清洗。

那一刻,罗新意识到他找到了属于自己的“上尉的女儿”——在王钟儿的身上,他可以把他过去几十年所受的传统学术训练,和新的自我要求结合起来。“我找到了一个真实的人物,她的确见证了历史,她的确参与了历史。这对我来说是一个完美的个案。所以我就抓住不放,觉得应该用它来讲这一段历史。”

在采访中,罗新坦承自己在写作时的苦恼和新书留下的遗憾:因为受困于材料匮乏,他常常写着写着,就感到女主角消失了,而配角们则热热闹闹、粉墨登场,似乎故事又回到帝王将相和后妃们身上。在《漫长的余生》中,他也尝试用其他方式来弥补和突破——以王钟儿的同类、诸多北魏宫女及贵族女性们留下的墓志和传世文献中的零星点滴,来补白和想象那些他无法获知的关于她的人生片段。

“通过王钟儿的眼光或者是以她为名来讲述的历史,归根结底还都是我过去最熟悉的历史。但是,我想换一种讲法以及作出新的解释。在这个意义上,我可以说自己有了一点突破,我给出一个不同的视角,一个不同的讲故事的线索,那就是一个普通的、底层的、边缘人的视角和叙事线索。“

人:人物周刊 罗:罗新

人:《漫长的余生》给我印象最深的,是里头女性的形象特别丰富,生命色彩很浓烈,包括权力场上的女性,冯太后、大小冯、胡太后,包括书里留了一两笔的陈留公主,她竟然会为了争取婚姻自由铤而走险,介入到当时很复杂的政治里。甚至,我也不觉得她们完全是悲剧的,虽然最初都是被动的,或被掳或被家人送进宫里,但是,一旦获得某种身份和地位后,就开始采取主动,有的成为权力舞台上的玩家。对历史长河中的女性的留心和刻画,是您有意为之的么?

罗:我有意识地多关注女性,是因为传统历史里关于这些人的资料很少或者很零碎,就在历史上出现一个名字,在一个事件发生时偶尔出现一下,也从来没有真正地、正经地关注过,像跑龙套的人一样。我在二十多年前写陈留公主的时候,就有意识地把她的整个事迹串在一起,相当于为她做一个传。

这些人都不是普通人,不是受压迫、受剥削的人。但是,我们也看得出来,她们的个人命运在很多情况下都是不由自主,尽管不由自主,她们也会利用自己特有的某些地位、关系,比如跟皇帝的关系去争取自己的利益。尽管如此,她们仍然是不由自主的,有一些令人唏嘘的人生起伏。所以,我觉得应该面对这一部分。我们有时候说这些高高在上的权力掌握者,包括太后、皇后,会想到她们是那么重要、高贵,那么手握大权,但其实她们的命运都很复杂,起起落落都有很偶然的因素。这些才是人世真相的一部分。真相有各种层面,但这也是一个重要层面。我很愿意把这个层面观察、发掘出来,把它写出来。

我想的是要打破对于权力、对于阶级、对于地位的那种盲目标签,要看到更具体的人,无论是贵为皇帝、太后,贵为太子,他们都有身不由己、面对命运折磨的时刻。我知道这不是人生的全部,不是历史的全部,但是这一面很有趣,很吸引我,觉得这些人物的形象因此特别精彩。甚至我写孝文帝也是着眼于这一面,而不是他的丰功伟绩、雄才大略。我着眼于他控制不了的那一面——就是他的努力总是走向自己的反面。

人:在主流历史评价中,北朝魏孝文帝被认为是一个进步的、有开创之功的帝王,包括他推行汉化政策、迁都洛阳。您书里大篇幅涉及的是他跟养母冯太后之间的复杂情感,他从小的成长经历,这些如何影响他和后妃大小冯的关系,甚至影响到他迁都的决定。我们看到一个高高在上的皇帝其实很脆弱,内心有很深的阴影。对权力人物的脆弱、非理性一面的刻画和分析,是您在书写历史人物时的一个着力点吗?

罗:这确实是我比较花了心思的,我甚至认为这是一种观察历史的不同的方式。有的人喜欢把历史上很多事、很多人的行为都给理性化,认为这是一个在什么样理性考虑之后的决策,把这一切都看作是非常理性的过程,好像是事先有了一个很好的顶层设计,然后推行了我们今天已经熟知的那些作为。

2019年5月,羅新在伊朗戈尔干长城考察 图/受访者提供

2020年11月1日,呼和浩特,北魏皇帝祭天遗址发掘现场 图/视觉中国

我不想否定孝文帝对汉文化的这种亲近、偏爱,他对南朝文化的仰慕,包括他希望把这些偏爱都转化为自己国家里的现实。他在事实上也采取了这些措施,这些措施都在历史上发挥了重要的影响,也对后来的历史形成了各种各样的制约条件等等。这些当然都是重要的。

但是,我想写的是这些被人们过去理解为理性的重大决策,哪怕是看起来很理性,比如说汉化改革、迁都决定,其实可能也有非理性的一面。掌权者自己也受一些其他因素的影响,才能够促成这些变化,甚至有的时候那些非理性因素实际上起到的作用更大。所以,我就着重强调了他和大冯之间的结盟关系,他早年和冯太后的关系格局给他留下的心理阴影,以及他想摆脱阴影的那种强烈愿望和冲动。至于他的雄才大略、在历史上的贡献,已经说得太多了,我说了也不会多一点,不说也不觉得少一点。但是,我想说一点不同的:很多重要的历史决定有它理性的基础,也有非理性的基础。

当这些掌权者无论是在做顶层设计或者做决策时,背后可能有很多情感的、心理的、无意识的冲动在支撑。而且,在现实里,他会为他这些更深层的内心冲动寻找一些外表的理由,它们是更符合道德、文化传统,更符合主流价值观的。

我写宣武帝也是这样,传统史家会说宣武帝这个人没有什么本事、心胸有点狭窄,都强调他的这一面。我就着重于他的成长经历给他带来的强烈不安全感,这促成了他后来的种种政治选择。他因此无法信任别人,最后他只敢信任跟他亲生母亲有关的人,跟他自己成长有关的人。宫女王钟儿就是其中之一。

人:在北魏皇宫,宫女、嫔妃、皇后信仰佛教,甚至出家为尼,似乎是普遍现象。我们都知道佛教在南北朝时期势力非常大,多位皇帝本身也是佛教的推行者。相比这些拥有社会资本的男信徒,女信徒有自己的什么特殊性吗?

罗:我们如果谈宗教信仰,就会涉及到一些特别复杂的、难以探讨的问题,比如说关于佛理,以及最深刻的精神安慰、灵魂安顿与否这些。

但我现在避开精神层面,只讨论人在现实里的考虑。在现实里,信仰能够在现实世界迅速地得到推广,它就不只是精神上的东西,它一定是在现实中给人们带来了切实的帮助。总的来说,它在各个层面带来了自由和解放——我们过去处在某种困境中,现在因为信仰而能够稍稍脱离一些困境。比如,某些知识分子对经学和传统教育不满意,有了某种宗教信仰,至少在内心深处就把那个抵消掉了;对另外一些人来说,出家了,就不需要去当兵服役;有的人本来是奴隶,一旦出家,哪怕仍然是一个底层僧人,但在理论上他已经获得了平等地位。

我们要看到一点:越是在现实当中、在原有社会(结构中)受压迫、受不平等伤害越深的人,他/她可能在新宗教里获得的解放程度越高。在两性里,女性是受不平等伤害更多的那个性别,所以女性在宗教活动当中更积极;在阶级里,底层社会是更积极的。以此类推,我们可以知道为什么一个新的宗教信仰能够那么快地在那么大范围内,在不同人群、不同文化当中都能够展开。信仰带来了一个全新的世界,每一个信徒从中能够获得的东西是不一样的,但是都能从中得到一点什么,如果这个信仰足够开放的话。

人:《漫长的余生》的故事紧紧围绕着一个核心制度——“子贵母死”。 北魏开国的道武帝宣称自己效法的是汉武帝杀钩弋夫人的先例,但您指出它和过去草原部落依仗母族势力竞争权力的历史有关。书里还提到了一个很有趣的立皇后程序——“手铸金人”测试。在中国历史上,北魏处于“五胡乱华”时期,是鲜卑人在华北创建的政权,后来逐渐汉化。北魏制度上这种胡汉混杂的色彩,到底如何影响政治和权力安排?

罗:任何东西只要好用,就拿来用,这是政治实践里最常见的事情。至于人们如何用意识形态语言去包装这种使用,那是另一回事。所以,涉及到政治制度的东西,任何王朝都是如此。北魏的“子贵母死”不是一个传统,更不是所谓的“内亚”传统,要杀掉一个人的母亲才让他成为皇帝,世界上没有任何人、任何民族有这样的传统,这本身是邪恶的。

我觉得田余庆先生研究最高明的地方就在于:他发现这不是一个传统,只是一个临时的政治手段,而且很残忍,为后来的皇帝们所不能接受。但是,这个手段就被后来的一些人所利用。从常太后开始,就有人接着利用这个来控制权力、排除未来的权力竞争者,他们把它描述成了一个旧制或传统。所以,它跟“内亚”毫无关系,跟汉朝也没有关系,纯粹是为了权力,出于每一代人对权力状态的测量、评估,采用的对策,以及最终的意识形态包装。

2022年8月13日,四川青莲镇, 罗新与旅行作家保罗·萨洛佩科。图/受访者提供

但“手铸金人”,这就是一个古老的萨满传统,它其实跟婚姻有关系,并不是政治层面的,就像我在《黑毡上的北魏皇帝》所讨论的“举毡立汗”传统一样。但是,萨满传统到后来也被人有意利用了,当魏文成帝的乳母、常太后掌握权力以后,她利用这个传统来把自己想要推举的女子推到皇后位子上去,也就是把测试变成了她可以操纵的仪式。

人:近年来,您有意识地面向更广大的文化大众,但您说自己无法做到放弃学术同行的评价。要兼顾这两个如此不同的读者群,写作上有挑战吗?可有一些经验和心得?

罗:我没有什么心得和办法。我也不认为这是一个不好掌握的平衡。对我来说,遵守自己遵守了几十年的原则是不难的事情。这是我的底线,如果哪天我对同行的评价都不在乎了,我可能做的事情就有点没底线了,今天讨好这些读者,明天就要讨好另一些读者了,很快就会出大问题的。

所以为什么我一再提倡“有所不为”,你做不到的事,不要去努力做,不该做的事别做;不要去讨好任何人,最重要的是“讨好”自己心中的原则。我的原则就是我们的学术信仰和原則。你写的东西一定要有学术意义,一定是建立在学术标准之上的。但是,光说学术标准又太容易了,还要追求学术意义。

人:今年以来,我有一种特别强烈的历史临场感,尤其是因为经历了完整的上海静默期,我有四十多天是完全封控在户的。到5月底疫情好转,小区开始允许每户每天有两小时外出采购,但只能步行,因为公共交通、私家车都停了。那段时间,我每天就骑个共享单车,跑遍外滩、法租界、火车站这些城市标志性地区,因为我有记者的职业本能。然后,我发现很多人骑个共享单车,在拍照、拍视频,都在那里做记录,好像大家都有这种很强烈的、很自发的行动。

您曾提到过历史书写的目的是帮助我们抵抗“遗忘”,但那一般是职业历史学家、文学家们所做的事。但是,我现在看到民间涌动着记录愿望和行动,您对此可有一些自己的观察和理解?

罗:对于民间这股记录的热潮,我们也注意到了。其实从2020年武汉就已经开始了,所有的亲历者都有记录的冲动,有很多人默默地在做记录。那以后,很多人都开始不由自主地想要记录,包括写日记、记录自己在疫情期间的日常,写那样东西的人还很多的。我觉得挺有意思。

同时,我们也看到这都发生在大城市,都发生在整体文化教育水准很高的地方,不要说像上海这样知识人高度密集的地方,西安、成都也都一样。可是,在北海、瑞丽或者北方一些城市,像长春、丹东,你看不到这些记录。所以,这些记录并不是所有地方都有,只在知识人比较密集的地方,他们通常内心深处有清晰的自我判断标准,不容易被外界所左右。

我认为记者今天写的东西就是未来的历史,我们每一个人的记录就是未来的历史,而不是给历史留资料。这一点是很容易让人迷惑的,有人说你们就是想让我们留下史料。不是的,你留下的就是历史。而我们作为个人,有责任留下自己的历史,无论是写日记还是其他,你写的就是历史,不是某个人写出一本什么书,才叫历史。那种被别人垄断历史的时代已经过去了,历史属于每一个人,如果你有自觉把它记录下来。我们都在参与记录历史。

人:您指出一个很现实的问题:强烈的表达欲和自发记录,更多出现在知识人比较密集的大城市。但是,在四五线小城和农村,如果没有外人去报道和讲述,好像什么都没有发生过。

罗:这就是历史的价值,历史的价值就在于我们不能够在现实中、历史上付出了代价后,我们不能变成没有声音的人。在现实中付出代价,是我们日常生活当中所不可避免的事情,但是我们要把它说出来,这样做是一个补偿,这个补偿就是历史给我们的一个补偿。

人:但是,这样的记录有实际意义吗?能给未来带来些许改变么?

罗:不记录更没有改变的可能!表达和记录了,还是有可能。至少,不管有没有可能,它会对未来产生某种意义和影响。如果你不记录,更没有可能,这是最可怕的。

人:如今的年轻人最爱自嘲、互嘲的字眼,就是说自己只是“韭菜”或“耗材”罢了。

罗:将近30年前,我刚做教师时带过一个班。当时,我为班上的新生们写了一篇文章,大概是这么说的,我说:未来不一定是我们期待的那个样子,每个人都在期待一个自己想要的未来,但是未来不会是那个样子。但是,如果没有你投入其中的努力,投入其中的期待、热情,未来就更加不是你想要的样子,是离你的期待更远的样子。