理性的声音与理性地倾听

余党绪

【关键词】思辨性阅读,理性,语境,逻辑,论证性

一

思辨性阅读的核心价值在于训练和培养学生的理性判断力。统编高中语文教材必修下册第八单元承载的主要就是这个任务。本单元选入了四篇文章,即《谏太宗十思疏》《答司马谏议书》《阿房宫赋》《六国论》。单元任务名为“倾听理性的声音”,具体要求为:“领会作者观点及其现实针对性,把握其解决现实问题的理性思维方式,鉴赏文章的说理艺术,学会在辩证分析与合理推理的基础上进行理性判断,养成大胆质疑、缜密推断的批判性思维习惯。”

“在辩证分析与合理推理的基础上进行理性判断”,这是思辨性阅读的基本内涵。其中,可将“辨证分析与合理推理”看作手段,而“理性判断”是目的。所谓判断即对事实作出真假判断,对价值作出是非判断。在语文教学中,还涉及语言的艺术判断,这是一种基于事实与价值同时又超越事实与价值的审美判断。

之所以将单元核心任务界定为“倾听理性的声音”,大概是因为四篇文章都带有说理色彩。《阿房宫赋》在充沛的气势与华丽的词藻之下,要传达的依然是兴亡之“理”。“理性的声音”,即教材编者所理解的四篇文章的“共性”。这当然没错,但也要看到,任何写作都不可能是完全理性的,任何文本的创作都是由活生生的人在具体的情境下完成的。因此,当我们强调“倾听理性的声音”时,也有必要强调“理性地倾听”,引导学生辨析这“理性的声音”中所隐含的非理性因素,即作者特定的价值选择与情感偏向,以及由此而带来的表达上的某些“非理性”的印记。

“理性的声音”强调的是文本特质,“理性地倾听”强调的则是读者的阅读素养。在教学的意义上,培养学生“理性地倾听”也许更为重要。

借助说理性文本进行思辨性阅读教学,主要是出于教学的典型性与效能性的考虑;但容易造成一个刻板认识,似乎只有说理性文本才能进行思辨性阅读。显然,这样的误解普遍存在。思辨性閱读不取决于文体,而取决于阅读的目的。且不说本单元的《阿房宫赋》,即使是一首情意绵绵的诗歌,我们也可以透过情感的迷雾,对诗歌的内涵与诗人的情思进行理性的分析与逻辑的推断,进而作出有关真假、是非与美丑的判断。只是因为诗歌的文体特性,比如跌宕的诗句、跳跃的思绪和朦胧的意象,让逻辑的寻绎变得更加复杂罢了。

思辨性阅读必须由感性走向理性,由混沌走向清明,由理解走向判断。

说理文同样存在理与情、逻辑与历史的纠缠。《谏太宗十思疏》《答司马谏议书》是书信体,书信体往往有特定的读者对象,有特定的事由与目的,当然也有具体的语境。在《答司马谏议书》中,尽管王安石保持了相当的理性与克制,但读者还是不难读出文字中的意绪。譬如,“如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知”,王安石的自信、强悍以及对司马光的指责的不屑,都溢于言表,而二人“冰炭不可同器”的对抗关系也可见一斑。有人称道此文“理足气盛”“劲悍廉厉”[1],这是需要辨析的。客观地说,“气盛”属实,“理足”则未必。此文不仅涉及“王安石变法”复杂的历史背景,还涉及彼时微妙的政治关系与官场生态,我们作出断定必须慎之又慎。王安石变法有客观的现实需要与依据,他对“新政”充满信念,他的“天命不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的改革勇气值得赞赏,但不能由此认为他的改革都是无懈可击的,以“理足”二字盖棺则未免草率;而司马光的对抗,根本原因也在于二人理念不合、政见不一,而非出于纯粹的恩怨或者义气,因而也不能说他是“无理”取闹。著名宋史专家刘子健先生对王安石不吝赞美,称他是“中国历史上的杰出人物”,“理应在世界历史上占有一席之地”;但出于历史研究的严谨,他也承认王安石的变法缺乏“一个明确的社会基础”。

他写道:……他(王安石)以为自己是在帮助大多数人,但是新政带来的国家财政的改善或许远超过它们给人民带来的利益。不仅官僚家庭和大地主们对引起他们反感的一些新政特征表示不满,许多中等地主和其他较不富裕的人基于他们的理由也各有抱怨。简言之,王安石的政策未能清晰而坚定地奠基于一个明确的社会基础之上。[2]王安石“以为自己在帮助大多数人”,而实际上却招致各阶层的“抱怨”,这对于一个积极进取的改革家而言,难免尴尬。以司马光的身份、学识与公认的品格,他指责王安石“侵官、生事、征利、拒谏”,我们不可因其反对“变法”而一概加以拒斥。无论从常识的角度看,还是基于历史研究的相关成果,我们都没必要先给王安石戴上一顶“政治正确”的桂冠,将他视为“理性”的榜样。

这也说明,所谓理性、中立与客观(即“理中客”),应该是人们追求的立场与境界,而绝非自我标榜或不证自明的某种状态。如果我们承认有“理中客”的存在,那么,它只可能存在于不同立场与观点的交锋、抗衡、对话之中。

“声音”是否“理性”,需要读者的“思辨”;“倾听”是否“理性”,更需要听者的自我反思。

二

在本单元的四篇文章中,《六国论》常被看作最“理性”的文章,很多人将其视为古代“史论”的典范。不同于书信体,这篇文章没有设定明确的读者对象,这使得苏洵要比魏徵、王安石超然得多——他不必像王安石那样,面对虎视眈眈的政治对手,如何表态如何措辞都不能马虎;也不像魏徵,即使我们承认唐太宗是能够倾听和纳谏的明君,于魏徵而言,他也还是高高在上的主子,魏徵的犯颜直谏终究是有限度的。即使为劝谏效果计,魏徵也不能不充分考虑帝王的尊严与虚荣。苏洵的犀利胜过魏徵,洒脱胜过王安石,盖因身份不同,对象有异,处境不同。一句话,苏洵的表达要自由与超脱得多。

但即使如此,也不能将苏洵此文视作一篇纯粹的学术论文。作为一个传统读书人,苏洵不可能在抽象的历史思辨与逻辑推演中忘怀自我存身的那个世界,这就是中国的读书人。世界上有没有纯粹的学术,笔者不敢断言,但于中国的读书人而言,忧国忧民的家国情怀一定是他们难以回避的情结。

事实上,在《六国论》这篇所谓的“史论”中,我们也能读出一些不吐不快的愤激。尤其是最后一段,作者几乎要跳将出来,直接吁请了:

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

这些话是说谁呢?说给谁听的呢?设想一下,如果我们是苏洵的同代人,开卷诵读“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦”之句,强烈的代入感与共鸣感会不会油然而生?

中国文化向来讲究“实用”,这使得形而上的逻辑演绎不太发达,为时而歌、针砭时弊的现实关怀成为主流。可以设想,苏洵的写作也是有读者预设的,他就是写给当代人看的,写给士大夫们看的,甚至是写给皇帝看的。据说此文经欧阳修之手上达天听,这从一个侧面证明了此文的现实针对性。[3]实用的写作目的及相应的现实考量,使得《六国论》在表达方式上悄然地靠近了讽谏意味浓厚的《阿房宫赋》。杜牧在《上知己文章启》中明确地说:“宝历大起宫室,广声色,故作《阿房宫赋》。”可见,《阿房宫赋》的写作,有着明确的针对性与现实的诉求。杜牧要传达的,并非什么复杂深奥的政治理念。在儒家“民本”与“仁政”的观念主导下,大兴土木、沉溺声色的危害不证自明,暴秦二世而亡的原因也不言而喻。杜牧无意展开全面而深入的分析论证,他也不在乎证据上是否滴水不漏,论证上是否严丝合缝,重要的是发出自己的声音,借这篇浓墨重彩的“赋”,提醒穷奢极欲的衮衮诸公,不要忘了秦朝覆亡的前车之鉴。“赋”这种“铺采摛文,体物写志”的文体,通过密集的铺陈、繁复的渲染与极力的夸饰,造成一种疏离日常语言的“陌生感”,用来宣示态度、强化观点,天然具有独特的优势。

《六国论》名虽为“论”,在论证逻辑上与《阿房宫赋》相差无几。

“六国破灭”显然是由众多原因共同造成的,这是不言而喻的常识。除非发生了极端情况,否则很难将一个国家的灭亡归结为某个单一的原因,而苏洵竟将六个国家的覆灭都归结为“赂秦”,这看起来不仅简单,甚至还有点儿粗暴。其实,在诸侯争霸的战国时期,割地赔偿也不是什么罕见的事情,几乎无国不“赂”,连秦国也曾有过割地的屈辱。这说明,“赂”只是诸侯们解决争端与纠纷的手段,是战敗者不得已的选择,有时候还是纵横捭阖的一种韬略。在大国野心勃勃、小国不甘束手就擒的战国时代,有实力的强国不大会“赂”,没实力的弱国“不赂”也会亡,甚至可能“亡”得更快。将六国破灭直接归结为“赂秦”,至少犯了“简单归因”的逻辑错误。

为了强化自己的论点,苏洵在证据的选择与使用上,做了很多有利于自己的“包装”。“赂秦”的韩、魏、楚三国,不幸而与强秦为邻,处在秦国“远交近攻”战略前沿,可谓首当其冲,其灭亡在很大程度上取决于秦国的称霸战略。尤其是韩国,国力弱小,地理上却处在合纵连横的咽喉要道,乃秦国东出的眼中钉、肉中刺,秦人必欲拔之而后快。在“赂”与“不赂”的问题上,苏洵显然夸大了韩国的自主权而忽视了秦国难以撼动的支配力。再如“不赂者”燕国,苏洵说“至丹以荆卿为计,始速祸焉”,似乎荆轲刺秦王才激发了秦国的掠夺之心,这个推断明显是倒因为果,避重就轻。照此推论,荆轲倒要为燕国的灭亡承担责任了。

苏洵将他的论证建立在一个假设之上,那就是六国原本可以勠力同心,“并力西向”,抗秦图存。

只要默认这个假设是正确的,论证过程就变得简单了。毋庸讳言,《六国论》的论证思路正是如此——它存在着明显的结论先行的弊端。

在这个意义上,苏洵此“论”与杜牧彼“赋”,在说理的逻辑上并无本质不同。事实上,《六国论》中有些渲染与铺排,夸张扬厉虽不及《阿房宫赋》,但也越过了“论”的限度,如“较秦之所得与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡与战败而亡者,其实亦百倍”,这个“百倍”显系夸饰之词。有论者质疑“百倍”的准确性,借用历史统计数据来揭示其疏漏,本人觉得无此必要,因为苏洵原本就无意靠数据说话;“百倍”之说,不过是惊听回视的修辞之语,不必当真。

如果仅局限在文本之内,《六国论》的上述问题可算是致命的硬伤。有人批评古代政论、史论不够理性,不讲逻辑,甚至扭曲事实;《过秦论》《六国论》因为以“论”自居,且流传广、影响大,屡遭指责和贬斥。应该承认,这些批评并非无中生有。但问题是,这样的质疑也让质疑者陷入某种紧张与尴尬:经典文本的地位屹立千年,何以一遇到逻辑就轰然倒塌了?

问题的根源,还在于文本及其解读的观念出了问题。

写作即表达,表达即生命,在文本之上,还有一个不可忽视的创作主体的存在。文章不是简单的章句结构或逻辑推演,写作有其特定的表达诉求,离开了具体的人与具体的表达语境,文章就失去了生命的意蕴,逻辑也会变得空洞而苍白。因此,局限在文本内部的思辨是不够的,或者说,这只是思辨的第一步;在客观的文本世界里,探寻主体的精神世界,思辨才能让我们发现文本的更多秘密,我们才能对苏洵及其《六国论》作出“理性判断”。在这个意义上,思辨即探究:在语言后面看见生命,在文本后面看见世界。

看看苏洵生活的那个时代,看看苏洵的生命底色,他那些针砭六国的言辞,分明是对着当朝来的。宋朝边患由来已久,割地赔款更是家常便饭。

苏洵在世的那个时段,就有1005 年宋辽之间的“澶渊之盟”,宋每年输送白银十万两,绢二十万匹;1042 年,苏洵33 岁,契丹遣使至宋索要土地,宋被迫每年输送岁币十万两、绢十万匹。

发生在1044 年的“庆历和议”,大概给了苏洵最直接的刺激。王昊在《苏洵传》里这样阐述此事:经过宋王朝的弹压,直到庆历四年(1044 年)的五月份,和议才最后定下来。元昊称臣,同时又自称“夏国主”,宋政府每年输绢十三万匹,银五万两,茶二万斤给西夏,节庆另有礼品。仁宗派人给元昊送去了《赐西夏诏》,总算在仪式上保持了大宋王朝的面子和尊严。至此,宋、西夏间持续五年的战争结束了。但这个和平其实不过是宋政府从敌人那里赎买来的。宋王朝对西夏的软弱无力暴露无遗,苏洵已清楚看到这点,但他还没有可能马上对此表达自己的意见……但这个事件已在苏洵心中种下种子。若干年后,他在其著名的《六国论》中借古讽今,反对以贿赂赎买和平的屈辱政策,更在他的一系列“言兵”的著述中,公开提出了“断绝岁币”的激进主张。[4]正是如此,此文显然是苏洵的“有为而作”。苏洵为文,追求“言必中当世之过,凿凿乎如五谷可以疗饥,断断乎如药石必可以伐病”[5]。苏洵的恩人欧阳修在给仁宗皇帝的推荐中,也说苏洵“文章不为空言而期于有用”,“博于古而宜于今,实有用之文”。[6]作为传统知识分子,苏洵有着自觉的家国情怀与责任担当,他披挂的是历史外衣,上演的却是借古讽今的苦情戏。责任的焦灼,担当的义勇,让他失去了气定神闲的优游与从容,逻辑上的仓皇换来的却是呐喊的激越。苏洵一生在功名上无甚作为,形同白身,他的呼喊更能显示传统知识分子“责任与担当”的博大情怀。

拘囿于文本,我们看到的是事实与逻辑上的某些断裂;以人为本,知人论世,我们看到的则是这些断裂背后的主体动机与历史背景,而文本中的断裂也因此得以弥补。六国破灭原因复杂,谁也无法穷尽和还原历史的真相,我们所能做的,只是尽可能合乎事实与逻辑地去解释历史。问题在于,每一个解释者都是带着先在的观念与诉求进入历史的,他必然将“自我”投射到历史之中,并期待着来自历史深处的回响。在这个意义上,历史就像一座宝库,每个人只能“取一瓢饮”。苏洵看六国,他看到的就是“赂秦”,因为他的时代也面临着同样的课题。“赂秦”,这是实力的虚弱,更是战略的失误,还有掌权者的昏聩与怯懦。苏洵素喜研究战国纵横之术,他应该明白韩国的复杂处境;但无论怎样,与虎谋皮是最不可取的下下策;苏洵大概也明白,“燕虽小国而后亡”并非仅仅是“用兵之效”,譬如与它远离虎狼之秦的地理位置不无关系,但苏洵依然强调了“义不赂秦”的明智。

历史不能假设,而历史研究却不能没有假设。甚至可以说,历史研究正是基于对历史的某些假设。假如六国“义不赂秦”,“并力西向”,历史将会走向何方?这样的假设隐含了苏洵对宋王朝命运的深重忧患,他看到了惨痛的历史正在大宋重演。这令他痛心,他不能袖手旁观,于是就有了这篇千古雄文《六国论》。

于时代而言,于苏洵而言,这就是“理性的声音”。

从文本到人本,意味着我们的思辨要借由文本这一通道,进入遥远的历史隧道,深入主体的生命史。在这个过程中,读者的身份是多重的。他是旁观者,这意味着他可以保持审视与反思的距离;他也是参与者,要与作家共情,与历史对话;同时,他还是一个独立的判断者,他必须整合文本、作家与历史,“在辩证分析与合理推理的基础上进行理性判断”。这便是“理性地倾听”。

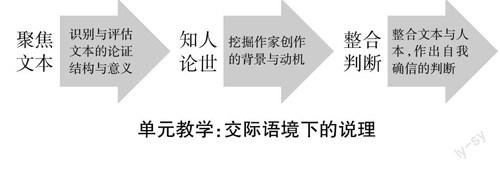

这样,我们就能勾画出思辨性阅读的路径:从客观文本出发,到主体世界的探究(知人论世),再到主客观结合的整合与判断。具体到说理文的思辨性阅读,可结合上述分析,勾画出一个总的阅读框架:

三

《六国论》是千古名篇,它经得起一代又一代人的反复质疑与探究。在汉语语汇中,“质疑”这个词常带有贬义的色彩,似乎意味着轻慢、猜疑、亵渎和否定。推进思辨性阅读,必须澄清一个观念:质疑是通往理解与确信的必由之路,未经质疑的信从是盲目的,不加辨析的选择是愚昧的。经典尤其如此。质疑不会亵渎经典,忌讳和害怕质疑才构成了对经典的不恭,因为它预设了一个虚假的前提:经典竟然那么脆弱,一有质疑,便会轰然坍塌。

事实上,并非所有的文本都能像《六国论》那样得到合乎情理的解释,这就是经典与非经典的一个本质的不同吧。设想,倘若写作者虚情假意,无病呻吟,或颠倒黑白,编造事实,伪造历史,那么,无论怎样的动机挖掘与背景阐释,都无法洗刷文本里的逻辑污垢。必须承认,苏洵也好,杜牧也罢,他们借以断言的事实与逻辑总体上是能站得住脚的,这也是所有以借古鉴今为旨归的创作的底线。

交际语境下的说理,必然涉及“论证性”与“交际性”的矛盾和协调。前者以事实与逻辑为基础,后者以实用性与有效性为圭臬。之所以存在这样的矛盾,根本原因还在于社会的复杂性与人的复杂性,即交际及其语境的复杂性。尤其是面对皇帝的魏徵与面对政敌的王安石,“怎样说理”的重要性至少不亚于“说什么理”。无视论证性,泛滥地使用心理技巧与修辞技巧,说理可能会陷入虚假与庸俗的道德困境;无视交际性,只在乎逻辑的圆满与事实的雄辩,交际的成本与风险会成倍增加,交际的实效难以保证。当我们在纯粹的逻辑世界遨游时,这些都不成问题;一旦进入真实的交际语境,这些问题不仅考验我们的知识与智力,还可能挑战我们的是非底线与道德操守。

但无论怎样,文采必须植根于价值,华章必须立足于道德,这是评价文章的底线。本单元将“责任与担当”作为学习的主旋律,正是对四位作者的是非底线与道德操守的肯定,也是对四篇千古名文的褒扬。

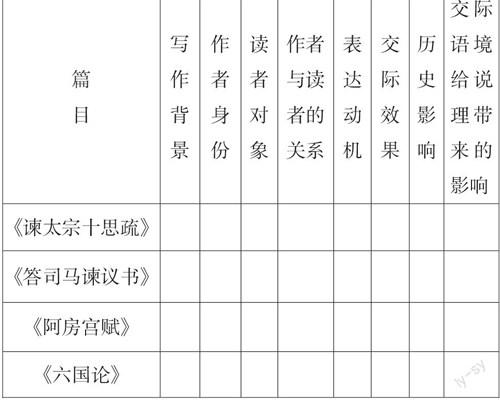

从单元教学看,可以“交际语境下的说理”为核心任务,引导学生探究“理性的声音”,学习“理性地倾听”,并以此组织四篇课文的关联、比较与整合,重点辨析四篇文章在处理“论证性”与“交际性”的关系上所表现出的坚守和机智。这就需要细读文本,同时也要借助相关的历史文献,结合作者的生平与创作进行综合研判,领略作者的说理策略与智慧。在下列表格上,笔者特意增加了“交际效果”与“历史影响”两栏。“交际效果”指的是文章在当时产生的现实效果,尤其是在交际对象那里产生的作用,“历史影响”指的则是文章给后世带来的价值。需要说明的是,这不是简单地以效果论英雄,只是希望学生明白,任何具体语境下的说理都必须考虑具体的交际对象与交际语境,而那些产生了实际的交际效果与长远的历史影响的文章,一定有着人所不及的大智慧。

在具体的单元实施中,可根据学生的学力层次与教学实施的具体需要,化单元教学为群文阅读。两篇书信为一组,两篇涉及战国兴亡的文章为一组。很明显,前者是强语境,而“赋”与“论”则为弱语境。有意思的是,文章的风貌与格调也呈两两相对的态势。前文对此已作了诸多比较,不再赘述。

思辨性閱读致力于培养学生的理性判断力。关于这一点,哈佛大学前校长德雷克·博克关于思维发展的三个阶段的说法颇有启示。这三个阶段是:无知的确定性(盲目信从),有知的混乱性(幼稚的相对主义),批判性思维(理性与清明)。[7]因无知而盲从,如阅读中的人云亦云,简单印证;因缺乏判断力而带来“混乱”,如阅读教学中信奉“一千个哈姆莱特”(“幼稚的相对主义”)而无视“最哈姆莱特”,这都是低层次思维的表现。笔者曾据此将批判性思维所能抵达的境界概括为“理性”与“清明”,理性意味着“有知”,而“清明”意味着“确定”。[8]简而言之,既有知识的底蕴,又有判断的眼光,这才是批判性思维,这样的思维才是理性与清明的。

在思辨力的培养上,单元教学有一些特定的优势。

在既定主题或任务之下,单元设计可选择异质多元的文本,让文本形成某种对话的张力。现代人的无知,主要不表现为知识与信息的绝对匮乏,而多表现为信息与知识的同质、立场与视野的狭隘、观点与态度的片面。在封闭的环境下,单篇课文的教学容易导致这样的“无知”,而单元教学则能弥补这个缺陷。本单元的四篇文章都在说理,但作者的身份不同,说理对象不同,各自的处境不同,诉求也不同,于是,他们对文体、思路与风格的选择也就有所不同。这样的单元组合表现出了一定程度的离散性,便于学生进行关联与辨析。

通过比较来训练学生的洞察力与判断力,也是单元教学的天然优势。文本之间的相关性,是单元设计的前提,也是群文比较的基础。例如,同是“交际语境下的说理”,四位作者对交际语境的考量,各自的侧重点在哪里,原因何在?再如,魏徵的书信是为了劝谏,而王安石的回信却为了拒“谏”。那么,截然不同的目的,给他们的写作带来了怎样的影响?这些内容都需要辨析。在辨析中,是非曲直、善恶美丑的判断时刻在发生,学生的判断力也会慢慢滋长。

单元教学若定位于“交际语境下的说理”,教学中不妨对选文再作些增补。单元的文章组合,最好能体现学习任务的多样性、复杂性、丰富性,让关联与思辨真实发生。比如,能否增选一两篇规范的学术性文章,以及一两篇典型的交际性文章,它们处在语境强弱的两端:前者对论证性的苛求超过《六国论》,后者对交际性的迎合超过《谏太宗十思疏》《答司马谏议书》。在一个近乎“原生态”的资源环境里,思辨就有了无穷的动力源泉。