明代魏校的《庄渠先生遗书》

范月珍

魏校,字子才,号庄渠。苏州昆山人,明成化十九年(1483)生,嘉靖二十二年(1543)卒。弘治乙丑(1505)进士。历南京刑部郎中、广东提学副使、江西兵备副使官,累迁国子祭酒,太常卿,谥恭简。魏校曾居苏州葑门之庄渠,故自号庄渠。魏校著述主要有《六书精藴》和《庄渠先生遗书》两种,《六书精蕴》是其侄子魏希明于明嘉靖十九年(1540)所刻,《庄渠先生遗书》则是魏校身后所刻,也是魏校著述的合集。

《庄渠先生遗书》有十二卷、十六卷和二十六卷三个版本,三个版本内容有增补,但是行款、字体和版框一以贯之。二十六卷本刻成之后,魏校著述未再刊出,也没有翻刻和补板,但是,《庄渠先生遗书》在流传过程中,仍然有一些疑惑与分歧,值得我们关注。

壹 体例上的延续和变更

明嘉靖四十年(1561)夏,苏州知府、太原人王道行为“表彰先贤文集,以崇正学事”,征得魏校门人、军事学家郑若曾家藏的魏校遗书若干卷,予以刊行,校刊事宜由王道行主持,归有光校对。遗书按文类分为十卷,分别是:卷一“奏疏、经筵、讲章”,卷二“讲义”,卷三、卷四“书”,卷五“说”,卷六“序”,卷七、卷八“谱牒”,卷九、卷十“公移”。在刊刻这些遗书的同时,又搜集到一些文稿,这些文稿全部是“书”类,虽然前面文稿中包括了卷三和卷四两卷“书”类,但前文已经刊就,新搜集的“书”不便与其合并,为避免目录和内容有两部分“书”类,在体例上引起混乱,编校者便将后来搜集整理出的“书”命名“拾遗”,在“拾遗”之下再按文类标注“书”。后整理的“拾遗”分为两卷,续于十卷之后,成十二卷本。

十六卷本是在十二卷基础上增刻的,增刻了“书”“说”“序”和“志铭”四个文类,分四卷,其中,前三卷是“书”,最后一卷是“说”“序”和“志铭”合卷。新增的四卷目录和内容延续了之前十卷补二卷的做法,续于十二卷之后,继续称“拾遗”,形成十六卷本。

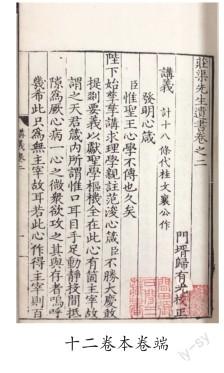

十二卷本刻于嘉靖四十年(1561)夏,十六卷本刻于嘉靖四十年(1561)六月,从序文和牌记看,两个版本几乎同时刻成,由于十六卷本内容更丰富,很快便替代了十二卷本,所以,目前十二卷本并不多见,只有国家图书馆、北京大学图书馆、山西大学图书馆和美国哈佛大学哈佛燕京图书馆四家机构有收藏。

嘉靖四十二年(1563)仲春,在十六卷本的基础上,《庄渠先生遗书》再增补了六种十卷经史文稿,分别是《大学古文》一卷、《大学指归》一卷、《周礼沿革传》四卷、《春秋经世》一卷、《经世策》一卷、《官职会通》两卷,与之前的十六卷合成二十六卷本。所不同的是,十二卷本和十六卷本所收录的都是魏校的文集,后增补的十卷则是他的理学著作,目录和内容都无法与前十六卷合为一体。所以,续入的十卷经史文稿便自成體系,有单独的目录和内容,但题名还是《庄渠先生遗书》。

贰 从苏州府官刻到魏校家人自刻

从十二卷本到二十六卷本,校刊者是有变化的,十二卷本和十六卷本由苏州府组织刊刻,二十六卷本续刻部分则由魏校之子所为。

十二卷本由苏州知府王道行主持刊刻,各卷卷端刻有“门壻归有光编次”大字一行。装帧成八册,每册的尾页刻有“苏州府知府太原王道行校刻”两行字,凡两卷合为一册者,只有后一卷的卷末有校刻题记,其他卷则没有。归有光与捐出魏校稿本的郑若曾同是魏校的门生,也同是魏校弟弟魏庠的女婿,所以,十二卷本归有光姓名前刻有“门壻”二字。

十六卷本较十二卷本,在卷前增加了嘉靖四十年(1561)六月苏州府知府的牌记,府牌要求昆山知县亲自校正《遗书》,并批示刻书经费从苏州府和昆山县的“无碍脏赎银两”支出。在增刻十六卷时,前十二卷正文内容未增减,但是将“门壻归有光编次”和“苏州府知府太原王道行校刻”的板刻文字铲掉,卷端另刻“苏州府知府太原王道行校刻、昆山县知县清河张?同梓、门人归有光编次”小字一行,增加了昆山县知县张?的名字。所以,十六卷本的校刊是苏州府和昆山县共同主持的。

二十六卷本刻于嘉靖四十二年(1563),此前一年,王道行已卸任苏州知府,另任苏松兵备副使。离开苏州,就不便要求苏州府和昆山县出资刊刻续集,所以后续刊刻的十卷由魏校之子魏中甫所筹划,门生俞国振与安希尧协力赞助而成。这一情况,在二十六卷本新增的俞国振序文和刊刻题记都有体现。增刻二十六卷时,并未剜补前十六卷的校刊题记,只是在新增的后十卷卷端,刻了“兵备副使太原王道行梓、门人归有光校”一行或两行,此处,王道行已被称为兵备副使,校刊人也不见昆山知县张?。另外,俞国振在叙文中也提到:“我师《遗书》,大宪副龙池王公已梓行,其《周礼沿革传》《春秋经世》《经世策》《朱子遗书》俱未及梓。……我师嗣子中甫谋并梓行,国振敬与门下士安希尧辈协力赞助,共求胜事”。说明后续十卷集刊一事,是由魏校之子魏中甫所筹划,门生俞国振与安希尧协力赞助而成的。安希尧是擅长铜活字印刷术的无锡人安国之曾孙,家族世代刊刻图书,他本人也刻过《吴皋先生续集》四卷,请他协办,必然与其丰富的校刊书籍经验有关。

叁

近代以来提要和著录中的几个问题

魏校著述,旧文献多有收录。《明史》“艺文志”有两处记载:子部儒家类收“《庄渠全书》十卷”,集部别集类收“《庄渠文录》十六卷《诗》四卷”;《千顷堂书目》也有两处记载:集部别集类收“《庄渠文录》十六卷又《遗书》十卷又《诗稿全篇》四卷”,子部儒家类收“《体仁说》一卷又《庄渠全书》十卷”;《四库全书总目提要》和《郘亭知见传本书目》皆收“《庄渠遗书》十二卷”;《嘉业堂藏书志》收“《庄渠魏先生遗书》十六卷”,皆与现存版本无异。不过,自清末以来的提要和著录中,仍然存在一些分歧。

一是体例。清人董康在《嘉业堂藏书志》提出:“卷十一至卷十六,‘拾遗。内,‘书居十之九,当时编次,不附丽三、四两卷之后,不详”。他提出的问题是:卷十一至卷十六是“拾遗”,共有六卷,其中五卷都是“书”,占“拾遗”比例有十之八、九,这么多的“书”,却没有与卷三、卷四的“书”合刻在一起,而是在“拾遗”之下分出一个“书”类。究其原因,有可能为十二卷本流传不广,他并没有看到十二卷本,因此无法将十二卷本和十六卷本结合起来看,也不了解该书有十卷续十二卷、十二卷续十六卷两个编校阶段,“拾遗”是在前卷已经刻成,后卷相同文类无法并入的情况下所为。

二是底本。清乾隆年间,《庄渠魏先生遗书》被收入了《四库全书》,所入内容是十六卷本。但是,《四库全书总目提要》和《钦定四库全书简明目录》却称此书为十二卷。关于卷次相悖问题,王重民先生认为《总目》和《简目》作十二卷是“六”和“二”的文字之误,他在《中国善本书提要》一书中提到:“按卷十一至十六题为《拾遗》,《总目》《简目》作十二卷者,字之误也,《库》书实亦十六卷。卷内有:‘皇十一子印章‘诒晋斋印‘张在辛印‘卯君等印记”。有“皇十一子印章”等印者是清代成亲王永惺的藏书,这部书现存国家图书馆,未作四库底本,而国家图书馆同时有十二卷本一部,内有翰林院印及四库馆臣校改字样,却是四库底本。按《四库采进书目》的记载,编纂《四库》时,先后收到过四部《庄渠先生遗书》进呈本,十六卷本有三部,其中的两部由浙江汪启淑家和山东巡抚进呈,一部由浙江采集而来,十二卷本有一部,是山东巡抚进呈本,正是国图所收藏的四库底本。《总目》和《简目》在提要中说明所采用的是“山东巡抚采进本”,与《四库采进书目》的记载是一致的,也有底本佐证,所以,《总目》和《简目》所说十二卷并非文字之误。至于卷数不同的原因,大概是所依底本不同所致,《四库全书》抄写的底本是十六卷本,而撰写《总目》和《简目》时所依为十二卷本。

三是著录。与十二卷本一样,二十六卷本也流传较少,目前,只有北京大学图书馆、山西省图书馆和“台北图书馆”收藏了全本。由于二十六卷本的前十六卷和后十卷文类不同,体例不同,目录和内文也各自成一体,所以,三家机构在著录时便产生了分歧。北京大学作丛书,称《庄渠先生遗书》七种;山西省图书馆入集部,称《庄渠魏先生遗书》十六卷又十卷;“台北图书馆”也入集部,称《莊渠魏先生遗书》十六卷《附录》十卷。受各家著录影响,《中国古籍善本书目》和《中国古籍总目》也未将这三部书作同一种书处理,如果不作版本调查,很容易被误导。