顺美海丝陶瓷博物馆藏明代德化窑白釉童子观音像研究

摘要:德化顺美海丝陶瓷博物馆藏德化窑白釉童子观音像是目前存世不多的一件明代德化窑陶瓷塑像,亦是反映明清海外贸易与中西文化交流的重要佐证。文章以德化顺美海丝陶瓷博物馆藏明代白釉童子观音像为考察对象,通过造像解读、图式渊源与流变以及与《中国新图志》中童子观音像的对比分析,研究其背后深刻的文化与社会意涵。

关键词:德化窑;童子观音像;卫匡国;外销瓷

中图分类号:K876.3 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2022)19-00-03

1 白釉童子观音像的造像解读

德化顺美海丝陶瓷博物馆是德化县内的私人博物馆,馆内藏300余件曾远销海外的瓷器,集中展示了宋元明清时期德化瓷的对外贸易。在所有德化窑的产品之中,明代白釉瓷塑最为特殊,代表当时白瓷生产的最高水平,也使德化窑自此闻名于世。

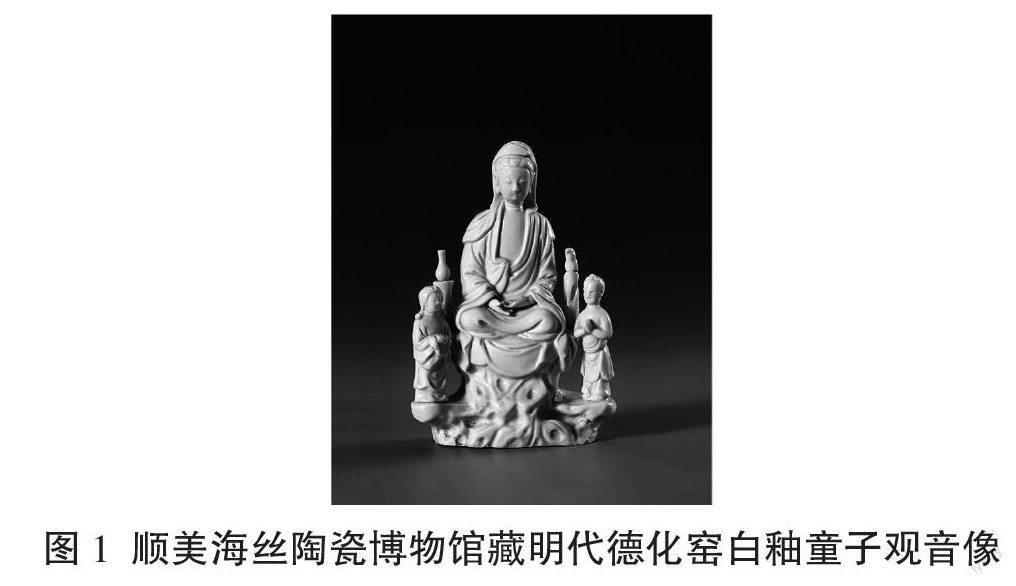

这尊童子观音像(见图1)为明代德化窑白釉瓷塑,高17.8厘米,宽12.3厘米。整体比例协调,通体内外施白釉,釉色均匀,白中泛黄。观音两侧各有一胁侍童子分立左右,左为善财童子,右为龙女,共同构成南海观音的整体造型。观音头发盘髻,戴风帽垂肩,面部丰腴呈圆形,双目微合,鼻梁丰隆,鼻尖处略圆润,唇薄而小,面相慈静庄严,仪态温和端庄。其身穿白衣,下着长裙,衣裙下垂,部分遮压底座。呈跏趺状坐于岩石之上,双手掌心向上,交叠于腹前,作禅定状,由于年代久远,指尖有磨损。双手指尖相对或相叠于腹前。瓷塑主体人物肩部浑圆,颈脖及上胸袒露,胸前无莲花、璎珞等装饰。

人物下方岩石呈平台型,二童子沿两端站立。山石没有透漏,只有较深的凹凸表现,石洞的线条自观音座向两侧流动,山石正面线条不清晰,中部几个圆形洞石仅作示意;山石背面利用几条上下走向、长短不一的线条表示。从这件瓷塑对山石简化和线条化的处理风格可以判断它的制作时间在明晚期。早期山石的造型写实,以太湖石为标本,造型奇峻,形状多变,创作者以“石龙近于禅”来看待这些出自他们手中的山石。到了明末,洞石形状由太湖石状扭曲拉长逐渐缩小成圆孔状,造型趋向简练,风格基本固定。德化瓷观音的设计一般借助托座来表达景物,多选岩石、莲花、海水来表现观音的圣洁清净,拉近远离尘世的观音与人间百姓的距离。

瓷塑中,一善财童子侧立于观音左边,双手合十呈礼拜状。童子造型简练,衣纹随站姿自然下垂。观音右侧为龙女,发辫垂肩,原像为双手捧珠状,因年代久远,手中的侍物已遗失。观音右后方的岩石上供有净瓶,左后方立有白鹦鹉。

神圣的经典是加速宗教信仰在民间传播的依据,这些随着信仰民间化而形成的图像元素符号都有其各自的意义,善财童子、龙女、宝瓶与白鹦鹉的传统佛教元素组合严格按照佛经所记载的内容进行呈现,蕴含深刻的佛教义理。

根据《华严经·入法界品》的记载,善财童子为福城长者之子,因出生时有珍宝自然涌现而得名。然而,善财童子视金钱如草芥,一心追求佛理。其游历过110个城市,参访了53位智者。佛教造像中,在观音菩萨的左边放置善财童子像,是取材其历访53位智者过程中拜谒观世音从而受教化的故事。

《南海观音全传》记载有龙女的故事。龙女是龙王的孙女,龙王第三子的女儿。观音曾救过被渔夫捕获的龙王三太子,将其放归大海。为了答谢观音的救父之恩,龙女虔心拜师,请求观音收其于门下。在佛教造像中,善财童子与龙女经常作为观音的胁侍童子侍立左右。

观音身边的白鹦鹉来自一个民间传说。白鹦鹉远赴东土为身患重病的母亲采摘樱桃,不慎被东土猎人捕获。它历经磨难逃脱后,赶回家中,但母亲已经过世,观音被其孝心感动,接引它的双亲到净土。为了报答观音的恩情,白鹦鹉请求终身追随观音菩萨。因此,白鹦鹉便成为观音造像中常见的要素。

明代统治者自开国之初宣扬三教合一,随着儒释道三教的合融,道教中的神仙故事、中国民间的民俗信仰逐渐融入佛教美术中。童子观音像中龙女形象来自佛经记述,鹦鹉形象来自民间传说,其都因感谢观音对父母的恩情而皈依,佛教造像中出现的这些符号无疑宣传了中国传统的忠孝文化。

2 图式的民俗化与新风尚

《妙法莲华经·观世音普门品》云:“若有女人,设欲求男,礼拜供养观世音菩萨,便生福德智慧之男;设欲求女,便生端正有相之女,宿植德本,众人爱敬。”[1]佛教传播之初,观音为男性形象,在中国的传播过程中,民俗思想不断渗透观音信仰,送儿送女的生育功能信仰便是其一。民间将观音和善财童子、龙女、鹦鹉、净瓶这几种图相符号的组合表现在佛教美术中,用来表达菩萨可以“应求男求女”的传统送子思想。

最早的送子观音造型并不是我们所论及的观音及两童子的图像模式。敦煌莫高窟第303窟开凿不晚于隋开皇四年,绘于该窟的《观世音普门品》是目前学界公認最早的“应求男求女”的经变图像。图像中描绘:两铺观音盘腿坐于阙形龛,左侧一妇女跪地,双手合十礼拜前面的观音,身后领一男孩;右侧一妇女跪地,双手合十礼拜前面观音,身后领一女孩[1]。

宋金时期,北方窑口瓷品烧造业发达,涌现出大量瓷器精品,其中就有送子观音造像。故宫博物院藏一尊宋金时期耀州窑青釉加金送子观音造像,造像中观音左手抱童子于胸前,童子一手放于观音手上,一手放于观音腹部,这尊宋金时期的观音送子造像是我国已知现存最早的瓷制送子观音像[1],造像有别于顺美博物馆藏明代白釉童子观音像的组合模式。那么顺美博物馆藏明代白釉童子观音像的组合模式最早出现于何时呢?

笔者在惠安县辋川镇钱埔村虎屿岩的石洞中发现了相似的童子观音浮雕造像,该浮雕雕凿于元至正三年(1343年),造像保存完好,观音端坐于中央,两侧雕凿有善财童子、龙女、鹦鹉及净瓶,而元代以前的观音图像中似乎没有出现此类造像组合。因此,顺美博物馆藏明代白釉童子观音像中,观音与善财童子、龙女、鹦鹉、净瓶的组合模式目前看来最早应出现于元代。然而元代的瓷塑中,尚未发现此类组合的造像,元代末期观音与善财童子、龙女、鹦鹉、净瓶的组合模式的流行与明代德化窑白釉童子观音的瓷塑生产之间有着隐约的联系。

通体施白的观音像是明代德化瓷塑的重要类型,被大量生产,表明身着通肩式袈裟的白衣观音造型在民间已经得到一定程度的推崇。而早在盛唐之初,白衣观音就以身着披冠通肩式袈裟的特殊造型与其他观音形象区别开来。中唐画家辛澄,南唐画家曹仲元、王齐翰,南宋画家牧溪都曾绘有《白衣观音像》。宋代文人画兴起,白衣观音成为文人画家笔下常见的题材,以展现作者内心的宁静与超脱。文人画家的推崇为白衣观音在民间的审美确立起到了推波助澜的作用。虽然我国不同区域内的白衣观音图像的兴起、流行时间、造型样式各异,但可以确定的是,白衣观音的信仰自唐开始已被大众接受,并逐渐成为中国庞大观音信仰系统中最受欢迎的一类,受到民众广泛的虔心崇奉。

进入明代后,德化白瓷的制瓷工艺迎来高峰,瓷土经过烧制呈温润的象牙白色泽,釉色较前朝更加优质。这种不施色彩、凝白如脂的色泽与白衣观音的形象完美契合,釉面的洁白纯净与观音祥和宁静的形态相结合,满足了信众对白衣观音的想象,因此白瓷观音像成为德化窑瓷塑中数量最多的类型。

由此看来,童子观音像成为明代德化窑匠师热衷表现的题材被大量生产,同时民间对德化窑此类白瓷观音像的接受度极高,就本土而言,有两方面原因:一是佛教民俗化过程中,形成的“应求男求女”的送子观音信仰以及明代社会流行的忠孝观念;二是佛教中国化过程中形成的白衣观音信仰与造型新风尚。

3 异域文化的具象解释

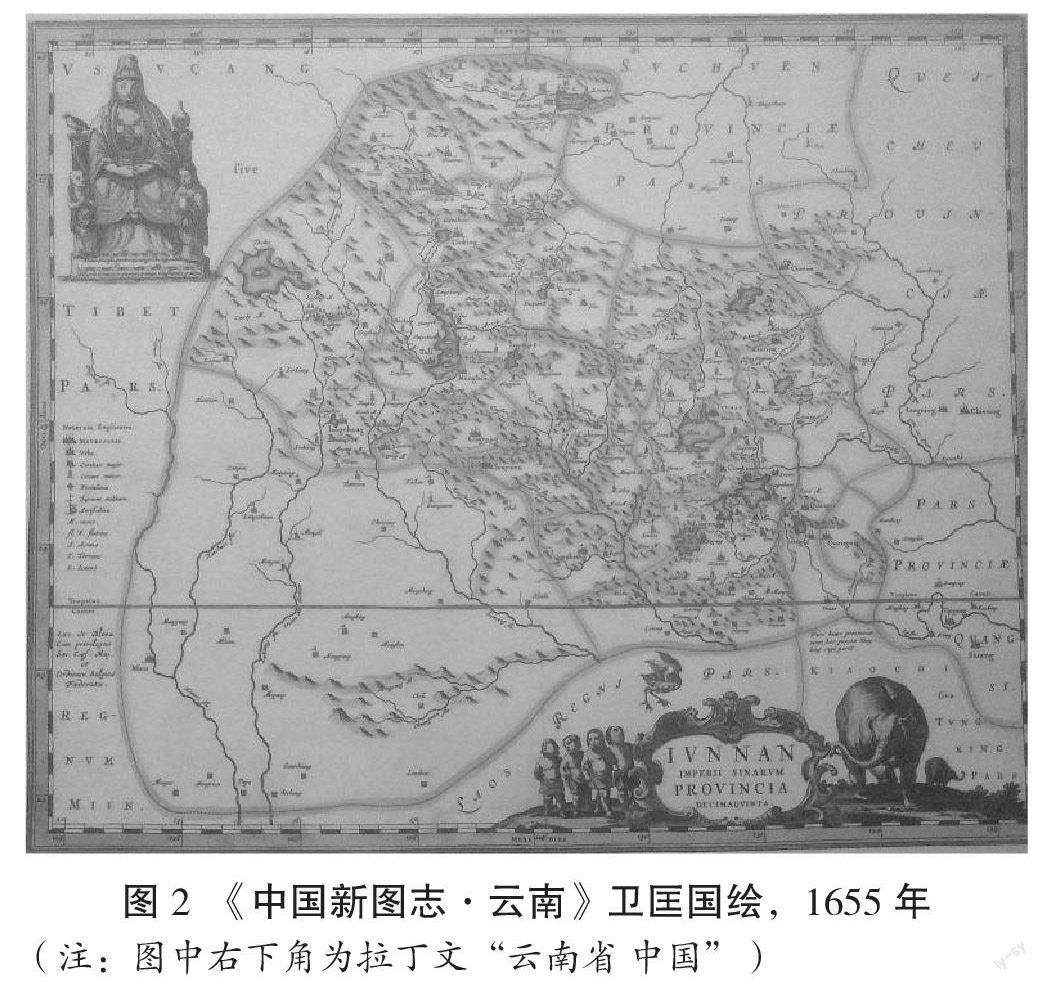

作为东方的宗教偶像,同类的童子观音造型也出现在由意大利传教士卫匡国编绘的《中国新图志》中,该部地图集于1655年首先以拉丁文本在阿姆斯特丹出版,内容包括17幅地图和相关文字说明。其中,中國总图1幅,分省地图15幅,朝鲜半岛、日本、辽东合图1幅。15幅分省地图涉及北京或北直隶、山西、陕西、山东、河南、四川、湖广、江西、南京或江南、浙江、福建、广东、广西、贵州、云南[2]。童子观音的形象见于云南省图幅的左上角漩涡花饰中(见图2)。

图幅中观音端坐于中央,两侧前方各立一童子,为善财童子与龙女,观音后方的岩石上绘有净瓶和白鹦鹉。不同的是,该图像中善财童子立于右侧,龙女立于左侧,净瓶供于左后方的岩石上,白鹦鹉立于右后方的岩石上。

《中国新图志》中,观音发髻高盘,风帽带垂肩,人物面容秀丽端庄,面庞圆润,双目低垂凝思,有似周昉所创曲眉丰肌;眉弓高挑,鼻梁中直,鼻尖低窄,同时略显西方造型面部特征,不似中国观音造像鼻梁丰隆,鼻尖圆润,但二者整体面相均慈静庄严,仪态温和端庄。图幅中,观音身披长袍,下着长裙,坦襟露胸,衣裳交领于胸前,呈一曲形,胸前佩戴璎珞。衣纹的走向随坐姿变化,衣褶深秀,同时略施色彩,表现出西方绘画特有的明暗光影,体现出服装的质感,人物体积感十分突出。两件观音造型均呈跏趺状,双手交叠于腹前,这种双手指尖相对或相叠于腹前的造型,禅修意味浓厚。在传统佛教造像中,禅定状修行的观音更多体现着人们对禅宗自省自修的理解。

身为天主教传教士的卫匡国在地图上描绘东方的宗教偶像似乎令人不解。实际上,卫匡国在这部地图集的分省图后都有附说明文字,描述各省各府的地方特点,并在漩涡花饰中描绘晚明各省各府的地理风俗。云南省图幅的童子观音是整个《中国地图志》唯一出现佛像之处,卫匡国在云南的文本中也多次提及云南各地的寺院、僧人和佛教的追随者。卫匡国在《中国新图志》的前言中说,他到过中国的7个省区,分别是广东、广西、浙江、江南、山东、北直隶、福建。其中不包括云南,云南图幅的文字说明可能主要来源于对《广舆记》的参阅。这部地图集的受众主要为西方人。卫匡国描绘佛教的图像时选择童子观音像,可能出于两层含义:一是明清社会对观音信仰的理解,顾炎武在《菰中随笔》中述及当时天下祠宇香火之盛,佛莫过于观音大士;二是此童子观音像的组合模式早在地图绘制之前就已经被西方人熟知。

德化白釉观音像自1576年明朝部分港口开放海外贸易,便作为外销瓷远销东南亚、日本及欧洲各地。基督教中圣母的形象与白瓷观音相似,日本学者上田恭辅曾描述,“福建德化窑生产的白高丽手法抱婴孩的观音在日本的基督信徒中,当作玛丽亚的圣像而大受欢迎,其需用量之大,几乎达到惊人的程度”[3]。德化白釉观音在日本被基督教教徒当成圣母玛利亚秘密崇奉,形成了“玛利亚观音”的文化误读。此外,在童子观音像中,童子双手合十在西方人看来似乎是朝拜,“大约16世纪起,这个白瓷偶然通过葡萄牙的东洋贸易船介绍到西欧以后……得到全欧洲贵族阶层的欣赏和欢迎,并接受无限的订货”[3]。由此可知,16世纪起,中国的白釉童子观音像陆续进入西方人的视野,并被赋予一种全新的异域解读,在西方市场上逐渐流行并热销。唐·纳利在其著作《中国白:福建德化瓷》中表示,至1725年,观音与善财童子、龙女、鹦鹉、净瓶为组合的童子观音像已经遍布欧洲各地。因此,卫匡国在其1655年出版的《中国新图志》中选择早在16世纪就已被西方人所知晓的童子观音像。

4 结语

与圣母形象的相似性,使西方人将送子观音或带童子的这类塑像当作圣母,对观音瓷塑的这种特殊心态是童子观音像自16世纪在西方流行的重要原因,也是此童子观音像的组合模式会出现在卫匡国于1655年出版的《中国新图志》中的重要原因,德化窑的童子观音像在其中扮演的角色不可或缺。不同的文明为具象赋予自己的解释,也正是具象让各种文明有了沟通的可能。

参考文献:

[1] 杜阳光.送子观音:佛教中国化的生动案例:以送子观音图像的创造史为例[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2022,43(7):67-68,70.

[2] 杨雨蕾.卫匡国《中国新地图集》考论[J].文献,2021(6):139.

[3] 陈禹默.被误为圣母的观音像[D].福州:福建师范大学,2010.

作者简介:郑婷毅(1993—),女,福建泉州人,硕士,研究方向:艺术文化学。