孤独尽头是野草莓之地

柚由

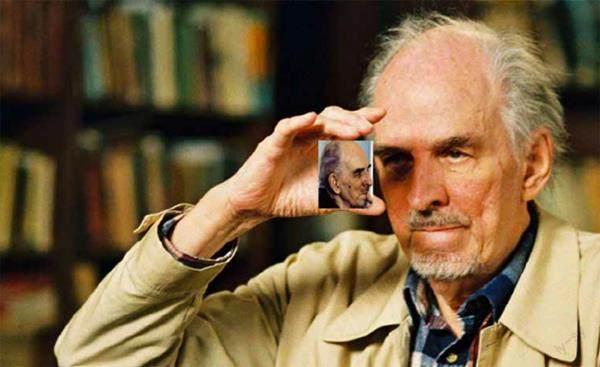

英格玛·伯格曼是瑞典著名的电影、电视剧两栖导演,杰出的电影剧作家,现代电影“教父”。

英格玛·伯格曼的影片创作通常是围绕一个家庭来展开,然后细腻入微地刻画家庭关系中人与人之间精神心理上的冲突和隔阂。

作为瑞典国宝级导演、20世纪电影大师、“作者电影”的代表人物,英格玛·伯格曼基本保持每年1—2部影片的产量,他一生编导电影70多部、舞台剧170多次,每部电影在质量和艺术探索上皆为上品,他在各大电影节颁奖礼上拿奖拿到手软。

伯格曼拥有许多名导迷弟,2013年关于他的纪录片《打扰伯格曼》,简直是一场由各国名导组成的粉丝研讨会。伍迪·艾伦说:“伯格曼的电影是任何一个电影人都想拍摄的,哪怕只拍出其中一部。”李安18岁时看了伯格曼的《处女泉》后毅然决定走上电影之路:“我连续看了两遍,看完动弹不得,仿佛被导演夺走了童贞,我看不懂,但大受震撼。”

在伯格曼开始创作的20世纪40年代,正是西方存在主义等思潮的鼎盛时期,受到叔本华、尼采、萨特哲学思想和弗洛伊德精神分析学影响的伯格曼,其作品呈现出鲜明的现代派哲学,现代主义所主张的“主观性”,构成了他电影最突出的特点,因此也被称作“主观电影”。伯格曼以其静默简约的美学风格、首创的意识流式电影手法,对人类精神世界的关注,对自我与现实、存在与死亡、孤独与信仰的探討,开辟了严肃哲理电影的先河,更影响了后期诸如让-吕克·戈达尔等法国新浪潮导演乃至整个欧洲艺术电影的发展。

伯格曼电影中的生存与信仰

1918年出生于路德会传教士家庭的英格玛·伯格曼,从小便经常跟着父亲去教堂布道。在伯格曼的记忆中,厄普兰地区的乡村教堂便是他的童年秘密基地。正是这样的耳濡目染,伴随着痛苦的好奇心以及终其一生对上帝的怀疑,才使伯格曼的电影往往都充溢着非常浓郁的宗教气息。他就像一个孤独的骑士,从他的生命体验里牵出历史的幽灵、神父的阴影与死亡的恐惧。

他影片的主人公也常常被抛入一种可怕的绝望中,他们在黑暗的真空里必须寻找一个上帝,一个属于自己的上帝。人与宗教的关系、对上帝存在的将信将疑是困扰伯格曼一生的问题,而他的影片都是在用电影语言来思考哲学问题。

《芬妮与亚历山大》是他人物最多、情节最复杂、规模最大、拍摄费用最昂贵、放映时间长达三个多小时的一部影片,他自称这部影片是他作为导演一生的总结,是一首热爱生活的轻松的赞美诗。《纽约时报》对这部影片亦大加赞扬,评论认为:“伯格曼想把他过去所拍影片的所有主题都融汇在这部影片里,影片就像是一个深知生活痛苦艰辛的人来讲的一个细节丰富的故事,可是这个人却发现生活即使痛苦也没有足够的理由去拒绝生活的乐趣。”片中,上帝有两次“现身”:一次是以恶魔般的主教、亚历山大的继父为化身出现;另一次是从门背后出来,成了一排木偶,折射出在亚历山大心目中上帝的虚假和他对上帝的嘲笑。

《第七封印》这部影片对宗教、上帝、死亡也进行了深刻的探讨。影片的全部主题都集中反映在死神在棋盘上最后将了布洛克的军之后对他的那一问:“延缓生命为你带来了什么了吗?”布洛克肯定地回答:“是的。”布洛克用他从死神手里争取来的最后的时间探索了生命的意义及救赎的可能性。尽管他未能逃脱追捕,但他在最后的探索中明白了:即使是掌管着人类生死的神,也不是拥有绝对权限的。在上帝袖手旁观的时候,死神可以夺走人的性命,却无法夺走人的灵魂,无法夺走人生命的意志、尊严、力量、意义和价值!影片中布洛克在一所教堂里所作的告解,是全片中最重要的内心独白:“以感觉去构想上帝是否很难?为何他要隐藏在无用的承诺、无形的诡秘中呢?为何不能除去我体内的神?为何他继续以痛苦和羞辱的方式存在?我想把他从我心里拖出来,但他却以愚昧式的真实存在着,我根本摆脱不了他……我希望上帝能伸出他的手,现出他的脸,并和我说话,但他是不会说话的,我在黑夜里对他哭诉,但那里好像根本没有他的存在……延缓死亡使我能去执行个非常重要的使命,我的整个生命如一场无意义的探索,但我想用延缓的生命去成就一个辉煌。”而影片中的约瑟夫一家则是充满了生命力的,他们代表着一种质朴的信仰,代表着生命的返璞归真和最初的活力。尽管他们的生活穷困潦倒,但他们的生命力却是极其坚韧顽强的。约瑟夫和妻子在草地上用新鲜的野草莓和牛奶热情招待布洛克的那场戏,带有动人的童话般的天国色彩,那种安详、宁静、纯洁给布洛克疲惫恐惧的心灵带来了极大的安慰和鼓舞,使他在护送约瑟夫一家穿越森林时,如同护送自己重拾的信念一样。

伯格曼的另一部影片《处女泉》中也弥漫着浓郁的宗教气氛,罪与罚、罪与赎的主题十分突出。在这部影片里,伯格曼对上帝的态度从质疑几乎上升为控诉,但是他内心对于上帝的态度始终是矛盾的,他对上帝再怎么表达失望、仇恨,心里仍然难以摆脱上帝。影片前面花了相当长的篇幅,对天使般纯洁的凯琳和她一家人对于上帝的虔诚作了充分的铺垫,然而最终展现在我们面前的却是触目惊心的一刻:上帝面对一个如此纯洁、对他如此虔诚的少女,在她去教堂礼拜的路上遭遇那样的灾难时,却始终沉默和袖手旁观。“如果上帝不存在,那么一切都将是容许的。”既然上帝不能对他的信徒施以援助,那么他的信徒面对光天化日下的罪恶只能给予报复,于是凯琳的父亲对恶徒进行了残忍的报复,但他又没有彻底和上帝决裂,而是请求上帝的宽恕,并且要以对他的信仰来为自己赎罪,他的这番表白终于感动了上帝,当母亲抱起女儿的尸体时,她的身下流出了汩汩的清泉……伯格曼在影片的结尾人为地让上帝显灵,表达了他内心对于上帝的企盼和渴望。

除此之外,伯格曼的“沉默三部曲”也深刻地探讨了关于人的生存、信仰的问题。《犹在镜中》是三部曲中的首部,里面也有揭露类似问题的描绘。片中的卡琳是最重要的核心人物,她不知道自己已经活不长了,还是偶然偷看父亲的日记得知了这一残酷事实。她患有人格分裂症,认为自己是被上帝选中的人。深夜失眠,如同游魂般走进一间空房间,从墙纸的裂缝中聆听上帝的声音,等待着上帝的召唤和恩宠,最终上帝出现了,却是一只可怕的蜘蛛……伯格曼的电影就是这样:以自身可怕的黑暗来衬托光明,用相反的形式让人产生对爱和希望的渴求,对生存与信仰的深刻思索。

伯格曼电影中的人性孤独与隔绝

人的内心和精神世界的孤独,以及人对真正的沟通、理解的渴求,这是伯格曼电影中探讨的又一重大哲学命题。

关于人与他人、人与自我的关系,在伯格曼的许多部影片中都有不同程度的体现。伯格曼镜头下的人物,每一张脸都是一个故事,因为伯格曼认为“特写”可以直触情感的世界,他的影片几乎都包含着隐语的象征。他总是在影片中剖析人的内心世界,而他的主人公总是试图克服个人与现实、与他人之间的矛盾,为了摆脱内心的危机而在寻找出路。

《芬妮与亚历山大》中的小亚历山大,在房间角落里的幻想就表现了他的孤独,他与继父间的矛盾就表现了亲情的生疏和人与人之间沟通的困难。《呼喊与细语》中安妮垂死的痛苦和对爱的渴望,卡林的压抑、冷淡和神经质,玛丽的爱无能,以及三姐妹之间的不能沟通与隔阂,都体现着人与人之间沟通的困难和痛苦。诸多人物都在各自的故事里有着不能沟通的痛苦与挣扎,而伯格曼也是通过他自己独特的电影语言方式,让我们感受到了这些真实情感的复杂和矛盾。

影片《野草莓》描绘了一个孤独、冷酷、被隔离于人际关系之外的老人。主人公伊萨克做了一个梦:他在空无一人的大街上迷路了,街头的钟没有时针,前面出现了一个中年男子,他走过去拍拍男子的肩,男子回头,竟然没有脸,然后倒在地上化成一摊液体;一辆马车撞上了路灯,车上的棺材掉到了马路上,被撞开的棺材里伸出了一只手,他凑上去一看,里面的尸体竟然是他自己,那只手突然把他抓住,要把他拉进去……这些都影射了伊萨克内心那种强烈的孤独感,事业上的成功并不能弥补他内心的孤独和感情的缺失。

《呼喊与细语》拍摄于1971年。

在影片里伊萨克的一个幻觉中,他走进了一家法庭,接受考问和审判,法官在判决书上给他列的罪名是无能、自私、无情,并且说这是他妻子的指控。然后法官把他领进了树林,让他目击了妻子生前和别人的一次通奸,令他震惊的不是这一难堪的事实,而是他妻子的一番话,他妻子说他就像冰块一样冷酷,他的伪善令她恶心,他不在乎任何事,因为他太冷酷了。伯格曼本人也曾经对媒体解释过伊萨克·伯格(Isak Borg)的名字所代表的意思:它等同于IB,I代表Ice,即“冰”;B代表borg,在瑞典文里是“城堡”的意思。伊萨克就像他的名字一样,如冰块般冷酷,像城堡般孤独顽固,任何人持任何武器都攻不进去。他被隔离于时空之外,既是自己的深渊又是他人的地狱。

影片《秋日奏鸣曲》描绘了一对母女的隔阂。身份普通的女儿伊娃和她闻名世界的钢琴家母亲夏洛特在“离上次见面有些年头了”之后相见,母女相见本来应该充满欢笑与温暖,然而却引发了彼此间压抑几十年的怨恨。片中夏洛特让伊娃弹肖邦钢琴曲的一场戏,是母女间爆发冲突的导火线。伊娃惴惴不安地说自己技艺差弹不好,母亲虚伪的夸赞后滔滔不绝地讲解、示范,伊娃像个可怜的学生般坐在一旁,眼神流露出极其复杂痛苦的表情。她内心的孤独痛苦,母亲看不到;她从小对母爱的渴望,母亲也看不到。母女在漫长的夜谈时,彼此间表达的更是充满着心碎、积怨的痛苦的爱。“我不想做你的母亲,我想让你知道,我和你一样无助。”夏洛特的话语也倾倒了作为一个母亲内心的痛苦与脆弱,这是她的孩子所不能了解的,她幼时对爱的渴求和她成年后对爱的恐惧,就这样无辜地加在了自己女儿的身上,于是,母女两人在内心都充满了对爱的渴求,却又不能相融,只能各自在内心体味孤独的痛苦。

电影评论家布杰塔·斯坦纳说:“伯格曼作为一个艺术家的力量,除了他无可置疑的技巧外,来自他创造人物的能力,以及一种巨大的视觉清晰度与情感深度的场面上来投射這些人物的天赋。”这种人性的孤独在伯格曼的影片中几乎处处可寻,他正是通过这样的方式来告诉人们彼此间的温暖、沟通的重要性。

(责编:马南迪)