汉口法租界的建立与扩张

吕颖,王浩

关键词:法国外交部档案;汉口法租界;大智门火车站;中法关系

摘 要:1863年至1917年间,法国曾先后四次提出在汉口建立或扩张租界的要求。法国或是借助条约扩张鲸吞,或是擅自越界不断蚕食,图谋染指西侧京汉铁路的控制权,租界轮廓也随之不断变动。由于晚清政府的软弱与妥协,法方的野心曾先后三次不同程度得以实现,但第四次的扩张计划因中国政府和民众的坚决抗争及一战的骤然爆发而以落空收场。本文通过对法国外交部所藏档案的整理与研究,还原汉口法租界建立与扩张史,再现了中法双方在不同时期的博弈过程,并探讨了中国政府、法租界、汉口民众和其他列强在历次事件中的表现。

中图分类号:K251文献标识码:A文章编号:1001-2435(2022)04-0092-16

Establishment and Expansion of French Concession in Hankou—An Investigation Centered on the Archives of the French Ministry of Foreign Affairs

LV Ying,WANG Hao (College of Foreign Languages,Nankai University,Tianjin 300071,China)

Key words: archives of the French Ministry of Foreign Affairs; French Concession in Hankou; Dazhimen railway station; Sino-French relation

Abstract: From 1863 to 1917,France launched four stages of negotiations with China on the establishment and expansion of the concession in Hankou. France either expanded with the help of treaties or crossed the border to try to gain the control of the Beijing-Han Railway on the western side,and the outline of the concession was constantly changing. Due to the weakness and compromise of the late Qing government,the French ambitions were realized three times to varying degrees,but their fourth attempt was unsuccessful due to the resolute resistance of the Chinese government and people,as well as the sudden outbreak of World War I. By sorting out and studying the archives of the French Ministry of Foreign Affairs,this paper restores the history of the establishment and expansion of the French Concession in Hankou from another perspective. It represents the game process of the two sides in different historical periods and discusses the role of Chinese authorities,French concessions,local people in Hankou,and other foreign powers in the previous events.

1858年《天津條约》及1860年《北京条约》签订后,法国获得了在汉口建立租界的特权,但因故未能开辟。甲午战后,法国以干涉还辽之功再次胁迫清政府,从而正式建立了汉口法租界。此后二十余年间,为扩大侵略权益,法租界或是借助条约扩张鲸吞,或是擅自越界不断蚕食,图谋染指西侧京汉铁路的控制权,租界范围也随之不断变动。

国内对于这段历史的研究,约始于上世纪90年代。1991年出版的《武汉文史资料》第四辑《汉口租界》1,收录了数篇法租界亲历者的回忆录,但基本未涉及法租界的扩张史。2003年出版的《汉口租界志》2,介绍了法租界从划界、开辟、扩张到收回的基本过程,是国内目前可见的关于汉口法租界建立与扩张过程的最为全面的论述。但由于资料来源的限制,致使其相关研究在多处关键问题上留有空白,如对汉口法租界1912—1914年间的扩张尝试、1902年扩界条约中法文本之间的差异等问题均未提及。近年来出版的其他专著,如周德钧的《汉口的租界——一项历史社会学的考察》3及王汗吾、吴明堂编著的《汉口五国租界》4等,其涉及法租界建立与扩张的部分,在研究深度与广度上均未突破《汉口租界志》之框架。国外方面,王钰花(Fleur Chabaille)的博士论文《天津法租界:外国租界在华扩张的连接史(1846—1946)》5虽涉及了汉口法租界扩张的部分内容,但主要探讨天津法租界的扩张史。本文依托法国外交部所藏汉口租界原始档案,辅以必要的中文史料,对汉口法租界扩张的历史脉络进行细致梳理,从全新视角重新审视这段历史的面貌,以补前人研究成果之不足。

一、开辟法租界的最初尝试(1863—1895)

1858年《天津条约》新增的十处通商口岸中,汉口赫然在列。1861年3月《英国汉口租界地约》的签订,标志着汉口开埠通商以及汉口英租界的建立。法国势力也随之溯江而至,初抵汉口的法国领事戴伯理(Dabry de Thiersant)于1863年1月向湖广总督官文提出开辟法租界的要求,并点名索要位于英租界上游、汉口城垣以里的龙王庙地段。6龙王庙坐落于长江北岸、汉水西侧,地处江汉交汇之要津,自明代便是商贾云集的繁华地带(见图1)。时任法国公使柏尔德密(Jules Berthemy)在致法国外交部的信中称该地区是“这座城市中最美丽、最繁荣和最适合开展商业活动的一块区域”。7

面对法国企图在老城核心区建立租界的要求,汉阳知府钟谦钧提出两条理由加以拒绝:一是龙王庙一带人口稠密,建有不少当地居民的房产;二是英国人曾试图在此建立租界未果,遂要求总督官文做出承诺,不得将此地让与他国。8后一条理由在《英国汉口租界地约》中可找到佐证:“所定此地界址,不能越花楼巷之西一带再租,免碍镇市铺屋。嗣后各国来汉租地,自必一律办理。”9但戴伯理不承认上述理由的正当性,并声称:

此地虽然并非空地,但已有地产主找我商谈过售地事宜,其他土地主也将按其损失获得相应的征地补偿,他们完全可以到别处继续其小本经营。至于第二条反对意见,同样是站不住脚的:英国人在其租界外所有适合外国人居住的地方都拥有为数众多的地产,出于投机目的,他们会买下所有有利可图的地段,且丝毫不顾及《天津条约》的另一缔约国是否也对该地的利益感兴趣。而我现在以法国政府的名义索要的这一地段,事实上是唯一一块我国商业可以立足、且未被英国人所占据的土地。1

随后,汉阳府转而提出可将汉水右岸靠近江口的一片区域让与法国(见图1),但戴伯理拒绝接受。因为依照《天津条约》之规定,法国商船虽可在长江上航行,却无权进入汉水,该地也就无法成为其商业扩张的基地。戴伯理还表示,此处“远离所有的工商业中心,其位置不仅低洼而且污秽,以至先前从未有人定居,连渔民都不屑光顾”。他甚至指责中方毫无诚意,“其目的是尽量拖延时间并等待着什么,同时向民众表明,当局即使在面对外国势力的威逼时仍时刻捍卫着国民的利益”。2

就在中法双方围绕龙王庙问题僵持不下时,法租界即将在此开辟的传言不胫而走。当地居民出于逐利心态,索要的地价不断攀升,很快超出了法方的预期。鉴于此,汉阳府方面及时调整了谈判策略,宣称原则上不反对法方的要求,但不会强迫龙王庙居民出售其地产,也不负责为土地主和买家商定一个符合本地行情的市价。3在恭亲王奕致柏尔德密的信中,还援引英租界以自愿协议方式开展征地为先例,强化中方观点的合理性。4

事态的发展使法方深感棘手,尽管戴伯理辩称,“这体现了某些中国人对我们既羡又妒的心态,拒絕让与龙王庙的阻力并非来自那些不愿出售土地的民众”5,但也无法否认,“中国政府援引英国人的先例确实有理有据,英国也曾在汉口索要租界,但租界内的所有土地均由女王政府立刻出资买下,再重新向其国民出售。他们总是注意选择荒地,并且很快开展了一些商业投资”6。柏尔德密深知,法方根本无力通过自愿方式买下整个龙王庙,他哀叹道:

戴伯理先生在汉口选中的是一块富庶的区域,地理位置甚佳,因此其居民就会千方百计游说地方当局,直至给出一个令我们破产的天价。一些居民原本可能还愿意以适中的价格出售土地,但现在地价越来越高,不仅吓住了那些想要从中赚取差价的人,也使得真正打算在汉口经商的买主们望而却步。7

得不到龙王庙的法国人,随即将注意力转到地价相对低廉的英租界下游。该地段就地理区位而言差强人意,大多数地皮由英商于1861年购得,以供投机之用。81865年5月8日,戴伯理在致外交部的信中写道:

于是我又向柏尔德密先生提出了一个更加符合我们利益的新计划:一,首先由中国政府出面征购英国人手中自英租界以北至城墙的土地;二,随后将这块土地以租界的名义让与我们。此提议业已经过英租界当局的同意,并提交给了英国驻京代办先生。代办先生回答说,只要汉口英国领事认为此事无损于英国利益,他就不表示反对。而英国领事已于去年9月答复说,这块土地基本上是空地,且一年以来已多有贬值,他认为假如我们能够出到当初英商们购地的价格,并且附加一笔补偿款,后者的利益就不会受损了。1

依照新计划,法国最终取得了英租界下游直到通济门附近的城内沿江地段(见图1)。1865年6月29日,清政府同意再无偿让与毗邻的一块土地,用于法国领事馆的建设,该土地距江岸200米,距英租界500米,此前曾是一片坟场。同一时期,法国还趁一家英国商行倒闭之机,以10 504法郎的价格购买了坟场附近一块430平方米的土地。以上两块土地共计2 555平方米,其中1 660平方米位于一面围墙之内,同年在此处建立了一座两层的领事馆及其附属建筑。2墙外土地则长期处于荒废状态,后汉口赛马会花费2 000法郎取得了其上几米土地的用益权,用作训练跑道。3

在1896年1月26日法国驻华公使致外交部的信中,可以找到对以上土地与建筑的详细说明:

那时多亏柏尔德密和戴伯理的共同努力,中国政府让与我们这片土地,它不仅包含如今法国领事馆所在的地块,还包括介于英租界和中国城墙间直到通济门的区域,江岸长度共计250丈(约合1000米),自堤岸到领事馆前马路的纵深则接近200米。4

后来领事馆落成的那块土地严格来说并不属于租界,它是中国人半卖半送给我国的,面积共计2 555平方米,是法国政府不可转让的在册财产的组成部分。

虽然早在1865年法国人就已取得了英租界以下城墙内土地的让与权6,但双方并未就此正式立约,之后法国也未行使过这一权利。此后,这片土地一部分由原居民继续占有,另一部分则被卖给了外国人。到1896年,坐落于长江北岸、自英租界至通济门的这片区域,要么被俄国茶商占据,要么被英国人和中国人占据,还有几块则变成了当地天主教传教团的财产。1

这种长期荒废状态,与法国当时所处的时代背景相关。一方面,1865年后法国周边局势因德意志崛起而日益恶化,普法战争和巴黎公社起义对法国更是造成了重创;另一方面,1870年天津教案后中法关系趋于紧张,法国对华政策的重心也开始逐渐南移。各种因素结合,建立汉口租界一事也长期延宕下去。此后三十年间,俄商势力在汉口与日俱增,他们在该地设庄办厂,并以私人名义从清政府手中买走了大部分土地的使用权2,从而为日后的俄法租界争端埋下了伏笔。

二、法租界的正式开辟(1895—1897)

19世纪末,法国对华政策的注意力重新集中到长江流域。甲午战后,由于俄、法、德三国出面干预,中国收回了辽东半岛。法国以迫使日本归还半岛有功,应享受与德、俄同等利益为由,再次提出开辟租界的要求。3法国重提汉口租界问题,京汉铁路的修筑是一个重要的促因。武汉自古就有“九省通衢”之美誉,自清政府决定修筑京汉铁路以来,位于终点站的汉口,其经济与政治地位愈加凸显,开辟汉口租界无疑将便利法国在华势力的进一步扩张。

在汉法商群体也是要求开辟租界的重要推手。法商永兴洋行(Olivier et Cie)曾于1892年前后在1865年让与法国的土地上买下一块地皮。面对德国在汉势力的与日俱增,该洋行在巴黎的母公司于1895年9月致信法国外交部,指出在汉口和重庆建立租界已是刻不容缓,并警告“如果我们最后一个抵达,将会是一件令人憾恨的事情”。4这一呼吁得到了外交部长阿诺托(Gabriel Hanotaux)的重视,他随即电令法国公使施阿兰(Auguste. Gérard)和汉口领事德托美(Joseph Dautremer),命其在1865年取得让与权的土地上建立法租界。5

但此时这片土地的所有权,已大部分掌握在同样积极筹划建立租界的俄国人手中,且俄国政府已经拨款18万两白银,用以购买从英租界到通济门的其余土地。6面对这一困境,德托美最初主张放弃这片土地,转而另觅租界选址。他在致外交部的信中解释道:“原先最适宜法租界的选址,即我国领事馆所坐落的那片土地,由于不曾行使占有权,已被卖给了不同国家的欧洲人,因此现在(让与权)已不复存在,只剩下领事馆所在的地块还在我们手中。考虑到当前形势,我们只能另觅一块更加合适的土地来建立租界。”7在领事的考量中,这不仅是对既成事实的承认,亦是避免与盟国发生摩擦而做的必要让步。

但外交部则认为,作为法国政府“不可转让的财产”的法国领事馆,就坐落在这片土地上,若将整块土地放弃给俄国人,则法国领事馆也无法保留。而领事馆作为法国领土的“延伸”,一旦放弃便形同割让,其象征意义是法国政府所不能容忍的。8

迫于外交部的强硬态度,施阿兰和德托美转而寻求与俄国共享该地区,提出自英租界起约三分之二面积的土地归俄方,而法方则占有自俄界下游至通济门附近剩下的三分之一。施阿兰在1896年1月26日致外交部的信中解释道:

恳请阁下批准我们所建议的联合计划,虽然我必须承认这个在长江左岸的计划对俄国人是有利的,因为我方让给了他们三分之二的江岸土地,自己仅留下三分之一;但阁下务必考虑到,俄国商人本就占据接近三分之二的土地了,何况眼下在汉的俄国人不仅数量上远超我国,其商业也比我们庞大得多。此外,哪怕是余下的江畔土地,也足够我们修建两座浮桥码头,必要时完全能够维护我们的航行利益,并且获得一笔可观的停泊费和码头税。计划内容在我看来相当公平,因为尽管理论上我们对租界的占有权可以上溯至1865年,但至今也没有使它发挥过任何作用,而我国公民的数量和商业的体量都不允许我们分到更多土地。况且在我看来,这样做既不失礼貌,又巧妙地简化了我国租界的建立过程。对我们来说,在这座城市中,俄国人口和商业的规模使双方得以比肩建立租界,这对我们来说非但不是阻碍或敌对,相反却是恩惠和可贵的帮助。1

这一计划进展得颇为顺利,俄国政府承认1865年协定的有效性,并同意与法国分享土地,清政府对此也未提出异议。1896年4月14日,汉阳知县薛福祁会同德托美与法国驻沪总领事吕班(Pierre Dubail),沿法租界邊界竖立了6块界石,随后法方会同俄国驻汉领事罗日新(P. Rojdestvensky)测量了江岸长度并划分了各自的边界。4月20日,江汉关监督瞿延韶发出布告,承认法租界建立。4月30日,法国领事馆就法租界即将建立一事照会各国在汉领事。6月2日,中法《汉口租界租约》签订,法租界正式建立。在条约签订时,法方还迫使清政府同意,将租界原定西部与北部边界扩张到汉口城垣,总面积达到187亩。2值得注意的是,根据法国外交部关于不得放弃领事馆的指示,法租界边界自江岸俄法分界处向西延伸至今洞庭街之后,转而折向南方,在距今黎黄陂路路北不远处的街区内部横穿而过,复又西行延抵城墙,恰好将法国领事馆揽入租界,由此勾勒出汉口俄法租界曲折交错、形似拼图的怪异轮廓(见图2)。

汉口法租界开辟后,首要工作是向原地产主征地。但法国政府的租界政策历来与别国不同,施阿兰在致外交部的信中就此写道:“我没有忘记外交部曾批示过,原则上它无法提供他国一样的拨款,我也曾提醒过德托美先生,让他不要指望能得到任何这方面的(财政)支持。”3中法双方最初商定的地价是江边每方420两,其余每方16两,但由于租界自身根本无力支付,德托美和暂代其职的穆文琦(Morisse)转而谋求将地价分别降至每方8两和6两。5这一无理要求遭到了中方的拒绝,征地一时陷入拖延不决的境地。

1897年初,俄国以每方10两的价格完成了征地,并开始进行堤防建设,这终使法租界下定决心解决征地问题。同年4月,他们援引俄界先例,制定了法租界征地补偿标准,并设法从上海东方汇理银行贷款90 000两,用于征地补偿及开展整治工程。代理领事保罗·克劳德(Paul Claudel)在致外交部的报告中,从三方面对此做出了解释。首先,法租界的建设进度已然大大落后,由落后产生的紧迫感又被京汉铁路终点站的筹建所强化,故而“最终确定地价是有益的,这利于我们尽快对所租下的土地进行整治,简而言之就是从新形势下获利而非受损”。1其次,随着汉口市面逐渐繁荣,地产主的心理价位也水涨船高;再加上俄国领事罗日新宣称,如果法国取得了低于10两的地价,则“俄领事馆将立即采取措施以取得相应的减价”2,这些在客观上都使得降价的希望愈发渺茫。最后,出于对租界土地的升值预期,克劳德相信“今后几年内,这些地产的价值将远远超出今日对方的要价” 3,故而为长远计,做出些让步是利大于弊的。

不难看出,法国将租界的建立过程视作“委曲求全”的产物。早在1897年5月,上海总领事白藻泰(Gaston de Bezaure)在致外交部的报告中,就曾抱怨汉口法租界“夹在广大的邻居之间,狭小、封闭、逼仄而局促,全无扩张边界的可能”。4确如总领事所讲,此时的法租界不但面积局促、形状不规则,堤岸长度也远不及其他各国。它东临长江,南接俄界,西北两侧靠近汉口城垣,如果不将城垣拆除,则法租界全无扩张可能,其未来发展也将处处受限。白藻泰将之归咎于同俄国分享租界的决定,提出应“将其尽数让与俄国,从别处为我国另觅土地”。5由此可见,法租界的野心与现实间所存在的落差,孕育着进一步扩张的动因;而随着京汉铁路的动工和汉口城垣的拆除在即,这种动因便迅速转化为实际的扩张尝试。

三、法租界第一次扩张及越界筑路纠纷(1899—1909)

1899年末上海租界展拓时,英国驻沪总领事璧利南(Byron Brenan)与白藻泰曾议定一份关于处理各自扩展租界内对方国民地产登记问题的协议。法国公使毕盛(Stephen Pichon)借机向英国公使窦纳乐(Claude MacDonald)提议,这一协议对未来汉口的扩展租界同样适用6,可见此时法国已经在酝酿汉口租界的扩张了。到1900年,随着京汉铁路终点站——大智门火车站在法租界西部不远处破土动工,拆除汉口城垣、连通车站与长江码头,成为大势所趋。车站的兴建为法租界的扩张提供了契机,时任法国驻汉领事玛玺理(Chassain de Marcilly)自1901年5月起便屡次向湖广总督张之洞要求展拓租界。对此,张之洞在致清廷外务部的报告中毫不隐讳地指出:“盖其意不仅在宽展租界,实欲揽我路权也。”7

诚如张之洞所言,控制铁路是法租界擴张的一个重要目标。作为京汉铁路对外借款的幕后推手,法国通过联合俄、比,成为这笔借款的最大金主和实际控制者,并借助《卢汉铁路比利时借款详细合同》和《卢汉铁路行车合同》中的相关规定,攫取了对一切相关分歧的最终裁判权。在手握铁路经济命脉的同时,法国还进一步谋求对铁路的政治控制,以便其势力深入沿线各地,确保在必要时将这种政治控制转变为军事威胁。将汉口法租界扩展到大智门车站,就是他们实现这一目标的重要一步。

此外,法租界初期窘迫的财政状况迫切要求其开辟新的收入来源,而租界扩张便是一重要契机和手段。玛玺理在1901年12月致外交部的信中论证道:

这次扩界将使我们获得新的纳税人,而无需相应增加治安管理支出。扩张以后,中国人将会蜂拥而至,形成为数众多的中国居民,我们可以将这片区域留给他们:对于地处远东的市政当局而言,这将带来丰富的税源。通过这次扩张,我们不仅将很快结清债务,还能有所盈余。另一方面,随着土地逐渐售出,我们在银行贷方账户中支付的利息也将相应减少,而资产则得以累积,最近一次财产结算中所出现的资金短缺问题仅仅通过定期贷款就将很容易解决了。1

基于这种认识,玛玺理在还未进行土地征购的情况下,便以此向东方汇理银行“申请一笔38 000两的流动资金”2,甚至向银行方面保证道:“假如像前述那样,本次租界扩张带来新的开支,那么我们将在那片土地上征收地产税,且逐步增加到能够支付在该区域上的花费的利息为止。”3某种意义上说,本次扩张的实质是一场兼具政治侵略与经济投机的土地掠夺。

在涉及扩界问题的谈判中,玛玺理起初要求“将界后堡垣拆卸。当经准其拆卸堡垣,将界展至城墙。而法国领事仍以租界狭隘为词,坚请加增”4,意图将租界西线进一步向铁路推进。而张之洞态度坚决,认为60丈的间距是确保铁路主权安全的底线;几轮谈判下来,最终迫使法方同意以距铁路护坡60丈处为法租界西部边界。

1902年11月12日,汉黄德道兼江汉关监督陈兆葵与法领事玛玺理正式签署了《汉口展拓法租界条款》。条款规定:“兹议续展新界,自官地起西距铁路六十丈为止,合一百八十五迈当5,北一面与德租界毗邻,由德毗连之线直引至距铁路六十丈之官地为止,南由俄法之界直引一线至垣墙之外距铁路六十丈之官地为止,设为法国新租界。”6此外条约还规定,城墙地基3丈、墙内官地5丈、墙外官地5丈、加城壕6丈,一并划归法界,“以为双方友好之见证”7(见图2)。据玛玺理事后估计,这片宽约19丈的馈赠,等于为租界当局“带来了一笔约40 000两的丰厚收益”。8

法租界从本次扩张中获利颇丰。首先是管辖面积的骤然增加:法租界开辟时仅有191 703平方米,到1904年则增至332 693平方米。9其次是发展前景的豁然开朗:据玛玺理向外交部汇报称,经过此次扩张,不仅“迄今为止在德租界一侧和铁路方向上制约我们的中国城墙将被拆除,护城河也将被填平”,而且“一条街道将把我们和近在咫尺的火车站连接起来”,由此导致的地产升值“将推动法租界走向繁荣”。10第三是财政状况的迅速好转:1903年租界财政首次扭亏为盈,实际收入7 511.83两11,1904年这一数字又增加到9 845两,随后两年更是分别猛增至18 344两和29 832两,连续4年实现盈余12。法租界从此摆脱了初期的财政危机,发展逐渐步入正轨。

即使新取得的利益已经如此可观,法租界当局对于租界与铁路间185米的距离仍然耿耿于怀。展拓条约墨迹未干,时任驻华公使吕班就致信庆亲王奕劻称:“(张之洞)总督政府相信,在铁路和我国租界间维持这一宽度,攸关中国利益,对此我们表示尊重……然而,考虑到贵国政府未来有可能给予其他列强展拓其租界至距铁路185米以内的特权,法国政府认为,如果此种可能成为现实,则我国租界之边界也应进行等距之推进。”1玛玺理对外交部更是坦言,法租界“所处形势至少是十分有利的,这将帮助我们在必要时吞并那些注定应纳入法租界的土地”2,其野心展露无遗。

《汉口展拓法租界条款》第六条规定:“中方应修筑一条从火车站到法租界西部边界中点处的道路,租界方也应在其辖区内相应修筑一条道路,以便直接沟通长江与车站。缔约双方仅为自己修筑的部分提供路政服务,且仅可在各自修筑的路段内行使权力。”3但此后中方并未立即动工,法方趁机将道路一直修到车站附近,并在这条名为“玛领事街”(Areue de Marcilly)的北段两侧50米范围内派出巡捕、征收捐税(见图2)。有鉴于此,时任湖广总督赵尔巽指示江汉关监督桑宝于1908年初向租界提出抗议,要求法方退回租界内。关于法方在此处修筑道路、维护治安、提供照明和路政服务上产生的种种花费,中方表示愿意进行相应补偿。1

为了“彻底而完全地维持现状”2,租界搬出了三条理由加以反对:第一,正是因为中方没有履行条约义务,法租界才代为履行;第二,此前英租界在太平路上越界筑路,并未遭到任何反对;第三,法租界之所以承担了整条道路上的治安和路政服务,乃是为整体利益与各方便利计3,总之极力掩盖其控制铁路的真实意图。此外,法国领事杜理芳(Alphonse Doire)还从条约文本入手玩文字游戏,他在致外交部的信中写道:“如果别无选择,我将会向当局指出,我方行为仍然符合条约规定,因为条约上写的是:缔约双方仅为自己修筑的部分提供路政服务,且仅可在‘各自修筑的路段内行使权力。”4言外之意是,既然整条道路都“由法方修筑”,则法方理应拥有“整条道路”的管辖权。

但江汉关方面同样援引条约指出,法方正确的做法是将相关义务留给中方履行,而不应单方面擅自越界;再者,依据条约中文版第六条文末“不得逾越其权力于界外之路,以严界限”的规定,法方的行为属于明显违约。不过由于这句话在法文文本中并未体现5,杜理芳“试图论证只能以法文文本为准,但道台(桑宝)反驳说,这不属于‘诠释出现分歧的范畴”。杜理芳最后也只得承认,“即使在法文文本中,当事双方的意图也表达得足够清晰”6,“哪怕这句话没有被附加在法文文本中,对于我们虽未从字面上、但却从精神上违反了协议这一点,也很难进行反驳”7。

在辩论桌上失利的法国试图通过炮舰政策对地方政府施压。应杜理芳要求,法国远东舰队的“果断号”(Décidée)和“昂特雷卡斯托号”(Entrecasteaux)于1908年6月先后抵汉,并悬挂舰队司令的信号旗以壮声势。8但由于法国在汉口没有常駐军事基地,也就无法长期维持其武力威慑。随着同年8月两艘军舰离汉,这一炮舰政策遂告破产。9 法舰离汉后,局势逐渐向中方倾斜。鉴于争议路段攸关铁路主权,中方“如今的态度更加坚决”,并着手向此地派警巡逻。更为关键的是,玛领事街北段沿线那些向法租界纳税的所谓“外国房东们”,此刻突然被曝出只是中国土地主的出面人,现在这些中国人也起来声援官方,“呼吁将他们从我们(法租界)的桎梏中解放出来,并捍卫中国的利权”。此外,汉口本地多家中外报纸也站在正义立场上“指挥着这场斗争”,对法方的行径予以舆论的谴责。10

来自地方政府、当地民众和中外舆论三方的强大压力,使法国人意识到,继续窃据相关路段已然成为奢望。但杜理芳仍然幻想达成某种“既满足中国人的自尊心,又维护租界市政当局利益与声誉的折衷办法”。他提议由租界“保留治安和养路的权利,放弃征税权,中国政府则每年向市政当局支付养路及照明费用”,若上述条件得到满足,他同意中国将相关路段赎回。1对此,桑宝坚持治安权也应一并收回,并允诺支付一笔可观的补偿款项,终于迫使法方让步。

眼见谈判失利,杜理芳在致驻京公使巴斯德(Edmond Bapst)的信中极力替自己开脱责任。他写道:“眼下首先应该反思我们的理由是否充分,其次需要考虑是否存在某种真正的利益,值得我们仅仅为了保留道路的地皮,而不惜损害与地方当局的良好关系。”接着,杜理芳还援引当年玛玺理的一份报告称:“诚如玛玺理先生解释的那样,修筑这条道路的目标是为新的拓展做准备;但自1902年以来,局势已经变了,我们现在应该摒弃这一念头,除非遇到特殊情况,否则我认为占据这段道路其实无足轻重。”他最后总结道:“如果已无可能向那些坚决抵制我们的沿街居民征税和行使治安权的话,今后我们在这段道路上就再没有任何值得保存的实际利益了,它只会成为一个持续制造麻烦的祸根。在这种情况下,无论要付出怎样的代价,我的论断是:不在这件徒劳的事情上过于固执,同意完全而彻底地归还相关路段是符合我方利益的。”

与这场争议一并解决的,还有长期纠缠不清的租界西界线问题。经过多次商谈,双方于1908年5月25日达成一致意见,以玛领事街上距铁路线183米处一扇宅门作为法租界的实际边界。4同年11月16日,双方缔结正式协议:法租界放弃在玛领事街北段除养护道路外的一切权利;中国政府以每方100两的价格赎回共计169平方丈的道路,总价16 900两;中方支付给租界15 000两作为其先前建设花费的补偿,还允诺每年向租界支付200两作为养路经费。1909年4月3日,第一笔15 000两的款项完成交付,租界巡捕遂于同日撤出争议路段,此事方才告一段落。

表面看来,这场纠纷以法租界的扩张企图受挫、中国收回玛领事街北段主权告终。但实际上,法租界不仅保留了此前非法征收的全部捐税、从清政府那里获得了巨额赔偿,更是以高价将原本就属于中国的利权荒谬地“转卖”给中国。而以赵尔巽和桑宝为代表的地方政府捍卫主权的立场虽然可圈可点,但其赎买本国土地上所筑道路的做法,等于变相承认了对方的侵略权益,使得中国从利权上蒙受了双重损失。一时受挫的法租界并未就此安于现状,它在继续等待有利时机,图谋一举扩抵京汉铁路。

四、法租界的第二次扩张(1911—1917)

1911年10月10日武昌起义爆发,汉口首当其冲地成为革命军与清军对垒的前沿阵地。革命的爆发和地方政府对汉口控制力的骤然丧失,使得1908年杜理芳口中所谓的“特殊情况”成为现实,列强趁机将扩展租界再次提上日程。

起义次日,革命军一度攻占汉口,但随即与清军展开了激烈的汉口争夺战,英、俄、法、德、日五国租界的西侧地带亦面临战火威胁。五国驻汉领事一方面与交战双方展开交涉,极力确保租界安全;另一方面则利用混乱局势,加紧推动租界的扩张。早在10月20日,英、德、日三国驻华舰队司令就向汉口各国领事发出联名信,提议“若租界后方介于现边界与京汉铁路间的土地并入各国租界”,则“汉口各租界的安全程度,及租界共同体应对暴动与叛乱的举措之成效,都将得到极大的提升”。1

收到信后,五国领事也向驻京公使团起草了一封联名信,表明对该扩张计划的赞同,并对其动机进行粉饰。这封动机信将汉口租界描绘成陷于“纵火犯施放的冲天大火”2、虎视眈眈的“小偷和劫匪”、趁火打劫的“妓女和恶棍”以及武力威胁下的孤岛,以此来证明扩张“对于外国居民的安全具有至关重要的作用”。3

不过,对于该计划,时任法国驻汉领事侯耀(Ulysse-Raphael Réau)最初表现得并不十分热情,他在给驻华公使马士理(Pierre de Margerie)的信中写道:

出于防卫目的而将一段不归我们所有、因此也就无法阻止暴动者与叛乱者闯入的铁路路堤作为各租界的边界,这似乎很奇怪。显然,假使我们将边界扩展到铁路,也不能因之而对防卫工作有所裨益。事实上,革命者和北方军多日以来已在法租界后和铁路线前的开阔地带发生了激烈交火。故此我认为,铁路远非我国租界的理想边界,因为我们由于临近交火地带本来就苦不堪言了。4

他还指出,联名信“一定深受英国舰队司令温斯洛(Alfred Winsloe)的影响,后者曾在适当时机对英国领事表现出的谋求一次大规模租界扩张的愿望表示过坚定支持”。而英国之所以如此热心,是因为此次扩张“将会为英租界增添与其现有面积几乎相等的大块土地”,而法租界的扩展面积“却仅为165米乘350米这样微不足道的一隅……英租界的扩张面积要大过我们十倍以上”。5由此可见,侯耀对于该计划的不满,并非是出于正义感,而只是对分赃不均的担忧。

按照英国领事戈飞(Herbert Goffe)牵头拟定的扩展方案,各租界应从现有边界向铁路作延长线,如此法租界能分到的土地微乎其微。但在起草第二封联名信时,为避免陷于孤立,侯耀决定暂时隐忍,将边界问题留待以后讨论。他写道:“我不愿意在扩展租界的原则问题上和同事们起冲突,无论它是否基于自卫与安全这种虚伪的借口,至少都将为我们的发展和利益的增长带来好处。”但他同时也抱怨道:“我无法理解,凭什么我们要成为这个我称之为‘方案的东西的受害者?”6

在随后召开的法租界工部局董事会议上,各董事对英国方案同样极为不满,他们提出,与其以租界边界的延长线,不如以相对于长江的垂线来确定边界,后者对于法租界明显更为有利。董事会还建议,各国租界的西界应与长江平行,而非完全依据铁路线确定,意在进一步削减英租界的扩张份额。7侯耀对此完全认可,认为“这将为我国租界谋取比他们原先愿意留给我们的更大的扩张份额”8。第二封联名信寄出不久,法租界方面便以清政府尚未偿清玛领事街北段相关款项为由挑起事端,派出巡捕重新控制了这一路段。1

收到第二封联名信后,法国公使马士理于1912年1月初抵汉,对扩张计划进行了实地考察。同年3月,他在致外交部长彭加勒(Raymond Poincaré)的信中对计划的前景表示了担忧。他首先指出,该计划是以保卫租界和制止暴乱为借口,但“北军控制汉口的事实已然使得那些最热情的拥趸也不得不放弃这一计划了”;其次,民国肇建大大提升了中国人民的自信心,也让马士理深为忌惮,他写道:“在年轻的中国正骄傲于其成就,并渴望收回那些在过去的不幸岁月中被外国人所攫取的利益时,(在租界扩张上)达成对我们有利的解决方案,是几乎不可能的。”2

除此之外,马士理还指出了列强间存在的深刻分歧:“一些公使由于自身在武汉并无租界,因而对我国代办坦白说,他们不愿意支持一项与自身利益毫不相关的计划;只有当扩张像在上海那样以公共租界的形式进行,他们才会对此表示欢迎。”3的确,五国联合扩张既有利于对中国政府施压,另一方面也招致了其他列强的妒羡,客观上阻碍了计划的推进。基于以上考虑,公使团决定暂缓扩张计划;而其中所折射出的列强间矛盾的尖锐性,也预示了本次扩张的黯淡结局。

1912年5月,随着中国政局的暂时稳定,英国公使朱尔典(John Jordan)命令英领事戈飞“就克服内在困难以实现租界扩张提出切实可行的建议”,还暗示在扩张区域产权的归属上可以有所让步,租界扩张进程重启。依照这一指示,戈飞草拟了另一份计划,对扩张区域内的中国居民做了一些让步,如承认中国人有权继续保留产业、有权自由出售土地、与原租界居民享受相同待遇等。这项方案依旧没有解决法国人最关心的扩张面积问题,但鉴于“在其他同事都对此表示赞同的情况下,放弃参与将有导致误会的风险”,侯耀再次选择了妥协,“以乐观的态度来对待这一不幸”;他同时也请求马士理就这一问题与各国公使再行协商:“或许您可以指出,我们分到的部分相比其他租界是多么微不足道,并且建议适当增加这一份额……既然我们的态度看起来举足轻重,这个并不过分的要求理应得到满足。”4

1913年三四月间,袁世凯的北洋政府与英、俄、法、德、日五国银行团谈判并签署了《中国政府善后借款合同》,公使团决定借此契机正式向中国提出汉口扩界。同年三月至五月,他们指示汉口各领事拟定了一份共计七条的“租界扩展协议”草案。“为使之与中国人此时尤为敏感的心理相适应”,草案一改此前统一征地的做法,规定“除那些用于公共建设的地块将按照市场价征购(第四条),扩展区域内的中国人仍可继续保有其产业,只需在各租界的地籍册上进行免费登记(第五条);中国居民亦可向外国人转让其地产,相关手续应按照各租界现行规定执行(第六条)。”5这份草案的目的,是通过承诺保护租界内中国居民的权益,来尽可能消弭来自中国政府和民间的阻力。

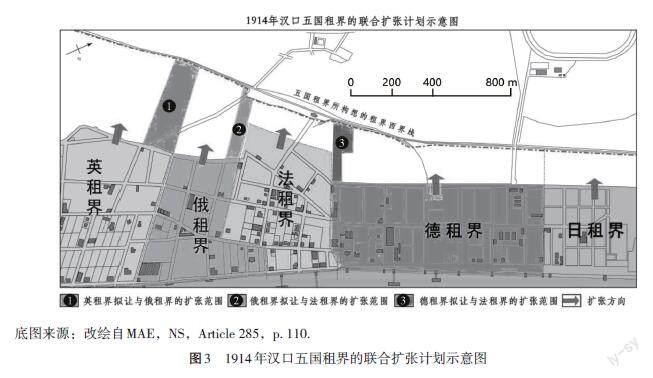

对法租界来说,草案的主要意义则在于对扩张份额的重新分配。该草案规定:各租界仍将以铁路护坡为界,但英租界须将北京路以北部分让与俄租界,俄租界则将铁路街以北让与法租界,法租界同时从德租界一侧获得奥古斯都街延伸线以南的区域,以及该街铁路附近的全部土地(见图3)。上述区域面积约为12公顷,扩张后的法租界总面积逾36公顷。尽管如此,代理领事陆公德(George Lecomte)仍在致外交部的信中抱怨道:“各租界的面积比例同扩张前几乎没有改变,显然俄国人和我们并未取得多少利益”;但他也只得承认,“两国租界已然很古怪的轮廓可以說本来就限制了扩张的可能性。”1

1914年3月16日,在平衡了内部诉求后,五国公使与北洋政府时任外交部长孙宝琦在北京举行正式会谈。据法国公使康悌(Alexandre Conty)会后向外交部长杜梅格(Gaston Doumergue)所做的汇报,这次谈判“从规模上堪称一次名副其实的外交盛会,每位公使身旁都配备了翻译协助,孙宝琦先生的周围还簇拥着好几个外交部官员”2,足见与会各方的高度重视,也让谈判的氛围更为紧张凝重。

会议之初,英国公使朱尔典首先为扩张提出三条理由:汉口国际贸易规模的不断增长、卫生健康方面的考量、确保租界公共安全的必要举措。孙宝琦则给出三点反对理由:租界扩张与铁路建设存在用地矛盾、中国政府拟将扩张区域改造为模范区来改善卫生环境、该区域对于中国铁路主权的重要性。3随后,康悌逐条对中方进行了反驳:第一,用地矛盾可以设法协商解决;第二,公使团并不信任所谓模范区计划的可行性;至于铁路主权问题,他辩称:“中国政府只是将某些权利委托给外国当局,由后者在名为租界的土地上行使,这种做法无论对于其领土还是主权都没有丝毫的丧失”4。

在长达三个小时的谈判中,公使团未取得任何优势,朱尔典的理由并不能证明租界扩张的必要性,而中方则站在维护国家主权的高度层层驳斥。公使团人数虽众,但只有英法两国公使“孤军奋战”,俄国公使发言甚少,日本公使山座圆次郎由于担心中方提及驻汉兵营问题而不敢多言,德方代表夏礼辅(Emil Krebs)甚至一言未发,会议在未取得实质成果的情况下便草草收场。朱尔典的沮丧之情溢于言表,他在散会时问康悌:“汉口的事情依旧没有着落,但最好别抱什么希望,现在该怎么办才好?”康悌回答说,希望此事“留待未来中国政府不得不向五国列强财团求助时再行解决”,1租界扩张计划二度搁置。

为了彻底挫败各租界的拓展计划,会后外交部又详细列出了七条意见照会公使团,除重申既有反对理由外,还从阻塞华界交通、利于“叛匪”活动和藏匿、有碍华界发展等方面据理力争;特别是最后宣称,扩张计划将使中方无法回绝其他列强在汉开辟租界的要求,势必激起中国政府和湖北各界人民的强烈反对。2

汉口各领事研究后认为,只要对北洋政府施加足够压力,前六条意见并不足恃,唯有民意难以通过强力手段克服。3出于对人民力量的忌惮,他们于1914年5月炮制了新版的十一条协议,为软化民间的抵抗情绪,协议在中国政府的管辖权和中国居民的权利方面又作出了下列五条让步:

一,中国政府保留扩张区域名义上的管辖权,租界当局仅享有进行“市政化开发”的权利;

二,原则上允许扩张区域内的一切土地交易向中国的相关部门登记,并维持原有土地制度不变;

三,将扩张租界内所课土地税的大部分转交中国政府,以取代原先由稻米折算的地租银;

四,将扩张区域分别命名为“中英定居地”“中法定居地”等,避免使用“租界”字眼;

五,上述“定居地”中的中国居民有权推举一名华籍代表列席租界董事会议,但该代表仅在牵涉此“定居地”利益的问题上享有发言权和投票权。4

五国列强本打算在下次谈判中凭借这份草案达到扩张目的,但欧洲本土的事态发展出乎所有人的意料。1914年7月28日,第一次世界大战爆发,短短一个月内,德俄、德法、英德、日德相继开战,五国租界集体扩张的计划遂告破产。虽然侯耀和继任的陆公德领事仍试图在玛领事街北段重新挑起事端,但直至战争结束也未能如愿。随着1917年和1920年德、俄租界的先后收回,原本连成一体的汉口五国租界分崩离析,集体扩张的可能性终于破灭。直到1946年被收回,法租界再也不能通过条约扩张一寸。不过,他们转而通过借助在汉天主教会势力、利用洋行买办、对居民进行收买等方式,零敲碎打地继续越界西扩,一步步进抵距铁路不足160米处。到1946年,法租界实控面积已达490亩(合33公顷),5大大超出条约规定的24公顷;而多出的约9公顷,正是法租界最后三十余年步步渗透与蚕食的结果。

五、结 语

在长达半个多世纪的时间跨度中,虽然担任汉口领事及驻华公使之人屡有更替,但其致力于扩展法国在汉利益的立场则始终出于一辙。纵观整段历史,法国先是挟战胜之余威,闯到汉口强索中国领土;之后又邀干涉还辽之功,与俄国人将其合谋瓜分;继而为了弥补对俄所做的妥协,一面借助不平等条约大举扩张,一面歪曲事实尽巧取豪夺之能事,图谋染指京汉铁路以扼中国命脉。这种欲壑难填的扩张企图与一连串明火执仗的侵略行动,与同一时期发生在天津和上海的法租界扩张行动一道,共同构成了近代法国殖民势力在华扩张的历史。

从汉口法租界的扩张历程中,我们也不难找到那些曾在天津和上海先行使用过的手段和先行实施过的策略的影子。例如,从扩张方式的角度而言,三个城市的法租界大致都经历了由条约扩展、越界筑路扩展到非法蚕食扩展三个阶段的演变。从扩张手段的相似性而论,1908年在汉口引起中方抗议的越界筑路行为,也正在同一时间的上海法租界之外大规模地展开,而这种先行越界造成既定事实,随后貌似公允地要求“维持现状”的手段,正是稍后天津法租界当局在老西开事件中所运用的一个重要策略。

另一方面,汉口法租界的建立与扩张历程又有着鲜明特点,而造就这些特点的两个基本因素,一是汉口法租界的狭小与法国在汉口的相对弱势,二是近在咫尺的京汉铁路线。相较于上海、天津等沿海城市,法国的商业影响和军事存在在汉口这座深居内陆的口岸中要弱势得多,正是这种弱势使得1896年的法国人不得不谋求与俄国人共享同一块地皮,从而导致了汉口法租界开辟之初的面积狭小和位置局促。也正是鉴于这种“先天不足”,加上1898年以后京汉铁路的破土动工,使得租界当局表现出强烈而专一的西扩倾向,甚至可以说,此后法租界近半个世纪的扩张就是一段不断向铁路线逼近的历史。在以上两个基本因素的作用下,中法双方的矛盾尖锐地集中于法租界和铁路线之间的这片狭窄而具有重要意义的街区,而法国方面对这片弹丸之地缓慢而持久的蚕食与渗透,则构成了汉口法租界异于上海、天津等城市的独特的扩张史。

为法租界欲壑难填的扩张企图所迫,无论是晚清政府、国民政府还是汉口民众都曾进行过各种形式的抗争,因此,这段历史又是一部抵御外侮、保卫主权的抗争史。不仅如此,透过法租界历次扩张行动的最终结果,我们也能够一瞥近代中国社会民族意识与爱国精神的觉醒历程。

1863—1865年间,面对法国人闯到汉口索要龙王庙地区开辟租界的要求,以湖广总督官文和恭亲王奕为代表的清政府从条约规定和国家利益的角度进行了据理力争,阻止了法国侵占龙王庙的企图,但在积贫积弱的背景下,他们所能做的也仅限于此,因此最终仍被迫划定给法国一片租界。类似的情况在1902年法租界第一次扩张时再次出现,尽管手握实权的张之洞能够站在维护国家主权的立场上坚决抵制法租界染指京汉铁路的企图,但他不仅无法阻止法租界成功实现扩张,反而以“友谊的见证”为名扩大了后者的在华特权,最终使法租界扩张到距铁路线不足200米的咫尺之地。遗憾的是,在以上两次事件中,我们均无法找到有关汉口民众进行抗争的证据,甚至当龙王庙将要被辟为法租界的消息传出后,当地住户所汲汲以求的却是如何趁此机会将自家房产卖出高价。以上种种,均显示出这一时期中国社会的民族意识还未普遍觉醒,法方的企图才能趁势一再得到满足。

到了1908年的越界筑路纠纷时,这种情况悄然出现了转变。以湖广总督赵尔巽和江汉关监督桑宝为代表的地方政府不仅以较为坚决的态度捍卫中国在相关路段上的主权,还顶住了法方从前屡试不爽的炮舰政策,使得谈判从一开始就朝着有利于中方的方向发展;尤其值得注意的是,从前一直麻木缺位的汉口民众此刻也开始自发起来反对法租界吞并自己家园的企图,报刊媒体也承担起引导舆论、鼓舞人心的作用,给法租界当局造成了严重的舆论压力,后者的扩张计划由此遭遇了第一次挫败。到1911—1914年,汉口五国租界又一次以集体扩张为目标联合发难时,民众高涨的爱国热情已为列强所忌憚,他们屡次修改扩张草案,希望通过更具诱惑力的利益条件来消弭本地居民的反抗情绪,但最终也无法得偿所愿。另一方面,北京国民政府的表现也较清政府有了更大的进步,1914年3月的北京谈判便是一个突出例证。总之,尽管阻止本次汉口法租界的扩张计划成行的直接因素是欧战的爆发和五国联盟的破裂,但若无中国从民众到官方层面的坚决抵抗和据理力争,租界拓展事宜也绝不会拖延到1914年。故而,汉口法租界建立和扩张前后两个阶段的历史,正印证了近代中国社会民族意识不断迸发、爱国热情日益高涨的觉醒局面,在这一无可阻挡的时代洪流之下,法租界扩张的脚步才最终被减缓直至遏制了。

责任编辑:马陵合