用形式搭建情感世界

孙艺玮

布鲁姆斯伯里学派(Bloomsbury Group)是英国文化发展史上一个非常重要的艺术团体和学派,汇聚了一批当时在英国各界有巨大影响力的作家、艺术家、艺术批评家、哲学家、经济学家等知识分子。他们或是亲友、或是师生,彼此之间非常熟识。在1910年到1940年之间,这个团体总是会定期举办一些聚会活动,参与其中的有英国作家艾德琳·弗吉尼亚·伍尔夫(Adeline Virginia Woolf)、艺术理论家罗杰·弗莱(Roger Fry,1866—1934)、画家邓肯·格兰特(Duncan Grant)、艺术理论家克莱夫·贝尔(Clive Bell,1881—1964)及其作为画家的妻子凡妮莎·贝尔(Vanessa Bell,1879—1961)等。

说到克莱夫·贝尔,大家并不陌生。他在自己的著作《艺术》(Art)中宣布了布鲁姆斯伯里学派的美学理念,即用“有意味的形式”传达艺术作品的基本品质。他的妻子凡妮莎·贝尔便是布鲁姆斯伯里学派的重要画家之一。1910年和1912年在伦敦举行的后印象派展览中展出的现代主义作品对她产生了至关重要的影响。她实践了罗杰·弗莱和克莱夫·贝尔的美学理论——“有意味的形式”,然后开始使用后印象派的方法进行创作实践。

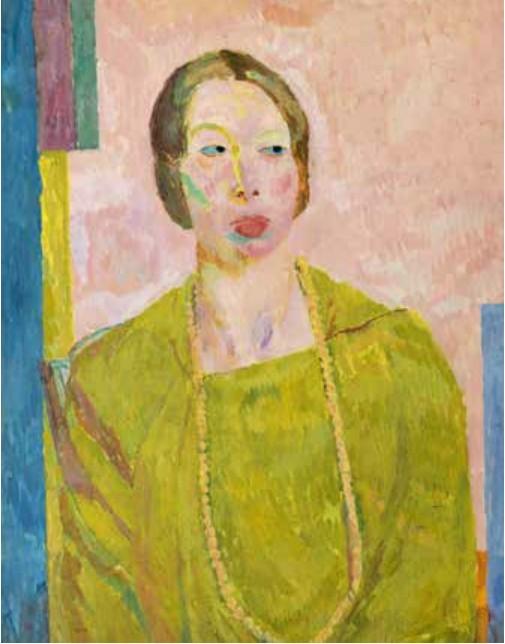

在1912年至1919年间的早期肖像作品中,凡妮莎·贝尔反复地描绘了一些女性人物形象。令人称奇的是,这些女性人物的面孔几乎毫无特征甚至消失不见。此外,这些肖像作品通常以“较大的身体尺寸、最显著的位置、金字塔式的稳定性构图”来展现。它们看起来并不漂亮,与古典主义肖像画完全不同。尽管在这些肖像作品中看不到任何叙事细节,只有一些粗体线条或彩色色块,但它们仍然具有吸引观者的强大力量。

这一切是因为什么?我们究竟该如何认识和解读这些肖像画?凡妮莎·贝尔是怎样受到“有意味的形式”的影响的?她又是如何在早期的肖像创作实践中呈现这一影响的?为了解答这些问题,笔者在阐释“有意味的形式”的背景和含义的基础上,依托凡妮莎·贝尔典型的肖像作品,分析她从1912年到1919年的肖像画特征,以此来呈现她对“有意味的形式”这一美学理念的探索和实践。同时,笔者也希望通过分析凡妮莎·贝尔与他人之间的关系、凡妮莎·贝尔的自我认知以及相关评论家的解读,来论证凡妮莎·贝尔作为一位女性艺术家在彼时所处的矛盾状态,并尝试提出一些值得深入思考和研究的问题。

一、“有意味的形式”

简而言之,“有意味的形式”是一种可以引起审美情感的由独特方式组合起来的形式关系。在现代主义开始时,它就已经发展成为一种重要的美学理论,同时在罗杰·弗莱和克莱夫·贝尔的言论和著作中被积极推广,并被凡妮莎·贝尔和邓肯·格兰特等画家运用到创作实践之中。作为一种讨论和评估艺术的方法,当时的艺术史学家试图用“有意味的形式”打破英国维多利亚时代绘画的传统评估标准,建构起一种和现代主义相关的艺术理论基础。

罗杰·弗莱是英国现代派艺术重要的评论家。他在1910年和1912年相继策划了第一次和第二次后印象派展览,从而正式确立了后印象派在现代派艺术中的地位。他很早便意识到了艺术作品的本质是通过其“有意味的形式”所反映出来的,并且在1911年发表的关于保罗·塞尚的论文中便使用了“有意味的和表现性的形式”这样的表述。不过,“有意味的形式”这一概念作为美学理论的源头是在艺术和文学作家克莱夫·贝尔所著《艺术》一书中得到发展和推广的。当时的出版商想要发行一本关于后印象派的书,于是罗杰·弗莱就向他们推荐了克莱夫·贝尔,原因是他当时正忙于准备欧米茄工坊(Omega Workshops)。随后,《艺术》于1914年出版。克莱夫·贝尔在这本书中总结了罗杰·弗莱的许多观点。可以说,这本书是“在英国出版的第一本有说服力的、易于理解的形式主义艺术理论的书,并在某种意义上成为英国后印象派运动的宣言”。正是在这本书中,克莱夫·贝尔明确提出了“有意味的形式”这一美学理论:

对所有视觉艺术作品而言……具有某种共同的品质……所有引起我们审美情感的作品所共有的品质是什么?圣索菲亚大教堂沙特尔的窗户、墨西哥的雕塑、波斯碗、中国地毯、帕多瓦的乔托壁画以及普桑、皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡和塞尚的杰作具有什么共同的品质?似乎只有一个答案:有意味的形式。在每种形式中,以特定方式组合的线条和颜色、某些形式和形式之间的关系激发了我们的审美情感……这些审美的感人形式,我称之为“有意味的形式”。“有意味的形式”就是一切视觉艺术的共同性质。

他认为,观众在观看真实的、好的艺术作品时会感觉到美,原因是好的作品會产生审美情感。他认为“审美情感”是“有意味的形式”的保证,并把后印象派绘画的特点解释为“有意味的形式”。事实上,后印象派画家打破了传统的观看方式并直接忽略了大多数英国艺术家在创作时遵循的传统惯例,如模仿的技巧与叙述性的画面。克莱夫·贝尔也认为绘画的叙述性是无关紧要且毫无价值的。他在伟大的原始文化中所钦佩的是“没有再现性、没有炫耀的技巧,却令人印象深刻的形式”。罗杰·弗莱当时也指出画家需要注意形式和创造形式,而不是模仿形式并重现外观。

凡妮莎·贝尔作为克莱夫·贝尔的妻子,经常与他们在一起,聆听他们关于美学的讨论。她还阅读了《艺术》的原始手稿,这为她的艺术创作提供了理论观点。当然,她也被两次后印象派的展览所吸引:“伦敦对巴黎一无所知,而且英国画家总体上还处于维多利亚时代的阴霾中……对我来说,一切似乎都在1910年的秋天有了新的生机,一切都充满了兴奋。新的关系、新的想法、不同而强烈的情感似乎都挤进了我的生活。”可见,罗杰·弗莱和克莱夫·贝尔的理论深刻地影响和鼓励了凡妮莎的艺术创作。

从她早期的肖像画中可以看出,凡妮莎·贝尔赞同这样的观点——一件艺术品的重要之处在于它的表现形式和明亮的色彩,而不是它的具象性。例如,创作于1912年的《弗吉尼亚·伍尔夫》(Virginia Woolf)便是凡妮莎·贝尔的后印象派实验性肖像作品之一。画中坐在椅子上的弗吉尼亚·伍尔夫既是凡妮莎·贝尔的妹妹,又是同时代有名的英国作家。在这幅画中,凡妮莎·贝尔用更加自由且激进的方法描绘了弗吉尼亚·伍尔夫的面部特征。这种看似不经意的、略显模糊的面部刻画使整幅画陷入了一种沉默的情绪。在这幅画中,我们无法从弗吉尼亚·伍尔夫的脸上看到任何细节和表现特征。这种毫无特征和令人困惑的面孔成为凡妮莎·贝尔1912年至1919年间肖像作品中的普遍特征。

这幅画像表明凡妮莎·贝尔关注的是形状和颜色的表达,而不是传统的叙述细节,这也正是她对现代主义绘画“有意味的形式”感兴趣的结果。凡妮莎·贝尔是要通过大胆的线条和色彩轮廓,而不是通过传统的细腻逼真的细节来揭示弗吉尼亚·伍尔夫身体的本质。正如她自己所说,她首先是从作品的形式和色彩中感受到情感。在她看来,艺术作品的具象品质并不是太重要,表现形式和鲜艳的色彩才能传达更多的情感,而这正是“有意味的形式”的基本内容。

二、早期肖像作品的特征(1912—1919)

凡妮莎·贝尔于1911年开始了她的后印象派创作阶段。她于1912年为弗吉尼亚·伍尔夫创作了多幅肖像画,其中一幅是弗吉尼亚·伍尔夫坐在橙色扶手椅上,另一幅是弗吉尼亚·伍尔夫坐在躺椅上。她还在1912年至1919年间为自己的朋友们创作了一些肖像。在这些朋友中,大多数是女性。在早期的肖像画中,凡妮莎·贝尔打破了传统的叙事方式,最明显的特征之一是画面中无特征的、消融性的面孔。在她1912年创作的《弗吉尼亚·伍尔夫》中,观众无法看到有关弗吉尼亚·伍尔夫面部的特定信息,这种特殊的表达反而使得这幅肖像画在当时取得了更大的影响力。与细节塑造精确的传统肖像不同,这幅脸庞不清的肖像打破了预期的叙事,唤起了一种不可知的意识,因而极具启发性。当观众看到这些肖像时,他们不会首先注意到画中人是谁,反而会因为明亮的颜色、大胆的线条、模糊不清的面庞而陷入思考,从而体验到一种特殊的审美情感。也就是说,凡妮莎·贝尔创作这幅肖像画不是为了模仿弗吉尼亚·伍尔夫的外貌,而是要创造出一个具有暗示性的人物,传递某种“有意味的形式”。在凡妮莎·贝尔另一幅以弗吉尼亚·伍尔夫为主角的肖像画中,我们更是完全无法看清画中人的面庞,只能通过一些特殊形式的组合来确认被画对象的真实身份。观看凡妮莎·贝尔的作品时,观者需要通过寻找一些与面部有关的情绪线索或寻找画中的场景来感受与思考表象背后潜藏的意义,以此领悟凡妮莎·贝尔的艺术实践。从具象绘画转向探索一种新的表现形式,凡妮莎·贝尔一直在从事的似乎是一场完全的形式主义实验。

按照传统惯例,画家肖像中的女性形象应该是美丽的,甚至是完美的。然而,在凡妮莎·贝尔的女性肖像中,我们无法注意到这些特点,而是看到了无特征的、仿佛正在消逝的、女性化程度较低的面孔,如她在1915年创作的《自画像》中的女子。宽大的身体、粗壮的脖子、扭曲的鼻子、无神的双眼,这些特征在抽象背景的映衬下表现出了强烈的视觉效果。可以说,她绘制这幅作品是在向传统肖像画所惯于表现的女性特质说不。不过,虽然凡妮莎·贝尔肖像画中的女性称不上美,但她本人的美却是众所周知的。只是她从不想把自己的美诉诸笔端,而是使用“简化、高度风格化和类似面具的形式”来展示自己。出于对自身美感的不屑一顾,她在绘制自画像时同样会刻意选择用强烈的色彩和粗放的轮廓来塑造。

除了自画像外,同样体现出巨大形象差异的还有她创作于1915年的《艾里斯·里特》和《圣约翰·哈金森夫人》。在这两幅肖像画中,静静坐在那里的是两个毫无表情的女子。以《艾里斯·里特》这幅画为例,它的尺寸十分之大,画家并没有那么细致地刻画人物的面部,而是大胆地使用色块来描绘人物的身体,画面背景则同样以矩形色块来绘制。实际上,艾里斯·里特是当时的一位诗人和女演员,她美丽、有生气且富于进取。然而在这幅肖像画中,我们只看到一个脸上没有任何表情、目光分散、身躯庞大的女子。

借由凡妮莎·贝尔的大部分肖像画,我们可以发现她是通过形状和颜色而不是叙事细节来捕捉人物情态的。同时,她也具有通过简化的形式唤起观者情感的能力。她的创作实践可谓是肖像绘画的一次激进发展。传统的女性形象特质在凡妮莎·贝尔的笔下荡然无存。

三、凡妮莎·贝尔的矛盾心理

19世纪中叶以来,妇女权利活动家进入了职业领域,获取职业上的平等成为她们为平衡社会性别力量而提出的诉求。在凡妮莎·贝尔生活的时代,妇女的传统社会角色受到了挑战和审视,特别是在妇女的选举权等方面。作为职业女性艺术家,凡妮莎·贝尔对自己所处位置的看法非常复杂,尤其对自己的职业身份产生了一种奇怪的矛盾心理。

从女权主义者的角度来说,初看凡妮莎·贝尔的经历似乎会令人失望。她从未参加过妇女参政论者的相关运动,甚至鄙视女性参与激进的社会活动。然而,以其日常行为作为标准来判断,凡妮莎·贝尔实际上比一些走上街头的女权主义者更为离经叛道。虽然妹妹弗吉尼亚·伍尔夫有着令人尊敬的婚姻,但是凡妮莎·贝尔大部分时间都在平衡着一段教会与社会都不承认的情感关系。这证明她的生活并不是传统的。她对传统社会不信任,认为有些规则剥夺了同阶层妇女在生活中追求个人自由的权利。凡妮莎·贝尔认为,作为女性,对个人自由的需求是绝对的。从这一点来看,她是女权主义者和革命者。

從专业的角度来看,凡妮莎·贝尔在某种程度上对女性画家的职业劣势持有认同态度。她将自己的作品视为“二流”创作,认为与邓肯·格兰特相比,自己的才华不值一提。她在1912年曾给罗杰·弗莱写过一封信,从中能够看出她对自我的贬低:“我整天都在与邓肯进行工作,他的表现要比我好得多,我很沮丧。他的作品是如此快乐和活泼,而我的则比较无趣和愚蠢。我想让你告诉我,我身上是否有任何优势……然后是邓肯的颜色,很久以来,我一直因与他一起工作而沮丧不已。”此外,她在1903年前后与罗杰·弗莱初次会面时形容自己是“可怕、粗俗的生物,是位女性画家”。显然,凡妮莎·贝尔钦佩邓肯·格兰特并认为他是杰出的艺术家,同时缺乏对自身职业与专业性的认同。

从公众和当时批评者的角度来看,他们几乎都认为邓肯·格兰特是一位比凡妮莎·贝尔更好的艺术家。出于性别偏见,凡妮莎·贝尔只是被视为一个模仿者或者为邓肯·格兰特工作的人。在当时,妇女受到忽视和批评的原因是她们的性别,而不是工作中的表现。邓肯·格兰特在那时获得了更为广泛的媒体报道,并于1920年举办了个人展览。然而,比他大六岁的凡妮莎·贝尔却于1922年6月才举行了自己的首次个人展览,显然其作品被展出的几率更低。可以说,邓肯·格兰特多年来一直掩盖着凡妮莎·贝尔的风头。艾伦·克鲁顿-布罗克(Alan Clutton-Brock)在一篇文章中指出,邓肯·格兰特和凡妮莎·贝尔作品之间的主要区别在于凡妮莎·贝尔是二者中不那么雄心勃勃的艺术家。不过从某种程度上来看,这也是她的优势。最起码,她没有模仿其他任何人。理查德·肖恩(Richard Shone)也指出,凡妮莎·贝尔和邓肯·格兰特之间的区别很明显:一方面,凡妮莎·贝尔虽然没有邓肯·格兰特那样的构图想象力,但她在绘画时足够足智多谋,能够为她那些简单的主题赋予一种象征性的力量。另一方面,邓肯·格兰特的创作过于烦琐。通过这批大规模的装饰作品可以看出,他精力旺盛并且常常异想天开,而这一切都是为了尝试更加雄心勃勃的那些方案。凡妮莎·贝尔则完全是一个严肃的人,没有那么焦躁不安,也不太关心自己的主题。摆脱掉性别的偏见之后,他俩的区别便比较明确了。

凡妮莎·贝尔并没有意识到她当时那些实验性作品的价值,而且经常质疑自己的艺术能力。不过她并未气馁,而是选择进行更为激进的探索。我们可以看到这样两幅画,一幅画是邓肯·格兰特在1913年创作的画架旁正在画画的凡妮莎·贝尔,另一幅画是凡妮莎·贝尔创作的正在画画的邓肯·格兰特。在第一幅作品中,邓肯·格兰特描绘的凡妮莎·贝尔坐在画架前,观众只能看到她的背影。邓肯·格兰特在其创作的以凡妮莎·贝尔为主角的肖像画中通常以女性形象而不是以画家的身份来介绍她。显然,他对凡妮莎·贝尔的艺术家身份是轻描淡写、不置可否的。因此,如果没有这一具有指向性的作品名称,观者只会看到一个无名人物,无法得知凡妮莎·贝尔的具体身份。在这类男性艺术家的作品中,被描绘的艺术家通常以手拿画笔、站着画画的身姿出现。也就是说,男性艺术家的身份在画中是能得到明确认可的。他们还认为大多数男性画家都喜欢站立,因而这些姿势通常被男性艺术家所使用,而一些女性画家则经常坐下来画画。因此,邓肯·格兰特在描绘凡妮莎·贝尔时一直坚持的是既定惯例,将她安排在传统的“女性位置”上。除此之外,在邓肯·格兰特其他关于凡妮莎·贝尔的肖像作品中,凡妮莎·贝尔还常常被他描绘为一种闲暇的状态。我们无法在他以凡妮莎·贝尔为主角的肖像画中看到专业画家的图像,这表明邓肯·格兰特很难将凡妮莎·贝尔视为一个艺术家。

在凡妮莎·贝尔创作的《邓肯·格兰特肖像》中,邓肯·格兰特虽然坐在画架旁边,但画架正好在画框的左侧边缘之外,因此观者只能看到一只抬起的手臂。这种奇怪的视角使邓肯·格兰特的半个身子占据了画布一半以上的位置。像她的其他肖像作品一样,这幅画中没有太多的叙事细节,人物形象依然是通过色块简单刻画出来的。在这幅画中,身体面向观众的邓肯·格兰特只露出了侧脸。可见,凡妮莎·贝尔在偶然间打破了以站立姿势表现男权文化和权威的常规。可以说,她确实不是一位模仿者,因为她的艺术更为激进。

不过在大多数时候,凡妮莎·贝尔的创作依然受时代惯例所规约。在《邓肯·格兰特肖像》中,我们显然能够看出这一人物是画家,并且他正在工作。然而,在《艾里斯·里特》《圣约翰·哈金森夫人》《弗吉尼亚·伍尔夫》《躺椅上的弗吉尼亚·伍尔夫》以及凡妮莎·贝尔的自画像中,我们只能看到一个悠闲的、坐着的女人,而看不到任何关于女性职业的视觉参考。实际上,这些画中的女性主角都有着杰出的社会身份,如弗吉尼亚·伍尔夫和圣约翰·哈金森都是作家、艾里斯·里特是诗人、凡妮莎·贝尔本人是画家。不过,凡妮莎·贝尔很少在自画像中表露自己的职业。在凡妮莎·贝尔的男性肖像作品中,人物往往身处工作室,正手拿调色盘和画笔进行创作,如《邓肯·格兰特肖像》和《手拿画笔、调色板的罗杰·弗莱》。可以看出,她的男性肖像画中往往包含了职业层面的视觉参考。

我们应该如何解释这种差异?凡妮莎·贝尔作为女性,无法意识到女性可能具有与男性相同的职业能力吗?她当然能够意识到,否则无法解释她某些时候在个人生活和艺术探索方面所表现出的冒险和激进。这说明,凡妮莎·贝尔的身上折射出一种矛盾化的情绪:在个人生活中,出于对传统社会的不信任,她拒绝了大多数社会习俗,认为这些社会习俗剥夺了同阶层其他妇女的个人自由。在职业生涯中,她进行了彻底与激进的探索和实践。然而,在进行肖像创作时,她却经常忽略女性自身的职业光环并且时常质疑自己的专业能力。这是她身上的矛盾之所在。

四、女性图式变革的推动者

凡妮莎·贝尔受罗杰·弗莱和克莱夫·贝尔的美学理论“有意味的形式”的影响,抛弃了英国维多利亚时代绘画中的传统叙事,转而进行了在当时相对激进和具有实验性的探索。她的早期肖像画因此被打上了“前卫”的烙印,被视为具有实验意义的作品。作为布鲁姆斯伯里学派的成员,凡妮莎·贝尔在实践“有意味的形式”方面取得了成功。她比其他任何人都更加努力地想要在画作中表达“有意味的形式”这一美学理论。在使用后印象派方法的同时,她主要关注形状和颜色的刻画与表现,而不是传统肖像绘画中的代表性内容和传统的叙事细节。想要解释和分析凡妮莎·贝尔的肖像作品,形式主义理论起着关键作用。仅从“有意味的形式”的角度来看,我们都應该更多地关注凡妮莎·贝尔在现代主义流派中的地位。

作为一名女性艺术家,凡妮莎·贝尔本人一直面临着如何在同时代的主要艺术家中寻求定位的问题。显然,她在这方面产生了一种矛盾的心理状态。出于性别偏见,彼时公众和评论家对她的评估是存在争议且不合理的。她从来都不是一位模仿者。她的画作和邓肯·格兰特的画作之间存在着明显的差异,并且从某种程度上来看,我们甚至可以说凡妮莎·贝尔的作品比邓肯·格兰特的作品要更好。不过,无论她缘何质疑自己以及如何看待艺术,通过她的创作实践,画作中女性的传统社会角色都在悄然中发生着积极而可喜的变化。