新型城镇化建设中失地农民美好生活的影响因素

魏晓辉 刘亚荣 赵延安

摘要:“以人为本”的新型城镇化建设需符合人民对美好生活的期待。通过对241名失地农民生活满意度及其影响因素的调研分析,发现失地农民的生活满意度受到家庭经济收入、社会保障制度、社区基础设施建设和服务状况、社会支持网络、乡土情结及身份认同的影响,而身份认同在家庭经济收入和乡土情结对生活满意度的影响中发挥了积极的中介效应。市民身份认同在一定程度上可以弥补和缓解因经济收入低、乡土情结浓厚对生活满意度的消极影响。建议城镇化建设中应注重提供经济、社会和文化等方面的保障,并从心理层面推进失地农民的市民身份认同。

关键词:失地农民;美好生活;身份认同;城镇化建设

中图分类号:C916;TU982.29 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2022)04-0072-12

引言 不断实现人民对美好生活的向往是中国共产党的奋斗目标。进入新时代之后,我国社会主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。现阶段,城乡发展不平衡是最突出的不平衡,农业农村发展的不充分是最突出的不充分。城镇化建设是消弭城乡发展不平衡、完善农业农村发展,进而实现全体人民美好生活的必由之路。改革开放以来,我国不断加快和扩大城镇化建设的速度和规模。截至2021年,我国常住人口城镇化率达到63.89%[1]。随着城市的快速扩张,产生了规模庞大的失地农民[2]。失地农民在全国人口中占据举足轻重的位置,实现失地农民的美好生活是实现全体人民美好生活的必要条件。撤村并居后,“上楼”生活是否符合失地农民对美好生活的期待?失地农民对美好生活的感知又受到哪些因素的影响?这些都是“以人为本”的新型城镇化建设必须回答的问题。

“以人为本”的新型城镇化建设除了要关注物质形态、社会保障和政策制度,还要关注作为新型城镇化建设主体和客体的“人”的主观感受和需求。从美好生活的视角来看,一切物质形态、社会保障和政策制度的制定也需建立在尊重和引导人的主观感受和需求之上。与其他农业转移人口相比,失地农民是因国家发展被动进入城镇化、被迫进行市民化,多数人在经济、劳动技能上准备不足,对城市文化缺乏足够的了解,因而他们对进入城市生活在经济收入、社会保障和文化需求等方面存在一定的特殊性。市民化是城镇化建设的核心和关键,但是由于城乡在经济、政治、文化等方面的差异,二元户籍制度和居住地原市民的刻板印象等,在城镇化建设中农业转移人口普遍存在“我究竟是农民还是市民”的身份认同障碍。身份认同的困境阻碍了失地农民城市融入的进程,削弱了失地农民对城市的归属感以及生活的获得感和幸福感。由此,失地农民对现实生活美好程度的感知和评价受到经济、社会、文化和身份认同等多元因素的共同影响。本文探究新型城镇化建设中“上楼”生活在多大程度上符合失地农民对美好生活的期待,同时经济、社会、文化和身份认同等因素又是如何发挥影响作用。

一、文献回顾

与其他群体相比,失地农民对美好生活的追求有共同性也有特殊性。共同性是都包含物质生活和精神生活,特殊性体现在对物质生活和精神生活需求的层次和价值取向不同。在物质生活方面,失地农民自身教育水平较低,缺少就业技能,对经济收入的要求相对较低。如失地农民面临的是持续发展不充分与稳定工作需要的矛盾、共享发展成果不充分与满意收入需要的矛盾[3]。在精神生活方面,以乡土文化为特征的农村生活与以现代文明为特征的城市生活存在价值观念、生活习惯和风俗习惯等方面的冲突与对立。失地农民既渴望融入城市,但又无法融入;离开了农村,却对农村充满眷恋。如50%的失地农民没有参加过任何形式的城镇文化活动[4];失地农民的日常交往对象中,城里人、同事只占10.94%,而亲戚、朋友和以前村上熟人占比却高达89.06%[5]。幸福感是美好生活的一种表现形式。工作岗位的非正规、不稳定和社会保障有限、不平等,致使农业转移人口缺少安全感,幸福感的根基不牢[6]。

社会认同理论认为群体赋予个体的身份对个体具有重要价值和意义,个体期望得到群体认同,获得群体身份[7]。个人身份认同能够有良好的自我表达、社会意义感和自信,因而对幸福感有积极影响[8]。国外学者虽然没有研究失地农民身份认同与幸福感的关系,但是对移民等群体的研究较多。他们认为民族认同与幸福感存在积极关系[9];宗教认同与幸福感存在或积极或消极的关系,关系的效果取决于信仰的宗教类型[10];有明确身份定位的个体生活的意义感更强烈[11]。国内学者对流动人口的身份认同和幸福感之间的关系进行了研究。如户籍制度、城镇居民对农民工的态度等使“农民”成为农民工的标签,阻碍他们融入城市生活,降低了其生活幸福感[12]。城市户籍者的幸福感要显著高于农村流动人口,对于农村流动人口而言,认同自身是市民的幸福感要高于认同自身是农民和认同不明确的群体,认同自身是农民的幸福感要低于认同自身是市民和认同不明确的群体[13]。同化型流动人口的生活满意度高于融合型、分离型和边缘型等[14]。身份认同在一定程度上是实现社会融合的标志,社会融合程度是幸福感的一个重要影响因素。对流动人口而言,社会融合对幸福感产生了积极影响,社会融合程度越深,幸福感越强烈[15]。

已有研究对失地农民美好生活及其影响因素进行了探究,但存在以下不足。一是对美好生活缺少明确的定义,而且多是从城镇化建设的角度出发关注外部客观条件的实现,较少从失地农民自身视角审视他们对城镇化生活的感知和评价。二是对失地农民美好生活影响因素的研究,多是从单一维度考察,如经济和社会交往等,较少从多维度探索影响因素的作用方式及效果。事实上,失地农民对现实生活的感知和评价是在多种因素共同作用下形成的,只考察某一维度容易扩大或是误判因素效應。三是新型城镇化建设中常将身份认同作为市民化的核心,市民化又是新型城镇化建设的关键,然而实际研究中很少有关于身份认同与其他影响因素的关系和作用效果的探索。因此,本文将从失地农民视角出发,多维度考察影响失地农民美好生活的因素。

二、理论框架

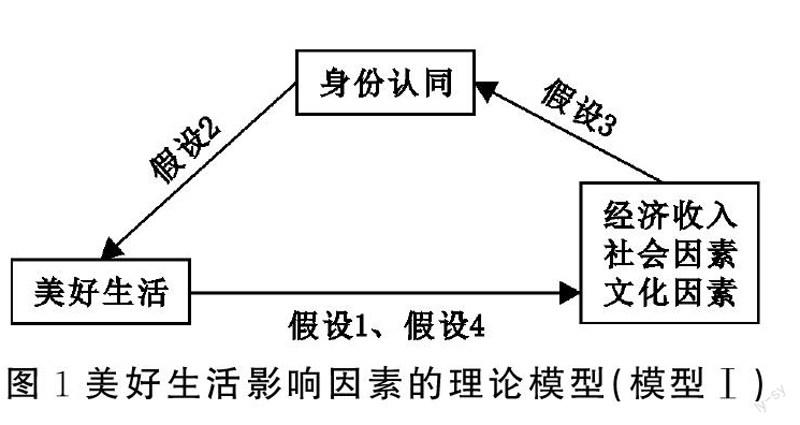

人作为现实的存在物,既有物质需求也有精神需求,物质生活和精神生活是美好生活的基本维度。同时“美好”是一种主观感受,不同的群体对美好生活的需求不同,对现实生活美好程度的感知和评价不同。通过对已有研究的分析,失地农民对“上楼”生活的体验和评价受到经济、社会、文化和身份认同等多种因素的影响,其中,身份认同与经济、社会和文化因素间也存在一定的关系。

首先,美好生活建立在一定的物质条件之上。经济收入是影响美好生活的关键因素。一般而言,经济收入越高,人们的幸福感越高关于经济收入与幸福感间关系的研究中,生活满意度、主观幸福感和快乐常被作为等同的概念。。但实际上经济收入与幸福感间呈现出复杂的关系。著名的伊斯特林悖论引发了世界范围内对幸福感和经济收入关系的研究。伊斯特林发现,在同一个国家,经济收入与幸福感呈现显著的正相关。然而长期来看,国家经济的发展并没有带来国民平均幸福感的提升[16]。临界点理论和相对收入理论试图解释这一现象。经济收入在某一临界点之下时,人均收入的增加能够大幅度地提高幸福感,一旦超过这个临界点,收入的增加并不会提升幸福感[17]。相对收入理论认为幸福感不仅取决于绝对消费,还取决于相对消费,提高每个人的收入并不会提升幸福感,因为与其他人对比时,收入并没有增加[16]。幸福感与收入间关系的复杂多变,一方面因研究数据来自不同国家,文化差异致使人们对幸福和快乐的认识不同。另一方面这些研究采用不同指标衡量幸福,如主观幸福感、生活满意度和快乐等,而这三者本身存在差异。本研究中的家庭经济收入是微观个体层面。另外,农民的经济收入水平普遍较低,多用于满足基本的物质需求,用于自身发展享乐的较少。换句话说,他们的经济收入水平尚未达到收入与幸福感关系变化的临界点。有研究发现,中国居民的需求类型逐渐由物质型向发展享受型升级时由个人的物質财富所带来的幸福回报不断削弱。而在需求转变前,个人财富的增加与幸福感呈现线性关系[18]。因而,在本研究中,失地农民的经济收入与生活满意度之间应是线型正相关关系。此外,失地农民的生活还受社会因素的影响,如社会保障制度、社会基础设施建设和社会支持等。学术界普遍认为户籍制度是阻碍失地农民城市融入的制度性因素。社会保障支出对幸福感有积极影响[19],对农民的幸福感有显著影响[20]。社区环境的宜居性和便捷性,如完善商业布局和基础设施建设、便利的交通等均能显著提升居民的主观幸福感[21]。社会支持对个体的心理健康和生活满意度具有积极作用[22]。社会交往对流动人口的自评生理健康和主观幸福感均有显著的积极影响[23],广泛的社会支持能显著提高流动人口的幸福感[24]。

其次,精神生活是美好生活不可或缺的一部分。土地对农民具有物质和精神双重价值。土地是农民的命根子,种地谋生成为几千年以来农民最普通的谋生办法[25]。在社会流动日益加剧的今天,土地给农民带来的经济效益日渐被进城务工取代,相对稳定的是土地赋予农民的乡土气息,也就是围绕土地生活而形成的生活方式、风俗习惯和价值观念。研究发现耕地不仅保障了农民的基本生活需求,更承载了农民对土地的情结,失地农民的生活满意度普遍不高[26]。对农村流动人口来说,乡土文化情结阻碍了其城市社会适应过程,导致社会孤立和封闭感[27]。因而,乡土文化是影响美好生活的重要因素。由此建立假设1。

假设1:经济因素、社会因素和文化因素影响失地农民对美好生活的感知。

假设1.1:经济收入越高,失地农民对生活的评价越高,越接近美好生活。

假设1.2:社会保障性制度等(代表社会因素)越完善,失地农民对生活的评价越高,越接近美好生活。

假设1.3:对乡土文化越留恋,失地农民对生活的评价越低,离美好生活越远。

失地农民从农村进入城市后,面临身份认同的困境。身份认同的困境严重制约了失地农民的社会融入进程,降低其对城市的归属感以及生活的获得感和幸福感。由此建立假设2。

假设2:失地农民的身份认同影响失地农民对美好生活的感知。失地农民对市民身份的认同度越高,对生活的评价越高,越接近美好生活;相反,失地农民对农民身份的认同度越高,对生活的评价越低,离美好生活越远。

身份认同受到多种因素的影响,客观主义取向认为身份认同的形成是受外界环境因素的影响,如经济条件、社会保障制度、管理体制等。建构主义取向强调身份认同倾向于基于客观环境基础上主观内在心理的影响,主要是文化因素,如相对剥夺、社会记忆、乡土情结等。此外,社会交往的范围、频率等对个体形成身份认同具有重要影响。有研究表明,认同自己新社区居民身份的“上楼”农民已经将交往对象扩大到村庄之外,认同自己是原村民的人际交往对象还是原村人[28]。基于两者的双重取向的理论认为身份认同是客观环境与主观建构相互作用的结果,两者缺一不可。本研究认为失地农民的身份认同既受到外界客观环境的制约,也是主观建构的结果。因而,影响美好生活的经济、社会和文化等因素也同样影响失地农民的身份认同。由此建立假设3。

假设3:经济因素、社会因素和文化因素影响失地农民的身份认同。

假设3.1:经济收入越高,失地农民的市民身份认同度越高。

假设3.2:社会保障制度等(代表社会因素)越完善,失地农民的市民身份认同度越高。

假设3.3:对乡土文化越留恋,失地农民越认同自身的农民身份。身份认同作为个体心理层面对所属群体的感知和判断,在对幸福感或生活满意度的影响中常是一个重要的中介变量。泰弗尔的研究发现个体为了获得群体身份,甚至能够接受一定的经济损失。刘霞等人对流动儿童的研究发现群体情感认同和群体地位感在歧视知觉对幸福感的影响中发挥中介作用[29]。由此,个体积极的身份认同能够在一定程度上缓解因经济、社会、文化等方面不足而产生的不满。同样,个体消极的身份认同可能会削弱良好的经济、社会、文化等条件带来的满足感。由此建立假设4。

假设4:经济因素、社会因素和文化因素在影响失地农民对美好生活感知中,身份认同发挥了中介作用。

假设4.1:身份认同在经济收入影响失地农民美好生活的感知中发挥了中介作用。

假设4.2:身份认同在社会因素影响失地农民美好生活的感知中发挥了中介作用。

假设4.3:身份认同在乡土文化影响失地农民美好生活的感知中发挥了中介作用。依据上述假设,建立美好生活影响因素的理论模型,见图1。

三、数据来源与测量指标

(一)数据来源

本文使用的调查数据来自课题组2021年3月至7月在陕西杨凌对失地农民的调研。课题组依据拆迁安置小区建立的时间、规模和类型(就地/异地城镇化)等指标,选取杨凌L街道办事处和R乡下辖的四个有代表性的社区发放问卷。共发放问卷250份,回收有效问卷241份,有效率为96.4%,但在各统计指标上都有缺失值。采用SPSS 22.0软件进行统计分析,样本的基本特征见表1。

(二)测量指标和结构效度

1.美好生活。美好生活是人们对现实生活满足主体需要的一种主观体验和积极评价。一方面,当现实生活满足主体需要时,主体就会产生满足感、幸福感和获得感。满足感、幸福感和获得感是美好生活的具体体现。满足主体需求的程度不同,满足感、幸福感和获得感的程度就不同,同时生活的美好程度也不同。另一方面,习近平总书记指出,以人的城镇化为核心,更加注重提升人民群众获得感和幸福感。人们的获得感和幸福感是以人为本城镇化建设的目标,也是通过城镇化建设实现农业转移人口美好生活的体现。人民的生活是否美好需要审视人民在生活中是否有获得感和幸福感。因而,满足感、幸福感和获得感可以作为美好生活的指标。有研究认为获得感是衡量生活满意度的重要指标[30],关于获得感的概念结构和测量指标的研究相对较少,衡量生活满意度、幸福感的指标相对成熟,主要有生活滿意度和主观幸福感。社会学家坎贝尔首次提出生活满意度概念,是指人们依据自身标准评价生活质量的满意程度[31]。生活满意度体现了人们对自身生活状况的态度,强调认知和评价维度。迪安纳认为主观幸福感包括生活满意度和积极情绪体验、消极情绪体验[32]。主观幸福感包含了主体情绪体验,情绪易受个体因素的影响,如生活事件、人格特征和认知风格等,这些微观层面的因素与新型城镇化建设的关系并不紧密。综合来看,生活满意度比主观幸福感更为稳定,较少受个人人格特征、偶发事件等的影响,因此本研究选取生活满意度作为衡量美好生活的指标。

生活满意度既可视为对生活整体的综合判断,也可具体测量生活特定领域的满意度,即“领域生活满意度”。本研究中的生活满意度既包括整体生活满意度,也包括对失地农民而言非常重要的生活适应程度和失地前生活相比的满意度两项指标,这三个指标共同作为失地农民生活满意度的指标体系。采用里克特5点评分,从1至5是从不积极到积极:如“非常不满意”“不太满意”“一般”“比较满意”“非常满意”;或“非常不适应”“不太适应”“一般”“比较适应”“非常适应”;或“非常不好”“不太好”“一般”“比较好”“非常好”。分别询问对社区生活的满意度、社区生活的适应度及目前生活质量较失地前如何?对这3个指标用主成分分析法提取公因子,共抽取出1个因子,特征值为1.83,方差的解释率达到60.86%,KMO=0.66,Bartlett球形检验结果显示χ2=108.93,df=3,p<0.001,生活满意度的结构效度良好。

2.身份认同。身份是个体在社会中所处地位或资格,如职业身份、民族身份、政治身份、制度身份等,通常是类别变量,如农民、市民等。身份认同也常被视为分类变量。多数学者将失地农民的身份认同划分为二元对立的类型,如农民和市民[33]。也有学者划分为四种不同类型,如融合型、同化型、分离型和边缘型[14]。然而,“认同”是主体的感受和态度,随着主客观条件的变化而逐渐减弱或增强,这个过程是连续、动态的。正如马克思所说:“人们的意识,随着人们的生活条件、人们的社会关系、人们的社会存在的改变而改变”[34]。身份认同是个体对自我身份的确认和对所归属群体的认知。具体到失地农民,他们对自我身份的感知并非是从农民身份突变为市民身份,而是随着主客观因素的改变,对旧有身份的认同度不断下降,对新建构的身份认同度逐步提升,最终实现质变的过程。因此,本研究将身份认同视为从农民到市民身份认同的连续变量。在调研中询问您认为“您像市民还是更像农民?”选项中:1=农民,2=比较像农民,3=既像农民又像市民,4=比较像市民,5=市民。

3.经济收入。我国家庭观念浓厚,常以家庭作为生产单位,家庭经济收入影响着每个家庭成员的生活质量。此外,本研究涉及未成年和老年人,他们没有依靠自身获取经济收入的能力,其生活水平直接受到家庭整体经济收入的影响。因而,家庭经济收入更适宜作为衡量经济收入的指标。从1到5分别代表“5千元及以下”“5千元至1万元(包括1万元)”“1万元至5万元(包括5万元)”“5万元至10万元(包括10万元)”“10万元以上”。

4.社会因素。在前述关于失地农民美好生活与社会因素的关系论证中,社会因素主要涉及户籍制度、社会保障制度、社区基础设施建设、社区物业服务水平、社区基层工作和社会交往等。由于调研地取消了城乡二元户籍制度,将剩余因素概括成3个方面:社会保障制度;社区基础设施和服务;社会支持网络。社会支持网络中,“失地农民的交往对象”这一题目是分类变量,不参与结构效度的检验。对其他8个题目用主成分分析法检验结构效度,结果抽取出3个因子,特征值为1.19,方差的解释率达到68.31%,KMO=0.67,Bartlett球形检验结果显示χ2=152.96,df=45,p<0.001。社会因素维度的指标构建符合预期且结构效度良好。

社会保障制度共2个指标,采用里克特5点评分,从1到5分别是“非常不满意”“不太满意”“一般”“比较满意”“非常满意”。具体包括对医疗保险的满意度和对养老补贴/保险的满意度。部分60岁以上老人对养老补贴的满意度进行了评价,多数被试没有作答,缺失值较多。因此,社会保障制度主要考察失地农民对医疗保险制度的满意度。

社区基础设施和服务共7个指标,采用里克特5点评分,从1至5是从不积极到积极,如“非常不健全”“不太健全”“一般”“比较健全”“非常健全”或是“非常不满意”“不太满意”“一般”“比较满意”“非常满意”等。指标包括社区内部的公共设施是否健全、公交站便利程度、超市便利程度、就医便利程度、社区物业服务是否满意、社区基层干部的工作是否满意、社区活动的满意度。用主成分分析法检验结构效度,结果抽取出2个因子,方差的解释率为62%,其中“社区活动满意度”这一指标的因子载荷较低。删除这一指标后,用主成分分析检验,6个指标的因子载荷都在0.65以上,抽取1个因子解释的方差为52%,特征值为3.07,KMO=0.78,Bartlett球形检验结果显示χ2=472.75,df=15,p<0.001。因此,将“社区活动的满意度”删除,最终确定社区基础设施和服务部分共6个指标。

社会支持网络共2个指标。失地农民的交往对象:1=失地前的邻居;2=社区邻居;3=自己的亲戚;4=同事;5=其他。结果发现,59.4%的失地农民交往对象是社区邻居,32.8%的失地农民交往对象是失地前的邻居,与亲戚、同事来往较少。目前邻里关系如何采用里克特5点评分,从1到5分别是“非常不熟悉”“不太熟悉”“一般”“比较熟悉”“非常熟悉”。

5.文化因素。文化涉及范围及其广泛,在一项研究中不可能穷尽,本研究仅择乡土情结来考察。土地是农村乡土文化的根源,农民的生活方式、风俗习惯和价值观念在与土地的交往中逐步形成、沉淀。当生活空间和生产方式由农村、农业转向城镇和非农生产时,城乡间的文化冲突集中体现为乡土性与现代性的差异,这源于围绕“土地”开展的生活和生产方式的消失。因而,乡土情结的指标主要围绕土地确立,具体表现为对农村生活、农业生产以及土地的眷恋。采用里克特5点评分,具体指标包括:(1)是否怀念农村生活。从1到5分别是“不怀念”“不太怀念”“一般”“比较怀念”“非常怀念”。(2)是否愿意和土地打交道。从1到5分别是“非常不愿意”“不太愿意”“一般”“比较愿意”“非常愿意”。(3)是否接受土地被征收。从1到5分别是“能接受”“比较能接受”“一般”“不太能接受”“不能接受”。用主成分分析法对社会因素的结构效度进行检验,结果抽取出3个因子,特征值为1.87,方差的解释率达到62.17%,KMO=0.65,Bartlett球形检验结果显示χ2=108.38,df=3,p<0.001。乡土情结的结构效度良好。

问卷的整体信度系数α为0.80,各部分的信度系数在0.68至0.80之间说明问卷的信度较好,能够较好地反映问卷的测量内容(见表2)。

(三)模型验证方法

美好生活影响因素的理论模型(模型Ⅰ)中因变量为生活满意度,中介变量为身份认同,自变量为家庭经济收入、社会因素和乡土情结。其中生活满意度、社会因素、乡土情结用3个及以上指标估计,家庭经济收入、身份认同用1个指标估计。对美好生活影响因素理论模型的验证用MPLUS 11.0,所有指标都是1~5的连续变量,数据的分布形态并未做分析,且涉及条目较多,因此采用稳健估计法(MLR),缺失值用全息极大似然估计(ML),模型估计使用的是观测变量的均数和协方差结构(MACS)。

四、数据分析与研究发现

(一) 失地农民的生活满意度及其影响因素

对失地农民的生活满意度、身份认同、家庭经济收入、社会保障制度、社区基础设施和服务、社会支持网络和乡土情结等7项指标进行描述性统计分析,显示了失地农民生活满意度及其影响因素的基本情况(见表3)。

1.失地农民对“上楼”生活的整体满意度不高。失地农民对社区生活满意度的平均数为3.53,介于不太满意和一般之间。14%的失地农民对社区生活不太满意。在社区生活适应度上,65%的失地农民比较适应社区生活,29%的失地农民适应程度一般,5.5%的失地农民不适应社区生活。与失地前生活质量相比,56.7%的失地农民认为社区生活比之前的生活更好,有37.9%失地农民认为失地前后生活质量变化不大,有5.5%的失地农民认为失地后生活质量有所下降。通过调研发现,失地农民进入社区生活后,虽然绝大多数失地农民能适应社区生活,但對社区生活的质量评价不高,对社区生活满意度不高。

2.失地农民倾向认同农民身份,存在较为严重的身份认知失调。失地农民倾向认同自己是农民,身份认同的平均数为1.75,介于“农民”和“比较像农民”之间。从占比来看,69.1%的失地农民认为自己是农民,8.2%的失地农民认为自己比较像农民,10.7%的失地农民认为自己既像市民又像农民,3%的失地农民认为自己比较像市民,仅有9%的失地农民认为自己是市民,近91%的失地农民存在身份认同障碍,他们坚定地认为自己是农民,或是在农民和市民身份间徘徊。据了解,几年前调研地取消了城乡二元户籍制度,全体居民享受政府提供的同等的社会医疗和社会保障制度,但是城乡一体化的社会保障体系并没推进失地农民对市民身份的认同,因而,身份认同虽是外界环境和主观建构相互影响的结果,但更受主体内部心理过程的影响。

对农民和市民身份的情感上,76.1%的失地农民期望自己的后代是市民,对农民身份表现出较为强烈的厌恶、否定和逃离。城乡长期二元格局的发展模式,让失地农民对市民身份有天然的好感。访谈中有失地农民谈到“农民干活又累又脏,收入低,不像城里人可以进企业、公司上班,工资高工作体面。”多数失地农民既认为自己是农民但同时又厌恶农民身份,对农民身份在认知和情感上的矛盾,加剧了对自身身份的认知失调,从而导致不同程度的不适感和紧张感。失调的程度越高,不适感和紧张感越强烈心理学家费斯廷格提出的认知失调理论,意为当个体经历两种或多种彼此间矛盾的心理过程(观念、情感、行为或信念)时,就会产生认知失调。认知失调不利于个体的心理健康。个体会做出某种改变以减轻不适感和紧张感。。从理论上来讲,身份认知失调会促使失地农民的身份定位偏向两极化,即认同市民身份或农民身份。然而实际上,迁入城市多年后绝大多数失地农民依然停留在身份认同的模糊地带。可能因为这种认知失调是由强大的社会力量而非自身造成,导致他们转变身份认同的内部动机不强烈。城乡差距造成的相对剥夺感和身份失调形成的不适感,在宏观和微观层面左右着失地农民的生活幸福感和满意度。

3.失地农民经济收入普遍较低,失地前后经济收入差别不大。失地农民的经济收入普遍偏低,且失地后的收入水平要低于失地前的收入水平。50%以上的失地农民的家庭收入在1~5万元以下和5千元以下。80%以上的失地农民收入在5万元以下。2021年上半年国家城镇居民人均可支配收入24 125元[18],失地农民的经济收入与城镇居民平均收入水平有较大差距。在调研中发现,4.5%的失地农民表示失地后的收入要低于失地前的收入,59%的失地农民认为失地前后收入没有太大变化。分析失地农民的收入来源后发现,失地前农民的主要收入依靠耕地和打工,失地后主要依靠打工和政府补贴。政府补贴包括一次性支付的拆迁补偿款和征地补助,一次性支付的拆迁补偿款数额较大,然而失地农民3年左右就会全部花完。55.6%的失地农民将补偿款用于房屋装修,21%的失地农民用于日常开销,22%的失地农民用于子女教育等,极少的失地农民用来储蓄或是投资。从农村到社区,失地农民尚未适应自身身份的转变,普遍缺乏掌控较多财产的经验和能力,对拆迁补偿款缺乏科学分配、合理利用的规划。

4.失地农民对社区内部公共设施和物业服务满意度较低,社交支持网络单一。在社会因素中,失地农民对公交站、超市和就医条件等满意度最高。最不满意的有社区内部公共设施、社区物业服务水平和社区基层的治理工作见表4。首先,失地农民对社区内部公共设施最不满意,娱乐休闲、健身活动等设施老旧、损坏较多,售后维修服务不到位。其次是社区物业服务水平。物业服务积极性不高,居民申请房屋、管道维修等手续繁琐。最后是社区基层的治理工作。由于社区基层干部待遇普遍在2 000元左右,多数基层干部都以自身产业为重,工作积极性不高。另外,社区缺乏必要的经费和制度保障开展活动,社区文化建设举步维艰。此外,也可能是在拆迁安置中,村民对政府的要求逐步提高,对社区基层治理的水平和效果有较高期待[29]。在拆迁安置中,从土地征收、房屋拆迁、小区安置到社区环境和治安的维护等公共事务,政府几乎包揽了所有事务,无形中给居民树立了全能形象。居民参与社区自治的意愿和能力下降,在基层治理事务中形成对政府的全面依赖。

在社会支持网络中,失地农民的社会支持网络较为单一。社区邻居是其主要的交往对象,其次是失地前的邻居,亲戚仅占9.7%,同事和其他人员的占比极少。失地农民的社交范围较窄,以社区和村里的邻居为主,与城镇其他社区成员或同事等人员的关系并不密切。迁入城市后他们依然保持着农村的社交方式和社交习惯。然而,这种社交方式不足以应对生活环境的变化。在调研中,不少居民将房屋租住给流动人口,因而无论是单独安置还是多村合并安置,都在不同程度上打破了原有村庄的边界。与一个由血缘和地缘关系结成的熟人社会不同,安置社区是一个“半熟人”社会,村庄原有的稳定结构和内部秩序被打破,居民默会的价值观念处于动荡中。与社区邻居的紧密纽带为他们共同抵御精神世界的不安提供了支撑,然而在城镇化的浪潮中,这种微弱的社会支持随时会分崩离析,使得失地农民在重建精神世界中缺乏必要的榜样和支持。在经济利益的驱动下,失地农民的价值观念容易趋向单一的世俗化和功利化,缺少对社会普遍规则和秩序的敬畏。

5.失地农民普遍有强烈的乡土情结。乡土情结的平均数为3.74,标准差为0.87。61.7%的失地农民比较怀念农村生活,19.1%的失地农民不太怀念农村生活。34.6%的失地农民愿意继续和土地打交道,34.2%的失地农民不愿意和土地继续打交道。与怀念农村生活的失地农民占比相比,愿意和土地打交道的失地农民要少近30%,这可能是因为对绝大多数失地农民而言,农村的生活方式、生活习惯和环境等是失地农民对农村生活的共同记忆,从事农业生产劳动是农村生活的一部分,但并非是不可缺少的。随着城镇化建设的推进,从事农业生产已经不再是农民获得收入的唯一方式,多数农民在拥有土地的同时进城从事第二、三产业的生产劳动。因此,对于失地农民而言,不再从事农业生产并非是最难以接受的,“失去土地”可能也并非这一群体最典型、鲜明的特征,但是依附土地形成的生活方式、价值观念和生活环境等的变化影响着失地农民的生活滿意度。

(二)失地农民美好生活的影响因素模型

美好生活的影响因素模型的验证结果如图2所示。从表5可以看出模型II的拟合指标十分理想,说明该理论模型具有较高的适用性,能够较好地解释经济收入、社会因素、文化因素和身份认同对失地农民生活满意度的影响方式和作用效果。结合图2、表5、表6可以得出如下结论:

1. 家庭经济收入对失地农民的市民身份认同发挥积极的作用,乡土情结则相反。家庭经济收入对失地农民的市民身份认同发挥着显著的积极作用(β=0.61,p<0.01)。家庭经济收入越高,失地农民越认同市民身份;相反,家庭经济收入越低,失地农民越认同农民身份。假设3.1得到验证。乡土情结对失地农民的身份认同有着显著的消极作用(γ=-0.45,p<0.001)。乡土情结越浓厚,失地农民越不认同市民身份,越认同农民身份。假设3.3得到验证。与假设3.2相反,本研究发现社会因素对失地农民的身份认同没有显著影响(γ=0.04,p=0.80)。这可能是一方面调研地社区的交通、超市和就医等比较便利,这些内容在社会因素中有着重要作用。另一方面可能是调研地取消城乡二元结构户籍制度,统一为居民,享受相同的社会保障和医疗保险等制度等。因此社会因素整体上不影响失地农民的身份认同。另外,社会因素包括了社会保障制度、社区公共设施和服务、社会支持网络3个变量的指标,社会因素整体上没有影响失地农民的身份认同,并不代表其中某个单一变量或指标不影响身份认同。

2.身份认同对失地农民的生活满意度发挥了显著积极的作用。身份认同能够显著的提高失地农民的生活满意度(β=0.26,p<0.05)。失地农民越认同市民身份,生活满意度越高;相反,失地农民越认同农民身份,生活满意度越低。失地农民在心理上认为自己是市民,对城市有心理上的归属感是在城市中获得社会融合的重要表现,也是他们在社会生活方式和心理上实现城市本土化的必要条件。由此,假设2得到验证。

3.失地农民的生活满意度受社会因素、乡土情结和家庭经济收入的影响。社会因素对生活满意度有着积极的显著影响(γ=0.75,p<0.001),与身份认同、乡土情结和家庭经济收入相比,社会因素对生活满意度的影响最大。假设1.2得到验证。其中,公交站、超市和就医条件等因素在社会因素中占有重要地位,3个指标的因子载荷最高。

乡土情结对生活满意度有着显著的消极作用(γ=-0.2,p<0.05),乡土情结越浓厚,失地农民的生活满意度越低;相反,乡土情结越淡薄,生活满意度越高。假设1.3得到验证。

对于失地农民而言,家庭经济收入与生活满意度存在线性正相关关系(β=0.16,p<0.01),家庭经济收入越高,失地农民的生活满意度越高。假设1.1得到验证。土地被征收后,农民按照当地的征地补偿制度得到一定的经济补偿,但从土地直接获得的生活便利和基本保障,如粮食、蔬菜等日常生活资料的获得,转为全部依赖工作收入和政府补贴。由于社会经济环境中诸多不稳定因素,由依附土地生活形成的安全感、安定感被剥夺。为抵御不确定环境下的生活风险,失地农民期待更稳定的工作和更高的经济收入。失地农民的经济收入主要用于满足基本生活,而非享乐或自我发展,经济收入与幸福感间的关系还没有到达线性关系的“拐点”。

4.身份认同在家庭经济收入对失地农民生活满意度的影响中发挥了积极显著的中介作用。经济收入除直接影响生活满意度外,还会经由身份认同间接地影响失地农民的生活满意度。依据图2和表6所示,身份认同在家庭经济收入对失地农民生活满意度的影响中,直接效应为0.16,中介效应为0.16,总效应为0.32,中介效应占总效应的50%。即经济收入对失地农民生活满意度的影响,一半是通过失地农民对自身身份的认知发挥作用。失地农民对市民的身份认同在一定程度上可以弥补经济收入低带来的生活不满。相反,失地农民对农民身份认同在一定程度上会降低高经济收入带来的生活满足感。假设4.1得到验证。首先,从社会融合视角来看,身份认同是社会融合的标志,有利于提高人们的幸福感。经济收入相同时,认同市民身份的失地农民更能适应和享受城市生活,在城市生活中的满足感和获得感更强。相反,认同农民身份的失地农民,在城市生活中易感到不适和不满,在一定程度上削弱了生活满意度。其次,从身份效应来看,失地农民认为市民身份优于农民身份。相同的经济收入下,当失地农民认同市民身份时,会产生优越感和幸福感,这在一定程度提升了生活的满意度。最后,从身份的认知失调来看,当失地农民认同市民身份时,身份认知和身份情感相一致,且身份情感是积极的,相较陷入身份认同困境的失地农民而言,他们没有认知失调带来的不适和不满,生活满意度相对较高。

5.身份认同在文化因素对失地农民生活满意度的影响中发挥了消极显著的中介作用。在乡土情结对失地农民生活满意度的影响中,身份认同发挥了显著的消极作用。依据图2和表6所示,身份认同在文化因素对失地农民生活满意度的影响中,直接效应为-0.2,中介效应为-0.12,总效应为-0.32,中介效应占总效应的37.5%。乡土情结对生活满意度的影响,37.5%受到失地农民对自身身份认知的影響,失地农民对市民的身份认同在一定程度上减少浓厚的乡土情结造成的生活不满,失地农民对农民身份认同在一定程度上强化浓厚的乡土情结造成的生活不满。与在经济收入和生活满意度间关系的分析一样,身份认同的中介效应也可以从三个方面剖析。首先,从社会融合视角来看,当失地农民认同市民身份时,农村生活和乡土记忆仅是过往的生活经验或美好回忆,个体已经适应和融入城市生活中,不会因为城市生活与农村生活的不同而产生不满。当失地农民认同农民身份时,乡土情结成为确认自身所属群体的证据,也成为评价现实生活的“理想标准”。其次,从身份情感来看,市民身份带来的积极身份价值会削弱乡土情结对现实生活的影响。失地农民认为当市民总比当农民好,即便对乡土有着深深的眷恋,市民身份形成的现实的经济和情感价值,会让失地农民更加认可当下的生活。最后,从身份的认知失调来看,市民身份认同中认知和情感的一致性,不会形成消极的情绪体验,这在一定程度上弱化了乡土情结对现实生活的消极影响。

五、新型城镇化建设政策启示与建议

“以人为本”的新型城镇化必然尊重和满足人的需求,符合人民对美好生活的期待。实现失地农民对美好生活的期待,除了要注重提高经济收入、完善社会保障制度、提高社区内部基础设施建设和服务、强化社会支持网络、化解乡土情结外,也需要着力推动失地农民的市民身份认同。

1.多种形式推进失地农民市民身份认同。市民身份的形成除受经济收入、乡土情结的影响外,主要是失地农民主观构建的结果。首先,对社区居民开展公民素养的宣传教育。其次,鼓励失地农民参与社区活动。社区定期举办娱乐活动、知识讲座等,失地农民在活动中扩大社交范围、接触新知识,逐步形成对社区的归属感和认同感,推动居民对市民身份的认同。最后,支持和引导社区居民组织活动,激发社区居民的主动性和创造力,通过自发组织活动培养失地农民的主人翁精神和意识。

2.多措并举提高失地农民的经济收入。首先政府应该分批次对即将进入城镇生活的农民开展职业技能培训,让他们在土地征收前就能获得离开土地从事其他生产劳动的能力。其次,政府及社区应该及时发布招聘信息,提高失地农民的就业率和就业质量。最后,应该引导失地农民合理使用、科学打理拆迁补偿款。政府要采取多种措施,一方面举办投资理财方面的讲座宣传,引导失地农民树立理性消费观念,科学规划拆迁补偿款。另一方面,政府可以结合地方实际情况,采取货币安置、住房安置、招工安置等多种安置方法。同时,还可以推行税费减免等政策,为失地农民提供宽松的投资创业环境。

3.构建“共建、共治、共享”的社区治理体系。首先,激发社区基层干部工作积极性。一方面要改善社区基层干部待遇;另一方面,加强对社区基层干部的选拔和考核。在干部选拔时让“能人”和“贤人”搭班,带动社区成员发展产业。其次,引导失地农民参与社区治理。农村生活使得失地农民具备丰富的自治经验和良好的自治能力,可以探索多种方式和手段激发农民自治的积极性。最后,健全和规范物业服务,加强对社区物业服务质量的考核和监督,让失地农民享有与城市居民同等的物业服务质量。

4.引导失地农民建立丰富的社会支持网络。首先要为失地农民扩大社会交往提供物质条件。一方面,增大安置小区的公共活动空间。多数安置小区的人口密度大,公共活动空间小,降低了人们走出家门进行户外交流的意愿。应增大小区绿化和活动广场的面积,为失地农民休闲娱乐提供较为宽松的环境;另一方面,加强对基础设施的维护和修理。小区的基础设施是居民日常活动的一部分,基础设施的损坏在一定程度还造成了空间资源的浪费;对社区内部公共设施的设置应尊重失地农民的习惯和意愿。其次,还需要为失地农民扩大社会交往搭建平台,比如组织比赛活动,组建秧歌队、老年协会等,通过这些活动扩大失地农民的交往范围。

5.为失地农民留住美好的乡土情结。新型城镇化建设以满足失地农民对美好生活的期待为目标,既包含了对“非农”生活的期待和憧憬,也保留了“农村”生活的美好记忆。在走向集约化、规模化的新型城镇化建设中需要保留农村好的一面,如自然景观、房屋建筑和文化等,同时应凸显农村特色,让失地农民在社区生活中“望得见山、看得见水、记得住乡愁”。

参考文献:

[1]李晓超.善始善终善作善成做好人口普查数据分析开发和成果共享[J].中国统计,2021(05):1.

[2]崔红志.城镇化进程中失地农民的生计状况、成因与对策[J].中州学刊,2019(02):32-37.

[3]江维国,李立清.被征地农民发展不充分与美好生活需要矛盾研究[J].兰州学刊,2019(05):176-183.

[4]何艳冰,黄晓军,杨新军.快速城市化背景下城市边缘区失地农民适应性研究——以西安市为例[J].地理研究,2017,36(02):226-240.

[5]严蓓蓓.人的城镇化与失地农民城市适应性障碍之消除——以南京市江宁区为例[J].人民论坛,2013(26):140-142.

[6]许伟.我国农业转移人口市民化的文化融入困境与消解——美国移民融入的文化建设借鉴[J].现代经济探讨,2016(06):80-83.

[7]TAJEL H.Differentiation Between Socialgroups:Studies in the Social Psychology of Inter-group Relations[M].London:Academic Press,1978:3.

[8]CHRISTIANSEN C.Identity,Personal Projects and Happiness:Selfconstruction in Everyday Action[J].Journal of Occupational Science,2000,7(03):98-107.

[9]HA S E,JANG S J.National Identity,National Pride,and Happiness:The Case of South Korea[J].Social Indicators Research,2015,121(02):471-482.

[10]LU J,GAO Q.Faith and Happiness in China:Roles of Religious Identity,Beliefs,and Practice[J].Social Indicators Research,2017,132(01):273-290.

[11]BAUMEISTER R F,VOHS K D,AAKER J L,et al.Some Key Differences Between A Happy Life and A Meaningful Life[J].The Journal of Positive Psychology,2013,8(06):505-516.

[12]房俊東,傅梅芳.新生代农民工的幸福感研究——基于6 000余份新生代农民工调查问卷的数据分析[J].广东农业科学,2012,39(05):184-187.

[13]姜兆萍.身份认同对农村流动人口幸福感的影响[J].黑龙江社会科学,2016(02):109-115.

[14]李志刚,梁奇,林赛南.转型期中国大城市流动人口的身份认同、特征与机制[J].地理科学,2020,40(01):40-49.

[15]季永宝,高敬云,杨俊.流动人口的社会融合程度对其幸福感的影响——以山东省为例[J].城市问题,2016,(07):95-103.

[16]EASTERLIN R A.Does Economic Growth Improve the Human Lot?Some Empirical Evidence[M]//PAUL A DAVID,MELVIN W R.Nations and House Holds in Economic Growth.New York:Academic Press,1974:10.

[17]ASADULLAH M N,SXIAO E.Yeoh Subjective Well-being in China,2005-2010:The Role of Relative Income,Gender,and Location[J].China Economic Review,2018,48:83-101.

[18]李路路,石磊.经济增长与幸福感——解析伊斯特林悖论的形成机制[J].社会学研究,2017,32(03):95-120.

[19]胡洪曙,鲁元平.公共支出与农民主观幸福感——基于CGSS数据的实证分析[J].财贸经济,2012(10):22-33.

[20]许海平,付国华.公共服务与中国农村居民幸福感[J].首都经济贸易大学学报,2018(01):3-12.

[21]FLORIDA R,MELLANDER C,RENTFORW P J.The Happiness of Cities[J].Regional Studies,2013,47(04):613-627.

[22]HELLI WELL J F,PUTNAM R D.The Social Context of Well-being[J].Philosophical Transactions of the Royal Society B:Biological Sciences,2004,359:1435-1446.

[23]程晗蓓,田明,李志刚.转型期中国城市多维度社会融入对流动人口健康的影响研究[J].现代城市研究,2021(12):96-102.

[24]刘义,刘于琪,刘晔,等.邻里环境对流动人口主观幸福感的影响——基于广州的实证[J].地理科学进展,2018,37(07):986-998.

[25]费孝通.乡土中国[M].北京:北京大学出版社,1998:6.

[26]陈占锋.我国城镇化进程中失地农民生活满意度研究[J].国家行政学院学报,2013(01):55-62.

[27]褚荣伟,肖志国,张晓冬.农民工城市融合概念及对城市感知关系的影响——基于上海农民工的调查研究[J].公共管理学报,2012(01):44-51.

[28]吴莹,叶健民.“村里人”还是“城里人”——上楼农民的社会认同与基层治理[J].江海学刊,2017(03):88-95.

[29]刘霞,赵景欣,申继亮.歧视知觉对城市流动儿童幸福感的影响:中介机制及归属需要的调节作用[J].心理学报,2013,45(05):568-584.

[30]谭旭运,董洪杰,张跃,等.获得感的概念内涵、结构及其对生活满意度的影响[J].社会学研究,2020,35(05):195-217.

[31]CAMPBELL A.Subjective Measures of Well-being[J].American Psychologist,1976,31(02):117-124.

[32]DIENER E,SUH E M,SMITH H,et al.Subjective Well-being[J].Psychology Bulletin,1984,95(03):542-575.

[33]吴凌燕,秦波,张延吉.城市中农业户籍人口的身份认同及其影响因素[J].城市问题,2016(04):68-73.

[34]马克思恩格斯选集(第四卷)[M].北京:人民出版社,2012:903.

Analysis of Factors Affecting a Better Life of Landless Farmers

in the Construction of New Urbanization:Mediating Variables Based IdentityWEI Xiaohui,LIU Yarong,ZHAO Yanan

(College of Marxism,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi712100,China)Abstract:The new “people-oriented” urbanization construction should meet peoples expectation for a better life.Through the investigation and analysis of 241 landless farmers life satisfaction and its influence factors,it is found that the life satisfaction of landless farmers is affected by their family income,social security system,community infrastructure and services,social support network,local complex and identity.And identity plays a positive intermediary effect in the impact of family income and local complex on life satisfaction.To a certain extent,citizen identity can make up for and alleviate the negative influence of low income and deep local complex on life satisfaction.In the construction of urbanization,we should pay attention to providing economic,social and cultural security,and promote the citizen identity of landless farmers from the psychological level.

Key words:landless farmer;better life;identity;the construction of new urbanization

(責任编辑:王倩)