乡村振兴背景下农村社区组织化的内在张力及其消解

吴越菲

摘要:在乡村振兴的背景下,真正需要再造的不仅是地域、行政或物理意义上的“农村社区”,而是具有高度自我组织能力、发展能力和强有力社会功能的“农村社区”。 如何让农村社区能够真正运作起来?农村社区组织化在现实中是极为复杂的社会过程,其中内含差异甚至是具有冲突性的组织化逻辑。“为社区工作”还是“与社区工作”,“建立组织庇护”还是“整合个体差异”,“他组织化”还是“自组织化”?为此,可以通过“投资型组织化”这一理念,在比较视野中反思性地讨论农村社区组织化的逻辑平衡和实践优化。

关键词:乡村振兴;农村组织化;内在张力;投资型组织化

中图分类号:C916;C912.82 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2022)05-0052-10

一、乡村振兴的社会基础:农村组织化及其困境从中国特殊的历史背景和社会现实出发,现代化进程中乡村重建问题一直是一个极为重要和迫切的问题。中国的现代化进程不能以牺牲和遗弃农村为代价,乡土重建须从中国国情出发,开发和挖掘农民农村在发展中的内在潜力。2017年10月中共十九大报告中提出以“产业振兴、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为总体要求的“乡村振兴战略”。乡村振兴不仅是新时代乡村治理和“三农”工作的指导纲要,也是中国迈向农业农村现代化的关键战略。《乡村振兴战略规划(2018-2022)》强调“充分尊重农民意愿,切实发挥农民在乡村振兴中的主体作用,调动亿万农民的积极性、主动性、创造性”。2016-2021年连续六个中央一号文件里,都提到了增强农村发展的“内生动力”、激活农业农村“内生发展能力”等方面的要求。

关键的问题是,从主要依靠外部资源强力输入的“脱贫攻坚”转向强调主体性和内生动力的“乡村振兴”,两者之间的有效衔接必须要考虑复杂系统调试和转换过程的重要社会条件[1]。从社会学的视角来看,乡村振兴不仅仅体现为宏观的战略和制度体系,也时刻被新制度框架下的农民个体和群体行动所形塑。任何制度都离不开制度运作的社会过程,任何制度的变迁也必然伴随着个体和组织在创造、接纳、维持制度方面的目的性行动[2]。换言之,制度和制度运作在乡村转型发展中构成了一体两面的存在。

21世纪以来,国家各个部门和各级政府更是加大了对“三农”领域的人力、物力、财力投入。在脱贫攻坚期间,2016-2020年我国连续五年每年新增中央财政专项扶贫资金200亿元,2020年达1 461亿元;2018-2020年共安排支持“三区三州”等深度贫困地区增量资金量就多达2 800多亿元[3]。新阶段乡村振兴战略的实施更加突出地面临如何“盘活”农村基层的发展动力和制度运作的问题。然而,当前农村发展中较多地出现了资源投入和发展效益之间的不匹配。在一些农村地区,各类资源的投放并未带来可见的发展效益。大量外部资源的投入缺少地方性的接应力量或者是由于资源供给和地方社会需求之间的不匹配而引发制度效能的虚化。尽管国家资源大量投放到经济社会发展较为落后的农村地区,但资源投入对发展促进的转化率比较低,进一步迫使循环投入,也进一步造成农村发展动力不足和“等、靠、要”的精神贫困现象。然而也有一些农村,尽管外部资源的投放量不多,但是资源对于发展的转化率却较高,形成了“用小钱办大事”的杠杆效应。以上的发展现实提示了一个重要问题,即资源投入量和实际的政策效果与社会发展收益之间并不存在必然关系,其或依赖于一个非常重要的中介过程,这就是农村基层社会的“组织化”。

农村组织化所要解决的中心问题是如何将基层农村关系组织起来,从而使农村中的个人、群体、组织能够被及时动员起来共同处理公共事务、应对农村问题。简单来说,农村组织化的基本意涵是通过一系列组织过程和组织策略,使农村社会在识别和解决公共问题上能够有效地运转起来。其不仅仅涉及到一系列微观的组织策略,也涉及到社区内外关系连接、问题识别、社会动员、沟通协调以及组织建立等中观层面的内容,以及宏观的结构设定和制度安排。农村组织化通常表现为一种地方性的组织过程,具有明显的前政治性特征,为农村发展中的集体行动创造基础。因此,组织振兴是乡村振兴的重要面向,乡村振兴战略的实施需要建立在农村组织化水平这一基础之上。在全球经济社会环境极具变化的背景下,农村社会如何应对外部环境变化带来的挑战,其不仅需要基础设施、经济资源、公共服务等方面的外部支持,更加依赖于地方社区及其成员如何形成并不断改善资产应用方式、集体合作、网络关系,调动既有技能并且不断将新的发展理念转为现实的社会行动能力。

农村社区是我国农村地区重要的政治、经济、社会、文化方面的重要组织单元,其组织化过程涉及到国家、农民、中央地方之间的关系交融和重塑。在全面实施乡村振兴战略的背景下,真正需要再造的不仅是地域、行政或物理意义上的“农村社区”,而是具有高度自我组织能力、发展能力和强有力社会功能的“农村社区”。近代中国不乏与国家建设和民族发展相联系的乡村建设运动,农村组织化成为近代中国解决社会崩溃问题的实践出路,具有高度的政治立意。梁漱溟先生在20世纪初期的基本判断是“中国社会散,政府本身也散”,认为治理社会就必须寻求一种共同的趋向,将散漫的社会进行深度关联,使其成为一个有机整体[4]。新中国成立之后,伴随着社会改造和政权建设,新国家完成了对农村社会全方位的整合、控制和影响。在计划经济时期,新建立的基层组织——村组在国家意识形态教育、社会关系调节、地方社会规范建立、生产生活组织动员方面对农村社区起到了非常显著的组织功能。

改革开放以来,中国农村社区的发展整体经历了“去组织化”到“再组织化”的发展过程。与农村经济体制改革相匹配,农村社会治理经历了旨在充分调动家庭和发展的动力的“去组织化”过程,农村發展逐渐进入社会的个体化时代[5]。现代社会在工作要求、消费物品、法律责任、社会道德、教育培训等生活各个方面,不论是制度设计还是意识形态层次,皆朝着“个人”为基本单位的方向发展[6]。在这样的时代基调之下,当前农村基层社会集中地面临着一系列组织化困境。

(一)农村社区组织化不足与能力溃败

较多学者指出了当前农村社会的组织化衰落问题[7]。伴随着改革开放以来农村集体经济的衰退、农民的非农化和农村人口的外流,农村基层社会出现了难以组织和集体失落等治理困境[8]。农村内生资源的弱化降低了村组组织对农民生存的庇护,降低了村组的权威,难以在当前有效地发挥联系群众、整合社区的作用。人口外流的农村出现了党建“空壳化”的问题[9],党组织的组织带动作用也受到限制。农民的非农转移和外出也改变了传统农村的熟人社会模式,破坏了农村组织化的社会条件。

(二)农村社区组织化的名实分离

社会转型背景下农村仍然缺少能够整合和协调利益分化、差异和矛盾的组织和组织化进程。大量的农业生产组织、公共服务组织、社区组织在农村社区中建立起来,但一些组织在组织架构、组织实际运作和组织功能的实现上出现了名实分离的状况,并未真正起到连接农村社会关系、促进农村社会合作、塑造农村生产生活共同体的功能。一些农村组织“几块牌子,一套人马”,组织数量的增加并未带来相应组织效能的增加。一些农村社区治理活动的形式在增加,但受益面和参与面受局限。还有一些政府对农村治理形式化要求(比如工作台账、活动留痕等),强化了农村社区组织化的名实分离,对农村发展带来破坏性的影响。

(三)农村社区组织化的地方性和社会性不足

当前农村组织化主要依靠自上而下地发起,农村个人和群体往往处于被动组织化的状况。这不仅容易造成农村组织化的地方性不足,也容易由于政治过程的封闭性而导致农村发展中的村民自治空转、民主参与缺乏、弱势群体的社区边缘化等问题。长远来看,也会造成农民主体意识缺乏、参与意愿不足、社区活力降低等问题。在一个新的制度框架下,农民往往并不了解什么是可用的资源、信息和服务,也不了解如何使用它们,甚至认为国家和政府所提供的可能并不能适合他们。这不仅会影响新制度运作的效能,也可能使新制度在地方层面受到微观层面的悬置、拒绝和抵抗。

可以说,农村总体性社会的不断消解使得农村组织化的问题重回当前中国农村研究的中心。如何在个体化趋向的现代社会促进农村社会的利益协调、团结秩序和面向内生发展的社区行动,这既是农村社区治理的重要面向,也是全面实现乡村振兴的基础要件。事实上,“农村社区组织化”对于任何一个现代化进程中的国家而言都是一个棘手的难题。如果说当前欧美国家对农村组织化的关注主要源自于政府在公共服务上的责任缩小以及社区层面公共责任的强化[10],中国讨论的基本语境则是“后集体主义时代”农村基层秩序和发展活力的再造问题。以往研究较多地关注农村社会转型中的组织发展,较少地关注到乡村振兴背景下多部门参与的社区组织化进程;较多地在经验层面呈现农村组织化的典型案例,而较少地从理论层面分析农村社区组织化的内在机理。在很大程度上,乡村振兴必须根基于具有高度组织化能力的农村社会,社区组织化程度将成为考量农村整体功能的重要指标。在新的发展阶段,农村社区在公共问题应对和地方秩序建立方面有待于重塑新的组织化方式。从研究上来看,一方面需要在理论上厘清农村社区组织化的基本构成及其在实践中的内在张力,另一方面需要在实践思维上立足于世界发展的趋势和中国本土情境,思考中国农村社区组织化的模式再造。

二、农村社区组织化的构成要素及其内在张力

农村社区组织化是从农村视角出发,整合本地社区、解决本地问题的集体行动过程,其核心内容是实现地方社群和个人的关系联结、利益协调和合作行动。在农村社区中,组织化的过程通常以公共参与和治理关系建构为媒介,目标是促进分散个人的团体转化,外部资源的地方转化,从而实现农村社会系统的共同体形成和整体功能提升。农村社区组织化广义上包含了生产组织化、人的组织化以及社会组织化。

具体而言,农村社区组织化包含宏观、中观、微观层面的构成要素。(1)宏观层面的制度组织化,主要是指面向农村社区内外联结、政社企部门联结以及农村与农村、农村与城市之间区域联结的宏观制度安排。通过宏观层面的制度组织化来规范农村社区治理中的利益表达和博弈[11],保障分散的社区成员能够充分参与农村发展,同时构建不同利益主体之间联系、协调、参与的结构性框架。尽管社区组织化可能具有不同的特定目标靶向,但通常都需要一个制度化的框架来实现区域层面乃至跨区域层面的发展联结和互动。(2)中观层面的关系组织化,主要是指夯实农村社会关系基础和社区共同体特质的关系整合。既包括农村社区内部非正式的社会关系和正式的社群组织关系的互动与整合——村民与村民、村民与社区、群体与群体、组织与组织关系,也包括中央与地方、社区内外关系的互动与整合。通过中观层面的关系组织化,促进农村社区成员在乡土社会中建构起相互联系、相互依赖的活动体系[12],同时基于地方性关系的建立来促进地方性知识和地方性社会规范的功能发挥。(3)微观层面的行动组织化,主要是指让分散的个体通过组织化的方式参与农村社区治理和农村发展,使社区组织以及村民等内生主体在发展参与中得到活化[13]。农村社区组织化并不仅仅发生在宏观和中观层面,还包含个体驱动和个体赋能的微观过程。在乡村振兴的背景下,村民是否具有较强的社区参与意识?是否具有发展的主动性和能力?微观层面的行动组织化重点在于解决农村社区中原子化和松散化的个体间关系和个体社区关系,其重点是强化微观层面的利益组织化和认知情感驱动,使微观的个体在变动的制度环境中感受到机会[14],并愿意投身于社区发展的集体行动。

从全球农村发展的情况而言,农村组织化模式和程度受到诸多方面因素的塑造性影响,表现出较强的情境差异性和历史变动性。农村社区组织化在现实中是极为复杂的社会过程,在理论上内含差异甚至是具有冲突性的组织化逻辑。不同国家、地区在特定时期的社区组织化模式实际上源自于对这些组织化逻辑的实践选择和要素组合。

1.农村社区组织化的模式张力:“为社区工作”还是“与社区工作”?在以工业化、城市化为主力驱动的现代化进程中,农村发展始终处于弱势和边缘的地位。农村组织化在此背景下的重要意义在于为社区赋权,扭转农村发展所置身的不平等权力结构,增强农村社区的发展能力。究竟如何实现对农村社区的发展赋权?目前形成了两种截然不同且具有相互冲突性的组织化思路——“为社区工作”(work for community)和“与社区发展”(work with community)。“为社区工作”源自于一种权力假定,即农村社区发展受到外部权力的压迫。因此,为农村赋权就要最大程度地提升农村社区的竞争力、为农村社区争取权力和资源,从而实现发展权力秩序的倒转,强调社区组织化在达成短期目标和获取权力斗争胜利上的实用主义价值[15]。在“为社区工作”的基本思路中,特定的人士在农村社区发展中的重要性被突出,认为社区组织者应当是具有感染力、动员能力、善于策划和协调关系的专家。社区组织者识别和培养草根社区领袖,进一步团结社区民众,通过在社区层面发起对抗性的集体行动来解决本地问题、扩张权能。区别于对抗性和目标导向的社区组织化逻辑,“与社区工作”是一种女性主义思潮影响下的社区组织化思路,它提出以一种姐妹情谊和大家庭的方式来组织农村社区的思路,更加强调了“团结”“共同体”在社区发展中的规范引领。“与社区工作” 的基本逻辑恰恰是对抗分裂,追求农村社会中个人、家庭、社区以及更大社会之间的交互性以及不同治理主体的共赢关系。它以平民主义意识形态为指导,通过共识建立和合作促进的过程来推动社区发展。在社区组织化上多运用培育、参与、共識、决策、合作、理解、对话等软性手段,在赋权社区中的个人的同时培育社区共同体和社区内部的整合。在“与社区工作”的基本思路中,社区组织者则从“专家”转变为使动者和学习者,其主要角色是促成农村社区发展中各个层面的对话和沟通。社区组织者应当具有较强的内部性,与社区成员一起探索本地人所认可的领导方式和发展方向,而不是接受外部专家的权威指导。

“为社区工作”还是“与社区工作”提供两种具有内在张力的农村组织化方案。“为社区发展”具有明确的目标导向,在特定的情形中能够快速有效地解决社区问题,但是由专家所主导的社区组织化必然带来的缺陷是缺少社会性和民主性,外部社区组织者有可能会将自身的价值、观点和偏好强加于社区之上。同时由于过于依靠精英领导能力,也容易造成不同社区之间组织化水平的参差不齐。“与社区工作”偏向于女性主义的组织逻辑,对塑造温情社区关系的组织化偏好可能导致大量农村发展的问题和迫切需求难以被有效回应。同时,松散和非正式的组织化策略可能带来一种不被承认的决定和行动,给农村社区带来一种 “无结构的暴政”(tyranny of structurelessness)[16]。

2.農村社区组织化的目标张力:建立组织庇护还是整合个体差异?组织化究竟为何而存在?农村社区组织化也存在目标张力:一种是认为农村社区组织化的终极目的是为了加大组织对分散村民个人的庇护,其可以是创造新组织的庇护,也可以是扩大既有组织的庇护;而另外一种则认为农村社区组织化的终极目标是为了整合村民的利益分化和利益冲突。两者的差别在于:前者逻辑中的“组织化”主要表现为吸纳和组织利益分配的过程,而后者逻辑中的“组织化”则是一种协调性的中介。基于不同的目标,农村社区组织化进一步可以形成截然不同的实践逻辑。

以建立组织庇护为目标的农村社区组织化是一种“中心化”的思路,重点落脚于农村组织发展和向下延伸。依赖于新的地方性组织建立或者正式组织的向下渗透来加强组织对分散村民的整合和庇护,主要运用上级组织压力释放、资源权力下移、合法性赋予、成员招募等策略。其特点是遵循集体和组织相对于个人的优先性,通过组织化来强化个人对组织的遵从或依附,强调超越于个体的集体价值。与此不同的是,以整合个体差异为目标的农村社区组织化更多地体现为协调性的关系过程。它以异质性的个体为出发点,通过社区组织化来回应个体利益的多元性和行动偏好的差异性。由于不同的行动者对机会的识别和理解是不同的,其所基于的立场和利益也是不同的,农村社区组织化因此需要有一个“去中心化”的参与和共同创造的行动过程[17],能包容和平衡更多元的利益。

以建立组织庇护为目标的农村社区组织化能够完成农村社区发展中的上下互动,一方面有助于实现国家资源的基层传导和正式权力的下放,另一方面也有助于通过正式组织渠道实现民意民情的上传下达。依赖于“中心化”的组织化逻辑,农村社区组织化还能够实现政治动员、社会维稳以及意识形态教育的政治功能,但也可能使个体在社区发展中的卷入程度不足,进而造成名实分离的组织化困境,也可能出现农村社区以组织化为名来争取上级的发展资助,但并非能真正实现村民在发展中的主体性。以整合个体差异为目标的农村社区组织化承认每一个个体利益的正当性,认为“自利”是生命真实的来源,也是所有的社会行动产生的起点[18],社区组织化在此意义上就是创造广泛的参与式民主过程,但利益个体的自发组织不具有当然性,自利理性并不意味着集体行动的组织理性[19],这种“去中心化”的组织化在资源和合法性获取上具有弱势,可能出现因缺乏稳定的领导角色而导致组织化低效甚至失败的问题。

3.农村社区组织化的动力张力:“他组织化”还是“自组织化”?从世界范围上来看,在促进农村发展的问题上形成了较为不同的组织化逻辑(比如行政逻辑、市场逻辑和社会逻辑),在深层次涉及到不同的动力激发。大体来说,农村社区组织化的动力可以来源于他组织化,也可以来源于自组织化,两者之间形成了具有内在张力的动力逻辑。

“他组织化”是一种典型的外生型组织化,主要依赖于社区外部力量的驱动。比如由本地社区之外的政府、专家、企业、社会组织等发起的农村组织化,通过不断创造新的意义系统和规范系统来帮助农村社区在不断变化的社会经济条件下应对发展挑战,同时也将外部的资源和信息输送至发展相对落后的农村地区。农村社区具有复合化的含义[20],在中国作为国家政治治理的基本单元存在,承担政治制度延伸、政治意识渗透、权威政治运作的重要功能。因此,需要通过外部规则的不断内化来达成社会控制,也必然要求国家自上而下地给予利益和政治利益的保障。在西方,农村社区不仅是政治权力的角逐场,还是新自由主义塑造的农村经济市场,农村组织化也受到强烈的外部建构。“自组织化”则是一种典型的内生型组织化,它依赖于社区内部力量的驱动和地方社会自发形成的关系协调和合作行动。农村社区作为社会发展的基本单元,包含着农村居民的日常生活、利益诉求、社会文化交往、情感认同等地方共享的内容。与建构秩序不同,农村发展还具有不可忽视的自发秩序。自下而上地调动村民在发展中自我组织、共同行动的能动性,这是一条与精英主义路线截然不同的草根路线,其根本目标是扩大农村居民在农村发展中的自主性和影响力。

“他组织化”体现了国家对社会控制的需求,在多部门整合资源、构建正式关系体系、有效动员、推进农村发展目标的实现上具有较强的优势。尤其对于内生动力和发展能力本身欠缺的农村而言,“他组织化”能够快速提供一套合法行动的现成框架。但由于现代农村的利益日趋多元化,资源和权力具有广泛的分散性,任何精英、组织或集团在权力控制上具有局限性,由此可能带来虚化或者是缺乏地方性、社会性的组织化。在“他组织化”主导的农村社区组织化过程中,尤其要警惕被服务所遮盖的发展依赖性[21]。不同的是,“自组织化”主要依赖社会自发的关系过程,在社区组织化过程上更能体现民主特点和地方特点。但是由于这种组织化过程较为松散,可能使农村社区事务的处理在地方层面耗费大量的沟通成本,并且受到前期社会基础的制约。同时,由于农村社区发展事务具有超地方的溢出性,“自组织化”难以处理超社区的复杂议题。

三、走向“投资型组织化”:比较视野中农村发展实践新探

在现代社会,一个活力的社区是建立在地方社群对改变的期待、对发展的定义,以及社区动员、广泛沟通、策略性思考以及有效决策的能力之上。组织化作为社区能力的重要体现,是人类能动行动与更广泛的社会、经济、政治环境之间的复杂互动[22]。从全球发展来看,农村社区组织化所呈现出的是一副差异图景,既受到意识形态、制度、历史、社会文化等结构性因素的塑造,又表现出强烈的地方性和动态性特点。

一些学者认为当代的“社区”越来越成为一种符号或是人们对特定社会关系的向往,社区发展的现实则是充满矛盾和张力的。现代化进程中的“农村社区”既不应该被简单地浪漫主义地解读,也不应该由于它在现实发展中的脆弱性和局限性而被轻易抛弃。如何让农村社区能够真正在现实中组织运作起来,这应当是全球农村发展不断创新探索的核心问题。20世纪下半叶,西方农村社会工作集中实践了三种不同的组织化进路来促进农村发展,包括强调技术化支持和计划的“社会计划模式”、强调对抗性和革命性的“社会行动模式”和强调自助和合作取向的“地方发展模式”。面对差异化的农村社区和不断变化的农村问题,要求农村社区组织者不断保持情境敏感性,弹性化地选择和结合以上三种不同的模式,因地制宜地为农村发展寻求组织化的实践路径。对于中国农村发展而言,如何消解农村组织化的内在张力?我们需要在比较视野中进一步对农村社区组织化进行反思和再定位。

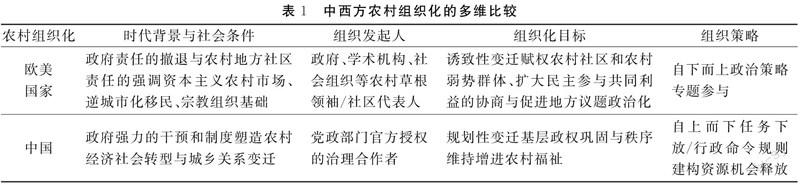

如果对当前中西方农村社区组织化的现实状况进行粗略比较,可以发现(见表1):从时代背景和社会条件来看,西方农村社区组织化的基本背景是新自由主义意识形态和福利制度改革背景下政府责任的撤退与地方责任的强调[23]。社区组织者通过面谈、动员、问题解决、民主技巧训练、参与促进、集体行动、政策辩论、媒体宣传等政治策略开展组织化行动,从而推动农村社区的赋权和变迁。由村民来识别、定义地方问题与需求,并提出更具有优先性的问题及其本地解决方案。而当前中国农村发展主要体现为一种规划性变迁,并且受到国家强有力的塑造和干预,以及城乡关系变迁的影响。农村社区组织化主要依赖党政部门和科层体系的自上而下运作。任务下放、行政命令、新规则建构、新资源机会释放成为农村社区组织化重要抓手。

整体而言,当前中国农村社区组织化更加偏向于“为社区工作”的组织化模式,在目标上偏向于扩大组织庇护,在组织化的基本动力上主要依赖于外部的“他组织化”,而在“与社区工作”、整合农村发展中的个体差异以及自组织化方面存在实践短板。如何消解农村组织化的内在张力,进一步提升中国农村社区组织化的水平和效能,笔者提出“投资型组织化”这一概念,用以反思性地思考农村组织化的实践优化。“投资”与“资助/捐助”区别:“投资”建立在投资人与被投资人之间的平等互惠关系和需求协商基础上,考虑投资回报、成本和效率问题,具有长期发展的期待和眼光;“资助”则建立在资助人与被资助人之间的不平等关系之上,重视资助人的道德责任,不强调回报、成本和效率,资助规则由资助方决定,重视短期问题的解决。长期以来,中国大量农村发展主要依靠于外部资源向农村的输血式资助,获取上级和外部资助或落实资助者意志成为基层组织化的重要驱动和行动目标,从而使农村社区在当前面临组织化不足、能力溃败、名实分离以及社会性不足等问题。

为此,应当重视以“社会投资”为取向的农村组织化新路径,从而对现有的农村组织化模式进行平衡性补充。“社会投资”将社会支出视为一种“投资”而不是“资助”,着眼于投资有潜力的产出和有长远社会效益的人力资本,强调社会投资的地方性运作。在此意义上,我们可以将“投资型组织化”理解为以政府和其他部门的社会投资为媒介,在以社会保护和组织渗透驱动的农村组织化之外,探索一条以强化社区抗逆力、建构开放性社区关系、提升农村发展动能为目标的农村组织化路径。其至少应当包括以下三个方面的实践特点。

(一)制度与社会的结合:以农村社会关系投资为基点的农村组织化

农村社区治理是一项兼具政治性和社会性的实践过程,其中伴随着一系列的制度和政策,而农村基层的组织化将是影响制度和政策运作的重要社会基础。在农村发展的语境中,制度体系和社会结构之间需要相互配合、相互支持。以往农村组织化较多地强调农村基层秩序的维持以及国家资源向农村基层的输送,而忽视了农村组织化在运转国家制度上的终端作用。正如“社会投资”主张“准备而非修复”的实践理念[24],“投资型的组织化”在此意义上的起点在于为国家制度的运转建构社会关系的基础。尽管党政部门是农村组织化的主导力量,但在组织特性上对于村社而言具有外生性。无论是基层政府组织还是基层党建组织,都是国家在基层社会的一种政治建构,而与社会自发秩序和内生性关系结构具有一定程度的张力。为此,可以通过“投资型的组织化”的上下互动来活化社群关系。农村社区工作者利用不同部门的公共投资来重点帮助农村活跃社区氛围、建立发展网络、畅通上下内外沟通、促成地方合作,激发地方的发展热情。即便在现代社会,社区本身就包含着诸多令人向往的社会关系,比如邻近性和安全感、共同的担忧和支持、忠诚以及对群体生活的赞扬[25]。投資农村社会关系,意味着利用社区关系的吸引力来团结分散的个人,同时为制度运作奠定充分的社会基础,实现制度与制度运作的结合。

(二)规划与行动的结合:以社区资产投资为着力点的农村组织化

农村社区的活化和有序运作不能单一依靠国家责任和外部驱动,而需要依靠有效地内外互动。市场部门、社会部门以及农村社区自身都在发展上具有共同的责任。目前农村发展大量依赖于自上而下的规划,在实践中往往难以与本地行动相衔接。“社区资产”主要是指对农村发展具有潜在积极作用的本地知识、能力、资源和优势。以往农村组织化的着力点放在扩大组织庇护和加强组织的基层渗透上,关注农村发展的问题和需求。而“投资型组织化”则是将关注点放在社区资产上,通过社区行动的发起,促使村民重思社区问题,识别农村中既有的积极要素,自主地构想和尝试问题解决的办法。投资者从组织者转向外部组织化的支持者、使动者和收益评估者,让本地社区参与和掌握社区组织化的过程,而不是处于被组织的状态。在经济全球化的背景下,“社区”在实践中的巨大现实挑战是如何实现“全球化地思考,地方化地行动”[26]。同时,以社区资产投资为着力点的农村组织化不是为了使农村免受风险,而是将风险视为一种积极的发展刺激,通过农村组织化来调动社区的抗逆力和风险应对能力。“投资型组织化”将通过人力资本开发、社区教育、资源链接等方式提升农村社区中的人们对资源和机会的实际接近性和获取能力,从而实现国家规划与本地行动的结合。

(三)集体妥协与个人价值的统一:以认知和情感投资为创新点的农村组织化

中国社区组织化中的政治意涵更多地体现为温和的利益协调。以往农村组织化在伦理和道义上强调个体之于集体的服从性和妥协性。然而在中国农村逐渐呈现出个体化发展特点的背景下,我们应当认识到任何国家规划和制度运作过程都涉及到行动者、行动和意义之间的复杂交互,脱离个人价值的农村组织化就会造成名实分离的问题。因此,农村社区组织化必然要处理两个关键要素:一个是利益关联问题,另一个是认知和情感投资问题,这两个问题是相互关联的。“利益”是组织化的核心概念。布迪厄从认知而非占有的角度来重新定义“利益”,认为“利益”就是“行动者认为想去参与、认可参与的游戏值得玩,并且认为通过游戏所获得的奖励值得追求”[27]。农村社区的高度组织化离不开村民的利益关联,尤其是认知层面的利益关联。“认知”来源于地方生活的过往经验,依赖特定文化和历史的影响,认知极大地塑造了制度环境中的行动者。对于“利益”的认知使行动者从不同角度阐释制度的复杂意义系统[28],决定了人们对制度的态度。与此同时,“情感”在组织化过程中也是一个非常重要的变量,制度实践伴随着人们的认知体验,并且进一步关联到情感以及情感反应。因此,“投资型组织化”的实践创新就在于重点通过组织化的过程来进行认知投资和情感投资,比如在农村社区进行情感动员。重视个人在发展中的认识差异和情感体验,社区组织者通过组织化的活动重点降低村民害怕创新、对现状不满意等情感。与此同时,在组织化过程中增进社区内部的共同体情感和社区内外的关系性情感。

四、总结与讨论

农村发展和农村治理不仅是一个本地化的议题,也是一个超本地化的关系议题。当前全球农村置身于复杂的发展环境中,面临着非常多的不确定性挑战[29]。在此背景下,农村社区究竟该如何有效地组织化?这在现实中是极为复杂而又十分重要的社会过程,已成为农村研究和社区研究共同关注的核心议题。当代的“社区”越来越成为一种符号或是人们对特定社会关系的向往,现代化进程中的“农村”既不应该被简单地浪漫主义地解读,也不应该由于它在现实发展中的脆弱性和复杂性而被轻易抛弃。相反,如何让农村社区能够真正在现实中组织运作起来,这应当是全球农村发展不断创新探索的核心问题。在乡村振兴的背景下,中国农村发展即将迎来一个全新的时期。宏观层面的乡村振兴战略的实现依赖于具有组织运作能力的基层社会,乡村振兴首先离不开农村组织化的振兴。农村社区组织化是从农村视角出发,整合本地社区、解决本地问题的集体行动过程,其核心内容是实现地方社群和个人的关系联结、利益协调和合作行动。

基于对中国农村组织化现状的判断,本文提出探索“投资型组织化”来形成平衡性的农村组织化路径。值得说明的是,对于任何一个国家的农村发展而言,组织化路径都不是单一的。“投资型组织化”能够成为一种补充性而非替代性的组织化方式。同时,应该以开放、包容地态度来看待不同的组织化逻辑,并基于不同的农村发展情境弹性化地进行要素组合。从更长的历史时段来看,农村组织化面临变化的情境,在不同的组织化项目中应当灵活和交互地使用不同的模式。当然这就意味着农村社区工作者和组织者需要了解不同农村在不同发展阶段中的特点,并且灵活地使用不同类型的策略。值得强调的是,社区组织化应当在特定的结构情境中向本地社区开放参与的空间,通过意识觉醒的过程使农村发展遵循其本身的动力和价值,而不是由外部意志所强加。

在农村发展中,除了考虑政治、经济目标的达成之外,社会目标的达成以及乡村公共性的培育问题应当被重新思考并不断探索新的实践路径。农村组织化不是简单的组织建立问题,而要实际去考察和解决基层社会是否能够以及如何运转起来的问题,其可能借助于组织载体,但更多地借助于关系过程和共同行动。与欧美国家的农村组织化不同,中国农村组织化的问题讨论要避免对抗性、分割性的基本思维,可以转向辩证互动的视角。农村社区在农村经济转型中既是治理主体又是治理客体。确实,农村社区受到诸多外部政治、社会、文化因素的建构性影响,在特定的历史时期和时代背景下限定了农村社区角色发挥的边界和资源权力的配置状况。但农村社区同时也是发展的主体,其本身就是发展的参与者、政策的实践者和改革的推动者。农村社区组织化的创新探索,比如本文所提出的“投资型组织化”,它的实现一方面来自于既有政治空间的开放程度、参与决策的自主程度、所在地点以及领导者的差异影响,但另外一个方面还依赖于农村社区长期的社会学习过程。为此,尤其应当重视增强参与意识、提升公民参与能力和技巧,重视社区行动工作坊等在农村地区的实践。值得思考的是,谁才是理想的社区组织者?中国农村的发展离不开党和国家的领导,但在农村社区的直接组织化工作上应当是多主体参与的过程。村干部、农村精英、村社骨干、普通村民、专業社会工作者、社会组织、市场主体、研究机构等都可以成为可能的组织者。组织者可以是一个人,也可以是一个团队。组织化可以针对常规事务,也可以围绕特定的议题。社区组织者要求对农村社区有足够的了解,并且能够基于本地社区的观点和资产来形成组织化的策略。

有关于农村社区组织化,还有一些值得讨论的问题,比如:(1)农村社区组织化的现实中表现形态众多,根据其与既有体制的关系可以区分为体制内的组织化和非体制内的组织化。根据组织化程度可以区分出有无计划性和规范性、程序性的组织化。对一个特定农村社区而言,究竟哪些因素差异地塑造了不同农村的组织化模式及其策略?这一点有待于后续研究的讨论和深化。(2)农村组织化不能忽视认知和情感维度。以往研究较多地关注宏观层面的制度设定及其运作,而较少地关注影响制度运作的认知过程和情感过程。在社区发展中,情感和认知是影响社区组织化的重要变量,每个人都在感受制度,并形成对制度的认知。乡村振兴需要有“人”的积极情感状态及其对发展行动的承诺与激情。在微观层面上,农村组织化的困境实际是“人”的困境,即民众缺少发展动力、行动激情和对未来的积极展望。(3)在开放社会的背景下,强调农村社区组织化的团结、收益、整合在某种程度上是存在思维缺陷的。因为这种思路将地区发展局限在特定的地域边界内,忽视了跨地域的阶层、性别问题。社区组织化过于以地域实体为基础,强调发展的地方收益,也可能忽视了地域与地域之间的冲突性和排斥性。同时,社区能力建设、社区收益与更广泛的社会经济正义之间也可能存在冲突和张力。

我们一直在讨论农村发展,但“发展”本身所传达的涵义是需要被重新思考。发展创造了财富,创造了人们所认为具有价值的东西。发展也能够扩大人们的选择空间,维持积极的态度,增进制度的功能,提升生活质量。可以说,农村发展不仅依赖于充分的基础设施、公共服务的传递、经济发展机会给予、制度环境的设置等,也依赖于诸如社区公共性、地方领导、行为动机、地方性认知等一系列无形的要素。总之,只有不断通过行动、参与、联系,农村“社区”才能成为活生生的存在,才能为乡村振兴提供源源不断的动力源泉和机制性保障。

参考文献:

[1]田毅鹏.脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的社会基础[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2022(01):62-71.

[2]LAWRENCE T,SUDDABY R.Institutions and Institutional Work[M]//CIEGG S,HARDY C,Nord W,et al.Handbook of Organization Studies.London:SAGE Publications,2006:215-254.

[3]光明网.2020年中央财政专项扶贫资金达1 461亿元[EB/OL].(2020-12-03)[2022-04-26].https://m.gmw.cn/baijia/2020-12/03/34424890.html.

[4]张浩.从“各美其美”到“美美与共”——费孝通看梁漱溟乡村建设主张[J].社会学研究,2019(05):19-43.

[5]阎云翔. 中国社会的个体化[M].上海:上海译文出版社,2012:326.

[6]刘维公.布尔迪厄与生活风格社会学研究: 兼论现代社会中的社会学危机[J].社会理论学报,1999年秋季号:347-374.

[7]田毅鹏.“村落终结”与农民的再组织化[J].人文杂志, 2012(01):155-160.

[8]王萍,吴晨.再组织化与村庄治理:农村商会的生发机制[J].浙江工商大学学报(社会科学版),2019(04):429-434.

[9] 林辉煌.乡村组织化面临的问题及其破解[J].国家治理,2018(06):39-43.

[10]STOECKER R.Community Organizing and Social Change[J].American Sociological Association,2009(01):20-25.

[11]王錫梓.利益组织化、公众参与与个体权利保障[J].东方法学,2008(04):24-44.

[12]文军, 卢素文.乡村治理中的农民组织化:何以可能、何以可为? [J].人文杂志,2022(05):92-102.

[13]胡那苏图,崔月琴.组织化振兴:农村社会组织参与乡村治理路径分析——以内蒙古东部脱贫县A镇三村为例[J].理论月刊,2020(05):111-121.

[14]MARTI I,MAIR J.Bringing Change Into the Lives of the Poor:Entrepreneurship Outside Traditional Boundaries[M]//LAWRENCE T,SUDDABY R,LECA B.Institutional Work:Actors and Agency in Institutional Studies of Organizations.Cambridge:Cambridge University Press,2009:143-177.

[15]BRADSHAW C P,SOIFER S,GUTIERREZ L.Toward A Hybrid Model for Effective Organizing in Communities of Color[J].Journal of Community Practice,1994(01):25-42.

[16]FREEMAN J.The Tyranny of Structurelessness[J].Womens Studies Quarterly,2013(3/4):231-246.

[17]MUNIR K A, PLILLIPS N.The Birth of the “Kodak Moment”:Institutional Entrepreneurship and the Adoption of New Technologies[J].Organization Studies,2005(11):1665-1687.

[18]MILLER A S.Saul A Kinsky:Americas Radical Reactionary[J].Radical America,1987(01):12.

[19]曼瑟尔·奥尔森. 集体行动的逻辑[M].陈郁,郭宇峰,李崇新,译.上海:格致出版社,2014:9-15.

[20]郑晓茹,陈如.农村社区治理单元复合化与利益个体组织化的关联性[J].甘肃社会科学,2019(01):193-199.

[21]CAVAYE J.The Role of Government in Community Capacity Building[C].Brisbane:State of Queensland Department of Primary Industries,1999:1-8.

[22]FISHER R,SHRAGGE E.Challenging Community Organizing:Facing the 21st Century[J].Journal of Community Practice,2000(03):1-19.

[23]KULMALA M.“Women Rule This Country”:Womens Community Organizing and Care in Rural Karelia[J].Anthropology of East Europe Review,2010(02):164-185.

[24]CANTILLON B,LANCKER W V.Three Shortcomings of the Social Investment Perspective[J].Social Policy Society,2013(04):553-564.

[25]BRINT S.Gemeinschaft Revisited:A Critique and Reconstruction of the Community Concept[J].Sociological Theory,2001(01):1-23.

[26]NOWAK P,GORLACK K,KLEKOTKO M,et al.Think Locally and Act Globally:Understanding Human Development in the Era of Globalisation[J].Eastern European Countryside,2018(24):111-141.

[27]BOURDIEU P.Practical Reason[M].Stanford,CA:Stanford University Press,1998.

[28]VORONOV M,DE CLERCQ D,HININGE C R.Institutional Complexity and Logic Engagement:An Investigation of Ontario Fine Wine[J].Human Relations,2013(12):1563-1596.

[29]文军,刘雨航.面向不确定性:新发展阶段中国社会治理困境及其应对[J].地理科学,2022(03):390-400.

Internal Tension of Rural Community Organizing

Under the Background of Rural Revitalization and Its SolutionWU Yuefei

(The Center for Modern Chinese City Studies/School of Social Development,East China Normal University,Shanghai200241,China)Abstract:In the context of rural revitalization,what really needs to be rebuilt is not only the “rural community” in the geographical,administrative or physical sense,but the “rural community” with high self-organization ability,development ability and strong social function.How can rural communities really work? “Work for the community” versus “Work with the community”,establishing organizational shelter versus integrating individual differences,outsider-driven organizing or self-driven organizing?Rural community organizing is an extremely complex social process in practice,which contains different and even conflicting organizing logics.Aiming to discuss the logical balance and practical optimization of rural community organizing,the concept of “investment-oriented organization” has been proposed reflectively from a comparative perspective.

Key words:rural revitalization;rural organizing;internal tension;investment-oriented organizing

(責任编辑:董应才)