借助长柄V形玻璃管的化学实验创新

摘要 针对人教版和仁爱版教科书中“物质燃烧的条件”实验设计存在的不足之处,从不割裂实验本身和培养学生“科学态度与责任”的视角出发,利用自制长柄V形硬质玻璃管和注射器等实验用品设计密闭装置,进行一体化实验创新设计。再利用长柄V形硬质玻璃管和注射器等仪器设计密闭装置,在进行铵态氮肥的检验实验创新设计的基础上,完成氯化氢和氨气混合产生白烟实验和分子不断运动实验,从而放大实验的效益,体现实验设计的一体化、绿色化思想。

关键词 长柄V形硬质玻璃管 物质燃烧的条件 铵态氮肥的检验 一体化实验创新

引用格式 胡巢生.借助长柄V形玻璃管的化学实验创新[J].教学与管理,2022(19):60-62.

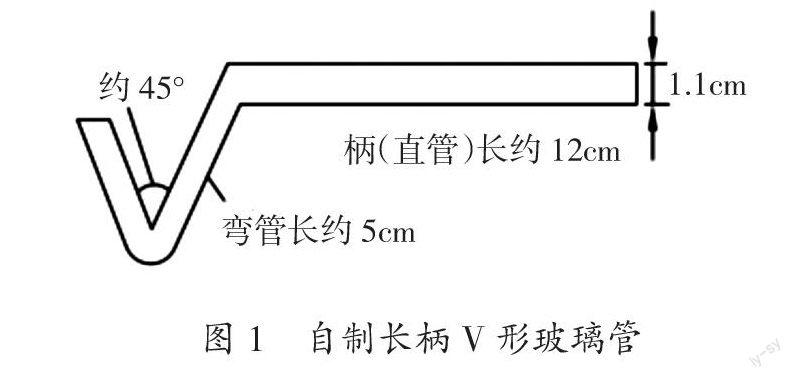

《普通高中化學课程标准(2017年版)》将“科学态度与社会责任”列为学科核心素养之一,要求学生具有安全意识和严谨求实的科学态度,具有探索未知、崇尚真理的意识;提出培养实验安全、环境保护意识以及科学态度等学业要求[1]。人教版和仁爱版教科书中“物质燃烧的条件”的实验设计,将红磷、白磷置于开放环境中,白磷燃烧产生大量白烟;沪教版教科书中“铵态氮肥的检验”实验设计在敞口试管中进行,氨气直接逸散。这两个实验设计不仅造成室内环境污染,影响师生身体健康,而且造成学生对化学学科本身产生不良的印象,不利于培养学生的“科学态度与责任”素养。笔者认为实验教学不仅应注重培养学生的实验知识和技能,而且应注重培养学生的实验思维和方法、实验情意和品性。因此,受李德前老师长柄V形硬质玻璃管作用的启发[2],尝试对长柄V形硬质玻璃管进行再设计。其中长柄直径约1cm,长度约12cm,每侧支管的长度分别约5cm和4cm,V形管的弯曲度约为45°(如图1)。尝试利用该实验仪器和注射器等仪器组装密闭装置,对上述两个实验进行创新设计。

一、实验一:物质燃烧的条件

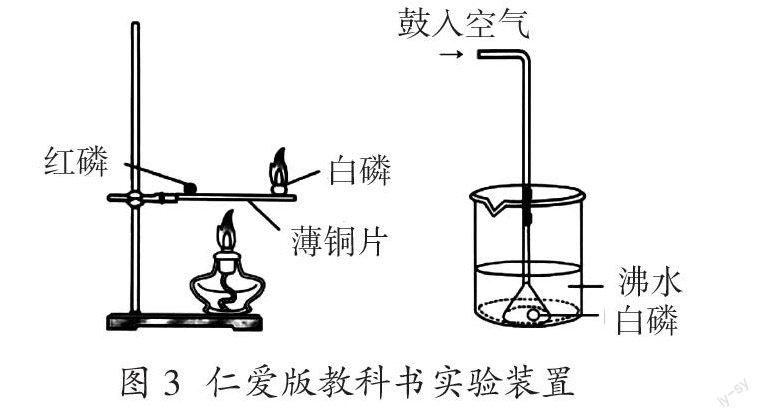

“物质燃烧的条件”是《义务教育化学课程标准(2011年版)》规定的8个“学生实验活动”之一。人教版教科书的实验设计更加关注实验安全,仅保留“燃烧的条件”实验中使用白磷,可见这个实验设计之经典!该实验设计为学生正确理解物质“燃烧条件”提供了必要的和充分的认识。水既能隔绝氧气,又有提供温度至白磷的着火点的作用[3],如图2所示。但该实验存在白磷燃烧产生大量白烟,白磷在水中不固定,通入气体容易漂浮或游动,水温过高易导致熔化等问题,给实验操作带来一定的难度。仁爱版教科书则利用倒扣的漏斗对水下白磷的燃烧进行了优化[4],如图3所示。

笔者选用自制长柄V形硬质玻璃管、50mL注射器、气球、橡胶塞等组装密闭装置,依旧选取白磷和红磷作为反应物,通入氧气,热源改为酒精灯加热。学生可以在短时间内清晰地观察到实验现象,通过对比分析,逻辑推理过程,最终能够准确地得出燃烧需要的3个条件。该实验设计不仅承担了演示功能,而且培养了学生“实验探究与创新意识”“证据推理与模型认知”等化学学科核心素养。

1.实验仪器及药品

长柄V形硬质玻璃管、酒精灯、铁架台、橡胶塞、50mL注射器、O2气囊、气球、镊子、带旋塞的导气管、玻璃棒、脱脂棉球、细沙;白磷、红磷、铜片、蒸馏水、O2、5%NaOH溶液等。

2.实验装置、操作方法和实验现象

(1)连接装置,如图4所示。关闭导管旋塞,推动注射器活塞,气球鼓起,一段时间不变瘪,说明装置气密性良好。向长柄V形硬质玻璃管底先塞入一团铁丝棉,并用玻璃棒将其移至V形硬质玻璃管底偏右侧,以防止通入氧气时白磷游动。再加入少量细沙和少量蒸馏水至液面略高于上管壁。迅速投入1枚半颗绿豆大小的白磷颗粒并没入水中,两端塞上带导管的塞子。长柄端导管用气球密封,并插入50mL装有氧气的注射器。短柄端带旋塞的导管与氧气气囊连接,导管另一端刚好位于白磷的上部。向长柄V形硬质玻璃管的长柄口塞入一小团蘸有5%NaOH溶液的脱脂棉球至交接处,在长约8cm的贴合玻璃管的凹型铜片挡板两侧分别放一小堆干燥的红磷和1枚半颗绿豆大小的白磷颗粒,迅速塞入长柄端中部,再塞入一小团蘸有5%NaOH溶液的脱脂棉球。

(2)用酒精灯对长柄V形硬质玻璃管长柄端进行均匀预热,再对准红磷与白磷的中间部位集中加热,同时缓缓挤压注射器活塞,使进入的氧气先通过红磷,再到白磷,红磷无明显变化,白磷却剧烈燃烧;停止推入氧气,白磷逐渐停止燃烧。说明当温度达到白磷的着火点,且与氧气接触时,可以燃烧。

(3)待装置冷却至室温,打开旋塞,挤压O2气囊向冷水中的白磷中通入氧气,冷水中白磷无明显变化。说明温度达不到着火点,可燃物虽与氧气接触,也不会燃烧。

(4)点燃酒精灯,先预热长柄V形硬质玻璃管底部,再集中白磷部位进行加热,白磷熔化并附着于细沙表面,打开带旋塞的导管的活塞,从O2气囊中缓缓鼓入氧气与白磷充分接触,白磷立即被点燃并持续燃烧;停通氧气,水回流浸没白磷,白磷立即熄灭。说明与氧气接触是可燃物燃烧的一个必要条件。

(5)实验结束拆开装置,清洗、整理仪器;如果白磷有残留,可以向实验废液里加入适量的硫酸铜溶液或酸性高锰酸钾溶液。

3.实验改进的优点

(1)利用铜片的良好导热性,确保受热均匀,中间的挡板可有效地防止白磷燃烧溅出而引燃红磷,保证了实验的安全有效性。长柄端两侧的氢氧化钠溶液可以有效地吸收白磷燃烧生成的白烟。气球具有缓冲气压和防白烟进入空气的作用。

(2)实验操作时间适宜,条件变量控制较好。将三个实验合为一体和密闭装置的设计,实现了实验设计的一体化、绿色化,增强了实验的环保性、趣味性、对比性。

(3)V形管的弯曲度约为45°的设计,铁丝绒和细沙的加入,一定程度上既可以有效地阻止白磷随水流动,又可以使液态白磷附着在细沙表面,限制白磷的游动,也便于将热源设置为盛有80℃热水的烧杯。

二、实验二:铵态氮肥的检验

为了检验铵态氮肥,若干版本教科书都设计了类似于沪教版教科书“活动与探究”安排的实验设计:把少量硫酸铵放在试管中,加入3mL氢氧化钠溶液,在酒精灯上微热,把湿润的红色石蕊试纸放在试管口,观察试纸颜色变化[5]。该实验为敞口设计,氨气直接散逸至空气中,有刺鼻的气味,对班级的空气环境和师生的健康都会造成一定的影响。为了解决这一难题,笔者设计密闭实验装置,同时将该实验与沪教版教科书中的“两种无色气体——氯化氢和氨气混合产生白烟”实验和“分子不断运动”实验合为一体,最大限度地放大了实验的效益。既实现了三个实验完美的结合,又实现了反应产物氨气的有效去除,可谓一箭三雕。

选用长柄V形硬质玻璃管、10mL注射器、气球、橡胶塞等组装密闭装置,依旧选取硫酸铵和氢氧化钠溶液作为反应物,酒精灯加热,实验结束后,轻轻推动注射器活塞,注入少量浓盐酸至脱脂棉上,观察到有白烟产生,且白烟逐渐由长管口向内逐渐蔓延。学生可以在短时间内不仅观察到氨气能使红色石蕊试纸变蓝的实验现象,同时利用加入脱脂棉上的浓盐酸,有效地完成了氯化氢和氨气混合产生白烟的实验和分子不断运动实验。

1.实验仪器和药品

长柄V形硬质玻璃管、酒精灯、铁架台、橡胶塞、10mL注射器、气球;红色石蕊试纸、蒸馏水、NH4Cl、浓盐酸、NaOH溶液等。

2.实验装置、操作方法和实验现象

(1)连接装置,如图5所示。推动注射器活塞,气球鼓起,一段时间不变瘪,说明装置气密性良好。向长柄V形硬质玻璃管底先加入少量NH4Cl固体,两端塞上带导管的塞子。长柄端导管用气球密封,短柄端塞子上插入装有NaOH溶液的10mL注射器,长柄V形硬质玻璃管的长柄内上部用不干胶固定一块约5cm长湿润的红色石蕊试纸。

(2)稍用力挤压注射器活塞注入少量NaOH溶液,用酒精灯预热长柄V形硬质玻璃管底部,再对准药品部位微热,观察到气球稍许涨大,湿润的红色石蕊试纸向右较快地变成蓝色。说明NH4Cl固体与NaOH溶液混合共热后放出氨气。

(3)推动长柄端注射器活塞,将少量浓盐酸推至脱脂棉上,片刻,观察到有细小的氯化铵固体颗粒分散形成白烟,且逐渐由长管口向内蔓延直至充满玻璃管,湿润的石蕊试纸开始向左较快地由蓝色变成红色,并且白烟越来越多。说明氨分子、氯化氢分子都在不断地运动,两种无色气体——氯化氢和氨气混合产生了NH4Cl白烟[6]。

3.实验改进的优点

(1)采用密闭装置进行实验,将产生的氨气密封在装置内,红色石蕊试纸变色明显,基本杜绝了有害气体的排放。气球具有缓冲气压、防氨气逸出的作用。

(2)实验试剂用量大大减少,降低了实验药品损耗,将沪教版教科书中的“氯化氢和氨气混合产生白烟的实验”“分子不断运动实验”集成于一体[7]。提高了氨气的利用率,解决了实验的污染问题,实现了实验设计的一体化、集成化、绿色化。

(3)湿润的红色石蕊试纸由红变蓝,再由蓝变红,这一变化过程增强了实验的效果,放大了实验的效益,活跃了课堂的气氛,激发了学生的学习热情,拓展了学生的思维,对于培养学生的实验安全和环保意识等“社会态度与责任”素养将大有裨益。

化学实验对培养并发展学生的科学思维、科学品质具有不可替代的作用,实验创新来自教师孜孜以求的学习态度、競競业业的实践积累、不断创新的思维品质、研究实证的科学精神。因此,教师应从学生关键能力发展、必备品格形成和正确价值观念培育的教学取向出发,在遵循科学性、可行性、安全性、人文性等原则的指引下,注重运用科学思维能力和科学探究能力,使得化学创新实验有更合理的方案、更科学的装置、更适合的步骤、更有效的证据、更全面的分析推理,获得更严谨的实验结论,多层面充分发挥实验在化学教学中的教育功能和教学价值,实现学生实验观念、实验思想乃至化学实验文化的形成与培育,进而达成培养学生的科学思维、科学方法、科学态度与价值观等目标。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2018:7,57.

[2] 李德前,杜玉芬.巧用长柄V形玻璃管改进和设计化学实验[J].化学教学,2013(08):41-43.

[3] 王晶,郑长龙,主编.义务教育教科书·化学(九年级)(上册)[M].北京:人民教育出版社,2012:129-130.

[4] 沈怡文,陈德余,主编.义务教育教科书·化学(九年级)(上册)[M].北京:科学普及出版社,2012:82-83.

[5][7] 王祖浩,王磊,主编.义务教育教科书·化学(九年级)(上册)[M].上海:上海教育出版社,2012:58,11.

[6] 胡巢生.例谈注射器在初中化學实验中的使用[J].化学教学,2018(05):65-67+97.

【责任编辑 郭振玲】