王友身:我的家庭和记忆的影像

后商

在美术馆盒子空间里,悬空着几条绿线,密密麻麻夹着陈旧的新闻照片。这些照片越过观众的头顶,呈凌空之势,但又为它们的处境所限制,它们只存在于既定的轨道里。这是王友身的千年虫系列的一个作品。千年虫,是跨越千禧年时会发生的电脑漏洞,最早的预警大概在1990年代初,由于电脑应用程序的早期设定漏洞,这些配备了较早的主机系统的自动化仪表、报警系统、电梯将会在千禧年的第一秒发生系统崩溃。千年虫在系统中蛰伏着,人们突然意识到自己无从应对这场即将到来的危机,只好在恐惧中同样等待着不可避免的虫灾。

千年虫的预言,没有真正的实现,人类设计的计算机系统没有那么脆弱,人类社会也是如此。但对千年虫的恐惧并非空穴来风,技术革命的发生始终伴随着类似的负面想象,媒体上也是如此,逐渐占据着人类生存生活空间的媒体,同样无时无刻不在传递糟糕的故事。从1999年到2000年,经行并不困难,王友身并不恐惧,也并不怀旧,但他生活的世界却发生了很多事情,社会的转变和人们的生活状态都发生了很多变化。

一半记者,一半艺术

王友身是《北京青年报》美术编辑吸纳的第一个视觉艺术院校毕业生。进入《北京青年报》后,王友身很快策划了“中国现代艺术展”的选题,他既是展览的艺术家,也是媒体的记者。一个开版不仅有王友身拍摄的现场照片,还有费大为、徐冰等人的文字。此后,王友身做了很多富有新意的尝试,比如“1990年中国美术大事记”。所有这些策划都出现在了画廊版,也就是后来的视觉艺术版,不过2004年终止了,后来的副刊下的展览版则是另起炉灶。

1991年,王友身借《北京青年报》复刊十周年的契机,和同事策划参与了“新生代艺术展”,周彦、范迪安、尹吉男等人为《北京青年报》撰文。展出地点是中国历史博物馆,也就是今天的国家博物馆。这次展览意义非凡,它较“中国现代艺术展”更能展现具体的艺术语言和规范,且代表了新生力量的集体诉求。

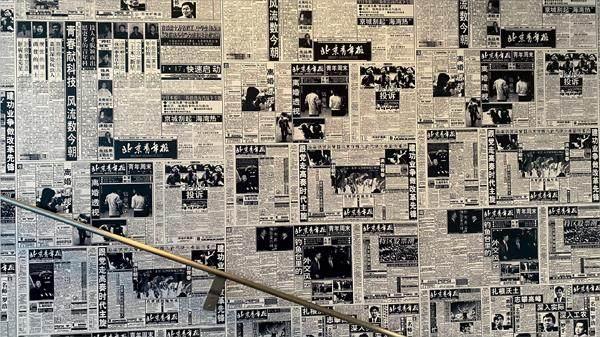

王友身的职业发展刚好符合媒体大发展的趋势。1989年到1993年间,报纸开始自主发行,并且电脑排版取代了铅字排版。自主发行后,报纸不再局限于订阅制,开始顺利地走进报摊、胡同,以及每家每户。直到1990年代,《北京青年报》才成为重要的主流报纸。1990年代,《北京青年报》推出《青年周末》,第一期零售1.9万份,三个月后零售23万份。而在1981年,《北京青年报》仅有2万余份订阅数。由此可见曾经辉煌一时的“《北京青年报》现象”。这股蓬勃的气势后来一直延续到中国传媒第一股北青传媒。

《报纸·广告·中间》

如此到了1993年,王友身以参展艺术家和特约记者的双重身份参与了第45届威尼斯双年展。王友身拉来了报社的赞助,他对社长说,自己会制作报纸窗帘,宣传《北京青年报》。那是当时中国艺术家第一次进入威尼斯。此外,王友身还参与策划了“博缘华·艺术室内设计方案邀请展”“加速度”等项目。

在一层和地下室的通道中,《报纸·广告·中间》贴满了整面梯墙,“四十四年艰苦创业 三报一刊年轻有为”。《北京青年报》打出的广告很具有时代气质,“读《北京青年报》,只读出了两个字:中国。想一想这张报办了44年了,从1949年到1993年,一茬一茬的年轻人,借房、租房、买房,风风雨雨、火火爆爆,总也有个希望。想一想这段墙修了2000多年了,从秦始皇到共和国,一年一年的历史,烽烟消了炊烟涨了,世纪来世纪去,总也有个明天。”在楼梯上下徘徊、驻足,观众可以看到《走南闯北的女硕士》《电子魔手最先伸向巴格达》《离婚透视》《你有权投诉》等新闻报道,也可以看到“还是四通!”“亚太商场向您致意”“新时代新知己 启迪家用电脑”。

1990年代,王友身穿着报纸制作的服裝,在北京街头游逛,并在报摊钱掏出现金买报纸。同样的改装发生了接着发生了好几次。他穿着同样的服装,躺在报纸罩起的床上,摊起四开的报纸。或者直接将报纸悬挂在窗户上,充当室内和室外、光和阴影的中介。通过这些作品,王友身向人们表明,媒体不仅仅是社会公器,它还作用于私人生活和日常场景。衣服、窗帘、沙发都关于个人自身,但这些事物也会发生改变,就像1990年代的喇叭裤变成2010年代的休闲时装一样。在一系列的运作后,媒体最终会引发人的观念、行为的变化。

时间·影像·记忆

王友身习惯称自己为业余艺术家,这是一个很模糊的身份。王友身也借此和艺术创作保持良好的张力,这是他创作背后的潜台词。在逐渐“扩充”和“流动”的现实中,王友身侧身其中,持续回归自身的经验,任其不断延伸和生长。他不断改变自己理念,对新的方法和艺术保持开放和理解的态度。所以他的艺术理念恐怕很难定义,倘若要概括的话,他的艺术随着人生和社会的变化会有所变化。

1989年到1994年间,王友身记录下来了奶奶最后一段时光,集结成《我奶奶去世前后》。奶奶的房间几乎没有多余的物件,它不是消费主义的,是实用主义的,房间只有一张床,以及不多的床上物品,连多余的衣服、毛巾都没有。但这不会让人感觉到孤独,反而是说,房间回归到了它最初的状态。空无一物的房间,不正象征着步入暮年的奶奶吗?在人生最后的时间,奶奶瘦成了骨头,身体虬结在一起。经历过太多故事、历史、时间的奶奶,似乎已经不再需要物品了,她潜意识里明白,物品是有价值的,是易逝的。

千年虫

在过去的时间里,她的意识在物质世界里已经低到了尘埃里,她没有物品,也不需要物品,人们借助物品充实自己、理解自己,但奶奶没有,奶奶不会。在一个没有物质的世界里,奶奶坐下,踱步,穿梭在浮动的时光。出生于世纪中叶的人,大多经历过物资的匮乏、亲朋的亡故,他们了解生命的无常,精神与价值的不确定,以及在大风大浪中保持平静的日常的重要。 注意看奶奶的眼睛,她似乎在告诉观众不仅关于过去的故事,还有关于未来的故事。

要想理解照片,首先要理解纸张。纸张有数千年的历史,将一张纸看作是具体的生命的话,纸张就是长时间的生命,而不是短时间的生命。人使用纸张,是短时间丈量长时间,单凭知识和力量都是无法完成的,所以人一方面将纸张当作工具使用,另一方面又不得不放逐纸张背后无法言说的“神话”与“寓言”。纸张之美,正在于它所蕴含的厚重的历史,它既独立于人的历史,又和人的历史相互交融。照片也是如此,且还把空间贮存了下来。

很多摄影都是有关记忆的。《营养土》则将记忆的恢复抬伸到我们面前。父亲侧着眼睛,脸上蓄积着经年的情绪,但完全没有暴露这些情绪的迹象,这些情绪逐渐笼罩并侵袭了整个感官,他的前额、鼻头僵硬着,只有到脸廓的外围,才有松弛的痕迹,薄薄的一层白发轻飘飘的,既划定了陈年故事的疆界,又延伸到新的时空。在那里,气息变得安静,花架、仙人掌无序地生长和摆置着,仙人掌盛放着粉红色花,画面中多了几分欢乐和轻松。养花人注视着花,不是欣赏的姿态,花的美也因此显得局促,但不失可爱。

在父亲的影像边,放着一堆营养土。营养土是培育苗花的土壤,它通常比通常的土壤更有营养,土质也更疏松。父亲晚年生病,闲在家中养花鸟,但却养不活君子兰,求教多方才借来营养土培植活了。王友身效仿营养土的来植,将其堆积在美术馆展厅、公寓房间。营养土是自然,公寓房间是人工,营养土的来植就是自然环境对人居环境的改造和扩展。所以,父亲的周遭弥散着从自然里借来的物力,空气中弥漫着根系,漂浮着也生长着的根系,它“扎根”在空气中,就像记忆扎根在我们的生命里。

照片在水中浸泡

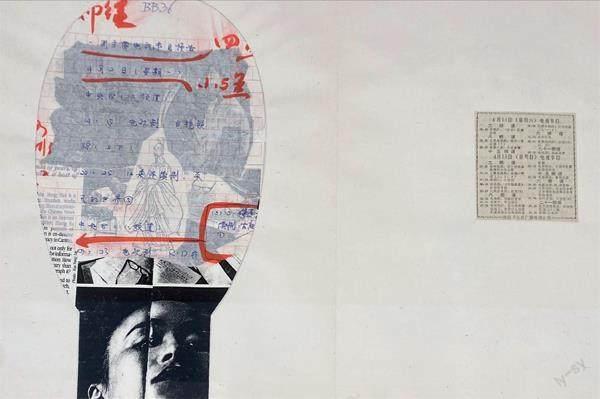

从朋友、奶奶、父亲出发,王友身开始理解普遍的人。《人像系列》就是这样的例子。王友身从他对具体人的关注抽离开,去除性别、民族、种族的分别,转向了模糊的、抽象的人。他借用宣纸、卡纸、印刷品、报纸、复印纸、信笺,创造了一个群像图谱。注意看它的形状,它是一个拉长的头的形象,椭圆而长条,类似于祭符。在椭圆形中,人物、剪贴报纸不断叠加、错落,并在拥挤的空间尽其所能地展露自己。从形状上来看,并不是很惊艳和出挑。颜色上也是如此,一律黑白灰。

《人像系列》剪影

它的意味是什么?头像是有实体的,它的实体是人的头颅,也是出现在媒体和相框上的头影。作为人的头颅,它是有血有肉的,那些印痕就像是器官间的界限,以及器官的磨损。而作为界限内的头影,它是婆娑起舞的社会記忆,时而紧张时而松弛,时而明朗时而暗淡。有学者将之概括为“从去意义到无意义”,其实也不尽然。人们开始接受“时代的进步”等观念,但更多意义上还是接受着这个观念的古老版本。人们已经习惯用老的眼睛观看不断变化的现场,但很少有人真的参与其中,在这个意义上,对抽象和群像的理解和认知成为一种既内在又外在的渠道,只不过它很快成为了巨大现实的附属品。时至今日,我们已经很难从如此集合而抽象的意义上理解现实种种。

“当代艺术作为艺术界的实验,需要一种默默的工作态度,不断改变自己的周遭环境,发现周遭的可能性。这或许是我的性格,也是我的能力。我一直想做自己能做到的事,也很愿意与所有系统发生交割,也知道该何时退出,何时进入。”栗宪庭以“一场静悄悄的革命”领挈了王友身导师陈文骥的艺术,而它同样也是王友身的一个信条。

《暗房》《清洗》或许可以承载王友身对艺术的内在想象。《暗房》给观众提供了一个开放式的公共空间,供其制作和体验摄影,而这个过程也暗合了制造和遗忘的逻辑关系,只不过它无法变成现实。正如其曾谈论到的,“当今生活的一大特征就是个人被困在各种约束中。比如,电视节目是预先设定好的,你只有先承认这种约束形式,你才可以选择观看什么节目。我在作品中表现的就是这种束缚,特别是印刷品。可以说这是文化限制个体的一种形式。”

在其工作生涯中,王友身收集和存储了很多印刷物、图片、材料,这已是他的职业习惯。在展厅的“暗房”中,观众可以看到盛放着照片和夹子的显影盘。和平常的照片不同的是,这些照片都在经历清洗的环节,它们有的变成了白纸,有的还可以从中辨认出具体的形象,比如服务员、旧币、哀悼的人、新生儿、简笔画人物、可口可乐广告、书本。

大多数被辨认出的,都是生机勃勃的人,他们或极开心,或极焦虑,甚至在雨中奔跑。照片在水中长时间浸泡后,发生了一系列变化,其呈现的影像也因此而变化,就像人类对图像的理解和记录,它会斑驳甚至消失。放大到社会也是如此。现在我们已经很难想象1990年代的故事了,我们无法透过这些证件、公共汽车想象到完整的历史,这是这个系列作品对今天的处境特别不凡的提示。文字改变了,档案残损了,但又如何借此窥见历史的真面,这是一个仍需要探索的问题。

跨越千年虫,王友身在公寓硬邦邦的水泥地面,撒上了种子,不久后绿苗一簇簇从人形的土壤上长出来。这些绿苗既是生机也是危机,他们在2020年代必然要经历焦虑、压力、牵扯,但他们又如何讲述他们破土而出的故事,以及他们脚下的土壤,以及盛放着土壤的公寓?

作者说

“最早的‘在路上故事是塞万提斯的骑士故事和约翰·班扬的讽喻故事,这些真的只是故事的故事,大概是为真理做出的滑稽又辛酸的尝试,而这就是我们重新出发,面对世界的最大的缘由。”