请记住我

朱赫

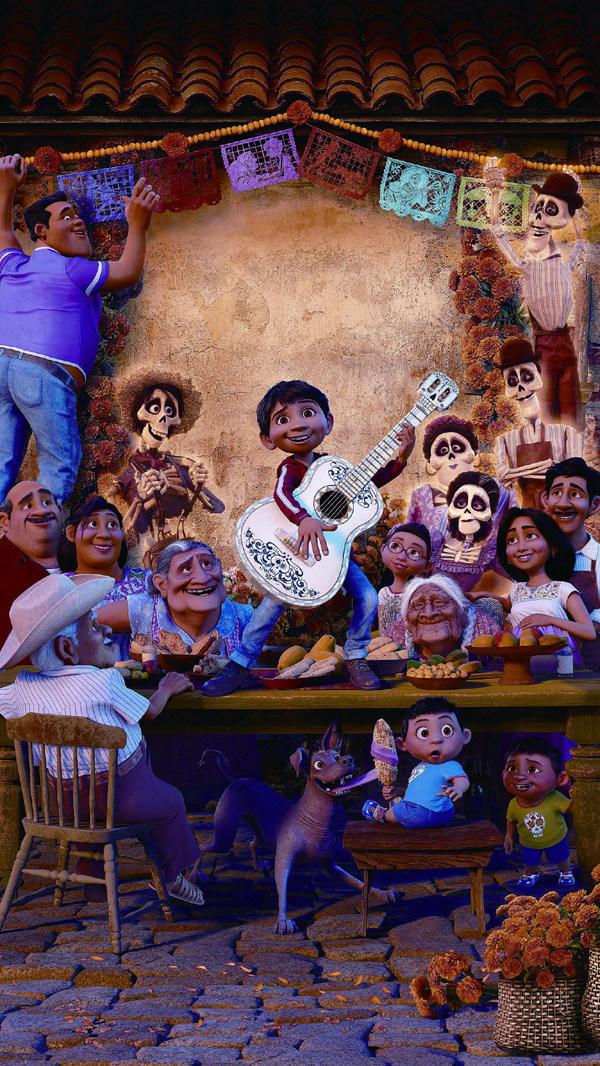

《寻梦环游记》于2017年在中国上映,讲述了热爱音乐的小男孩米格和落魄乐手维克托在五彩而神秘的亡灵世界的一段奇妙冒险旅程。这场“亡灵节”的寻梦环游,是关于“死亡”这一主题的故事性阐释。

在中国,“死”是一个敏感的词汇。我们都忌讳触及死亡的话题,甚至就连谐音“4”都跟着“躺枪”。

心理学家纳吉研究发现,我们对死亡的认知存在3个阶段:首先,死亡只是短暂的分离,死去的人还会回来;其次,有些人,比如英雄、幸运的人,是不会死的;最后,死亡不可避免,它是生命中必然的过程。我们在不断成长的过程中塑造着对生命的主观认知,所以对死亡命题的讨论并非是一道“超纲题”,而是一道“必选题”。而《寻梦环游记》的出现无疑为空白的死亡教育提供了一种艺术的依托和理由。

在影片中我们可以看到,亡灵节对墨西哥人来说极其重要。每逢这一天,人们都会用金黄色的万寿菊铺满从家中小院到墓园的小路来引领亡灵回家,大街小巷挂满彩色剪纸,人们用幸福快乐装点这个逝者与亲人相聚的节日。死亡对他们来说,只是一种无法跨越的分离,他们坚信逝去亲人的亡灵一定会回来,所以大家载歌载舞地期待相聚。电影中,主人公米格的奶奶在亡灵节当天将米格叫到灵堂内,为他讲述亡灵节的故事与习俗。节日是死亡教育的第一课堂,在具有家族仪式感的氛围之下,观众同米格在奶奶的讲述中一同建立对死亡的认识。

米格追寻音乐梦时,误入亡灵国,邂逅到已逝的亲人们。他们都呈现出骷髅的模样,与米格形成了鲜明的对比。影片中的亡灵虽然可以在亡灵节当天与家人团圆,但终究不能与亲人相见、相拥。这令米格心惊胆战,却无疑给观众一个重要的心理启示——人一旦死亡,就再也不能和最爱的人拥抱了。死亡意味着失去与隔绝,意味着不再拥有,意味着永远的告别。影片开头借助米格误入亡灵世界的情节设计,牵引出死亡教育中的第一层含义——死亡是不可逆的,要珍惜自己的生命,爱护和珍惜身边的人。

误入亡灵世界的米格遇到了落魄乐手维克托,这个即将被女儿遗忘,从而从亡灵国消失的亡灵面临着“终极死亡”。人的一生要死去三次:第一次是心臟停止,生物学上被宣告死亡;第二次是举行葬礼,社会层面上不复存在;第三次是世界上最后一个记得你的人忘记了你,从此整个宇宙与你无关,这便是终极死亡。影片借助这个亡灵世界的特殊规则将生死两个世界紧密地联结,传达死亡教育中的第二层含义——死亡很可怕,但铭记却是永恒的。只有用爱与记忆才能搭建起通往彼岸的舟车,承载逝者灵魂前来相聚,不曾遗忘,就不曾分离。

米格经过对家族历史的追溯,回到现实世界后给理想找到了爱的支撑,为太奶奶唱出了记忆中的歌。米格重新认识了死亡,这让他在尊重生命的前提下,更好地面向未来。所以死亡教育不只是“死亡”教育,它也是生命教育。当我们有勇气去谈论死亡时,对世界的眷恋才会更加强烈,才会更好地尊重与珍惜生命。影片尾声,米格用吉他奏响了死亡教育的第三层含义——只有理解了死亡,才能更清楚地看清人生自我发展的无限。一家人拥抱和解,米格的生命也因追逐梦想变得更加精彩。

死亡教育并不是意图带来恐惧与神秘,而是想告诉我们:知死而生,更知生的珍贵。谈论死亡并非是禁忌,正是死亡教育的缺失才让我们对死亡不够宽容。影片向我们传达着死亡教育的内涵,带领我们感知到死亡不可逆的本质,理解了记忆是连接生死的桥梁,在“未知生,焉知死”中体悟生命的珍贵。倾听电影中爱与死亡的变奏曲,换个角度感受生命意义吧!