在烘房的日子

范泽木 西湖不倒翁

到了农历十月下旬,温度像斜坡上的碎石,轻轻悄悄地落下来。地里的白术渐次染黄,外公、外婆、舅舅就开始收白术了。

一担一担的白术从地里到家里,去了枝,去了根须,被装进一个个筐里。舅舅和外婆继续去地里收白术,外公到离家一里多路的土坯房里,修缮烘白术的烘坑。烘坑分为三部分:烧火的火塘,传递热量的形似笔画“横折”的坑道,还有一个堆放白术的斗床。按土话叫法,烘白术叫“熜白术”,烘坑叫“白术熜”。

外公在火塘点起火,打起手电,看哪里漏烟了,就拿起一团泥巴“啪”的一声甩上去,像打了烘坑一巴掌。然后,他拿起薄薄的木片,把那团泥巴抹匀。每一年,那坑道上总是贴满了泥巴,就像打上了很多补丁。

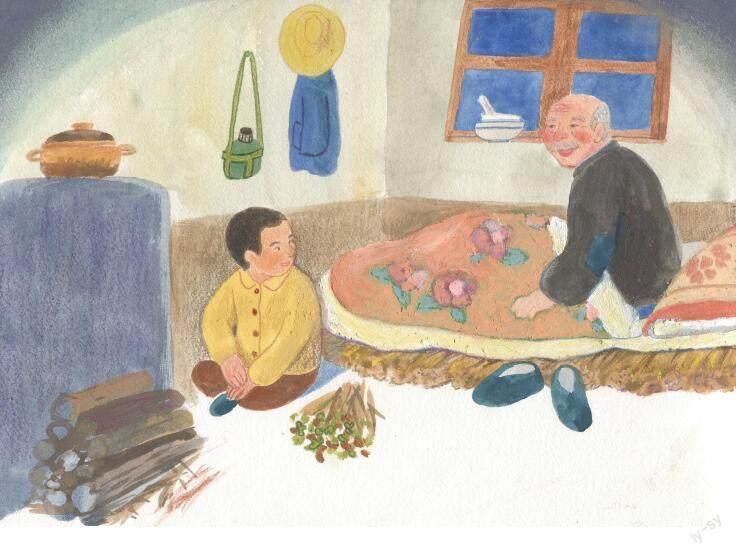

“晚上要烘白术,你来不来?”外公问我。

我歪了歪头,不置可否。

“可以炖萝卜块,可以烧腊肉糯米饭。”外公笑眯眯地诱惑我。

我立即把头点得跟鸡啄米似的。

外公把新鲜的白术一筐一筐地倒进斗床,拦上挡板,坐到火塘前点火。他用火柴引燃木屑,用木屑引燃几根干枯的枝条。等火慢慢变大了,就往火上架几根粗木棍。不一会儿,火就舔上了木棍,外公又拿起幾根劈成两半的松木架了上去,火在火塘里跳舞,热量通过坑道直奔斗床。

“可以炖萝卜了吗?”我急切地问道。

“还不行,斗床还没冒热气呢。”外公看了看我,说,“况且现在还没有炭火,怎么炖萝卜?”

我撇了撇嘴,靠着柱子,看火继续跳舞。

“冒热气了。”我喊道。青烟从一个个白术间钻出来,慢吞吞地往房顶升上去。

“不要急。这会儿火势足,我要盯牢斗床,还顾不上给你炖萝卜。”

我往后靠了靠,后脑勺抵着柱子,心想,你这不是坑人嘛。

斗床上的青烟或左右摇摆,或扶摇直上。火塘里,火势汹汹。可是我的眼皮已经开始打架了。

“你先眯一下,过会儿我叫你。”说着,外公把竖放着的草席放倒、摊开,给我铺好了床。

我两脚蹬掉鞋子,盖上被子,一下子就跌入了梦乡。

我被一阵“叮当”声吵醒。见我醒来,外公乐道:“我刚炖好萝卜你就醒了。”

我猛地坐起来,睡意全无。

外公在火塘旁边用三块青砖搭了一个小灶,灶膛里红红的炭火一闪一闪,像在呼吸。灶上架着一个炖锅,锅盖已经被掀开了,锅里“咕嘟咕嘟”冒着泡,几乎炖烂了的萝卜发出诱人的香味。

我拿来一个搪瓷碗,盛了一碗萝卜,萝卜的清香直奔我鼻子。那萝卜果然已经被炖得烂透,到了入口即化的地步,实在太美味了。火光在我脸上跳跃,烘得我全身暖融融的。我三口两口吃完了一碗,还觉得意犹未尽。

外公指了指炖锅,意思是还有。我又装了一碗,问道:“什么时候烧腊肉糯米饭?”

“改天烧。”他转过头问我,“你难道吃了萝卜还不够?”

好吧,改天就改天,烘白术还要持续很长的时间呢。我心想。

我吃得肚子圆滚滚的,毫无睡意,就推开窗户。窗外夜色清朗,弯弯的下弦月正挂在空中,星星灿烂,仿佛被人擦拭了很多遍。门口的晒场上,铺满了月光,朦朦胧胧,仿佛一场美梦。

我打开门,想到月光下走走。一股寒意袭来,让我忍不住一个哆嗦。屋里装着春天,屋外却是冬天。我拴上门,听到后面的松林里传来猫头鹰的叫声。烘白术的时光,多美好。

此后,我就不睡在家里了,天天跟着外公睡在烘白术的地方。

外公没有食言,几天后就给我烧了腊肉糯米饭。红棕色的腊肉一看就让人垂涎三尺,糯米饭沾上腊肉的油和香味,别有一番滋味。

天上没有月亮,星星眨着明亮的眼睛。外公往火塘里放了一个大大的树桩,说:“斗床里的白术是第二次烘烤了,只用文火就好。我带你去吃果子。”

我们推开门,寒风直灌屋子。我紧了紧衣服,打开了手电。地头的小路把我们带到了土坯房后面的一个小坡上。

外公朝拐枣树上打手电,对我说:“你上树还是我上树?”

这种事当然是我来。我抱着树干,双脚交替着上了树。拐枣又叫金钩梨,经霜前有点涩,经霜后却甘甜得如同甘蔗。我摘了一些,塞进嘴里,甜蜜的汁液顺着喉咙流淌。这时,树下传来外公的声音:“你折几串就行了。”

我们回到烘坑旁,就着明晃晃的火光,吃起了金钩梨。我以为烘白术的时光一直都是如此美好,然而并不是。

那又是陪外公烘白术的一个晚上。外公先添了几根木柴,准备用一阵猛火,再把木头退出来改用文火。他回头看了看我,说:“你先睡吧,我再盯会儿。”

我躺了下来,红红的火光给整个屋顶都镀上了金色。温暖的火光让我一下子睁不开眼睛,继而进入了睡梦。

“哎呀,我的老天爷,我的老天爷!”外公大叫道,把我惊醒。只见他迅速扯过我的棉被,盖到斗床上,拎起火塘边的水桶,往被子上浇水。

“快把火塘里的火灭掉,斗床着火啦!”我抖掉一身睡意,忙用铁钳子把柴火退出火塘熄灭。外公飞快地用脚勾过一只筐子,拆掉挡板,双手往筐子里刨白术。他刨了一筐又一筐,每装一筐就躬着身子,咬牙切齿地把筐子挪到远离烘坑的地方。

终于,所有的白术都被装进了筐子。外公把湿答答的棉被挂到柱子上,打着手电看斗床。斗床底部的竹帘已经焦黑,还冒着烟。外公舀起一勺水洒上去,竹帘发出“嗞嗞”的响声。揭掉竹帘,那几根横架着的木头也已经焦黑,遇到水同样“嗞嗞”作响。

外公拍了拍胸脯,后怕道:“还好,还好,要是斗床烧起来,那就完啦。”他扶着斗床的边沿,老泪纵横。顿时,他痛得举起右手,勾起手指,发现三个手指的指甲缝里渗出血水。刚才刨白术时弄的,现在终于感觉到了痛。他换右手拿手电筒,勾起左手的手指一看,也有两个手指受伤了。

我也跟着难过起来。外公已经连续在这屋里待了好几天,很多个日夜没有好好合眼了。在猛火还没变成文火之际,沉重的睡意爬上他的脸颊,让他睁不开眼睛。外公喃喃道:“我怎么就睡着了呢。”

斗床需要翻修了,烘白术暂停。外公取来新的木头,架在斗床的底部,新编了一块竹帘垫上。我决定继续跟外公在烘房里过夜。我把草席摊在地上,铺好了床,对外公说:“今天你睡觉,我值夜。”

外公摆了摆手说:“你一个小孩子,熬不了夜,也不能熬夜。”

我把外公往床上推,直着脖子说:“你这是看不起人。”

外公笑了笑,在草席上坐下来。

“斗床上的白术是第二次烘,只要用文火就行了,猛火我看不牢,文火还能看不牢吗?我不让火灭就好了。”

外公惊讶地看了看我,说:“没想到你跟我这些天,也长进了。”

我神气地推了推鼻子。

火塘里的枯木桩摇曳着火光,火焰的外围淡蓝色,里面是火红色。不多久,火光在我眼前模糊起来,变成了一片,到最后变成了一线。我猛地睁开眼,揉了揉眼睛。都说病来如山倒,我看困来也是如山倒。我偏过头看了看外公,发现他已经睡着了,鼾声像潮水一样起伏。

我站起來,伸了伸懒腰,扭了扭脖子,终于清醒了一点。

火塘里的火摇摇摆摆,一闪一闪,使得整个屋子一下子明亮一下子黯淡。外公的鼾声持续着,火光闪烁着,困意又袭来。我只能时蹲时坐,不停地变换姿势,来抵抗这汹涌的睡意。

我推开窗户,趴在窗沿往外看。快到十一月半了,椭圆形的月亮,正从远处乌桕树的树顶上升起来,给窗外的晒场铺上一层银光。星星灿烂,夜空像一盏点缀着无数灯泡的大灯。

我突然想起屋后坡上的金钩梨,不知果实落了没有。我瞧了瞧火塘,木桩还剩好大一块,于是,我打上手电,开门往外走。披上一身寒意,沿着地头的小径,往坡上走。我咬着手电筒,双手捧着树干,双脚交替着上了树。

金钩梨落了很多,但还留有一些。我按照外公的说法,折了几串藏进兜里,就咬着手电筒下了树。

在一阵阵寒风的涂抹下,金钩梨更甜了,简直甜到发腻。月亮已经上了半空,把大地照得影影绰绰,一片柔和。

进了烘房,我看到火塘里的火焰还在跳跃,外公还在沉睡。我关上门,坐到火塘旁边,吃起了果子。

伴随着一串咳嗽声,外公醒来了。

“你真没睡觉?”他揉了揉眼,说,“我居然睡了这么久。你快睡吧。”

他披衣起床,用铁钳拨了拨那木桩,添了一根木头。“你去睡吧。”他催促道。

我给了他一把金钩梨。

“你一个人去摘金钩梨了?”

我点了点头,说:“是啊,不然容易发困。”

外公笑呵呵的,摸了摸我的头说:“好,我等会儿吃,你去睡吧。”

我一骨碌钻进被窝。这被窝真暖和,嘴里金钩梨的味道也很甜。

发稿/沙群