闲不住的父亲

吴仲尧

老家的台门“铁将军”把关,我知道父亲又下地去忙碌了。

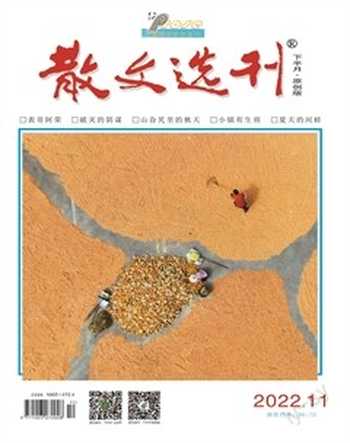

我寻到田头,只见父亲头戴笠帽,弯腰屈背正在给茄子苗锄草。父亲的耳朵背得厉害,直到我走到他跟前大声喊他,才缓缓抬起头,黝黑而沧桑的脸上掠过一丝羞赧的笑意,顺手撩起衣襟擦掉额头上的汗水。

父亲佝偻着背,像做了错事的小孩子,皱一下眉头,默不作声,生怕我埋怨他。多少次,我叮嘱父亲,85 岁高龄了,大热天少去地里干活,万一有个闪失,一把老骨头也经不起折腾。

见我不开口,父亲先搭腔,告诉我说,前些日子雨水多,野草青郁郁挤得快盖过豆角、茄子、辣椒、番茄秧了。锄草,最宜响晴天,阳光越狂暴,锄草的效果就越好,过个晌午,差不多都晒瘪了。这个道理我懂,但在炎炎烈日下锄草,人身上也受煎熬呀,更何况对于一个体弱力衰的耄耋老人呢?

我考上大学前,暑假没少跟父亲去锄草。父亲给我做示范,说:“锄头吃土最少一寸厚,这样,草也死了,苗也保了。”只见父亲双脚一前一后,踩在地垄间,双手挥动锄头,动作有板有眼,有轻有重,锄头过处,土层松软,杂毛乱草纷纷扑地,一棵棵茁壮的苗儿,婷婷而立。

然而,对于我,锄草是一种高强度的体力消耗,重复机械的动作,枯燥得难以忍受。骄阳真的似火,明晃晃的阳光像毒针一般刺下来,连头顶的草帽也无济于事,感觉面颊火烤般疼痛。锄不了几垄,我便腰酸胳膊疼,手掌也起了泡,汗流滚滚,从发梢淌下,越过眉毛,直抵眼眶,辣得睁不开眼睛。一时间,渴也来了,饿也来了,又累,又晒,人几乎晕厥,一屁股蹲到地上,直喘气。

父亲见状,总会念叨,農活没轻活,啥活拼的都是力气和身子骨。父亲叫我撂下锄头,去田边的树荫下歇凉。我望着不知疲倦的父亲,暗暗发誓,有朝一日,一定要让父亲脱离这种艰辛的生活。

后来,我曾几次试图将他从土地上迁走,跟我在县城里颐养天年,过那种悠闲自得的老年生活。可是,每次都失败了。父亲说和土地打了一辈子交道,对土地有了一种特殊的感情,割舍不下,虽干不了重体力活,但侍弄蔬菜地还是绰绰有余的,权当活动活动筋骨。

土地真是父亲的命根子呀!