世俗豆腐

刘文波

“富人吃贵物,穷人吃豆腐”,豆腐是布衣裙钗的女子,却又锦心绣口、七窍玲珑,操持着农家的饭碗。她变换着百般花样,让平凡的日子摇曳多姿,舒徐有韵。

豆腐,煎、炸、焖、炖、凉拌、热炒都可以。清晨,端个粗瓷海碗,追着沿街撒下豆腐清香和悦耳梆子声的豆腐挑子,从卖豆腐人的手里稱二斤豆腐,捧在手里还温热暖手。下锅前,饿极了的孩子往往掰下一块就往嘴里填,很过瘾,既解饥又解馋。大人也不会责怪孩子,因为温热的豆腐吃了熨帖肚子。锅里点一层豆油,将切得方方正正的豆腐块顺锅沿滑进锅里,正反两面煎,外黄里嫩,焦香润口,甘如饴,老人孩子青壮年都好这一口。家常的炖豆腐少不了大白菜,白菜和豆腐在一起简直就是天造地设的姻缘,没有霸王与虞姬的刚烈,没有东坡与朝云的缠绵,却是凡夫俗子的家常福气。冬天里,经常能吃上一碗顺口的白菜炖豆腐,那是对农人一年辛劳的奖赏,有劳有获,有种有收。一年的日子全在这一碗贴心贴胃的汤汤水水里,充实、顺畅。这些都是平民的吃法。

读汪曾祺的《豆腐》,让我大开了眼界。农家饭碗里安常处顺的俗女子,在高级厨师的料理下,加名料煲汤,在快绿怡红的簇拥下,豆腐竟也现出了大家闺秀的气质。一个个菜名就吊足了人们的胃口:砂锅豆腐、麻婆豆腐、菌油豆腐、虎皮豆腐,还有文思和尚豆腐,林林总总的汤料作料,将豆腐弄得“珠光宝气”,如格格出场,热闹非凡。豆腐原来是“养在深闺人未识”“天生丽质难自弃”。其实,在汪老品尝的这些天南海北与豆腐有关的菜品中,我还是觉得凉拌、热炒的家常吃法最可人,本色的家常菜才是长久的、颐养的。

平民性格的豆腐,却不改走江湖的本性。北豆腐老道硬派,是戏曲里善唱念做打的硬朗的老生,张家口一带做的豆腐,据说能用秤钩勾起来、扛着走几十里路;而南豆腐,如四川的豆花、湖南的水豆腐,则要用调羹舀着吃,那是昆曲中的花旦,弱柳扶风,娇喘细细。同样,川派的麻婆豆腐、江苏的平桥豆腐、粤派的蚝油豆腐,诠释着豆腐的兰心蕙质、富丽多姿。豆腐,处处随遇而安,让人尽情发挥智慧。

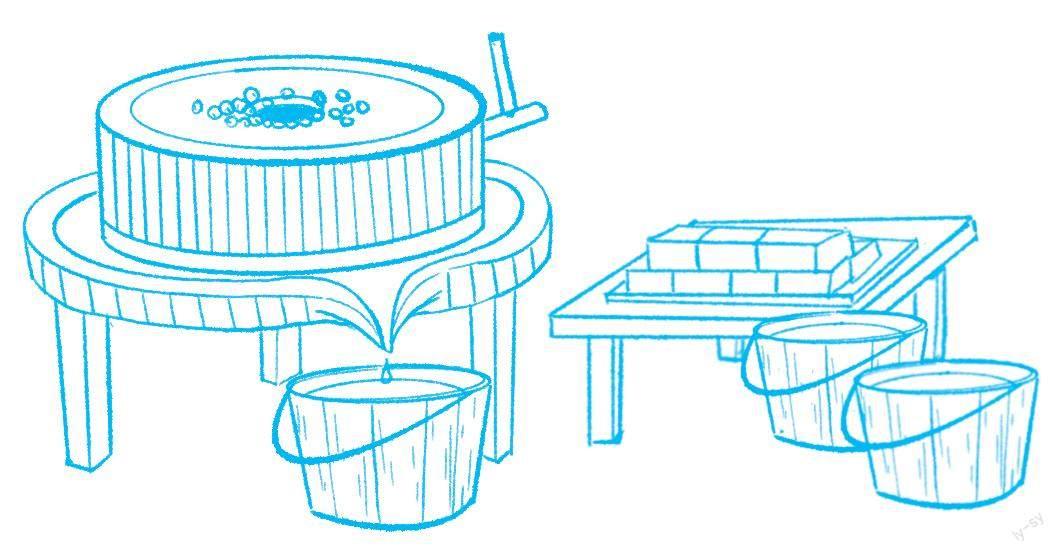

记得过去,每到年底,农村家家都要自己做一大方豆腐,能吃一个正月的。从泡豆子到磨浆再到煮豆浆,一道道工序繁缛沉重,父母忙得热气腾腾却红光满面。我则负责推拉风箱,看着火光照亮一家人的脸,看着大人的忙碌,想着马上就能吃上热腾腾的豆腐,那种俗世的热闹和心底的踏实是没有什么能代替的。生活的繁盛和饱满就在那汁白汤浓的热锅里翻腾、繁衍。开了锅,就要点豆腐了。先熬一勺豆油,这道工序有讲究,一定要用豆秸来烧火,豆秸、豆油、豆腐是一脉相承的一家亲。待到豆油熬出焦香,父亲还会将豆秸的灰烬撒一些到油勺里,因此我们那时吃的豆腐里就有一点点黑色的灰渣。那时的我并不明白父亲为什么这样做,但总觉得大人有大人的道理。黑色的灰烬不但不能染污雪白的豆腐,反倒让豆腐更显白嫩。就如同生活,总有一些不尽如人意,但那又算得了什么呢?生活的庸常、琐屑、疲惫、艰辛甚至愁苦,不正是生活的常态吗?正是因为有了这些,才更让我们品味出生活的安稳、充实和甜美。吃豆腐吃到灰色的豆灰,反倒让人感到生活的真实。现在大街小巷里叫卖的豆腐,白净富态的身子,像颐养很好的肥胖的富家太太,没有了原先的火气和俗气,总觉得少了些味道。并且,用石膏点的豆腐总不如卤水点的好吃。

苏轼也喜欢吃豆腐,其有诗句写道“煮豆作乳脂为酥”,他常常亲自下厨做口味独特的豆腐菜肴给大家吃。久而久之,人们称他烹饪的豆腐菜肴为“东坡豆腐”,其风味不让“东坡肉”。一路贬谪,一路创造出颐养肠胃的美食的东坡,让人感到亲近、可爱。豆腐原系出名门,曾经是王公贵族吃的贵物。其实,无论在平常百姓家、王侯将相府,还是文人墨客第,豆腐都是一样的熨帖肠胃,让人舒服。

(余娟摘自《西安晚报》2022年7月10日 图/槿喑)