制造企业数字化转型过程探究

周慧 崔祥民 张子煜

【摘要】创新驱动发展战略背景数字化转型是我国制造企业实现新发展的重要举措, 多重制度逻辑对我国制造企业数字化转型具有重要影响。 以三一重工为例, 从多重制度理论视角, 研究制造企业数字化转型过程中多重制度逻辑的动态演化以及对数字化转型的影响。 研究发现: 制造业数字化转型过程具有阶段交叉性特征, 数字技术的快速迭代性是造成制造业数字化转型过程复杂性的主要原因; 制造业数字化转型不同阶段存在不同的制度逻辑组合, 政府逻辑在数字化转型阶段跃迁的过程中逐渐增强, 市场逻辑和政府逻辑的协同更加有利于制造业数字化转型。

【关键词】数字化转型;多重制度逻辑;制造企业;三一重工

【中图分类号】C93 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2022)22-0125-10

一、引言

近年来, 随着人工智能、区块链、云计算、大数据技术的日益成熟及第五代通信技术的广泛应用, 数字技术突破大规模应用的临界点, 开始从消费领域向生产领域、由虚拟经济向实体经济延伸, 自动化、数字化和智能化的新制造呼之欲出。 虽然众多企业投入巨资进行数字化转型, 但结果并不令人满意。 一项研究表明, 60% ~ 85%的数字化转型造成企业资金链断裂, 企业陷入“不转型等死, 转型赴死”的数字化转型悖论[1] 。 尤其是在发达国家和发展中国家“双向挤压”背景下的中国制造业还需要解决转型升级与成本上升之间的矛盾[2] 。 传统制造企业面临着是否进行数字化转型及如何成功进行数字化转型等一系列问题。

数字化转型并非带来单纯技术选择, 还会带来工作模式、组织模式、竞争逻辑等一系列变化, 是企业战略决策的核心问题[3] 。 我国制造业数字化转型决策行为是在独特的制度环境下进行的, 《中国制造2025》(国家行动纲领)、《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”智能制造发展规划》等国家、行业不同层次的制度相互叠加、相互影响, 共同对制造业的数字化转型战略决策产生重要影响。 研究在政府助力下利用数字化转型实现追赶与超越有着重要的理论和实践意义[4] 。

本研究从多重制度理论逻辑出发, 试图辨析复杂制度环境下制造企业数字化转型的过程, 探究制造企业成功实现数字化转型的关键影响因素。 通过选取制造业转型的典型代表——三一重工进行单案例纵向分析, 构建多重制度环境下的中国制造业数字化转型过程模型, 期望从一个新的理论视角, 为我国制造业成功实现数字化转型提供参考。

二、相关研究综述

(一)数字化转型过程研究综述

数字化转型逐渐成为企业普遍共识和学术研究热点之后, 学界致力于提炼和挖掘数字化转型过程的关键要素和规律并提出各自的过程模型。 Westerman和Bonnet[5] 从数字技术应用方向视角提出了企业数字化转型的两条路径, 一条是从孤岛型向工业互联网转变的生产自动化路径, 另一条是从孤岛型向用户体验型转变的路径。 Yeow等[6] 从“资源与战略的不协同是引发数字化转型的主要动因”这一主要论断出发, 构建了一个由“探索、构建、扩展”构成的三阶段数字化转型模型, 探索阶段主要依赖数字化技术感知环境复杂性, 以重新调整战略, 改变企业价值创造方式, 构建阶段主要对知识、技术、制度等资源进行重新配置, 以适应不断变化的环境和数字化转型战略, 扩展阶段是在拓展环境下以相互依赖的方式从个体和集体层面实现资源集体供给。 李君等[7] 按照数字化转型的对象将制造业数字化转型的过程划分为起步建设、单项覆盖、集成提升、创新突破四个阶段, 起步建设以基础设施和条件为主, 单项覆盖以某项业务的覆盖和渗透为主, 集成提升以跨部门、跨业务的集成运作为主, 创新突破以跨企业的业务融合、协同创新为主。

(二)数字化转型过程的制度視角

数字基础设施是一个“社会技术系统”[8] , 除了技术部分, 更重要的是嵌入社会文化制度情境。 制造企业的数字化转型, 不仅需要应对业务模式的改变、经营理念的革新等诸多挑战, 而且要重塑其赖以生存的外部制度环境的复杂关系。 而我国的制度环境极具复杂性和特殊性, 尤其是在经济转型期, 政府在社会中的主导作用使得企业的重大决策受到国家政策的影响[9] 。 制度体系不够完善和缺乏稳定性、法律法规的执行力度不足、政府存在干预企业的行为都会对企业决策产生影响[10] 。

从微观层面看, 企业数字化转型涉及为组织带来新的行动者、结构、实践、价值和理念, 会对现有组织、生态系统、行业或者场域中已经存在的游戏规则带来改变、威胁、替代或者补充[11] , 有利于促进组织实施创新与变革活动[12] , 是企业重大战略选择行为。 而企业的战略选择不仅仅取决于组织内部因素, 还取决于与外部复杂制度环境的互动过程[13] 。 面对复杂和不确定的动态制度环境, 企业既可以选择消极被动性的战略反应, 也可以选择主观能动性的战略反应[14] , 选择哪种战略反应取决于所面对的制度压力。

值得注意的是, 企业嵌入的制度环境具有复杂性特征, 这种复杂性一方面体现为数字技术的破坏性带来的新旧制度更迭, 原有制造逻辑与数字化逻辑之间存在动态冲突现象; 另一方面, 一个场域内相同时间段可能存在多重制度逻辑的共存和混合[15] , 其原因是不同制度制定者有着特定的逻辑和价值诉求, 而制度在制定时处于分割状态, 使制度呈现出碎片化特征。 多重制度逻辑一方面对制造企业数字化转型产生约束或激励作用, 另一方面也为制造企业主动整合或影响政策制定提供可能, 制造企业需要采取多种策略应对多重制度逻辑对数字化转型的影响。 因此, 应从多重制度视角考察其对数字化转型的影响。

综上, 数字化转型具有情境依赖特征, 处于由要素驱动向创新驱动转型关键期的制造业与制度环境之间的密切互动明显, 探讨处于数字化转型的制造企业与制度环境之间的互动是重要的研究方向。 作为全球市场的后来者, 中国情境与其他工业化国家显著不同, 这种特殊性主要体现在市场体制、制度形态和技术体制三个方面。 我国市场是拥有14亿人口的大市场, 政府掌握着大量关键性资源, 但技术较为薄弱, 呈现出“大市场、强政府和弱技术”的特征[16] 。 制造企业在数字化转型过程中, 既可以利用制度优势提升自身竞争优势, 也可以主动开展制度创新、制度突破, 为数字化转型营造更好的制度环境。 基于此, 本文采取案例研究方法, 尝试以多重制度逻辑归纳制造业数字化转型过程模式, 以弥补现有研究的不足。

三、研究设计

(一)研究方法

案例研究方法的突出特征为“突出情境”“展示过程”和“揭示关系”[17] , 这与我国特殊制度情境下的传统制造业数字化转型过程研究高度契合。 本文采取案例研究方法, 主要基于以下考虑: ①本文聚焦于数字化转型过程研究, 发现数字化转型不同阶段面临的障碍、找到克服这些障碍的方法与路径是研究的重要任务, 这些问题与对策是随时间推移而发生变化的, 单案例纵向研究能够清晰呈现数字化转型过程中的行为策略变化, 适用于这些动态演进问题; ②本研究需要回答为什么需要进行数字化转型、如何进行数字化转型、多重制度如何影响数字化转型等问题, 这些问题缺乏成熟的理论模型, 而案例研究适合于回答“为什么(Why)”和“怎么样(How)”的问题[18] 。

(二)案例选择

本文采取目的性抽样方法, 选取具有代表性的案例开展研究。 案例选取的标准是: ①制造业数字化转型的开拓者或者在数字化转型方面成绩斐然者; ②相关资料较多, 从中能够梳理出数字化转型的脉络, 反映数字化转型的过程。

基于以上标准, 本研究选取三一重工数字化转型过程作为分析对象。 三一重工既是我国制造业的典型代表, 又是数字化转型企业的典型代表, 其利用三十余年的时间从一家小型焊接材料厂成长为世界工程机械龙头企业, 成为被后发企业追赶超越的标杆。 近年来三一重工制定了“国际化”和“数字化”发展战略, 不仅在企业内部大力推广机器人、智能工厂等数字技术应用, 还专门成立互联网企业, 为其他企业提供工业互联网服务, 是数字化转型的杰出代表。

(三)数据收集

本研究从三个渠道获取数据: ①三一重工官方网站, 官方网站详细介绍了企业成长历程、新闻事件、经营业绩等信息, 其中公司刊物专门刊发了一期《当三一遇见智能+》, 详细介绍了三一重工数字化转型的具体做法, 本研究从官方网站中筛选出121篇、约4.1万字的相关文档资料。 ②采用百度新闻搜索工具对三一重工的新闻报道和新闻评论资料进行收集, 尤其关注有关数字化转型的新闻报道, 共收集210篇、约4万字相关报道。 ③详细研读与三一重工相关的两部书籍, 分别为《顶级CEO管理智慧梁稳根微语录》及《梁稳根和他的三一重工》, 两书共20余万字, 详细记录了三一重工的发展史。 ④到三一重机华威机械制造公司进行现场考察, 与总经理办公室主任、车间主任等管理者进行深入交谈, 到智能化工厂现场参观, 根据获取的数字化转型第一手资料, 形成1万字的访谈报告。

各类型数据的描述性统计结果见表1。

本研究通过三个方面保证研究信度和效度: ①通过官方网站、新闻报道、学术资料、访谈资料构成“三角验证”, 以多角度的数据来源保证证据的可信性; ②根据所研究问题, 在资料分析的基础上提出命题, 收集相关证据资料对命题进行验证, 以保证研究效度; ③记录案例研究过程, 保存原始研究资料, 使其可重复进行案例研究。

(四)案例简介

三一重工是我国民营企业的杰出代表, 是创始人梁稳根先生在原焊接材料厂的基础上于1994年创建的。 三一重工自成立以来取得了持续快速发展, 2003年在上海证券交易所A股上市, 2011年以215.84亿美元的市值入围福布斯全球500强。 2012年, 三一重工并购混凝土机械全球第一品牌德国普茨迈斯特。 2020年企业市值达2919.88亿元, 位列我国机械设备行业首位, 成为全球领先的装备制造企业。

三一重工高度重视数字化转型, 在2008年就发布了《三一集团制造技术方案大纲》, 并开始筹建国内具有标志性的智能化工厂18号厂房, 在2016年将数字化上升为企业的两大战略之一, 并以“不翻身则翻船”的决心开展数字化转型。 2015年三一重工成为首家国家级智能制造示范企业, 物联网事业部孵化的树根互联成为我国三大工业互联网平台之一, 董事长梁稳根也获得福布斯“中国新制造先锋”称号。

四、案例分析

多重制度逻辑认为组织所处场域的制度逻辑并不是唯一的, 而是既竞争冲突, 又兼容融合的多重制度逻辑并存。 这些多重制度逻辑共同对管理者认知、企业战略、企业决策等组织行为产生重要影响。 学者依据具体情境选择不同的制度逻辑组合开展研究, 涂智苹等[19] 从政府逻辑和市场逻辑出发研究企业转型升级响应行为, 葛笑春等[20] 基于政府、公益和市場三种不同制度逻辑研究民间非营利组织转型为社会企业的过程。 本文从三一重工所处的具体情境出发, 基于市场逻辑、政府逻辑两个方面研究数字化转型过程。 从市场逻辑的视角研究数字化转型过程是因为三一重工是改革开放后成长起来的民营企业, 在市场经济体制日益健全的背景下, 作为自负盈亏的市场主体, 利益最大化是其核心追求。 尽管市场逻辑十分重要, 但在具有社会主义制度优势的中国, 政府逻辑依然发挥着重要作用, 政府发布的法律、政策对企业行为具有重要的引导和激励作用。

由于数字技术体系演进的时间跨度和三一重工数字化转型的时间跨度都非常大, 而不同阶段的数字化转型具有不同的任务和关注点, 起步建设阶段的主要任务为基础设施建设, 而基础设施建设主要为政府行为, 因此, 本文在李君等[7] 研究的基础上, 构建由“单项覆盖、集成提升、创新突破”构成的数字化转型阶段性体系, 分时期开展数字化转型与多重制度逻辑之间互动过程的案例分析。

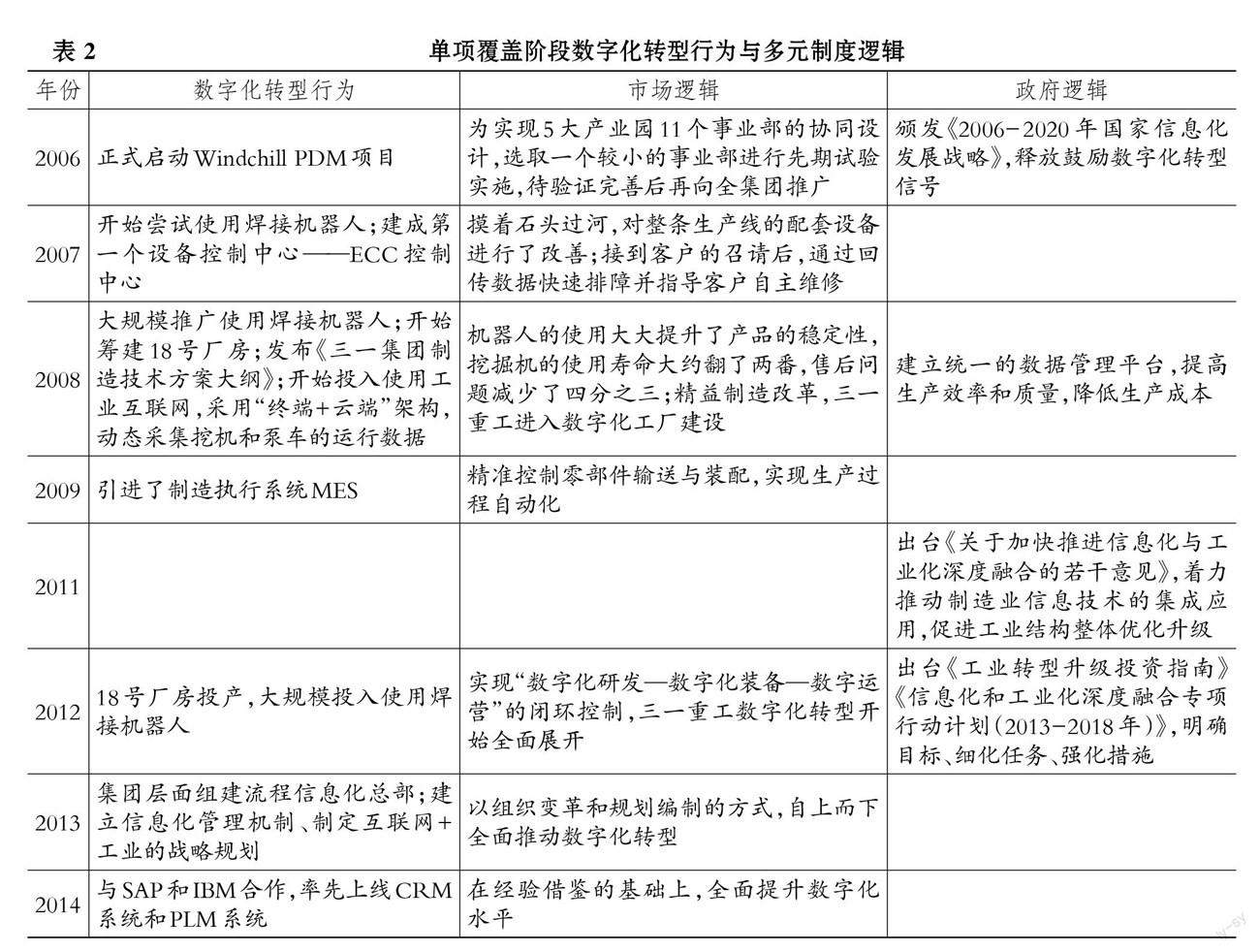

(一)单项覆盖阶段

三一重工较早重视数字技术应用, 先后在研发设计、生产制造、营销服务等领域开展了数字化转型。 在研发设计领域, 2006年3月三一重工正式启动Windchill PDM项目。 在生产制造领域, 三一重工在2007年开始尝试使用焊接机器人, 2008年发布《三一集团制造技术方案大纲》, 开始筹建18号厂房, 2009年在小挖车间引进了国际上更先进的制造执行系统——MES, 将下料、配送、返修、入库等环节进行统一整合。 在营销服务领域, 2007年三一重工建成第一个设备控制中心——ECC控制中心, 后来又分别推出了CRM、三一客户云、智慧服务系统、SanyLink+、SCRM等一系列数字系统, 解决了客户设备管理难、服务过程不透明等困扰广大客户的难点、重点问题。

三一重工开展研发设计领域数字化转型的主要动因是构建统一的数据管理平台, 分布在各地的技术人员可以充分利用这一数据平台, 实现异地远程办公, 上万张图纸由PDM系统设计管理, 提高了设计效率, 降低了设计成本。 生产制造领域数字化转型的主要动因是提高生产效率和质量, 降低生产成本, 例如使用焊接机器人后, 一个焊接机器人的效率大约相当于四五个焊工, 而且更加稳定, 大大提升了整个生产体系的效率与产品的质量, 三一挖掘机的使用寿命大约翻了两番, 售后问题减少了四分之三。 三一重工开展营销服务领域数字化改造的主要动因是2009年确定了服务第一品牌行动策略并于2010年率先在行业内推出明确的服务承诺——123服务价值承诺、110服务速度承诺和 111服务资源承诺。

该阶段初期我国数字化转型政策还处于初步探索阶段, 以指导性的信息化政策为主。 例如, 2002年国家信息化领导小组颁发《国民经济和社会发展第十个五年计划信息化重点专项规划》, 2006年中共中央办公厅、国务院办公厅颁发《2006-2020年国家信息化发展战略》, 政府从2011年开始重视两化(信息化和工业化)融合政策, 2011年工信部、科学技术部等五部门联合出台《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》, 2012年工信部出台《工业转型升级投资指南》《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018年)》等。

由以上分析可以看出, 在单项覆盖阶段, 企业以市场逻輯作为数字化转型的主要逻辑, 市场逻辑对于企业数字化转型决策具有根本性影响。 由此阶段出台的政策文件可以看出, 政府虽然指明了数字化转型的方向, 释放出鼓励数字化转型的信号, 但财政资金、税收优惠等实质性的支持政策较少, 不进行数字化转型的惩罚性政策缺失。 因此, 政府出台的指导性文件对于企业转型升级的信息化方向具有一定的间接影响, 但既没有形成制度约束, 也没有产生制度激励, 使政治逻辑从属于市场逻辑而存在。 政治逻辑的影响虽然较小, 但与市场逻辑较为兼容, 从而产生了一定的协同作用。

单项覆盖阶段数字化转型行为与多元制度逻辑具体如表2所示。

(二)集成提升阶段

集成提升阶段的任务是将数字技术融入研发、生产、销售等关键业务流程, 实现资源优化和一体化管理。 2015年, 三一重工首度推出有着“中国经济晴雨表”美誉的三一“挖掘机指数”, 同年三一重工成为工程机械行业首家国家级智能制造示范企业。 为全面提升公司在产品、渠道、服务等方面的核心竞争力, 推动公司核心业务和盈利能力的转型, 三一重工于2016年正式提出数字化战略。 三一重工将数字化战略界定为: ①核心业务必须全部在线上; ②全部管理流程必须可预见; ③产品必须高度自动化、管理流程必须高度信息化。 2018年三一重工实现所有生产设备、销售设备的互联互通, 达成研发、供应商、产销存、销售环节信息化, 上线 CRM(营销信息化)、PLM(研发信息化)、SCM(产销存一体化)、GSP(供应商管理信息化)等数字化平台。 三一重工在数字化战略的布局下于2019年将 18 号厂房改造升级为灯塔工厂, 进行全方位的数字化、智能化升级, 实现“产品混装+流水线”的高度柔性生产, 大幅提质增效降本。 三一重工计划从2020年开始, 陆续将所有工厂改造为灯塔工厂。 2020年, 三一重工还与达索系统公司合作, 部署了MOM(制造管理系统), 三一生产由局部智能化迈入全面智能化。 为推动数字化转型, 三一重工不仅提出了“不翻身则翻船”的口号, 而且每年斥资3000万元鼓励员工参加数字化相关培训。

从市场逻辑看, 2015年和2016年工程机械行业处于发展的低谷期, 三一重工销售额大幅降低, 距离2011年高点甚至缩水52%, 导致了多年未见的亏损和赤字, 渡过了最为困难的两年。 三一重工进行全面数字化转型的主要目的, 在于解决销售额大幅降低, 员工工资支出、各项费用不断提高, 资产负债率、库存周转率等财务指标不断恶化等问题, 以及个性化多样化的市场需求问题。

从政府逻辑看, 2015年开始政府密集出台制造业转型升级和信息产业发展政策。 2015年国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》, 2016年发布了《“十三五”国家信息化规划》, 提出了制造业转型升级的明确目标和清晰路径。 同时, 工信部、国家发改委于2016年印发《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)》, 工信部于2016年发布《工业转型升级(中国制造2025)重点项目指南》《信息化与工业化融合发展规划(2016-2020年)》, 进一步强化和落实了制造业转型的重要任务。 从时间维度看, 在政府密集出台相关政策的窗口期, 三一重工提出了数字化发展战略。 2014年, 一位国务院领导来三一重工视察, 要求企业定期汇报设备的运营数据, 向文波提出了“挖掘机指数”, “挖掘机指数”每月报送国务院供中央领导决策参考。 “挖掘机指数”在政府逻辑方面具有一定的体现, “挖掘机指数”的初衷是防止极少部分客户恶意欠款而在产品上装配了传感器。 2018年中央电视台新闻联播对“挖掘机指数”进行了报道。 作为十八大代表, 梁稳根在接受记者采访时指出, 转型升级是中国企业面临的一场硬仗。

在该阶段政府开始大力鼓励数字化转型行为, 引导性的政策开始出现。 数字化转型引导性政策与企业面临的行业周期性低谷形成一致性, 从而对企业行为产生影响。 企业没有选择停产、裁员等消极方式应对经营危机, 而是采取了数字化转型这一积极应对方式。 由于政府将数字化转型上升为国家战略, 加大了对数字化转型的支持力度, 企业也做出了积极响应, 将数字化转型上升为战略层面, 开启了全面数字化转型新阶段。

集成提升阶段数字化转型行为与多元制度逻辑具体如表3所示。

(三)创新突破阶段

2016 年, 三一重工投入重金孵化了“树根互联”项目。 “树根互联”就是希望将三一重工的设备互联模式复制到制造业的其他各个行业中去, 让其他领域也拥有设备互联、数据互通的能力, 从而能够实现设备生命周期管理、设计研发数字化、生产制造数字化、售后及维修服务可预测等一系列数字化时代的工业能力, 打造出一个普适于中国制造业的、自主可控的工业互联网平台。 2017年“树根互联”打造的国内首个本土化工业互联网平台“根云平台”诞生, 2019年根云平台4.0研发正式启动。 根云平台是工信部国家级十大跨行业跨领域工业互联网平台之一, 已经连续两年成为中国唯一入选 Gartner“全球工业互联网(IIoT)魔力象限”的工业互联网平台。 截至2021年已接入能源设备、纺织设备、专用车辆、港口机械等72万台工业设备, 连接6000多亿元资产, 采集近万个参数, 赋能81个细分行业。

从市场逻辑看, 麦肯锡的调研报告显示, 工业互联网有可能在2025年之前每年产生高达11.1万亿元的资金, 这种庞大的需求决定了工业互联网平台必须包含大范围的产业链合作, 工业互联网出现前所未有的发展机遇。 而与传统企业不同, 工业互联网企业的价值主要体现在基于生态系统的链接节点数量, 企业的经营边界更宽、整合的资源种类更多、开放性更强, 需要更多主体参与。 树根互联一方面与华为企业云、腾讯工业云等互联网技术企业建立战略伙伴关系, 实现技术共享, 另一方面获得国投创新、腾讯战略投资、科源产业基金等机构A、B、C三轮投资, 得到强大的资金支持。

从政策逻辑来看, 《中国制造2025》与“互联网+”等战略的提出为企业数字化转型指明了方向。 自2017年开始, 数字经济连续四年被写进政府工作报告, “十四五规划纲要”首次将数字经济单列一章重点论述。 在数字经济蓬勃发展的背景下, 许多制造企业开始借助物联网等信息手段实行转型升级, 工业互联网和大数据平台成为中国制造2025的主要抓手。 然而, 信息化投入资金有限、项目回报周期长以及专业人才的储备不足无疑困扰着每一家企业。 在树根互联的帮助下, 企业无须在工业互联网应用初期就投入大量的资金, 树根互联采用云平臺按需付费的模式显著降低企业的投入成本。 2019年三一重工董事长梁稳根以人大代表的身份, 提交了《关于加快以工业互联网推动制造业数字化转型升级实现高质量发展的建议》的议案, 公开发表了《以工业互联网创新推动企业数字化转型》的署名文章, 分享了他对工业互联网发展的最新见解, 以及三一集团在推动企业数字化转型方面的经验。

经过数字化转型的经验积累和技术沉淀, 数字化转型处于跨企业的业务协同和模式创新阶段, 这个阶段数字化转型边界不断扩展、投资成本增加、投资收益的不确定性增强, 企业投资风险加大, 风险控制难度上升。 为应对风险, 提高业务的可控性和合法性, 企业会从依从型政策响应行为向更为积极的操纵型政策响应行为转变, 主要表现为使用政治关联身份, 开展多样化的政治互动活动, 主动影响政策制定, 从而为其数字化转型技术的推广营造良好的外部环境, 为创新成果的合法性提供保障。

创新突破阶段数字化转型行为与多元制度逻辑具体如表4所示。

五、案例讨论与发现

(一)企业数字化转型过程具有阶段交叉性特征

企业数字化转型具有典型的阶段性特征, 其过程根据性质可划分为单项覆盖、集成提升和创新突破等阶段(见图1), 不同阶段具有不同的多重制度逻辑, 但又相互关联, 表现出延续性特征。 虽然三个阶段从时间的维度上具有先后关系, 但前一阶段工作的完成并非后一阶段工作开展的必要条件, 前阶段的工作基本完成, 后一阶段的工作即可展开, 不同阶段的工作存在交叉, 这种交叉性不仅体现为相邻阶段的交叉, 还体现为不同阶段之间的交叉。

企业数字化转型过程的阶段交叉性是由于数字技术的快速迭代造成的。 以企业资源计划系统(ERP)为例, 其发展过程在短短几十年里已经经历了库存管理、物料计划管理、制造资源计划管理、企业资源的计划管理、集团化的远程管控五个阶段。 由于技术的不断迭代更新, 企业数字化转型不是一种一劳永逸的行为, 而是需要不断对系统进行升级。 例如, 2020年三一重工与达索系统公司合作, 将生产执行系统MES升级为MOM智能管理系统。 不同阶段数字化转型行为的不断持续, 将导致数字化转型过程呈现阶段交叉性特征。 这种“小步快跑”式的多阶段数字化转型既可以避免技术、环境等不确定性带来的决策风险, 又可以通过阶段性成果和收益减少数字化变革的阻力, 使数字化转型得到组织成员的广泛认同, 增强数字化的合法性。

(二)企业数字化转型过程制度逻辑选择

1. 单项覆盖阶段的制度逻辑选择。 在单项覆盖阶段, 企业面临着生产成本高、服务难度大、研发周期长等碎片化问题, 管理者为解决这些实际经营难题, 产生了以数字化技术提升企业经营绩效的认知。 从数字化转型的性质来看, 这种转型属于被动型的数字化转型, 是一种基于制造业发展需要而产生的衍生性数字技术转型需求, 制造主导的逻辑并没有发生根本性改变。 从影响范围来看, 这个阶段的数字化转型仅仅与相关职能部门有关, 只需要在特定人群中形成一致性认识, 即可顺利实施。 从实施风险来看, 这个阶段的数字化转型投资较小, 投资失败的影响范围也较小, 投资风险在企业可承受范围之内。

在单项覆盖阶段, 经营压力是企业数字化转型面临的最直接压力, 企业也必须以市场逻辑为导向制定数字化转型策略, 市场导向成为主导性逻辑, 企业需要通过数字化转型的降本增效功能逐步提升认知合法性。 在这个阶段, 由于不同业务实施数字化转型的迫切性不同, 对数字技术重要性的认识参差不齐, 随着数字技术的日益普及, 具有数字化转型意识的人不断增加, 制度逻辑中心性不断提高。 在这个阶段, 虽然财政补贴、税收减免等引导性政策会对企业的数字化转型产生一定的激励作用, 但从激励的性质来看, 仅属于“保健性因素”, 产生了一些“锦上添花”的作用, 而无法对数字化转型产生根本性的影响。

2. 集成提升阶段的制度逻辑选择。 在集成提升阶段, 企业面临着行业周期性问题和打造世界级装备制造品牌的竞争压力, 管理者认识到仅仅通过数字化技术在某个领域的碎片化应用难以发挥数字化集成效应, 必须围绕客户需求, 将研发、生产、服务等活动的物流、能源流、信息流结合在一起, 实现全面集成, 企业数字化转型上升到战略层面。 从数字化转型的性质来看, 这种转型属于被动主动融合性转型, 是企业在对自身发展目标和数字技术带来的新机遇进行综合考量的基础上, 主动提出的数字化转型战略体系, 企业需求与政策供给产生耦合效应, 使数字化转型参与者产生共同认知。 从影响范围来看, 在单项覆盖阶段的基础上, 数字化转型的认知在组织层面迅速扩散, 这个阶段的数字化转型是全方位的, 关乎企业的每一位员工, 需要全员树立数字化思维、掌握数字化技能。 从实施风险来看, 这个阶段的数字化转型风险属于战略性风险, 已经超出某一车间、某个部门的范围, 会对企业的战略目标、核心竞争力及效益产生重要的影响, 企业需要采取自上而下的方式, 贯彻数字化转型战略。

在集成提升阶段, 解决经营难题和抓住发展机遇成为企业数字化转型的主要动因, 数字化转型上升到战略层面, 企业通过加强宣传和培训等方式, 激发全员的数字化转型意识, 体现了制度逻辑的高中心性。 企业在数字化转型中密切关注外部环境尤其是政策环境的变化, 开始重视政府逻辑的使用。 在这个阶段, 政府出台一系列具有激励性的政策, 通过释放信号、持续给予支持等方式促进企业开展数字化转型, 注重形成有利于数字化转型的制度基础, 开始发挥模范示范作用, 进而形成数字化转型合法性共识, 市场逻辑和政府逻辑产生兼容协同作用。 在集成提升阶段, 由于企业数字化转型面临着战略性风险, 为降低不确定性风险, 企业一方面采取顺从策略及时响应政府政策要求, 实现组织层面与政策层面的相互促进, 另一方面也会采取积极主动的策略, 努力塑造数字化转型的标杆形象, 从而获得更多政策支持和合法性认同。

3. 创新突破阶段的制度逻辑选择。 在创新突破阶段, 企业需要解决的是跨企业的业务融合、协同和创新问题, 管理者发现行业发展过程的瓶颈问题, 产生行业数字化转型的认识。 从数字化转型性质来看, 这是一种主动性转型, 数字化转型的决策并非来自于传统产业的技术性需求, 而是在对工业互联网良好发展前景进行分析判断基础上做出的决策。 从影响范围来看, 数字化转型已经超出了企业自身范围, 扩展到整个行业范畴, 行业相关企业数字化转型的动机、需求与企业数字技术推广密切相关。 从实施风险来看, 创新突破阶段的技术突破性创新, 资金投入较大, 人员投入较多, 风险的可控性大大降低, 市场风险更大。

在创新突破阶段, 抓住数字化转型机会是数字化转型的主要动因, 为避免受制造企业传统思维的影响, 企业数字化业务开始从企业传统业务中剥离, 成为一个纯粹的互联网企业在市场上出现, 母公司对其的管控手段减少、管控力度下降, 企业的中心性有所下降。 此阶段, 数字化转型政策不仅关乎补贴、税收优惠等经济性收益, 最重要的是关乎客户数字化转型的积极性, 进而影响其经营收益。 为应对数字化转型的风险, 企业开始高度重视政府逻辑, 往往以推动行业高质量发展为己任, 一方面采取申报试点企业、参与行业标准制定、参与或成立行业协会等方式, 积极塑造数字化转型先锋形象, 获得政策和市场的认同; 另一方面采取开放数字技术平台、提供数字化教育培训服务、鼓励产业链其他企业开展数字化转型等方式推广数字化转型经验, 扩大数字化转型规模和影响, 进而影响政府决策, 助推有利于数字化转型政策的出台, 从而为数字化技术推广营造良好的外部环境。

数字化转型过程多重制度逻辑演化如图2所示。

六、小结

(一)研究结论

1. 制造业数字化转型具有阶段交叉性特征。 制造企业数字化转型呈现从单向覆盖阶段、到集成提升阶段、再到创新突破阶段不断涌现的过程。 虽然三个阶段具有相对稳定、次序不变的特征, 但并非完全界限分明, 前一阶段的构成因素也并非完全不在下一阶段内出现和起作用, 各个阶段存在一定的交叉性特征。 数字技术的快速迭代性是造成制造业数字化转型阶段交叉的主要技术性因素, 数字化转型的风险性和新旧制度冲突是数字化转型阶段交叉的主要组织性因素。

2. 制造业数字化转型过程存在多重制度逻辑。 制造业数字化转型不同阶段存在不同的制度逻辑组合。 在单项覆盖阶段, 市场导向占据主导地位; 在集成提升阶段, 市场逻辑和政府逻辑产生兼容协同效应; 在创新突破阶段, 企业采取更加积极的态度影响政府逻辑。 政府逻辑在数字化转型阶段跃迁的过程中逐渐增强, 市场逻辑和政府逻辑的协同更加有利于促进制造业数字化转型。

3. 多重制度逻辑为制造业数字化转型提供了发挥能动性的机会。 制造业数字化转型实践活动与多重制度相互嵌套, 不同制度逻辑具有不同的立场, 对制造企业有着不同的要求, 不同制度逻辑之间存在着一定程度的冲突和矛盾。 制造企业一方面可以通过调整自身行为努力实现市场逻辑和政府逻辑的协同; 另一方面可以通过主动性行为, 打破原有的制度安排, 以制度创新的方式影响政策制定, 进而实现市场逻辑与政府逻辑的一致性。

(二)理论贡献

1. 聚焦于制造业企业数字化转型过程研究。 已有研究多聚焦于制造企业数字化转型的前因和结果, 价值发现[21] 、组织变革[22] 、创新绩效[23] 成为其核心议题。 学界虽然认识到数字化转型是一个循序渐进的过程, 但缺乏对过程的详细解析, 对于各阶段之间的关系认识并不到位。 在创新驱动背景下, 制造业数字化转型過程日益复杂化, 影响因素日益多元化, 从过程视角分析制造业数字化转型阶段, 揭示不同阶段数字化转型的驱动机制和动态发展机制, 发现制造企业数字化转型具有阶段交叉性特征, 可以弥补过去对阶段关系研究不足的缺憾, 丰富基于过程的制造业数字化转型研究。

2. 对于不同阶段多元制度逻辑进行了比较分析。 已有研究认识到我国独特的制度优势是企业数字化转型的重要促进因素, 但对于企业如何利用政策优势进行数字化转型、这些政策在哪些阶段发挥着重要作用等问题尚未涉及。 本文详细分析了制造业数字化转型各个阶段多重制度逻辑的演化和作用效应, 发现了政府逻辑不断增强的规律和多重制度逻辑组合的内在机理, 这些研究有助于理解制度逻辑的协同效应和作用边界问题, 也为制度逻辑的研究引入场景这一重要维度, 扩展了企业和制度逻辑关系研究的边界。

(三)实践启示

本文的研究结论对于我国制造企业如何在政府协助下实现数字化转型具有一定的借鉴意义。 首先, 制造企业需要以某项具体业务的数字化转型为契机积累数字化经验、沉淀数字化基础, 利用数字技术的快速发展, 实现由单项业务覆盖阶段向集成提升和创新突破等高级阶段的跃迁。 其次, 在数字化转型过程中, 制造企业应该研究多元制度逻辑的动态演化, 根据企业数字化转型所处的发展阶段, 明确各阶段的制度逻辑组合。 随着数字化转型阶段的不断跃迁, 制造企业不仅需要不断增强政府逻辑, 还需提升制度逻辑主动性, 尽力提升对政策制定的影响力。 最后, 在数字化转型过程中, 制造企业需要关注政府逻辑, 并努力调整市场逻辑, 尽力寻找政府逻辑和市场逻辑的结合点, 充分发挥两者的协同效应。

(四)研究局限

尽管本文通过单案例纵向研究得到了一些有价值的发现, 但研究还存在以下缺陷: 首先, 在三一重工数字化转型这一具体情境下所得出的结论是否适用于其他行业和企业有待进一步检验; 其次, 除多重制度逻辑外, 管理者认知、企业资源能力对制造业数字化转型也存在重要影响。 因此, 后续研究一方面需要采取大样本实证研究进一步检验本文的研究结论, 另一方面需要将管理者认知、资源能力等要素纳入研究框架, 基于管理学、心理学、经济学等多学科视角开展研究, 进一步揭示多重制度逻辑与制造企业数字化转型行为之间的“黑箱”。

【 主 要 参 考 文 献 】

[1] Sailer P., Stutzmann B., Kobold D.. Successful digital transformation—How change management helps you to hold course[R].Siemens IoT Services,2019.

[2] 王玉燕,林漢川.全球价值链嵌入能提升工业转型升级效果吗——基于中国工业面板数据的实证检验[ J].国际贸易问题,2015(11):51 ~ 61.

[3] 陈冬梅,王俐珍,陈安霓.数字化与战略管理理论——回顾、挑战与展望[ J].管理世界,2020(5):220 ~ 236+20.

[4] 刘洋,董久钰,魏江.数字创新管理:理论框架与未来研究[ J].管理世界,2020(7):198 ~ 217+219.

[5] Westerman G., Bonnet D.. Revamping your business through digital transformation[ J].MIT Sloan Management Review,2015(3):10 ~ 13.

[6] Adrian Yeow, Christina Soh, Rina Hansen. Aligning with new digital strategy: A dynamic capabilities approach[ J].Journal of Strategic Information Systems,2018(1):43 ~ 58.

[7] 李君,邱君降,成雨.工业企业数字化转型过程中的业务综合集成现状及发展对策[ J].中国科技论坛,2019(7):113 ~ 118.

[8] Constantinides P., Henfridsson O., Parker G. G.. Platforms and infrastructures in the digital age[ J].Information Systems Research,2018(2):381 ~ 400.

[9] 李冬伟,俞钰凡.中国大型企业社会责任战略选择动因研究—— 一个新制度理论解释框架[ J].北京理工大学学报(社会科学版),2015(3):60 ~ 69.

[10] 严子淳,李欣,王伟楠.数字化转型研究:演化和未来展望[ J].科研管理,2021(4):21 ~ 34.

[11] Mangematin V., Sapsed J., Schübler E.. Disassembly and reassembly: An introduction to the special issue on digital technology and creative industries[ J].Technological Forecasting and Social Change,2014(83):1 ~ 9.

[12] Demar K. E. F., Harcourt R. R.. Companies must adapt to the internet to survive[ J].CPA Journal,2004(4):9.

[13] 梁强,王博,宋丽红,徐二明.家族治理与企业战略导向:基于制度逻辑理论的实证研究[ J].南方经济,2021(1):120 ~ 134.

[14] 李宏贵,曹迎迎,杜运周.动态制度环境下企业创新的战略反应[ J].管理学报,2018(6):856 ~ 864.

[15] Dunn M., Jones C.. Institutional logics and institutional pluralism: The contestation of care and science logics in medical education,1967-2005[ J].Administrative Science Quarterly,2010(1):114 ~ 149.

[16] 魏江,刘洋.中国企业的非对称创新战略[ J].清华管理评论,2017(10):20 ~ 26.

[17] Ian B., Fergus L., Leandro S., et al.. Public service innovation and multiple institutional logics: The case of hybrid social enterprise providers of health and wellbeing[ J].Research Policy,2017(10):1755 ~ 1768.

[18] 罗伯特·K. 殷.案例研究:设计与方法[M].重庆:重庆大学出版社,2010.

[19] 涂智苹,宋铁波.多重制度逻辑、管理者认知和企业转型升级响应行为研究[ J].华南理工大学学报(社会科学版),2020(1):45 ~ 57.

[20] 葛笑春,刘虎,田雪莹,葛登科.多重制度逻辑下组织创业资源的识取——非营利组织转型为社会企业的案例研究[ J].管理案例研究与评论,2021(2):192 ~ 204.

[21] 刘业政,孙见山,姜元春,陈夏雨,刘春丽.大数据的价值发现:4C模型[ J].管理世界,2020(2):129 ~ 138+223.

[22] 刘意,谢康,邓弘林.数据驱动的产品研发转型:组织惯例适应性变革视角的案例研究[ J].管理世界,2020(3):164 ~ 183.

[23] 陈国青,曾大军,卫强,张明月,郭迅华.大数据环境下的决策范式转变与使能创新[ J].管理世界,2020(2):95 ~ 105+220.