椎间孔镜下髓核摘除联合纤维环缝合治疗腰椎间盘突出症的疗效分析

丁远飞,柳申鹏,宋凯,张辉,梁秋冬

(新乡医学院第一附属医院骨外科,河南 新乡 453100)

腰椎间盘突出症(lumbar disc herniation,LDH)是脊柱外科常见、多发疾病,其为腰椎间盘髓核退变后在外力作用下髓核组织从纤维环破裂口处突出或脱出后方椎管内,导致炎性刺激和神经根压迫,进而引起腰腿痛和坐骨神经辐射疼痛等临床症状[1]。部分患者可通过保守治疗治愈,但仍有10%~20%的患者需要手术治疗[2]。目前,腰椎髓核摘除手术仍是临床解除神经根受压,提高生活质量常用的治疗方法[3]。但腰椎间盘髓核摘除术后,少数患者存在再次复发及长时间存留腰腿痛等症状问题。究其原因为腰椎髓核摘除术不可避免地破坏纤维环完整性,使得术后短期内呈火山口样的纤维环破口膨出机械性刺激神经根;若纤维环破口愈合不良,椎间盘内残留髓核组织于原纤维环破口处再次突入椎管,压迫神经根,导致椎间盘突出复发[4];其次研究表明,髓核摘除术后长期腰背痛与残留髓核长期释放炎性介质从纤维环破口处溢出刺激腰背部神经所致[5]。Lebow等[6]研究指出,LDH术后再次复发多因残留髓核自纤维环原破口处再次突出压迫神经根所致。为避免髓核摘除术后复发及翻修,一些学者尝试术中予以纤维环破口缝合修复来降低LDH术后复发。Yang等[7]对术中纤维环破口作缝合处理,术后随访发现纤维环缝合后有效避免了髓核再次突出,降低了复发。本研究回顾性分析新乡医学院第一附属医院骨外科,自2019年3月至2020年6月行椎间孔镜下髓核摘除术治疗的83例单节段腰椎间盘突出症患者,探讨纤维环缝合修复椎间孔镜手术中的临床疗效,包括经椎间孔入路(transforaminal approach,TF入路)和经椎板间入路(interlaminar approach,IL入路)两种,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入标准:(1)术前影像学检查(CT和MRI)确诊为L4~5或L5S1单节段腰椎间盘突出症患者;(2)临床症状和体征与影像学检查病变节段相符;(3)责任节段无明显钙化;(4)症状严重,保守治疗12周以上症状不缓解者。排除标准:(1)伴有腰椎滑脱或腰椎不稳等影响手术的腰椎退行性疾病;(2)合并严重基础疾病,无法接受手术者;(3)腰椎间盘髓核摘除术后,纤维环破口较大无法缝合者。

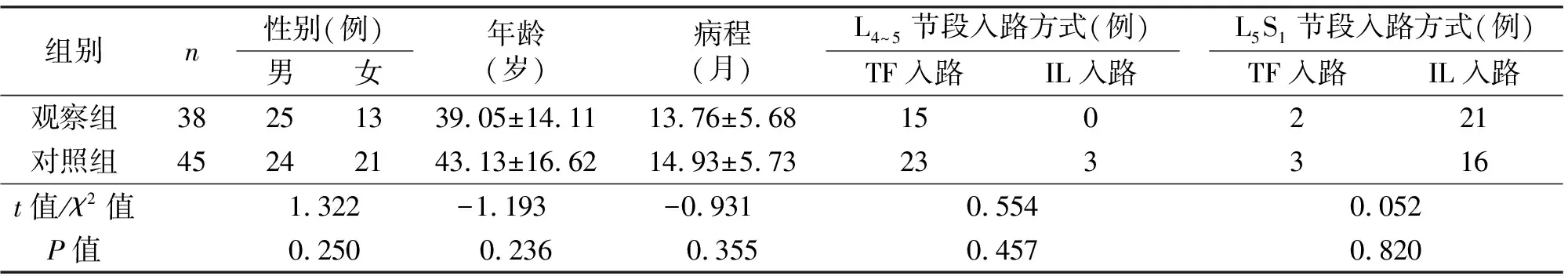

根据纳入及排除标准,共83例单节段LDH患者纳入研究,按术中对纤维环破口是否缝合分为两组:38例行椎间孔镜下髓核摘除术后予以纤维环破口缝合修复治疗,作为观察组;45例予以椎间孔镜下单纯行髓核摘除手术,纤维环破口不予处理,作为对照组。观察组男25例,女13例;年龄17~65岁,平均(39.05±14.11)岁;病变位置L4~5节段15例,L5S1节段23例;病程4~24个月,平均(13.76±5.68)个月。对照组男24例,女21例;年龄14~71岁,平均(43.13±16.62)岁;病变位置L4~5节段26例,L5S1节段19例;病程3~28个月,平均(14.93±5.73)个月。两组患者在性别构成比、年龄、病程、手术节段等基础资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05,见表1),具有可比性。

表1 两组患者的基本资料对比

1.2 手术方法 根据患者术前影像学(X线、CT及MRI)检查采取最佳入路方式,对于中央型或旁正中型腰椎间盘突出患者,采取IL入路;对于极外侧型、外侧型或椎间孔型患者则采取TF入路;如果L5S1节段髂骨过高,选择IL入路。所有患者均局部浸润麻醉,术中予以镇静、镇痛药物辅助手术治疗。

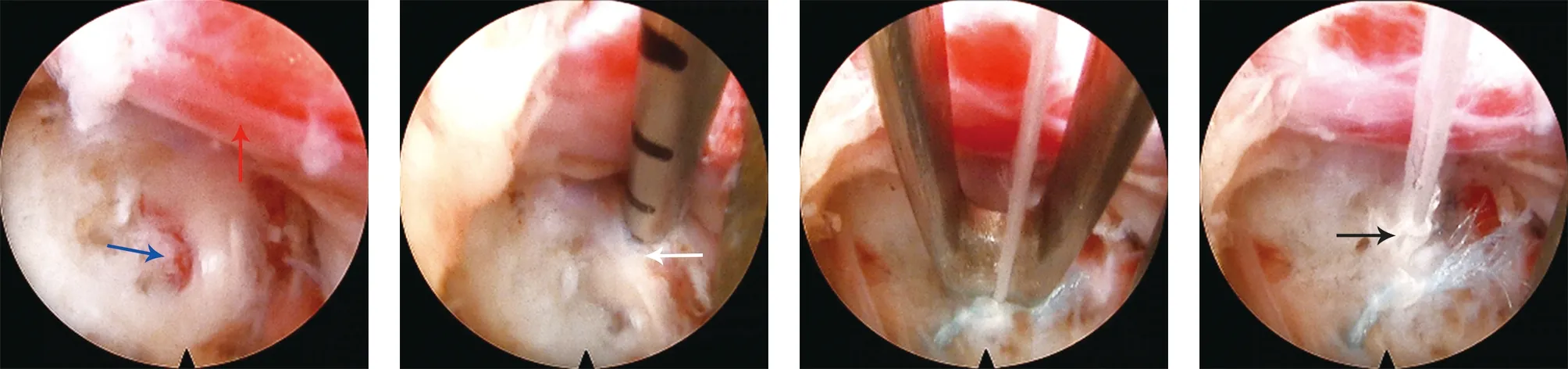

1.2.1 观察组 (1)椎间孔入路:患者俯卧于弓形垫上,C型臂透视定位病变节段椎间盘,根据患者的体型及髂嵴高低,选择适宜旁开距离,通常L4~5节段进针点棘突线旁开11~13 cm,L5S1节段旁开13~15 cm,C型臂透视下标记皮肤穿刺点、进针方向。常规消毒、铺巾等,以0.75%利多卡因于标记点处逐层麻醉,在C型臂监视下沿标记线方向朝向椎间孔置入穿刺针,穿刺到位后(患侧手术节段上关节突),拔出穿刺针内芯后置入导针,再次透视确定导针位置,拔出穿刺针。沿导针方向作长约7 mm皮肤切口,沿导针置入逐级扩张管,使用逐级大小环锯去除部分上关节突腹侧部分骨质,扩大椎间孔,置入工作套管,再次透视确定位置,拔出扩张管。经工作套管置入椎间孔镜,射频灼烧椎间孔内软组织止血,髓核钳清理部分软组织,逐渐旋入工作套管调整方向,确定椎间盘病变位置,以髓核钳摘除纤维环隆起或破裂口处突出髓核,并注意保护纤维环破裂口,以免纤维环破口损伤过大致使无法缝合。再次调整工作套管及镜头方向,清除部分残余髓核及周围软组织,直至神经根及硬膜囊充分减压。打开纤维环缝合器,距纤维环破口边缘2 mm处置入穿刺针,穿透纤维环置入第1枚固定锚,穿刺到位后拔出穿刺针,同法于纤维环破口对侧再置入1枚固定锚。于体外打出第一个结,应用推结器将线结推入椎间盘内,收紧缝线使纤维环破口紧闭,保持缝线一定张力。同法再打第二结,剪断缝线游离端,镜下见纤维环破口缝合良好并紧闭(见图1)。最后再次探查,彻底止血,退出椎间孔镜及工作套管,缝合切口。(2)椎板间入路:患者俯卧位于弓形垫上,腹部垫高,充分暴露椎板间隙,C型臂透视定位病变节段椎间盘,标记皮肤进针穿刺点,通常L4~5、L5S1间隙棘突旁开0.5~1.0 cm。常规消毒、铺巾等,以0.75%利多卡因于标记点处逐层麻醉,在C型臂监视下沿标记点方向置入穿刺针,穿刺到位后拔出穿刺针内芯后置入导针,再次透视确定导针位置,拔出穿刺针。沿导针方向作长约7 mm皮肤切口,沿导针置入逐级扩张管,最后置入工作套管,透视下确定位置无误,拔出扩张管连接椎间孔镜系统。镜下显露黄韧带,应用咬骨钳或射频切开黄韧带,旋转工作套管进入椎管,调整工作套管及镜头方向,显露硬膜囊和神经根,沿神经根寻找椎间盘髓核突出部分,于突出明显处切开纤维环或纤维环破口处髓核钳摘除髓核,注意保护纤维环破口。镜下见神经根减压充分,硬膜囊及神经根随呼吸搏动良好,打开纤维环缝合器予以纤维环破口缝合,同上。最后再次探查,彻底止血,退出椎间孔镜及工作套管,缝合切口。

a 神经根减压完毕 b 纤维环缝合器穿刺 c 推结器打结 d 纤维环缝合完闭

1.2.2 对照组 手术过程基本同缝合组,区别仅术中对腰椎间盘突出髓核做单纯摘除,纤维环破口不做缝合处理。

1.3 术后处理 术后1~2 d静卧休息,观察伤口渗出情况,予以消肿止痛、营养神经药物对症支持治疗。

1.4 观察指标及疗效评价 比较两组患者术中手术时间、术中出血量;评估患者术前和术后1个月、3个月、12个月及末次随访时腰腿痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)及Oswestry功能障碍指数(Oswestry disability index,ODI)。末次随访参照改良MacNab评分标准评估术后疗效。同时记录术后并发症、腰椎间盘突出复发和再手术情况。

2 结 果

2.1 手术情况 两组患者均由同一组手术医生操作,均顺利完成腰椎间盘突出髓核摘除手术,术中未出现硬囊膜撕裂、神经根损伤及椎间隙感染等严重并发症。观察组手术时间、术中出血量均略高于对照组,但组间比较差异无统计学意义(P>0.05,见表2)。

表2 两组患者术中相关指标比较

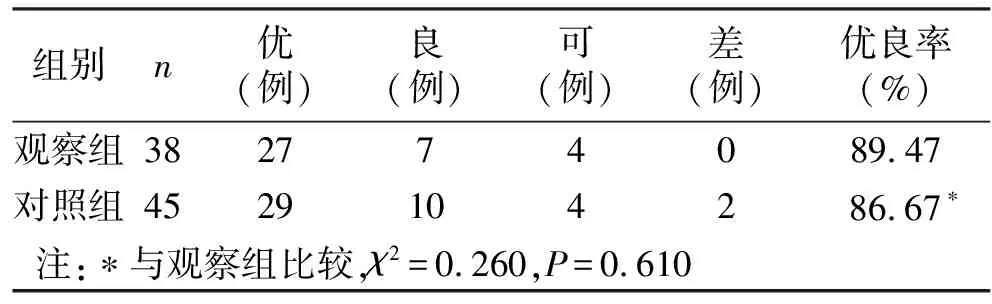

2.2 疗效比较 两组患者术后1个月、3个月、12个月及末次随访腰腿痛VAS评分、ODI指数与术前相比均获得显著改善,差异有统计学意义(P<0.05);手术前后同期组间比较,差异均无统计学意义(P>0.05,见表3~4)。术后末次随访参照改良MacNab评分标准评估术后疗效,观察组优良率为89.47%,对照组优良率为86.67%,两组优良率比较差异无统计学意义(P>0.05,见表5)。

表3 两组患者手术前后VAS评分比较分)

表4 两组患者手术前后ODI指数比较

表5 两组患者术后末次随访改良MacNab评分结果比较

2.3 两组复发率及再手术率比较 两组患者随访时间12~24个月,平均(16.82±3.75)个月。根据复发性腰椎间盘突出症定义[8],术后6个月至末次随访,观察组1例患者复发,复发率为2.63%,经保守治疗好转;对照组有5例患者复发,复发率为11.11%,其中3例患者经保守治疗无效再次手术,再手术率6.67%。两组患者术后复发及再手术情况对比结果显示,观察组的复发率及再手术率均显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,见表6)。

表6 两组患者术后复发及再手术情况对比[例(%)]

2.4 典型病例 (1)43岁女性患者,腰痛伴左下肢疼痛1年,入院查体:L5S1椎间隙和棘突左侧压痛及叩击痛明显,伴左下肢放射痛,大腿后侧及足跟外侧皮肤感觉麻木,足趾跖屈肌力减弱,右下肢直腿抬高试验阳性(约30°)。术前MRI示L5S1椎间盘向左后突出,压迫硬膜囊及左侧S1神经根。局麻下椎板间入路行突出髓核摘除,术中减压充分,给予纤维环破口缝合修复。术后3个月复查MRI示突出的L5S1椎间盘髓核消失,硬膜囊、神经根无受压表现。手术前后影像学资料见图2~3。

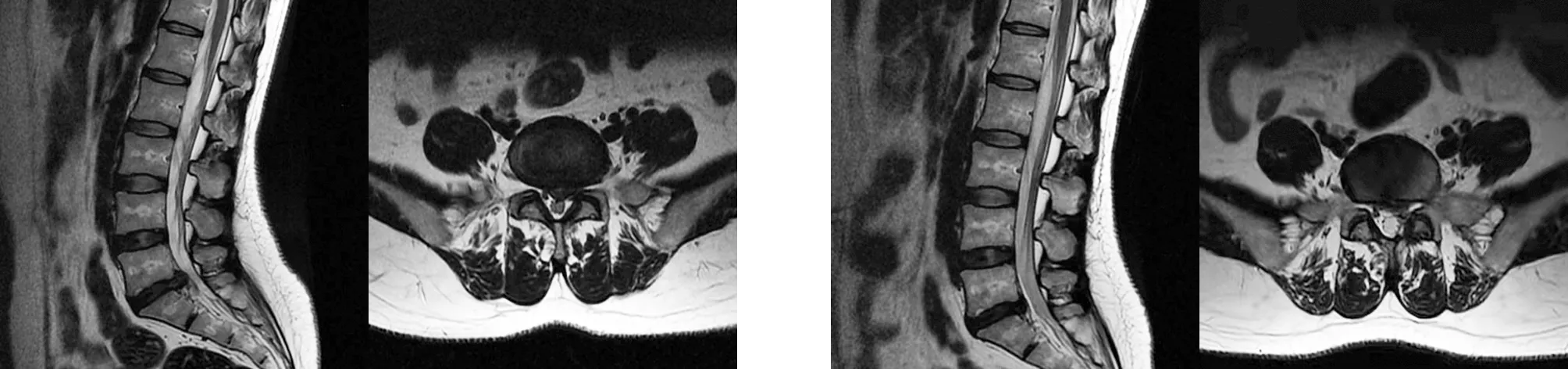

(2)60岁女性患者,腰痛伴左下肢疼痛麻木20 d余,入院查体:L4~5椎间隙和棘突左侧深压痛及叩痛阳性,并向左侧臀部、左小腿后外侧放射,伴小腿后外侧、足背麻木,左足踇趾背伸肌力稍弱,左下肢直腿抬高试验阳性(约30°)。术前MRI示L4~5椎间盘左后下脱出,相应硬膜囊及神经根受压明显。局麻下椎间孔入路行突出髓核摘除,术中减压充分,未做纤维环缝合。术后7个月余左小腿后方再次疼痛,复查MRI示L4~5椎间盘左侧椎间孔方向突出,硬膜囊及左侧神经根再次受压。手术前后影像学资料见图4~5。

图2 术前MRI示L5S1椎间盘突出,压迫硬膜囊及左侧S1神经根 图3 术后3个月MRI示突出的L5S1椎间盘髓核消失,神经根减压充分,硬膜囊无受压表现

图4 术前MRI示L4~5椎间盘突出,压迫硬膜囊及左侧神经根 图5 术后7个月余MRI示L4~5椎间盘左侧椎间孔方向突出,硬膜囊及左侧神经根再次受压

3 讨 论

LDH是临床常见多发疾病,单纯腰椎髓核摘除手术仍是治疗腰椎间盘突出症主要手术方法,临床效果较为满意,但术后复发率仍居高不下,LDH复发是致使患者术后疼痛及再次手术的重要原因[9]。因临床行髓核摘除术中不可避免损伤或切开纤维环,使得纤维环完整性遭到破坏,椎间盘内遗留髓核组织在外力作用下易从纤维环破口处再次突出,较多文献报道证实LDH术后有5%~19%的复发率[10]。Carragee等[11]研究指出,腰椎间盘髓核摘除术后是否复发,与纤维环的完整性相关,单纯作髓核摘除后因纤维环切口或破裂口闭合不良,可导致残留髓核组织经原纤维环破口再次突出。另外有研究表明,髓核摘除术后因破裂纤维环未闭合,残留髓核长期释放致炎因子刺激腰背部神经,从而导致长期腰背痛[5]。鉴于此,为避免腰椎髓核摘除术后残留髓核组织再次从纤维环破口处突出,一些术者尝试术中尽可能过多的将残留髓核组织摘除干净,减少术后残留髓核再次突出。但过多的摘除髓核组织使得椎间盘结构进一步破坏,致使椎间盘退变加速,并引起椎间盘变窄、椎间隙塌陷,导致发生术后腰椎失稳及长期腰背痛等症状[12]。为此,为降低LDH复发,有学者尝试将纤维环破口作缝合修复处理,国内外学者在临床中也对此进行了大量研究。Bailey等[13]采用Xclose缝合法缝合纤维环,并对多达750多例患者进行跟踪随访,结果缝合组在术后6个月内可有效降低复发率,术后2年的再手术率显著降低45%左右。朱召银等[14]随访研究了对于在显微内窥镜下髓核摘除联合纤维环缝合治疗的患者,结果表明对髓核摘除后残留纤维环破口进行缝合,可有效恢复纤维环的完整性,有效防止残留髓核再次突出,降低腰椎间盘再次突出的复发率。陈旺等[15]学者对于40例腰椎间盘纤维环缝合的临床观察及对炎症因子渗出的影响探讨,结果表明对于术中纤维环破口缝合,可以减少炎症因子的渗出和释放,有利于减轻炎症对神经根的刺激,缓解腰背痛症状,有效降低术后复发和再手术率。动物实验也表明,行纤维环破裂口缝合可促进纤维环愈合,有效防止髓核再次突出,也可增加椎间盘抗机械性能,有效避免因髓核摘除过多导致的椎间盘退变,维持椎间盘生物力学强度[16-18]。综上可知,髓核摘除术中对纤维环破裂口进行缝合修复,有效防止残留髓核再次突出,减少炎症渗出刺激,恢复椎间盘生物力学功能,维持腰椎稳定性,减缓腰椎间盘的退变,降低LDH患者术后复发及再手术风险。

本研究中观察组38例均成功行纤维环缝合修复处理,术中时长、术中出血量较对照组略有所增加,但组间对比差异无统计学意义(P>0.05),表明术中予以纤维环缝合修复未增加手术操作的复杂性和创伤性。与术前相比,两组患者术后VAS评分和ODI指数均获得显著改善(P<0.05),而两组间各时间点相比上述指标无明显差异(P>0.05);两组患者术后末次随访MacNab优良率比较差异无统计学意义(P>0.05),表明术中予以纤维环缝合修复对患者预后疗效无显著影响。至末次随访,观察组1例复发(2.63%),经保守治疗好转;对照组复发则达5例(11.11%),再手术者3例(6.67%)。上述复发患者经CT或MRI证实为腰椎间盘再次突出,位置多位于原手术纤维环破口处,此外复发患者多为重体力劳动者,依从性较差。观察组术后复发率、再手术率显著低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),证实了纤维环缝合修复对降低腰椎间盘髓核摘除术后复发及再手术的临床意义。上述结果证实经皮椎间孔镜下行髓核摘除联合纤维环缝合修复治疗LDH安全、有效,术中不增加手术操作复杂性及创伤性,同时能够降低术后复发率及再手术率,与上述诸多学者报道结论相近。

相比传统后路椎板开窗及显微内窥镜下行髓核摘除联合纤维环缝合修复手术,椎间孔镜下行髓核摘除联合纤维环缝合技术为近年来新兴技术,尚在发展应用阶段,国内外对此研究报道尚少。对于初期开展椎间孔镜下纤维环缝合术者存在一定挑战,术中存在多次穿刺问题,造成纤维环边缘毛刺、缝合强度下降,达不到重建纤维环机械完整性的目的,使得纤维环破裂口缝合欠佳或缝线脱落,影响手术效果;同时,术中为了提高纤维环破裂口缝合成功率,人为避免纤维环破裂口撕裂过大,致使切口太小难以完全摘除突出髓核,提高了腰椎间盘复发的可能性。本研究观察组2例复发病例均为初期开展椎间此技术手术患者,其中1例术后早期复发,保守治疗无效行开放手术治疗,术中发现椎间盘纤维环破口缝合线脱落,致使残留髓核再次从原纤维环破口处突出所致。随着手术量的增加,术者不断从术中积累了缝合经验,随访研究发现后期行孔镜下纤维环缝合的患者未再次出现复发问题,这也可能与样本量较小、随访时间相对较短相关。为提高孔镜下纤维环缝合修复的成功率,术中应注意:若发现纤维环破口或切口较大或第1针缝合效果欠佳时,再次交叉或平行缝合第2针,以保证纤维环破口闭合良好(图1d);术中穿刺缝合针针距纤维环破口边缘超2 mm为宜,即可保持纤维环良好的生物力学性能,又能避免缝线张力过大牵拉切割纤维环撕裂的风险;若为包容型椎间盘突出,则作大小约5 mm的线性切口,否则切口过大则对纤维环过度破坏影响愈合,切口太小则难以摘除髓核,增加术中操作难度,加大纤维环损伤概率;同时,术中操作应轻柔,在保证疗效的同时降低对纤维环损伤,以期提高缝合成功率;对于纤维环破口较大无法缝合者,应放弃缝合。

综上所述,经皮椎间孔镜下行髓核摘除联合纤维环缝合修复治疗LDH切实有效,重构纤维环的完整性,降低术后复发率及再手术率,获得了满意临床疗效,值得临床应用。本研究为回顾性、小样本、单中心,容易产生选择偏倚和回忆偏倚,其远期临床效果仍需长期大样本、多中心的临床对照研究。