指向5C核心素养的项目式学习研究

杨柳

【摘要】21世纪5C核心素养模型提出了新时代中国学生必备的核心素养,即文化理解与传承(Culture Competency)、审辩思维(Critical Thinking)、创新(Creativity)、沟通(Communication)、合作(Collaboration)。指向核心素养的教育变革,不仅仅是教学内容的选择和变更,更是为“培养什么样的人”指明了方向。小学道德与法治是以生活为基础,培养学生动脑动手的一门综合性课程,教材二年级下册第三单元是小学低年段对环保问题的集中关注,指向5C核心素养的项目式学习从日常生活中的感受和发现的问题出发,以“废旧衣物该去哪里?”为例,引导学生主动学习、深度学习、有效学习,从小培养环保意识。

【关键词】5C核心素养;项目式学习

当前,我国基础教育课程改革已进入新的历史阶段,21世纪核心素养5C模型提出了新时代中国学生必备的核心素养,即文化理解与传承、审辩思维、创新、沟通、合作。中共中央,国务院2019年印发的《关于深化教育教学改革,全面提高义务教育质量的意见》文件中,项目式学习被作为教学方式呈现,强化课堂主阵地作用,切实提高课堂教学质量。近两年,深圳市罗湖区小学道德与法治学科依托课程标准和新教材运用项目式学习进行学与教方式的变革,让学生在学习过程中,获得真实的思维和情感的投入,引导学生在真实情境中发现问题、解决问题,构建正确的价值判断。本文以《废旧衣物该去哪里?》为例,探索指向5C核心素养的项目式学习研究。

一、活动背景

随着新时代的经济水平提高,人们的生活水平也相应改善,铺张浪费的现象普遍存在。有数据显示,中国平均每人每年会购买10件左右新衣,其中会有3-5件衣服被丢弃,我国13亿多人口年产旧衣物将达到39亿~65亿件,每年被丢弃的衣服约有5000万吨,而回收率不到10%。据哥本哈根大学研究数据显示,每使用1千克废旧纺织物,就可以减少3.6千克二氧化碳排放量,节约水6000升,减少使用0.3千克化肥和0.2千克农药。在道德与法治课堂上,环保话题引起了孩子们的热议,孩子们联系生活实际,提出长个儿后产生了不少废旧衣物,废旧校服到底怎么处理呢?基于此,孩子们提出了《废旧衣物该去哪里?》的项目主题。一粥一饭,当思来之不易,半丝半缕,恒念物力维艰;勤俭节约、尊重劳动成果是中华民族的优良传统。

二、活动计划

本案例《废旧衣物该去哪里?》共设置8个驱动性问题,共13课时,活动持续时间约为10周,基于5C核心素养模型,以“文化理解与传承”为价值指引,创设真实情境激发学生强烈的学习动机,在实践探究中让学生发现问题、解决问题,培养学生的“审辩思维”“创新素养”“沟通素养”“合作素养”,关注社会,树立正确的价值观。

文化理解与传承:知道关于衣物的来源、种类及相关知识,了解为什么要回收利用废旧衣物。

合作素养:小组共同调研社区居民、商铺店员对废旧衣物的处理方式;不同小组之间资源共享整合,分析和解决我们如何减少废旧衣物的产生和污染。

沟通素养:以社区居民、商铺店员为对象,采访调查;与城管局、社区工作站等部门沟通;联系公益组织、寄送快递。

创新素养: 综合已有的知识、能力、生活体验和个人情感,创造性地“旧衣变新物”,面向全校进行创意衣物T台秀,宣传合理回收利用废旧衣物。

审辩思维:多角度探索衣物的关联点,分析各种衣服面料的来源,感受每种工艺的经济或文化理念,树立旧衣物回收利用的正确价值观。

三、活动形式与教学资源

(一)活动形式: 考察探究、社会服务、设计制作、职业体验、策划组织、小组合作。

(二)教学资源: 家校合作、社区工作站、东门中轻纺织城、缝纫机、深圳市垃圾分类中心、深圳市城管局、西藏公益组织、学校各科老师。

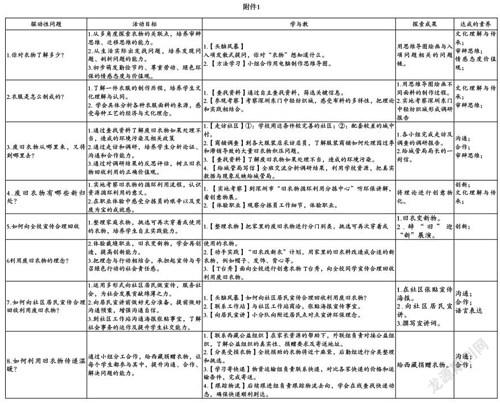

四、活动实施(附表1)

五、活动反思

《废旧衣物该去哪里?》这个主题依托教材,根据生活真实情境提出问题,学生有解决这个驱动性问题的强烈意愿,能让学生產生与个人相关的联系感。活动按计划进行入项探索—知识与能力建构—合作探究—形成与修订成果—公开宣传—反思评估。在教师的指导下,学生不是已有知识与能力的展现,而是实现了知识与能力的再建构。学生开展持续、深度的实践探索,通过各种头脑风暴、参观考察、社区调研、给城管局写信、创意“旧衣变新物”、“旧校服传递计划”、给西藏捐赠衣物等活动。当然,二年级的孩子较年幼,在知识与能力建构阶段,更多的是依靠老师和家长的辅助,也曾经历“有效的失败”,在失败中诞生精彩。在实施过程中教师引导学生“跳一跳”帮助跨越最近发展区,建构新知识、发展创造性、批判性思维、提升沟通合作等能力,实现5C核心素养的发展。

【参考文献】

[1]夏雪梅.项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践[M],2018(1).

[2]夏雪梅.项目化学习的实施:学习素养视角下的中国构建[M],2020(11).

[3]夏雪梅.以学习为中心的课堂观察[M],2012(9).