咳咳!海,海

薛元明

书法家胡传海

胡传海,1956年出生于上海,浙江宁波人。中国书法家协会学术委员,郑州大学、山西师范大学、太原师范学院、鞍山师范学院、南京财经学院客座教授,河北社科院特邀研究员,著名策展人,近年来先后策划了“十大年度人物”“百强榜”“风云榜”“书法兄弟连”“男女20家”“鸿篇巨制”“寻找三十家范本”“谁是高手?”“大观论坛”等一系列书法评比和展览活动。书法作品曾获上海市小品一等奖。河南美术出版社于2019年出版了《胡传海书学文集》(8卷本)。此书获得中国美术图书金牛奖铜奖,其中《尺牍与手卷研究》获中国好书推荐。书法作品为中国美术馆以及北京大学图书馆等收藏。

私下里有朋友和我说起当今艺坛一些事,认为风气不正,协会成为帮会,同门成为同伙。我劝其保持淡定。真正的艺术史,从来都是个人书写的。书法史是书法家的历史,关注某个人更切实际。于是便从当下的名家谈及到“海派”代表人物沈尹默和白蕉。两人都写“二王”,皆非常刻苦用功,成就都很高,差别在于,沈是达官贵人,白是一介书生。沈当时位高权重,书法地位如日中天,白蕉则相形见拙。所谓“三十年河东,三十年河西”,如今世人对两人的作品已经能够客观的看待。过于贬斥沈当然不对,沈在古法传承上是有功劳的,但较之白蕉写“二王”所呈现出的风流倜傥,失色太多。综合衡量,白蕉如今的盛名,沈尹默难以望其项背。时间会给予公正、客观的评价,让每个人回到应有的位置。不独书法会如此。来楚生生前寂寞之极,篆刻地位比不上那些社长、副社长们,如今后者多数已成过客,来以一介布衣获得篆刻大师的地位。作家沈从文最初比不上柳青、姚雪垠之炙手可热,如今后者几乎湮灭无闻,沈的书籍则大卖特卖,声誉日隆。这真应验那句老话:是真金总会发光。何况在这样一个信息爆炸如此迅猛的时代。所以,最关键的还是做好自己分内事,对自己、对历史有一个交待。

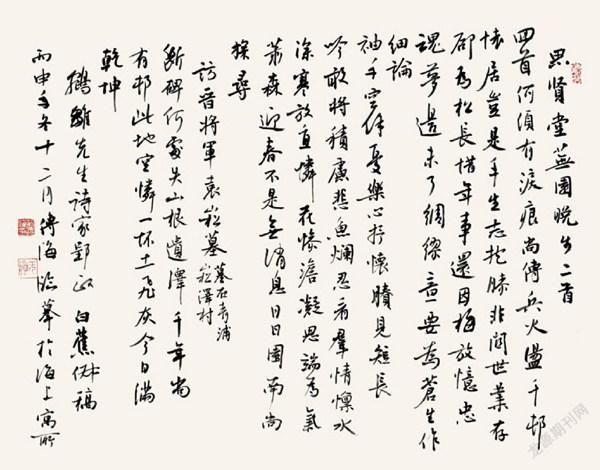

海派代有人才。胡传海老师作为当代海上名家,书法多年来远宗“二王”,近取白蕉,尤其致力于白蕉,真可谓“肥水不流外人田”,呈现出地道的海上风味。这幅临白蕉手札之作,可以看出个人的笔墨性情和笔墨功夫。对于书家来说,性情和功夫,缺一不可。

如前所述,对比沈、白差异,便不难看出,沈如茕茕老牛,一笔一画,极力到位,功夫惊人,但失之刻板,按照陈独秀的说法,其俗在骨。多件作品集中来看的话,千字一面,应变功夫比不上白蕉,以精熟为能事。白蕉的突破口在“二王”手札,风流倜傥,不染尘俗,随意挥洒,落拓不羁。要说文化修养差异,两人并无太大落差,都是人中之龙凤。差异在于性情。白蕉的言行举止,直接魏晋文人,所以不拘一格,妙笔生花。沈的本质是学者、官员,自然多了一层隔膜。这种天性的成分,掩盖不了,也改变不了。也就是说,书家选择某种碑帖,需要深思熟虑,太容易上手而不行,易俗,太难上手的要分不同情况,一种是看不懂,一种是不适合。换言之,书家与碑帖之间存在相互选择。这就是为什么,有些时候有些书家看到有些碑帖,会觉得是为自己而生,有知音相逢之感,就是这个道理。

很多人不明白或没考虑过这个道理,跟风选或随便选,碑帖即使练上十几年甚至几十年,效果也不大。选碑帖其实就是选朋友,如果不对脾胃,很难深入。举两个例子。有人認为性格沉稳的人可以选欧、柳,易于上手,其实只看到了表面。性格拘谨的人写欧、柳这类书风,反而更易板滞,只有像王铎这样的人,写柳才能跳出来。再比如刻元朱文,以为慢工细活就行,其实只有像陈巨来这样的脾性,才能把元朱文刻活,经营得有声有色。平常之人,往往只会成匠人。个中道理,可以细细品味。“选”碑帖是第一步,非常重要。门路不对,南辕北辙。

解释了一大段,其实就是阐述“肥水不流外人田”的意思。胡选白,是因为对胃口。同样的地域,容易亲近,此乃地利之便。窃以为,关键还是心性,有一种默契。以我对胡传海老师的了解,他算得上是一个有真性情的真文人。言及至此,要避免按图索骥。文人最重的是性情,是傲骨,而非傲气。简而言之,能够对上不对下。但凡读过他的卷首语便知绝非虚誉,猛然间会觉得是“一肚皮不合时宜”,细加品味才知是“不合时宜的沉思”。书坛需要这样的清醒者。更难能可贵的是,这种性格保持了一辈子不改变。有时文笔看似随意,其实相当理性和睿智。这是历代文人所具备的那种“佯狂”气质。

因为有地利之便,有心性相近之便,胡老师临摹白蕉,就有了一些个人优势,才情饱满,加上功夫熟练,所以写起来非常上手。对照临作来看,看不到一丝犹豫、一丝懈笔,而是一气呵成。胡老师的临作风格可用“古淡”二字来概括,并不完全同于原作,若即若离。白蕉取“二王”,少了哀伤之气,多了风流之姿,这就是一种“淡”。当下这个时代,与白蕉所处的环境相比,安稳了许多,所以胡老师自然多了一份平常心。这又是一种淡。心境毕竟不一样。对比来看,白蕉写“二王”和时下写“二王”的不同之处在于,白身处的民国时代,与魏晋一样同属“乱世”,政治的分裂,学术和文化上避免定于一尊,个人心性相对自由,所以有声息相通之感。由此而言,时下写“二王”,少了一个“天时”。虽然不是绝对要求,但临帖要想体验和进入古人的状态和情态,必须考虑多种因素。当对“二王”少了时代背景和个人性情的分析,就只能玩弄单纯的技法。不独于此,现在普遍存在一个问题,很多名家号召临帖,其实自己从来不临或很少临,有时写僵了或写油了,回不了头。所以临摹的最大好处就是,可进可退,“进”不用解释,“退”则大有深意,在个人暂时无法突破时,可以迂回前进。就像一句老话所说的,打扑克时没牌出就吊主,写字没心情时就临帖。乱写不如不写。临帖贵在可以坚持,始终有一个明确的方向。

胡老师写白蕉,看似是巧合,实质是很多个人因素所决定的。当下很多人选择书风,喜欢一窝蜂,“二王”、米芾、王铎一哄而上,一哄而散,把某一种类弄烂之后,再继续弄下一类。这样非常不好,浅尝辄止、浮光掠影,习书当抱紧一家,立定青山不放松。不要看别人怎样,别人写与不写,都和自己没关系,最重要的是关注个人内心,找到最适合自己的,而后用思想来写字。白蕉是这样做的,胡传海也是这样做的。每个想成功的书家首先要做到这一点。

[题外记]记得胡老师曾有一篇谈论“风骚”和“闷骚”的“卷首语”。有的人风骚,属于外向型的,相对招摇;有的人闷骚,属于内敛型的,偶露风情。如果更细致地深究一下,还有另外三种人:一是既不风骚也不闷骚、不懂情调的“木头人”,不太适合从事书法;一种是看起来风骚其实是闷骚,看起来是闷骚其实是风骚,这种人性格不稳定,口是心非、表里不一,书法多半是利用的幌子;一种是风骚和闷骚兼具、理性与激情兼备之人,练书法就如同老鼠爱大米。

我觉得胡老师属于最后一种人,理性和激情兼备,该内敛时内敛,该放纵时放纵。深谋远虑、成竹在胸,在书法圈内成一家之言,独领风骚。

他是一個很丰富的人。“兄弟连”展览的作品集,他有图有文有书,更见情调。

不了解他的人,常常只看到他的一个侧面。

读他的文章,文雅与辛辣并举,纯粹的欣赏者觉得文采飞扬,不慎对号入座者会觉得辛辣无比。

胡老师的古典情怀与现代意识兼具。从书法创作来看,非“传统”二字不能概括,若从个人文化观念来看,具有强烈的先锋意识,思想前卫敏锐,故能成于世俗而又能脱俗。

他有传统文人的清高和女性的柔情与细心,可谓之“侠骨柔情”,为人处世,一目了然。

文人的清高使得胡老师具有不可缺的,恰恰也是时下很多书坛人物缺少的稀罕之物——正义感。个人内心始终以艺术质量为宗旨。他主编的《书法》杂志,成为当下这一“书法乱世”中,难得一见的清流。

在理论研究和创作之余,胡老师更是一个策划高手,成功策划的很多展览已成为品牌。

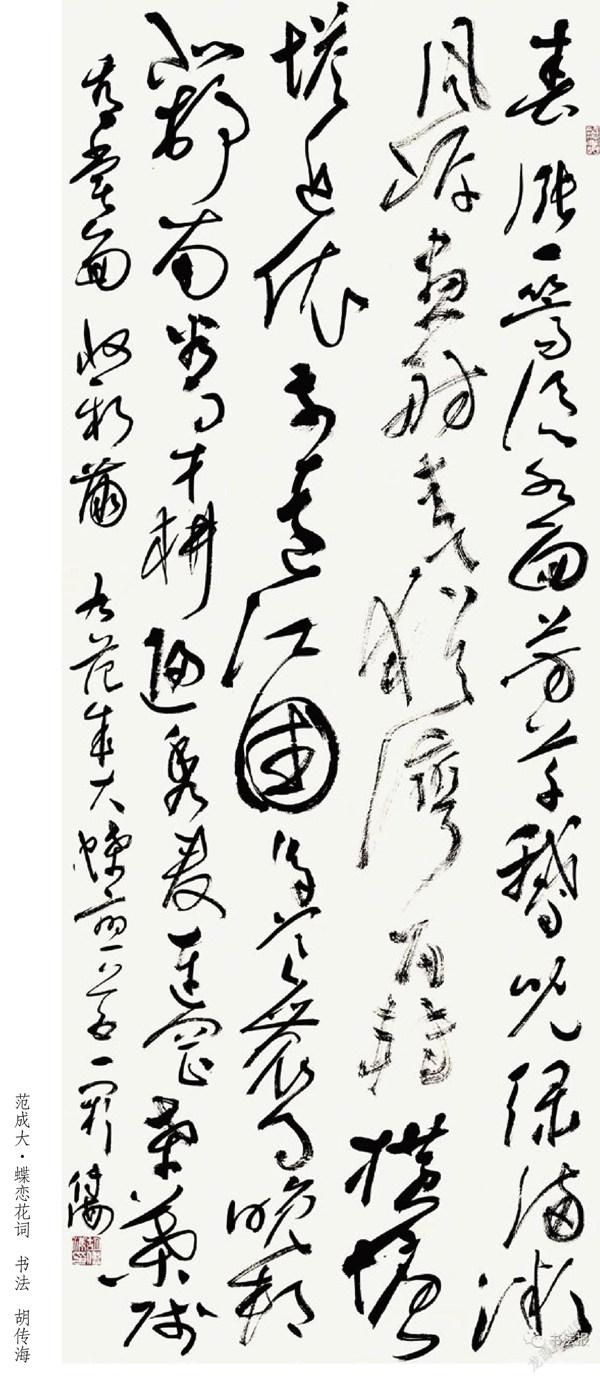

海派文化的核心特征是海纳百川。胡老师属南人北相,上海人的精细和北方人的豪放集于一身,得益于这种素质能够打破地域限制,具有包容性、开放性、多元性。个人思想、性情、技法三者合一,行草书远宗二王,近取白蕉,自出己意。时下很多人对于“二王”的理解出现误读,不免“失之毫厘,谬以千里”。“二王”是魏晋时代风骚和闷骚兼具之人,理性与激情不偏废。很多取法者,要么刻板古怪,流于俗气,要么油滑妖艳,过于柔媚,更可怕的是形式唯美,却近乎匠气。学“二王”必须做到“雄秀”,既雄且秀,缺一不可。

说到底,主要症结在于忘了自己,做“真我”最重要。

在我的印象中,胡老师就是一个时时强调做自己的人,有思想,有性格,有才情,具有独立人格、意识敏锐、心思缜密。从他身上,我悟出一点:活得精彩才能写得精彩。