陈寅生与大克鼎

杨未君

今年对大克鼎(图1)来说是个特殊的年份。2021年9月14日至10月24日,中国国家博物馆“礼和万方——商周青铜鼎特展”(图2)在京展出,在这个展览上,国家博物馆和上海博物馆共同促成了大盂鼎、大克鼎的再次聚首,二鼎(图3)的联袂特展,先后在上博(6月18日开幕)与国博隆重展出,成为举世关注的盛事。

鼎素为国之重器、社稷象征。大盂鼎是周康王时器,大克鼎是周孝王时器,二者均为清末重臣潘祖荫(1830-1890)的收藏。1951年,大盂鼎、大克鼎由潘达于先生无偿捐献国家。1959年国庆十周年,大盂鼎应征北上,入藏中国历史博物馆(今中国国家博物馆),而大盂鼎一直留在上海。从此盂克双鼎镇守南北,隔空相望。上一次双鼎重聚,是在17年前的上海:2004年2月,为纪念潘达于女士的百岁寿辰,上海博物馆曾举办大盂鼎和大克鼎的联合展出。那一次,是大盂鼎南下,而今年,先是大盂鼎再次南下,而后又有大克鼎首次北上,盂克双鼎在国博联袂出演,精彩亮相。

说起大克鼎的北上进京,上一次还是在光绪末年,也就是潘祖荫得鼎的那一年。光绪年的所谓“北上进京”,是指大克鼎从出土地的陕西被潘祖荫收得运至京师。我们知道,大克鼎是清光绪年间在陕西扶风县法门镇任家村窖藏出土的,具体出土的时间一直众说纷纭。同出者尚有小鼎、镈、钟等,皆为克所作之器,因此习称大鼎为大克鼎,小鼎为小克鼎。大克鼎出土后不久即为潘祖荫所得,潘祖荫去世后,由其弟潘祖年运回苏州老家收藏。潘氏后人为保护大克鼎等珍宝尽心竭力,抗日战争爆发后,主持潘氏家事的潘达于女士决定让大克鼎等再次入土埋藏,苏州沦陷后,先后有数批日军闯入潘家搜宝,均未能如愿。新中国成立后的1951年,潘达于女士决定捐宝于公。1952年上海博物馆成立,大克鼎从此成为上博最重要的“镇馆之宝”之一。

那么,潘祖荫得鼎的那一次的大克鼎“北上进京”,具体是在哪一年呢?

要回答这个问题,就要说到陈寅生了。看到本文的标题,有读者会问,陈寅生不就是光绪年间在琉璃厂刻铜的那位手艺人吗?他铜墨盒刻得好,难道还和大克鼎有什么关系吗?

是的,题目中的陈寅生,就是刻铜的陈寅生。陈寅生(1830—1912),北京人(原籍大兴),名麟炳,号寅生,是清代著名的铜刻高手,被后世传为在墨盒上刻文字、图案的第一人。他是秀才出身,精书法,擅篆刻,绘画也饶有清趣;好收藏,精鉴赏,有斋号署“妙严室”。

陈寅生和大克鼎,虽然看似关系不大,但很重要,正如本文副标题所说——陈寅生题跋是大克鼎最早进京时间的重要著录。这是说,陈寅生有一则题跋,明确记录了潘祖荫得鼎进京的时间,而这个时间,是目前所知最早的。在没有科学考古的年代,古物的准确出土时间往往是无法确知的,如果知道了收藏家得到古物的时间,那么这个时间就是其出土时间的下限。也就是说,倘若我们知道了大克鼎被潘祖荫运至北京的时间,这个时间就是大克鼎出土时间的下限。

一、陈寅生题跋是记录潘祖荫最早得鼎时间的重要著录

我们关注陈寅生是从收藏铜墨盒开始的。数年来,在业余收藏近代铜刻实物的同时,也致力于陈寅生史料的耙梳发掘。以笔者有限的阅读,读到最早引用陈寅生关于大克鼎题跋的是台湾省著名青铜器研究专家张光远先生。

张光远先生在《西周七件长铭的铜器》(载1974年秋季台湾《故宫季刊》第九卷第一期)这篇文章中,在论说“七器的出土及传藏经过”时,就引用了陈寅生的题跋。下面是张先生的原文:

光绪十七年(1891)七月,是潘祖荫死后的次年,陈寅生跋潘祖荫所得的克鼎云:

潘文勤公博求钟鼎古器,收藏甚富。戊子岁,获得周克鼎一器,由关中运以至京,形质丰伟,殊为大观,惟其铭字土蚀模糊,几不可辨。嗣复细加剔抉,居然完好可读。(注五十五)

按“戊子”为光绪十四年(1888),应是大克鼎真正出土的时间,也是潘氏获得大克鼎之年;民国十九年(1930)罗振玉著《贞松堂集古遗文》称系光绪十六年(1890)出土,现代著录多从之,这很可能是以潘氏死于此年而定,宜作修正。(P52)

这里张光远先生提到潘祖荫获得大克鼎的时间,是光绪十四年(1888),这正是以陈寅生的题跋为依据的,因为在张先生看来,“清代末年以前出土之物,现在我们要想查出它们真正出土的时与地,自然是非常困难,可能它们出土得愈早,资料就愈模糊,因而我们查究的方法,只有尽量从清代各家的著录中去寻找相关的线索,当然这以年代较早的著录,尤其是与该器出土年代大约同时的记载,及当时收藏该器的人物最受重视”。

陈寅生的跋文写于光绪十七年(1891)七夕,是潘祖荫逝世的后一年,陈寅生和潘祖荫同岁,都生于1830年,岁次庚寅(陈寅生和潘祖荫都有“惟庚寅吾已降”闲章),字号中都有个“寅”字(陈寅生号“寅生”,潘祖荫号“伯寅”),二人相识并有交游(陈寅生是鲍康的亲戚,鲍康是潘祖荫父亲的同事,是潘祖荫的亲密的金石友人),因此,陈寅生的文字是足以为信的。

之后,在文章中引用陈寅生关于大克鼎题跋的是上海博物馆的青铜器研究专家陈佩芬女士。陈佩芬在《大盂鼎和大克鼎的第二次出土》(载《文物天地》1987年3月号第31至32页)一文中提到陈寅生题跋,引录的题跋文字较张光远先生多了几行,陈佩芬女士原文如下:

据《陈乾藏吉金文字》载:光绪辛卯(1891)七月陈寅生跋潘祖荫所得克鼎云“潘文勤公博求钟鼎古器,收藏甚富。戊子岁获得周克鼎一器,由关中运以至京,形质丰伟,殊为大观,惟其铭字土蚀模糊,几不可辨,复细加剔抉,居然完好可读……文勤公生平所藏之器以此为最,曾镌印章曰宝藏第一。求拓本者踵至,应接不暇,多以翻本报之。”

我们注意到,1974年张光远先生的论文中,是采信了陈寅生题跋中大克鼎进京时间为1888年的说法的,并明确指出:“按“戊子”为光绪十四年(1888),应是大克鼎真正出土的时间,也是潘氏获得大克鼎之年;民国十九年(1930)罗振玉著《贞松堂集古遗文》称系光绪十六年(1890)出土,现代著录多从之,这很可能是以潘氏死于此年而定,宜作修正。”而虽然陈佩芬《文物天地》的文章发表在1987年,陈女士也在上博工作(曾任上博副馆长),但“大克鼎出土于1888之说”并未得到采信。直到2015年或更晚,上博“大克鼎1890年出土”的說明标牌仍未更改。

陈寅生是在琉璃厂专事刻铜的艺人,是国子监的监生,一生未能考取功名(鲍康称其为陈寅生上舍)。近年来,随着陈寅生研究的不断深入,我们知道,陈寅生除了雅好书画刻印、在琉璃厂业铜之外,也称得上是一位金石学者。目前发现的陈寅生纸绢墨迹有多种,以古物(古书画、拓本)鉴赏题跋居多,其中所包含的文字信息越来越受到专业学者的重视。

在甲骨文研究领域,胡厚宣先生也是披露并转录陈寅生题跋的学者之一。胡先生曾撰有《关于胡石查提早辨认甲骨文的问题》一文(载香港中文大学编 《第二届国际中国古文字学研讨会论文集 》, 香港问学社有限公司1993年10月出版 )的文章,披露了一件甲骨文拓本,上有陈寅生的题跋。胡先生的文章写道:大约1950年前后,上海已故同济大学建工系教授、考古学家蒋玄怡先生,从旧书店买到一本小型折叠本甲骨文拓本,题签为“殷甲骨文册” ,签后钤“静俭斋藏”印章,……拓本前面,贴有一张信笺纸,写着:

曩于甲午岁(1894),胡石查先生来京,时相晤谈,曾以碎龟板文字见惠,其文字笔法,的系秦汉之前之物,世所罕觏,始知古人作用,殊非今人所能及者。嗣后,余亦收龟板文字十余片,笔法相同,文字较异,拟与石查所赠拓片一并装裱成册,惜无精妙拓手,以致未果。甲辰(1904)八月中后一日,寅生识。

需要说明的是,胡厚宣先生尽管披露了陈寅生关于胡石查收藏甲骨的跋文,也并未采信:“这一论点,我曾加以思考,觉得还是不敢相信。”胡先生不详陈寅生其人,在向史树青先生请教,得知了陈寅生的大致情形后,胡先生仍认为“陈寅生既为琉璃厂刻铜墨盒的艺人,则其所记年月可能就不像考据家那样确切。古董商人也不一定就言之确凿。”“陈寅生不过是琉璃厂一个刻墨盒的艺人,他追忆上十年前的往事,是否有错,很难说。”虽然胡厚宣并未采信陈寅生的说法,但这一件“1904年陈寅生的题跋,在题跋中陈寅生记载在甲午岁(1894)曾寓目胡石查手拓的一本甲骨文拓片”是客观存在的。这也是甲骨学界“1894年胡石查收藏甲骨”一说的原始证据(参见拙文《陈寅生与甲骨》,载《艺术中国》2020年12月号)。

对于陈寅生题跋史料的态度,很多人是抱着“人微言轻”“姑且存之”的态度的。这与人们对陈寅生了解有限、对陈寅生研究缺乏深入有一定关系。相对而言,张光远先生早在1974年就采信陈寅生题跋的说法,是比较客观和颇具胆识的。

胡厚宣先生的文章发表在1993年,如今,近20年过去了,随着近年来盛世收藏的勃兴,刻铜收藏成为一项专门收藏,陈寅生刻铜作为这项收藏的标志性名品,被越来越多的人所认识。随着陈寅生史料的发掘,我们对陈寅生的认识也从一个琉璃厂刻铜艺人上升到了书画篆刻家、金石学者的高度。年轻一代的青铜器研究学者,已开始认识到陈寅生题跋的重要性,重新对大克鼎出土和进京的时间进行了考证。就笔者有限的阅读而言,上海博物馆青铜器研究部青年学者葛亮先生的《大克鼎的出土地、出土时间及相关问题》(载《西泠艺丛》2019年第4期)一文,值得重视。葛亮先生的文中不仅部分证引了陈寅生题跋,还通过文献研究,举出了包括《江标日记》《潘祖荫年谱》和近年拍场新出的李文田跋大克鼎全形拓等等新的旁证,得出了“具体出土的时间最晚不超过光绪十五年(1889)年初”的结论(这也是这次国博展中关于大克鼎出土时间的表述):

从现有资料看,大克鼎的出土时间或为清光绪十四年(1888)夏,潘祖荫得鼎的时间则在清光绪十四年秋冬或十五年年初(1888年秋冬或1889年1月至2月),最迟不晚于清光绪十五年正月十九日(1889年2月18日)。

二、陈寅生题跋的释读

我们看到,青铜器研究者在引用陈寅生题跋时,均未完整引用,只是节录陈跋中认为重要的内容,和青铜器研究无关的或认为不重要的就省略了。研究领域不同,关注的重点也不同,其他人认为不重要的,收藏爱好者也许是乐于读到的,对于近代铜刻文房的收藏者来说,陈寅生题跋的全部内容,包括文字内容、书法、用印等,甚至题跋是写在什么位置,写在何种纸上,都是他们感兴趣的。信息的解读有时是“一千个读者有一千个汉姆雷特”,只可意会不可言传。因此,我们看到陈跋的全貌(完整清晰图片甚至实物)的心情,或许是“个中深情”不足与外人道的。

让我们回到陈寅生题跋这一资料本身。陈寅生的题跋出自什么地方?这件题跋现存于何处呢?

陈佩芬文中提到,陈寅生题跋是“据《陈乾藏吉金文字》载”,而在前面张光远先生那段文字的“脚注”(张文注五十五)中,张先生写道:见张光裕著《伪作先秦彝器铭文疏要》62页,引自《陈乾藏吉金文字》(此书为日本京都大学人文科学研究所藏)。

这是陈寅生这段题跋的原始出处。也就是说,陈寅生的题跋出自《陈乾藏吉金文字》,原件在日本,为日本京都大学人文科学研究所藏。据推测这是一本册页,由大克鼎等先秦彝器的拓片装裱而成。

后来,笔者也曾在网络上进行搜索,得到了进一步的信息是这确实是一本册页,其尺寸很大,長宽达到58厘米,共16页。按传统册页的说法,应该是“八开”。但得不到详细的图片,诸多疑问仍然得不得解决,如:陈寅生这件题跋的位置?题跋的全文是怎样的?册页的其他内容是什么?

近年来,珍稀资源的免费开放随着科技的进步逐渐成为趋势,“学术为天下公器”的理念被越来越多的学术机构所践行。不久前,拜网络之赐,我们从一位时贤的公众号上(南山庐公众号,在此鸣谢)读到了《陈乾藏吉金文字》(图4)的全部图片,包括陈寅生题跋的图片。让我们来仔细读一读陈寅生这件题跋(图5)的全文吧。

潘文勤公博求钟鼎古器,收藏甚富。戊子岁获得周克鼎一器,由关中运以至京,形质丰伟,殊为大观,惟其铭字土蚀模糊,几不可辨。嗣复细加剔抉,居然完好可读。曾属李若农先生注释其文,洵为古器中难得之品。文勤公生平所藏之器以此为最,曾镌印章曰宝藏第一。求拓本者踵至,接应不暇,多以翻本报之。兹乃原锺(鼎)拓本,精彩异常,装潢成幅,悬之壁间,不啻列诸棐几,古致陆离,何其伟欤。

光绪辛卯七夕后一日 大兴陈麟炳寅生氏题

(钤白文“陈麟炳印”、朱文“寅生”印,右下角钤朱文收藏印“肇一”)

陈寅生写明潘祖荫得鼎为“戊子岁”,即光绪十四年,1888年。此跋书于“光绪辛卯七夕后一日”即1891年,岁次辛卯,具体日期是农历七月八日。署“大兴陈麟炳”,寅生原籍“大兴”,即今天的北京大兴。

“曾属李若农先生注释其文”。李若农,即李文田(1834—1895),字仲约,号芍农、若农,广东顺德县人。咸丰九年(1859)己未科甲第三名探花,授翰林院编修,放江苏、浙江、四川乡试主考,提督江西、顺天学政。入直南书房,官至礼部右侍郎、工部右侍郎。勤于治学,是清代著名的元史专家和金石学家。

《江标日记》(凤凰出版社2019年版,上册第350页)记载,江标(1860-1899)在光绪十五年(1889)己丑正月二十这一天的活动:

晨起即出门。至可庄师 处,坐片时始归,见谭小坐即出。回寓后,适郑盦尚书招饮,即至米市胡同,两席已坐滿,王廉生(懿荣)、张叔宪(度)、刘佛卿(岳云)、王茀卿(颂蔚)、黄仲弢(绍箕)、王(按,当作黄)再同(国瑾)、沈子佩(曾值)、沈子封(曾桐)、许鹤巢(玉瑑)、芍农师、可庄师、鞠常师、郋丈、许□□,尚有四人不知何姓名矣。见盂鼎及新出土大小克鼎及中师父鼎、诸匋器。饮毕,至沈子佩兄弟处小坐,见旧拓《高值墓志》,精甚。又至船板胡同周□□同年(学海)处,未见即归,已天黑矣。书贾送来高丽巾箱本《四书》,欲充宋刻,又宋拓不断本《怀仁圣教序》,拓尚完好。(二十日)

这里面提到的“郑盦尚书”即为潘祖荫,“芍农师”即为李文田,其余在座的有王懿荣(廉生)、王仁堪(可庄师)、叶昌炽(鞠常师)、汪鸣鸾(郋丈)等,都是当时官居高位的朝臣和著名的金石学家。这次宴饮的主题,就是鉴赏潘祖荫的收藏,尤其是新得的大克鼎(见盂鼎及新出土大小克鼎及中师父鼎、诸匋器)。可见“潘祖荫得鼎”及寅生所说“李若农先生注释其文”,为当时金石圈所共知的藏坛雅事。

《潘祖荫年谱》(潘祖年编)记载(图6):“是年(1889)得善夫克鼎,大几与盂鼎埒,铭二十九行,行二十字(此处疑误,大克鼎有铭文两段,共28行,290字)。兄嘱李仲约侍郎文田及其门下士之同好者皆为释文”,可见,潘祖荫嘱李文田释文之事还写进了家谱。《潘祖荫家谱》按体例只记潘祖荫及其家族大事(比如官职晋升、家族添丁、皇帝召见、赏赐、册封等),古物收藏入谱并不多见。此记于光绪十五年己丑年末,无具体日期,只标明了“是年”。依年谱此条,潘祖荫得鼎是在1889年,其实,潘祖年(1870——1925)比潘祖荫小了四十岁,许多事也未亲历。他的文字也不见得比和潘祖荫同岁的陈寅生来得可靠。

李文田当年的释文真迹(可能有多种,此为其中之一)近年也出现在了拍场,详见中国嘉德2017春拍lot0787:《大克鼎全形及铭文拓片附四家题跋 立轴 水墨纸本》(图7),李文田逐字考释铭文,并附有光绪十五年(1889)五月明确时间款的题跋,文曰:

郑盦太保(潘祖荫)得周克鼎,命文田读之,今以意属读而已,经义荒落,知无当也。光绪十五年(1889)五月顺德李文田识。 钤印:文田之印

另外,揣读陈寅生此则题跋文意,或许此跋题于装裱前,可能大克鼎全形拓墨本原藏家意欲装裱成轴的,到了现在的藏家陈乾手里,装裱成了册页,陈寅生题跋成了单独的一页。当然,因只见图片未见实物,这只能是猜测。

三、陈乾及《陈乾藏吉金文字》简述

陈寅生的题跋载于《陈乾藏吉金文字》,那么,这个陈乾究竟是何许人也?《陈乾藏吉金文字》的具体情形又是怎样的呢?

陈乾名不见经传。有的文章在引用这一资料时,将陈乾写作陈干,当属误识。由于陈寅生题跋出自陈乾的收藏,综合相关资料,试述陈乾简介如下:

陈乾(1876—1930),湖北蕲春人,原名植青,字少乙,后作肇一,曾留学日本,为中国同盟会早期(1905)会员。曾任军职,后寓居北京,专事收藏,收藏金石拓本颇为弘富。与黄侃游,并结为儿女亲家。晚年生活潦倒,曾在海王村公园卖字为生。1930年9月病逝,黄侃为作墓表。

《蕲春文化研究》(2012年第1期总15期)有一篇《黄侃与陈乾》的文章,文中介绍陈乾很详细。文章说:

陈乾(1876—1930),字肇一,蕲春县赤东镇陈荣老塆人。其父陈儒门数十年从塾为业。陈乾七岁时,父亲即命他“闭门读书”,母亲伍氏则一日三餐督促其学业。稍后父亲将他送到名儒田士莲(田桐的父亲,又名田又青)处读书。田士莲设塾四十余年,弟子达数百人,其中有居正、田桐等。陈乾拜在田先生门下,与小他三岁的田桐同窗,学业大有长进。后来还赴江西白鹿洞书院就读。清光绪二十七年(1901),田桐补州学生,考入湖北省武昌文普通中学堂。清光绪二十九年(1903),国家限制科举制度,而陈乾坐“线车”赴黄州考试后,以“名诸生”(秀才)资格录入武昌文普通中学堂。与同县的张九维同窗。同年,陈乾与张九维一起应试,陈乾被选去日本振武学校学军事,张九维被选拔到德国学军事。陈乾因此也就成为蕲春近代的第一名官费留学生。……陈乾因年长黄侃十岁,思想较为成熟,于1905年参加了由孙中山组建中国同盟会,是第一批70余名会员之一。

陈乾先在陕西督军署工作,虽为军人,但对研究小学、经学,情有独钟……此时的黄侃,在北京师范大学任教,兼中国大学、民国大学国学课。一家住在北京东沙滩,与陈乾相距不远。由于共同爱好,故二人交往甚密,共同切磋文字声韵之学。二人因对许慎的《说文解字》各有见解,因此经常激烈讨论,有时还免不了争论。陈乾研究文字,上及于甲骨文、钟鼎彝铭;下则寻方言俗语,凡是遇到与许说不相符合,就与黄侃切磋……陈乾晚年藏书三千余卷与未及刊行的“遗稿盈数箧”,尽皆散佚,实属可惜。

《陈乾藏吉金文字》应该也是陈乾晚年散失的藏品之一,何时流入日本已不可考。现在还没有证据证明陈乾和陈寅生有交集。陈寅生的题跋可能只是陈乾的藏品。陈乾的藏品中,有许多流传有序的名家名品,如陈介祺、吴大澂、李佐贤、端方、方药雨等人的拓片。由于目前对陈乾的研究极为少见,还有许多未解之谜。

《陈乾藏吉金文字》内除了拓片,还有一页题记(图8)和一页山水图(图9),题记由陈庆慈书写,山水由俞瘦石所作。陈庆慈(1867—?),湖北荊门人,字伯皆,号西严道人,举人,历任湖北蕲水县训导、贵州永宁州知州、修文县知县、遵义县知县,宣统三年任大定府知府。俞云(1864—1937),字瘦石,晚号即佛,浙江山阴人。瘦石一生潦倒,中年妻子尽丧,游食齐鲁燕赵之地,晚年定居京华,故其艺名虽蜚声北地,而江浙罕知。瘦石多艺,能诗文,擅篆隶,精治印,亦能操古琴,尤以绘事最工,遗命以“山阴老画师”额碑。据《俞瘦石先生传》云:“瘦石幼即嗜丹青,后益深造,直入倪黄之室,尺幅寸缣,为世珍宝。旧都艺林交相推重,视为云林、青藤再世,群尊之曰老画师。”傅大卣述其佚事云:“每作画先运气功,正襟危坐以凝神静气,然后动笔,笔不停挥,顷刻而成,无论繁简,均有静穆之气。”由陈庆慈作题记和有俞云作《读金图》,大致可以想见陈乾的交游。这种装潢拓片的方式有鲜明的时代风格,《陈乾藏吉金文字》的装潢应是在陈乾在世时已经完成了的。

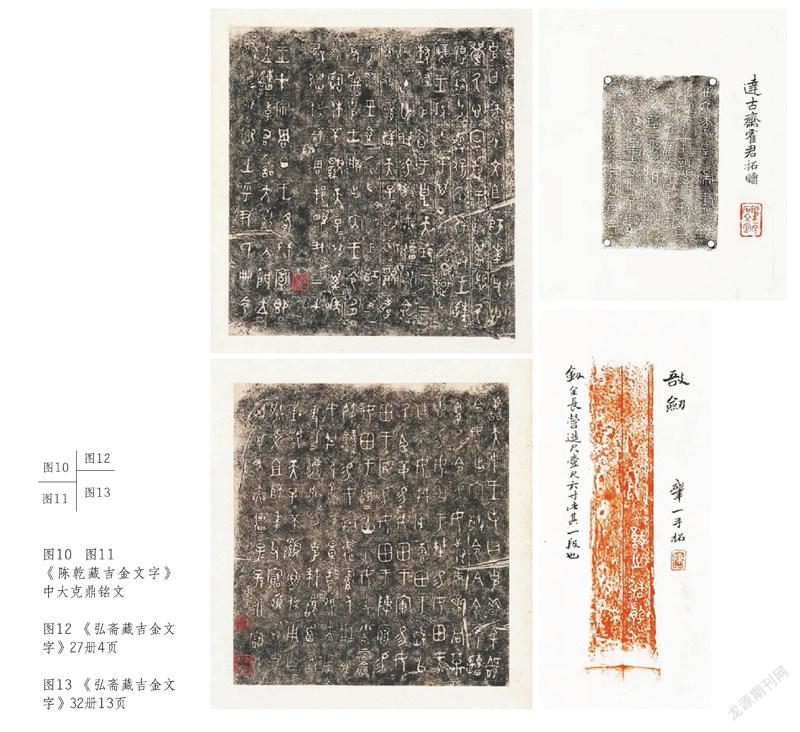

《陈乾藏吉金文字》拓本集内拓本虽只有数品,却包涵了“毛公鼎”“散氏盘”“大盂鼎”“大克鼎”(图10、11)、“虢季子白盘”等,皆天下名品。笔者又从网络看到的《弘斋藏吉金文字》8函,每函4册,共32册,收录吉金文字拓本达707品。拓本涵盖钟、鼎、盘、尊、壶、鬲、觥、觚等等吉金铭文,几乎包括了三代彝器所有器型,同时还收录了部分青铜兵器和陶器铭文拓本,弘斋之“弘”,名不虚传。因弘斋收藏拓本上多钤有陈乾的多种收藏印记(图12),有的还题有“肇一手拓”(图13),推测“弘斋”或为陈乾晚年的斋号,而《陈乾藏吉金文字》拓本集,是其收藏的精选。

作为收藏爱好者,由于喜爱近代文人铜刻,从而知道了陈寅生,爱屋及乌,进而欲了解有关陈寅生的其他相关资料,无奈学力浅薄,偏居一隅,孤陋寡闻,所知所见皆为常庸,只是供收藏爱好者资为谈助。陈寅生题跋涉及到许多专门而高深的学问,如青铜器研究、古文字研究,笔者所知甚少,因此粗鄙文字只是作为学习笔记,以记光阴流逝中的一段痴迷,“置之勿复道,且寄须臾闲。”收藏需要读书,而愚人读书,本属于随心所欲,容易懈怠,不敏只是将读书作为收藏的参考、喜爱的助力而已,既谈不上有所心得,更因为不求甚解,偶有所见,即诧为“辽东白豕”;对资料的解读,也难免过于主观,行文难免产生谬误,在此恳请博雅高明不吝赐教。