地方师范院校小学教育专业本科生教师职业认同的调查研究

徐 波,孙喜斌,王 楠,侯 妍

(咸阳师范学院 教育科学学院,陕西 咸阳 712000)

地方师范院校的小学教育专业毕业生是我国广大乡镇和县城小学的主要师资来源。向乡镇和县城小学输送热爱小学教师职业、具备较强从教意愿和扎实知识及技能的合格毕业生是地方师范院校的应有职责。涵养和提升小学教育专业学生的教师职业认同是地方师范院校人才培养的重要任务,因为师范生对教师职业的认同是他们“从事教师职业的基本心理准备”,[1]是其学习成长为一名小学教师的核心所在,[2]直接影响着他们在校的学习投入,甚至影响着他们未来的职业选择和职业发展。笔者选取省属某师范学院的小学教育专业本科生进行调查,以期对这一问题进行探究。

1 研究方法

1.1 调查对象

采取方便抽样原则抽取省属某师范学院小学教育专业大一到大四548名本科生作为调查对象。共发放问卷548份,剔除其中无效问卷和作答时间过短的问卷11 份,获得有效问卷537 份,有效率近98%。调查对象分布为:男生49 人(9.1%),女生488 人(90.9%);农村户口391 人(72.8%),城镇户口146 人(27.2%);大一144人,大二207人,大三126人,大四60 人。此外,家庭成员中从事教师职业的有239 人(44.5%),家庭成员中无从事教师职业的有298 人(55.5%)。

1.2 调查工具

本研究以问卷调查为主,个别访谈为辅,在査阅和参考相关研究成果基础上编制《小学教育专业本科生教师职业认同调查问卷》。该问卷借鉴了赵宏玉等人对免费师范生教师职业认同的维度划分,[3]同时由于自我认同是职业角色认同建构的核心和基础,[4]而专业认同是师范生教师职业认同的重要表现,因此,将自我认同和专业认同纳入到问卷内容之中。最终,调查问卷包括自我认同、专业认同、外在价值认同、内在价值认同和意志行为认同五个大的维度,每个维度包含3~5 个题目。题项采用李克特五点量表计分,5代表完全同意,1代表完全不同意;除外在价值认同外,其余维度得分越高表明对教师职业认同程度越高,反之则认同程度越低。此外,问卷还包括两道开放性题目,用于收集师范生对提升教师职业认同的想法和建议。在问卷信度方面,问卷五个维度的内部一致性系数分别为0.827、0.852、0.671、0.860、0.854,问卷整体的内部一致性系数为0.933,说明问卷具有较好的信度。在问卷编制时,课题组请熟悉该研究领域的教育学、心理学教师对内容方面进行把关,确保问卷良好的内容效度。运用Mplus 8.3 进行结构效度分析,结果表明五因素结构拟合情况较好,χ2/df(618.57/159)=3.89,CFI=0.93,TLI=0.91,SRMR=0.05,RMSEA=0.073。通常认为,χ2/df小于3时,认为模型拟合度较好。但是,χ2/df 容易受到样本量大小的影响,因此,在实际研究中,不少学者认为χ2/df 小于5 也在合理范围。[5]基于此,可以认为该问卷具有良好的结构效度。

1.3 数据统计与分析

本研究使用SPSS20.0 进行调查数据的统计与分析。

2 研究结果

2.1 整体状况

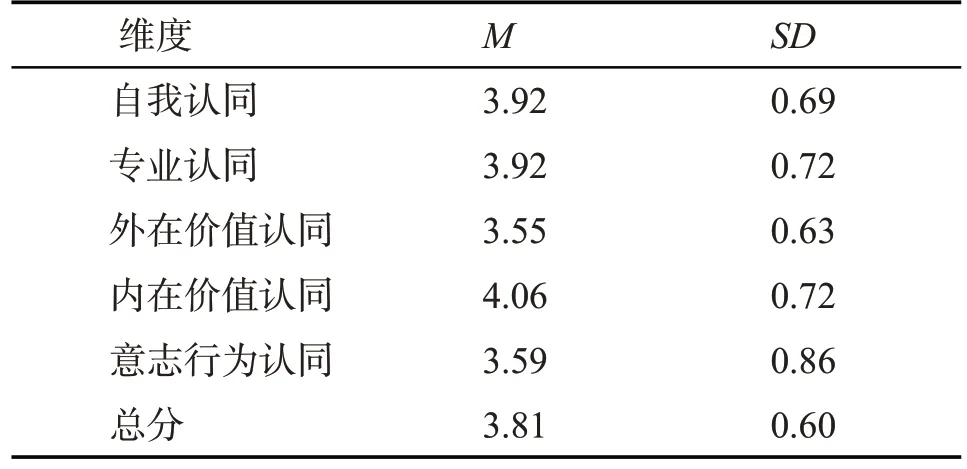

为反映小学教育专业本科生教师职业认同的整体状况,从自我认同、专业认同、外在价值认同、内在价值认同和意志行为认同等五个方面进行描述统计,见表1。小学教育专业本科生教师职业认同的总体均值为3.81,大于均值3。在自我认同、专业认同等五个维度上,它们的均值分别为3.92、3.92、3.55、4.06 和3.59。由此得出,无论是总体的均值,还是各个维度的均值,均大于3,表明小学教育专业本科生教师职业认同总体处于中等偏上水平。具体而言,在五个维度均分中,小学教育专业本科生对于教师职业内在价值认同得分最高,均值达到4.06,而外在价值均值最低。因此,小学教育专业本科生教师职业认同在五个维度的均分由高到低分别为:内在价值认同、自我认同、专业认同、意志行为认同和外在价值认同。

表1 小学教育专业本科生教师职业认同的整体状况

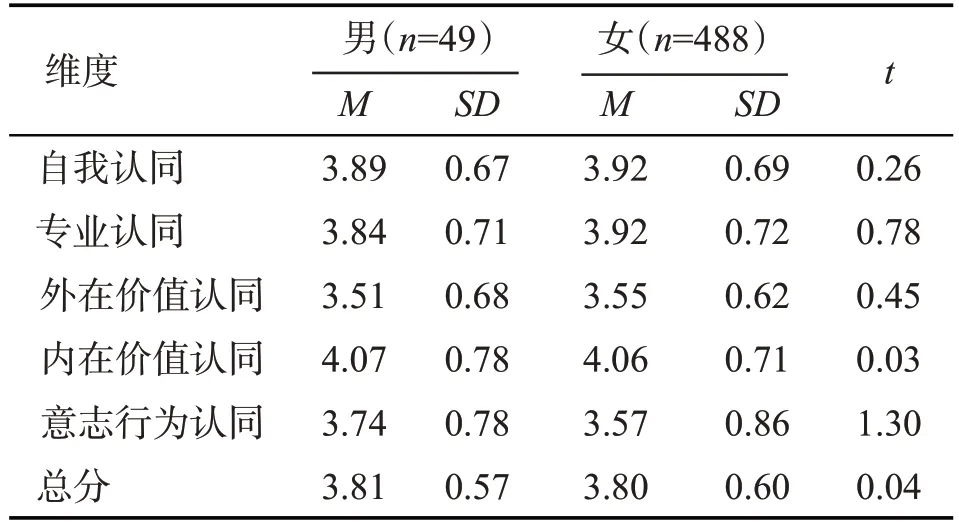

2.2 性别差异

为了解不同性别小学教育专业本科生在自我认同、专业认同等五个纬度方面是否存在差异,研究以性别为分组变量,以上述五个维度为检验变量进行独立样本t检验,具体结果见表2。总体而言,小学教育专业本科生教师职业认同在性别上没有显著性差异(t=0.04,P>0.05)。男女性小学教育专业本科生在教师职业认同的各个维度上表现出较为明显的一致性,尤其在教师职业内在价值认同上保持着高度的一致性。

表2 小学教育专业本科生教师职业认同在性别上的差异

2.3 生源地差异

为了解不同生源地小学教育专业本科生在自我认同、专业认同等五维度上是否存在差异,研究以生源地为分组变量,以五个维度为检验变量进行独立样本t检验,结果见表3。总体上,小学教育专业本科生教师职业认同在生源地上没有显著性差异(t=0.036,P>0.05)。具体而言,来自农村的小学教育专业本科生教师职业认同中,最高得分为内在价值认同4.08分,最低得分为外在价值认同3.54分;来自城镇的小学教育专业本科生教师职业认同中,最高得分为内在价值认同4.02 分,最低得分为外在价值认同3.58 分。进一步观察可以发现,生源地为农村的小学教育专业本科生在自我认同、专业认同、外在价值认同、内在价值认同四个维度的均分上要稍高于城镇学生,而在意志行为认同方面,生源地为城镇的本科生均分要稍高于生源地为农村的本科生。

表3 小学教育专业本科生教师职业认同在生源地的差异

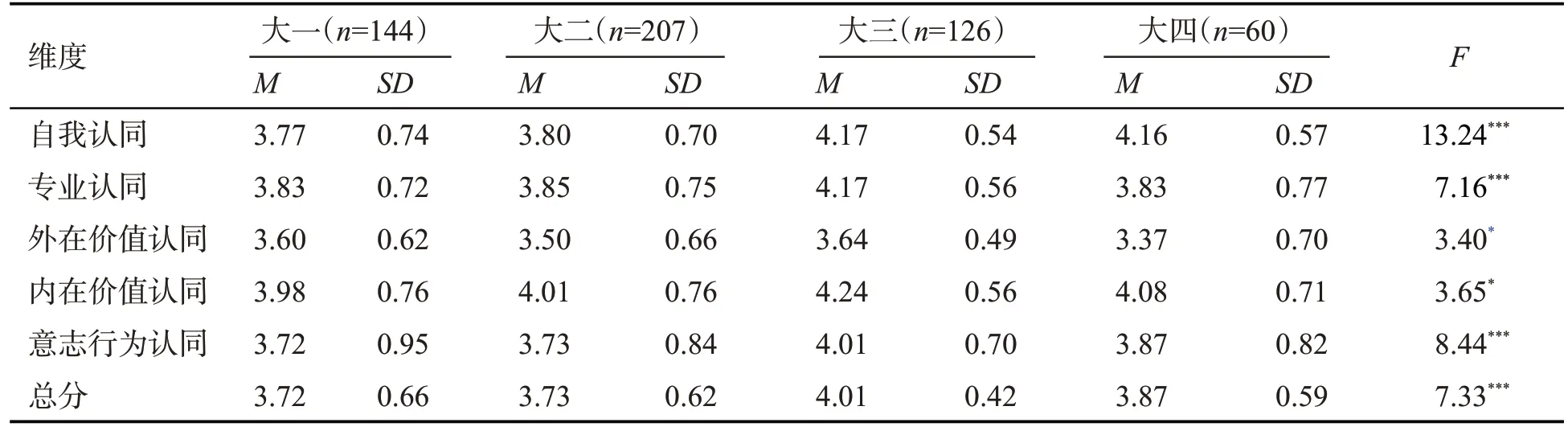

2.4 年级差异

为了解不同年级小学教育专业本科生在教师职业认同上是否存在差异,研究了不同年级在自我认同、专业认同等五个维度上的单因素方差分析,见表4。总体而言,小学教育专业本科生教师职业认同在不同年级上存在显著差异(F=7.33,P<0.001)。通过五个维度的两两比较得知:自我认同维度方面,大一与大二两个年级间没有显著差异,大三与大四两个年级也没有显著差异,但后者与前者存在着显著差异,且后者在自我认同方面均分更高;专业认同维度,大一、大二、大四三个年级间没有显著差异,而大三年级与其他年级均存在显著差异;外在价值维度,大一、大二、大三三个年级间不存在显著差异,而它们都与大四年级存在显著差异;内在价值认同维度,大一、大二、大四三个年级间不存在显著差异,而这三个年级均与大三年级存在显著差异;在意志行为认同维度,大一、大二年级间没有显著差异,大三、大四年级间没有显著差异,但大一、大二年级与大三、大四年级间存在显著差异。

表4 小学教育专业本科生教师职业认同在不同年级上的差异

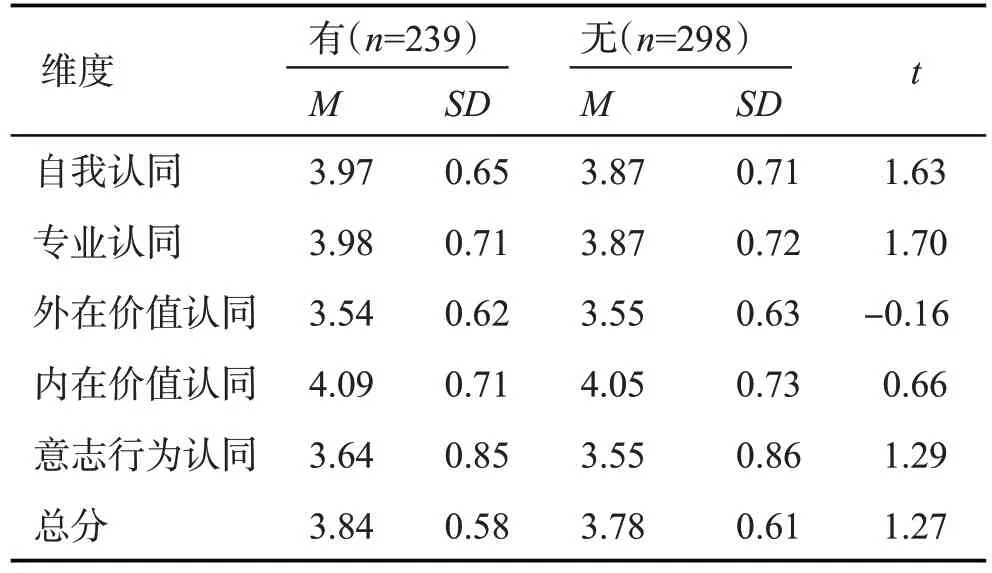

2.5 家庭成员是否从事教师职业的差异

为了解小学教育专业本科生教师职业认同在家庭成员中是否有人从事教师职业上的差异,研究以家庭成员是否有人从事教师职业为分组变量,以自我认同、专业认同等五个维度为检验变量进行独立样本t检验,结果见表5。

分析表5发现,小学教育专业本科生教师职业认同在家庭成员中是否有人从事教师职业上没有显著差异(t=1.27,P>0.05)。具体而言,家庭成员中有从事教师职业的小学教育专业本科生在自我认同、专业认同等五个维度的均分从3.54~4.09 不等,而与之相对的均分则从3.55~4.05 不等,二者均分相差不大。同时,家庭成员中有从事教师职业的小学教育专业本科生在自我认同、专业认同等五个维度的均分上都要略高于家庭成员中没有从事教师职业的小学教育专业本科生,说明家庭成员中有人从事教师这一职业会对师范生职业认同产生一定影响。

表5 小学教育专业本科生教师职业认同在家庭成员是否从事教师职业上的差异

2.6 家庭支持差异

为了解小学教育专业本科生教师职业认同在父母支持上的差异,研究分别对父母是否支持他们成为一名教师从自我认同、专业认同等五个方面进行独立样本t检验,见表6。父母支持其成为教师与父母不支持其成为教师的小学教育专业本科生在教师职业认同上存在显著差异(t=3.67,P<0.001)。具体而言,除了在外在价值认同方面,父母的支持与否对小学教育专业本科生教师职业认同不存在显著差异外,在其余的各个维度上均存在显著差异。比较而言,父母支持在小学教育专业本科生教师职业认同的各维度上的差异从大到小分别为:专业认同>自我认同>意志行为认同>内在价值认同>外在价值认同。说明父母对于小学教育专业本科生的支持会直接影响到他们对于教师职业的认同水平。

表6 小学教育专业本科生教师职业认同在家庭支持方面的差异

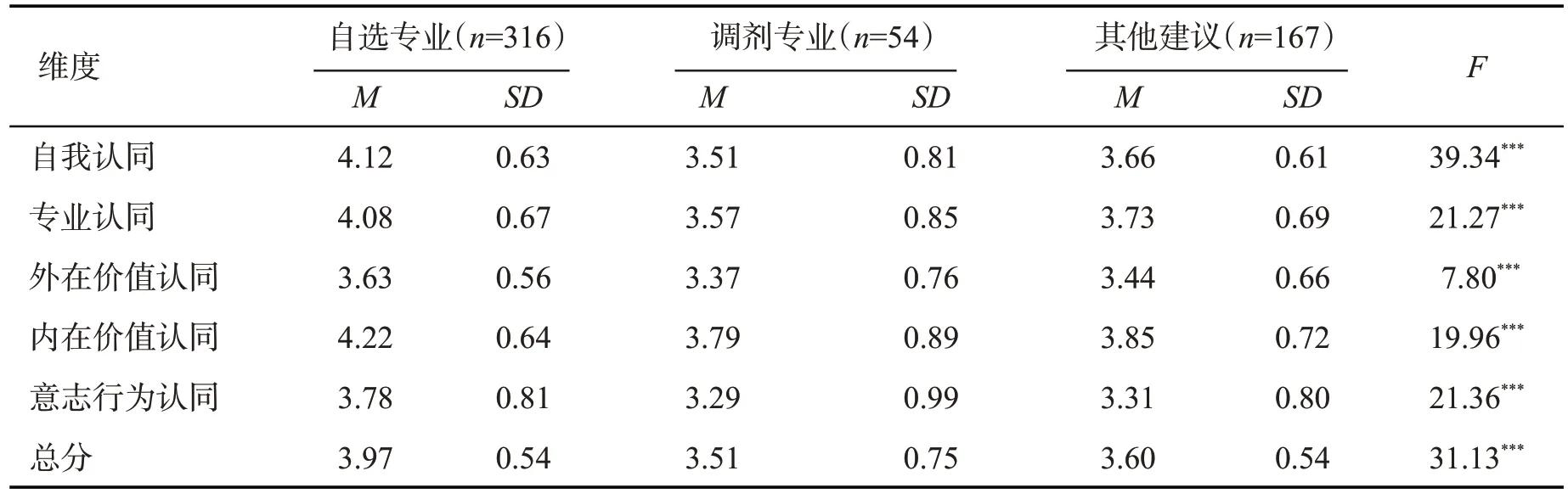

2.7 专业选择差异

为了解不同高考专业选择在小学教育专业本科生教师职业认同上的差异,分别从选择专业、调剂专业和父母或其他人的建议三个方面进行单因素方差分析,见表7。

表7 小学教育专业本科生教师职业认同在高考专业选择方面的差异

与调剂专业、父母或其他人的建议而选择小学教育专业的本科生相比,高考后自己选择小学教育专业的本科生在教师职业认同上与前两者存在显著差异(F=31.13,P<0.001)。具体而言,自己选择小学教育专业的本科生在自我认同、专业认同等五个维度方面的均分都明显高于其他两者,且调剂专业的本科生在各个维度的均分都为最低。比较而言,高考专业选择的缘由不同,在五个维度上的差异由大到小分别为:自我认同>意志行为认同>专业认同>内在价值认同>外在价值认同。由此可以看出,专业的选择是否由自己作出,直接影响着小学教育专业本科生的教师职业认同程度。

3 分析与讨论

3.1 整体状况

小学教育专业本科生教师职业认同整体上呈现中等偏上水平。其中,内在价值认同较高,自我认同与专业认同次之,意志行为认同与外在价值认同较低。蔡志凌从职业认知、职业情感、职业意志等六个维度展开调查,结果表明小学教育专业师范生教师职业认同呈现中上水平。[6]高宝玉和宁金平从自我认知、专业认知、职业认知等八个维度进行调查,结果同样表明小学教育专业学生的教师职业认同处于中上水平。[7]不难发现,尽管不同的研究者对教师职业认同构成维度的认识不尽相同,但小学教育专业学生教师职业认同的调查结果基本一致。因此,小学教育专业本科生教师职业认同整体较高。

3.2 年级差异

采用单因素方差分析对小学教育专业本科生教师职业认同各维度及总均分在各年级上的差异进行比较,发现无论是各个维度得分还是总体均分均存在显著差异。这一研究结论与蔡志凌[6]、秦红梅[8]的研究结果部分保持一致。他们的调查都得出了小学教育专业学生的教师职业认同在各年级总体上呈现显著差异的共同结论。但在具体的维度得分和总均分上,本调查显示,大三年级无论在各个维度得分上还是在总均分上均高于其他年级,这与已有的研究结论不完全一致。

此次调查显示,从教师职业认同的年级差异看,大一和大二年级整体上没有显著差异,大三年级与大四年级没有显著差异,但大三与大一和大二间存在显著差异。产生这样的现象主要是多方面原因造成的。客观上,随着专业知识的不断丰富和专业能力的增强,本科生们对从事小学教师这一职业有了更多信心。这会促进他们对教师职业的认同。大四的均分稍低于大三,这可能源于经历了教育实习以及现实的求职后,他们对教师这一职业有了更为真实的体验,理想与现实间的落差在一定程度上影响了他们对教师职业的认同水平。

3.3 父母支持差异

采用独立样本t检验考察小学教育专业本科生教师职业认同在父母支持上的差异,发现除外在价值认同维度外,在其他维度及总体均分上均存在显著差异。这样的结果实际上不难理解。多数父母通常会将教师职业视为一种稳定的、体面的、受人尊敬的职业,因而他们会非常支持自己的子女选择师范专业、未来从事教师职业,尤其是女生的父母。这一点在我们的访谈和问卷调查的主观题目中体现的非常明确。假如师范生的父母不支持甚至反对他们的子女从事教师职业,那么父母的态度与行为或多或少都会影响到子女对教师职业的认同度。

3.4 专业选择差异

采用单因素方差分析对小学教育专业本科生教师职业认同各维度及总均分在高考专业选择上的差异进行比较,发现无论是各个维度得分还是总体均分均存在显著差异。总体上,自己主动选择小学教育专业的本科生的教师职业认同在整体上与调剂专业和父母或其他人建议而选择小学教育专业的本科生存在极为显著的差异。之所以如此,主要源于个体自主选择与非自主选择所带来的对专业认知上的差异。相对而言,出于个人自主选择报考师范专业的学生对于专业的认知要显著高于调剂专业和父母或他人建议下报考师范专业的学生。正是这种认知差异导致不同高考专业选择的师范生在专业及教师职业认同上表现出明显差异。这一结果与甄莹[9]等近期发表的研究结果保持一致。

4 对策与建议

师范生教师职业认同是师范生自身与未来可能从事的职业之间互相形塑的动态的复杂心理过程,这一过程裹杂着认知、情感和行为意志等成分。正因为如此,小学教育专业本科生教师职业认同水平在职前教师教育的四年期间并非一成不变。这就为提升小学教育专业本科生教师职业认同水平提供了可能。

4.1 尊重学生自愿选择的专业

高考专业选择是考生综合多方面影响因素后博弈的结果。学生之所以选择小学教育专业,既受自身生活史的影响,也可能是分数限制的无奈之举;既可能受传统观念的影响,也可能是调剂专业的结果;等等。从已有调查可以看出,58.8%的学生是自己选择的专业,10.1%的学生是调剂专业,还有31.1%的人是在父母或他人的建议下选择的专业。虽然我们很难断定自己选择专业的学生都是出于对教师职业的热爱,但是这种主观选择会影响其后续的职业认同水平。调查结果显示,那些自己选择专业的学生在各个维度上的得分都要高于调剂专业的学生和父母或他人建议而选择专业的学生,且前者与后者间存在显著差异。因此,要尊重考生高考专业的自愿选择,慎用调剂,把好小学教育专业的入口关。当然,这并不意味着小学教育专业不愿意或不接收调剂专业的学生。如果确实有学生希望从其他师范专业或非师范专业调剂到小学教育专业,有必要在调剂之前做好严格的选拔工作。这也符合《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》中提到的对学生入校后进行二次选拔,以“选拔有志于从教的优秀学生进入师范专业”[10]的做法。

4.2 营造深厚浓郁的师范文化

师范文化是一种存在于高师院校之中,能够对身处其中的教师和学生产生积极影响的物质、精神和实践活动方式的总和。师范文化主要分三种:第一,以静态的物质形态和观念形态的方式存在于高师院校中的文化产品,比如校园中的石塑雕像、花草树木,教学楼中的名言警句、师范生的手工作品等。第二,以无形的或有形的方式存在于高师院校中的人的心理及行为形态,主要以教师和学生的价值观、思维方式、精神面貌、生活方式、行为举止等方式体现出来。第三,以动态的方式存在于高师院校中的实践活动,主要以活动的方式体现出来,比如学校举办的各种竞赛(如师范生教学技能竞赛、“三笔字”比赛、辩论赛等)、各种讲座(如小学优秀教师为师范生进行师德培训、示范教学等)等。为了使师范生清楚地认识到未来所从事职业的特点,尽早形成教师职业认同并播种下一颗坚定从教的种子,高师院校需要从外在物质文化环境的创设、无形的精神文化的引领尤其是教师教育者的率先垂范以及多样化教育教学实践活动的举办上努力,使师范生长期沐浴在浓郁的师范文化之中,促进其教师职业认同的快速发展。

4.3 发挥实践课程的重要作用

“课堂教学是职业认同形成的唯一途径”,[11]师范生欠缺教育教学技能会影响“其教育信念的坚定和教育价值观的形成,不利于职业认同的形成和巩固”。[12]然而,职前教师教育期间,小学教育专业本科生的专业学习仍然是以理论学习为主,现实中的课程体系也是以理论课程居多,实践课程明显不足。为了提升学生的教育教学技能,需要加大小学教育专业实践类课程的整体课时,凸显教师教育课程的“实践取向”。

这里需要特别强调教育实习,因为它是职前阶段多数师范生获得教育教学实践机会、提升教育教学实践技能的最为可能的途径,在提升师范生教师职业认同方面发挥着重要作用。国外研究表明师范生的实习经历影响了他们认同的形成。[13]但是,师范生进入实习学校后,多数人包揽了实习指导教师原本承担的事务性工作,而真正在实习指导教师有效指导之下开展教育教学实践的机会并不多,这样看似延长实践天数的教育实习实际上并未增加师范生的教育教学实践机会,师范生的教育教学技能也并未从根本上得到提升。这或多或少影响着师范生们的教师职业认同,也是出现教师职业认同大四不如大三的原因之一。高校与实习学校要进行协商与沟通,明晰各自在培养师范生方面的职责,从而在师范生教师职业认同方面发挥应有的作用。