石漠化地区特色农业发展对土地利用的影响研究

——以三江侗族自治县茶叶种植为例

□杨露杰,周丽琴,农香香,梁珊珊,黄瑞祥

(广西财经学院经济与贸易学院,广西 南宁 530007)

1 三江县土地流转集约利用融合特色农业发展现状与石漠化治理情况分析

1.1 三江县特色农业适度规模化经营发展现状

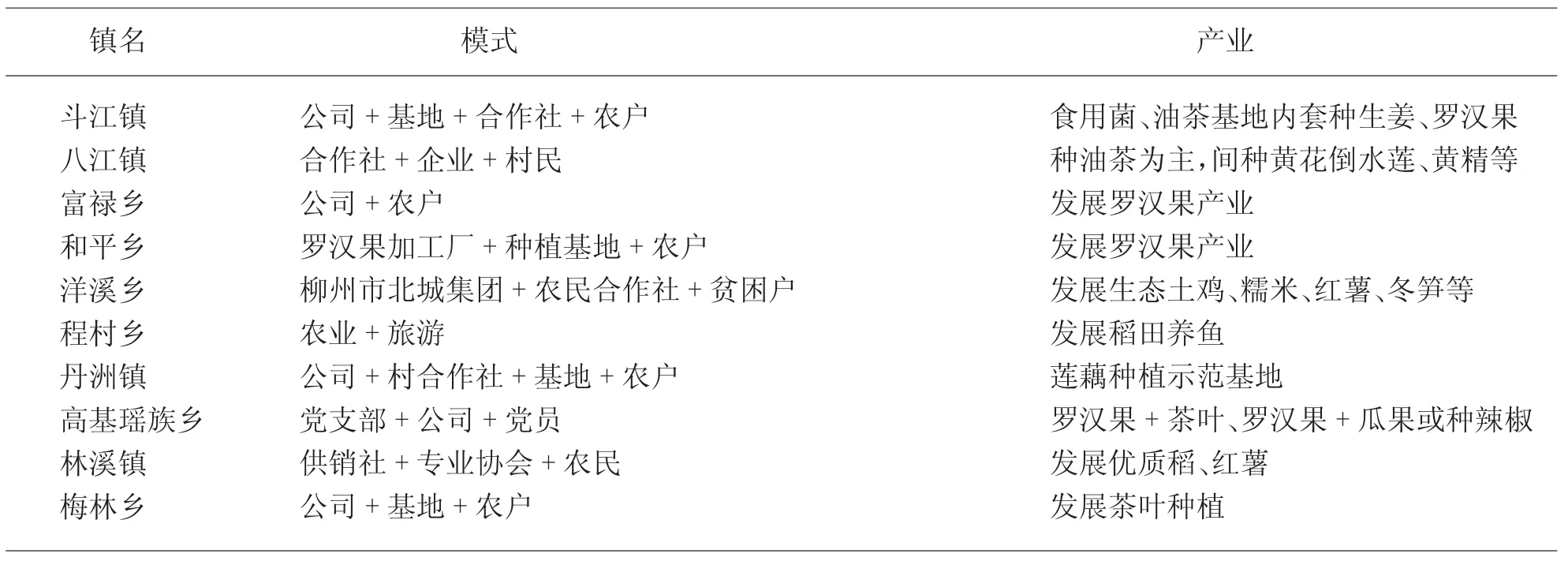

三江县政府鼓励创新产业发展模式,不断推进农业适度规模经营,目前主要形成了以“公司/合作社+农民+X”的模式,推动三江县各镇的特色产业规模化经营。由表1 可知,三江各镇不仅形成了茶叶种植、油茶种植、罗汉果种植的单一种植结构经营模式,还形成了罗汉果—茶叶立体种植、种稻养鱼等套种种植结构经营模式。

表1 三江县各镇农业经营模式表

通过实地走访调查,发现三江县适度规模经营方面还存在以下问题。第一,农户个体经营或小规模经营不利于农业生产、加工、销售环节的联结,且成本高利润少,经济效益低。

第二,三江县大多为山地丘陵地貌,耕地细碎,难以实现机械化,且已经实现农业机械化的耕地面积相对较少,大多还是以传统的人工劳作模式为主。

第三,大量的年轻劳动力向城市转移,导致大量耕地无人开垦种植,造成土地抛荒。

1.2 三江县石漠化发生原因及治理情况

1.2.1 石漠化发生原因

石漠化也称为石质荒漠化,多发生在石灰岩地区,是由于降水量较大而引起水土流失,从而导致地表土壤损失,使得土地丧失了农业利用价值和生态环境退化的现象。

第一,自然因素。三江县多为山地丘陵地貌,可集中经营利用的平地面积较少,大部分山体坡度都在15°以上;喀斯特地区成土速度较慢,土壤瘠薄,加上山体坡度大,土壤不易保存,一些山体风化严重,砾石、碎层结构松散,对外界抗干扰能力极差。

第二,人为因素。由于人均耕地面积不断减少,人们为满足基本生活需要,大量毁林开荒,导致森林植被遭到进一步破坏;环境保护意识较淡薄,过度采伐林木资源,导致土地资源受到严重破坏;生产方式相对落后,大多数还保持着传统的生产生活方式,生产力水平低。

1.2.2 区域石漠化现状及特点

第一,气候、地形、土壤等因素影响作用大。三江县位于亚热带季风气候区,常年降水量大,年均降水量达1 730.2 mm,具备了雨热同期和强降雨集中的特点;三江县陡峭、零星的山地丘陵地形为水土流失提供了潜在动力;三江县多为砂页岩母质,土壤有机质含量偏低。

第二,三江县潜在的石漠化土地面积较大,目前尚有较好的植被覆盖已经修为梯田。实地调查发现,三江县土壤厚度较薄,加上地形因素,如遇不合理的人为干扰或重大自然灾害,如春旱、夏旱、洪涝、春寒等,这些地区会转化为石漠化土地,潜在威胁大。

1.2.3 特色农业适度规模化经营的影响

第一,加快土地流转速度,促进土地集约、节约利用,降低土地人口承载力。在政府支持下,三江县加快土地流转速度,大大提高了土地利用效率,推进农业适度规模化经营,调整农业结构,加快优化资金、技术、劳动力等生产要素,使农村剩余劳动力向外输出,降低了土地人口承载力,减缓了喀斯特岩溶地区石漠化速度。

第二,减少土地撂荒。三江县境内地貌崎岖、土地细碎,机械化难度大。传统土地利用方式所获得的经济效益低,致使未开发利用的土地资源难以开发,而已开发利用的土地资源面临弃耕撂荒的威胁。三江县通过土地流转发展特色农业适度规模经营,对弃耕的土地进行复垦,把改善生态环境和农业生产条件相结合,形成集约化经营的农业发展模式,减少土地撂荒面积。

2 三江县土地流转集约融合特色农业之前的发展瓶颈

2.1 土地资源分散,难以形成规模经营

三江县土地总面积24.54 万hm。农用地面积为21.08 万hm,在农用地中,耕地面积1.304 万hm;园地面积0.769 8 万hm;林地面积17.68 万hm;牧草地面积1.33 万hm。由图1 可知,三江县多山地、山谷、丘陵,可集中经营利用的平地面积较少,造成了三江县的土地资源分散,地形地貌的劣势使规模经营难以形成。

图1 三江县坡度分级示意图

2.2 农业经济开发模式单一,产品附加值低

在发展特色农业融合模式之前,三江县的主要经济农作物为茶、毛竹(含杉竹混交),茶叶品种主要有福云六号、乌牛早、福鼎大毫等,其中福云六号茶叶种类种植最多。茶叶种植面积虽大,但缺乏具有竞争力的特色品牌。此外,三江县的农业开发模式并不成熟,经济作物未能进行深加工成为高价值的商品,主要还是作为原料低价或批发价出售。

2.3 解决途径

2.3.1 综合整治

石漠化土地综合整治主要通过实施山水林田湖草石漠化综合治理工程,以及2018 年以后国家提出的开展农村分散土地整治行动,最大限度地整合分散破碎土地和串联抛荒土地。

2.3.2 因地制宜,采取立体综合种养模式

三江县由于受山高、坡陡等自然条件的限制,更适合立体综合种养模式,以提升土坡空间利用率。以归东村“架上葡萄、架下茶叶”立体种养为例,采用“合作社+基地+贫困户”模式,通过统一提供苗木、技术指导、规范管理、保价收购的方式,使农民的销路得到保障,进而激励贫困户扩大种植的规模,形成一条多渠道、促增收的新途径。

3 三江县特色农业适度规模经营典型案例解析

3.1 典型案例概述

3.1.1 “党支部+公司+基地+农户”模式——布央仙人山

布央村作为三江县茶叶种植的发源地,全村茶叶种植面积占全村总面积的27%,茶园规模号称三江的“茶叶第一村”。2014 年,布央村创新建立全体村民都参股的布央古茶园旅游投资有限公司,采取了“党支部+公司+基地+农户”的模式,探索出“以茶为主、茶旅融合”的产业道路,实行自然资源股、土地股、现金股“三股联营”的发展模式。该模式按人口平均分配自然资源股,每人50 股;因公共设施占用到的土地,按100 元/m折算成土地股;村民按100 元/股自愿购买现金股,每人最高300 股。目前,该公司共吸取村民股份27.7 万股,折合入股土地约19.3 hm、现金47.85 万元。2020 年,布央村集体村级集体经济收入46 万元,人均收入达17 362 元,其中与茶叶相关的收入最为突出。

“三股联营”模式的创新解决了土地征收、茶园管理、基础设施建设等问题。通过统一的管理和经营,促进农民组织化程度,加快调整农业产业结构,提高土地产出率和利用率。

3.1.2 “党支部+企业+产业+旅游+贫困户”模式——大塘坳侗天湖茶叶种植基地

大塘坳地处湘、黔、桂三省交界处石漠化片区,政府利用该地地域优势,进行土地连片开发经营。随着独峒镇水利、交通等基础设施建设的推进,以退耕还林、退耕还草、积极开荒等多项水土保持工作取得明显成就。2011 年,由林略村村集体与洞天湖旅游发展公司通过签订50 年期、一次性付清的合同形式流转荒山超过200 hm。据了解,该区域海拔超过1 000 m,由于冬天积雪、昼夜温差大等自然因素,极少有植物生长。进行土地流转后,茶叶种植面积逐渐扩大。仅用8 年时间,以保价收购茶农茶叶的方式,带领村民将原本约210.8 hm荒山开辟建设成为生态农业与观光旅游相融合的高效生态茶园,创新推行经营模式,先后与397 户贫困户签订了种销协议,间接带动了附近林略村高定村等3 000 多农民增收致富。据不完全统计,该基地人均年增收4 000 余元。

大塘坳侗天湖茶叶种植基地依托高山地势打造“大塘坳水库+优良新品种茶叶种植+三省分界线”的旅游资源,采用“党支部+企业+产业+旅游+贫困户”的经营模式,实现农民集体土地流转,提高农业生产组织化程度,控制土地撂荒,增加农民收益,提高土地利用率,改善石漠化问题。

3.2 典型案例发展因素分析

3.2.1 实现特色农业适度规模发展的共性原因

第一,三江县抓住政府扶持政策和市场机遇,把握全县农业产业发展现状,依托独特的自然资源与地理区位优势,引导农民发展特色农业,牢牢把握特色生态的关键点。

第二,强化投资拉动,招商引资引领茶叶产业化发展新格局,推动产业规模化发展,促进农业提质增效,实现农民持续增收。第三,实行土地流转,解决土地撂荒、地块分散问题,改善石漠化严重问题,增加土地收益。

3.2.2 当地农业产业的特定发展方向

鼓励发展特色农林产品、农副产品、传统农产品等富民乡村产业,重点推动三江县“两茶一木、种稻养鱼”生态产业。全力打造三江茶叶广西特色农产品绿色生态产业;推广良种油茶种植及栽培技术推广,做强油茶产业,实现质量、效益双提升;推进稻田养鱼共生体系,提高土壤肥力,保障粮食安全;加强旅游项目建设,全力推进旅游产品开发,全方位做好旅游营销工作。

4 特色农业种植对石漠化土地利用的影响

4.1 土地利用结构

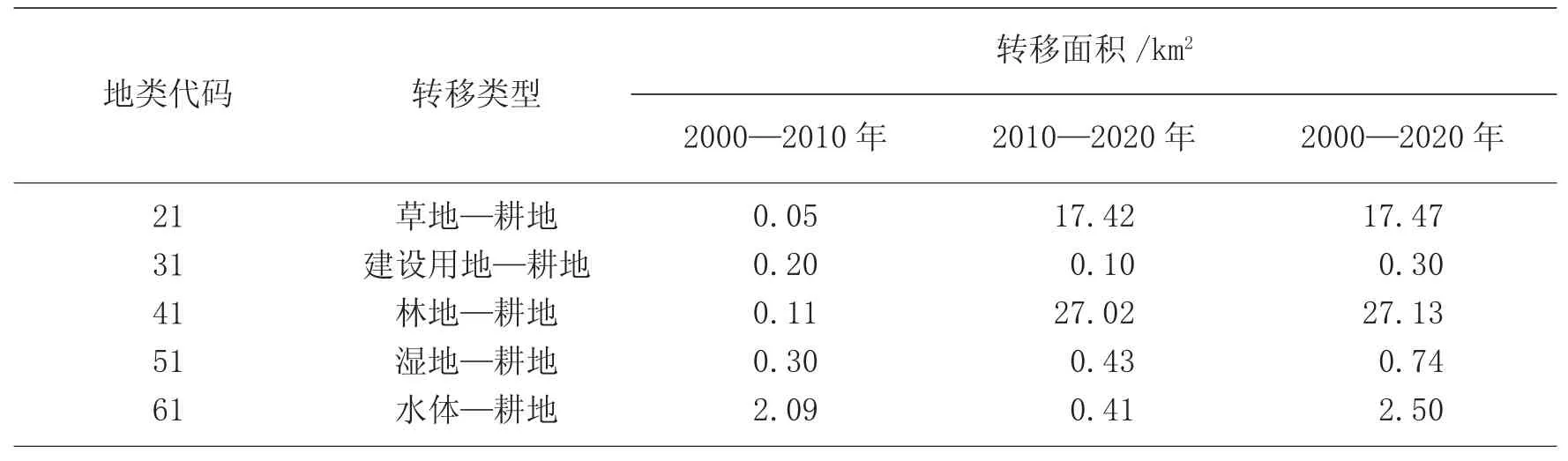

由表2 可知,2000—2020 年,大面积林地转耕地、草地转耕地,主要原因是三江县自1989 年起在布央村开荒种茶,带动了三江县大规模茶叶的种植热潮。同时,茶叶园地改善了土壤,可避免翻耕引起的水土流失,实现土地可持续利用。

表2 2000—2020 年各时段耕地利用转移类型

4.2 土地利用价值

4.2.1 生态效益

茶叶枝繁叶茂、根系发达、抗病力强,生长条件要求相对较低。基地建设可有效增加绿色植被、调节山区气候、涵养水分、改善生态环境、保护土地资源。同时,石漠化地区的绿化树种需要考虑抗旱能力、耐热能力、耐土壤瘠薄能力、成活能力,以及水分利用效率等特性。

4.2.2 经济效益和社会效益

三江县发展茶叶产业,特色农业带动农民增收致富,直接拉动农民收入水平。在石漠化治理过程中,茶叶种植改变了农业生产对土地的利用方式,提高了农产品产出率,降低了森林退化率,提高了区域人口素质,促进了石漠化地区生态发展,在带来经济收益的同时助力碳中和的实现。此外,茶叶园地改善土壤质量,有利于土地的可持续利用,进而推动石漠化地区生态环境综合治理与区域经济的共同发展。

三江县以茶叶为主的特色农业产业规模不断扩大,有利于调整和升级产业结构,有利于解决“三农”问题,为扶贫攻坚工作作出应有贡献,为振兴乡村战略提供有效的生态屏障。

5 结论及推广意义

5.1 主要结论

5.1.1 调整农业产业结构

探索具有经济效益的石漠化茶园治理模式,改善生态环境,实现经济可持续发展。优化区域内产业结构和布局,合理利用现有资源,实现生态效益和经济效益相结合。

5.1.2 适度规模化经营是农业发展的必然选择

土地适度规模化经营将原有的破碎、分散土地进行平整以及综合整治,提高耕地质量,统一管理标准,进行土地连片开发、连片经营,利于提高特色农业经济效益。

5.1.3 山地丘陵可通过发展特色农业创收

短期内,科学技术无法实现在较低成本下对多丘陵、山谷、山地地区进行大规模机械化管理,农作物的种植和采摘除人工外暂无更先进且性价比高的方法,因地制宜挖掘当地特有的旅游优势可推动经济发展。

首先,需进一步完善交通问题,优化交通路线,使游客在更短时间、更低成本的情况下到达目的地;其次,除生态园区观光以及体验采摘农作物外,需增建更多的公共设施、娱乐设施,开发更多娱乐项目,如缆车、民俗表演、美食区、主题游园区等。吸引资金投入,用旅游所得反哺农业,在资金充足条件下完善各种农业管理系统,并促成山地丘陵地区开展更大规模的土地流转经营。

5.1.4 创新机制,鼓励农户,保障农户基本权益

三江县“三股联营”“合作社+企业+村民”的模式都属于成功的创新模式。只有在保证了农户基本权益的情况下,才能调动农户对于土地规模化经营、土地经营权流转的积极性。同时,对农户予以鼓励,才能更好地开垦荒地,增加可利用的土地面积,将碎片化土地连成一片,提高土地利用率和生产率。

5.2 推广意义

5.2.1 补充典型案例,丰富相关理论研究

石漠化制约农业的发展以及农村土地规模化经营、土地流转等土地利用方式,是农业进一步发展的必然选择,这关系到我国乡村振兴的不断推进。当前国内外对于如何改善石漠化、土地规模化经营、土地流转等相关研究内容较少,对广西三江县石漠化、土地流转及土地适度规模化经营对特色农业发展的研究可为该类研究补充案例,丰富相关研究。

5.2.2 为全国各地发展特色农业适度规模经营提供借鉴

通过对三江县布央村和林略村土地流转及土地适度规模化经营及对特色农业发展的研究,得出的结论可在一定程度上为国内相似地区因地制宜发展特色农业经济提供借鉴,对其他地区提高生态、经济、社会三大效益以及农民增收和可持续发展问题在一定程度上提供了参考。

三江县布央村仙人山“三股联营”打造茶旅生态景区,集采摘、观光、农家乐等于一体的茶旅文化道路以及林略村“合作社+企业+村民”模式,鼓励农民开“四荒地”,将荒地开发建成旅游地的模式,值得被借鉴和推广。