基于栅格的中国东北地形起伏度与人口、经济关系研究

□窦永静,宫旭烜,谷嘉凯

(太原师范学院地理科学学院,山西 晋中 030619)

地形作为最基本的自然环境要素之一,对陆地生态系统和人类社会生产生活造成重大影响,其中地形起伏特征的影响作用最为突出。人口与经济的空间分布间接表征了某种时空背景下的人地关系,受到自然环境和区域发展条件的多重约束。

众多学者在国家、区域、省域、市域等不同尺度开展了地形要素对人口经济分布影响的研究,表明地形因素会限制人口分布格局、城镇建设和经济发展方式。地形起伏度为某一范围内最高点与最低点之间的高差,已被证明可对大尺度和区域人居自然环境进行有效评价。

东北地区正面临新一轮的振兴发展机遇,而目前人口问题已对当地的社会经济发展造成严重影响。东北地区作为一个独特完整的自然地理单元,地貌类型丰富多样。明确地形起伏特征如何影响人口分布和经济发展,对于东北地区可持续发展具有重要意义。不少学者开展了地形地貌对东北地区人口空间分布格局、土地利用格局的影响研究,但鲜有探讨该地区地形起伏度与人口分布和经济发展关系的研究。另外,地形地貌越复杂,行政区划单元内部人口和经济的空间差异就越突出,而目前的研究大多是采用行政区划单元的统计数据,忽略了内部的人口经济空间差异,进而导致研究结果失真。基于空间化数据在栅格尺度上定量分析地形起伏如何影响人口和经济的分布愈加重要。

本研究基于SRTM DEM 数据提取地形起伏度,利用中国人口、GDP 空间分布网格数据,采用莫兰指数和热点分析方法分析人口-经济空间格局特征,基于1 km 的栅格尺度定量分析地形起伏特征与人口、经济的关系,以期增进理解人地关系,促进人口合理布局,优化产业结构,为制定区域人口和经济政策提供科学依据和决策支持。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究区概况

东北地区(115°31′~135°05′E,38°43′~53°33′N)行政区划范围包括黑龙江省、吉林省、辽宁省以及内蒙古自治区东部3 市1 盟(呼伦贝尔市、赤峰市、通辽市和兴安盟),总面积约为124 万km。东北地区被东面的长白山脉、西面的大兴安岭、北面的小兴安岭三面包围,东北角为三江平原,中部为松嫩平原,南部为辽河平原。2015 年末东北地区总人口约为1.21 亿人,生产总值约为64 028.72 亿元,分别占全国人口和全国GDP 的8.80%和9.34%。

1.2 数据来源及预处理

DEM 数据来源于SRTM V4.1,通过拼接、裁剪得到东北地区DEM栅格数据。为方便与人口和经济数据进行栅格叠加分析,重采样成1 km 分辨率的DEM栅格。

2015 年人口和GDP 空间分布栅格数据分别来自于1 km 中国人口空间分布公里网格数据集和中国GDP 空间分布公里网格数据集,由中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn/)提供。

1.3 研究方法

1.3.1 地形起伏度计算

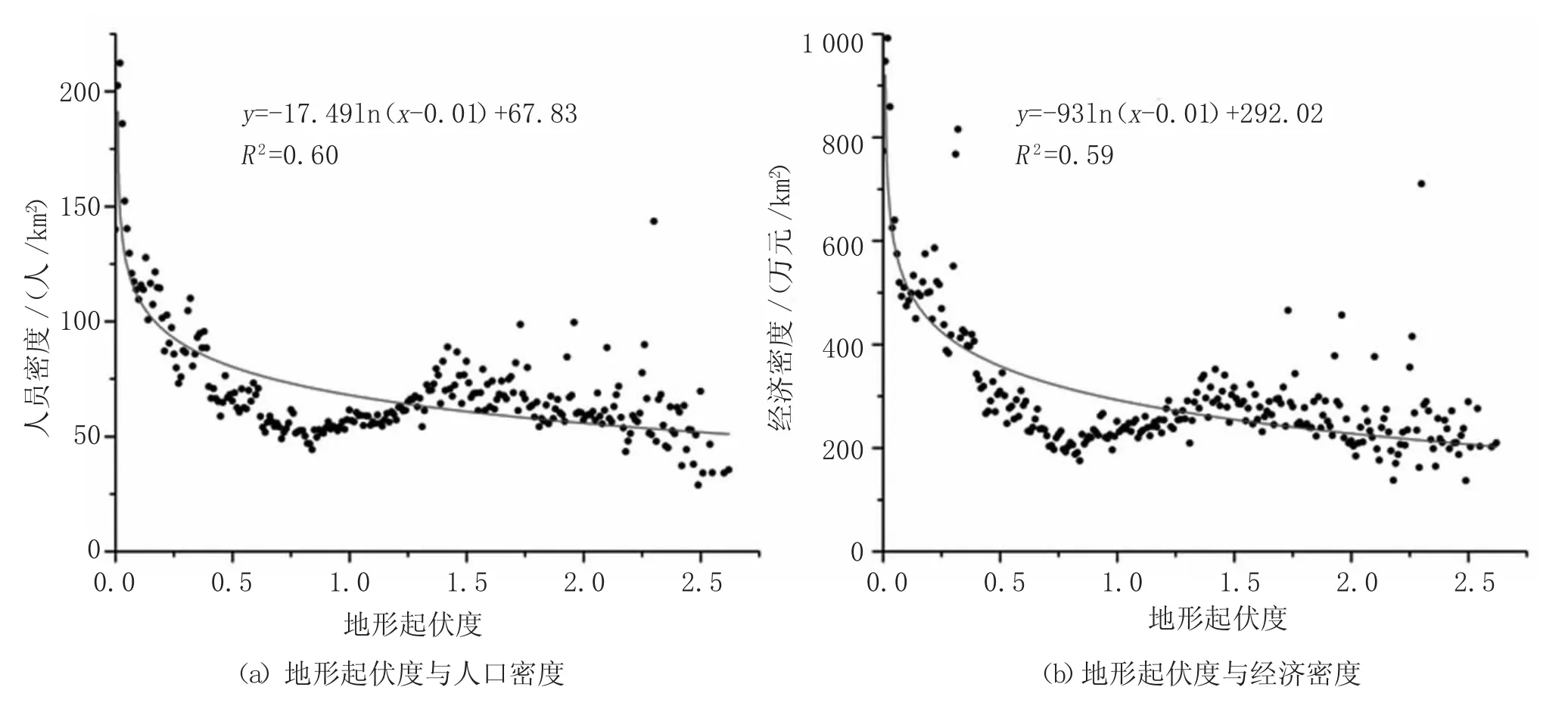

主要参考封志明等(2007)提出的人居环境自然评价背景下的地形起伏度计算公式。

式中:RDLS(Relief Degree of Land Surface)为地形起伏度;和分别为区域内海拔的最高值和最低值;()为研究区域内的平地面积(坡度≤0.5°的区域界定为平地);A 为区域总面积即窗口面积,为121 km;将500 m 作为1 个中国基准山体的高度。

1.3.2 人口-经济空间格局分析

采用莫兰指数和热点分析方法,分别从全局和局部两个视角分析东北地区人口-经济的空间格局。莫兰指数是主要的全局聚类分析方法之一,能够有效评估数据潜在的空间相关性。热点分析可识别局部地区具有统计显著性的高值区(热点)和低值区(冷点)。

2 结果与分析

2.1 地形起伏度的分布规律

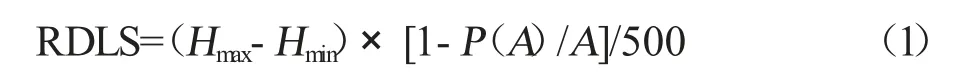

由图1(a)可知,东北地区地形起伏度大体呈现四周高、中部低的空间分布格局。高值区主要分布在长白山脉和大兴安岭,地形起伏度最大值为2.62,小兴安岭为次高值区;低值区分布在松辽平原、辽西走廊和辽东半岛沿海地区、呼伦贝尔高原以及三江平原。图1(b)表明,东北地区地形起伏度以低值为主,其平均值为0.44。当地形起伏度为0.5 时,累计频率达到60.04%;地形起伏度为1.5 时,累计频率高达98.66%。

图1 中国东北地区地形起伏度空间分布及累积分布

2.2 人口和经济空间分布特征

从图2 人口和经济的总体格局来看,东北地区人口密度和经济密度地域差异明显,呈现一定的空间耦合特征。栅格尺度上人口和密度的相关性分析结果为0.83(<0.05),这表明东北地区人口分布与经济发展具有一定的协调性。人口和GDP 高值区大多分布在东北平原,少数分布在其他重要的地级城市如呼伦贝尔市海拉尔区、佳木斯市、牡丹江市等,以及边境口岸城市如满洲里、珲春市、白山市等,这些地区人口密度高于500 人/km,经济密度高于1 000 万元/km;人口和GDP 低值区大都分布在大小兴安岭及长白山脉山区和边境地区,这些地区人口密度和经济密度分别低于100 人/km、100 万元/km。需要注意的是,地形起伏相对平坦的呼伦贝尔高原和三江平原也呈现地广人稀的特征。

图2 2015 年东北地区人口、经济密度空间分布

栅格尺度空间自相关结果显示,人口和经济密度的莫兰指数分别为0.71、0.69(<0.001),表明东北地区人口和经济空间分布存在较高的集聚性。

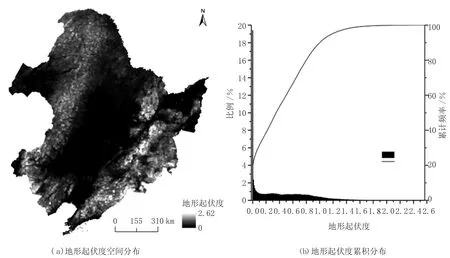

图3 热点分析结果进一步表明,人口密度的冷热点格局中同时存在高值集聚与低值集聚,呈现内部热、外围冷,热点区主要位于松嫩平原、辽河平原、辽东半岛以及辽西走廊,其他零散分布的热点区为各地级市市区,而冷点区主要位于大小兴安岭以及呼伦贝尔高原;经济密度的冷热点格局中仅有高值集聚,热点区的分布与人口相似。总的来看,四大城市群(沈阳经济区、辽宁沿海经济带、长吉图开发开放先导区、哈大齐经济圈)是人口和经济的集聚区。

图3 2015 年东北地区人口、经济冷热点

2.3 东北地区地形起伏度对人口和经济的影响

2.3.1 地形起伏特征对人口和经济的影响

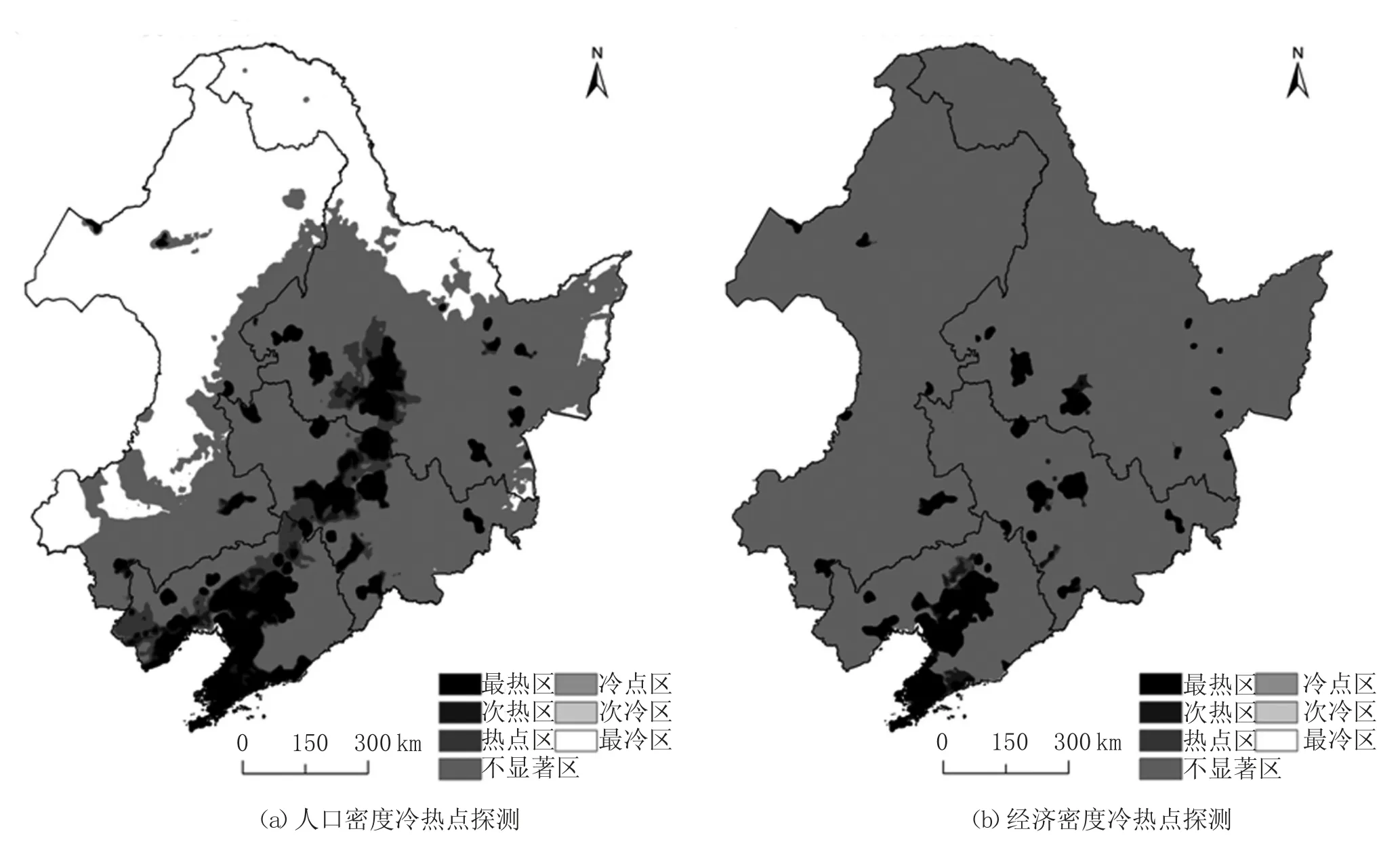

基于栅格尺度分析地形起伏度对人口和经济密度的影响,并进行曲线拟合,如图4 所示。随着地形起伏度增加,东北地区人口密度和经济密度整体上均呈现出下降趋势。地形起伏度与人口密度和经济密度的拟合度分别为0.60 和0.59。

图4 东北地区地形起伏度与人口/经济密度的关系

2.3.2 地形起伏度与人口和经济空间分布的关系

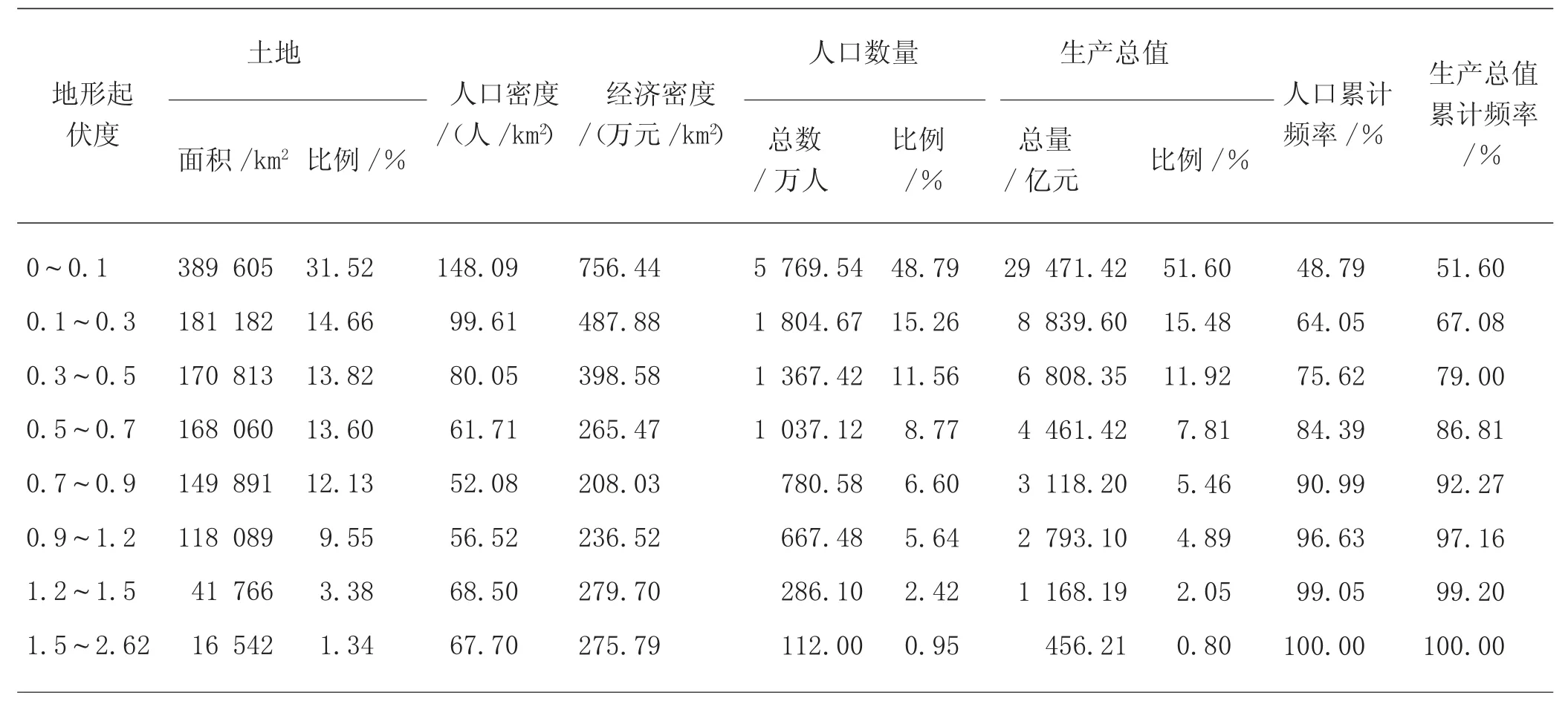

由表1 可知,人口数量比例、生产总值比例随着地形起伏度增加呈现快速减少的趋势。地形起伏度0~0.1 时土地面积仅占31.52%,人口总数和生产总值占比却分别达到48.79%和51.60%,人口密度和经济密度分别达到最大(148.09 人/km和756.44 万元/km)。当地形起伏度过渡到0.1~0.3 时,人口和经济密度下降幅度最大,分别降低32.74%和35.50%,人口总数和生产总值分别减少了3 964.87 万人和1 566.36 亿元。当地形起伏度达到0.7~0.9 时,人口密度和经济密度达到最低值,为52.08 人/km和208.03 万元/km,人口和生产总值累计频率分别达到了90.99%和92.27%。随着地形起伏度降低,虽然人口总数和生产总值仍在减少,但人口密度和经济密度出现轻微反弹上升,原因可能是东北山区有较发达的采矿业、林业以及旅游业。整体来看,东北地区84.39%的人口和86.81%的生产总值分布在地形起伏度不超过0.7 的区域,面积占比为73.6%,这表明东北地区人口和经济分布不均衡,存在明显的集聚效应。

表1 东北地区不同地形起伏度上土地、人口、经济统计情况

3 结论与讨论

东北地区地形起伏度大体呈现四周高、中部低的空间分布格局。人口密度和经济密度空间分布地域差异明显,具有一定的空间耦合特征,高值区大多分布在东北平原,低值区大多分布在大小兴安岭及长白山脉山区和边境地区。同时,东北地区人口和经济空间分布存在较高的集聚性,经济空间的集聚性低于人口空间。人口密度的冷热点呈现内部热、外围冷的格局,而经济密度仅有高值集聚,热点区的分布与人口相似。四大城市群(沈阳经济区、辽宁沿海经济带、长吉图开发开放先导区、哈大齐经济圈)是人口和经济的集聚区。随着地形起伏度的增加,东北地区人口密度和经济密度整体上均呈现出下降趋势。东北地区84.39%的人口和86.81%的生产总值分布在地形起伏度不超过0.7 的区域,面积占比为73.6%,存在明显的集聚效应。

本研究利用人口和经济空间数据集开展栅格尺度上的定量分析,相比传统的行政区划统计数据,更有助于揭示其内部差异和凸显其现实意义,有利于揭示东北地区地形因子对人口、经济活动的作用机制。但受数据限制,本研究采用的栅格分辨率仅为1 km,而地形、人口、经济数据的空间分异特征的尺度依赖性会导致研究结果存在一定的不确定性。乡镇是人口和经济数据统计发布的基本单元,比县域统计数据更能细致地反映出人口和经济的空间异质性。因此,未来的研究应充分利用乡镇数据等更精细的基础数据来提高空间化的人口经济数据精度,同时探讨不同尺度上地形起伏度与人口经济的关系及差异规律,从而更精准地揭示地形起伏度对社会经济的影响机制,为当地制定经济发展政策提供依据。