声音可视化演示装置

一、教学分析

教材分析

本实验选自粤教版四年级上册第三单元《声音》。教材设计了鼓面上的豆子、音叉激起的水花以及长短不同橡皮筋的发声等活动,以帮助学生区分声音的强弱和高低,并探究其影响因素。然而在橡皮筋的发声活动中,学生难以分辨声音的高低且较难准确判断橡皮筋的振动速度。以上模糊的证据,不利于学生认识声音的高低,理解其与振动速度之间的关系。

改进思路

声音是由物体振动产生的声波。为此本装置将声波可视化,让学生“看见”声波的振幅和频率,利用一套装置,实现两个探究,有利于学生区分声音的强弱和高低,认识声音的本质,明辨规律,进一步理解两者与振动的关系。

二、实验改进

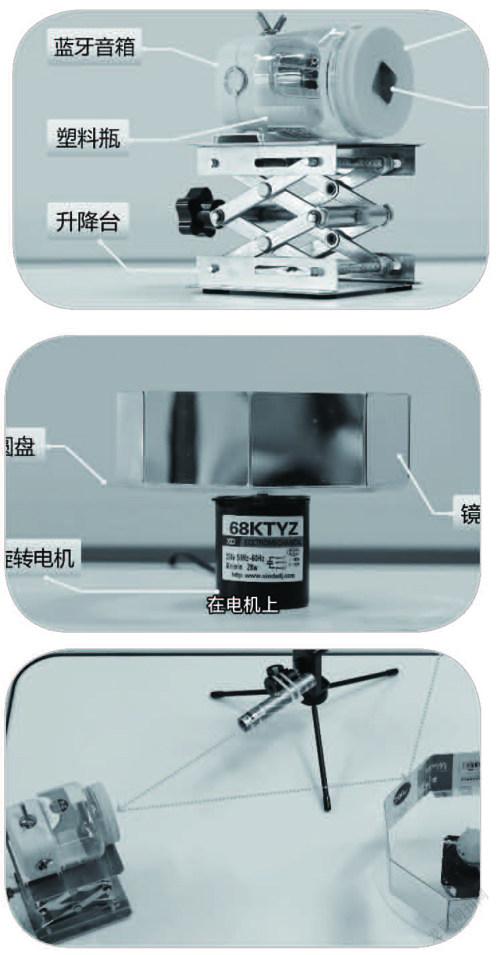

1装置结构图

2设计原理

本装置利用光的反射原理制作而成:

(1)将微小的振动“放大”,便于观察;

(2)将连续的光点变成光线,呈现振动的变化,实现声音可视化。

三、材料与方法

1制作材料

气球、塑料瓶、蓝牙小音箱、勻速旋转电机、镜子、激光笔、三脚支架、升降台、圆盘。

2制作方法

(1)固定激光笔

用扎带将激光笔固定在三脚支架上。

(2)制作发声装置

将塑料瓶底部裁掉,蓝牙音箱内置其中;瓶口用裁剪过的气球套住,中间贴上小镜子。完成后放置于可升降底座上。

(3)制作旋转八面镜

裁减一个半径为10厘米的圆盘,并将其固定在匀速旋转电机上;将8块大小一致(5*7cm)的镜子围成八面体,置于圆盘上固定。

(4)调整装置角度

调整装置间角度,使光路打到白板上。

四、教学应用

实验一

探究发声的秘密

1实验方法

(1)打开蓝牙音箱,观察气球薄膜是否振动,并观察屏幕上的光线形状。

(2)关闭音箱,停止发声,观察屏幕上的光线形状变化。

2实验结论

声音由振动产生,振动停止,声音也停止。

实验二

探究物体振动幅度大小与声音强弱关系

1实验方法

控制频率不变,分别调节声音音量为50%和100%,观察声波波峰高度是否变化。

2实验结论

声音是由物体振动产生的声波,物体振动的幅度大,产生的声音强;物体振动的幅度小,产生的声音弱。

实验三

探究物体振动快慢与声音高低的关系

1实验方法

控制音量大小不变,分别调节声音频率为100Hz和300Hz,观察声波振动速度是否变化。

2实验结论

物体振动的速度快,产生的声音高,较尖锐;物体振动的速度慢,产生的声音低,较低沉。

五、创新之处

1.趣味化

将物体的振动转化为光波,学生通过观察光波的变化揭示影响声音强弱与高低的因素。变化的光波增加了实验的趣味性,激发学生的探究热情。

2.智能化

利用手机app准确调节不同的声音强弱和高低,融合信息技术,精准调节数据,使探究过程更加科学严谨。

3.可视化

将原本“听见”的声音转化成“看见”的光波,并反映出声音的本质和变化规律,丰富了学生的视听体验,提升了实验教学效果。

4.易普及

改进教具取材方便,制作简易,结果直观,应用广泛,适合普及,为实验教学拓宽了渠道,提高课堂实验教学和研究水平。

东莞市中学综合实践活动教研会副秘书长黄泽鑫对殷老师的实验作了精彩的点评。他说,殷老师所设计制作的“声音可视化演示装置”让人眼前一亮。此装置适合运用在《声音的产生》《声音的强弱》《声音的高低》等课例的教学中,可用性强,且具有趣味化、智能化、可视化等优点。该装置巧妙地利用光的反射原理,使微小的振动“放大”,便于学生直观观察;通过手机app准确调节不同的声音响度强弱和音调高低,让探究过程更加科学严谨;将连续的光点变成光线,呈现声源振动的变化,反映出声音的本质和变化规律,实现声音可视化。通过该装置的整合探究,学生观察更加有效,获得的证据更直观,有助于提高课堂实验教学效率,促进学生对概念的理解与生成,发展学生学科素养。

殷健芝,东莞市南城阳光第四小学科学教师,毕业于华南师范大学,获2021年广东省小学科学实验操作与创新技能竞赛一等奖、创新实验奖。871D0703-EFF0-4BF9-9871-6B855483795C