黔东南苗族服饰的审美文化与自我身份意识探究

骆玉平 蒋泽云

摘要:黔东南苗族服饰是苗族审美文化和身份意识的载体,传达出苗族的生活与信仰之美,它以族群内部的连续性和族群外部的差异性这两个维度构建着苗族的身份意识与认同。但是,在旅游经济发展过程中,苗族服饰走向公众的同时,便装的目的性已发生转变,而盛装的隆重性又被日常性消解,这为苗族的族群和个体身份的建构带来潜在的危机,面临着身份的重塑。

关键词:苗族服饰;审美文化;族群身份;自觉意识;公众

中图分类号:J523.5

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2022)03-0102-07

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2022.03.013

贵州黔东南地区的苗族服饰设计集中体现了该地区苗族的生活物质景观和审美文化世界,在节庆期间,族群身份的自觉意识在服饰设计的审美中得到了最充分的展现。但在现代城镇化的快速发展中,苗族族群之间的交流壁垒被打破,生活走向了族群的无边界化,审美从内在的自足性走向公众的批判性,审美价值也从自我价值走向公众价值。尤其是在适应现代生活变迁的“西化”趋向中,他们的民族身份特征正在被削弱,群体身份的建构也越来越外化。此种消解与全球审美文化的同一化趋势相近,而如何在服饰的继承和发展中向其他族群或民族保持身份的自觉意识、呈现自我独特的审美文化内容的问题,不仅仅是贵州黔东南苗族服饰的问题,更是中华民族在世界舞台上如何展现自我形象和保持文化自觉的问题。

一、服饰:黔东南苗族审美文化和身份意识的载体

何谓审美文化?朱立元、邱明正、陈超南等人主编的《美学大辞典》解释道:“以艺术文化为核心的具有一定审美特性、审美价值的文化形态。”[1]也就是说,审美文化是文化的一种形态,身份和文化的自觉意识蕴含于审美现象和活动之中。服饰的审美文化是在服饰形式、色彩、结构、材质、技艺和历史中所体现的具有审美属性和价值的文化形态,是审美文化在服饰领域的具体体现,族群身份的自觉意识和文化也藏于服饰的审美之中。在中国,审美文化研究在20世纪的出场与当时社会大众文化的崛起和消费文化的勃兴息息相关,黔东南苗族服饰走向公众的过程也与此有关,不过同时又深受国家乡村振兴发展战略的影响。苗族服饰往往被称为“苗族的无字史书”,因其历史上并无文字,所以,苗族服饰的材质、色彩、纹饰、形制等成了另一种具有极强象征意义符号语言。他们把“自己的历史与文化绣在衣服上,刻于银饰中,借助服饰丰富的文化负载性表达对自然、社会和自我的理解,从而实现了苗族文化的有效传承”[2]。苗族人民的文化认同感以及族群的归属感并不来源于文字的记载,而是在实际生活中,用物、形、色、制、音等来表明自我以及族群身份的自觉意识。其服饰设计的审美是面向过去的,是经验性的,是关于过去的认知集合,因而服饰设计作为其族群历史、文化和精神的主要物质呈现,在一代又一代的传承和演变中,不自觉地对其历史展开无声的陈述,成为其族群文化历史的物质载体。

“服饰就便携和记忆而言成为首选,高度繁复的服飾文化由此发生,它具有民族记忆和文化传承双重核心功能,成为了苗族自我族群划分认同和文化传承的核心。”[3]在历史上,从宋代到新中国成立之前,苗族服饰比较稳定,新中国成立后,尤其是现代城镇化的快速发展,苗族服饰逐渐“西化”,这种变化在男性服饰上体现得尤为明显。[4]如在凯里市、丹寨县和雷山县等县市的苗族乡村集市上,平常男性穿着的民族特色几乎已被现代时装所替代,相对而言,当地女性穿着的民族身份特征还十分鲜明,并且表现出现代多元审美和文化交融的影响,如染发、化新式妆面、佩戴现代饰品和挎包等(图1、2、3)。中国历史上在儒家思想影响下形成的服饰体系,不仅是审美的,还含有特定的政治伦理内涵,两汉时期,服装就已成为辨明社会等级和其他礼仪制度的外在标识。[5]17与此不同的是,苗族服装的政治伦理内涵并不突出,因为对苗族人民而言只有贫富之分,并无贵贱之别。但苗族的服饰设计最终也超越了蔽体的实用需要和形式性的审美要求,在漫长的迁徙历史和与自然斗争的过程中,成为了“他们生命意志的直接表达”,其审美范式和符号功能慢慢成型且稳定,又以反向的方式体现其群体的意识形态和精神内涵,成为了其审美文化和身份意识的具象载体。

二、黔东南苗族服饰的审美文化:生活与信仰之美

与现代服饰设计审美的变换速度相比,苗族服饰的设计具有一定的稳固性和原生性。贵州黔东南地区的山脉较多,高原面保留较少,属于“山原”,历史上封闭的地理环境阻隔了苗族与外界的大部分交流。即使现代交通运输网络比较发达,相比于非山原地区,山区苗族的服饰依然保留着比较原生态的形式和特点,其女性服饰背后所蕴含的审美风尚、文化精神、历史习俗保留较好,原始朴素混沌的世界观尚未充分分化,群体的整体意识还未完全受到现代主客二元论世界观的影响而形成个体的独立意识。因此,服饰的外在审美形式和内容大体上还遵循着整个群体的历史延续和文化意志。

苗族服饰可简单地分为便装和盛装。苗族的迁徙多是为了躲避战乱,[6]大部分苗族都修建在深山密林中,农业也以山林农业为主。为了方便平日的农业劳作,便装设计重在便利性和舒适性,其形象一般是将头发挽成圆髻立于头顶,然后戴银饰、发梳、绢花或头巾,或单个佩戴,或搭配佩戴,数量较少,多为1—3个,颈部戴银饰项圈,数量也在1—3个,但丹寨县的项圈只是一根直径粗大的素圈,两只手臂上也会各有一根银钏,雷山县的项圈则多有坠饰和雕刻纹样。上装多右衽,襟长短,一般只到小腹,色彩丰富,有蓝、红、绿、黄、白、褐等色,下装以黑色中长裤为主,腰间围有银色围腰练,小腿绑裹腿。夏季便装上下装均比较宽松,长度及腕过膝,具有很好的散热、通风作用,同时又方便日常劳作。简单的银饰和色彩装扮既满足了人们日常的审美需求以及民族内部的心理认同感,同时又不妨碍人们的劳动生活,以素色为主的服装也有精致的银饰围腰或色彩大胆而艳丽的刺绣点睛(图4)。

苗族盛装视觉上着重突出的是物质的丰富和繁盛,但实质上反映的是苗族的精神信仰。视觉上的物质堆砌是苗族人民过上安稳而富足生活后的“物质狂欢”,尤其是在节庆期间,人体几乎被银饰与服装淹没。这一方面是因为现代生活水平的提高以及国家取消了对白银供应的限制,为服饰设计提供了丰富的物质基础和来源。另一方面,苗族服饰设计的堆砌、繁盛之美是历史上受生活贫乏之苦后的现代物质补偿,是一种精神上的物质慰藉。更为重要的是,苗族盛装中的形、音、色皆有其民族历史的文化内涵,如丹寨苗族对鸟的崇拜源于其内部传说:传说在“噶闹”苗族的迁徙历史上,是锦鸡帮助他们找到了定居之所,并带来了稻谷的种子。[7]“锦鸡”指向的也不是具体的生物,而是远古鸟图腾的演化物,因此丹寨苗族以鸟纹为其图腾。丹寨苗族不仅有被列为国家非物质文化遗产的锦鸡舞,娱乐休闲活动中的斗鸡、斗鸟也和鸟类有关,鸟笼的制作技艺也因此闻名。另外,在服饰上鸟纹也被大量运用,在盛装中就有以此命名的“百鸟衣”“锦鸡服”。其中,百鸟衣以红、绿、蓝、黄、白、黑等彩线绣制的抽象鸟类图案为特色,同时在衣脚缝制白色羽毛,模仿鸟类飞动时的身姿。所以,苗族服饰的功能性不只是保护人体,它还是苗族文化内容和精神的载体(图5)。

服装与装饰是在人类文明发展进程中形成的行为结果,具有保护性的生理需求和在社会交往过程中的心理认同需求。[8]黔东南苗族服饰设计的两种形式——便装与盛装,反映的是他们在现实世界和精神世界中的审美文化,即坚实地生活与充盈地信仰。在现实世界中,苗族服饰更加注重功能性之美,根据所在环境的气候条件、自然资源、劳作活动,设计出了舒适、方便又兼具民族审美的日常性服饰;在精神世界中,更多考虑的是在诸仪式中与祖先、神灵的沟通,以及在整个仪式当中族群身份的归属与认同,所以其装饰性意味更为强烈。但无论是便装还是盛装,与自然山地栖居的生活和其迁徙历史,形成了他们稚拙、繁复、神秘而狞厉的审美范式,以及崇生尚力、简单类比和具有神巫意识的审美文化。

三、苗族服饰的族群身份意识建构维度

黔东南苗族服饰的族群身份意识建构有两个维度,一是通过加强与祖先、神灵的沟通明确自我来源与历史,实现族群内部的连续性;二是在与其他族群的比较中进一步确认自我族群的一体性,用外部的差异化实现内部的统一性。

(一)族群内部的连续性

黔东南苗族服饰不是个体的自我设计,而是一个族群的群体设计,同一族群统一的形制、纹样、材质、色彩等表明了这一点,不过它是在历史中缓慢形成然后稳定下来的。在节庆祭祀中大家穿上民族盛装举行仪式,并唱歌起舞,这是在向祖先呈现族群的“灵魂”,人体被服装与饰品掩盖,个体被群体掩盖,此时重要的不是“身体”或个体特质,而是身体的“包装”和族群整体的面貌呈现。因此,服饰也就不只在乎身体的舒适、方便、灵活等个体行为和感受,而重在服饰与祖先之间的延续和沟通,服饰上的图案、色彩、形制、造型从古延续,和祖先穿戴着具有一致性的服装与饰品,由共同“在场”的服饰补位祖先的“缺席”,由历代先人创造的服饰架起与当下时代沟通的桥梁,这加强了苗族人民与祖先的精神交流,从而使他们获得精神的慰藉。

祭祀仪式中的服饰是族群的设计,其中既有历史上祖先群体的设计和构想,也有现世群体的共同认知和改造。平时生活中的服饰是族群设计基础上的自我设计,更加注重个体的自我喜好、特征、舒适、功能等,但在服饰设计的色彩、形制、技艺、纹样、搭配上依然沿袭了整个族群的历史传统,从而保持了自我族群的地方性和民族性,也清晰标识出了群体的自我身份。通过服饰的物质形式,黔东南苗族得以窥见自我的历史来源,即明确了“我是谁,我从何而来”的问题,从而没有迷失于全球文化的趋同化背景中,站在坚实的物质历史上,苗族人民就更有力量支撑,去用行动回答“我要去往何处”的问题。

(二)族群外部的差异化

服饰设计在纵向上的身份建构源于对其历史、习俗和惯例的传承,在横向上,则是基于沿袭历史时与其他族群的差异化。苗族在迁徙历史中分居于世界各地,不僅全世界的苗族服饰设计差异巨大,加上其居住环境的闭塞和文化交流的阻隔,贵州黔东南地区的苗族服饰设计也各有不同,如仅仅是丹寨县内的苗族“噶闹”支系,就有七个亚族群,每个族群之间基于其历史、信仰、资源、自然环境、社会环境及其对历史、信仰的差异化解读和演绎,在服饰的设计上也形成了自身独特的视觉化表现。如,原称为短裙苗排调支系的锦鸡苗支系的服饰设计,其整体设计在造型上模仿锦鸡形态,头盘高髻并簪花戴银,在行动之时头上摇曳的银饰增添了鸟类的灵动性,银饰之声又宛如鸟音鸣铃。其核心部分在于人体腰部以下,仅15厘米左右的短裙,前搭精心绣制的艳丽围腰,臀部的裙子层层叠加至隆起,再系上二三十条长长的彩色花带,模仿锦鸡漂亮的翎羽。在学术上被称为丹都支系的白领苗支系,其服饰设计中的服饰以蜡染闻名,主要特色是服饰背部有一块以白色为主调的“涡妥”纹蜡染,色彩整体古拙、质朴,雅灰支系则以百鸟衣为其特色(图6、图7)。

族群之间的服饰设计也有相互影响的部分,尤其是在地理位置相近的族群之间,如丹寨县境内的部分水族人也穿白领苗的蜡染服饰。城江支系的服饰设计则明显受到现代生活方式的影响,整体包装形式简化,传统形制保留不多,不同于其他苗族支系的繁复和精美。黔东南地区苗族不同族群之间的服饰设计体现了各自的族群特色,其本质是族群信仰与习俗之间的区别,如锦鸡苗支系的服饰设计重要的不是锦鸡形象的表现,而是“图腾信奉者所诉求的不可感知的抽象观念与具体载体的融合”[9],是内在民族信仰的表达。服饰的外化物质形式是内在精神世界的反映。在服饰设计的同与不同之间识别身份时,也持续用服装与饰品来标识和构建自我身份,以期找到精神的栖息之处。总之,族群身份的自觉意识在与族群外部进行区隔的同时,也在族群内部之间寻找认同和精神寄托。

四、走向公众过程中的族群与个体身份危机

(一)便装的目的性转变

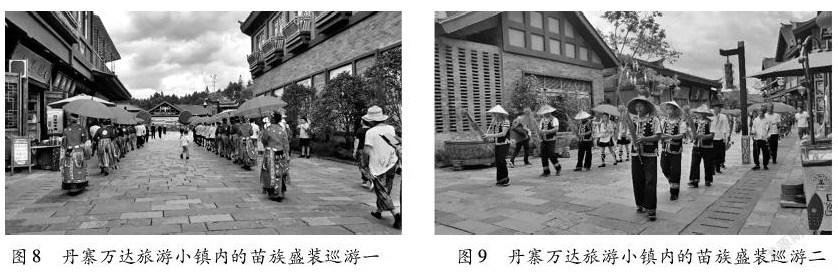

2018年9月,中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划(2018—2022)》,旨在从农业现代化、乡村产业、美丽乡村、乡村文化、乡村治理、农村民生、城乡融合等七个方面全力振兴乡村发展,绝大多数居住于贵州黔东南山区的苗族村寨,利用自身独特的民族文化资源和自然资源,持续广泛发展乡村旅游业,苗族人民的生活也更多地汇入了资本和商业的发展逻辑中。“以前,人们在乎自己的灵魂如何在上帝那里呈现,如今,人们在乎自己的身体如何在自身所处的政治环境中呈现。”[10]36在更加注重商业经济发展的时代语境中以及更广阔的文化视野中,苗族服饰设计也走向了如何向社会以及其他民族呈现自我身份的道路。从族群身份上来讲,是黔东南地区苗族区别于其他民族、呈现自身优秀民族文化的问题,从个体身份上来讲,是自我在现代社会的文化杂糅中如何保持族群身份的自觉意识同时融入现代生活的问题。旅游业的开发使这一问题变得更加突出,因为这进一步加强了商业经济以及政治在苗族服饰设计上的反映,承载着历史文化的民族服饰是重要的特色旅游资源,但在节庆祭祀中沟通祖先与神灵的服饰,在商业化语境中转化为日常的表演性服装以及出租服装,从祭祀的神圣性到商业的服务性,语境的转化不仅削弱了苗族服饰的特定精神文化内涵,使其沦落为日常销售的商品,也弱化了民族对其历史和自我身份的认同感(图8、图9)。

刘成纪在说明身体美学为何引人关注时认为,“在后工业时代,人越来越丧失其精神性,由理性主体蜕变为物质和欲望主体,而身体也就成了这种新型主体的直观表现形式。”[5]5而这种表现形式在包裹和装饰着人的身体的服饰之上最为直观。在旅游业以及都市消费文化中,苗族服饰设计的自身内在价值被公众的欲望和品味所掩盖,苗族群体具有特定历史精神内涵的审美文化也受到了公众的审视。在族群内部的特定节庆祭祀仪式中,苗族服饰拥有独立的“内在”价值及精神,因为此时的自我呈现具有内部的自洽和自如性,不会受到来自于公众的美学评判和价值判断。而当它走向公众面向非苗族族群时,这种内倾的价值向心力被外力所打破,因为其内在价值和精神对于公众而言没有实际的功利价值,公众大都依据自我的感官欲望和世俗的评判标准对其进行价值判断。对于苗族族群来说,经济上的收益会使这一评判变得更为隐秘,也更容易忽视对族群身份的自觉意识造成的负面影响。

(二)盛装的日常性消解

苗族的群體信仰主要通过集体节庆、祭祀仪式展现,在仪式中“观点缺失”,民族语言隐藏在仪式的动态表演中。节庆仪式是对某种无法言喻的真理的重演,正如“宗教仪式所标示的是言论自由的零点状态,也就是说,它既不受任何一种观点束缚,也不发表任何一种观点的义务”[10]183,苗族节庆仪式也只是虔诚地重复已有的仪式程序和内容,他们没有在坚持某一套观念,他们一直在坚持的,是忠实无误地再现其族群内部的传统。这些传统仪式就像沟通祖先、神灵的中介,只要在生活中依然存在,只要在特定的日子里会如期举行,他们的身份就有了确证的证据,个体与个体之间、个体与族群之间的联系就得到了稳固。

旅游业的兴起和发展进一步固化了苗族群体在仪式中的物质形式,因为它促使族群的节庆仪式走向公众,在非同一民族、群体信仰的群体前举行,具有神圣性和特殊精神内涵的节庆仪式变为观赏性的日常表演活动,对于外来游客而言,仪式的外在可观赏性胜过信仰的精神内核。群体信仰主导下的节庆仪式在旅游资源的开发中被进一步地包装,仪式的物质形式成为首要包装重点,某些仪式举行的频次也从一年一度或两三度,变为一日一次,甚至是多个仪式同时进行,节庆仪式的特殊纪念性被日常表演活动的重复性所消解。如贵州黔东南苗族旅游业最发达的两个地方——雷山县的西江千户苗族、丹寨县的万达丹寨旅游小镇,每日在固定时间和地点都会为游客举行民族盛装游行和歌舞表演,不可否认这在发展旅游经济上的重要作用,但资本和消费逻辑会冲散节日在苗族群体内部的“特殊”意义,从而有损当地苗族族群身份的自觉意识。在旅游区,走向公众的苗族群体被大量游客的涌入包围,随之而来的是消费文化对本地民族文化的包围和隐形的压迫,在完全接受外来者的注视时,这种注视迫使苗族群体对自我民族的肖像进行重新审视,服饰设计作为其肖像的重要形式,会在自我审视的过程中做出改变、调整,但正向的调整和负向的调整在当下往往还难以把握和界定。

结语

汉族传统服饰的复兴及其在消费市场的扩大可以为各民族服饰的审美文化力量提供重要参考路径。21世纪初,中国经济的快速发展带来了大众文化的繁荣,也带来了汉族自我身份意识的觉醒和叩问,横看各族和追古问今后,汉族传统服饰开始出现在大众视野,与最开始面临的社会质疑相比,2015—2020年,中国汉族传统服饰市场销售规模由1.9亿元激增至63.6亿元,并且帮助山东菏泽曹县实现了产业转型,影视行业从精美的“服道化”进一步延伸至关注民族文化和精神内容,注重展现中华千年的大国风貌,汉族的传统服饰审美由单纯视觉上的“好看”,不断深入其历史、文化和技艺并与之相融合,成为汉族自我身份、历史来源和文化的重要证据,并在经济的发展基础上、国家的文化保护与发展政策支持下,与其他文化行业的繁荣重塑了中国的文化自信。不同的是,汉族传统服饰走向公众的过程根植于城市的经济发展和大众文化的繁荣,贵州黔东南苗族服饰走向公众过程的主要目的则是为了发展乡村经济。汉族传统服饰在历史上的“中断”曾造成了自我身份意识的迷惘和对传统审美文化的遗忘,黔东南苗族服饰则在过快的城镇化发展速度和骤然置身于大众视野的慌乱中有些顾此失彼,即他们不仅要在全新且复杂的公众审美视野中重新建构族群身份,同时又面临着族群文化及其载体被纳入消费逻辑后的“失落”和消解,在这两者力量的拉锯中,其服饰的审美文化被不断地解构与重建,群体身份的自觉意识则持续经历着个体崩塌与群体重塑。

参考文献:

[1]朱立元,邱明正,陈超南,王振复.美学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2010:1.

[2]陈雪英.苗族服饰符号的教育价值诠释——基于西江的教育人类学考察[J].贵州民族研究,2010(05):58-63.

[3]赵臻.白族与苗族审美文化比较[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2010(04):127-129.

[4]罗义群.苗族服饰的形成与流变[J].贵州社会科学,1992(11):27-31.

[5]刘成纪.形而下的不朽——汉代身体美学考论[M].北京:人民出版社,2007.

[6]游建西.从苗族古歌看苗族温和文化的底蕴——值得深入认识的一种农业文化遗产[C]//中国农业文化遗产保护论坛.2011.

[7]阿土.苗族锦鸡舞[J].贵州民族研究,2009(01):171-171.

[8]陈炜.人体包装与舒适性[J].包装工程,2003(06):90-93.

[9]王声珅.贵州丹寨"锦鸡舞"鸟图腾文化考[J].贵州民族研究,2018(12):110-113.

[10]鲍里斯·格洛伊斯.走向公众[M].苏伟,李同良,等.译.北京:金城出版社,2012.

[11]何圣伦.苗族审美意识研究[D].重庆:西南大学,2011.

[12]许桂香.贵州苗族服饰文化历史景观探析[J].贵州民族学院学报(哲学社会科学版),2009(01):36-40.

(责任编辑:涂艳杨飞)