阐释·交流·互动:苗族“祭狗”仪式音乐表演分析

余媛

摘要:当下湘西南绥宁县苗族的“祭狗”仪式因为多方面的影响,它的表演时间不再是“聚合式”的,而是根据需要随时举办;仪式性质也从之前的神圣性转向娱乐性;表演内容更加多元化,与其它“非遗”项目进行了结合与创造;仪式过程更具随意性,按照不同语境进行删减。所以现在的“祭狗”仪式已经形成了当地一种追求旅游经济利益、传承人个人利益、精英人士利益等多方“共谋”下的仪式表演。

关键词:苗族;“祭狗”仪式;表演理论;形态分析

中图分类号:J607

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2022)03-0063-11

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2022.03.009

美国民俗学家理查德·鲍曼认为:“以表演为中心的理念,要求通过表演自身来研究语言艺术。在这一方法中,对语言特征的形式的巧妙操纵让位于表演的本质,而表演在本质上可被视为和界定为一种交流的方式。”[1]这是美国民俗学在吸收了其它学科影响之下产生的“表演理论”,是一种综合性的研究。鲍曼认为“表演”主要包括三个方面:一是“表演”的含义应该是双重的,是一种艺术行为(民俗实践)以及艺术事件(表演情境),不再仅仅关注民俗材料,而是更加关注表演者、艺术形式、听众和场景之间的交流,强调语境之下表演的动态发展;二是“表演”有一个阐释性框架,框架中蕴含了表演信息,并与其他框架形成对照。三是“表演”中的语言艺术既有民间故事,还有神话、传说等多种文学形式。[1]

绥宁县“祭狗”仪式正是起源于神话故事,仪式的唱段与舞蹈部分展现了故事的叙事过程。另外,传承人提到自己平时还会参与寺庙的一些宗教活动,甚至会参与主持丧葬仪式,他也会将“祭狗”仪式与佛、道教法事、丧葬仪式的法事程序或者唱腔交互使用,而从表演的服装以及动作来看,又极具有傩文化特色。所以,一方面该仪式的传承人身份是多重的,另一方面也说明当下的“祭狗”仪式成为一种多信仰的仪式活动,是在发展过程中受到宗教文化、梅山文化、巫傩文化、“非遗”等多方影响下,逐渐形成的具有舞台表演性质的仪式活动。因此,本文通过对“祭狗”仪式中“表演理论”的阐释,了解仪式过程中音乐间的深层关系,不仅深化了“表演理论”的实践运用,探索西方理论的“中国化”进程,而且也对“祭狗”仪式音乐表演的内部关系进行分析,掌握其发展规律与本质。

一、苗族“祭狗”仪式概况

邵阳市绥宁县位于湖南省中部偏西南处,与靖州苗族侗族自治县、通道侗族自治县、城步苗族自治县以及洞口县紧密相连。相关文献记载:“靖州之锹里由二六团,有苗而无瑶,绥宁苗瑶杂处”[2],因此绥宁县在清朝之时应该有苗、瑶两族,但按照目前绥宁县的民族划分,苗族、侗族占多数。所以,如今的绥宁县经过岁月的变化,县城不仅从寨市乡转移到长铺子乡,民族成分与人口数量也有了相应的变化。但不论民族成分如何變化,绥宁县的苗族作为本地的早期居民,他们的风俗习惯在每个时代中都不断地被继承与创造。而关于少数民族对“犬”的信仰,《后汉书》载:“昔高辛氏有犬戎之寇,帝患其侵暴,而征伐不剋。乃访募天下,有能得犬戎之将,吴将军头者,購黄金千镒,邑万家,又妻以少女。时帝有畜狗,其毛五彩,名曰盘瓠。下令之后,盘瓠遂衔人头造阙下,君臣怪而诊之,乃吴将军首也。……帝不得已,乃以女配盘瓠,后生子十二人,其后滋蔓,号曰蛮夷”[3]。又有《黎平府志》中关于胡定之苗蛮部落考中提及:“野史相传,以为皇帝时有犬名盘瓠,蚩尤乱啮其首以献负帝女而南生男女各六,自相为配,种类蕃息,自湖南以及交趾,其夷族通,曰南蛮,皆盘瓠遗种也。”[4]以上关于苗瑶民族的来源考究自是相当复杂,不管真实与否,从中都可见苗瑶民族自古以来对“犬”的信仰,而湘西南绥宁县苗族的“祭狗”仪式正是基于对“犬神”的信仰。

铁杉林村是县内唯一一个举办“祭狗”仪式的村寨,主要由蒙氏的苗民进行传承,蒙永财是主要执仪者之一,从他的父亲蒙正喜(已经去世)手中继承而来,目前是邵阳市市级“非遗”传承人。据蒙永财介绍,这一仪式来自于口传的“狗取稻谷”的神话故事,故事主体为:“古时候,百姓没有粮食吃,于是派人去龙宫取粮,但是很多人都没能成功获得粮食,后来黄犬自告奋勇去取粮,经过遥远的路程,跨过河到达龙宫,因无法带走稻谷,聪明的黄犬在粮食堆中打了一个滚,将谷粒都黏在身上带回,但是在返程途经小河时,身上的谷粒大多被冲走,只剩下高高举起的尾巴上的几颗粮食,最后百姓将这几颗粮食种下,有了粮食吃上了饭,所以百姓为了感谢黄犬,就在每年的七月十五尝新节时进行‘祭狗’仪式,通过此仪式告诫百姓们要常怀感恩之心。”2021年1月24日蒙永财口述于铁杉林村。传承人也介绍到整个村寨的百姓在平时都十分尊敬、爱护狗,每天吃饭之前都会先给狗准备一份饭菜,让狗先吃。本次“祭狗”仪式是传承人蒙永财为自己的传习班而举办的,他认为举办此活动一方面是为了自己评定省级“非遗”传承人时有材料可用,另一方面则是为了在接下来的假期期间为游客表演做准备。

二、苗族“祭狗”仪程

“祭狗”仪式程序较丰富,通过乐器伴奏、唱、念、舞四种表演形式将仪式串联起来,实现了传统神话故事与现实表演的“续接”。当天的仪式不需要很长的准备时间,也没有明确规定开始的具体时间,但是无论是排练还是表演之前都需要提前通知好参与仪式的村民们,因为整个仪式除了主持人、执仪者以外,一共还需要十六位仪式参与者(附近村民),其中八位负责简单的舞蹈动作(主要为女性)、三位扮狗(男性)、两位抬“黄犬仙人”(男性)、两位举圣像以及一位敲锣,本次仪式在传承人家前的草坪上举办。

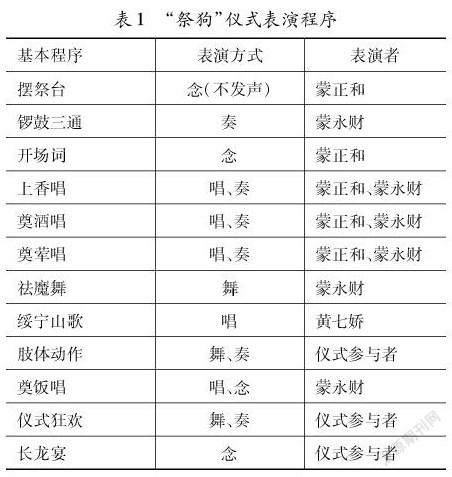

整个仪式(表1)从摆祭坛开始,蒙正和是仪式主持人,蒙永财则为仪式执仪人,负责仪式中的唱、伴奏(鼓、钹)以及仪式中祛除妖魔的法事部分。摆祭台的同时主持人就已经在心中请去世的各位师傅来到仪式现场,这个过程并不发出声音。祭台摆好后,鼓、钹、锣伴奏声响起,伴奏要进行三遍,每一遍的节奏型一样,但是速度会逐渐加快,直到第三遍结束,这段伴奏预示大家仪式开始,请所有仪式参与者准备好。

锣鼓三通结束后,伴奏更换节奏,这时早已分别站在祭台两边的仪式参与者们在节奏变化的同时跟随举着圣像的领头者缓慢地走了出来,两队交叉在祭台前面走过,然后站立在祭台两边,紧接着草狗被两位村民抬了上来(图2),并且后面紧跟着三位扮狗的村民,他们佯装成狗的样子,弓腰提手地走走跳跳,对着观众、祭台分别停一下,暗示着“黄犬仙人”已经被请出来,整个过程中鼓声不停。

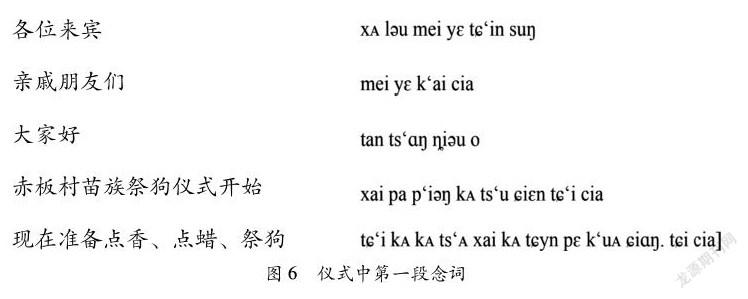

狗仙退场后,剩下的三位扮狗者在祭台前的空地上欢快转圈,锣鼓声也会越来越快,在慢下来的同时他们退出草坪。待所有村民回到原位站好以后,主持人蒙正和用苗语念一段开头语:“各位来宾,各位亲戚朋友,大家好(在场所有表演者也跟着吆喝一声),赤板村(铁杉林村之前的名稱)苗族‘祭狗’仪式开始,现在准备点香、点蜡、祭狗!”念完后,锣鼓声响起,两位执仪者开始唱了起来。

首先是“上香唱”(图3),此唱段要唱三遍,旋律一样但是唱词不同,一共有三句,每句最后一节在重复时需要与在场的所有表演者一起唱,结束后锣鼓声起,两边村民弯腰祭拜。“上香唱”后是“奠酒唱”与“奠荤唱”,每个唱段的歌词都不相同,但旋律与表演形式一样。“奠荤唱”的最后一句是“米已被带到人间”,所以,“上香唱”“奠酒唱”与“奠荤唱”的唱段结束后,整个历时的神话故事已经被完整表述出来,其现实意义是代表人间有饭吃了。于是,执仪人便进行驱邪妖魔的法事,他手持法杖,边走边跳,斩杀妖魔。

接下来,站在两边的村民们跟随着鼓声围成圈,通过一些简单的肢体动作表现日常生活中的农耕场景,他们边走边做着“播种”“插秧”“打稻谷”“挑担(挑粮食)”的动作,或站或蹲,或走或跳,以手上的动作为主。执仪人认为这些动作表现了粮食来到人间后老百姓丰收的场景。在这个表演过程中伴奏不停,直到最后一项“挑担”的动作结束后参与者们围成圆圈蹲下来,其中两位去祭台上准备用饭钵盛好米饭。

但是,在米饭端出来之前还要进行“奠饭唱”,这个部分只唱一句,唱词形式与前面的“上香唱”“奠酒唱”“奠荤唱”不相同,唱完后执仪人用苗语念一句:“狗神,来吃饭啦!”声音落下,村民将饭钵端出来放在圆圈中心的地上,三位扮狗者便跑出来抢饭吃,旁边蹲着的村民将手半举,两边摇晃(图4),场面热闹。

待以上程序完成,最后一项就是吃长龙宴,执仪人介绍,吃饭时村民们要按照长幼秩序来坐,在这之前必须先夹些肉放在盛好的饭里面给狗先吃,然后村民们便按照长幼秩序每人吃一口米饭,做完这些事以后大家才能开开心心地吃饭,寓示着长幼有序,要不忘恩情、尊敬长辈。

三、苗族“祭狗”仪式音乐表演分析

鲍曼的“表演理论”注重语境、动态的音乐表演生成过程以及音乐表演之间的互动关系。当下的“祭狗”仪式在少了“封闭性”“神圣性”内容以后,更具有表演性质。因此,需要关注仪式中音乐与各方面的关系,分析它们之间的“交流”与“互动”状态,探讨音乐表演之间的深层关系。从“表演理论”看,绥宁县苗族“祭狗”仪式有以下两个特点:

(一)具有特定的音乐表演“框架”

鲍曼认为表演是被“标定”的,是“有一套特殊结构化的交流方式来标定表演框架,以便使该框架中发生的所有交流,都能在该社区中被理解为表演。”[5]比如特殊的符码、比喻性的语言、求诸传统等手段。这在“祭狗”仪式中较为常见,其中的句法关系、节奏调节、关键词的重复、套语等内容,都可以用来标定这一仪式表演。

1.唱词上的表演“框架”

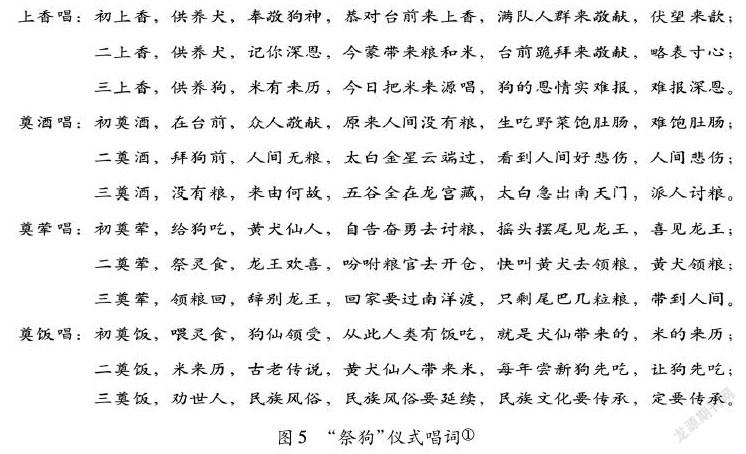

从“祭狗”仪式的唱词来看,它描述了整个神话故事,形式虽然工整且内容丰富多变,但是也有其特定的框架范式(图5)。

首先唱词中出现了一些拟人化的语言,如“黄犬仙人”,苗民们将狗看作仙人,实际体现了苗族人民对狗的尊敬,对狗能力的敬仰,这种比喻性的言语将狗放置于新的框架之中,它不再只是一种动物,而是有着至高能力的仙人;其次,执仪者在演唱过程中唱到“狗取粮这是一个古老传说”,他在将自己的不确定性求诸于传统求诸传统:艺术品评可以是一些艺术标准,它们与表达行为自身的内在特质相关,但是品评标准也可以是求诸传统,即接受过去的实践作为参照的标准。见理查德·鲍曼:《作为表演的口头艺术》,杨利慧、安德明译,广西师范大学出版社,2008年版,第24-25页。,因为这个故事一直都是口传的,为了让观众们不再来推翻他的说法,便将整个故事放在传统因素之中,因为传统是具有权威性的。[5]79最后,每段唱词之间有着既定的套语,以数词加动词的形式出现,如初上香、二上香、初奠酒、二奠荤等,这些套语的出现一方面使音乐变得更加流畅,也给在场的所有观众一个提示,它的每一次出现都是新的内容,与前面所出现的不一样。

2.旋律上的表演“框架”

“祭狗”仪式的旋律具有辅助性语言特征,主要体现在旋律与语言的关系上。从“祭狗”仪式旋律来看,仪式旋律单一,以la、do、re的窄三声[6]行腔,此三音为基本腔,是一个五声音阶,期间有一个七度音程,除此之外其它地方没有形成较大跨度的起伏,以二度、三度的形式较多,带有吟诵的感觉。

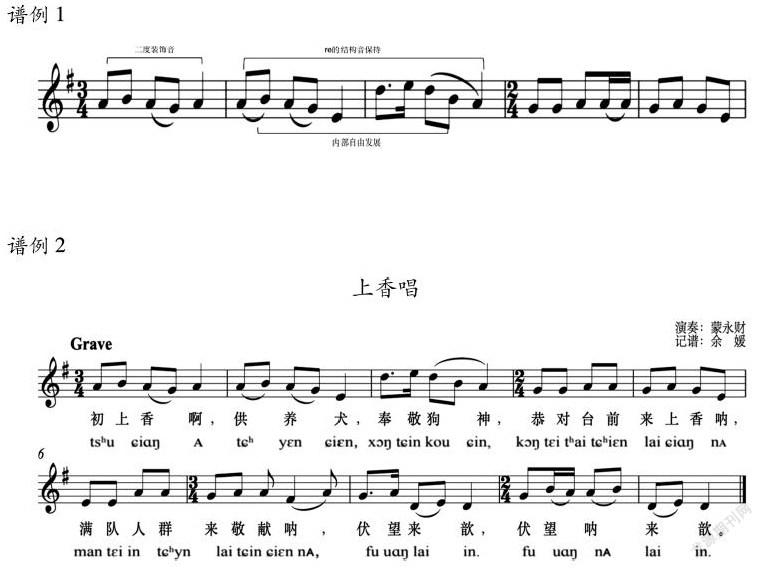

整个旋律以“re”音开始,并以此音为中心音,通过临近的音以及行腔音来加以装饰发展旋律,以此加强“re”作为结构音在旋律中的延长,这样一来,既突出了结构音的线条性发展旋律结构:也称为结构线条,来源于基本线条。它是旋律的支柱,贯穿于整个旋律之中,表明音乐运动的基本方向。但旋律结构线条必须得到丰富的延长才能得以生存。见于苏贤:《申克音乐分析理论概要》,人民音乐出版社,1993年版,第45页。,同时也有了内部的自由发展张力。另外,以re为主要音的窄三声在旋律中也常出现,奠定了旋律的主要基调。在节拍方面,在二拍子与三拍子上来回切换,自由多变。就像在讲述这个神话故事一样,旋律缓慢,娓娓道来(谱例1)。

更重要的是,旋律与语言发音之间体现了一种特殊的辅助关系,即唱段中的衬词(谱例2、3)。

从谱例国际音标记音形式中不难看到,旋律中常有“呐”[nA]、“呀”[iA]等不同的衬词出现,都是语气词“啊”[A]受前一音节末尾音素的影响而产生的变体。而在衬词“呐”的发音中,[n][l]的发音也是不固定的,有时发音为[nA],有时则唱为[lA]。其次,唱词中并没有“就”字,但是在旋律演唱中加入了“就”字,这是因为受到旋律的影响,加入“就”字能更加平稳、顺利地将前、后发音结合起来,并能完整表达句子的想法。最后,“奠饭唱”并没有保持前面唱段的统一范式,一方面是“申遗”原因,另一方面也受到语言发音的影响。因为“奠饭唱”与前面唱段的不一样体现在它是用苗语唱的,苗语中的个别发音,尤其是“狗”这个字在苗语[kia]与方言[kou]上的音调是不相同的,苗语发音属于一声,音要高一些,且發音容易扬出来,而方言的发音偏汉语,音调偏低,放在“奠饭唱”第一句时难以按照之前的范式演唱,因此歌词的发音与唱腔的抑扬是紧密相关的。综合以上语言的简要分析能够看出,仪式中的唱词与旋律都明显地受到了当地方言的影响。这种苗语与歌词中衬词的出现,其实都是音乐表演中的一种辅助性语言,是有其意义与功能的。

3.念段上的表演“框架”

“祭狗”仪式的念段更多地运用了一种特殊的符码:念段一共出现两次,第一次是在仪式的开头部分,仪式主持人蒙正和用苗语念了一段开场词:“各位来宾、亲戚朋友们,大家好,赤板村苗族祭狗仪式开始,现在准备点香、点蜡、祭狗!”这段念词,使仪式在开始时便将观众与表演者们拉入了交流情境之中。而且“大家好”三个字在执仪者结束后,在场的所有表演者都会跟着吆喝一声,气氛瞬间也被拉入了高潮(图6)。

这句用古苗语念出来的、有着明确的群众目标、带有号召力量的开场词既具有辅助性的特征,更像是一种特殊的符码,这种符码对局外人来说是一种传统的、神秘的体现,但是在本村的村民中,它是不难理解的。从该段念词中除了能看到礼貌性开场词以及概括性的仪式介绍以外,它其实蕴含的作用是告知在场的表演者、观众们要注意仪式马上开始,这就是念词的“隐喻”功能。但是一般而言,如此正式的念段在神话祭祀的仪式中较少见,这种招呼方式多出现在舞台节目的开场之中,这刚好体现出“祭狗”仪式向舞台表演形式转变。所以,执仪人介绍到这一部分的内容时会根据特定情境进行删减、改动,家庭性的祭祀活动会省略掉这种正式开场念词,面对观众时就会加上来;首次排练时会加上,多次排练时则省略;有时甚至连念词内容也会改变,这就是对在不同语境中执仪人进行即兴反应的考验。一般来说,这种“即兴编词是民间歌手在对歌斗技表演飙显技能与智慧、击败对手的杀手锏,更是丰富艺术表现、发展音乐结构的重要利器。”[7]所以不管是史诗般的念词,还是旋律唱段中的这种即兴部分,表演者在积累了一定的表演经验后,完全有能力根据现场环境来进行即兴编创,而这种编创,会使表演或者仪式更加正式与完整,这正符合了现代艺术展演要求的完整性特征。第二次念词出现在接近仪式尾声的部分,即在“奠饭唱”的唱段之后,用最具震撼力的苗语念出“狗神,来吃饭啦!”[kiainiatAnooio],通过这种特殊符码来发号施令,紧接着三只扮狗的村民跳出来,抢着地上放着的两只饭钵。

“祭狗”仪式中唱词、旋律与唱段中所体现的“阐释性框架”是研究者理解仪式内容的一种方式,它具有隐喻的功能,通过它可以了解表演者的表演方法、表演心理特征以及地方文化。仪式的执仪人在其语境中存在一种“话语权力”,使得在场的表演者与观众都能听其指挥。所以,对于仪式中的这种“阐释性框架”的分析,是了解地方音乐与文化关系,从中了解更多隐形“符码”的重要分析方式,在更多表演现象中找到可循的规律,是了解音乐交流与互动的基础前提。

(二)注重音乐表演情境中的互动关系

“祭狗”仪式的第二个特点是注重表演情境中的互动关系。鲍曼认为“表演”一词有着双重的含义,即“艺术行为,是一种民俗的实践,和艺术事件,即表演的情境,包括表演者、艺术形式、听众和场景等。”[1]也就是说民俗学上的“表演”更加关注语境中的交流现象。“祭狗”仪式现在已经从封闭性的仪式变为面向观众的开放性的表演,它的表演语境不同于以前,仪式过程中音乐与音乐、人、空间之间都存在着复杂的互动关系。

1.乐器伴奏与唱腔的互动关系

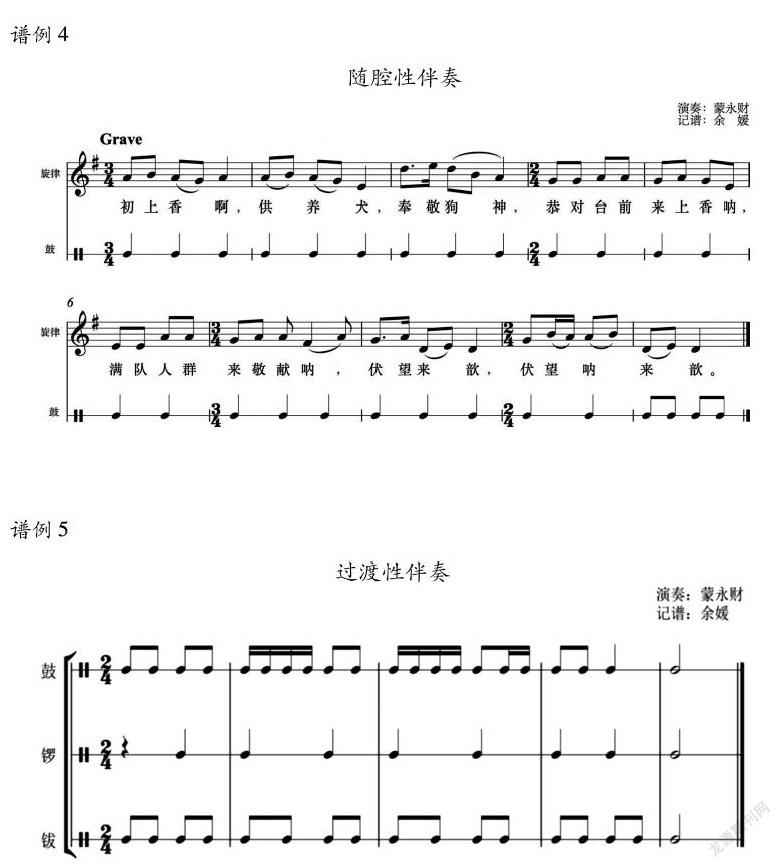

仪式中的伴奏为鼓、锣、钹三种乐器,起到提示、过渡、宣扬气氛的作用。鼓面直径55厘米,高度53厘米,鼓腰周长2.26米,本地苗语称鼓为“镏”。锣的体积中等,凸面直径44厘米,内凹面直径42.5厘米,高度5.6厘米,本地苗语称为“锣镏”。钹在苗语中被称为“钹子”,直径8.8厘米,高0.35厘米,由执仪人蒙永财敲击。首先,仪式由三通锣鼓开始,每一遍的速度都以慢——快——慢的范式进行,鼓点在稀疏与密集之间来回切换,然后又重起一遍,节奏比较自由,且都是以敲击鼓面为主,声音浑厚有力,时间持续近40秒。在这一段表演中,没有念、唱、舞蹈、肢体动作地出现,主要起到引领、号召作用,标志着仪式正式开始。仪式中间的唱段部分,乐器与唱腔、身体动作之间形成一种主辅关系,乐器不再紧凑地出现,而是跟随着唱腔与身体动作进行演奏。演唱期间只有鼓作为伴奏,跟随唱腔进行敲击,到了每段的结束处,其它乐器加入进来,成为每段之间的过渡性伴奏(间奏),此时的伴奏地位更加突出。

仪式的主要唱段部分中伴奏跟随唱腔演奏(谱例4),唱腔占重要位置,伴奏乐器处于次要的地位,而且一直规整地跟随旋律地韵律敲击,为了避免与唱腔位置冲突,它只出现在第一拍的重拍上,且都以敲击鼓心为主,每一下都低沉有力,直到每一句唱完,伴奏才凸显出来,成为句子之间或者段落之间的过渡性伴奏。

过渡性伴奏(谱例5)由鼓、锣、钹三种乐器构成,过渡性伴奏的结尾处刚好与上、下两段唱腔的伴奏衔接上,以随腔性伴奏——过渡性伴奏——随腔性伴奏——过渡性伴奏的框架范式在唱段中循环出现。在表演形式上,随腔性伴奏与过渡性伴奏有其区别。首先它们的演奏节奏从平均、单一的重音到密集的工整型节奏进行变换。整个仪式过程是以鼓为基础的混合伴奏,期间鼓的演奏一直不停,持续进行,而且还能听到单独的鼓声、小锣与钹穿插在其中,这样的演奏效果能听出各个乐器之间的单独音色效果,不一样的乐器混合也会体现不同的感觉。从强弱规则来看,节拍强弱规整,较平顺地演奏,本仪式中的锣鼓经也主要体现了“强、强”构成的扬扬格的韵律规则,刚好体现了过渡性伴奏在仪式过程中的位置,它是除了唱段以外重要的音声形式。

米歇尔·巴赫金的“对话理论”认为:“语言具有对话性,存在为对话提供条件,话语作为社会的个人行为,代表个人参与社会的交往,表述则是一种具有双重指向的行为,表述的形成过程会产生对话,接受过程也会产生对话。”[8]“对话”要求有一定的语境、不同立场的主体才能形成,这一理论在音乐表演中也存在。它既体现了在仪式语境中不同音乐表演主体之间的“对话”关系,并在这种“对话”关系中产生音乐的交流与互动。“祭狗”仪式中伴奏的强出弱收关系,在一定基础上体现了伴奏与伴奏、伴奏与唱腔之间的“对话”关系,代表了不同表演主体,它们在同一仪式语境中,接受对方发送的音乐信号并做出回应。在这种情况之下形成了二者之间的互动,这种互动是根据音乐表演的需求而产生的,有着一定的“交流”作用。另一方面,通过音乐表演也向观众展示了唱段之间的“交流”,使得仪式语境中神话故事得以完整地讲诉给在场的听众。

2.肢体表演与仪式空间的互动关系

乐器演奏的节奏与方式的变化给表演者一些提示,以便他们可以根据节奏的变化做出行动,这显示了音声与肢体表演者之间的对话与交流。据传承人介绍,肢体动作一直贯穿在仪式的全过程,它与仪式紧密相关,体现了音声、身体(人)、环境等仪式空间的各个因素关系。在本仪式中,通过身体来表述的场景主要体现在仪式开始(出场)、仪式中(祭拜环节、驱魔舞)、仪式结尾(舞蹈环节)三个部分。仪式开场由执仪人敲鼓,所有仪式参与者在圣象的带领下统一在祭台前面交叉走过站立在两边,这类似于“开幕式”的出场,揭开了“仪式序幕”。而整个过程由执仪人急促的鼓声作为开始指令,然后由仪式参与者接收,并做出反应,准备出场,最后执仪人的鼓声以及参与者出场的画面视觉与听觉组合一起发送给在场的观众,提示他们仪式马上开始,呈现出了三者在音声的影响下所形成的身体反应与交流。而仪式的祭拜环节中,在场的仪式参与者围成圈蹲下,按照唱段中的歌词所发出的信号(如:初上香,二上香等),这些参与者同样会做出反应轮流上前祭拜,而观众也会接收到音声信号来观看(图7),这种互动交流的方式在仪式中是循环出现的。

在图7中能看出来,仪式的执仪人用音声(唱段、演奏、念词)来作为仪式程序的指令发出者,而其它的仪式参与者以及观众则是在“祭狗”仪式语境中的接收者,他們的身体会随不同的指令做出反应。所以,他们之间就形成了音声、身体(人)、环境三者之间的“对话”关系。

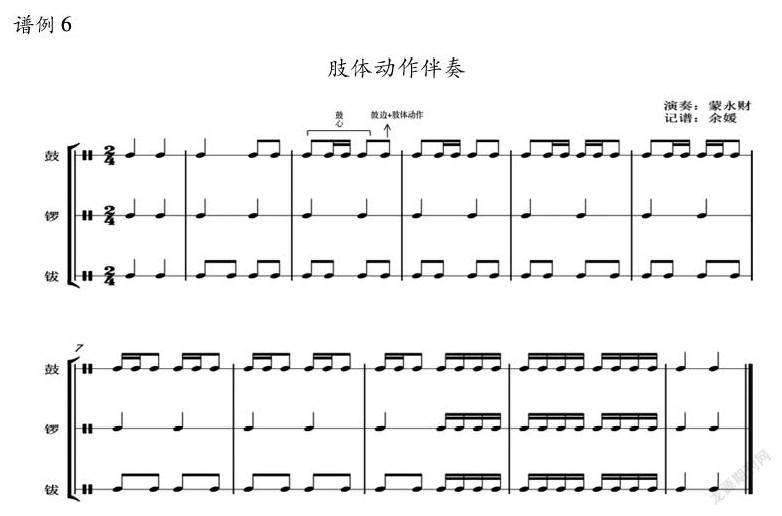

仪式接近尾声部分是两种拼接而成的舞蹈表演,一种是简单的“傩舞”,这一舞蹈的表演形式续接了历史中的神话故事、融入了当下的生活经验、表达了对未来美好生活的憧憬,将过去、当下与未来完美地结合起来,有着多重意义。在这些动作的表现中(谱例6),其脚步、手部的动作与鼓点相融合,鼓的节奏一直不变,三步一动作,其中最后敲击鼓边时做动作。所以,在同样的表演语境中,乐器与舞蹈动作虽然是互为单独的表演主体与空间,但也逐渐形成了呼应与对话的关系。

八位跳舞的村民不分性别,穿着用棕榈叶制作而成的衣服,围成圆圈进行表演。以手部的动作为主,在跳傩舞时,将双手小臂举起,作出“鬼怪”“祭拜”的姿势,正是“巫傩”文化的体现。另一段舞蹈则是表现生活场景的舞蹈动作,是最新创作的。就像维克多·特纳(VictorTurner)认为:“将人物的语言和行为与过去和将来的事件相关联,将各种行为置于恰当的舞台背景中,这一过程可能有一种恒定的反复移动。在这种民族志戏剧中,不仅个体人物具有戏剧重要性,社会生活的深层过程也具有这种重要性。”[9]所以,他们通过身体动作形象地表现“播种”“插秧”“收割”“打稻谷”“挑担”等生活姿态,体现了社会生活中丰收的喜悦。据执仪人介绍,仪式中肢体动作的表演部分是在被评为“非遗”以后加进来的,由当地巫傩艺术团对其进行改编与创作,在过去并没有这些舞蹈动作,因为要符合旅游发展要求,于是这些舞蹈动作被加了进来。这些动作将戏剧化的口头神话变为了可视性的身体表演,在音声的呼应之下,肢体动作能跟随乐器做出跟随与变化、走步的节奏与敲击鼓心的节奏相吻合、敲击鼓边时的形式变化刚好与加入动作的地方相一致,所以它是乐器、身体的相互对话。

《南中纪闻》载:“绥邑深山洞壑多有神怪,能致云雨,每天旱,里民邀巫师,散发持咒入深壑内,遇有蛇虫之类,即取回供奉祈祷,辄得雨,事闭铸造银圈等件,赠以系佩,鼓乐送还原处,己巳年旱,岳溪里民觅得一蛇颈项银圈凡六件,此借祷不止一次矣。”[10]古时当地人民就喜欢用祭祀来求取社会生活安定、人民富足。而在当下,虽然祭祀仪式的性质已经改变,但是它在旅游经济、“非遗”文化中又有一定的时代意义。就像这段后来改编的舞蹈段落是生活经验的展现,描述了村民们丰收的场景,用身体讲述了稻谷被狗取回来以后的故事。伴随着锣鼓的伴奏,村民们在丰收的愉悦中既受到了感恩的道德教育,同时又展现了村民们一派和谐的生活场景。

结语

通过以上音乐表演的形态分析可知,当下的“祭狗”仪式因为多方面的影响,它的表演时间不再是“聚合式”的,而是根据需要随时举办;仪式性质也从之前的神圣性向娱乐性转向;而表演内容也更加多元化,将其它“非遗”项目进行了结合与创造;仪式过程也更具有随意性,按照不同语境进行删减。所以现在的“祭狗”仪式已经形成了当地一种追求旅游经济利益、传承人个人利益、精英人士利益等多方“共谋”下的仪式表演。这种仪式表演不仅可以从外部的转变中看到,在内部的音声形态中也可以看到,如仪式开始部分的演员出场、主持人的念段,还有仪式后面展现的巫傩、山歌、体现生活的乐舞元素等,不仅是“非遗”的表演,也是传统与现代,具有生活气息的表演,都是为了宣传本地文化,迎合观众而进行的展演活动。本文运用理查德·鲍曼的“表演理论”,一方面将“表演理论”与仪式音乐研究结合起来,在实践中深入理解“表演理论”,扩展了研究视角。另一方面,在这种音乐表演形态的内部分析中,找到仪式变化与形成的背后因素,揭示内部发展规律,以便读者了解“祭狗”仪式变化的深层原因。但本文对于“祭狗”仪式与其它宗教仪式的关联性方面还只进行了初步思考,这需要在后续的田野中再次加强探索。另外,绥宁县处于湘西南地区,与黔东南地区接壤,侗、苗、瑶族杂居,所以对于多民族混融音乐风格区[11]的音乐发展还需要有更宏观的考虑,尤其对于当下的流域、通道、走廊的地理空间研究,也是对“祭狗”仪式进行关照的重要方面。

参考文献:

[1]理查德·鲍曼.“表演”的概念与本质[J].杨利慧,译.西北民族研究,2008(02):30-39.

[2]金蓉镜.靖州乡土志·卷二[M].台北:成文出版社,1975:123.

[3]范晔.后汉书·卷八十六[M].北京:中华书局,1965:2829.

[4]俞渭修,陈瑜纂.黎平府志·卷二[M].成都:巴蜀书社,2006:177.

[5]理查德·鲍曼:作为表演的口头艺术[M].杨利慧,安德明,译.桂林:广西师范大学出版社,2008:70.

[6]杨匡民.民歌旋律地方色彩的形成及色彩区的划分[J].中国音乐学,1987(01):105-117+2.

[7]胡晓东,周洁.表演转换生成视角下的中国传统多声音乐[J].音乐研究,2019(05):39-48.

[8]张丽.交往、应答、对话:论巴赫金表述诗学的本质[J].中州学刊,2021(12):146-151.

[9]维克多·特纳.戏剧仪式/仪式戏剧:表演的与自反性的人类学[M].陈熙,译.文化遗产,2009(04):36-44+157.

[10]包汝辑.南中纪闻[M].北京:中华书局,1936:12.

[11]杨民康.少数民族当代节庆仪式音乐与民族文化身份建构——以西南少数民族音乐的研究实践为例[J].中国音乐,2020(01):9-16+43.

(责任编辑:涂艳杨飞)