退休与城镇居民家庭消费:结构差异与机制*

周广肃,杨旭宇

一、引 言

在人口老龄化程度不断加深的背景下,老年群体正逐渐成为消费市场上的重要力量,如何激发老年群体的消费潜力与积极应对人口老龄化成为各国重点关注的社会问题。2020 年我国60 岁及以上人口比重达到18.7%①国家统计局:《第七次全国人口普查主要数据情况》,参见国家统计局网:http://www. stats. gov. cn/tjsj/zxfb/202105/t20210510_1817176.html,2021—05—11。,新一批老年人口的进入也意味着劳动年龄人口负增长将与老年人口正增长在未来较长时间内长期并存(张现苓等,2020)。虽然人口老龄化程度的加深随之引发劳动供给减少、家庭负担加重、消费需求降低等问题,但激发新老一代老年人口的消费潜力仍是积极应对人口老龄化的关键,因而在此背景下深入研究老年人口消费行为的变动轨迹与结构特征具有重要的现实意义。

伴随着“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出实施渐进式延迟法定退休年龄,法定退休年龄的调整也将对家庭的经济决策和福利等各个方面产生影响,而家庭的消费支出与消费结构变化也不例外。不容忽视的是由于性别、职业、行业与家庭特征差异,退休政策影响也存在差别。这需要重点关注退休政策对不同特征家庭消费支出的异质性影响与作用机制,充分考虑不同就业群体的多元需求。然而,在关于退休与消费话题的过往研究中,多数文献侧重于从消费结构异质性、家庭人口结构异质性等角度解释退休对家庭消费抑制影响的合理性(Aguila et al.,2011;Li et al.,2015),而对退休经历通过哪些机制作用于家庭消费支出的关注相对较少,也缺乏对此问题较为严谨的量化研究。据此,本文利用2014—2018年中国家庭追踪调查(CFPS),运用模糊断点回归方法考察户主退休经历对城镇居民家庭消费支出的影响。主要结论表明:首先,退休经历显著降低了家庭的消费支出水平,而退休家庭的消费支出大幅度降低主要源于衣物消费、住房消费、耐用品消费与交通通讯消费的减少,退休影响存在明显的结构性差异。其次,退休经历主要通过降低家庭收入、增加户主居家活动时间与抑制认知能力,从而影响家庭的消费支出水平。最后,退休经历对低收入、低人力资本与低社会资本家庭的消费冲击效果更为明显。

文章内容结构如下:第二部分为文献综述;第三部分为实证策略与数据说明,介绍本文的模型设计、数据与变量选择;第四部分为实证结果分析,逐步进行有效性检验、基准回归结果分析、稳健性检验,系统探讨退休对城镇居民家庭消费支出及不同类型消费支出的影响;第五部分为进一步探讨退休的影响机制与异质性影响;第六部分为结论。

二、文献综述

退休经历如何影响居民家庭消费是消费研究领域重点讨论的问题之一。生命周期理论和持久收入假说强调,理性消费者在工作与退休阶段都会进行储蓄和消费的平滑分配,从而实现整个生命周期内消费效用最大化,可预期到的退休冲击则不会影响消费的最优配置(Hall,1978)。然而与此相反,多数研究发现退休经历不仅给家庭收入带来直接冲击,也使家庭消费支出大幅下降,特别是工作相关消费、耐用品消费等支出的减少(Hamermesh,1984;Banks et al.,1998;Battistin et al.,2009;邹红和喻开志,2015;郑超和王新军,2020)。

不少文献就此从家庭消费结构替代、家庭储蓄与流动性约束、家庭人口结构变化以及不可预期的负面冲击等角度解释“退休消费之谜”(Battistin et al.,2009;Aguila et al.,2011;Li et al.,2015),同时试图使用断点回归等方法有效识别退休经历对家庭消费的影响。Battistin et al.(2009)认为退休经历导致家庭与工作相关的消费下降与家庭人口特征变化,从而降低了家庭的消费支出水平。Li et al.(2015)也研究发现退休经历使得家庭消费支出下降,但是仅对与工作相关的消费和在家食物消费产生抑制影响。然而,已有文献侧重于解释生命周期理论在退休与消费问题的适用性,并未将研究重点关注在退休经历对于家庭消费支出影响的作用机制。而退休前后的差异性不仅来源于家庭收入及消费结构变化,生活行为习惯与认知能力变化等因素都会导致在不同状态下消费需求和边际消费倾向存在差异(Motegi et al.,2016;李雅娴和张川川,2018;邹红等,2018)。

根据Becker的新消费者行为理论(Michael and Becker,1973),家庭的消费与生产行为均受家庭可支配收入和时间机会成本约束,由于进入退休状态后家庭的时间机会成本下降,家庭在生产中将花费更多的时间投入而减少市场购买的商品与服务消费支出,故消费者的生活行为习惯会受到退休冲击的影响。部分研究也发现由于闲暇时间增加,退休家庭会选择投入更多时间购物或者居家进行食物生产,从而以最低的食物消费支出获得效用最大化(Aguiar and Hurst,2007;Bai et al.,2016;袁铭和白军飞,2020),但已有文献主要基于家庭食物消费展开分析。因此,新消费者行为理论也可以扩展到退休经历对家庭时间分配的影响研究中,以探讨退休经历的作用机制。

除了基于家庭时间分配的视角,部分学者也指出退休冲击会对老年人的健康带来负向影响(Dave et al.,2008;Hurd and Rohwedder(2013);Celidoni et al.,2017;雷晓燕等,2010),而这也会影响家庭消费支出水平。Smith(2006)、Hurd and Rohwedder(2013)等认为个人健康状况恶化等不可预期的负向冲击是导致家庭消费下降的主要原因之一。不过,家庭的医疗消费支出随着身体状况的下降显著增加,健康冲击只能够解释退休家庭的消费结构变化,是否会迫使家庭消费水平下降则较难得到充分的证实。据此,不少文献也探讨了退休经历对认知能力的冲击影响,尝试从认知能力视角解释家庭消费变化(Mazzonna and Peracchi,2012;李雅娴和张川川,2018)。但不容忽视的是,新老一代老年人口的消费需求、消费方式与其经历的年代背景密切相关。人口学理论中同批人群是指在某一时期内经历过共同事件的同一批人,在诸多方面会表现出相似的特征,不同批人群也存在明显的特征差异(姚远和陈昫,2013)。随着互联网的普及、互联网购物与社交发展,当新一批老年群体退出劳动力市场进入新的生活状态时,仍然需要通过再学习新的生活技能以适应社会发展(赵建国和刘子琼,2020)。由于年代背景差异,能否适应新的生活方式成为决定老年群体消费模式的关键。然而受退休冲击影响,认知能力的下降可能导致老年群体无法融入数字消费生活的环境中,从而影响家庭消费。

可见,以往的相关研究主要着力于解释退休政策影响的合理性,但未对退休如何影响家庭消费结构进行详细讨论,也鲜有文献基于时间分配与认知能力视角探讨退休影响家庭消费决策的作用机制。同时,在经验证据方面仍存在一些缺憾和不足。部分文献多利用单一截面数据进行断点回归分析,以期在同队列群体的假设下识别因变量受到外生政策冲击的因果效应,缓解样本的选择性偏误(Rubin,1974;Imbens and Kalyanaraman,2012)。但在我国的情境下,中国社会经济发展在过去四十多年快速增长,消费习惯与消费模式也经历了很多变化,特别是近十年来数字经济发展与互联网消费新模式逐渐渗入人们的生活中,不同批次退休老年人口的规模、结构、共同经历以及消费方式都存在明显的队列差异与时间变化差异,故需要避免将队列效应识别为退休政策导致的因果效应,选择多期的实证样本,可以同时缓解时间趋势与队列差异问题。

与已有文献不同,本文试图在实证检验与机制探讨中进行改进,主要研究贡献如下:首先,在运用模糊断点回归方法进行实证检验时,有效控制不同家庭户主的出生组队列差异、时间趋势差异与进行反事实检验,得到更加稳健的研究结论;其次,探究了退休对消费结构的影响,更为清晰地探讨退休对消费的抑制作用的主要来源;最后,本文将时间分配与认知能力机制纳入退休与消费的研究体系中,强调了退休冲击通过时间分配与认知能力变化的渠道影响家庭消费决策的作用机制,拓展了这一领域研究。

三、实证策略与数据说明

(一)实证策略

中国现在实行的退休政策,主要影响群体以城镇职工为主,法定退休年龄为男职工60岁、女职工50岁、女干部55 岁,还存在因其他特殊情况提前或延迟退休的要求。由于大部分农村地区居民可以自由进入或退出劳动力市场,并不适用退休制度,因而本文主要研究样本为城镇地区家庭。虽然我国的退休政策具有强制性特征,但也存在从事高危工作、因病的就业人员提前退休,或者部分群体也会根据职位差异适当调整退休年龄的情况,因而当达到法定退休年龄时,退休比例的跳跃式变化并非是“从零到一”的完全转变,仅使用退休作为核心解释变量进行回归估计容易受到除了退休经历以外的其他因素干扰与选择性偏误影响,在因果关系识别上也存在一定的困难。

据此,本文使用模糊断点回归(Fuzzy Regression Discontinuity Design,Fuzzy RDD)估计退休经历对城镇居民家庭消费的影响。受女性群体存在较多的提前退休或延迟退休等情况所限,选择单一断点进行断点回归检验较难有效估计女性群体退休产生的影响,故本文仅选择男性户主样本进行实证分析。借鉴Lee and Lemieux(2010)、邹红和喻开志(2015)、周广肃等(2020)的做法,本文利用外生的退休政策(即是否具备退休资格)作为工具变量来识别退休对家庭消费的影响,并且将样本的年龄分布限制在法定退休年龄附近,采用参数方法进行局部线性回归估计。根据我国男性的法定退休年龄为60 周岁的设定,当家庭户主年龄达到60岁及以上则具备退休资格。模型设计如下:

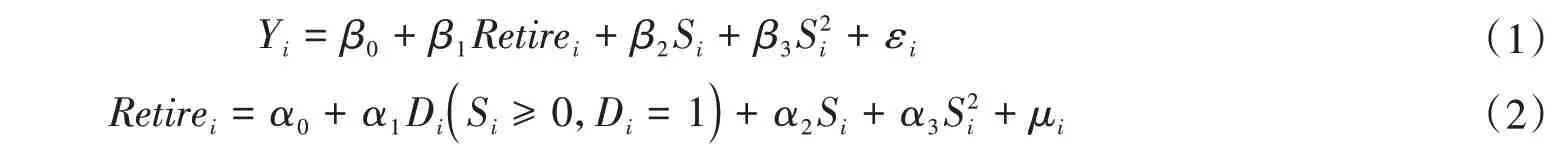

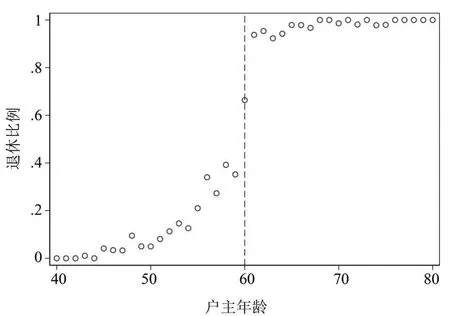

其中,i为不同家庭户主,假设Yi1为经历了退休的户主i的家庭消费支出情况,Yi0则为未退休的户主i的家庭总消费支出情况,故退休对家庭消费的影响效果可以表示为:

β=E[Yi1-Yi0] (3)

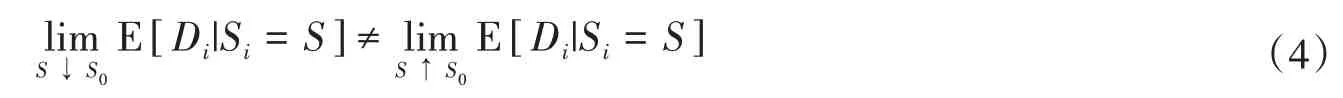

即式(1)中,Yi为不同家庭户主的家庭消费支出,Retirei为户主的退休状态,若为退休赋值为1,反之为0,εi为随机扰动项。Si为标准化年龄(户主年龄减去法定退休年龄),S2i为标准化年龄的平方项,借鉴Gelman and Imbens(2019),选择多项式函数为二次项来进行估计。式(2)中,Di表示是否达到法定退休年龄的虚拟变量,如果Si≥0,Di则取值为1,否则为0,μi为随机扰动项。由于退休政策具有强制性特征,退休的比例会在标准化年龄Si的截点S0处,即退休年龄附近出现跳跃,即两侧关系为:

在局域连续的假设下(E[Yi0|Si=S]在S0点连续),β可以定义为:

另外,在局部线性回归的带宽选择上(下文用“h”表示),已有带宽选择依据主要有通过非参数回归的方法以最小化均方误差来选择最优带宽(Imbens and Kalyanaraman,2012;Calonico et al.,2014;陈林等,2019)与采取局域实验设计法(Gong et al.,2014)两种方法。借鉴Imbens and Kalyanaraman(2012)与周广肃等(2020),将样本年龄分布限制在S0附近控制年龄效应,根据在断点处的均方误差选择最优带宽。为了有效比较退休对城镇居民家庭不同类型消费支出的影响差异,其它消费衡量指标的带宽选择主要基于家庭总消费支出的最优带宽设定,进行模糊断点回归估计时均设置带宽为8。在稳健性检验中,也将基于不同带宽选择与不同断点选择以检验断点回归估计结果的稳健性。除此之外,本文对所有断点回归估计均控制了省份虚拟变量、年份虚拟变量,并且进行省份层面的聚类标准误检验,由于不同年代出生的群体存在共同特征或共同经历的队列差异,也控制了出生组虚拟变量(分别为1940—1960年间不同年代的虚拟变量)。

(二)数据说明与变量选择

本文使用的数据来自于中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS),除西藏、新疆、青海、内蒙、宁夏、海南和港澳台地区外,该调查覆盖中国25 个省份,并且详细地记载了城乡居民家庭的不同类型消费的支出信息,具有较好的研究代表性。由于2010、2012年度调查中食品消费支出、居住类消费支出等问项设置存在差异,本文选择2014、2016、2018年共计三个年度的混合截面数据。基于户主样本编码将各个年度CFPS家庭和个人层面数据进行匹配后①CFPS调查中没有识别具体户主的问项,据此将家中主事者定义为户主。,剔除女性户主、农村地区、年龄低于18岁或高于90岁、自愿失业或残疾等非就业群体以及关键变量缺失的样本后,共得到4749户城镇居民家庭样本。

本文关注的被解释变量为家庭的总消费支出、人均消费支出以及不同类型的消费支出情况。借鉴李晓楠和李锐(2013)、潘敏和刘知琪(2018)等文献的设置方式,本文将CFPS数据中食物支出、衣物支出等多个类别的消费支出归纳为八大类型,分别为食物(在家吃饭与外出就餐消费加总)、衣物、住房(水电燃料消费、取暖与物业消费、住房维修费以及房租费用加总)、耐用品(交通耐用品、通讯耐用品等耐用品消费加总)、教育文娱(教育、旅游以及娱乐消费加总)、交通通讯(邮电通讯与出行消费加总)、医疗保健(医疗与保健健身消费加总)、生活用品及其他(日常用品消费、家政服务消费、商业保险等服务消费以及其它消费加总)消费。其中,家庭的总消费支出为八大类型消费支出加总,家庭人均消费支出则为总消费支出除以家庭人口规模。

本文关注的核心解释变量为退休经历,退休变量为二值虚拟变量,根据CFPS 问项“没有工作原因”中回答为“离退休”、“是否办理了退休相关手续”与“是否已开始领取社会养老保险?”中回答为“是”来确定家庭户主的退休状态,若户主已退休赋值为1,反之为0。

借鉴以往文献,在控制变量的选取上主要控制了户主特征、家庭特征以及地区特征变量。其中,户主特征变量主要包括户主受教育年限、婚姻状况(为二值变量,1 表示为已婚或同居状态,反之为0)、健康水平与使用互联网情况(为二值变量,1表示为购物或闲暇时间中使用互联网,反之为0),家庭特征变量主要包括子女数量、家庭老龄人口数量(家庭中65 岁及以上老年人口数量)、家庭劳动年龄人口占比(家庭中15 至64 岁劳动年龄人口除以家庭人口规模)、家庭人口规模、家庭拥有房产(为二值变量,1 表示为家庭成员拥有现住房的完全产权或部分产权,反之为0)、家庭人均收入(根据家庭工资性收入、经营性收入与财产性收入加总后除以家庭人口规模衡量,取对数,单位:元)与社会资本(根据家庭人情礼支出衡量,取对数,单位:元),地区特征变量则控制了是否为中西部地区变量(为二值变量,1 表示为该家庭位于中西部地区,反之为0)。主要变量的描述性统计见于表1。

表1 主要变量的基本描述统计

四、实证结果分析

(一)有效性检验

本文首先检验CFPS2014—2018年数据中各年龄人口的连续性,即检验标准化年龄在断点处的分布是否是连续的。从图1中各年龄人口数量变化可以看到,在年龄60岁断点处并没有出现明显的跳跃,而且在两侧一定的带宽内各年龄人口数量均随年龄平稳变化,故不存在明显的断点。这一结果表明,并不是由于断点两侧各年龄人口数量的“跳跃改变”从而对家庭的消费支出形成影响。

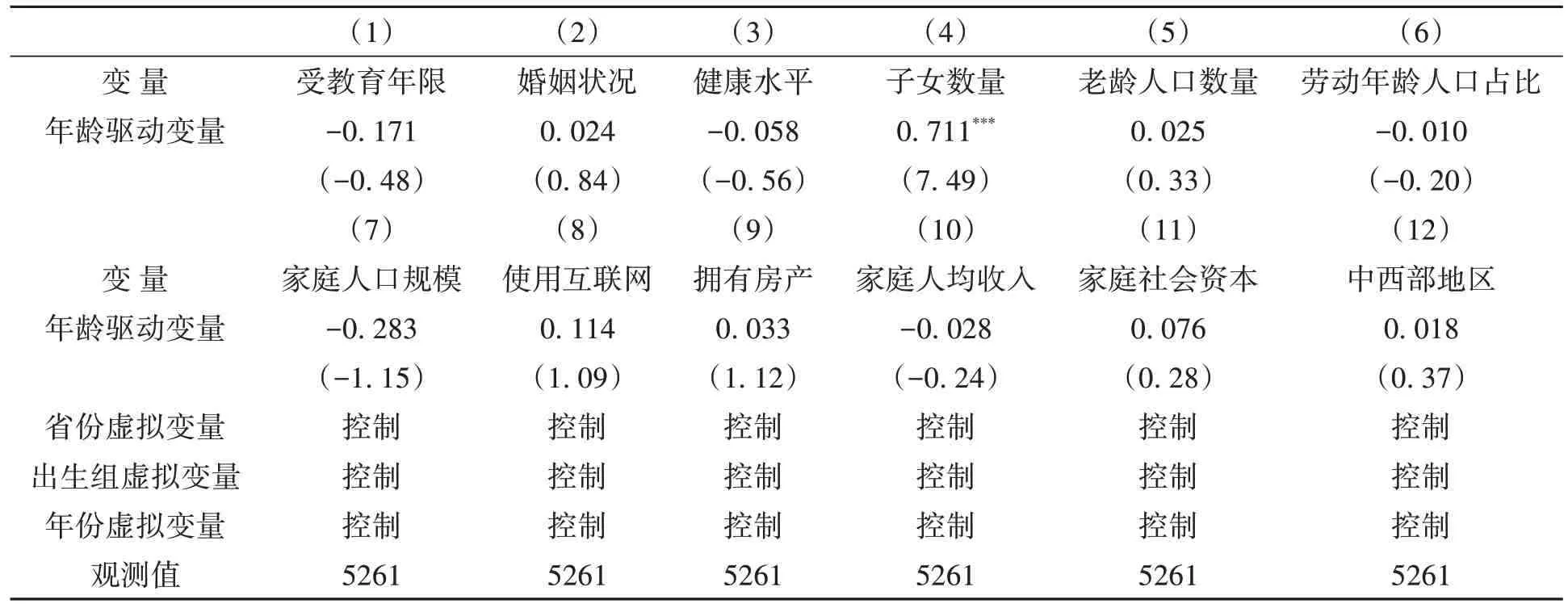

其次,断点回归假定除核心解释变量之外,其他影响被解释变量的控制变量在断点两侧不应有明显的跳跃,控制变量在断点两侧的分布没有明显的变化差异,故需要检验控制变量的平滑性。表2 将各个控制变量均作为被解释变量,利用标准化年龄作为解释变量进行断点回归估计发现,仅子女数量出现断点波动,其余变量分布在断点处的分布总体上呈平滑特征。因此,以上的有效性检验说明控制变量总体上符合检验变量的连续性要求。

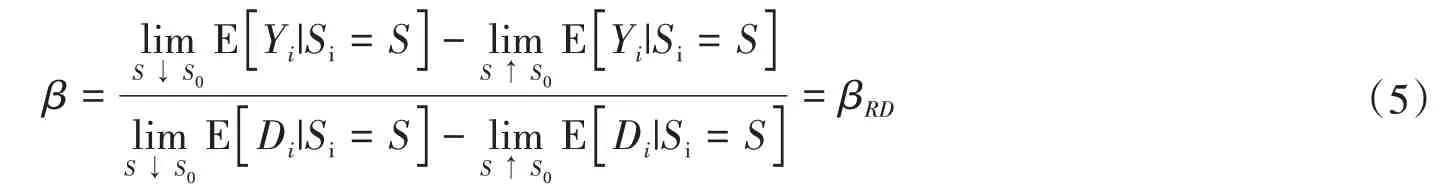

最后,本文需要对退休年龄断点选取的合理性进行验证。图2 中各年龄的退休比例情况显示,在法定退休年龄60 岁处两侧退休比例发生了明显的跳跃式变化。其中,在60岁左侧50—60 岁间退休比例均未超过0.4,呈现明显的上升趋势,主要原因在于从事高危工作、因病的就业人员提前退休情况出现。在60 岁右侧60—70 岁间退休比例均超过0.9,多数就业人员在60岁处退出劳动力市场,进入退休状态。

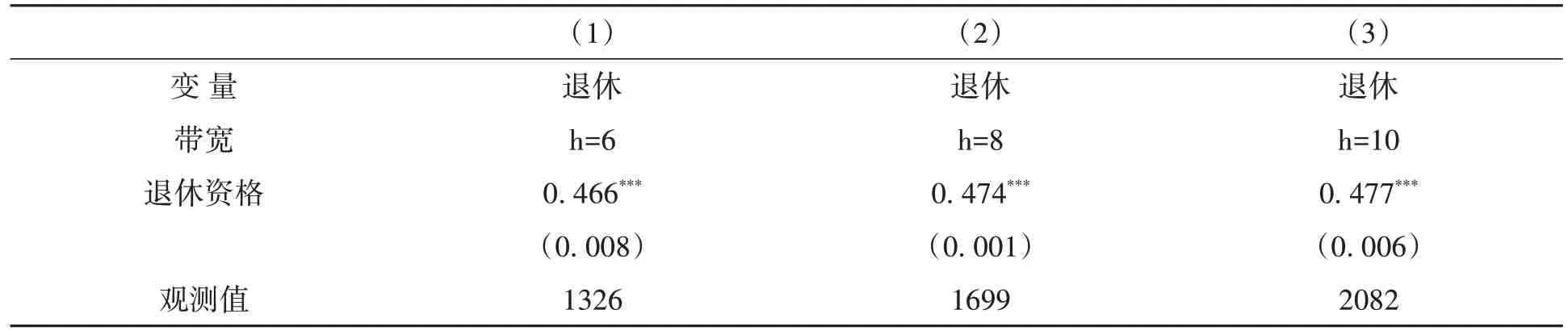

本文也使用Probit 模型考察退休年龄对城镇居民实际退休比例的影响,并且在不同的带宽下进行实证检验,以验证退休年龄断点选取的合理性。表3 结果显示,随着带宽的逐步增加,户主达到退休资格后的边际效应由0.466增加至0.477,即户主年龄达到60 岁后进入退休状态的概率比60岁之前高出46.6%以上,这也说明将年龄60岁作为男性户主是否退休的判断标准是符合实际的,与法定退休前后退休比例的变化趋势一致。

(二)基准回归结果

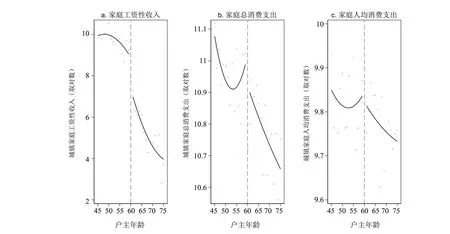

图3 报告了户主退休前后家庭收入、消费的变化情况,是利用局部线性函数得出的平滑回归线,其中横轴为户主年龄,纵轴分别为家庭工资性收入、总消费支出与人均年消费支出。结果显示,图3(a)中当男性户主的年龄超过60岁时,家庭工资性收入出现了明显的断崖式下降,而图3(b)与(c)中家庭总消费支出与人均消费支出在退休年龄的断点两侧也呈现了一定幅度的跳跃性下降,但具体影响效果需要进行断点回归估计检验。

图1 各年龄人口数量情况(城镇居民)

图2 各年龄的退休比例情况

表2 控制变量的平滑性检验结果

表3 退休年龄对城镇居民实际退休比例的影响(Probit)

图3 退休对家庭收入、消费的影响

表4汇报了退休经历对城镇居民家庭消费支出影响的2SLS估计的实证结果,报告了在省级层面的聚类标准误与带宽设置情况。其中,第(1)列至第(3)列的被解释变量均为家庭总消费支出,并逐步进行省份虚拟变量、出生组虚拟变量和年份虚拟变量控制,第(4)列被解释变量为家庭人均消费支出,控制变量选择、固定效应控制均与第(3)列一致。根据第(3)列结果,退休经历对家庭总消费支出的影响系数达到-0.388,在1%的统计水平上显著,即与户主未退休的家庭相比户主退休后家庭总消费支出会下降38.8个百分点,具有较为显著的经济效果。根据第(4)列结果,户主退休后家庭人均消费支出显著下降37.7个百分点,这一结果与第三列保持一致。结果表明,在其他条件不变的情况下,退休经历显著降低了城镇居民家庭的消费支出。

从第(3)列中控制变量的估计结果来看,户主的受教育年限、婚姻状况及使用互联网习惯均对家庭总消费支出具有显著的正向影响。随着户主受教育年限的增加,家庭收入也有所增加,从而具备较高的消费购买能力。家庭户主具备互联网使用技能则能够为消费生活提供更多便利,而互联网购物也刺激了居民消费潜力的释放与需求的带动,故户主有使用互联网的习惯会增加家庭的总消费支出。而户主拥有良好的健康水平则会减少家庭消费支出,这与较少的医疗保健方面消费需求密切相关。就家庭人口结构特征而言,老龄人口家庭会显著抑制家庭消费支出,家庭人口规模则具有显著的正向影响。其他控制变量中,家庭人均收入和社会资本都对家庭总消费产生明显的正向影响,而当家庭处于中西部地区时总消费支出则会出现明显的减少。上述变量结果均符合过往文献结论,故不再做深入解释。

(三)退休对家庭不同类型消费支出的影响

本文进一步考察退休对城镇居民家庭不同类型支出的影响,以探讨退休经历对消费影响的结构性差异。表5 汇报了退休经历对食物消费、衣物消费等八大类消费支出影响的2SLS 估计的实证结果,控制变量选择与固定效应控制均与表4一致。表5结果显示,退休经历对家庭衣物消费、住房消费、耐用品消费与交通通讯消费影响均显著为负,影响系数分别为-0.911、-0.646、-2.972 与-0.589。其中,退休对家庭耐用品消费的作用效果最为明显,户主未退休家庭的耐用品消费支出比退休家庭高出297.2 个百分点。由此也说明了退休后城镇居民家庭消费支出的降低主要在于衣物消费、住房消费、耐用品消费与交通通讯消费的减少。

表5 第(7)列显示,退休经历显著增加了家庭医疗保健消费支出,这一影响系数为0.415,即户主退休后家庭的医疗保健消费支出会增加41.5个百分点,这与户主退休后健康状况、认知能力、保健补充等变化密切相关。与消费降低的类型相比而言,这一类型的支出增加相对较弱,所以导致了总消费水平的降低。存在差异的是,退休并未对家庭食物消费、文娱消费、生活用品及其他消费产生显著的影响。可能的解释是退休经历对上述变量细项的影响存在正负相抵的结果,如食物消费包括在家食物消费与外出消费,而当户主退休后在家食物消费增加与外出消费下降同时存在,二者相互替代,故出现这一结果也符合过往文献研究结论。综合上述结果可以发现,虽然退休经历会抑制家庭消费支出,但是对具体消费类别的影响则存在结构性差异。

(四)稳健性检验:不同带宽选择、不同退休年龄与不同退休群体

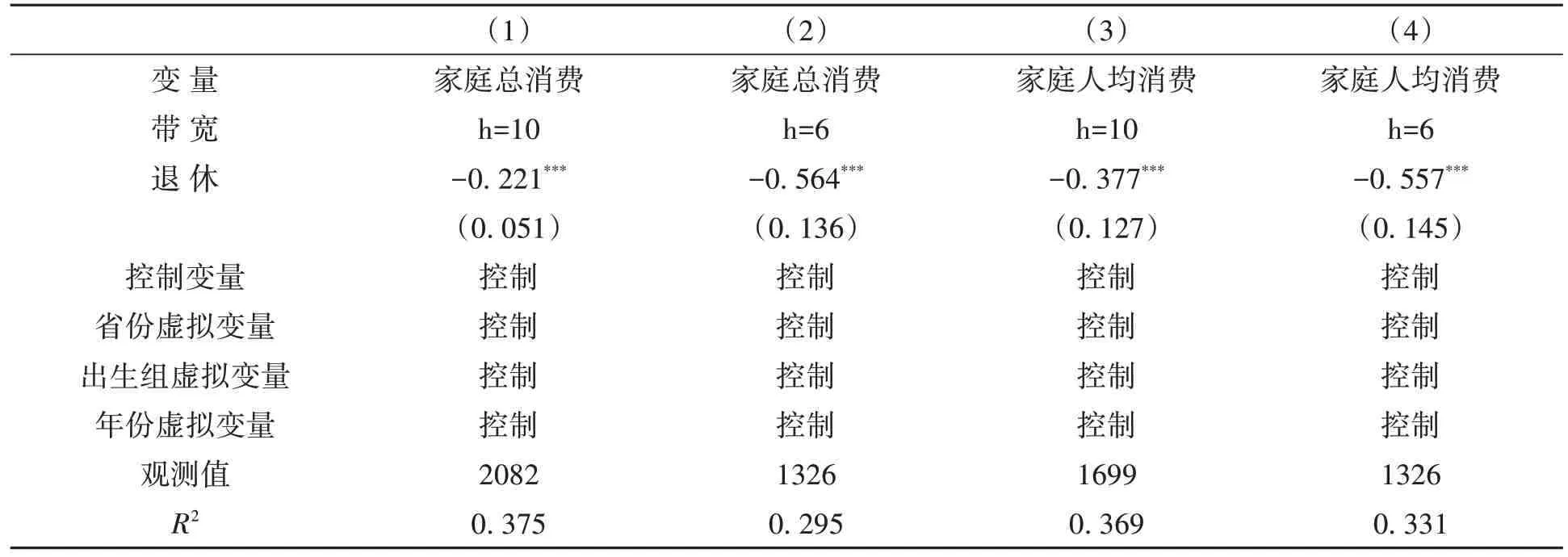

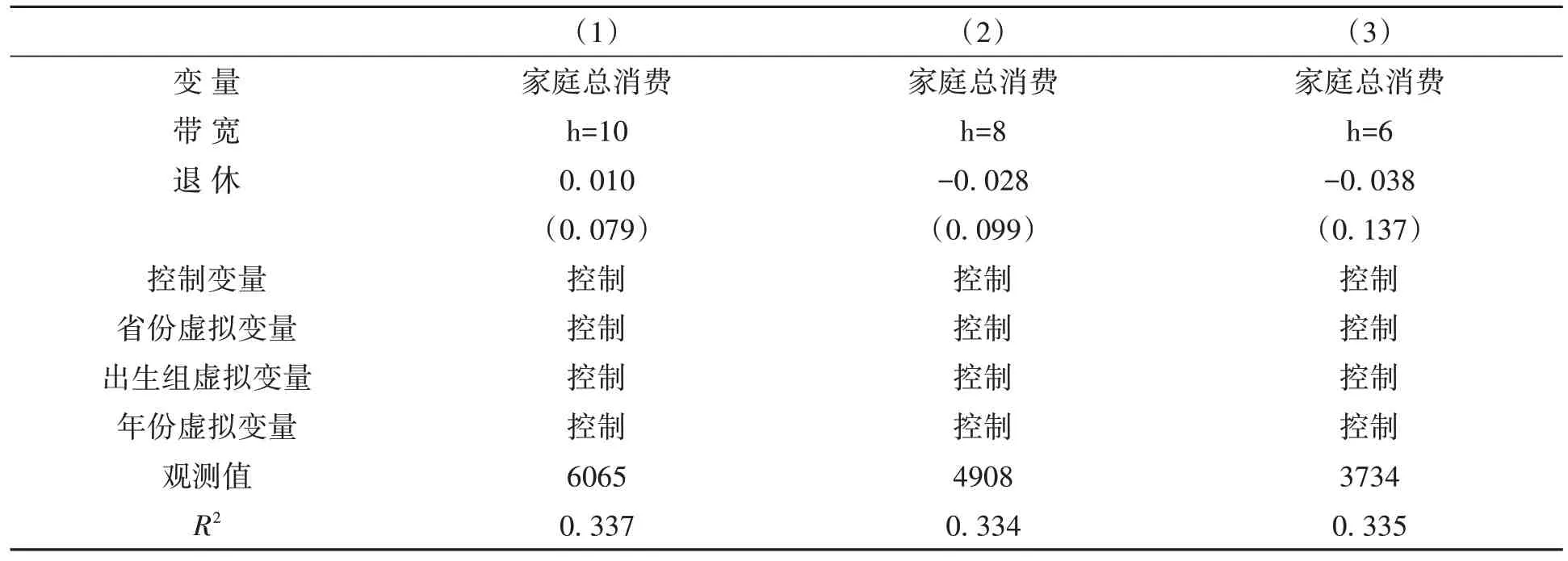

为了检验上述实证结果的稳健性,本文在不同的带宽设定下,采用同样的模型设计与变量选择,估计退休经历对城镇居民家庭消费支出的影响。表6汇报了不同带宽下退休对家庭消费支出的影响。就家庭总消费支出而言,退休经历的影响系数分别为-0.221 与-0.564,随着带宽范围的缩小而影响系数也有所增加,即退休经历对家庭总消费支出的负向影响在逐渐增强。就家庭人均消费支出而言,退休经历的作用效果与前者一致。结果表明,在不同的带宽设定下退休经历对城镇居民家庭的消费支出影响仍有显著的作用效果。

本文接下来基于反事实视角进行稳健性检验,主要基于不同退休年龄与退休群体进行分析。为此,本文假定不同法定退休年龄政策下,通过调整退休年龄断点以考察退休经历对城镇居民家庭消费支出的影响,若假定情况下实证结果与表4结果相反,则反向佐证上述研究结果的稳健性。表7汇报了不同退休年龄假设下退休对家庭消费支出的影响,选取退休年龄分别56岁、58岁、62岁与64岁。根据表7实证结果,各假定退休年龄均未对家庭总消费支出产生显著的负向影响,再次验证退休对城镇居民家庭消费支出负向影响的稳健性。

由于我国强制性的退休政策主要适用于城镇地区职工,而农村地区居民则可自由进入或退出劳动力市场且并不受退休政策影响,因而退休经历的影响效果主要在于城镇地区家庭,而对农村地区相应群体并不能产生影响。为了排除结论是由同批人群带来的同代效应(Cohort Effect)导致,本文进一步利用农村样本进行反事实检验。表8汇报了退休年龄(是否60岁及以上)对农村居民家庭消费支出的影响,并报告了不同带宽下的实证结果。结果表明,达到退休年龄未对农村居民家庭总消费支出产生显著的影响,并且不同的带宽设置下均不存在显著效果,这也说明了退休经历对城镇居民家庭消费的抑制影响并不是受同代效应所导致。

表4 退休对家庭消费支出的影响(2SLS)

表5 退休对家庭不同类型消费支出的影响结果(2SLS)

表6 不同带宽下退休对家庭消费支出的影响(2SLS)

表7 不同退休年龄下退休对家庭消费支出的影响(2SLS)

五、进一步研究

(一)影响机制

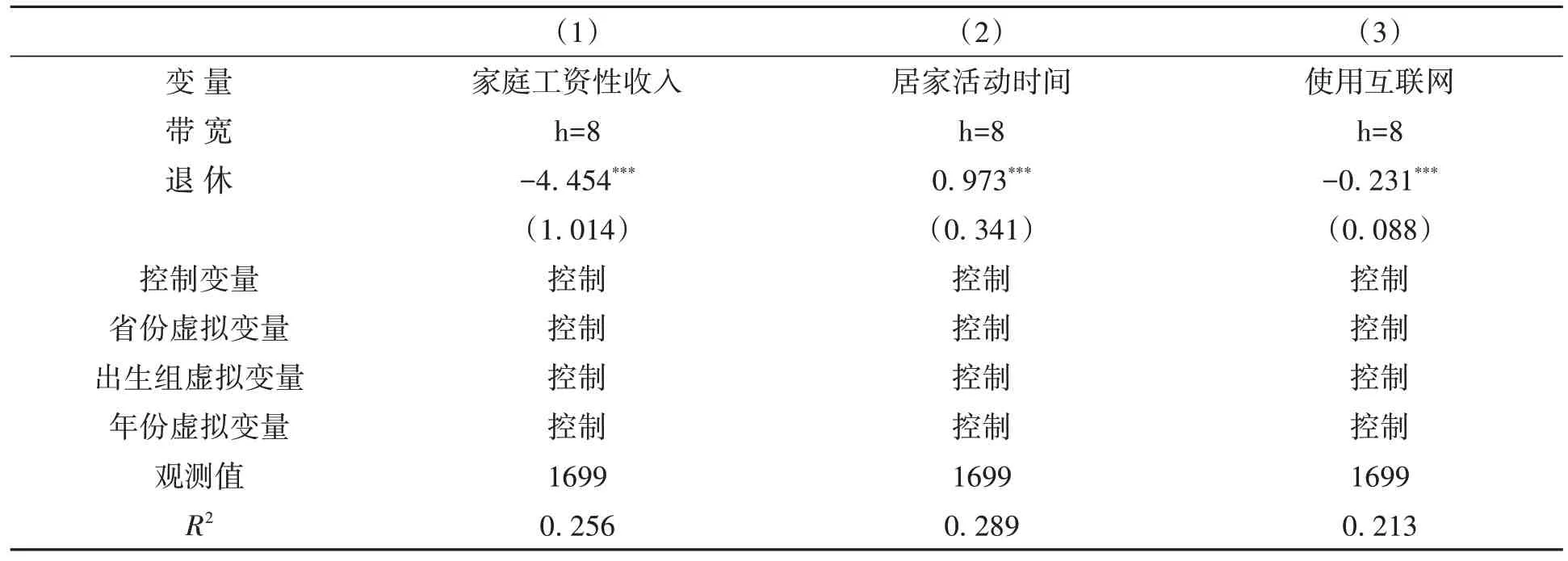

根据前文所述,退休经历会显著降低城镇居民家庭的消费支出,而除了收入冲击机制之外,退休经历也会对户主的生活时间分配与认知能力产生影响,从而作用于家庭消费行为,接下来本文从收入冲击、时间分配与认知能力三个角度考察退休经历的作用机制。其中,对于收入冲击,主要选择家庭工资性收入作为被解释变量进行考察;户主的时间分配主要体现在居家活动时间与社交活动时间等,CFPS问卷中“每周和家人吃饭次数(晚)”能够有效地衡量户主居家活动时间,故选择户主居家活动时间作为被解释变量进行考察;户主的认知能力选择是否有使用互联网习惯作为被解释变量进行考察,据此体现户主是否具备接受新的消费方式的认知能力。表9 汇报了相应的回归结果,第(1)列至第(3)列被解释变量分别为家庭工资性收入、户主居家活动时间与使用互联网,控制变量选择与固定效应控制均与表4一致。

表9第(1)列结果表明,户主退休家庭工资性收入比未退休家庭减少445.4个百分点,退休经历给家庭收入带来明显的抑制影响,与过往文献研究结论一致。第(2)列结果表明,退休经历显著增加了家庭户主的居家活动时间,当户主退休后居家活动时间将增加97.3个百分点。这说明了退休前后家庭的消费与生产行为受家庭可支配收入和时间机会成本的约束情况不同,闲暇时间增加所带来的时间机会成本下降使得多数退休家庭会选择在居家活动上投入更多时间,从而减少生活服务消费、外出食品消费等支出。第(3)列结果中,退休经历对户主使用互联网的概率具有显著的负向影响,即当户主退休后接受新的消费方式的认知能力下降,导致家庭难以适应新的消费模式,从而抑制家庭消费支出。通过以上影响机制探讨,退休政策会通过影响城镇居民家庭收入、户主居家活动时间与认知能力,进而影响家庭支出与消费结构。

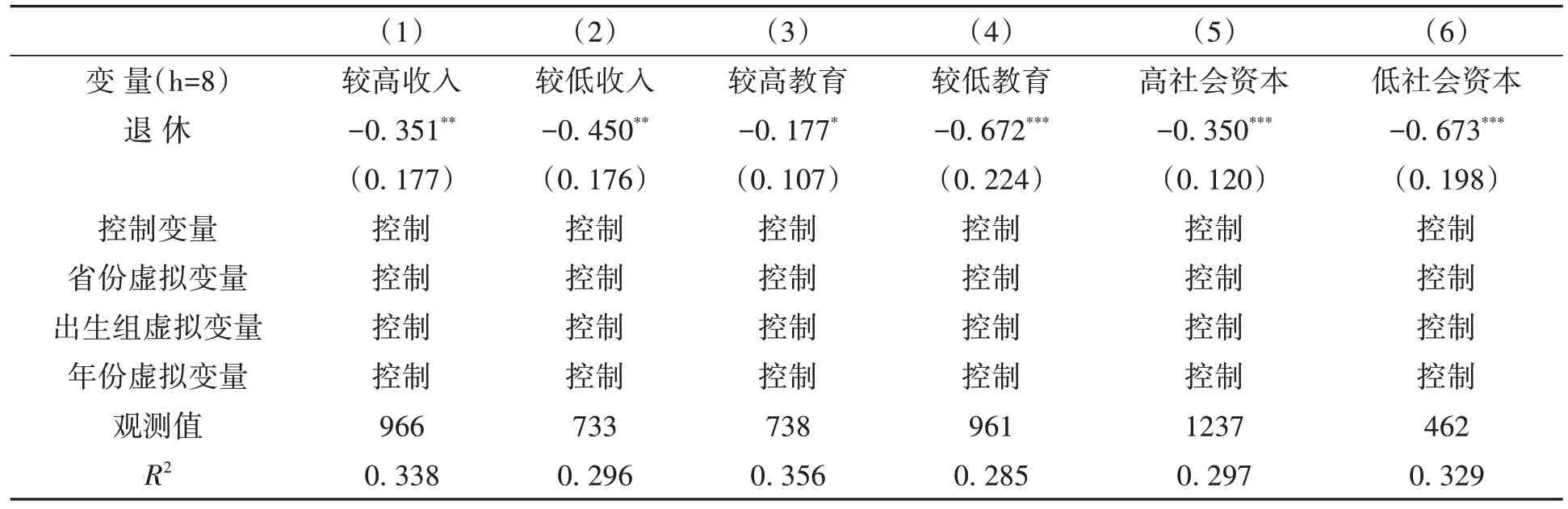

(二)异质性分析

由于家庭特征差异,退休政策对家庭消费支出的影响也存在群体性差异,需要充分考察不同就业群体的消费变化。据此,本文根据城镇居民家庭的物质资本、人力资本、社会资本进行分组回归,考察退休经历对家庭消费支出的异质性影响。表10汇报了退休对家庭消费支出的异质性影响结果。

表10 第(1)列与第(2)列主要依据家庭人均收入的均值进行分组,划分为高收入家庭与低收入家庭。结果表明,退休经历均对不同收入水平家庭总消费支出具有显著的负向影响,其中对低收入家庭的消费冲击效果较为明显,可能的解释是低收入家庭在退休前储蓄不足,使得退休后家庭流动性约束的收紧与其他经济收入来源的不稳定导致家庭总消费水平降低。第(3)列与第(4)列主要依据家庭户主的受教育年限进行分组,按是否为高中及以上学历划分为高教育水平家庭与低教育水平家庭。结果表明,虽然退休经历均对不同教育水平家庭总消费支出具有显著的负向影响,但主要影响效果在于低教育水平家庭。这一结果也说明了户主的人力资本决定了家庭退休后消费模式的变化,较低的教育水平导致家庭消费对于退休冲击的缓冲作用较弱,故导致家庭消费支出出现更为明显的波动。第(5)列与第(6)列主要依据家庭社会资本的均值进行分组,划分高社会资本家庭与低社会资本家庭。结果也显示,退休经历对低社会家庭的消费冲击效果更为明显。这与家庭收入、教育水平一致,退休政策均对相对弱势的群体产生较为明显的消费冲击。

表8 退休对农村居民家庭消费支出的影响(2SLS)

六、结 论

随着我国人均收入水平的稳步提升和宏观经济运行稳中向好,居民消费水平也在不断提高。消费作为拉动经济增长的重要引擎,对经济增长的基础性作用不断巩固。特别是在人口老龄化程度不断加深的背景下,老年群体逐渐成为消费市场上的主要消费力量,积极应对人口老龄化的现实迫切性使得老龄化与消费问题成为重要的研究话题。

本文基于2014—2018年中国家庭追踪调查数据,运用模糊断点回归方法考察了户主退休经历对城镇居民家庭消费支出的影响。研究发现,退休经历显著降低家庭的消费支出水平,其中家庭消费支出的大幅度降低主要源于衣物消费、住房消费、耐用品消费与交通通讯消费的变动。这一结果在选择不同带宽进行稳健性检验,及基于不同退休年龄、不同退休群体进行反事实检验后均得到一致的结论。影响机制分析结果表明,退休经历会降低家庭收入、增加户主居家活动时间与抑制认知能力,从而影响家庭的消费支出水平。进一步研究发现,退休政策对低收入、低人力资本与低社会资本家庭产生了更为明显的消费冲击。

表9 退休对家庭工资性收入、户主居家活动时间与使用互联网的影响

表10 退休对家庭消费支出的异质性影响(2SLS)

随着人均预期寿命、老龄化进程等人口状况的改变,上世纪50 年代初确定的退休年龄制度也将进行相应调整。除了对就业和工资福利产生深刻影响之外,逐步延迟法定退休年龄也将影响家庭的消费支出与消费结构变化。本文研究结论的政策性启示在于:首先,退休年龄制度的适当调整需要考虑多元化需求与评估延迟退休冲击的影响,从而提高政策的有效性。其次,改善与加强基本民生保障,持续提升公共服务水平,从而有效缓解退休冲击对老龄家庭消费的结构性影响。最后,老年消费水平的提升是重要的潜在经济增长点,激发老年群体的消费需求与消费潜力仍需要进一步改善老年消费环境,特别是重视老年人对数字化生活的融入等新问题,以帮助更多老龄群体更好地融入数字消费生活并提升消费水平。