产业政策对创新数量与质量的影响效应

张燕 邓峰 卓乘风

摘 要:依靠科技创新解决我国经济循环中的“卡脖子”问题,对于构建双循环新发展格局至关重要,产业政策作为一项重要的政策工具,其对企业创新的影响一直是学界关注的热点。作者手工搜集了中国五年规划中重点支持行业的文本信息,采用2008-2017年中国A股上市公司的微观数据,从创新数量和创新质量双重视角检验了产业政策对企业创新的异质性影响。研究发现,从整体上看,受到产业政策支持的企业并非只是追求创新数量的增长,同时也实现了创新质量的提升。与国有企业、小规模企业和低成长性企业相比,产业政策对民营企业、大规模企业和高成长性企业的创新质量影响更大。此外,相对于中部地区企业,产业政策对东部和西部地区企业的创新数量提升均具有积极作用。进一步研究发现在产业政策的影响下,随着企业融资约束的缓解,企业创新数量有所提升,但创新质量却在下降;市场竞争程度的增加有助于提升企业创新质量;企业风险承担能力的提升不仅没有对企业创新数量表现出积极影响,反而还抑制了创新质量的提升。研究结论能够为我国在新发展阶段科学实施产业政策,进而推动高质量发展提供启示。

关键词:产业政策;创新数量;创新质量;异质性创新

一、引言

“十四五”规划《纲要》提出坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,强化企业科技创新主体地位。构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,需要高度重视科技创新的推动作用,实现经济高质量发展,从而在根本上破解制约“双循环”要素流通的障碍。在这种背景下,如何有效促进企业创新能力的提升,进而推动经济高质量发展已成为当前迫在眉睫的事情。我国自2011年以来就已成为全球专利申请数量的第一大国,2020年我国共投入R&D经费达2.44万亿元,超过欧盟平均水平。世界知识产权组织发布的《2020年全球创新指数报告》中,中国排名第14位,连续两年位居世界前15的行列。中国R&D投入和专利申请、授权数量的爆发式增长,是否意味着中国创新能力也获得了同等程度的提升?企业创新应该交给市场机制这一“无形之手”来决定如何优胜劣汰,还是需要政府这一“有形之手”来引导和支持?产业政策作为一项重要的政策工具,其对企业创新的影响一直是学界关注的热点。中国作为推行产业政策较多的国家,从中央到地方各级政府均实施了以推动技术创新、扶持特定产业发展、实现产业结构优化升级的各种产业政策,以期实现经济持续稳定和高质量发展(孙早、席建成,2015)。随之而来的问题是,产业政策究竟会怎样影响企业创新?尤其是能否对受扶持企业的创新数量和创新质量起到双重激励作用?此外,对于不同禀赋的企业,产业政策的创新效应是否会“失灵”?这些都是新发展阶段畅通内外双循环、推动经济高质量发展亟待回答的问题。为此,本文根据中国第十一、十二、十三个五年规划(后文简称“十一五”、“十二五”、“十三五”规划)中对重点鼓励和扶持发展行业的选择和调整,界定产业政策的实施状况,采用双重差分模型检验产业政策对企业创新数量和创新质量的异质性影响,深入探讨不同企业禀赋下产业政策的差异化边际效用,并就相关作用机制展开讨论,从而在一定程度上对上述问题做出回答。

二、文献综述与理论分析

(一)文献综述

产业政策作为国家对产业形成和发展进行干预的各种政策的总和,在发达国家和发展中国家都得到长期且广泛的运用。20世纪80年代末,中国开始实施产业政策,近20年来,政府通过“产业政策”这一有形之手对微观经济活动的干预在显著加强。理论界和实务界关于产业政策的有效性一直存在较大的争议。Aghion 等 (2012) 指出,“我们对产业政策的争论不应再继续集中于产业政策‘要不要存在’的问题之上了,而是應将兴趣转向该如何设计、管理产业政策以促进经济增长和福利改进”。关于该怎样实施或者该实施怎样的产业政策这个问题的研究,学者们主要从补贴强度(Melitz,2005;毛其琳和许家云,2015)、补贴时机(Hausman 和 Rodrik,2003)、目标产业选择(林毅夫,2012;赵婷和陈钊,2019)以及产业政策的有效性边界(杨瑞龙和侯方宇,2019)等角度进行了研究。关于产业政策实施效应评估的文献,这一类文献主要沿着宏观与微观两条路径展开研究。产业政策对宏观经济层面的影响主要包括产业政策对资源配置(钱雪松等,2018)、产业结构的调整与优化升级(韩永辉等,2017)、产能过剩(黄先海等,2017)、经济增长(周叔莲等,2008),产业生产效率(邵敏和包群,2012;宋凌云和王贤彬,2013)这些不同的视角进行研究。而产业政策对微观企业影响的文献则主要聚焦于企业投融资(张新民等,2017)、生产经营(杨兴全等,2018)、全要素生产率(钱雪松等,2018;张莉等,2019)、政府补助(潘洪波和李丹玉,2019)企业进入与退出(何文韬等,2018)以及企业技术创新等方面进行研究。

与本文研究主题直接相关的是产业政策对企业创新的影响这一类文献,现有文献按照产业政策是否能够促进企业创新主要分为促进论和抑制论两类。产业政策对企业创新主要表现为促进作用的文献认为,政府实施研发补贴和税收减免的政策可以引导企业研发方向,降低企业研发风险,政府补贴和税收激励对企业的创新投入和创新产出有显著的促进作用(陈强远等,2020),产业政策有利于高技术企业增加研发投资。政府补贴能显著提升企业的技术创新效率,缓解企业创新资金的不足,降低企业研发成本,增强企业对于创新的积极性和动力(安同良等,2009;郭玥,2018),对企业创新投入存在数量激励(童馨乐和杨璨,2022)。与国有企业相比,产业政策能显著促进民营企业的技术创新(郝凤霞等,2018),其作用机理主要通过政府补贴、信贷支持、税收优惠等机制产生作用(余明桂等,2016)。产业政策对企业创新主要表现为抑制作用的文献则认为,政府补贴存在“适度区间”,只有适度的补贴才能激励企业创新,高额度补贴则抑制了企业创新(毛其琳和许家云,2015)。陈文俊等(2020)探讨了战略性新兴产业政策对企业创新绩效的影响,研究结果表明战略性新兴产业政策显著抑制了企业的创新绩效,其中,信贷机制呈显著正向影响,而补贴和税收机制影响不显著。王桂军等(2020)研究发现,政府补贴与税收优惠的组合实施显著地降低了企业的创新能力,原因在于二者的组合实施强化了政企之间的“逆向选择”问题和寻租行为,从而对企业的研发资金配置产生了双重“挤出效应”。 此外,还有一些文献从主要关注企业的创新数量问题开始更多关注企业的创新质量问题。黎文靖和郑曼妮(2016)研究发现,中国的选择性产业政策激发企业更多的是为了“寻扶持”“寻补贴”而增加创新数量的策略性创新行为而非实质性创新行为,发明专利的增加才能提高企业的市场价值。蔡绍洪和俞立平(2017)对中国高技术产业的研究表明,创新数量与创新质量具有协同作用机制,只有二者同时做好的企业才能取得较好的创新效果。陈强远等(2020)则通过对普适型、选择支持型以及自由裁量型等不同创新激励政策的研究,发现不同激励政策对企业创新数量和创新质量存在显著差异性影响,政府应针对不同行业和企业制定有针对性的激励政策。

回顾以上文献我们发现,以往研究更多的是从促进论或者抑制论的视角分析了产业政策对企业创新的影响,且尚未得出较一致的研究结论。其主要原因可能在以下几个方面:①对产业政策的着眼点和度量方式不同;②对企业创新产出的测度不同;③研究周期和研究样本不同。同时我们发现现有文献中关于产业政策影响企业创新的作用机制问题的研究仍然比较缺乏,仅有少量文献从政府补贴、税收优惠、信贷支持等政策手段视角进行影响机制研究。与以往研究不同的是,本文基于产业政策的创新激励效应和创新抑制效应分析框架,沿着融资约束、市场竞争和风险承担三条路径检验产业政策支持对企业创新数量和创新质量的影响机制。

相比现有文献,本文可能的边际贡献主要体现在以下三个方面:第一,丰富和发展了产业政策与企业创新的研究。由于本文的研究区间横跨“十一五”、“十二五”和“十三五”这三个五年规划,因而能够充分识别产业政策对企业创新的持续影响,为产业政策的实施效果提供更可靠的微观证据。第二,从融资约束、市场竞争以及风险承担水平三个维度检验了产业政策对企业创新的具体影响机制,并从产权性质、企业规模和成长性等企业特征视角以及东中西部地区特征视角考察了产业政策对企业创新质量和创新数量的异质性影响,从而在一定程度上丰富了有关产业政策创新效应的研究。第三,为产业政策的有效性争论和我国产业政策的推进提供了经验证据和客观参考。本文证实在连续多个“五年规划”的产业政策支持下,企业创新数量和创新质量会得到双重提升,这不仅佐证了产业政策的有效性,也启发了在进行产业政策的“顶层设计”时,不仅要考虑政策的差异性,同时更应考虑政策的延续性。

(二)理论分析与研究假设

企业作为生产经营活动和创新活动的主体,一方面具备将自身技术优势转化为产品优势,将技术创新成果转化为商品,并通过市场得到回报的内在需求;另一方面,创新由于具有较强的正外部性及技术溢出效应,企业存在被模仿而利益受损的风险,其创新活动的边际收益率低于社会边际收益率,进而会削弱企业的自主创新积极性与创新动力,一定程度上也刺激了免费搭便车等道德风险行为的发生(郭玥,2018)。新古典经济学派认为,企业创新活动的外部性和高风险导致了“市场失灵”问题,需要政府干预和介入,这也成为国家运用和实施产业政策的理论依据。政府通过创新补贴、信贷支持、税收优惠等手段,帮助企业克服研发投入资金不足、内部筹资困难的问题,从而改善市场对自主创新的供应。

我国当前推行的产业政策仍然属于典型的“选择性产业政策”或者“重点产业政策”(江飞涛和李晓萍,2010),政府在要素资源配置中占据主导地位,如各级开发区的设立、战略性新兴产业的扶持发展以及五年规划的制定等(赵婷和陈钊,2019)。国民经济和社会发展五年规划(简称五年规划)是中央及地方各级政府配置资源的重要依据,在“五年规划”的指导下,各地方政府、职能机构会相应出台具体的产业政策及关于行业发展的纲领性文件。为了配合产业政策的实施,政府常常会采取目录指导、市场准入、技术管制、项目审核以及信贷、土地资源的审批等直接干预措施和研发费用加计扣除、设备加速折旧、政府补贴、税收優惠等间接引导手段来扶持特定产业的发展,进而通过改变企业所在行业的市场竞争程度、企业面临的融资约束程度以及风险承担水平等路径来对企业的创新活动产生影响。因此,本文从政府在推行产业政策过程中的直接干预措施和间接引导手段出发,沿着企业面临的融资约束、市场竞争程度以及风险承担水平三条路径构建产业政策影响企业创新的机制分析框架。

1.产业政策的创新激励效应

产业政策对企业创新的正向激励效应,部分文献将其归纳为“资源效应”和“竞争效应”,其中资源效应是指当企业受到产业政策支持时,与不受支持的企业相比,能得到更多的土地、政府补贴、税收优惠等资源,使得企业有更加充足的资金用于研发,促进企业创新;而竞争效应则是指产业政策在推行的过程中,政府为了鼓励、促进扶持产业的发展,会放松对扶持产业的投资项目审批程序和市场准入限制,从而使得更多的企业能够进入产业政策支持的行业,提高被扶持行业中企业的市场竞争程度(余明桂等,2016),激励企业进行创新以提高自身竞争力。本文认为产业政策会通过政府补贴、税收优惠、信贷支持、市场准入等手段,从以下几个方面缓解企业创新所需资金约束、激励不足、市场竞争不充分等问题,弥补企业创新的正外部性损失,促进企业创新。

第一,产业政策支持可以弥补企业创新活动的正外部性损失。企业研发创新活动由于具有较强的正外部性及技术溢出效应,导致“市场失灵”现象的产生。为克服“市场失灵”,政府需通过产业政策这一“看的见的手”实施干预,通过各种政策资助手段,以弥补企业创新活动中的正外部性损失,激励企业增加研发投入(杨国超和芮萌,2020)。我国当前的知识产权保护水平较低,市场机制尚不完善,需要政府通过制定产业扶持政策,因地制宜、因势利导,提升创新资源配置效率,激励企业创新。

第二,为实现调整产业结构、加快特定行业发展的目标,政府会通过发放政府补贴、信贷支持等方式给予扶持行业,一方面可以缓解企业在创新过程中面临的融资约束与激励不足等问题,使得企业有更加充足的资金用于研发,促进企业创新(郭玥,2018)。白俊红等(2011)研究发现,政府补贴能降低企业创新活动的边际成本,分散企业创新风险。另一方面获得产业政策支持的企业,可以向外界传递企业受扶持、具有资源获取优势、值得信任的积极信号,让外部信息使用者更多地了解企业的创新能力,帮助企业更有效地获取外部资金,促进企业创新(刘春玲和田林,2021)。

第三,一般来说,产业政策会通过所得税减免、研发费用的加计扣除等税收优惠措施的实施,对高新技术、战略性新兴产业等国家重点扶持、优先发展的产业进行税收优惠与激励。这些措施不但可以降低企业创新的边际成本,减少创新活动过程中的现金流出量,而且可以促使企业不断积累内部资金,提高企业创新活动的内源融资能力,使得企业能抓住更好的创新投资项目,产生更高的创新收益。

第四,中央和地方各级政府通过对重点扶持产业、重大项目、重要生产力进行规划和布局,通过目录指导、市场准入、资源审批、经营特许权等产业政策实施手段向外界传递企业受扶持信号,一方面可以使得更多的企业进入产业政策支持的行业,增强被支持行业的市场竞争度(余明桂等,2016),另一方面通过税收优惠、土地、科研补助资金等生产资源的配置与导入,提高企业风险承担水平,进而促进企业创新。

2.产业政策的创新抑制效应

尽管产业政策可以通过政府补贴、税收优惠、市场准入、资源审批等政策工具和手段弥补企业创新活动的正外部性损失,缓解企业融资约束、市场竞争不充分等问题,激励企业增加研发投入,促进企业创新。但是,产业政策仍然可能由于政策实施中的信息不对称引发逆向选择、道德风险以及企业短期决策行为等问题对企业创新活动产生挤出效应,进而抑制企业创新。

第一,政策实施中的信息不对称会引发逆向选择问题。由于政策制定者和企业之间存在信息不对称,各级政府竞相推出的创新资助政策诱使不少企业为了向外界释放企业竞争实力的信号,骗取政策优惠而申请大量低质量专利,产生了专利“泡沫”现象(张杰和郑文平, 2018))。同时政府由于对企业技术演进和行业发展前景的信息掌握不充分,常常会不顾企业技术水平及自身比较优势,一窝蜂地发展高新技术、战略性新兴产业,直接后果就是随之而来的资源错配、效率低下以及过度投资、产能过剩等现象。企业和政府的逆向选择行为最终会对企业的研发创新活动产生挤出效应,抑制企业创新。

第二,基于资源诅咒效应的逻辑,产业政策在向扶持企业提供人、财、物、土地等资源要素,为扶持企业创造内在条件的同时,也可能引致更多的企业“寻扶持”、 “寻补贴”(杨兴全等,2018),产生“道德风险”行为,对创新产生挤出效应。中国作为一个新兴转型经济体国家,政府对重要资源掌握分配权,寻租活动更容易发生(chen 等,2011)。为建立和维持与政府之间的政治关联,企业不得不付出高额寻租成本,进而挤占企业用于创新活动的资源,抑制企业创新(袁建国等,2015)。

第三,产业政策还可能会造成企业决策中的短期行为。在未受到产业政策扶持时,企业为了能在激烈的市场竞争中处于优势地位,会通过持续不断地创新来提升自己的竞争优势。当受到产业政策的扶持时,被扶持企业将获得较多的政府补助和税收优惠,企业发现自己即使减少创新投入,创新产出水平很低也能生存下去。在这种情况下,企业的投资决策行为会更加短视,只考虑眼前利益,对提高自身创新水平、促进企业长远发展缺乏充足的动力与积极性。

综上,基于产业政策对企业创新的影响分析,本文提出研究假设:

H:产业政策对企业创新存在正、反两方面的影响,其最终效应取决于二者的“合力”。

三、研究设计

(一)样本选择和数据来源

本文选取2008-2017年A股上市公司作为研究样本,剔除了金融保险类、ST 类、*ST类以及核心变量缺失的样本,最终得到 5900 个样本观测值。产业政策数据主要来自 “十一五”、“十二五”、“十三五”规划;财务数据来源于CSMAR数据库和WIND资讯数据库;企业创新数据来源于CSMAR提供的上市公司与子公司专利数据库及国家知识产权数据库。此外,本文使用 SA 指数测度企业的融资约束程度,计算并形成企业融资约束指标;采用赫芬达尔指数(HHI)作为市场竞争的代理变量,计算并形成企业市场竞争程度指标;采用企业观测期内总资产报酬率(ROA)的波动程度来测度企业的风险承担水平,计算并形成企业风险承担指标。本文对全部连续型变量进行1%双侧缩尾处理,以剔除可能存在的异常值对回归结果的影响。

(二)变量定义

1.产业政策

与现有研究产业政策对微观企业行为影响的实证文献 (宋凌云和王贤彬(2013)、余明桂等(2016、赵婷和陈钊(2019))相同,我们基于对国家发布的五年规划等产业政策文件进行文本分析与解读,根据文件中出现“鼓励”、“支持”、“重点发展”或“鼓励创新”等字眼的行业作为被扶持行业,设置三位数行业代码,并设定产业政策虚拟变量IP。当样本企业所处的行业年度在产业政策支持范围内,则 IP 赋值为 1,否则为赋值0。

2.企业创新

一般來讲,现有文献衡量企业创新的指标主要采用研发投入和创新产出两类,其中,创新产出又可以用专利产出或者新产品销售收入来度量,本文采用专利产出来刻画企业的创新程度。我国的专利类型包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种,其中,发明专利的科技含量及创新程度最高,需要经过实质性审查,授权难度最大;而实用新型专利和外观设计专利的科技创新含量相对较低,且只需要形式审查,申请授权率接近100%。因此本文在后续研究中采用专利的申请总量取对数后的数值来衡量企业创新数量(InnoN),发明专利的申请数量与专利申请总量之比来衡量企业创新质量(InnoQ)。此外,本文利用专利授权总量取对数后的数值、发明专利授权数量与专利授权总量之比分别作为创新数量与创新质量的替代变量进行稳健性检验。

3.控制变量

控制变量的选取主要参照黎文靖等(2016)研究控制了企业层面和地区层面的控制变量:①企业规模(Size),以公司年末总资产的自然对数表示;②企业年龄(Age),自企业成立当年开始计算;③总资产报酬率(ROA),以净利润与年末总资产的比率表示;④固定资产比率(Fixs),以固定资产占总资产的比率表示;⑤资产负债率(Lev),以年末负债总额与资产总额的比率表示;⑥主营业务收入(Inco),以主营业务收入取对数表示;⑦股权集中度(Cen),以前十大股东持股比率之和表示;⑧经济发展水平(Eco),以各地区各年人均GDP取对数表示。

表1报告了所有变量的名称定义及描述性统计结果。从表1可以看出样本企业在2008-2017年间专利申请总量取对数后的均值为3.581,最大值为8,最小值为0,由此可见不同企业之间的创新数量差异非常大;企业的创新质量均值为0.449,最大值为1,最小值为0,说明有些企业的专利全部是质量相对较高的发明专利,而另外一些企业的专利则全部是质量相对较低的实用新型专利和外观设计专利,企业之间的创新质量存在较大程度差异。

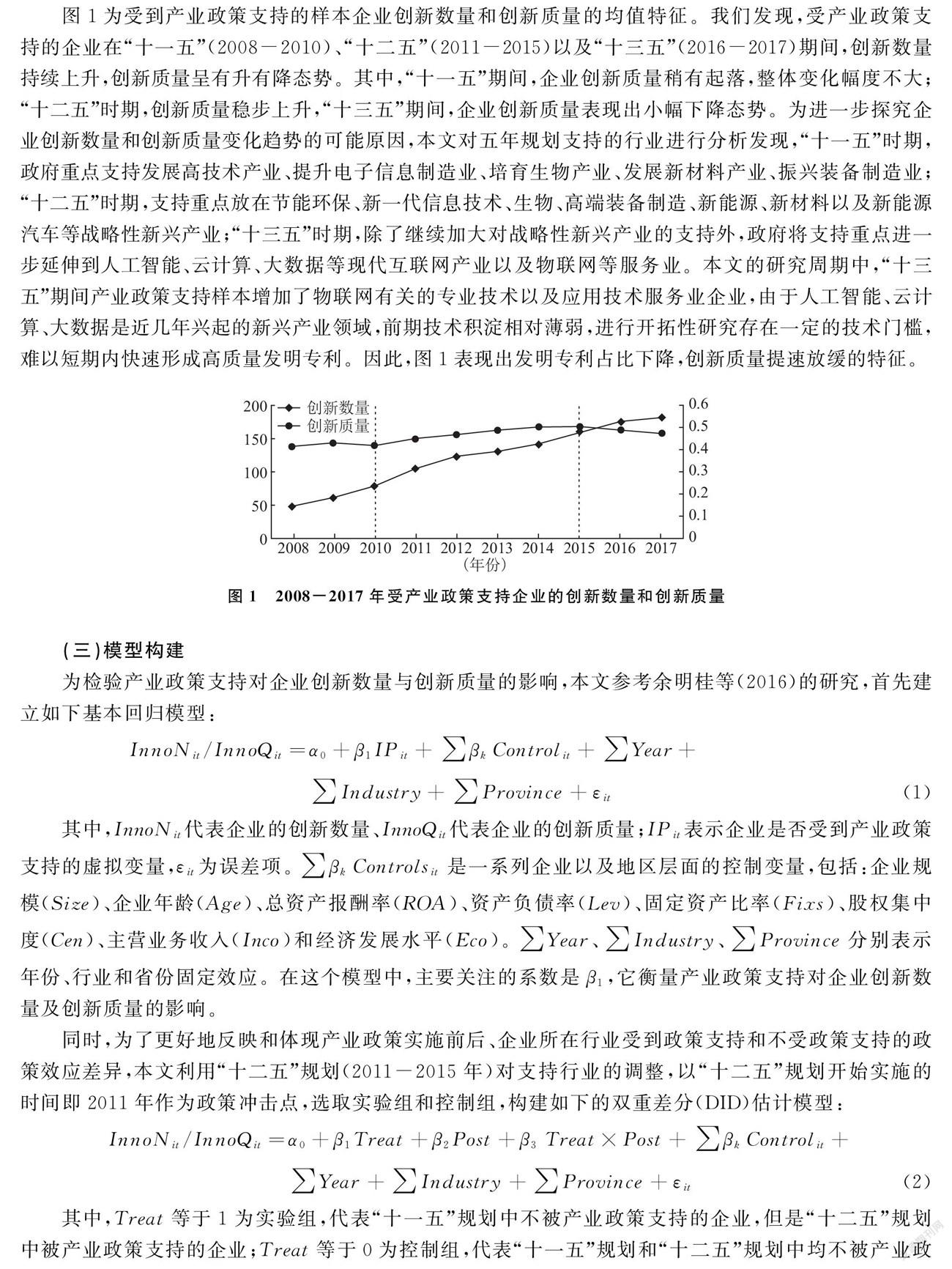

图1为受到产业政策支持的样本企业创新数量和创新质量的均值特征。我们发现,受产业政策支持的企业在“十一五”(2008-2010)、“十二五”(2011-2015)以及“十三五”(2016-2017)期间,创新数量持续上升,创新质量呈有升有降态势。其中,“十一五”期间,企业创新质量稍有起落,整体变化幅度不大;“十二五”时期,创新质量稳步上升,“十三五”期间,企业创新质量表现出小幅下降态势。为进一步探究企业创新数量和创新质量变化趋势的可能原因,本文对五年规划支持的行业进行分析发现,“十一五”时期,政府重点支持发展高技术产业、提升电子信息制造业、培育生物产业、发展新材料产业、振兴装备制造业;“十二五”时期,支持重点放在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料以及新能源汽车等战略性新兴产业;“十三五”时期,除了继续加大对战略性新兴产业的支持外,政府将支持重点进一步延伸到人工智能、云计算、大数据等现代互联网产业以及物联网等服务业。本文的研究周期中,“十三五”期间产业政策支持样本增加了物联网有关的专业技术以及应用技术服务业企业,由于人工智能、云计算、大数据是近几年兴起的新兴产业领域,前期技术积淀相对薄弱,进行开拓性研究存在一定的技术门槛,难以短期内快速形成高质量发明专利。因此,图1表现出发明专利占比下降,创新质量提速放缓的特征。

(三)模型构建

为检验产业政策支持对企业创新数量与创新质量的影响,本文参考余明桂等(2016)的研究,首先建立如下基本回归模型:

InnoNit /InnoQit =α0+β1IPit+ ∑βk Controlit + ∑Year+∑Industry+ ∑Province + εit(1)

其中,InnoNit代表企业的创新数量、InnoQit代表企业的创新质量;IPit表示企业是否受到产业政策支持的虚拟变量,εit为误差项。∑βk Controlsit是一系列企业以及地区层面的控制变量,包括:企业规模(Size)、企业年龄(Age)、總资产报酬率(ROA)、资产负债率(Lev)、固定资产比率(Fixs)、股权集中度(Cen)、主营业务收入(Inco)和经济发展水平(Eco)。∑Year、∑Industry、∑Province分别表示年份、行业和省份固定效应。在这个模型中,主要关注的系数是β1,它衡量产业政策支持对企业创新数量及创新质量的影响。

同时,为了更好地反映和体现产业政策实施前后、企业所在行业受到政策支持和不受政策支持的政策效应差异,本文利用“十二五”规划(2011-2015年)对支持行业的调整,以“十二五”规划开始实施的时间即2011年作为政策冲击点,选取实验组和控制组,构建如下的双重差分(DID)估计模型:

InnoNit /InnoQit =α0+β1Treat +β2Post +β3 Treat×Post + ∑βk Controlit+∑Year +∑Industry +∑Province + εit(2)

其中,Treat等于1为实验组,代表“十一五”规划中不被产业政策支持的企业,但是“十二五”规划中被产业政策支持的企业;Treat等于0为控制组,代表“十一五”规划和“十二五”规划中均不被产业政策支持的企业。 Post等于1为2011年及以后年度(只包括2011-2015年,不包括2016年和2017年),Post等于0为2011年以前年度。其他变量定义与模型(1)一致。在这个模型中,本文主要关注Treat与Post的交乘项的系数β3,它衡量了产业政策支持对企业创新数量及创新质量的影响。

进一步地,为了检验产业政策能否通过融资约束、风险承担以及市场竞争等机制影响企业创新数量和创新质量,本文构建如下模型:

InnoNit /InnoQit =α0+β1IPit+β2M +β3 M×IPit+∑βk Controlit+ ∑Year +∑Industry +∑Province + εit(3)

其中,M分别代表融资约束、风险承担和市场竞争机制,其它变量定义与模型(1)一致。在这个模型中,本文主要关注的系数是β3,它衡量了产业政策支持在影响企业创新过程中三种不同作用机制的方向及大小。

四、实证结果与分析

(一)基准回归结果

表2报告了产业政策对企业创新影响的基准检验结果。在基准回归中,本文采用了递进式的回归策略,其中,模型第(1)、(2)列仅控制了年度、行业和省份固定效应,企业创新数量(InnoN)和创新质量(InnoQ)的回归系数分别为0.254和0.029,且均通过了1%的统计显著性检验;模型第(3)、(4)列,在原有基础上纳入了控制变量集,创新数量和创新质量的回归系数分别为0.134和 0.033,显著性依旧保持不变。回归结果表明,产业政策不仅能激励受扶持企业的创新数量,也能提高其创新质量。受到产业政策支持企业的创新表现并不仅仅只是一种追求“数量”的策略性创新行为,同时也是追求“质量”的实质性创新行为。这一结果表明产业政策对企业创新影响的过程中,其正向的创新激励效应大于负向的创新抑制效应,二者的合力最终表现为产业政策能显著促进企业创新数量的增加和创新质量的提升。本文的研究假设得到验证。

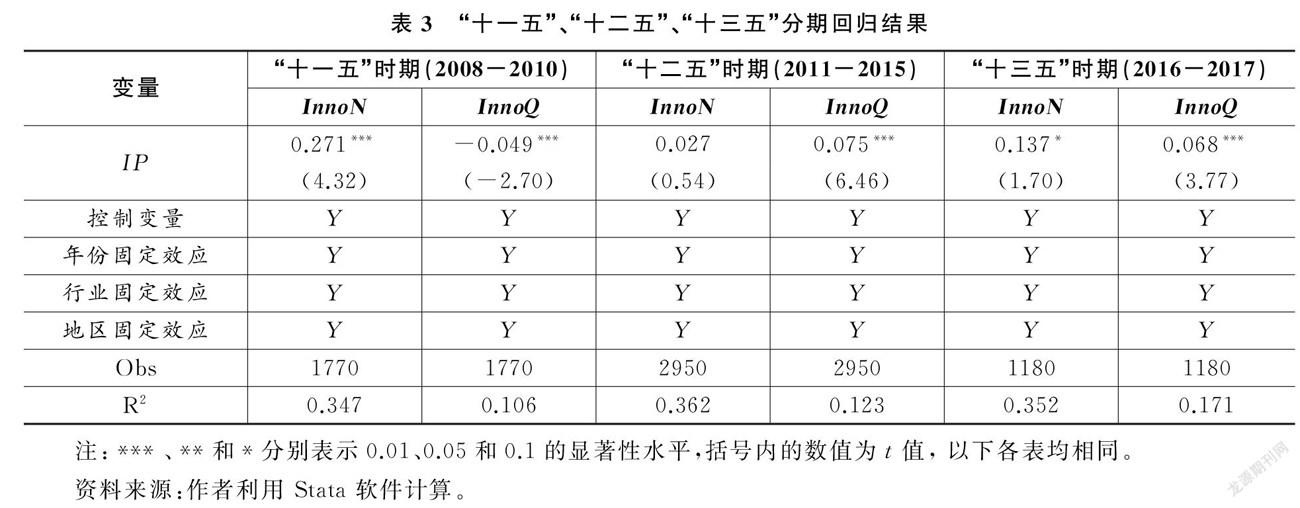

在基准回归的基础上,为了进一步探究“十一五”、“十二五”和“十三五”三个不同的五年规划期间产业政策支持对企业创新是否存在差异化影响效应,本文将样本企业按照不同时期进行分期回归,回归结果如表3所示。通过对三个五年规划期间的回归结果对比,我们发现,“十一五”时期,产业政策支持显著促进了企业创新数量的增加,但抑制了企业创新质量的提升,这个时期企业创新更多的表现为一种追求创新数量的“策略性创新”行为;到了“十二五”时期,受产业政策支持的企业在前期创新投入和创新产出数量积累的基础上由量变过渡到质变,企业创新质量得以提升,此时企业创新则更加表现为追求创新质量的“实质性创新”行为;到了“十三五”时期,产业政策在促进企业创新数量增加的同时也显著提高了企业的创新质量,实现企业创新数量和创新质量的“双重提升”。本文研究表明,产业政策支持下企业的创新表现不仅是一种追求“数量”的策略性创新行为,同时也是追求“质量”的实质性创新行为,企业在持续创新的过程中最终实现从量变到质变的技术飞跃。

(二)DID估计结果

为了进一步反映和体现产业政策实施前后、企业所在行业受到政策支持和不受政策支持的政策效应差异,本文利用“十二五”规划(2011—2015)对支持行业的调整,以“十二五”规划开始实施的时间即2011年作为政策冲击点,以“十一五”规划中不被产业政策支持的企业,但在“十二五”规划中被产业政策支持的企业作为实验组,以“十一五”规划中不被产业政策支持,“十二五”规划中也不被产业政策支持的企业作为控制组,利用前文的模型(2)检验产业政策与企业创新数量、创新质量的双重差分估计结果。双重差分(DID)方法的使用前提是满足“平行趋势”假设。因此,为了验证本文DID方法的适当性,反映和体现产业政策实施前后、企业所在行业受到政策支持和不受政策支持的政策效应差异,本文对实验组和控制组的企业创新质量进行了平行趋势检验。图2显示,在产业政策冲击前,控制组和实验组的创新质量大致保持相同增长趋势,而在受到产业政策冲击后,实验组和控制组的创新质量的增长趋势出现变化。因此,本文使用双重差分模型来检验产业政策对企业创新的影响,符合平行趋势假设的前提条件。

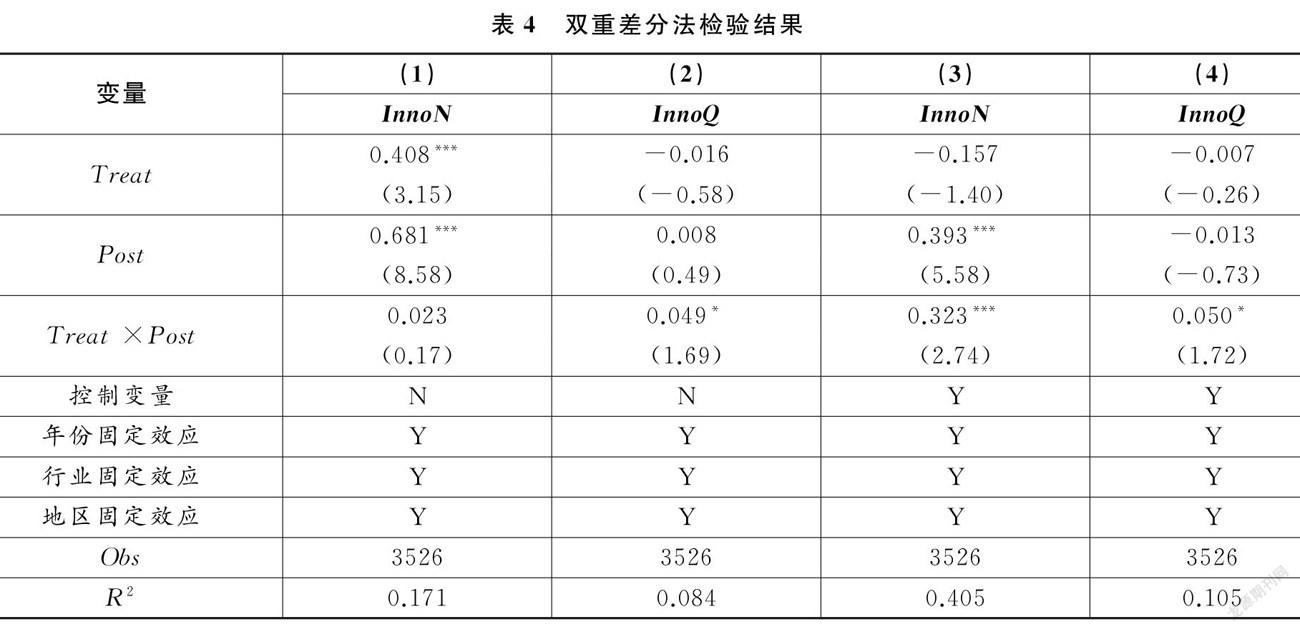

表4为采用双重差分法的回归结果。第(1)、(2)列为没有加入控制变量的回归结果,第(3)、(4)列为加入控制变量的回归结果。第(3)、(4)列的结果表明,Treat和Post交互项系数显著为正,相对于没有受到产业政策支持的企业,产业政策对受支持企业的创新数量的影响系数为0.323,创新质量的影响系数为0.050。上述结果说明,产业政策能够显著促进被支持行业中企业的创新数量与创新质量。进一步表明产业政策对企业创新影响的过程中,其正向的创新激励效应大于负向的创新抑制效应,二者的合力最终表现为产业政策能显著促进企业创新数量的增加和创新质量的提升。

(三)稳健性检验

为了保证基准回归结果的可靠性,本文进行了一系列穩健性检验:

1.替换被解释变量

专利授权量与专利申请量相比,专利从开始申请到最终授权需要较长的时间,具有一定的滞后性,专利一旦获得授权则说明其达到了国家专利局的认证。专利授权量更能准确反映企业的有效创新产出;而专利申请量更能准确刻画创新产出的具体时间,二者各有优势。本文以专利授权量替换专利申请量进行稳健性检验。其中,以专利授权总量代表创新数量,以发明专利的授权数量与专利的授权总量的比值代表创新质量。检验结果如表5第(1)、(2)所示。

2.核心变量缩尾处理

本文在基准回归部分对全部连续型变量进行1%双侧缩尾处理,以剔除异常值对回归结果的影响。在稳健性检验中,对核心变量采用5%双侧缩尾处理的设定以进一步检验估计结果的稳健性。检验结果如表5第(3)、(4)列所示。

3.干扰政策排查

考虑到在本文研究期间内(2008-2017年),除了“十一五”、“十二五”和“十三五”三个五年规划之外,还包括2014年提出的“大众创业万众创新”的双创政策,基于此,为了避免双创政策对本文实证分析结果产生干扰,准确识别产业政策的实施效果,剔除了样本企业2015-2017年的数据。检验结果如表5第(5)、(6)列所示。

4.Tobit回归

由于企业专利数量为非负且存在大量零值的数据,因此本文进一步借鉴吕越等(2021)的研究选择采用Tobit模型进行回归,回归结果如表5第(7)、(8)列。由表5的回归结果我们可以看出两个主要被解释变量的符号与基本估计结果保持一致,说明在本文的研究过程中,产业政策对企业创新数量和创新质量的分析结果是可靠的,也进一步验证了实证结论的稳健性。

5.内生性问题处理

内生性问题产生的原因主要来自于可能存在遗漏变量、测量误差导致的偏误以及潜在的双向因果关系等问题。本文在模型(1)-模型(3)中除了控制企业层面和地区层面的一系列控制变量外,还控制了年份、行业和省份固定效应,以尽可能消除可能存在的遗漏变量的影响。尽管从理论上说产业政策是国家层面的宏观政策,相对于企业来讲是外生变量,二者之间存在反向因果关系的可能性较低。本文为了检验是否存在反向因果关系,借鉴曹春方和张超(2020)的处理,把企业创新数量InnoN和创新质量InnoQ分别作为解释变量并滞后一期和两期,把产业政策虚拟变量IP作为被解释变量,使用控制行业、省份和年份固定效应的Logit模型进行估计。若产业政策IP的系数不显著,则说明不存在反向因果关系。结果显示,滞后一期和两期创新数量与创新质量后,产业政策的系数均不显著,说明产业政策与企业创新数量、创新质量之间不存在反向因果关系。回归结果符合我们的预期,表明在控制内生性问题后,本文的研究结论依然成立。

(四)异质性分析

一般来讲,企业自身性质与特征的异质性以及地区间的差异可能会影响企业在面对产业政策扶持时的不同行为表现,继而使得企业的创新产出呈现出显著差异性特征。本文从企业产权性质、规模大小、成长性高低以及东中西部不同地区视角进行异质性分析。

1.基于产权性质

民营企业作为中国经济发展的重要力量,其在融资过程中面临着较为严重的“信贷歧视”(张杰等,2012)。当产业政策通过政府补贴、税收优惠等手段支持民营企业,能有效缓解其面临的融资约束,促进创新投入与创新产出。表6的结果表明,产业政策对国企的创新数量和民企的创新质量存在显著正向促进效应,对国企的创新质量和民企的创新数量影响不显著。原因可能是与民营企业相比,国有企业能获得更多的银行信贷资源,其面临的融资约束程度较小,同时产业政策的扶持也会更加偏向于国有企业。当民营企业面对研发资金的高投入和创新产出的高不确定性时,如果能获得产业政策扶持,得到政府补助资金、所得税减免等优惠措施,会缓解其研发资金压力,激发创新投入,产生更大的持续创新动力,从而提高创新质量。

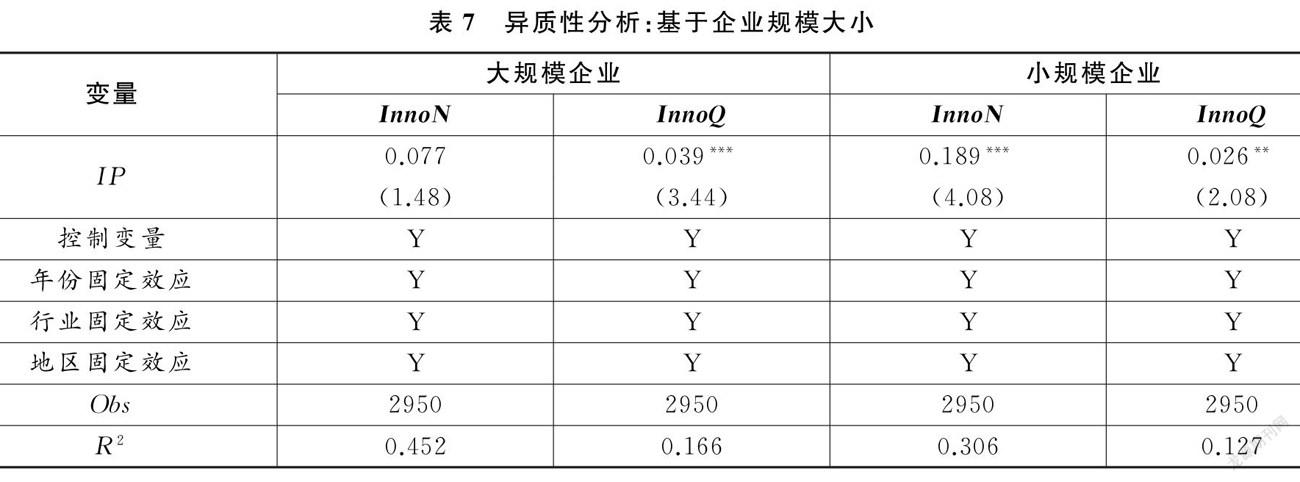

2.基于企业规模

企业经营规模由于所在行业、年龄、发展阶段以及盈利能力的不同而存在较大差异,面对产业政策的扶持,不同规模企业的经营、投资以及研发策略会有所不同,使得其创新产出表现存在差异性。本文以企业资产总额取对数后的数值代表企业规模大小,将样本企业中资产总额大于等于全部企业资产总额的中位数归为大规模企业,反之则归为小规模企业。表7的结果表明,产业政策的扶持对大规模企业的创新数量影响不显著,对创新质呈正向显著影响;对小规模企业的创新数量和创新质量均存在显著正向影响。原因可能在于对于大规模企业而言,其经营模式、研发体系以及研发策略相对较为成熟,面对政策扶持时会更加注重企业长远发展,进行高质量发明专利的研发。相反,小规模企业经营发展更为灵活,具有“船小好调头”的特点,当面对产业政策支持时,可以迅速调整其经营、投资策略,增加研发投入,提高创新数量,创新质量也相应提升。

3.基于企业成长性

与低成长性企业相比,高成长性公司的投资机会多,导致它的现金更加不充裕,它往往比低成长性企业需要更多的资金支持(杨兴全等,2016)。借鉴周茜等(2020)的研究,本文采用TobinQ值来衡量公司成长性,当样本企业TobinQ大于等于全部企业TobinQ的中位数时,归为高成长性企业,反之则归为低成长性企业。表8的结果表明,产业政策的扶持对高成长性和低成长性企业的创新数量均存在显著正向影响,二者的影响系数存在较大差异,这说明产业政策对低成长性企业的创新数量具有更高的促进作用;同时,产业政策的扶持能显著提升高成长性企业的创新质量,对低成长性企业的创新质量影响不显著。

4.基于东、中、西部地区

改革开放以来中国经济在高速增长的同时,也呈现出较显著的区域不平衡特征,东部地区的经济增长速度明显快于中部地区和西部地区。本文通过对原始样本中的企业创新数据分区域计算后发现,东部地区企业的平均专利申请数量为128.38件,显著高于中部地区企业的85.61件和西部地区企业的81.31件。袁宝龙和李琛(2021)研究表明创新对经济高质量发展的影响具有明显的区域异质性。寇宗来和刘学悦(2020)的研究则发现中国企业的创新行为表现出同经济发展相似的区域不平衡性,东部地区贡献了全国四分之三的专利申请数量,其产业集聚和区域创新水平显著高于中、西部地区。

我们进一步将全部样本区分为东、中、西部地区企业样本,分组进行检验得到表9的回归结果。表

9中的结果表明,产业政策的扶持对东部地区企业的创新数量和创新质量的影响均在1%水平下显著为正,对中部地区企业的创新数量和创新质量的影响均不显著。对西部地区企业而言,产业政策的扶持对企业创新数量的影响在1%水平下显著为正,对创新质量的影响则不显著。原因可能在于东部地区由于其经济发展和区域创新水平显著高于中西部地区,产业政策的支持会使得东部地区的企业在创新数量增加的同时更趋于高质量的创新,而对于经济发展和区域创新水平都较落后的西部地区而言,企业在获得产业政策支持下的各种补贴及税收优惠后,会不断增加研发投入,进而提高其创新产出数量,但创新质量的提升相对较慢。这也说明产业政策对东部和西部地区企业创新的影响更明显。

五、机制检验

如前文理论分析所述,产业政策对企业创新的影响手段有很多,具体会通过政府补贴、信贷、税收优惠以及市场行政壁垒等直接干预措施和间接引导手段来影响企业的创新活动。本文从政府在推行产业政策过程中的直接干预措施和间接引导手段出发,基于企业面临的融资约束、市场竞争程度以及风险承担水平三条路径构建产业政策影响企业创新的机制分析框架。

(一)融资约束

企业的内部研发、技术创新活动会产生大量、持续性的资金需求,当企业资金紧张,面临严峻的融资约束时,企业会将有限的资金优先用于日常运营活动和短期盈利性好的项目中,减少研发投入,使得企业的技术创新水平下降。产业政策的实施向企业的外部利益相关者传递企业受扶持、具有资源获取优势、值得信任的积极信号的同时,提高了市场对受扶持行业的预期,银行给受政策扶持企业的贷款意愿增强,企业可以较容易地从银行获得低成本信贷资金,同时为了鼓励扶持行业创新发展,政府也会给予鼓励性行业大量的政府补贴和所得税减免等税收优惠措施,使得受扶持企业的融资约束程度得到较大程度的缓解。当企业的融资约束得到缓解后,企业的创新投入增加,创新数量也随之上升。石宇(2018)研究认为,融资行为对企业创新有着正面为主但较为复杂的影响,企业融资后更倾向于进行“增长式”的创新而非“突破式”的创新,当企业的融资约束得到缓解后,企业的创新数量上升而创新质量下降。

本文借鉴Hadlock & Pierce( 2009)的方法运用SA指数来测算企业面临的融资约束程度。SA 指数的计算公式为:SA=-0.737Size+0.043Size2-0.04Age。该式中,Size 是用企业总资产的对数值表示的企业规模,Age 是企业年龄。SA指数越小,表明企业所面临的融资约束程度越小,反之,则越大。为检验产业政策是否能够通过融资约束影响企业的创新数量与创新质量,以模型(3)为基础构建模型(4):

InnoNit /InnoQit =α0+β1IPit+β2CFit+ β3CFit× IPit +∑βk Controlit+ ∑Year +∑Industry +∑Province + εit(4)

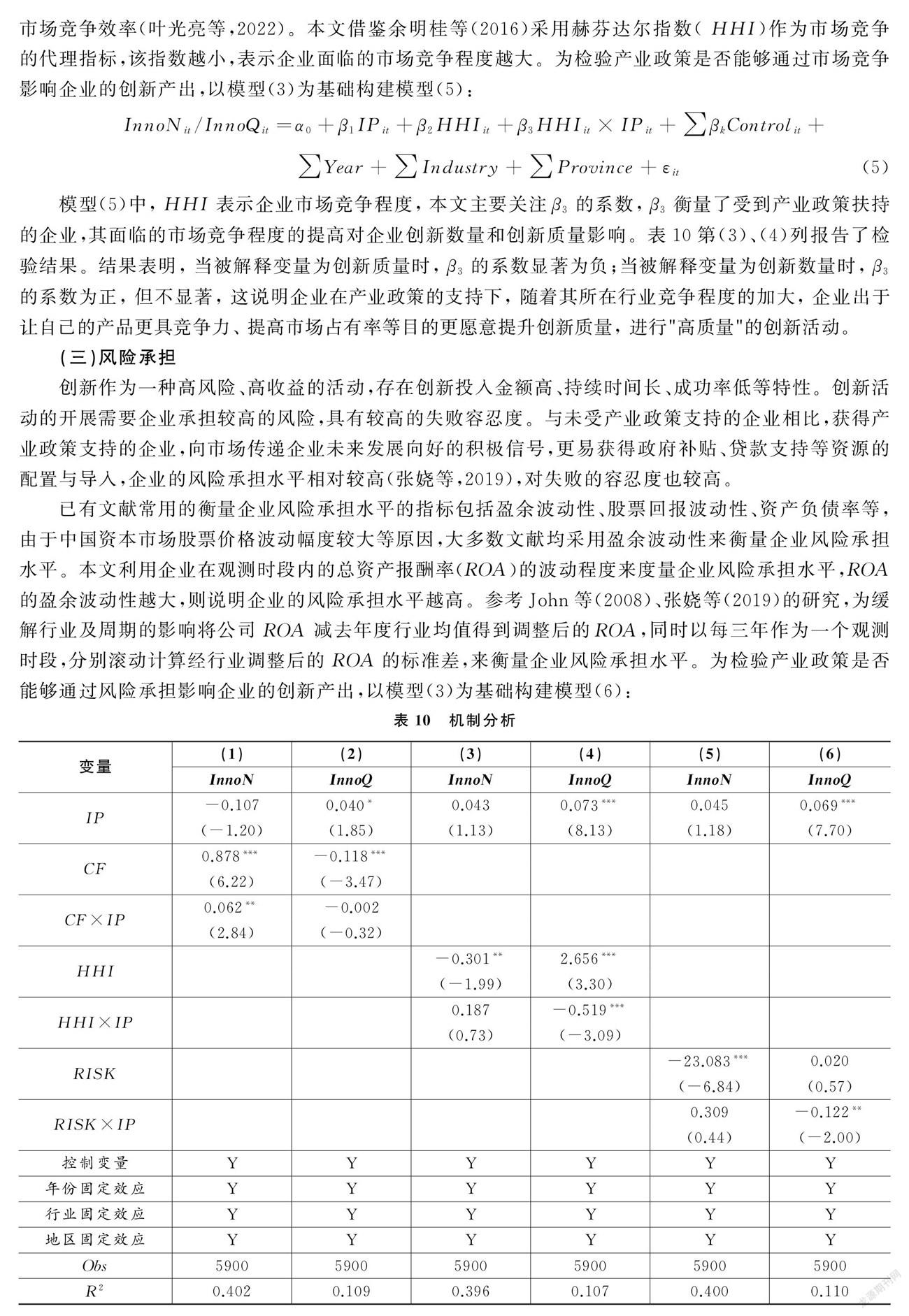

模型(4)中,CF表示企业的融资约束程度, 本文主要关注β3的系数, β3衡量的是受到产业政策扶持的企业,其面临的融资约束程度的缓解对企业创新数量和创新质量的影响。表10第(1)、(2)列报告了检验结果。结果表明,当被解释变量为创新数量时, β3的系数在5% 水平上显著为正;当被解释变量为创新质量时, β3的系数为负, 不显著。原因可能在于当受到产业政策扶持时, 企业获得政府补贴、税稅减免等优惠政策, 其面临的融资约束程度缓解, 企业创新数量增加, 而部分企业出于"寻扶持""寻补贴"等目的进行创新活动, 则使得企业创新质量没有随之提升反而在下降。

(二)市场竞争

产业政策在推行实施的过程中,政府为了鼓励、促进扶持产业的发展,会放松对扶持产业的投资项目审批程序和市场准入限制,从而使得更多的企业能够进入产业政策支持的行业,提高被扶持行业里的企业的市场竞争程度(余明桂等,2016)。面对激烈的市场竞争,企业为了长远发展,会通过扩大规模、降本增效,增加研发投入等手段,改进生产技术,提高生产效率,不断提高其产品的技术含量及企业整体的技术创新水平。出于推动自身技术进步和获取竞争优势的目的,市场竞争度高的企业与市场竞争度低的企业相比更愿意提升创新质量,进行“高质量”的创新活动。竞争政策和功能性产业政策有利于提升市场竞争效率(叶光亮等,2022)。本文借鉴余明桂等(2016)采用赫芬达尔指数( HHI)作为市场竞争的代理指标,该指数越小,表示企业面临的市场竞争程度越大。为检验产业政策是否能够通过市场竞争影响企业的创新产出,以模型(3)为基础构建模型(5):

InnoNit /InnoQit =α0+β1IPit+β2HHIit+β3HHIit× IPit +∑βkControlit+ ∑Year +∑Industry +∑Province + εit(5)

模型(5)中, HHI表示企业市场竞争程度, 本文主要关注β3的系数, β3衡量了受到产业政策扶持的企业,其面临的市场竞争程度的提高对企业创新数量和创新质量影响。表10第(3)、(4)列报告了检验结果。结果表明, 当被解释变量为创新质量时, β3的系数显著为负;当被解释变量为创新数量时, β3的系数为正, 但不显著, 这说明企业在产业政策的支持下, 随着其所在行业竞争程度的加大, 企业出于让自己的产品更具竞争力、 提高市场占有率等目的更愿意提升创新质量, 进行"高质量"的创新活动。

(三)风险承担

创新作为一种高风险、高收益的活动,存在创新投入金额高、持续时间长、成功率低等特性。创新活动的开展需要企业承担较高的风险,具有较高的失败容忍度。与未受产业政策支持的企业相比,获得产业政策支持的企业,向市场传递企业未来发展向好的积极信号,更易获得政府补贴、贷款支持等资源的配置与导入,企业的风险承担水平相对较高(张娆等,2019),对失败的容忍度也较高。

已有文献常用的衡量企业风险承担水平的指标包括盈余波动性、股票回报波动性、资产负债率等,由于中国资本市场股票价格波动幅度较大等原因,大多数文献均采用盈余波动性来衡量企业风险承担水平。本文利用企业在观测时段内的总资产报酬率(ROA)的波动程度来度量企业风险承担水平,ROA的盈余波动性越大,则说明企业的风险承担水平越高。参考John等(2008)、张娆等(2019)的研究,为缓解行业及周期的影响将公司 ROA 减去年度行业均值得到调整后的ROA,同时以每三年作为一个观测时段,分别滚动计算经行业调整后的 ROA的标准差,来衡量企业风险承担水平。为检验产业政策是否能够通过风险承担影响企业的创新产出,以模型(3)为基础构建模型(6):

InnoNit /InnoQit =α0+β1IPit +β2Riskit +β3Riskit× IPit +∑βkControlit+ ∑Year +∑Industry +∑Province + εit(6)

模型(6)中,Risk表示企业的风险承担水平, 本文主要关注β3的系数, β3衡量了受到产业政策扶持的企业,其风险承担水平的增加对企业创新数量和创新质量的影响。表10第(5)、(6)列报告了检验结果。结果表明, 当被解释变量为创新数量时, β3的系数为正, 但不显著;当被解释变量为创新质量时, β3的系数显著为负。原因可能在于企业在产业政策支持下, 随着自身风险承担水平的提升, 企业更愿意冒险去投资技术难度高、创新风险较大的探索式或突破式创新项目, 相应减少技术含量较低的模仿式或跟随式创新活动, 企业创新风险加大的同时也面临着较大的创新失败的可能性, 进而导致企业创新质量下降。

六、研究结论与政策启示

(一)主要研究结论

本文采用2008-2017年中国A股上市公司的微观数据,利用“十一五”、“十二五”和“十三五”规划对重点支持行业的调整构造产业政策虚拟变量,并基于企业专利成果类型的差异,从数量和质量双重视角来检验产业政策对企业创新的影响。研究发现,从整体上看,受到产业政策支持的企业并非只是追求创新数量的增长,同时也实现了创新质量的提升。与国有企业、小规模企业和低成长性企业相比,产业政策对民营企业、大规模企业和高成长性企业的创新质量影响更大。此外,相对于中部地区企业,产业政策对东部地区和西部地区企业的创新数量增加均具有积极作用,同时对于东部地区企业的创新质量也有显著提升。进一步,本文发现在产业政策的影响下,随着企业融资约束的缓解,企业创新数量有所提升,但创新质量却在下降;市场竞争程度的增加有助于提升企业创新质量;企业风险承担能力的提升不仅没有对企业创新数量表现出积极影响,反而还抑制了创新质量的提升。

(二)政策启示

本文的政策启示在于以下四个方面:

第一,由于不同行业、企业的异质性, 因此“顶层设计”需要考虑到相应的政策异质性。针对不同类型产业和微观主体,政府要注意采用不同的政策工具和手段,持续有效地提高企业的创新活动。政府应逐步减少对扶持行业的市场准入资格的行政干预和所有制歧视行为,完善市场竞争机制,提高市场竞争程度,激发企业创新活力,在企业创新过程中实现从追求数量向提高质量转变,以量变推动质变,让产业政策成为事半功倍的有效政策,而不是事倍功半的无效政策。

第二,政府在制定产业政策激励企业创新时,应根据创新活动的难易程度、潜在价值以及技术溢出效应大小进行细化,对技术含量高的研发项目,通过设置产业创新基金,加大前期支持力度,充分释放创新主体的创新活力,推動企业进行高质量的创新活动。对技术含量较低的创新企业和创新项目,前期给予合理引导和适当扶持,后期颁发补助时不能“一锅端”,需要对创新成果进行甄别,以提高整体创新质量。

第三,产业政策在实施过程中,不能仅仅只凭政府的判断和选择来代替市场的选择,而应该维护市场机制,利用市场竞争的“优胜劣汰”法则,逐步筛选出真正有创新能力的企业给予其持续的创新补助与政策支持。对民营企业以及高成长性的企业应不断激发其创新潜能,引导其在市场竞争环境下通过创新数量的积累,最终以量变推动质变,改进生产方式,实现技术进步,推动产业转型升级。

第四,我国作为专利申请大国,但不是专利质量强国。专利作为创新产出的重要组成部分,高质量发明专利的创造以及专利自身所具有的创新技术溢出效应,是专利能够推动技术进步、促进经济增长的关键所在。国家知识产权局为进一步推动激励和保护创新,促进专利高质量发展,调整了专利申请的资助政策,专利申请阶段的资助将于2021年6月底全面取消,專利授权阶段的资助将于2025年以前全面取消。产业政策在制定和执行过程中也应注意规范企业专利申请行为,提升专利申请质量,促使企业从追求创新数量向提高创新质量转变,通过技术创新不断增强自身创新水平,提升自主创新能力,推动我国从知识产权引进大国向创造大国转变。

参考文献:

[1] 安同良、周绍东、皮建才,2009:《R&D补贴对中国企业自主创新的激励效应》,《 管理世界》 第10期。

[2] 白俊红、李婧,2011:《政府 R&D 资助与企业技术创新——基于效率视角的实证分析》,《金融研究》 第6期。

[3] 蔡绍洪、俞立平,2017:《创新数量、创新质量与企业效益——来自高技术产业的实证》,《中国软科学》第5期。

[4] 曹春方、张超,2020:《产权权利束分割与国企创新——基于中央企业分红权激励改革的证据》,《管理世界》第9期。

[5] 陈强远、林思彤、张醒,2020:《中国技术创新激励政策:激励了数量还是质量?》,《中国工业经济》第4期。

[6] 陈文俊、彭有为、胡心怡,2020:《战略性新兴产业政策是否提升了创新绩效》,《科研管理》第1期。

[7] 郭玥,2018:《政府创新补助的信号传递机制与企业创新》,《中国工业经济》第9期。

[8] 郝凤霞、陈洁婷,2018:《产业政策与民营企业创新——基于A股民营上市公司的实证研究》,《当代经济》第1期。

[9] 韩永辉、黄亮雄、王贤彬,2017:《产业政策推动地方产业结构升级了吗?——基于发展型地方政府的理论解释和实证检验》,《经济研究》第8期。

[10] 何文韬、肖兴志,2018:《进入波动、产业震荡与企业生存——中国光伏产业动态演进研究》,《管理世界》第1期。

[11] 黄先海、宋学印、诸能君,2015:《中国产业政策的最优实施空间界定——补贴效应、竞争兼容与过剩破解,《中国工业经济》第4期。

[12] 江飞涛、李晓萍,2010:《直接干预市场与限制竞争:中国产业政策的取向与根本缺陷》,《中国工业经济》第9期。

[13] 黎文靖、郑曼妮,2016:《实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响》,《经济研究》第4期。

[14] 潘红波、李丹玉,2019:《产业政策、企业雇员和政府补助》,《宏观质量研究》第3期。

[15] 钱雪松、康瑾、唐英伦,2018:《 产业政策、资本配置效率与企业全要素生产率——基于中国2009年十大产业振兴规划自然实验的经验研究》,《中国工业经济》第8期。

[16] 邵敏、包群,2012:《政府补贴与企业生产率——基于我国工业企业的经验分析》,《中国工业经济》第7期。

[17] 石宇,2018:《 融资对企业创新影响的研究》, 浙江大学。

[18] 宋凌云、王贤彬,2013:《 重点产业政策、资源重置与产业生产率》,《管理世界》第12期。

[19] 孙早、席建成,2015:《中国式产业政策的实施效果:产业升级还是短期经济增长》,《中国工业经济》第7期。

[20] 童馨乐、杨璨,2022:《政府研发补贴与企业创新投入:数量激励抑或质量导向?》,《宏观质量研究》第1期。

[21] 王桂军、张辉,2020:《促进企业创新的产业政策选择:政策工具组合视角》,《经济学动态》第10期。

[22] 杨瑞龙、侯方宇,2019:《产业政策的有效性边界——基于不完全契约的视角》,《管理世界》第10期。

[23] 余明桂、范蕊、钟慧洁,2016:《中国产业政策与企业技术创新》,《中国工业经济》第12期。

[24] 张杰、芦哲、郑文平、陈志远,2012:《融资约束、融资渠道与企业 R&D 投入》,《世界经济》第10期。

[25] 张新民、张婷婷、陈德球,2017:《产业政策、融资约束与企业投资效率》,《会计研究》 第4期。

[26] 张娆、路继业、姬东骅,2019:《产业政策能否促进企业风险承担? 》,《 会计研究》 第7期。

[27] 张莉、朱光顺、李世刚、李夏洋,2019:《市场环境、重点产业政策与企业生产率差异》,《管理世界》第3期。

[28] Aghion, P., Dewatripont, M .,2012,Industrial Policy and Competition,NBER Working Paper.

[29] Chen, C. J., Z., Li X. Su, and Z. Sun., 2011,《Rent-Seeking Incentives, Corporate Political Connections, and the Control Structure of Private Firms:Chinese Evidence》,Journal of Corporate Finance, 17(2):229-243.

[30] Hausmann, R., and Rodrik, D.,2003, Economic Development as Self-Discovery,Journal of Development Economics, 72(2):603-633.

[31] Hadlock, C., and Pierce, J.,2010,New Evidence on Measuring Financial Constraints: Moving Beyond the KZ Index,Review of Financial Studies,23(5):1909-1940 .

[32] John, K., Litov, L. and Yeung, B.,2008,Corporate Governance and Risk-taking,The Journal of Finance,63(4):1679-1728.

[33] Melitz, M.J.,2005,When and How Should Infant Industries be Protected,Journal of International Economics,(66):177-196.

The Effect of Industrial Policy on the Quantity and Quality of Innovation

Zhang Yan1,2, Deng Feng1 and Zhuo Chengfeng3

(1. School of Economics and Management, Xinjiang University;

2. School of Economics and Management, Shihezi University;

3. Guangdong Hong Kong Macao Development Research Institute, Sun Yat-Sen Memorial University)

Abstract:For the construction of a new development pattern of double cycle, it is very important to solve the problem of 'stuck neck' in the Chinese economic cycle by way of scientific and technological innovation. As an important policy tool, the influence of industrial policy on enterprise innovation has always been a hot topic in the academic circle.The author manually collects the text information of key industries supported in China's Five-Year plan, and examines the heterogeneous impact of industrial policies on firm innovation from the dual perspectives of innovation quantity and innovation quality by using the micro-data of China's A share listed companies from 2008 to 2017. On the whole, it is found that enterprises supported by industrial policies not only pursue the increase of innovation quantity, but carry out the improvement of innovation quality as well. Compared with state-owned enterprises, small enterprises and low growth enterprises, industrial policy has a greater impact on the innovation quality of private, large scale and high growth enterprises. In addition, compared with enterprises in the central region, industrial policy has a positive impact on the improvement of innovation quantity of enterprises in the eastern and western regions. Further research shows that under the influence of industrial policy, with the easing of financing constraints, the number of enterprises' innovation increases, but the quality of innovation decreases. The level of increase of market competition helps to improve the quality of enterprise innovation. The improvement of enterprise risk bearing capacity not only has no positive impact on the quantity of enterprise innovation, but also inhibits the improvement of innovation quality. The conclusion provides suggestions for China to implement industrial policy scientifically and to promote high quality development in the new stage of development.

Key Words:industrial policy; innovation quantity; innovation quality; heterogeneous innovation

責任编辑 邓 悦