“倒做”的逻辑

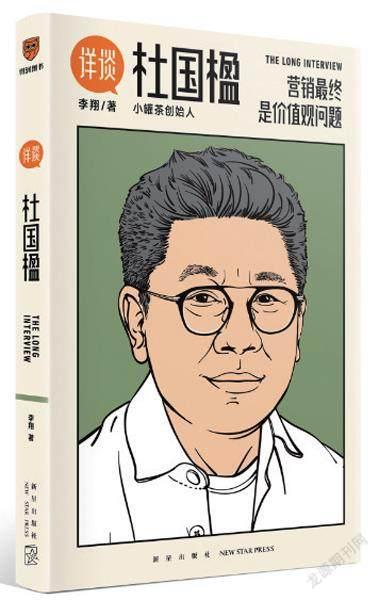

杜国楹,一位连续创业者,小罐茶公司创始人兼董事长。

他生于1973年,师范学校毕业后做过中学化学老师,然后在24岁时开始创业,迄今为止创造了5个拥有知名度的产品:背背佳、好记星、E人E本、8848手机和小罐茶。

這是一次问答式的详谈,我们通过一步步拆解小罐茶来看杜国楹的理论和方法论。从第一步如何选择赛道开始,到做的过程中,如何根据实际情况去做调整——对于他而言是从做有机茶的思路到大师工艺的思路;如何打磨广告的内容并且做测试;如何去做渠道的测试和建设;过程中遇到了怎样的挫败、如何应对——无论是否成功;如何去思考多品牌;等等。

产品倒做

问:你在连续创业的过程中,至少第一步产品都是很成功的,有套路和模式吗?

答:本质上就是倒做。我做消费电子不是技术出身,做茶也不是专业出身,我本质上是从需求出发的人。倒做就是一切从需求、从场景出发,把需求洞察清楚,把问题判断清楚,然后寻找并提出新的解决方案。解决方案想清楚,再开始整个产品的设计、供应链的整合、生产的组织。整个是倒着来的。

我们准备做老茶、年份茶也是一样,首先是判断需求,不是因为我们能做叶子了就去做这个事情,看不清需求就没法做。

问:起点是大概已经知道要做什么,然后再去找用户需求。

答:对,确定要做茶,这个行业就是这样,开始倒做。纵然我们在供应链有些储备,也不是说有什么产品就卖给什么用户,而是先思考今天整个行业什么问题没有解决好,用户的困惑或痛点在哪里。纵然今天我们在茶品类上有了一定积累,我们整个作业的逻辑并没有发生改变。

用这个方法推演其他产品,倒做能做出来吗?今天我刷抖音的时候,刷到一个卖萝卜条的,我就觉得辣椒酱出一个老干妈,榨菜有涪陵榨菜,为什么萝卜条、萝卜干不能出一个品牌?萝卜干的适用场景太多了,中午盒饭可以吃辣椒酱,好的萝卜干来一小份也可以下饭。萝卜干可以有各种口味的,做成小份,几个口感,都尝一遍,喜欢哪个再买大份,跟做茶的逻辑一样。我觉得这个有机会也能做个品牌。

问:可能萝卜干做差异化难度比较大。

答:肯定能做出来,把市面上所有的配方研究清楚,哪个产地、什么样的品种做萝卜干最有优势,这里头一定有学问的。把不同地区、不同口感、不同工艺、不同做法的市面上所有萝卜干全部检索一遍,区域特色是什么,全国共同的特色是什么,可以重新研发。然后在面向用户的时候,场景在哪里,是喝粥还是拌饭还是什么,包装做成小的品鉴装,小的先进来,最后做大包装的,我觉得逻辑是通的。本质上这个东西认知大于事实。虽然这么说,但肯定要拿事实重新建立认知。这个萝卜干为什么好?我的萝卜为什么好?我的腌制工艺为什么好?我的包装形态为什么好?为什么适合你不同的场景?几个维度一定能把差异化讲清楚。

问:倒做的这套逻辑是什么时候成型的?

答:第一次创业做背背佳就是这样,肯定是先判断需求,后面更是这样了,已经成了惯性,只是没去总结。可能跟我本身的经历有关,我不是技术出身,做什么东西不可能有专家思维,更多的是用户思维。然后我这么思考一次、做对一次之后,是有正激励的,市场给我的奖赏很好,再来一次又很好,那我就成了惯性。应该是这样的逻辑。

问:你会有意识地拿这个方法论教别人做,或者自己做,然后得到验证吗?

答:我教别人做可能是有意识的,我自己做是像习惯和本能一样。我肯定去想今天整个品类、整个行业,用户的需求为什么没有被解决?凭什么没有解决?是能力问题、认知问题还是什么问题?我们凭什么能解决?这个痛点是真痛还是假痛,是真需求还是伪需求,是个比较迫切的需求还是一般的需求?肯定要先把这个事情判断清楚,然后才能往前走。

问:小罐茶在筹划做的几个新的品牌,你是用倒做的逻辑去推演,还是下意识地想用不同品牌去覆盖整个行业?哪种更接近真实的思考逻辑?

答:一个3000多亿元的品类,老百姓喝茶没有第一品牌,送礼没有第一品牌,老茶没有第一品牌,我觉得这些机会都是通的。为什么过去这个行业没有解决好呢?用户最在乎的是什么呢?我们应该输出什么样的解决方案来解决这个问题呢?既有惯性使然,又有我们在茶行业的使命使然,两个因素的作用。

赛道选择

问:你选择做茶的时候就没有考虑过其他的赛道?

答:决定做茶那一刻,所有的都放弃了。

问:当时是直觉式的?

答:跟直觉有关系,跟我在重新不断地思考、对比也有关系。

问:你当时思考的逻辑是什么?

答:顺势而为。一是趋势是什么,二是自身的优势是什么。我还要评估自身。所以消费电子坚决放弃了。我也看过酒,但酒里建品牌的难度太大,比茶大多了。

问:为什么你不看好酒?

答:新品牌太难了。昨天晚上吃饭的时候还有人说,酱香酒有机会。我说有啥机会?茅台酒怎么做出来的?若干年的历史,今天才有非茅台不喝。你怎么做?难度太大了。我做茶,不需要“教育”你为什么龙井是最好的,为什么普洱是最好的,我只需要告诉你,这个品牌为什么是你最好的选择。需求不需要教育。

问:当时你认真考虑过酒吗,看过、分析过?

答:早年都看过,我一个朋友做白酒,我有点心动。但思来想去,觉得还是茶是最好的选择,空间大,品类大,最终一定是门槛高。它不是一个普通的消费品,有历史、有文化在,整个品牌的空间还是比较大的。今天中国不缺酒的品牌。

问:做酒难就难在认知很难建立。

答:过去30年,酒的认知基本上瓜分完毕,但是茶没有,这是最大的机会。

问:对。元气森林说他们一定要做酒,为什么呢,因为酒在消费领域市场非常大。

答:有机会。就像谁能想到有一天出了个零糖零脂零卡呢?你能提供类似这样有杀伤力的用户价值,的确有机会。反正我没想到。

问:总之就是产品很难差异化,品牌认知很难建立。

答:产品的差异化,品牌认知概念的差异化,所有这些东西怎么建立。因为酒的社交属性太强了,不纯粹是物质的事,认知也很重要。

问:茶不也有社交属性吗?

答:是啊,那就是品牌的机会。当年选定茶之后从来没动摇过,无论多大困难,我觉得总有办法解决的。

问:唐彬森(元气森林创始人)选赛道的时候有一个很重要的原则,就是先看看这个品类有没有大公司,有大公司我才进场。

答:对。他是这个逻辑。

问:比如酒就有大公司,碳酸饮料也有大公司,瓶装水也有大公司。

答:破局要找到方法,产品创新、营销创新两关都要过。产品没特点过不去,营销没效率过不去。两关都要过。

用咖啡的逻辑做茶

问:我理解唐彬森这么选,还有一个原因,假如这个行业做这么多年都没什么大公司,那么多聪明的人都试过了,有可能它就是不行。

答:关键是,茶我们不能把视角局限在国内,国内如果茶类有茅台,我也要慎重。我们要看日本的茶、看立顿,包括看咖啡。在西方世界,饮品的逻辑是有机会做到大品牌的,只是中国人没做出来而已。这不恰恰是我们的机会吗?

问:是。不过其实你切入的时候也没有严格按照立顿的方式做。

答:没有,但背后是有参照的。所以你问我有没有借鉴其他产品,实际上整个视野里看咖啡比较多,多品牌布局的逻辑里也是看咖啡比较多。因为咖啡不像中国茶的逻辑,它就是消费品的逻辑,也有社交属性。我们说中国茶最好的参照不是白酒,是咖啡。

问:什么时候说的?

答:五六年前。我脑袋里思考这些事情,尤其思考多品牌的时候,想的就是咖啡。当时在PPT里写,全品类是中国茶业巨头的唯一选择,消费品思维,咖啡是最重要的参照等。要看咖啡的路子在茶里为什么行不通,怎么才行得通,茶和咖啡的差异是什么,中国和西方的差异是什么,包括业态的差异、产品创新的差异,所有这些问题问完之后,我们觉得是有机会的。

问:最开始只有一款小罐茶产品,已经开始借鉴咖啡了吗?

答:当时做小罐茶,品牌只有一个对标,“茶叶苹果”,标准化、高颜值,所有的设计都是这个逻辑。品类有一个对标,就是“咖啡”。

问:所以第一阶段参照的是苹果对产品的一种追求?

答:对,包括它的美学风格,包括产品线设计,一款产品打天下,极简的美学。

问:考虑商业模式的时候,你就开始对标咖啡了?我可以这么认为吗?

答:考虑整个行业的时候、考虑多品牌的时候,我们更多参照的是咖啡。小罐茶产品和品牌策略看苹果多,整个茶产业看咖啡多。包括我们当时说怎么卖小罐茶,苹果怎么卖手机我们怎么卖茶,也就是专卖店加分销。整个逻辑全是这样:极简的产品线,极简的设计风格,零售加分销,基本逻辑就是对标蘋果。

问:参照咖啡的时候,你是怎么思考的呢?是按照咖啡场景和每个场景里面的公司这样来看的吗?

答:看过去一百年咖啡这个品类发展的历史。星巴克这个模式是最近几十年的事情,第一次世界大战前速溶咖啡才开始崛起。从传统的豆、粉到速溶到挂耳到手冲到星巴克到Nespresso胶囊咖啡机,所有这些逻辑演变的历史分析完之后,我觉得对茶很有参照价值。

问:这两个是并行的吗?产品和品牌参照苹果,商业模式和品牌布局参照咖啡行业。

答:但是第一阶段80%的时间是在研究产品、研究小罐茶,这个事验证完之后,整个咖啡的逻辑推到我们面前,开始更多地对标咖啡。

问:咖啡里面有小罐茶这样的产品吗?

答:不一样,Nespresso是带设备的。国内的三顿半是在我们之后出来的。我们产品上市前没见过它。

问:茶已经有这么多年历史,在你拿咖啡做参照之前,为什么茶这个行业本身没有像咖啡行业那样细分、演进?按照你讲的,也有立顿这样的公司,或者伊藤园那样的茶饮料公司。

答:中国是茶叶的故乡,中国人喝茶的逻辑跟西方人、日本人喝茶的逻辑,差异还是很大。西方世界喝茶,是立顿用它的方式教育过的。日本茶饮料崛起为最大的品类是最近三十年的事情。星巴克成为咖啡第一也是最近三十年的事情。Nespresso 崛起也是最近三十年的事情。

问:茶是文化的话,文化大概率是没有商业模式的。

答:传统茶企把门槛做得太高,因为他们太懂茶了,传统行业拿他们擅长的东西不断灌输给市场。传统茶企小日子过得撑不死、饿不着,创新的动力不足。行业的颠覆者通常是这两种角色:老的参与者没饭吃的时候,他会换套路、换打法;或者外行进来,不管三七二十一,过去是什么不重要,用户需要什么才重要,因为过去跟我没关系。

路径选择:从有机茶到大师茶

问:小罐是形,标准化是神。这个说法是什么时候开始的?

答:做标准化是品牌第一天就要这么做,我们觉得这是行业的症结,必须解决。2012年我们上山寻茶的时候,最开始想做的是有机茶,想用有机去做标准。基本上是这个逻辑,设计搞包装创新,上游去找有机,根本上是要做标准化。当时不知道茶行业有大师。这个事跑了快一年,我们把所有产区做有机茶的公司的茶样都拿回来检,结果总有三分之一不合格。

问:有机茶什么意思?

答:有机种植。就像有机蔬菜、有机牛奶。是想用有机做好茶的标准。我们当时注册了一个品牌叫“1990有机茶”,为啥是1990?因为茶行业有机化种植的元年是1990年。

问:所以你的第一个路径是做有机茶?

答:对。结果跑不通,从上游拿的茶样一检总有不符合有机标准的。后来,我有一次出差在武夷山,在游玉琼(武夷山市永生茶业有限公司总经理,国家级非物质文化遗产武夷岩茶(大红袍)制作技艺传承人)游大姐家,吃完饭,看完她的有机茶,跟她聊完,我准备走的时候,看到她桌子上摆了个牌,武夷岩茶制作技艺非遗传承人。我知道非遗,但我不知道茶有非遗。我做了快一年,正好有机这条路遇到了困惑,觉得行不通,一看茶技艺还有非遗传承人,灵机一动,觉得大师和非遗传承人是个方向。回来之后,我们就安排整个团队调整方向,放下有机,到各省文化厅的网站上,把所有名茶技艺的传承人全部找出来,一个产区、一个产区重新去拜访。用了大半年时间,跟各个品类的制茶大师沟通。大师是这么来的,不是第一天就想好的,是做的过程中意外发现的。

問:相当于那天之前不知道有大师。

答:不知道。我们要做全品类茶,得有一个共同的标准。除了统一用小罐装、统一价格之外,还有一个重要的东西是,我为什么好,你为什么要选择我。因为小罐?不够。我要表达我的叶子为什么好。第一次我想用有机,全是有机茶,但行不通。第二次就全是大师非遗技艺,用这个逻辑来做。所以“小罐茶·大师作”六个字出来,用了三年半时间。出来的时候,我们觉得整个策略上石头才落地。

问:所以是从有机到技艺。

答:才觉得这事基本靠谱了。我直觉就特别强,感觉应该可以。

问:其实大部分人的认知是,我看到这个产品,有很好的包装,很精美,看到“小罐茶·大师作”,但是不知道它之前有一个试错的过程。

答:“小罐茶·大师作”六个字出来,小罐设计出来之后,第一阶段没有任何广告,网上搜小罐茶是零资讯。我们就开了北京一个店、重庆一个店、济南一个店、枣庄一个店,包括了北方城市、南方城市,产茶区、非产茶区,直辖市、省会城市、地级市。2015年10月1日,在重庆开了第一家店,我们叫盲测,用户只看产品,这个品牌的任何信息都没有。

问:也叫小罐茶吗?

答:就叫小罐茶,logo什么的都已经出来了,然后盲测。大概试到春节的时候,一个店已经卖到20多万元了,我们觉得这事靠谱了。盲测是没有任何广告的。我们知道如果广告再促进一下,整个效率会提高多少,这个基本经验我们有。就这么开始了,上来就很顺。

问:我可以理解为,开始是想用小罐的方式来做有机茶?

答:对,你可以这么认为。其实也不知道是小罐,只是做有机茶和创新的包装。搞了小一年,有机被pass(放弃)了,意外发现了大师,然后包装创新的方向一直没改,一直向前推进。

广告验证和产品验证

问:产品上市之前花了七千万元筹备?

答:产品上市的时候第一笔七千万花完了。刚开始十几号人,到上市的时候已经五十来号人了。几年的工资、差旅费占了大头,然后加设计费、打样费。钱花完的时候有了简易的设计,没有一间厂房,几乎都花在人和设计上。

问:所有的精力都是要把第一代的产品搞出来?

答:对,包括前期广告的研发费。

问:广告也要研发吗?

答:一代一代,花了好几百万元,最后整个测试下来也花了五百万到一千万元。就做内容,搞不清楚就pass掉,检讨完接着迭代下一稿。所以市场部从第一天,小罐茶没定之前,就在想策略。梅江进来,前期盯设计加市场。第一张海报是大师手托小罐,从小罐出来到定稿,搞了有一年。

问:广告研发?

答:相当于内容研发。

问:要做测试吗?

答:要。

问:在互联网上?

答:在互联网、报纸、电视上测,测完不行接着改。

问:没有产品怎么测?

答:盲测。比如我们的罐子还没有做出来,我们把图放进去就试。反正我们不卖货,就看用户反应。判断这个内容能不能打动用户,不行就换。在我们大规模投放央视之前,两件事被验证了:第一,广告的有效性;第二,地面实体店的零售。内容的效率和线下用户的反应全部是有确定结论的,所以我们饱和投放的时候是有数据支撑的。

问:广告的有效性在产品出来之前,就不断地测试?

答:对,同步的。后来有些滞后。产品到那年春节已经一天能卖到20万元,春节卖得挺好,春节结束之后发现没那么好了,大家心里很焦虑。然后发生了一段跟罗辑思维的故事。罗辑思维卖小罐茶,一天销售额将近两百万,又给了我们一次信心,说明我们的产品人群找对了,内容方向对了,传播渠道OK,肯定是没问题的。然后一直到6月份新的广告片出来,线下店的数据加上这个最好的内容版本,一下爆了。所以,当大家看到我们的广告密集投放的时候,其实我们是可以去睡觉的。

问:一切都已经确定了?

答:确定了。我们不会硬赌,我过去破产都是因为不做测试就上了,产品不验证,广告不验证,有钱就往里投,投完之后基本都是死。

问:产品验证开始是通过实体店的方式验证吗?

答:对,看用户整个成交的过程。我们会去线下看,去实体店现场看整个购买成交的过程,用户在关心什么。市场部测试广告,用户进来的所有电话录音我们会听。用户在问什么,关心的是什么,是价格还是别的什么东西,品质应该怎么描述,我们都要听。听完之后重新修正内容,怎么让他听得懂,怎么能说服用户。

问:你自己听?

答:都听,早期我坐在那儿整夜听,销售数据出来的时候,调几百条录音听。

问:2012年到2016年之间,有机茶被推翻是第一次试错?

答:对,第一年在有机茶,后来转到大师茶。罐子的设计是不变的。

问:第一年就启动了设计吗?

答:对,第一年。大概整个项目启动不到半年,寻茶团队上山三个月之后,我们的设计就启动了。小罐的方案定了之后,我们就开始做零售的测试,做广告内容的测试。

问:小罐定了之后,可以说产品已经出来了吗?

答:基本上就这个样子了。包装方式还会有变化。

问:你在线下选测试店的时候,逻辑是什么?

答:逻辑是产茶区、非产茶区,一线城市、二线城市、四五线城市。不能在北京很好,到省会城市不行;不能在北方行,到南方产茶区不行;在大城市行,小城市不行也有问题。所以我们挑的几个城市是认真筛选过的。重庆是产茶区、南方;山东是半个产茶区,有日照绿茶;北京彻底不产茶。直辖市、省会城市、四五线地级市,所有的数据都有代表性。前期三四年的准备还是非常紧张的,从包装设计的工作,到零售、推广、内容的打造,几条战线一直在快速推进。

问:线下几个打样店是代理商做还是你们自己直接上去做?

答:代理商。

问:比较铁的代理商?

答:很铁的代理商,绝对保证跟我们自己做是一样的。

问:从选址开始,它的具体操作是怎样的?

答:我们主导,挑好城市,选好店,他们执行,如果虧钱了,我们全部承担,他们只需要把所有的数据及时准确地反馈上来。

问:线下实体店会呈现你的内容吗?比如说小罐茶大师作?

答:会呈现内容。我们办公室门口这家店是全国第一家。我们装修这层办公室的时候,就按照设计稿先做了个店放在办公室里模拟。

问:让代理商过来看,大概这个样子。

答:对,像招商用的样板店。

问:他们在线下验证的时候,你在当地也是不能打广告的?

答:不能打,第一阶段就不允许打,就是盲测,看在无广告条件下的销售会是什么情况。

问:你们通过什么方法来看线下的效果怎么样?怎么去分辨是因为线下代理商操作的问题还是产品问题?

答:每日的零售数据、客流量、成交率、客单价、复购率,所有这些数据都要看。我在现场有时候会待一两天,团队有的人下去待的时间更长。观察顾客,不进店的人是什么反应,进店的人是什么反应,购买的人是什么反应。顾客从门口过去,看到这是个茶,挺有意思,进来了,为什么不买,为什么买?把现场这些情况侦测清楚。

问:店的设计有迭代吗?

答:有迭代,现在已经是第四代店了。Tim Kobe 给我们设计的是第二代店。

爆品之后

问:第一款产品做到什么程度,可以考虑做后续的?

答:起来之后我就在考虑了。

问:起来的标志是20亿元零售额吗?

答:20亿元之前那一年就在考虑,2018年我们的新项目就启动了,思考了一年。

问:就是生活茶项目?

答:对。2018年年初,过完年项目团队就成立了。

问:这里面会有节奏上的考虑吗?

答:会有,就是我要放一个团队进去开始研究了。中间我自己总结,生活茶的策略比小罐茶更难。小罐茶三年半,“小罐茶·大师作”出来了。原创的包装、原创的策略,所有逻辑都一清二楚,我们就去市场试了。但生活茶到今天,三年半都没有出来。

问:三年半是从2018年开始算?

答:对。2017年开始思考,2018年开始做,试半年觉得有问题。

问:问题出在什么地方?

答:比如说生活茶给用户什么价值?用户最大的痛点是什么?本质上是没标准,但用户听不懂。

问:做消费品公司,理想状态下,做到什么程度之后可以卖第二款产品?

答:第一,策略验证清楚,证明你的整体策略是对的。第二,增长相对进入瓶颈期,要在价格带、产品线上继续突破。一上来做太多,用户认知会混乱,但后面没有也不行,每条产品线,每个特定人群、特定场景肯定有它的天花板。要在增速下来之前做好准备,这是最完美的。

问:你开始考虑做生活茶的时候,其实小罐茶还是在上升期?

答:对,正在大爆发的时候。但我担心撞到天花板的那天迟早会来。第一,我们对整个行业有巨大的使命感;第二,我们还是想做大做强,要把叶子的协同效应做出来,不能到一个产区只收最好的叶子,其他的不管了。供应链和上游之间关系的紧密度也需要进一步加强。

问:做第二款产品比较理想的状况,应该是第一款产品做到接近顶峰的时候,是吗?

答:当时我对它的社交属性的强度判断得不够清晰。所以这个天花板什么时候出现,增速什么时候慢下来,和我们的判断有比较大的偏差。

问:你们的判断是什么?

答:我们觉得在中国茶市场,即使在6000元这个价格带,它的天花板肯定也在100亿元以上。

问:那就是在零售额100亿元左右的时候做生活茶?

答:不影响我准备,但是推出的速度,要看整个供应链、整个渠道的基础到了什么程度。我这边把它研发好、策略做好,什么时候上、发多大力,我就可以随机应变,不用着急某一天突然想找另外的产品,从零再开始。

看着很简单,整个策略、产品、设计、供应链、研发全套跟上来,把产品做好是有过程的。生活茶比小罐茶这个“蛋”下得还艰难。小罐茶三年半至少蛋孵出来,见到结果,生活茶到现在还在讨论。虽然叶子做了准备,设计也都在准备,但心里还是忐忑,觉得没把握。

问:是用户痛点上感觉不够透,是吗?

答:感觉强度不够。

公司节奏

问:小罐茶到20亿元之后,如果没有舆情的话,趋势上还是会往上走?

答:那年1月15号开年会那天,我们雄赳赳气昂昂的,跟往年的数据对比,前15天的增长率大概在30%,所以我们觉得很好。结果那个事情之后戛然而止。

问:因为增长被打断了?

答:提前打断了。我们要面临很多品牌认知的重建。

问:你指的是?

答:给我贴标签,“收智商税”等,实际上对用户的消费信息是有挫伤的。在舆情之前是没问题的。不存在。

问:品牌没有问题?

答:对,不存在这个问题。

问:只是这个品牌要做生活茶的时候,可能要增加一个维度?

答:生活茶是全新的品牌、全新的定价。我们觉得生活茶被诟病的可能性更低,一泡茶就賣3元到5元,收什么智商税?

问:到目前为止,这个公司的发展节奏在你看来是合适的吗?

答:中间出了两次意外,2019年舆情,2020年疫情,今年恢复得还不错。

问:本来它的节奏应该是什么样的?

答:继续往前跑,维持增长态势到峰值。天花板在哪儿,至少2018年没有看到,到底是20亿、30亿元、40亿元哪个节点会出现问题,不知道。生活茶也在准备,我们觉得能让第一曲线和第二曲线完美地连上。

问:舆情加疫情是打断还是改变?

答:打断和改变其实都有。也有改变,舆情对品牌的伤害还是很大的。

问:但它并没有改变你所有的规划?

作者:李翔 著。出版社:新星出版社

答:规划没有改变,反而加速了,整个上游投入的计划、新品牌推出的计划是加速的。至于疫情,它不是小罐茶独自面临的问题,而是全行业所有品类共同面临的问题。疫情期间我最大的感受是,从非典之后我从来没有这么安静过,两三个月节奏突然放缓,读书思考的时间长了很多。包括战略咨询、新品牌推出计划,都是在去年酝酿出来的。之前就是泡茶机和生活茶在路上,其他的项目都没有提出来,瓶装饮料、茶饮店这些事情都是疫情之后进入时间表的。

问:是因为疫情期间有时间想事情,所以加速了吗?

答:有关系的,有时间做更细致的思考。去年上半年疫情进一步恶化了业绩,所以我们要思考怎么做。

问:你们压力最大的是什么时候?

答:2019年1月和2020年2月。2019年1月是舆情爆发的第一个月。2020年2 月是因为疫情。我们一个月3500万元的费用,突然间销售额接近零,变成了净亏损。当时很多公司,包括海底捞、西贝,都出来发声说撑不住了。我说我们还挺牛的,照这个花法,我们还可以存活三年。还好恢复得比预想的快。

问:为什么?是自然恢复还是做了什么工作?

答:最紧张的是2月份和3月份,到4月份春茶就比想象的好。进入下半年,中秋反弹特别厉害,比2019年还好。

问:你们的销售也有波峰波谷吧?

答:春茶、端午、中秋、春节是旺季。

管理和顺应人性

问:你觉得过去在管理上有哪些比较得意的地方?有哪些过人之处?

答:没什么过人之处。

问:那为什么那么多经销商一直跟着你?

答:顺势而为,跟选择创业一样,还是要顺应人性,不能逆人性。逆人性修炼自己可以,改变一个组织肯定挑战比较大。

我组建团队的时候,想做什么事,首先是找头儿。当年我要做茶的时候,谁做产品,谁做营销,谁做管理,哪些是内部人选,哪些需要重新請人,哪些阶段性有可能行,我首先会把这个事情想得比较清楚。搭框架的时候会把几根大梁找好,保证第一阶段是稳定的,基本能有序、高效推进。

问:这个阶段顺应人性怎么做?

答:每个人有每个人的个性优势,你不能说用这个人是要改造他,把他的短板给改长来发挥他的优势。肯定是要审视每个人天生的优势,怎么把互补型团队组建起来,把每个人的核心能力最大化,规避大家的短板。顺应人性是顺应每个人的优势,组成有效的整体,高效地推进工作,我觉得这是基本原则。

问:无论经销商团队还是核心团队,都很稳定地一直跟着你,你自己觉得原因是什么?能赚钱肯定是一个原因。

答:还是要相对厚道,绝对厚道做不到。不要玩经销商,让他有安全感,让他赚钱。生意好的时候多赚点,生意不好的时候少赚点,有困难的时候一起度过。对兄弟也是一样,分享意愿要强一些,无论是对财富还是对知识,要一起成长、赚钱。不能我天天住大别墅,梅江天天住小房子,还要天天和我一块儿加班。基本上要把物质和精神的需求在不同阶段同步解决好。

问:你是一个连续创业的人,经验对你在管理上会有什么好的或坏的影响吗?

答:跟我们做营销一样。营销是需要掌握基本原理,然后反复练,手感越来越好,成功率越来越高,但仍然不能保证 100% 的成功。

曾鸣(知名战略学者,曾任阿里巴巴集团首席战略官、参谋长等职务)讲战略的时候,我觉得他讲的三个关键词特别牛。他说战略是什么?战略是科学,战略是艺术,战略是手艺。管理也一样。是科学吗?肯定是,基本的科学理论还是在的。是不是艺术呢?每个企业创始人的特质、行业的特征、公司不同的阶段都决定了,要在科学原理基础上找到最适合自己的东西,就是艺术创造。然后是手艺,我觉得管理本质上更是实践学科,实践越深入,踩的坑越多,离真相越近。

问:你在组织和管理上踩过什么坑吗?

答:没有大坑,0到1阶段还是比较顺的。事实上现在1到10阶段,我在深入地参与、体验。

问:坑在路上?(笑)

答:对。我们0到1阶段,组织的稳定性各个方面基本没出过什么大问题,第一阶段协同的效率都很高。定战略,搭班子,带队伍。在管理上我还有很长的路要走,未来1到10到100的过程中,管理的实践会不断深入,会得到自己一些独特的见解。

问:有一个说法是,规模本身就会带来很大的复杂性。比如管600人和管60000人就有很大区别。

答:品牌越来越多、人员越来越多、竞争越来越复杂的时候,一定是不断提升的过程。这个东西来不了虚的,唯有深入地实践,掌握科学的原理,不断做动态的调整和适应,根据你的企业和行业的特质去建立一套最适合你的东西。没有放之四海而皆准的东西。