云南甘蔗产业链升级路径研究

——基于广西、云南的对比分析

孙 维,赵鸭桥,2*,付长余

(1云南农业大学经济管理学院,云南昆明 650500;2云南省高原特色农业产业研究院,云南昆明 650500)

0 前言

甘蔗是我国第一大制糖原料,也是重要的生物能源作物。近年来学界对于甘蔗产业链的研究主要集中于以下几个方面:

首先,国外甘蔗产业发展经验借鉴。如徐超华等对于美国蔗糖产业进行深入研究,认为其规模化的土地经营模式、发达的铁路运输系统以及高自动化、机械化的生产种植方式具有很强的借鉴意义[1]。同时,对于巴西蔗糖产业进行研究,发现其具有完善的甘蔗病虫害防控实行系统、全网络自动化控制系统、蔗糖高值化及副产物综合利用等发展经验具有很强的借鉴意义[2]。蓝艳华认为可以开展中非互利合作,加强利用非洲优势资源条件与我国制糖企业与市场优势[3]。李天祥等通过分析印度糖料国内支持被诉案,认为要加快推动WTO农业国内支持规则改革,完善国内相关支持政策体系,强化国际规则研究能力,以避免陷入不必要的纠纷[4]。

其次,研究广西区、云南省2个甘蔗主产区产业发展方式。杨绍林等对于云南省澜沧县甘蔗产业发展现状进行分析,认为其发展存在着生产条件差、品种单一、机械化生产技术推广慢等问题,并提出相关解决方案[5]。梁启如等对于广东省遂溪县甘蔗产业发展现状进行研究,提出要加快土地流转、促进规模化生产经营、提高栽培技术与甘蔗生产机械化水平、提高糖业精深加工能力、延长产业链等对策建议[6]。以某一较小范围内甘蔗产业发展现状作为研究的着手点,并进行深入分析是第一种研究方式。还有相关学者从甘蔗产品角度着手进行研究。如陈勇等从传统红糖角度入手,提出要发挥云南种质资源及品牌优势等,开发原生态液体红糖[7];邵维明等以云南省非物质文化遗产——小木榨红糖为研究出发点,提出要与互联网融合发展,培育特色品牌[8]。

最后,通过定量的方式对于甘蔗产业发展过程中的问题进行研究。葛静芳等通过LMDI模型剖析世界甘蔗增产的主要贡献因素,从面积和单产2大因素对甘蔗增产进行分析,并据此提出中国甘蔗制糖产业要从单纯依赖面积扩张的粗放型增长模式转向集约型生产模式,实现可持续发展[9]。葛静芳等在了解广西区糖厂相关数据的基础上,构建成本最小化理论模型,从要素配置与技术创新2方面阐述环境规制对企业绩效的影响[10]。陈光燕等利用1980~2015年13个省(区)的数据,采用描述性统计和固定效应模型对于中国糖料生产布局变动、区域比较优势以及其影响因素进行分析,提出要做好全国糖料生产区域规划,精准基于糖料生产支持政策,并提高政策支持成效等措施[11]。

实际上,完善的甘蔗产业链可以创造出巨大的经济价值,但目前较少将甘蔗产业链作为整体研究对象。广西区在“十三五”时期产业制品逐步迈向高值化,糖机制造、仓储物流等关联产业也得到了较快发展。这对于完善云南省甘蔗产业链具有较强的指导意义。因此,研究通过将云南省与广西区甘蔗产业链发展进行对比研究,采取定性与定量相结合的方式,了解云南省甘蔗产业链的发展现状,并有针对性地提出相应解决方案。

1 产业链现状研究与问题

对于甘蔗产业链的研究主要从上游种植、中游加工利用、下游流通3大环节着手。

1.1 上游种植环节

1.1.1 数据选取与处理

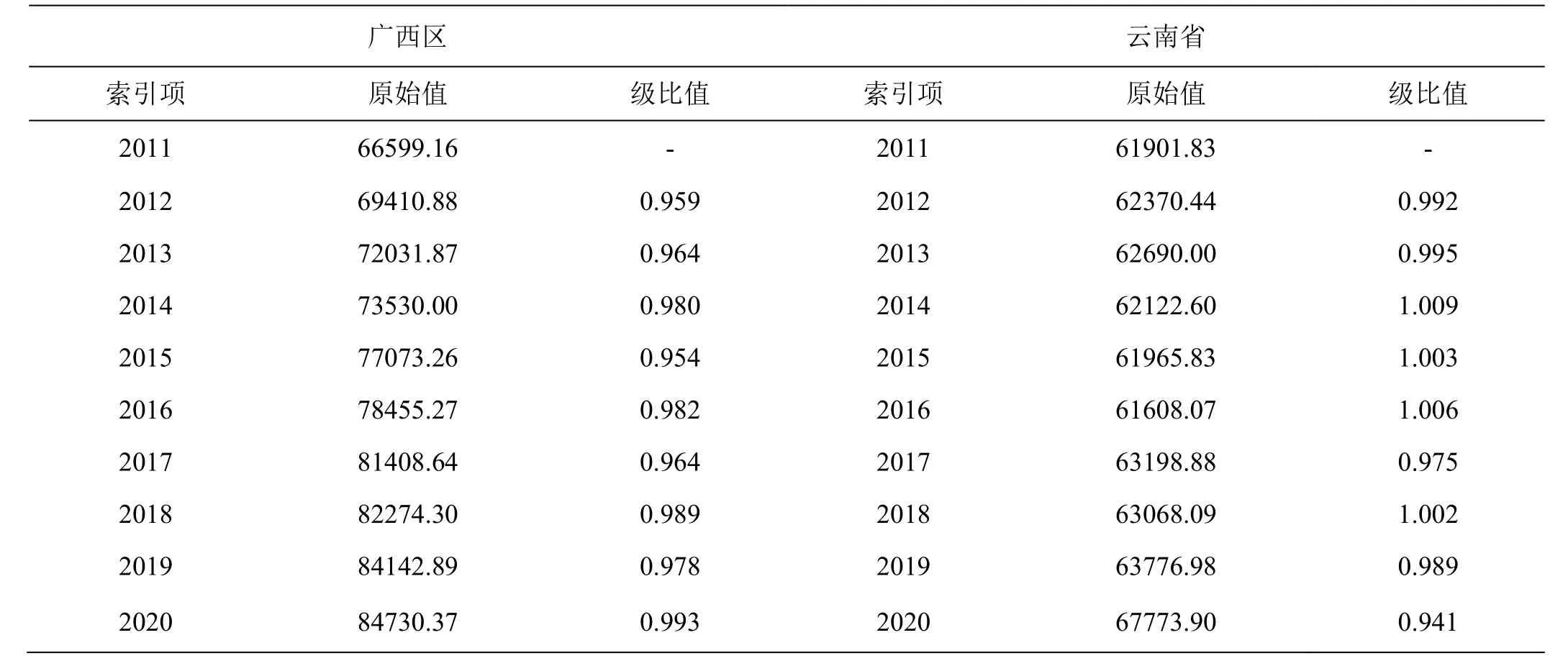

单位面积产量是直接反映甘蔗种植成效的数据,故选取国家统计局公布的云南省与广西区2011~2020年的相关数据,通过GM(1,1)模型对于2省(区)在未来5年内的单位面积产量做出预测(见表1),判断发展趋势,探索云南省甘蔗(制糖)产业链的完善方式。

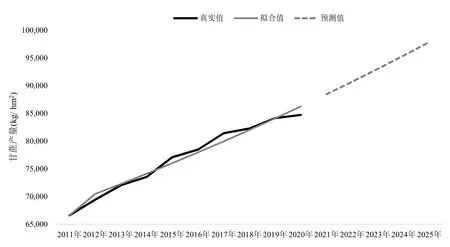

广西区与云南省的所有级比值都位于(0.834,1.199)内,适合构建灰色预测模型。在后验差比C值上,广西区后验差比为0.020,云南省后验差比为0.491,两者的后验差比C值都小于0.500,预测模型精度合格。在模型的平均相对误差上,广西区的平均相对误差为0.862%,云南的平均相对误差为1.468%,拟合良好。据上述研究数据,对未来5年广西、云南的甘蔗产量预测如下(见图1、图2)。

表1 广西、云南模型级比检验 单位:kg/hm2

图1 广西区甘蔗单位面积产量预测图

1.1.2 数据分析

图2 云南省甘蔗单位面积产量预测图

表2 广西、云南甘蔗单位面积产量预测 单位:kg/hm2

从2个省(区)未来5年内的甘蔗单位面积产量整体趋势来看都呈现出上升发展的势头,但广西区的发展整体上更加平稳,且单位面积产量高。据预测数据,云南省5年后的甘蔗单位面积产量可能达到67570.93 kg/hm2,接近于2011年的广西区的单位面积产量(见表2)。

甘蔗单位面积产量的主要影响因素包含:基本用田状况、标准化种植管理程度、机械化作业程度等。

在基本种植用田及种植品种方面,2015年国家发改委、农业部联合印发《糖料蔗主产区生产发展规划》:“计划5年内在广西区、云南省分别建成500万亩、200万亩糖料蔗核心基地。2020年底,广西壮族自治区累计完成土地整治504万亩,超额并提前实现“双高”基地建设目标,水利建设完成345.3万亩(桂政办发〔2021〕134号)”。同时在农业农村部最新公布的第一批全国种植业“三品一标”基地名单中,广西区来宾市兴宾区凤凰镇入选甘蔗“三品一标”基地,相对而言,云南省对于甘蔗基础用地建设的推动力量较为薄弱。

糖料蔗标准化是指以糖料蔗为对象,制定技术标准与管理标准,对于甘蔗种植全过程实行统一规范的标准种植与管理[12]。糖料蔗标准化主要包含甘蔗生产机械化、规范化,甘蔗标准的体系化。机械化的甘蔗生产种植是现代农业发展的要求,包含种植、收获、运输、加工全过程的机械化作业;体系化的甘蔗生产种植标准是规范标准化作业的支撑。

在机械化生产种植方面,国务院于2018年12月29日印发《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》,对此,广西区人民政府明确规划要在2025年实现甘蔗收获机械化率达到30%,并发布支持扶绥县、南宁市武鸣区等地创建全国甘蔗生产全程机械化示范县(桂政发〔2019〕37号);2021年9月广西区扶绥县入选全国第5批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县名单,成为广西区第一个也是全国首个甘蔗生产全程机械化示范县。云南省人民政府对此提出要改善主要经济作物薄弱环节“无机可用”的问题。

在标准化体系建设方面,我国甘蔗产业已在国家标准、行业标准、地方标准和企业标准4个层级形成较为健全的标准体系。据统计,我国现行有关甘蔗的各类标准体系共计135项[13]。甘蔗生产的国家标准建设始于1989年,现行的《糖料甘蔗》(GB/T 10498-2010)于2010年由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会共同发布,从宏观角度对甘蔗的技术要求、检验方式、检验规则等方面加以规范;在地方标准的建设中,广西区约占地方标准发行量的66.7%,云南省约占30.6%,其余省(区)合计占比2.7%[14]。相较而言,广西区甘蔗生产种植的标准化体系建设更为健全。

上游种植环节作为“第一车间”是保障甘蔗加工利用与流通的基础。甘蔗种植面积不高是云南省甘蔗产业链上游发展力量薄弱的突出表现,究其原因:一方面是因其旅游大省的发展定位,另一方面也因为甘蔗制品与其他特色农产品相比利润率较低,促使政府资金及相关支撑力量有所倾斜,从而导致一系列标准化的体系建设及推动措施的滞后。

1.2 中游加工利用环节

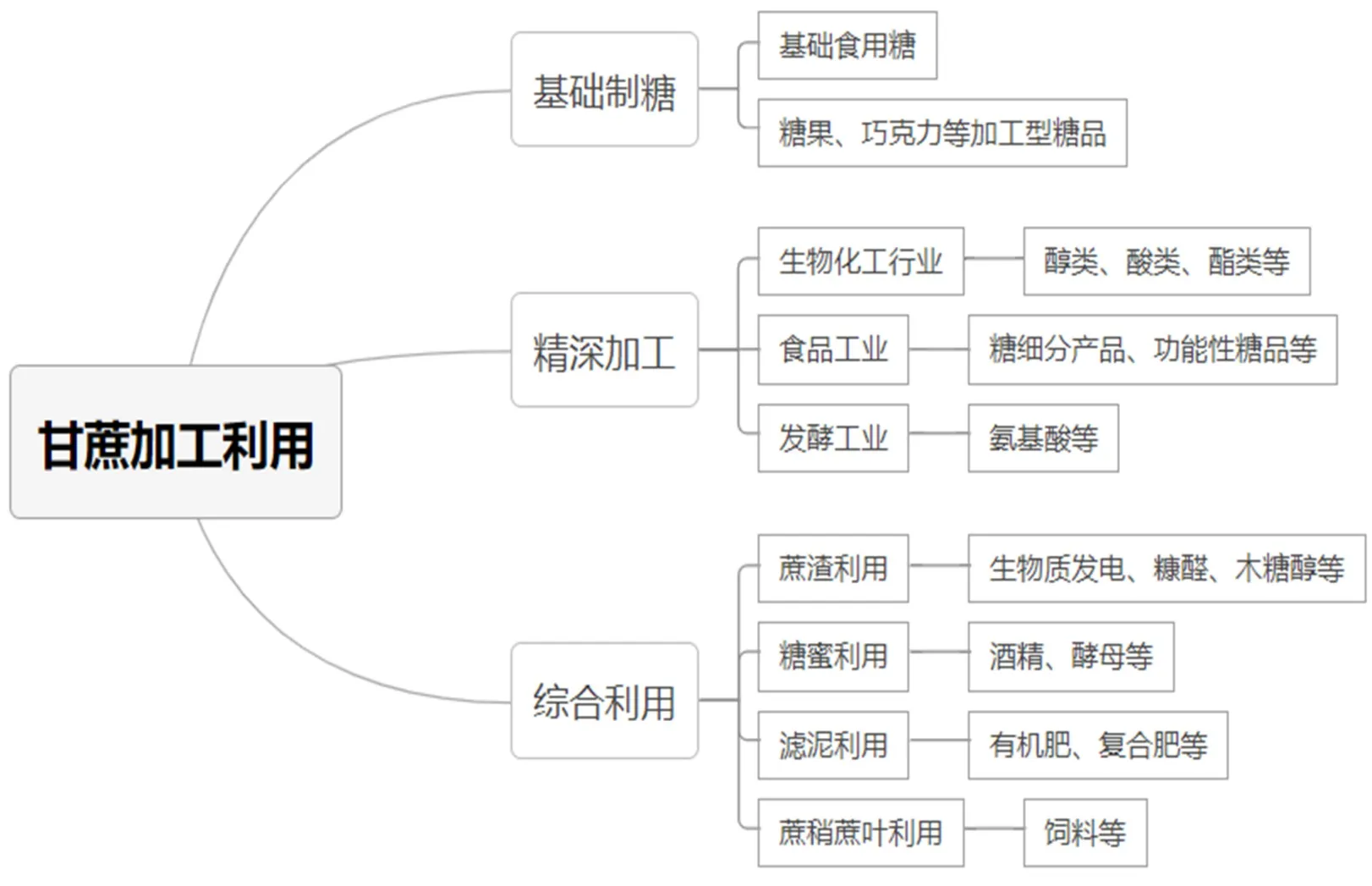

加工利用是产业链发展的核心,也是促进甘蔗产业从战略扶持性产业转向高值化优势特色产业的关键环节。纵观全球市场,完善的甘蔗加工利用包含3大层次:基础制糖、精深加工、综合利用(见图3)。首先,甘蔗用于生产基础食糖是保证国家食糖安全的要求,也是甘蔗产业最重要的功能。其次,在甘蔗资源的精深加工上,更多地将甘蔗产业与生物化工产业、食品工业、发酵工业相融合,如生产醇类、酸类、酯类、生物基类等产品。最后,在甘蔗资源的综合利用上,可对蔗渣、糖蜜、滤泥、以及蔗梢蔗叶等再加工,利用蔗渣进行生物质发电,利用糖蜜进行酒精、酵母等高附加值产品的生产,利用滤泥进行有机肥、复合肥的生产,利用蔗梢制作饲料等等,从而实现“一根甘蔗榨干用尽”。

图3 甘蔗加工环节全景图

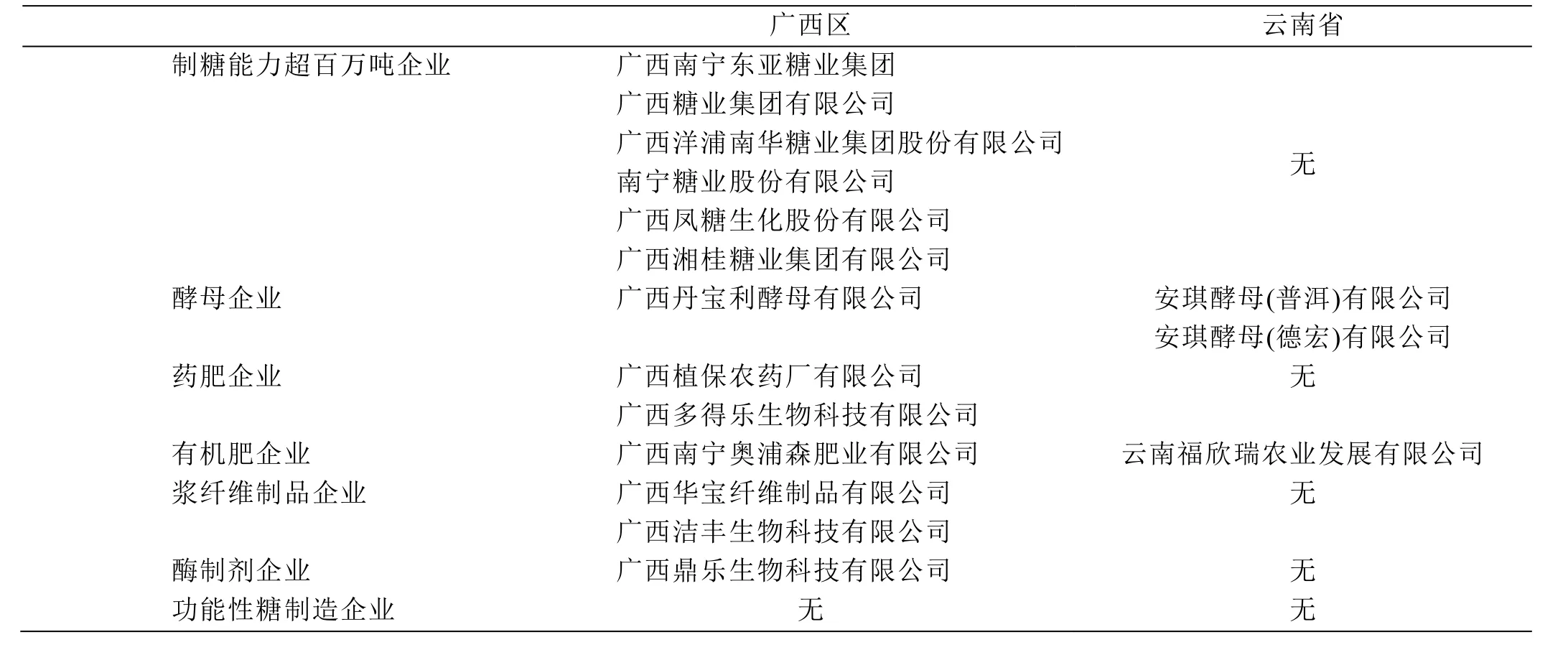

表3 广西、云南甘蔗加工企业对比 单位:kg/hm2

以甘蔗为原材料进行加工制造的企业,其发展水平是体现甘蔗中游加工利用环节完善度的重要因素,主要从制糖企业,酵母制造企业、药肥企业、有机肥制造企业、浆纤维制品企业、酶制剂企业以及功能性糖制造企业等几大类制造企业着手进行对比研究。

在甘蔗制糖头部企业发展水平上,广西区在“十三五”时期全区实施制糖企业战略重组和去产能工作,制糖企业产业集中度明显提升,截至2020年底,全区制糖能力超越百万吨的企业有6家。云南省没有制糖能力超越百万吨的企业,英茂糖业作为云南省制糖能力最强的企业,2020/21年制糖期产糖75万t,云南省甘蔗制糖头部企业与广西区相比其产糖能力仍存在一定差距。

酵母是一种利用率最高的微生物,在分析研究中将酵母企业与酶制剂企业分开进行研究。广西区以甘蔗为原材料进行酵母制造的企业为广西丹宝利酵母有限公司,其是由全球最大的酵母生产商——法国乐斯福集团和东糖集团合资共建的企业;云南省以甘蔗为原材料进行酵母生产制造的企业为安琪酵母(普洱)有限公司、安琪酵母(德宏)有限公司,其是由全球第3大酵母公司、国内酵母行业龙头企业——安琪酵母有限公司与昌裕糖业、英茂糖业合资共建的企业。广西丹宝利酵母有限公司所生产的产品包含专业酵母、家用酵母、工业酵母、酒酵母共4大类,安琪酵母除上述产业外开发出酵母提取物(YE)作为新型鲜味剂,酵母蛋白粉、益生菌、酵母锌等酵母源保健品,饲用高活性酵母、酵母水解物等动物营养品,酵母源生物有机肥、水溶肥等植物营养产品,真正实现了“糖蜜-酵母原料-酵母-酵母营养液-肥料-土地-农作物”的资源循环链。在酵母产业的发展上,云南省酵母企业发展水平较高。

在以甘蔗为原材料进行有机肥制造的企业中,广西南宁奥浦森肥业有限公司与云南福欣瑞农业发展有限公司分别作为2省(区)的典型企业。相比较而言,奥浦森肥业有限公司的企业规范性、标准化程度更高,所生产的产品获得“ISO9001国际质量管理体系认证”“ISO14001国际环节管理体系认证”“国家生物有机肥产品认证中心”等认可,而福欣瑞农业发展有限公司在标准化建设上相对欠缺。

在以甘蔗为原材料的药肥企业中,广西区拥有国内最大的甘蔗蔗肥生产基地——广西植保农药厂有限公司和新型肥料龙头企业——广西多得乐生物科技有限公司;在以甘蔗为原材料的浆纤维制品企业中,广西华宝纤维制品有限公司与广西洁丰生物科技有限公司作为广西区典型企业,都是以甘蔗渣为原材料进行可降解餐具的生产,广西华宝纤维制品有限公司目前年产能达4.5万t,并规划至2023年产能达7.5万t,而广西洁丰生物科技有限公司年产能约1万t;在以甘蔗为原材料进行生产制造的酶制剂企业中,广西鼎乐生物科技有限公司产品生产包含β淀粉酶、α淀粉酶等食品添加剂、工业酶制剂、生物聚合物、植物提取物等产品,少量涉及功能性糖的生产。在上述产品中,云南省目前没有发展水平较高的企业,加工环节的发展水平较弱。

1.3 下游流通环节

下游流通环节是指甘蔗制品的销售,主要包含订单销售、批发代理直销、网上零售、线下销售等多种方式,它是保证产业链持续性运转的关键。

云南省甘蔗制品销售流通具有极强的发展优势。首先,在产品市场上,云南省临近南亚、东南亚的独特区位优势,使其在开辟市场具有相对竞争力,一方面由于较短的运输距离能够较快地将本省的甘蔗制品输送至国外市场,减少运输成本;另外一方面也能够将国外劳动力引入国内劳动力市场,减免人力成本。其次,云南省高速发展的旅游业所带来的大量游客,使得具有地域特色的甘蔗制品具有可观的市场前景。最后,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的签订降低了产品关税,使协定成员国内的商品流动更加便捷,海外市场前景广阔。

1.4 小结

通过上述对比研究,发现云南省甘蔗产业链呈现出如下发展现状:

在产业链发展的3大环节上,上游种植环节与中游加工利用环节是产业链提升的重点,下游流通环节具有相对发展优势。云南省甘蔗产业上游种植环节存在着甘蔗基础用地发展水平较低、甘蔗标准化体系建设有所欠缺、机械化生产作业的覆盖范围较小等问题,究其原因一方面是由于甘蔗产业作为战略性产业遗留问题,另一方面是由于政府相关的政策推动力不足。中游加工利用环节中甘蔗产业在酵母行业取得较好的发展,但是头部制糖企业的产糖水平与广西区相比仍有差距、药肥等加工企业发展薄弱、产品精深加工不足。

2 完善路径

基于云南省独特的光热资源,国内国际2个市场、2种资源的独特区位优势,抓好签订区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)所带来的市场机遇,以云南省“十四五”农业农村现代化发展规划为指导,巩固提升甘蔗糖业产能,实现差异化发展,创建具有文化底蕴、鲜明地域特征“小而美”的特色甘蔗产品品牌。

2.1 上游种植环节

针对上游种植环节的系列问题,主要从以下2个方面着手:

2.1.1 明确产业发展规划,细化具体发展措施

产业发展规划是产业发展的重要推动力,甘蔗产业作为保证国家食糖安全的重要支撑,发展需要政策的强势助推。在产业具体发展定位上,以“错位发展”为策略定位,选育推广高糖分品种,打造具有品牌特色、产品特色、地域特色的甘蔗产业。在具体发展措施上,细化政策落实机制,构建产业支撑体系。在推动甘蔗生产种植机械化过程中,要加强完善甘蔗机械购机补贴政策,设立专项补贴基金,对于相关集体、个人进行考核,依据机械化水平进行资金分级奖励,机械化程度越高,资金奖励额度越高;在推动种植经营规范化、标准化、专业化的过程中,以政府购买服务的方式,鼓励甘蔗科研院所宣讲交流甘蔗种植、加工、消费等全产业链模式,建立产学研一体融合点,深度了解蔗农及相关集体的难点需求,有针对性地进行研究;在保障蔗农利益上,推动落实“价格保险指数”,保障蔗农基本权益,同时设立省级食糖储备基金,联合各个地级市,为甘蔗产业发展设立保障线。

2.1.2 促进基地加速发展,增强基地-企业融合

基地建设是种植产业链发展的重要着力点。在未来的基地建设中,要增强企业与基地的融合发展,建立起日常的联合交流机制,且这一交流机制不仅局限于销售端口的企业融合,也要兼顾前端机械设备供给公司、中端纯加工类厂商的联系。加强基地与前端机械设备供给公司的联系,构建甘蔗统种统收机制,尝试与机械设备公司建立长期的租赁合作关系,将产业园或合作社作为中间第三方,一方面对接农户需求,另一方面对接设备租赁,从而推动基地机械化进程。众多蔗农联合统种统收,促进规模经济成型,摊薄生产成本,促进蔗农增收。

2.2 中游加工利用环节

针对中游加工利用环节的系列问题,主要从以下几方面着手:

2.2.1 涉糖企业产能升级,提升产业集中度

云南省目前生产加工环节最突出的问题在于头部企业发展力量不足,与广西区头部企业的产能相比仍然存在着较大的差距,故之后云南省应着重培育头部企业。目前云南省产能最高的企业是英茂糖业,年产糖约75万t,在产业链发展完善过程中,可将其作为提升产能重点培育对象,鼓励中小型企业的兼并重组,发挥各方优势资源。同时每年开展与广西头部企业的合作交流,尽力提升产业的集中度,着力打造一家“百万吨”甘蔗制糖企业。

2.2.2 开辟功能性糖市场,促进与知名品牌的合作

功能性糖主要包含赤藓糖醇、糖醇、低聚果糖等产品,其能够很好地满足人们对于健康生活方式的追求,甘蔗作为生产功能性糖的重要原材料,具有广阔的市场发展潜力。云南省甘蔗加工环节可以将生产功能性糖作为重点突破方向,与国内知名企业进行合作。保龄宝是中国功能糖产业的开创者与引领者,也与可口可乐、雀巢、元气森林、蒙牛、伊利等著名企业形成了战略合作伙伴关系。在云南省甘蔗产业加工产业链的发展过程中,可尝试与保龄宝股份有限公司进行战略合作,建设“英茂糖业+政府+保龄宝”3方主体的合资原料生产加工供应企业。

2.2.3 加快发展酵母产业,推动酵母制品多样化发展

糖蜜是甘蔗生产加工过程中的副产品,也是酵母产业的主要原材料。安琪酵母作为云南省内最大的酵母生产企业在国际国内市场上都具有较强的竞争力,在产业转型升级过程中也应当充分发挥好这一优势,深化酵母产业的创新性发展。推动酵母业与医药领域、大健康领域、化妆品生产领域的联动融合,并加快研发药用酵母、酵母蛋白粉等二三级产品。政府方面可以给予酵母企业较大力度的支持政策,构建“蔗企+酵母企业”的联合发展平台,将蔗企所生产的糖蜜统一售予酵母企业,由政府出资来补齐这一部分的差额,深化资源利用的同时降低酵母企业的生产成本与信息不对称所致使的资源浪费。

2.2.4 秉持绿色发展理念,助力本省生态良性循环

我国甘蔗加工正面临着从“一根甘蔗吃干榨净”到“一根甘蔗吃光用尽”理念的转变。新发展理念下,要求充分利用好甘蔗资源,对此,本省甘蔗制品的生产加工也应当秉持绿色发展理念,促进本省甘蔗生产加工领域的转型。一方面,引导蔗企进入纤维制品生产领域,加快蔗渣生产纤维制品技术的成熟,利用蔗渣生产环保餐具、药用口罩等产品的生产;另一方面,推动本省蔗梢蔗叶生产饲料、有机肥的发展,使其在种植、养殖领域发挥作用,助力本省生态的良性循环。

2.3 下游流通环节

下游销售流通环节的发展必须要促进糖业与文旅业融合,打造特色糖业品牌。目前广西区甘蔗基础食糖品牌较好,云南省甘蔗糖业发展必须进行错位竞争,在保持云南省现有糖业品牌的基础上,致力于在中短期内打造具有地域影响力产品品牌。以变革红糖品牌的销售方式为例,可以将云南省非物质文化遗产——巧家小碗红糖作为品牌发展的战略起点,首先,集中当地民众作为红糖制作人员,联系当地企业做好产品加工包装与线上推广;其次,将部分收入用于构建特色红糖小镇作为品牌营销与产业扩张的发展基地;最后,将红糖与文旅相结合,在特色景点处设立红糖销售点,提高产品知名度。