Editor's Letter

我上一回收拾行囊、遠走高飞,已经是……已经好几年前了。

别说旅行了。弹窗的时候,好几次是连家门口都出不去。帕斯卡尔有过一个奇怪的看法,他在《思想录》中说:“所有人类的不幸都来源于一桩事,也即,不懂得如何安静地待在房间里。”我觉得现下的历史显然已经证明,即便“安静地待在房间里”,该不幸还是会不幸。

“我讨厌旅行,我恨探险家。”在开始记述自己在亚马孙流域与巴西高地森林所经历的那几次也许是20世纪最伟大的旅行探险之时,李维史陀最先写下的竟然是这样一句开场白。这可叫人怎么说呢——我喜欢旅行,我是“探险家”(ISFP)。

的确,我的旅行与探险无法让我像李维史陀那样一回到家就写出一部《忧郁的热带》这样的人类学巨著。李维史陀说:“我们的青春期男女……用不同的方式逃避当代文明加在他们身上的规范。逃避的方法有时是往上爬,去爬山;有时是往下降,降入地球的内部;有时是平面行走,到遥远的国家旅行。”也许的确与李维史陀口中的“青春期男女”一样,我曾经的那些所谓的旅行与探险,不过是庸碌生活中的种种“逃避”罢了,算不得什么壮举。

可是,我们这些“青春期男女”,现在是连“逃避”也已经不能了。

倒是博尔赫斯宽容得多。在《地图册》的开篇,他写道:“发现前所未知的事物不是辛巴达、红头发埃里克或者哥白尼的专业,人人都是发现者。开始先发现苦、咸、凹陷、光滑、粗糙、彩虹的七色和字母表上的20几个字母;接着发现面庞、地图、动物、天体;最后发现怀疑、信仰和几乎完全能确定的自己的无知。”他与玛丽亚·儿玉一起游历了许多地方,他们一起记录下了“各个不同、独一无二的声音、语言、晨昏、城市、花园和人们”。我想他们的旅行也未见得就一定比李维史陀的逊色很多。

如同他们那样,我曾经也出走过许多地方。那些地方现在都怎么样了?

“去岁之雪今何在?”弗朗索瓦·维庸《古美人歌》中的这一句咏叹此时就显得尤为剀切。翁贝托·埃柯引用过这句诗,他辅之以12世纪本笃会的一位名叫莫莱的贝尔纳的僧侣的话:“昔日玫瑰以其名流芳,今人所持乃玫瑰之名。”那些地方如今对于我而言,可以说是只剩下这样的一个个地名了。

常年困于病榻的普鲁斯特非常钟爱地名。地名是一个人的似水年华,是我自己的地图与疆域,尽管这个世界始终不是我们的。

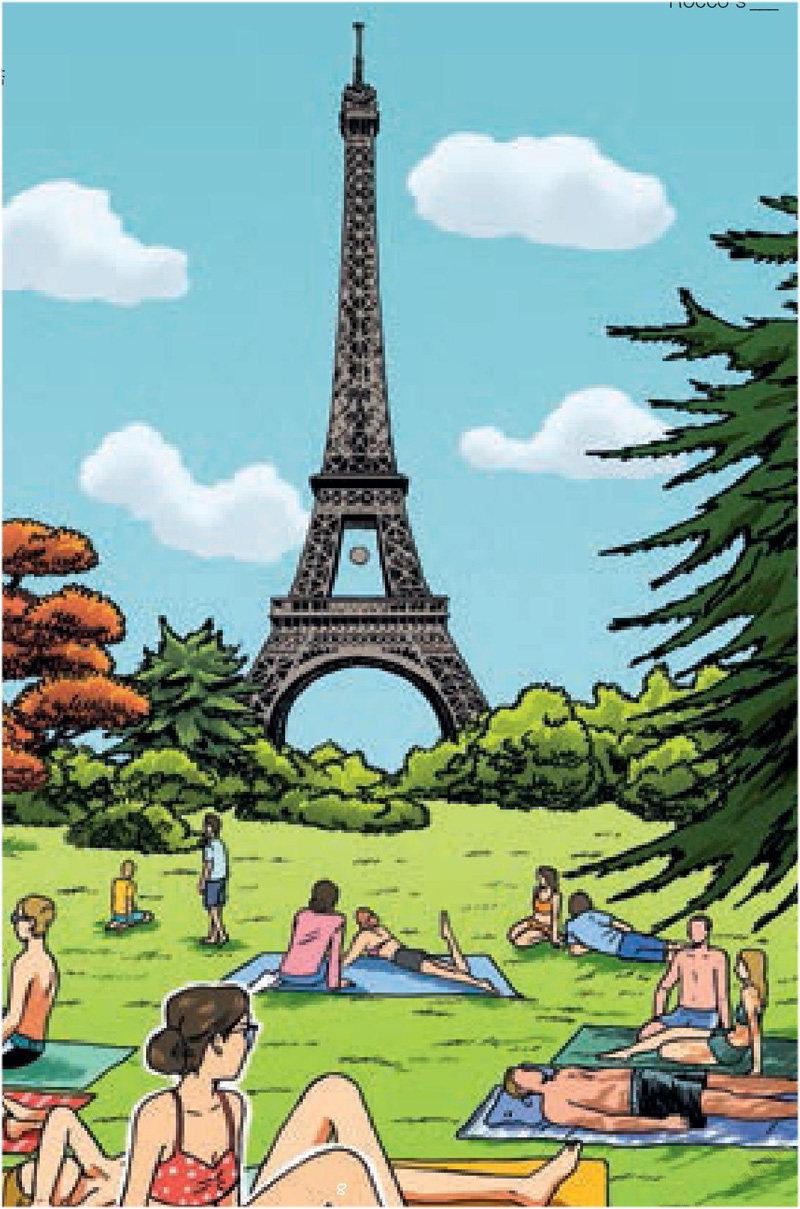

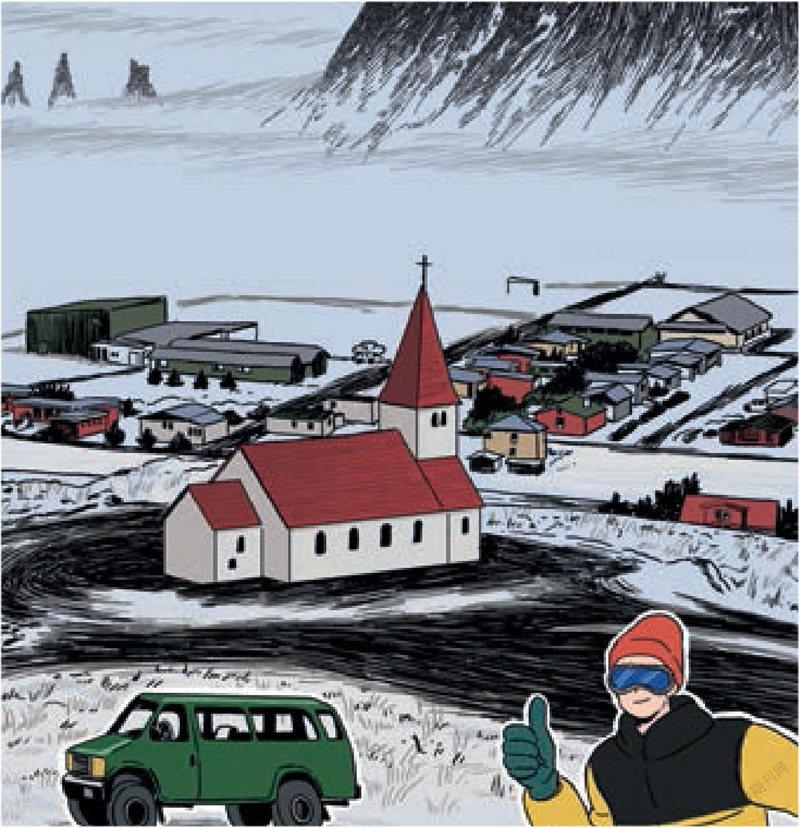

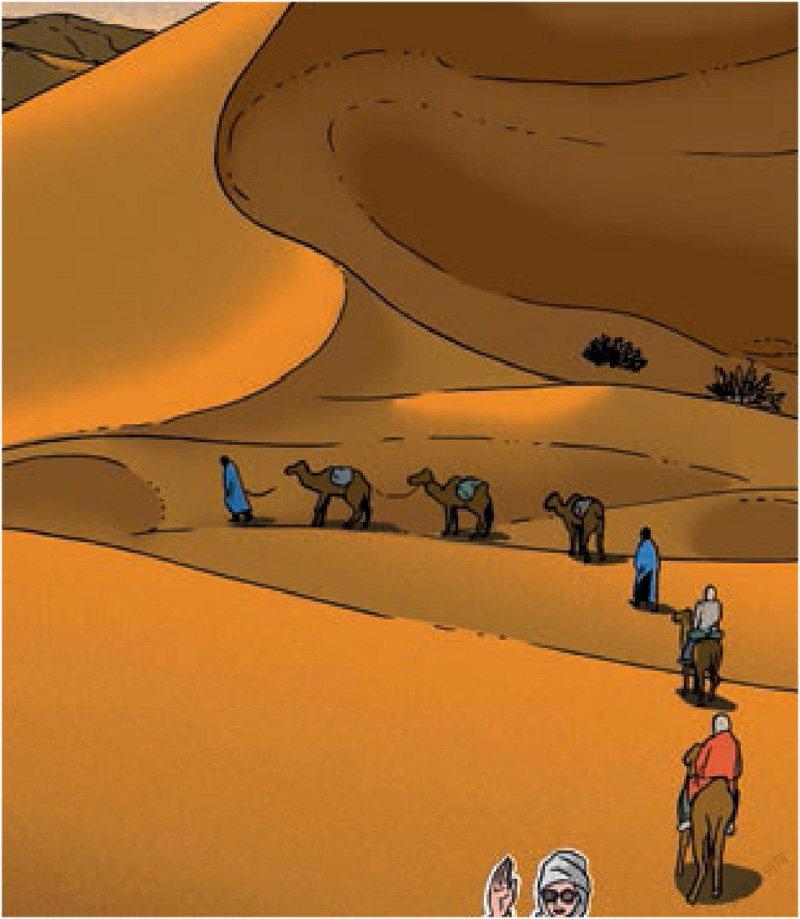

这已经是疫情以来的第三个春天。刚刚过去的这个四月,实在就像艾略特《荒原》的第一行所形容的一样。我们的编辑巧克力在这个春天结束之际制作了一组插画,题名为《好想出去玩啊》,没有一句台词,然而千言万语尽在那不言中了。

夏多布里昂在《意大利之旅》中写道:“每一个人身上都拖带着一个世界,由他所见过的、爱过的一切所组成的世界,即便他看起来是在另外一个不同的世界里旅行、生活,他仍然会不停地回到他身上所拖带的那个世界里去。”与夏多布里昂不同的是,我想:每一个人,即便他不得不像帕斯卡尔所要求的那样“安静地待在房间里”,“他仍然会不停地回到”属于他的地图与疆域中去。