基于引力模型的山西省旅游经济空间网络结构特征及优化模式探讨*

郭艳萍 陈宏吉

0 引言

旅游业的迅速发展在一定程度上促进了区域之间的要素流动与资源互补,但由于区域间存在着空间区位、旅游资源、基础设施、政策与社会环境等差异,随着旅游业的深入发展,出现了区域间旅游经济差异明显,空间结构不协调等现象。“十四五”伊始,各级政府高度重视旅游发展的区域协调与高质量发展,2021年6月2日文旅部印发了《“十四五”文化和旅游发展规划》,提出优化文化与旅游发展布局,推进区域协调发展、促进城乡融合发展[1]。2021年2月22日,山西省出台《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》,对深化文旅融合发展作出具体部署,提出高质量推进“快进慢游深体验”旅游路网[2]。因此,从学术角度研究区域间旅游经济空间网络现状与问题并提出相应对策,将会促进区域经济协调发展与全域旅游良性升级。

关于旅游经济空间网络结构的研究,国外始于20世纪60年代[3],研究方法与理论选择上,最初主要依据中心地理论对旅游经济空间网络关系进行研究,后来逐渐借鉴引力模型、社会网络分析方法,研究对象主要为旅游流、大中小尺度地理区域旅游经济空间结构、区域旅游联系等[4-7],例如玛丽亚·桑塔纳-加列戈(María Santana-Gallego)运用引力模型研究了国际旅游在国际贸易中的作用[6];施新宇(Hsin-Yu Shih)运用社会网络分析方法研究了台湾南投县自驾游旅游目的地网络特征,并根据特征值提出相应的旅游线路与服务设施[7]。国内对旅游经济空间网络结构的研究始于20世纪80年代[3],研究方法主要选用GIS、ESDA、地理探测器、社会网络分析法,研究内容多为旅游空间网络结构特征、结构演变、影响因素和优化策略等,研究区域涉及跨省泛经济区域、省域、市域以及城市群等各级尺度的地理区域,内容丰富。例如郑伯铭等运用修正的引力模型和社会网络分析方法对云南省旅游经济联系网络空间结构的演化进行分析[3];王凯等运用社会网络分析法,结合ArcGIS空间分析法对集中连片特困区武陵山片区旅游经济空间网络结构演化做了研究[8]。综合国内外研究发现,目前在社会网络分析法和引力模型运用上,仍然存在不足:一些学者在进行引力模型分析时忽略了各研究单位旅游经济联系的相互差异性[3]和不对称性,出现研究结果精确度低的现象;在修正引力模型时部分学者选取旅游收入等旅游经济相关数据导致数据重叠使用,精度降低;社会网络分析方面,学者们在矩阵二值化过程中截断值的选取不当造成网络节点之间的关系表征不清晰;研究区域选取上,多研究旅游业较为发达和发展较为迅速的区域,目前在经济转型过程中将旅游业作为支柱产业的区域逐渐增多,但鲜有对这类区域的相关研究。

因此,本研究将研究视角集中于产业升级转型过程中旅游业为支柱产业的旅游资源大省,探索缩小研究单位后旅游经济联系差异性的修正引力模型方法、找寻减小二维矩阵二值化过程中所产生误差的方法,丰富和拓宽旅游经济空间网络结构研究内容和研究方法;同时探究山西省旅游空间网络发展现状与问题,即以山西省市域为研究单位,运用修正引力模型和社会网络分析法,结合山西省现状,对其市域旅游经济空间网络结构特征及其变化进行分析,并探寻适合山西本土化个性化的旅游发展模式。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

本研究主要选用引力模型和社会网络分析方法测算山西省市域旅游经济空间网络结构。引力模型在旅游地理学上最初用于两地间旅游流的测度[9],后来逐渐运用到各个研究领域。该模型根据不同研究对象的相应特征,选取不同参数,量化分析研究对象内部各单位的空间相互作用。社会网络分析法用于测算社会学中所研究要素之间相互关系的结构,并将其可视化和具体化,进而发现要素之间的关系特征。本研究将上述两种方法相结合,运用引力模型量化分析山西省各市域之间的旅游经济关系,在此基础上,再运用社会网络分析法测算各市域范围之间旅游经济网络的中心性、网络密度和核心—边缘结构。

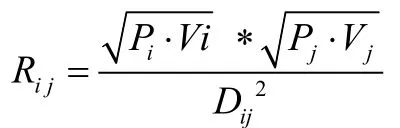

1.1.1 修正的引力模型

20世纪40年代,乔治·金斯利(George Kingsley Zipf)研究得出原始的引力模型:Rij= (Mi⋅Mj)/Dijb[10],随后王苏洁等参考前期研究结果,使用最大可能联系强度模型[11]:

测算了长三角地区旅游经济联系强度[12],但该计算方法忽略了城市与城市之间联系的差异性,例如:大城市在经济与旅游发展等方面对中小城市的引力要大于中小城市对大城市的引力,由于在计算过程中忽略差异,造成相互引力无差别,空间上表现为无向网络,造成研究结果误差增大;基于此,李山等根据国内外相关研究成果,构建了一个基础的旅游引力模型,该公式中将人口规模作为重要参数,人口规模增加,GDP随之增加,则人口出游能力增强,人均GDP是衡量区域经济发展水平的重要指标,也在很大程度上反映了区域旅游经济发展水平,因此将人均GDP纳入公式中作为修正系数,解决了研究单位之间联系差异性的问题。本研究结合上述研究成果,得到如下的修正引力模型:

其中:Rij为i市与j市间的旅游经济联系度,P和V分别代表某市的年内旅游人次和年内旅游总收入,Dij代表i市与j市之间高速公路里程数;Kij为修正系数,g代表某市的人均GDP,G代表某市的年内GDP总量,d代表某市的年内人口总量;Ni表示i市的旅游经济联系总量。

1.1.2 社会网络分析相关方法

1.1.2.1 网络密度

网络密度指区域内现存相关关系的数目与理论最大数目之比,在本研究中指山西省内市域之间旅游经济有联系的数目与其理论最大联系数目之比,数值越大,则旅游经济联系越紧密。公式为:

其中:D表示网络密度,M表示现存相关关系的数目,N表示理论上各地市之间的全部联系量。

1.1.2.2 中心性

中心性在社会网络分析中比较常用的有:点度中心性、中介中心性和接近中心性[13]。点度中心性主要测算一个区域内的核心位置,在本研究中即区域内某一位置点与其他位置点相比较之下,与区域内其他位置点都有联系,那么这一位置点在该区域内处于核心位置。此外,点度中心性包括点入度和点出度,点入度指其他位置点流入该位置点的关系数目,点出度指该位置点流入其他位置点的联系数目。公式为:

其中:CDi表示点度中心性,Mi表示区域内某位置点与其他位置点的联系数目,N表示最大可能的联系数目。

中介中心性在本研究中指区域内某一位置点是否处于其他位置点相联系的中间位置,若在,则说明此位置点的中介中心性高,反之低。即某一地市在其他地市连接中所处的中间位置。公式为:

其中:CBi表示中介中心性,g表示区域内所有联系数,gjk(i)表示区域内j区域到k区域的所有连接数中经过i区域的连接数,gjk表示区域内j区域到k区域的所有连接数,其中j≠k。

接近中心性指区域内某一位置点到其他位置点的捷径之和,数值越大,则该位置点不受中介点“控制”的作用越大,表明其不是区域网络联系的核心点。在本研究中指山西省内某一位置点与其他位置点的捷径之和。公式为:

其中:Cc(i)表示接近中心性,n为区域内研究单位总数,即山西省拥有的地市之和,dij表示区域i到j区域的最短距离,即山西省各地市之间的最短距离。

1.1.2.3 核心—边缘结构

核心—边缘结构是根据聚类对区域内的核心地区与边缘地区进行划分,在本研究中指在旅游经济空间网络结构中划分处于核心区的地市与处于边缘区的地市。

1.2 数据来源与处理

山西省旅游业发展主要以各地市为单位进行开发与规划,因此本研究以市域为单位进行探讨,数据获取以各地市为基本研究单位。山西省自2001年开始评定A级景区,旅游业的发展速度也随之加快,因此本研究主要探讨2001年以后的旅游经济网络空间结构,由于2001年旅游经济相关数据获取不全且处于A级景区初步成立阶段,旅游经济效应不明显;2020年因疫情影响,旅游经济发展受阻。因此依据数据可获取性、真实性与科学性原则,本研究选取了2002年、2006年、2010年、2015年 和2019年五年相关数据来测算。旅游经济数据有:2002年、2006年、2010年、2015年和2019年山西省各地市旅游总收入、旅游人次、GDP总量、区域总人口,此类数据来源于研究年份相应地市的《国民经济与社会发展统计公报》和统计年鉴;表征交通数据的有交通时间和交通距离,由于不同的交通方式在同样的距离前提下,交通时间很难表征,且2002年以来,山西公路建设迅速,自驾游逐渐成为旅游的重要交通方式,根据王松茂等学者的研究[3,7,12,14],本研究的交通数据选取了研究年限各地市间高速公路里程数,来源于研究年份当年出版的《中国高速公路及城乡公路网地图集》。文中所用底图及地图矢量数据来源于国家基础地理信息系统数据库(www.ngcc.cn)。

本研究借助Ucinet软件进行山西省旅游经济的社会网络分析,通过前述方法与数据得到山西省各地市旅游经济联系度与联系量,并得到五个12*12的旅游经济联系度矩阵,在矩阵二值化处理上,很多研究者仅依据实际数据选择一个截断值对矩阵进行二值化,存在一定的片面性和误差。本研究依据科学性、可操作性原则,经过反复试验后,选择每行数据的平均值,即每个地市与其他地市的联系度平均值作为截断值进行二值化,大于截断值,则将联系度数值简化为1,小于则简化为0。

2 各地市旅游经济联系度与联系量分析

根据引力模型公式求得山西省各地市间的旅游经济联系度和各地市旅游经济联系量,并运用Ucinet中的Netdraw功能进行可视化表达(图1)。可见2002—2019年间山西省各地市旅游经济联系发生了巨大变化。2002年,旅游经济联系度最强的两地市为太原→晋中,旅游经济联系度为13.81,太原作为旅游经济增长极,对周边的辐射带动作用较为明显。从空间范围来看,山西省在此时的旅游经济空间呈现不均衡的特征,旅游经济联系度达到1以上的条数仅为3条。以太原为绝对增长极对外进行旅游经济联系,其余地市旅游经济联系不紧密,部分地市成为孤立点。2006年,太原→晋中的旅游经济联系度仍然稳居第一,为79.62,比2002年增涨了5.77倍,空间范围上,全省旅游经济空间仍然呈现不均衡状态,但此时空间联系度有所增强,旅游经济联系度达到1以上的条数增为4条。2010年,旅游经济联系度最强的两地市仍然为太原→晋中,比2006年增涨了2.91倍。从空间范围来看,全省内旅游经济联系度有所增强,旅游经济联系度达到1以上的条数有36条,达到10以上的有4条,达到100以上的有2条。太原仍然作为绝对增长极对外进行旅游经济联系,联系强度不断增大;极大值与极小值之间的差距较2006年增大;除极值以外,大部分旅游经济联系度的差别不大。空间上表现为旅游经济空间网络趋于均衡,但太原增长极的地位更加凸显。

图1 2002年、2006年、2010年、2015年、2019年山西省市域旅游经济空间网络结构图Fig.1 the spatial network structure of the tourism economy of Shanxi Province in 2002, 2006, 2010, 2015 and 2019

2015年,旅游经济联系度排在第一的为太原→晋中,数值为2 332.88,比2010年增涨了29.3倍。空间范围来看,旅游经济空间网络在2010年的基础上,继续向均衡化方向发展。全省内旅游经济联系度大于1的有102条,增涨了2.83倍,达到10以上的联系条数有34条,增加了8.5倍,达到100以上的联系条数有3条。2019年,旅游经济联系度排在第一的仍然为太原→晋中,数值为19 184.76,比2015年增涨了约8.22倍。其增幅超过2002—2010年间的增幅,可见2010—2019年间的旅游经济发展迅猛,旅游经济联系增强,晋中逐渐成为次一级的旅游经济增长极。从空间范围来看,全省内旅游经济空间联系网络呈现均衡化发展,全省内旅游经济联系度均大于1, 达到10以上的联系条数有94条,增加2.76倍,达到100以上的联系条数有19条,增加了6.33倍。太原仍为绝对增长极,但此时晋中作为次一级增长极的地位不断凸显。

根据上述公式,计算出各地市在2002年、2006年、2010年、2015年和2019年的旅游经济联系量(表1)。从数值来看,2002—2019年间旅游经济联系量排在前三位的城市均为太原、晋中、忻州,且增幅不断增大,增速加快,排在后四位的运城、大同、吕梁、朔州四地市随年限不同,排名交替变化,说明太原、晋中和忻州一直作为旅游经济的增长极在全省旅游经济联系与辐射上发挥着重要作用;排名后四位的地市在2002—2019年间不断变动,说明旅游经济与外界联系不紧密的城市旅游业也存在不同程度的发展,但由于这四地市在旅游发展过程中存在着不同的缺陷,因而其总排名仍然落后。首先运城、大同、吕梁、朔州受地形限制与区域位置影响,一定程度上限制了交通通达性,交通距离疏远,其与外界的经济联系不紧密;其次各地市对第三产业不够重视,2010年后随着产业转型升级态势的出现,旅游业作为新兴产业之一得到青睐,但由于其起步较晚,目前旅游业知名度与吸引力仍然靠后,旅游服务水平仍有待提高。从数量比例关系来看,太原一直稳居榜首,表明太原是全省旅游经济联系中绝对增长极,但其在全省的比例随着时间推移不断减少,说明其他地市的旅游经济逐渐发展,各地市间旅游经济差异逐渐缩小,其余地市在旅游经济联系过程中作用逐渐加大。2002—2019年间,排在第二位的晋中旅游经济联系量占比不断增加,表明其作为次一级旅游经济增长极对外联系作用不断加强,其余地市占比均呈现小幅度变化。

表1 2002、2006、2010、2015、2019年山西省市域旅游经济联系量Tab.1 the amount of tourism economic connections in Shanxi Province in 2002, 2006, 2010, 2015 and 2019

3 旅游经济空间网络结构分析

3.1 网络密度

本研究对2002年、2006年、2010年、2015年、2019年五期旅游经济联系度矩阵进行二值化处理以后,运用Ucinet6.560计算得到旅游经济联系网络密度(表2)。2002年旅游经济联系网络密度为0.227,实际有效联系条数为25条;2006年旅游经济联系网络密度为0.255,实际有效联系条数为28条;2010年该值为0.245,实际有效联系条数为27条;2015年旅游经济联系网络密度为0.255,实际有效联系条数为28条;2019年该值为0.282,实际有效联系条数为31条。山西省11个地市理论联系条数为110条,实际联系条数远小于110,由此可见,山西省整体旅游经济联系不紧密,虽在2002—2019年之间存在波动增长,但相比于经济发达地区[15]的旅游业和以旅游业作为主导产业的省份[16]来说,山西省旅游经济发展水平较差,发展能力有待进一步提高。从演化角度看,山西省旅游经济联系网络在五期数据中波动增长,在2019年增长至最高值,表明旅游经济联系不断加强,旅游经济联系网络向均衡化方向发展。

表2 山西省2002年、2006年、2010年、2015年、2019年旅游经济联系网络密度Tab.2 the density of the tourism economic contact network in Shanxi Province in 2002, 2006,2010, 2015 and 2019

3.2 中心性

运用Ucinet6.560与ArcGIS10.2测算山西省旅游经济空间网络联系现状并进行可视化表达。山西省旅游资源丰富,但自然和经济社会环境在各地市间差异较大,很大程度上影响了各地市间的旅游经济联系,因而主要选取了点度中心性、接近中心性和中介中心性三个指标从不同角度分析山西市域旅游经济空间网络联系结构与演化特征。

3.2.1 点度中心性

从点入度来看(图2),在研究年限内,排在第一和第二的分别为太原和晋中,最后两位是吕梁和阳泉。其点入度数值存在不同程度的增加。从空间结构来看,形成以太原为绝对核心的空间结构,随着旅游经济的发展,各地市旅游经济中心性逐渐提高,空间演化特征呈现以太原、晋中为核心的南北轴向演化,东西向发展缓慢。

图2 山西省旅游经济联系点度中心度:点入度Fig.2 the centrality of Shanxi’s tourism economy connection point degree: point-in-degree

从点出度来看(图3),在研究年限内高值区位于晋南(临汾)与晋北(大同、朔州)地区,表明其向外界进行旅游经济“求助”较频繁,低值区在晋中和太原,随时间推移,点出度高值区仅留下临汾一个城市,各地市旅游经济不断发展,完全依赖外界旅游经济的城市开始减少,出现交互式联系。点出度空间结构为核心式空间结构,山西南部与北部为点出度核心区,中部为点出度外围区。其演化过程呈现均衡到集聚,集聚到均衡的特征,表明随着旅游经济的不断发展,山西省旅游经济空间网络特征从初期多数地市完全依赖外界旅游经济到旅游经济发展快速期的交互式联系转变。

图3 山西省旅游经济联系点度中心度:点出度Fig.3 the centrality of Shanxi’s tourism economy connection point degree: point-out-degree

3.2.2 接近中心性

从点入度来讲(图4),研究年限内高值区位于晋南与晋东南地区,晋中地区(太原、晋中)均处于低值区,晋北地区处于中间区,表明晋南、晋东南地区与附近区域的直接联系多。各地市接近中心性点入度数值随时间推移均出现增涨。空间结构表现为以晋南晋东南为核心区域的块状集聚式特征,演化趋势走向均衡化。

图4 山西省旅游经济联系接近中心度:点入度Fig.4 the proximity of Shanxi’s tourism economy connection to the centrality: point-in-degree

从点出度来讲(图5),其空间分布及变化与点入度呈相反态势,高值区在太原、晋中,地处山西中部的优势地理位置显现出来,为其提供了直接的联系通道和捷径;其余地市在主动与外界进行旅游经济联系时均需通过必要的中间通道,直接联系通道少[17],表明其旅游经济发达程度低。空间结构形成以山西中部地区(太原、晋中、忻州)为核心的集聚特征。

图5 山西省旅游经济联系接近中心度:点出度Fig.5 the proximity of Shanxi’s tourism economic connection to the centrality: point-out-degre

总体而言,点入度和点出度的空间结构与演化呈现相反特征,最终旅游经济空间联系网络形成以太原、晋中等山西中部地区为核心的极核式结构,演化趋势逐渐均衡化。临汾、运城等地市虽然旅游经济联系量不断增加,但其仍以周边地区为主要联系对象,直接联系较多,联系的独立性和有效性较高[13];太原、晋中由于吸引拉动能力强,外界主动寻求联系的次数多,间接联系通道随之增多,因而出现山西中部点入度低,南北部点入度高的情况;同时,在太原、晋中发挥其辐射带动能力时,其主动与外界联系时依靠其优良的地理位置向外辐散,直接联系较为便利,也就呈现出山西中部点出度高、南北部点出度低的现象。点入度与点出度的变化共同凸显出太原、晋中的旅游经济核心地位,但随着旅游经济的快速发展,各地市之间的快速联系增加,空间结构演化趋向均衡化。

3.2.3 中介中心性

从中介中心性来看(图6),2002—2010年,中介中心性高值区在太原,表明太原中介通道作用显著,对其他地市的控制能力强,拥有绝对的核心地位;其余地市数值较低,但在研究年限内数值不断增涨。2010—2019年,高值区逐渐南移,长治和临汾中介中心性为最高值,太原中介地位下降。总体而言,山西旅游经济空间网络结构的中介中心性逐渐向南部推移,研究时段内旅游经济中介通道呈现以个别地市为核心的点状分布特征。

3.3 核心—边缘

从核心—边缘结构来看(表3、图7),2002—2019年,核心区逐渐增多,边缘区减少。表明各地市间旅游经济相互联系增多,太原作为绝对核心区一直在旅游经济联系中发挥着举足轻重的作用。从网络密度来看,2002年,核心区↔核心区、核心区→边缘区网络密度值高,核心区在此时控制能力高;随后的时间段内,核心区↔核心区网络密度值下降,核心区→边缘区、边缘区→核心区网络密度值增高,表明整体旅游经济联系水平提高;到2019年,核心区↔核心区、核心区→边缘区之间的旅游经济联系网络密度值增大,由此看来,旅游经济核心区对山西省整体旅游经济发展具有带动和促进作用;但边缘区→边缘区之间的旅游经济联系变化较小,制约着整体旅游经济水平的提高。

图7 山西省旅游经济联系核心区与边缘区Fig.7 the marginal area and the core area of Shanxi’s tourism economic connection

表3 山西省旅游经济联系网络密度(核心区与边缘区)Tab.3 the density of Shanxi’s tourism economic connection network (core area and marginal area)

基于上述旅游经济空间网络结构分析,建议山西省应从以下几方面完善旅游服务水平(表4),提高旅游经济发展水平。

表4 旅游经济空间发展建议Tab.4 specific suggestions for the development of tourism economy

4 旅游经济空间发展模式探讨

根据以上研究结果,针对目前山西省旅游经济联系现状,从空间基本要素出发,探讨并构建促进山西旅游经济联系协同发展的空间模式[18],为山西旅游经济协同发展提供合理参考(图8)。

图8 山西省旅游经济空间发展结构图Fig.8 spatial development structure of tourism economy in Shanxi Province

4.1 旅游地空间发展结构构想

4.1.1 三核心

从中心性分析来看,太原在旅游经济联系中拥有绝对的核心地位,晋中处于次级核心地位,临汾对外联系密切,中介地位明显。因而可将太原定为一级旅游核心点,晋中与临汾作为二级旅游核心点,在未来旅游经济发展中,应充分发挥太原和晋中一级、二级核心点在资源开发引导、基础设施服务、旅游管理等方面的辐射带动作用,继续增强临汾中介通道作用,提高其旅游服务水平,修建不同等级的旅游道路,加强其与周边地区的旅游经济联系。因此,对于核心点与中介点而言,首先应明确自身旅游特色定位,提高其自身旅游经济影响力;其次提高其基础设施服务水平和旅游管理水平,优化社会与经济环境,吸引外来游客;最后应从战略高度上,理清自身价值所在,树立全局意识和大局意识,主动承担起引领带动职责。

4.1.2 两轴线

依托现有交通道路,并根据上述研究结果,构建山西省旅游发展轴线。即依托大运公路和G306道路构建山西南北向与东西向一级旅游发展轴线,带动山西省整体旅游经济的发展。二级旅游发展轴线以G337道路连接忻州—吕梁,G55道路连接太原—晋中—长治—晋城,G309道路连接长治—临汾—运城。同时考虑山西北部潜在资源的挖掘,以G109道路为依托,构建朔州—大同—内蒙古自治区三点相连的潜在旅游发展轴线。

4.1.3 四片区

依据上述研究成果,并考虑区域内部旅游资源相似性和特殊性,构建了四个旅游发展片区:晋北塞外文化与佛教文化区、晋中晋商文化区、晋东南上党文化与太行山风光旅游区、晋南根祖文化区。各旅游片区依据自身特色构建个性化和差异化旅游景区,发挥其独特性,完善旅游交通系统等基础设施服务,并提高旅游业应急能力,加强各片区之间的经济联系,打造片区特色鲜明、经济融合发展的旅游经济发展模式,从而逐渐实现极核→点轴→均衡网络的旅游经济空间网络结构。

4.2 省域整体旅游经济空间发展模式构想

4.2.1 点轴带动模式

依托三核心和两轴线,带动沿线市域旅游经济发展,进而带动省域整体旅游经济发展。在核心点旅游发展构想中,可将太原作为一级核心点,晋中、临汾作为二级核心点,其中忻州旅游经济联系度在2001—2019年间持续居全省第三位,其旅游经济地位可见一斑,同时忻州拥有一个世界文化遗产旅游地,知名度高,对游客具有很强的吸引力,因而可将其作为二级核心点,与晋中、临汾一起承担二级核心点任务。依托大运公路,连接大同、朔州、忻州、太原、晋中、临汾、运城,依托G306道路连接太原、吕梁、阳泉等城市,利用好核心点的扩散效应,增强旅游信息的横向流动和横向联系,带动游客流在省域范围内的流动。

4.2.2 组团模式

由于山西省旅游资源丰富多样,可根据片区发展构想,构建省域组团式旅游发展模式。基于规模效应,划分出晋北塞外文化与佛教文化区、晋中晋商文化区、晋东南上党文化与太行山风光旅游区、晋南根祖文化区,各片区以其独特的旅游资源为特色主题,形成组团,优化目前已开发的景点,提高知名度,开发未利用的潜在旅游资源,以人文旅游景点为主导,自然资源旅游景点为基底,规划发展各组团旅游业,打破省域内行政区划限制,将具有相似旅游资源的地区联合,优化旅游基础设施建设,提高旅游服务水平,实现规模效应。

5 结论与讨论

本研究依据修正的引力模型与社会网络分析法,以2002年、2006年、2010年、2015年、2019年为时间截面,对山西省旅游经济空间联系结构进行可视化分析,得到如下结论:

第一,山西省旅游经济联系度(量)随着时间推移,数值增幅变大,各地市间旅游经济联系逐渐紧密。太原在各时段旅游经济联系度(量)均为最大,核心地位凸显,辐射与带动作用明显,溢出效应显著。朔州、阳泉在各时段内旅游经济联系度(量)均为最小,成为全省旅游经济全面发展的制约因素。空间结构演化呈现单核→双核变化,趋势走向均衡化。

第二,旅游经济网络密度值在研究时段内逐渐增加,各地市间联系条数增多,旅游经济联系日益紧密。区域内网络中心性具有差异性:点度中心性点入度高值区以太原为核心逐渐向外扩散,点出度高值区从临汾和大同为核心的双核结构逐渐演变为以临汾为核心的单核结构,低值区面积逐渐缩小,各地市间交互式联系逐渐增多。接近中心性点出度与点入度呈反向变化,研究时段内形成以太原、晋中为核心的极核式结构,并逐渐走向均衡化。晋南、晋东南、晋中地区之间的直接联系增多,晋北作为接近中心性外围区,与其他区域的直接有效联系少。中介中心性在研究时段内出现核心区向南转移的现象,即从太原转向临汾,空间结构为以核心区为中心的点状结构。核心—边缘结构上来看,旅游经济联系的核心区从2002年的4个增至2019年的6个,太原作为绝对核心区发挥着重要作用;在网络密度方面,核心区与边缘区之间的交互联系在旅游经济联系中具有重要比重,边缘区与边缘区之间过低的网络密度制约了整体旅游经济的发展。

在山西产业转型升级高质量发展的大背景下,运用社会网络刻画山西市域之间旅游经济的联系状况,提出合理的旅游经济发展模式,对促进产业转型升级、推动市域间旅游经济协同发展、促进全域旅游发展起到重要的参考意义。文章在进行数据选取中,若将铁路交通、特色旅游线路数据、信息流等考虑入内,则会更加精确地反映旅游经济空间结构及其演化特征,有待于今后进一步更新研究。

图片来源:

图1-8:作者绘制

表1-4:作者绘制