海南传统民居聚落气候适应性研究*

陈文术,吴耀华

(三亚学院国际设计学院,海南 三亚 572022)

0 引言

传统聚落指受“传统”影响而形成的聚落[1]。传统聚落环境建设是针对我国特有地理气候环境的地域适应性建设模式,形成了特有的地形气候空间单元,是一种传统聚落建设的低能耗气候适应性途径[2]。气候适宜性简单来说就是人类为了适应当地的气候,依据当地现有的条件做出适应气候的反应。气候适宜性选择成为人类适应气候而生存的重要途径之一[3]。海南地处偏远地区,古时是犯人流放的首选之地,其极端气候明显,生存环境恶劣。在没有空调等现代降温设备的古代,先民能在海南长期生存下来,其所居住的聚落环境肯定是能有效应对恶劣气候的。对海南传统民居聚落的气候适应性进行研究,可以挖掘古人的智慧,并利用其原理建设更加生态、环保的海南现代居住环境。

1 海南传统民居聚落气候适应性研究现状

海南传统聚落的研究主要集中在空间形态和建筑形式上。海南大学的杨定海是最早且最全面地对海南岛传统聚落的建筑形态进行研究的学者,后期的研究均以此为基础,主要集中在以下方面。

1)空间形态分类研究 如段冯夷研究不同区域类型下海南岛传统聚落的深层组构特征及潜在规律,并分析差异下的原因[4]。

2)海南不同民族、不同地域的传统聚落空间形态研究 如黄莉对海南岛汉族传统聚落的空间形态进行分析,发现不同聚落之间空间形态的差异性及其形成因素[5];陈博对海南黎族传统聚落的形态进行了深入的分析研究,总结归纳出黎族聚落形态的5种核心要素,揭示出制约黎族聚落形态变化的5种内在结构[6]。

3)对传统聚落中某个选址要素的研究 如阮锦明等以海南传统聚落中几种常见的水空间为主线,通过梳理不同类型水空间衍生公共空间的模式及其景观布局和人居活动的组织方式,揭示了公共空间的兴衰、人居活动的内容与水空间自身特性的内在联系[7]。此外,刘向梅对三亚地区民居的气候适应性进行了研究,但没有特指海南的传统民居聚落[8]。马楠选取崖城保存较好的传统聚落和民居作为研究对象,通过对传统民居现状及建筑特征的分析,剖析其气候适应性特征[9]。可见,目前国内关于海南传统聚落的研究大部分集中在其空间布局、建筑形式、文化构成等方面,少量关于传统聚落的气候适应性研究也都是从建筑角度出发。因此,从气候适应性的角度出发,对海南传统聚落的气候适应性进行研究具有重要的意义。

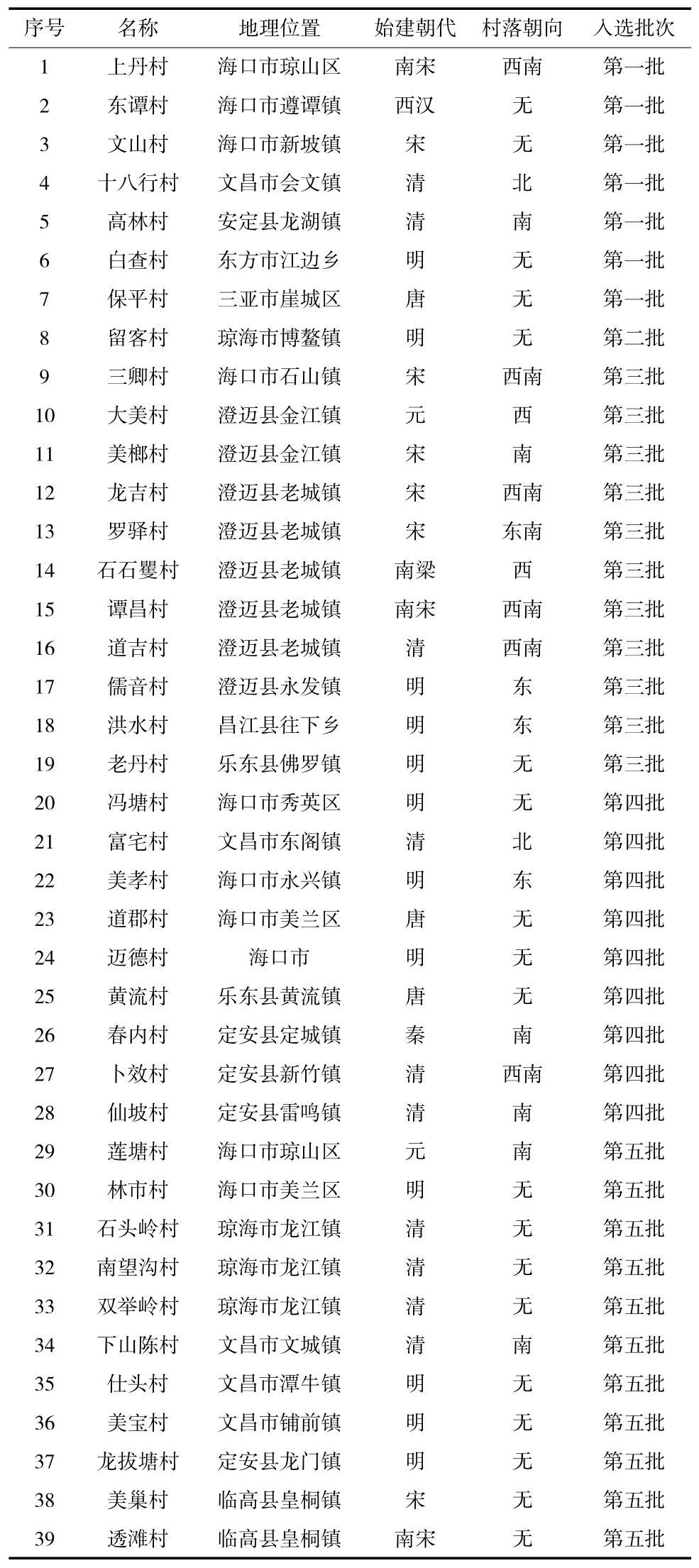

根据最新的中国传统村落名录统计,海南的传统民居聚落有39个(见表1)。这些村落历史悠久,大部分建于明清时期,主要集中于海南的北部汉族居住地,也有少量在海南中部多山地区,主要是黎族聚集地。相较于海南的中部,北部地势更加平坦,对外交流更加便捷。相较于海南南部的气候环境,北部更加适宜生存和生产。

表1 海南传统民居聚落名录

2 海南传统民居聚落选址的气候适应性

2.1 “水”方面的适应性

海南的雨季和旱季比较明显,雨季时台风频繁,雨水大,旱季时几个月无雨水。海南地形复杂,中部地区山多,主要是黎族人居住,他们会选择地势相对平坦但是有一定坡度的地方聚集,坡度有利于排水和防潮,而且不占用耕地,夏天凉爽,更重要的是背山,有安全感。海南北部地区主要是汉族人居住,临海而居,主要以捕鱼为生,居住地与海保持一定的安全距离,而且在古代海边都长满了原始的防风林,对岸边的破坏力和影响力肯定比现在小。不管哪个地区,聚落周边都布置水体,如水塘、鱼池、农田等,这些水体都位于聚落的下游,可以有效地收集聚落周边的雨水,起到涵养水源、蓄洪排涝的作用。例如澄迈的美榔村村口就设置有两个大的水塘,水塘中部放置了美榔双塔。在大美村,村口前设有大量农田,紧挨聚落则设有大小不一的两个水塘。文山村聚落基本是沿河道或水塘而建,几乎三面都是水体,一面是农田,农田和水体共同构成了一个低温空间,外部的热空气经过这个低温空间的降温,吹到聚落内部,带走聚落内部的热空气,可以让聚落内部的温度和湿度达到人体舒适度要求。

2.2 “热”方面的适应性

海南气候炎热,在古代又没有现代式降温设备,那么古人是如何降温避暑的呢?研究表明,在同等环境中,树荫底下的舒适度(包括温度、湿度及体表风感觉)明显比无遮挡的区域要好。古人在生活中早就发现了这个秘密,所以,大量种植遮荫树种以防暑降温,又因常刮台风,所以海南北部地区大量种植不但抗风效果好,而且能起到遮荫效果的树种。

生活离不开水,传统聚落选址大部分都会选择离水源近的地方,如果没有水源,也会挖井或者在村口设置风水池。有研究表明,水体周边的温度会比陆地低。再加上古代海南岛在没有被人类破坏以前,全岛从沿海到内陆都布满了森林或者草原,整个海南岛的气温不会像现在这么高,所以人们选择遮荫良好、水源充足、通风良好的场所是不会因为“热”而感到生活不适应的。海南岛自然资源丰富,有山有水有田有林,而不同形式的下垫面因为受到太阳热辐射不一样,也能产生热量差,带动空气的流动,增强气体循环,从而有效缓解海南的高温。

2.3 “风”方面的适应性

海南有明显的台风季节,因此抗风也是传统民居聚落选址需要考虑的因素之一。山区的村落,像东方市的白查村大都选择山脚、背靠大山来防风,地处平原地带的琼北民居,尽量建在小山坡,可以避免被雨水侵袭。除了在建筑材料上选择抗风能力强的火山岩和黏土砖外,建筑形式普遍低矮,采用屋顶瓦上加灰塑压瓦来抵御台风。位于山区的村落选址时则选择在背山坡上从高到低建造村落,既可抵御台风,又便于排水。台风来袭时,遭受损失最严重的要数树木了。枝叶繁茂的大树可以遮荫,带来凉爽,但是在台风季节就成了致命伤。通过经验总结,在传统聚落中种植了大量具有抗风性能的树种,其树冠窄小、稀疏,叶面积指数小,相较于树冠宽大、枝叶茂密、叶面积宽大的树种,抗风能力较强,例如椰子树就是很好的抗风树种。除了树冠,根系类型也很重要,一般来说,深根系的树种比浅根系的树种更抗风,如海南常见的非洲楝、印度紫檀、小叶榄仁、蔷薇钟花、雨树、大叶桃花心木等。这些树普遍种植于传统聚落中,不仅能抗击台风,也能提供大量的荫凉。

虽然海南传统民居需要抵御台风,但同时为了保证无台风时聚落微气候环境的舒适性,自然的通风也是需要的。夏日凉爽的风可以有效降低室内和体表温度,因此,海南传统民居聚落的布局走向大部分都是与夏季主导风向平行布置的。

2.4 建筑材料与气候关系

海南岛的气候特点是炎热、潮湿、多雨。东部湿润多雨多台风,受海风侵蚀较严重,因此东部地区聚落较开阔,通风能力较强。西部较为干燥,以保亭大本岭和陵水与万宁交界处的牛岭为南北分界线,由于山脉的阻挡,南北气候差异较大。北部多为台地或起伏不大的丘陵;南部以丘陵为主,气候高温、干旱。中部山区分布了数万公顷的热带雨林,降雨量大,相对湿度较高。海南传统民居建筑材料选用的首要原则为就近取材,主要材料有木材、火山岩石、泥土、草、黏土砖等。海南北部地区,在1万年至100万年前,有火山爆发,留下了大量的火山岩石,对附近居民而言,火山岩石取材方便、廉价、环保、隔热、抗风性好、防水性好,是非常优质的建筑材料,因此建筑多以火山岩石为主,如澄迈的美榔古村落、海口的三卿村、澄迈的大美村等[10]。东方市的白查村有目前保存最完好的黎族船形屋聚落,其建筑材料主要采用的是椰子树叶和木骨草芯[11]。五指山的黎族村落则以木材、竹子作为主要建筑材料,同时也会选取红白藤、野麻、茅草、葵叶、椰子叶等作为辅材。这些材料取材方便、资源丰富、施工简便,同时保温隔热性能和防水防潮性能极佳,是非常环保的建筑材料。黎族传统民居在构造上还没采用榫卯结构,基本上采用藤皮或野麻皮等将建筑构件进行捆绑衔接,使之形成建筑整体。这种连接方式有很好的弹性,并有利于增强建筑结构的稳定性和抵御台风的能力[12]。

综上所述,海南古代人民是充满智慧的,非常懂得利用现有的材料和设计独特的建筑形式应对不适宜的气候环境。

3 结语

古代海南的自然环境相对来说比较恶劣,酷热、台风、蛇虫鼠蚁等滋扰着当时人们的生活。而海南传统民居聚落尽量利用有利的气候因素,获得较好的通风和采光,同时规避环境中的不利因素,保证了室内环境的舒适性。

近年来,海南传统民居受到各界关注,很多学者认识到其研究价值,政府部门也认识到其作为历史遗产的保护价值。本文研究抛砖引玉,以期更多的学者关注海南传统民居聚落在气候适应性方面采取的应对措施,从现代观念看,这些应对措施是非常环保和生态的。