外源型宗教传播模式探析:以环南海为中心

范若兰

南海,亦称南中国海,是一个半开放的海域,北临中国的华南地区,西接中南半岛和马来半岛,东濒菲律宾群岛,南接加里曼丹、苏拉威西、爪哇和苏门答腊岛。环南海包括华南地区、中南半岛地区和马来群岛地区。南海处于两大文明——中国和印度的中间,自古就是制度化宗教的输入地,儒教、道教、佛教、印度教最先输入,之后伊斯兰教、基督教也随着海上丝绸之路和地理大发现输入这一区域。最终,世界各大宗教都在环南海扎下根来,并形成儒教文化圈、上座部佛教文化圈、伊斯兰教文化圈和天主教文化圈。

环南海宗教传播属于典型的外源型宗教传播模式,与之相对应,西亚和南亚的宗教传播属于内源型宗教传播模式。所谓内源型宗教传播模式,是指某一地区自主产生并发展出制度化宗教,并以宗教诞生地为圆心,向外输出。如西亚诞生了犹太教、基督教和伊斯兰教等一神教,并向外输出,形成欧洲的基督教文明中心和中东的伊斯兰教文明中心。南亚地区诞生了印度教和佛教,并向外输出,形成印度文明中心。中国中原地区诞生了儒教和道教,并向外输出,形成中华文明中心。所谓外源型宗教传播模式,是指某一地区虽然有原始宗教,但没有演化为制度化宗教,制度化宗教都是外来输入,落地生根,环南海宗教传播属于这一模式。

为什么环南海成为制度化宗教输入地?为什么环南海形成外源型宗教传播模式?其传播路径如何演变?与文明中心如何互动?

本文将环南海作为研究对象,审视其在宗教传播中的地位,提供了“从中心看周边”和“从周边看中心”的双重视角,对重新认识各大文明及华南和东南亚的宗教发展特点和传播路径,具有重要意义,有助于超越民族国家的框架,从南海的角度重新审视华南与东南亚的整体性、多样性和联系性,及其与文明中心的关系。

学界对环南海的宗教研究,都是将华南与东南亚割裂开来,而且缺乏对这一区域宗教传播的宏观探讨。但在微观和中观层面上,有少数研究涉及南海外源型宗教传播。本文侧重从宏观层面上探讨古代到近代环南海外源型宗教传播模式的路径、根源及其与文明中心的关系,回答本文提出的问题。

一、外源型宗教在环南海的传播路径

环南海本土宗教是原始宗教,包括灵魂崇拜、祖先崇拜、自然崇拜、多神崇拜,其核心是万物有灵,一直发展到现代,构成这一区域宗教发展最深厚的底色。但环南海主导宗教最终由外来宗教所覆盖,儒教、佛教、道教、印度教、伊斯兰教和基督教先后传入这一区域。

(一)环南海外来宗教传播路径

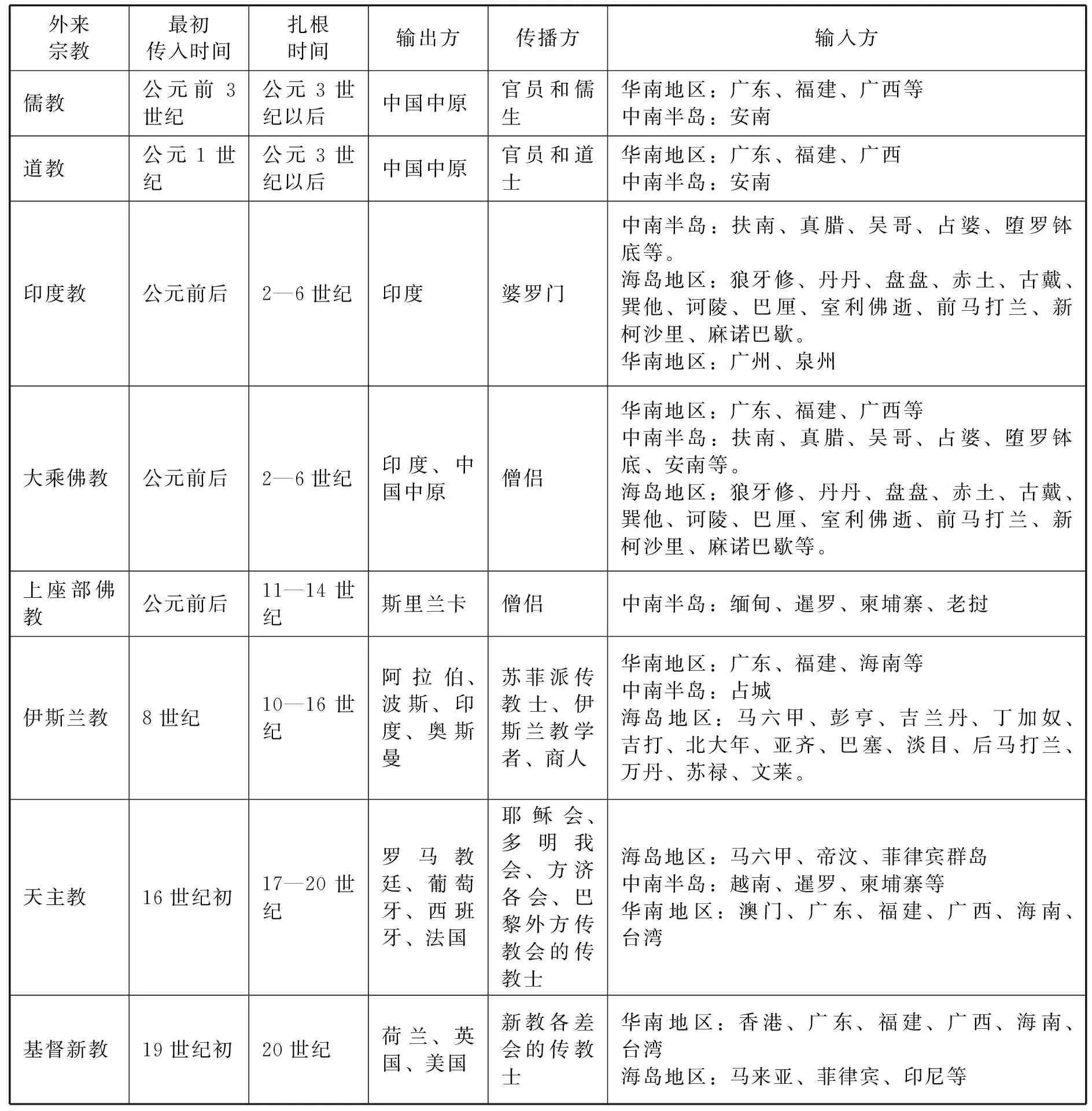

外来宗教传播通常包括三个主要行为体:(1)输出方,主要是指推动宗教输出的国家、统治阶级、教廷;(2)传播方,主要是指传播宗教的宗教人士,包括僧侣、祭司、传教士、乌来玛等;(3)输入方,主要是指接受宗教输入的国家和统治阶级。环南海外来宗教传播的基本路径是:输出方向外推动宗教传播→传播方进行传教活动→输入方接受或拒绝宗教传播。从公元前后到20世纪的漫长岁月中,外来宗教次第传入环南海,纷繁和复杂的传播过程难以在一篇论文中陈述,笔者将其最初传入时间、扎根时间,输出方、传播方和输入方的基本情况简化和浓缩为表1。

表1外来制度化宗教在南海区域的传播路径

(二)外源型宗教传播三个行为体的作用

在两千多年中,世界各大外来宗教先后传播到南海,并落地生根。这种外源型宗教传播模式,其输出方、传播方和输入方的作用有所不同。输出方推动宗教的力度是强势还是弱势,对于宗教传播成效具有一定影响;传播方的传教努力程度,对于宗教传播范围和成效有较大影响;输入方是否接受外来宗教,及多大程度上接受外来宗教,对于宗教传播范围和成效具有最大影响。

首先看输出方。

不同宗教、不同时代,输出方有较大差别。在古代,有些国家和国王致力于向外输出宗教,如孔雀王朝的阿育王大力扶持佛教,并派出传教团,向外输出佛教,“希腊王安条克所住之处,及北部的托勒密、安提柯、马伽斯以及亚历山大四王所住之处,南部的朱拉王国、潘地亚王国和锡兰”,使这些地方“皆得法胜”。佛教传播路线大致可分为两条:一条以斯里兰卡为基地,向南海传播,称为南传佛教(亦称上座部佛教);一条以克什米尔和白沙瓦为中心,向西亚、中国传播,称为北传佛教,或汉传佛教(亦称大乘佛教)。但这种传教受限于距离、国力和国王的宗教热情,并不能持续。中国的儒教和道教南传得益于行政区划的统一,有持续的输出能力,大乘佛教在中原扎根,亦成为向南海输出的源头。在中古时代,阿拉伯帝国、奥斯曼帝国向南海输出伊斯兰教。而罗马教廷、葡萄牙、西班牙和法国则以强力向南海输入天主教。在近代,印度通过移民向海岛地区输入印度教,中国通过移民将儒教、道教、佛教和民间信仰输入到中南半岛和海岛地区,斯里兰卡继续向中南半岛输入上座部佛教,西班牙、葡萄牙、法国、英国、荷兰、美国则将天主教和新教输入南海区域。

从古代到近代,输出方向外输出宗教的力度大致可分为强势、中势和弱势。

所谓“强势”,是指输出方以输出宗教为重要目标,葡萄牙、西班牙和罗马教廷属于这一类型,罗马教廷是领导者,赋予葡萄牙和西班牙以“保教权”,而葡萄牙、西班牙是推动者,通过武力进行殖民征服,占领马六甲、澳门、菲律宾群岛,国王以国家之力推动天主教输出。古代中国朝廷对儒教的输出也属于强势,不仅在华南地区积极推动儒教,还在交州(现越南北部)进行推广,在安南短暂的明属时期(1406—1428),明朝廷利用行政力量推动儒教在当地的传播与发展,“岁贡儒学生员充国子监,府学每年二名,州学二年三名,县学一年一名。后又定,府学每年一名,州学三年二名,县学二年一名。”并派遣监生唐义颂赐《四书》《五经》《性理大全》等儒家经典给越南各州府县学,作为教授生徒的教材。安南其后建立的后黎朝(1428—1789)“以儒为尊”,与之前明朝的强势输出不无关系。

所谓“中势”,是指输出方有限度支持宗教输出,印度、斯里兰卡属于这一类型,印度教和佛教输出得到统治者的支持,但因国力等诸多原因,宗教输出力度有限。荷兰和法国也属于这一类型,这两国在殖民初期对基督教输出较为支持,但力度远不及葡萄牙和西班牙,20世纪初两国改变对殖民地的宗教政策,荷兰实行“道义政策”,对基督教传播有限支持,对伊斯兰教政策开始趋向宽容。共和派主导的法兰西第三共和国崇尚政教分离和宗教信仰自由,越南的法国殖民当局不再扶持天主教。

所谓“弱势”,是指输出方权力代表不以输出宗教为重要目标,不采取特别措施支持宗教传播,英国和美国属于这一类型,这两国政府奉行政教分离和宗教信仰自由政策,不干预、不压制当地宗教,也不特别扶持基督新教输出。

其次看传播方。

宗教人士是传播宗教的主力,他们不畏艰险、不远万里,到南海传播印度教、佛教、伊斯兰教、基督教。婆罗门和僧人是印度教和佛教的传播方,他们随商船来到南海,成为宫廷的座上宾,致力于使国王和贵族信仰印度教和佛教,再推广到民众中。尽管印度和东南亚史籍几乎没有这方面的记载留传下来,但从中国史籍《高僧传》《续高僧传》《大唐西域求法高僧传》的记载来看,不少南亚高僧辗转到南海诸国和中国弘法,中国僧人也到印度求法,且多经海路。六朝和隋唐时期,经海路往来印度、环南海和中土的僧人日益增多,唐朝高僧义净的《大唐西域求法高僧传》记载了641—691年间到南亚和南海诸国的60位中外僧人,其中经海路的共有38人,占总数的63%。僧侣也是上座部佛教的传播方。斯里兰卡和中南半岛国家的僧侣交流较密切,斯里兰卡僧侣到南海区域弘法,中南半岛僧侣也到斯里兰卡求法。一部编年史指出,1423年,由八名吴哥僧人与来自暹罗的25名僧侣前往斯里兰卡,在僧伽罗大长老的指导下受“具足戒”仪式。

伊斯兰教的传播方则是苏菲派传教团和宗教学者。苏菲派是伊斯兰教的神秘主义派别,以苦行、禁欲为修行方法。苏菲派传教士沿着贸易路线扩展,到15世纪末,苏菲派许多教团在印度立足,比较有影响的有卡迪里教团(Qadiriyya)、沙塔里教团(Shattariyya)和纳沙班迪教团(Naqshababdiya),这三个教团也成为东南亚地区最流行的教团。很多传教士自称圣裔,在宫廷中和民众中积极传教。伊斯兰学者也是重要的传教者,他们中有不少是阿拉伯人或波斯人,来到海岛地区安家落户,传教著述。如在爪哇传播伊斯兰教的九大贤人之首的苏南·毛拉纳·马立克·易卜拉欣(Sunan Maulana Malik Ibrahim)是波斯人,15世纪初从印度来到爪哇的锦石和泗水一带传教。

基督教的传播方有较强的组织性。天主教传播方是分属于耶稣会、方济各会、多明我会、奥斯定会、巴黎外方传教会等修会的传教士。耶稣会是环南海传教的主力,从1583年利玛窦进入广东,到1773年耶稣会被解散,前后来到澳门再转入中国或其他南海地区的会士共计472人。新教传播方是分属于伦敦会、圣公会、长老会、卫理公会、弟兄会、浸信会、神召会等差会的传教士。

印度教和佛教传播方的组织性较差,有些得到国王派遣,有些是个人行为,但通常得到国王和贵族的资助;伊斯兰教的苏菲派有一定的组织性,但有些是个人行为;天主教传播方最有组织性,也得到国王、教会的经济支持;新教传播方也有较强的组织性,得到教会较少经济支持,更强调“三自”(自立、自传、自养)。

商人也在宗教传播中发挥一定作用。古代的商路也是宗教传播之路,商人不仅运送宗教人士,也传播宗教。但与宗教人士不同的是,商人只是将宗教带入,如印度商人出自较低的吠舍种姓,不可能传播以梵文为基本载体的印度教和佛教,只有像婆罗门和僧人这样的智者才能传播宗教。F.D.K.博什的考证也认为,东南亚内地的“印度化”程度高于沿海港口,表明停留于港口的商人不是传播印度宗教的主体。穆斯林商人也将伊斯兰教带入环南海,但他们也不大可能传播正统伊斯兰教。

儒教的传播方有所不同,主要是官员和儒生。东汉时期,交趾太守锡光和九真太守任延,兴办学校,延师授经,培养人才,进一步推动儒学传入华南。唐代时期,很多重要官员,如姜公辅、韩愈、柳宗元、刘禹锡、李德裕等都曾遭贬流寓华南地区。姜公辅在泉州居住十四年,韩愈在潮州居住半年多,撰写祭神文,兴办学校;柳宗元则是贬谪柳州,并以复兴儒学为己任,大修柳州孔庙,恢复府学。他们对华南儒教的兴起和传播具有重要的促进作用。

再次看输入方。

环南海是外来宗教的输入地,各大宗教都在这里找到自己的落脚点,但能否在这一区域扎根,则取决于输入方的接受与否。通常统治阶层拥有最大的输入权力,其通过对政治、经济、社会的综合考量,决定是否接受外来宗教。对于印度教和佛教,古代东南亚国家的国王大都出于神化王权的需求,加以接受;安南历朝皇帝接受儒教和大乘佛教,用以加强皇权和教化民众;海岛地区的国王接受伊斯兰教,有助于神化王权、加强对民众的统治和吸引穆斯林商人;对于基督教,几乎所有国王拒绝接受,一是因为他们已有稳固的宗教信仰作为意识形态,二是因为基督教无助于加强王权,反而会削弱王权。由于国王拥有最大的输入权力,环南海外来宗教传播路径大都是自上而下进行。当然,外来宗教从传入到扎根到开花结果,是一个漫长的过程,输入方对印度教、佛教、儒教、伊斯兰教、基督教的接受,也不是一蹴而就的,经历多次毁教与禁教,但无论如何,这些宗教能分别在环南海占据主导地位,是输入方接受并加以推广的结果,没有这一关键作用力,这些外来宗教不可能成为官方宗教,占据主导地位。

经过传播方的努力和输入方的接受,环南海形成四个不同宗教主导的文化圈,即儒教文化圈,包括华南地区和越南;上座部佛教文化圈,包括缅甸、暹罗、柬埔寨和老挝等中南半岛国家;伊斯兰教文化圈,包括马来半岛、印尼群岛、婆罗洲及其周边岛屿;天主教文化圈,包括菲律宾群岛北部和中部。

(三)外源型宗教传播特点

基于以上环南海外来宗教传播模式的分析,外源型宗教传播模式的特点清晰可见,其与内源型宗教传播模式形成鲜明的对比。在此,以环地中海和环南海宗教传播模式的对比展开对宗教传播特点的分析,因为两地分别是内源型宗教传播模式和外源型宗教传播模式的典型代表。

(1)传播路径的差异。地中海宗教传播以诞生地为圆心,向周边扩散,且是自下而上传播,一些宗教最终得到王权认可,成为国教,还有一些宗教被视为异端而遭受镇压;环南海的外来宗教传入沿海港口和都城,且是自上而下传播,印度教、佛教、伊斯兰教先由国王和贵族接受,成为国教,再传播到子民中。

(2)传播方式的差异。地中海宗教传播具有暴力性,宗教传播伴随着镇压和战争,如基督教早期传播遭到罗马帝国镇压,伊斯兰教伴随着战争传播,基督教与伊斯兰教的扩张导致双方多年的战争,最典型的事件是十字军东征;环南海宗教传播具有非暴力性,外来宗教主要是通过贸易而不是战争传播,宗教人士是宗教传播的主要行为体,商人亦发挥重要作用。只有天主教在南海传播中使用了武力,且在菲律宾群岛上与伊斯兰教产生暴力冲突。

(3)宗教关系的差异。地中海宗教传播具有单一性特征。基督教和伊斯兰教都是排他性的一神教,中世纪时期的基督教对所谓异端和其他宗教绝不宽容。这种单一性的传播模式,使得地中海宗教呈现非多样性特征,其北面基本是基督教天下,几乎没有其他宗教生存,仅有的犹太教和犹太人受到严重歧视和迫害,而东面和南面则是伊斯兰教的天下,有少数犹太教徒和基督教徒存在;环南海外来宗教传播则具有多样性特征,世界上所有宗教都被输入,宗教融合而包容,印度教与佛教相混合,即使是基督教和伊斯兰教,也减少了其在中心地的排他性锋芒,天主教不得不吸收本土文化,接受祭祖和祭孔,伊斯兰教也接受本土习俗。所有外来宗教在环南海都有发展空间,形成四大宗教文化圈,而四大宗教文化圈内同时也存在其他外来宗教和本土信仰。

二、环南海外源型宗教传播模式成因

环南海外源型宗教传播模式的成因,与文明程度、地理环境、海上丝绸之路、政治生态息息相关。

(一)文明与地理环境

古代环南海文明发展相对落后,国家和文字出现较晚,生产技术是刀耕火种,也未能产生制度化宗教,因而成为外来制度化宗教的输入地。相比之下,环地中海是古代文明的发源地之一,这里诞生了古巴比伦文明、古埃及文明和古希腊罗马文明,国家很早出现,还诞生了高度制度化的一神教——犹太教、基督教和伊斯兰教,成为宗教的输出地。

地理环境对地中海和南海的文明发展有至关重要的影响。地中海是一个相对封闭的内海,里面有众多的半岛,海与陆地相距不远,“始终看得见的海岸,是最好的导航线,是最可靠的指北针,海岸指示航行的方向。每当海上或陆地狂风骤起,海岸……也给船只提供避风的所在。”布罗代尔认为,“一般来说,海域越狭窄,其历史意义和历史价值就越丰富。”地中海几乎没有海啸,风浪也较小,大西洋的海浪高达15米,地中海的海浪最高只有5米。地中海作为一个航程较短,航行相对安全的内海,更好地促进了地中海周边地区的交流和发展。更重要的是,地中海背靠欧洲、亚洲和非洲大陆,有广阔的文化交流发展平台,促进这一地区成为文明的发源地和输出地。

相比之下,南海面积更大,半岛和内海较少,航距较远,海上风浪较大,其航行安全性不如地中海。总的来看,在航海技术落后的古代,南海航线联接周边地区的能力也不如地中海。此外,环南海地理是碎片化的,被海洋、山脉、河流分割,与其他文明中心相距遥远。华南地区处于中国的南部边陲,南岭横亘在华南的北面,阻隔了华南与中原的交通,使之长期处于落后状态。但华南毕竟背靠中国大陆,较早统一进中华帝国,较早接受中原先进文化,融入儒教文明;中南半岛地域相对狭小,多山脉和河流,陆上交通不便,阻碍了大一统国家的出现;海岛地区孤悬海上,文明发展相对更落后。碎片化的地理,意味着没有广阔的发展平台,没有深厚的大陆文化依托,未能较早产生制度化宗教。

(二)海上丝绸之路促进外来宗教输入

南海地理不利于较早产生先进文明,但却有利于文明交流和发展,因为南海是海上丝绸之路要道,连接起中国、南亚、西亚和欧洲这几大文明中心。贸易是根本动力,商品流通促进了人员流动,人员流动带动了宗教传播。一方面,宗教人士为弘扬佛法、传播伊斯兰教、传播福音,不远万里,不惧艰险,将印度教、佛教、伊斯兰教、基督教传入南海;另一方面,商人和劳工为祈福而“移神”,将祖居地各种宗教信仰带到移居地。可以说,南海的贸易流通——人员流动——宗教传播是互动的,这使得环南海从古到今都成为外来宗教的“输入地”。

印度教和佛教如此早、如此广泛地在环南海传播,当然是得益于这一地区在海上丝绸之路上的重要位置。从公元前后到7世纪,由于航海技术落后,中国和印度之间的航程没有全线通航,商品运输和交易不可能通过直接贸易完成,都是通过中转和中介,间接贸易是当时主要的交易形式。7世纪后有了直航的可能,但转口贸易仍必不可少,南海是海上丝绸之路的重要一环。

伊斯兰教的输入与国际环境和国际贸易的变化息息相关。1095—1291年的十字军东征刺激了欧洲人对东方奢侈品和香料的追求,而海岛地区盛产樟脑、豆蔻、胡椒、丁香等香料,这使得海岛地区卷入国际贸易网络中,成为东方商品的重要贸易来源地。而当时印度洋海上交通主要掌握在穆斯林商人手中,为了得到香料,来自印度、阿拉伯和波斯的穆斯林商人来到群岛的各个港口,建立起贸易据点,与原住民贸易和通婚,结交当地统治者,伊斯兰教随他们的到来而传入海岛地区。由于十字军占据了叙利亚和巴勒斯坦,原来经由波斯湾到地中海的东西方贸易商路转移到红海,印度西北海岸的古吉拉特发展成海上丝绸之路最重要的转运中心之一。13世纪伊斯兰教在古吉拉特占有重要地位,当地建立了穆斯林政权,而古吉拉特过去一直与南海保持密切的商业联系,所以,古吉拉特是海岛地区伊斯兰教的重要输出地之一。

基督教的输入与地理大发现和殖民密切相联。葡萄牙人在探索新航路的竞争中拔得头筹,先行一步,控制了经好望角通向印度的航路,1511年葡萄牙人占领马六甲,1557年得到澳门的永久居住权,从此葡萄牙人控制了里斯本——果阿——马六甲——澳门的东方航路,殖民马六甲和澳门。西班牙人则从另一个方向探索新航路,1492年哥伦布远航发现了美洲,1519年相信地圆说的麦哲伦从西班牙出发,跨越大西洋,经麦哲伦海峡进入太平洋,1521年到达菲律宾群岛,1565年2月黎牙实比率领的远征队到达菲律宾群岛,开启了西班牙对菲律宾的殖民征服。由此,西班牙控制了马德里——墨西哥——马尼拉的航路,至此,海上丝绸之路真正联通了全球。葡萄牙和西班牙获得罗马教廷授予的保教权,葡萄牙以马六甲、澳门为基地,向群岛东部、广东、安南、暹罗传播天主教,西班牙则以马尼拉为基地,向菲律宾群岛、台湾、福建传教。荷兰殖民印尼群岛,带来基督新教,英国和美国殖民马来亚和菲律宾,亦将新教带入。

南海港口是串连起商品、人员、宗教交流的据点,与航线交织起连通网络。古代时期,华南的广州,中南半岛的交州、占城、俄厄港,海岛地区的室利佛逝,是重要港口,印度教婆罗门、佛教僧人在这些港口登陆和启程,进行弘法和求法活动,促进了印度教和佛教在环南海的传播。中古时期,马六甲、亚齐、巴塞、巨港、北大年、占城、泉州、广州、澳门、马尼拉等地是重要的港口,这些港口先后成为佛教、伊斯兰教和天主教的传播基地和交流地;近代时期,新加坡、槟城、巴达维亚、巨港、西贡、广州、澳门、香港、马尼拉等地是重要港口,也成为儒教、佛教、道教、基督教、伊斯兰教等宗教的传播地和交流地,来自欧洲、中东、南亚、中国的僧人、道士、传教士、乌来玛,以南海为基地和通道,进行传教、募集资金、办学校、培养宗教人士、与宗教中心地联系等活动。

(三)王权、行政疆界与宗教传播

王权所代表的输入方是外源型宗教的最大决定因素,形塑了环南海宗教传播路径和范围。传播方深谙此道,热衷于向国王传教,因为如果国王皈依,则宗教会被立为国教,取得最大范围的传播。印度教的婆罗门成为南海诸国宫廷的祭司,佛教僧侣成为国王的国师,天主教的传教士也有同样认知,利玛窦认为如果中国皇帝能准许传教,则天主教在中国的传播才有保障。他在给耶稣会总会长的信中说:“假使我们不能在南、北两京到皇宫里,对着皇上宣讲福音,设法求得他的许可,至少许我们在中国境内自由传教,那么,将来传教得不到保障,也就甚么不能成就;假使我们求得了这种许可,便可以在短时期内,有几百万人归化圣教。”1601年他终于来到北京,虽然始终未能见到皇帝,但他为后来的传教士开辟了道路,汤若望、南怀仁等人得到清朝皇帝的恩宠,天主教在中国的传教活动又达到一个小高潮。1700年,中国教徒有30万人。巴黎外方传教会的传教士也试图皈依阿瑜陀耶国王纳莱王,虽未成功,但纳莱王准许法国传教士在首都修建教堂,传播天主教。

国王输入外来宗教,最大的动机是能加强王权,教化民众,巩固统治。儒教所提倡的三纲五常,有助于加强王权,建立稳定的统治秩序,对安南统治者有吸引力。印度教的神王及佛教的法王观念能神化国王,确立国王至高无上的地位和权力,对统治者有极大的吸引力,因而印度教和佛教成为南海诸国的国教,国王的称号是梵文的“拉阇”(Raja),国王有时被视为菩萨,有时被视为毗湿奴的化身,婆罗门仪式成为各国宫廷必不可少的仪轨。如麻若巴歇王国不断强调国王是神的化身,“国王登上宝座,金光闪闪,犹如诸神(梵天、湿婆、毗湿奴)下凡给予祝福。观者皆崇敬无比,国王实乃王中之王,净饭王化身。”伊斯兰教也能加强统治者的权威,阿拔斯王朝的哈里发称自己是“安拉在地球上的影子”,后来德里的苏丹也引进这一称号,还声称“谁遵奉苏丹就是遵奉安拉”。海岛地区的统治者被这些神化王权和代表至高无上权力的称号所吸引,于是,“安拉在地球上的影子”“沙”“苏丹”“地球和宗教的拯救者”等称号都被引进,取代了“拉阇”。

一旦国王输入和接受外来宗教,这个宗教自上而下在其统治疆域内传播,成为主导性宗教,其属国也会接受这个宗教,如伊斯兰教在马六甲王国成为国教后,带动其属国也接受了伊斯兰教。而且这一宗教也会外溢到邻国,影响到它们接受这个宗教,形成宗教文化圈,儒教文化圈、上座部佛教文化圈、伊斯兰教文化圈就是这样形成。

相反的是,当主导性宗教已经成熟,就很难再接受其他外来宗教,如中国、安南、中南暹罗、柬埔寨、马六甲、亚齐、淡目、万丹、北大年、文莱等已确立儒教、上座部佛教和伊斯兰教的主导地位,就很难再接受基督教。菲律宾群岛和印尼东部群岛的王权薄弱,没有确立主导性宗教,才能接受天主教,并形成天主教文化圈。古代华南地区输入了几乎所有外来宗教,但中国是儒释道占主导地位,所以印度教、上座部佛教在华南地区难以扎根。

三、外源型宗教与文明中心的关系

环南海是外来宗教的输入地,也是各大文明交流的通道和平台,地处文明中心的边缘,在文明交流和宗教传播中发挥特殊作用。

(一)文明交流的跳板与小中心

环南海作为各大宗教的输入地,也成为它们进军其他文明中心的基地、中继站和跳板。许多宗教尽管以南海为输出地,但它们的最终目标是另一个文明中心,如佛教的目标是中国中原地区,是京师,基督教的传播目标也是京师,因为皇权是决定宗教传播成效的关键。因此,僧人在南海诸国和广州停留一下,就北上中国的政治中心——建康、长安、洛阳。基督教以中国为传教目标,被誉为“远东开教之元勋”的传教士沙勿略认为,“如谋发展吾主耶稣基督的真教,中国是最有效的基地。一旦中国人信奉真教,必能使日本唾弃现行各教学说和派别。”在他之后的天主教传教士以澳门为基地,向北京进发。新教传教士最初难以在澳门立足,伦敦会传教士马礼逊和米伶便找到马六甲为传教中心,随后到来的传教士主要在华人中传教,这与伦敦会的主要目标是中国相一致,在华人中传教,是为将来到中国传教做好准备。当第一次鸦片战争结束后,伦敦会认为到中国传教的机会终于来了,便舍弃马六甲,将传教站、英华书院、印刷所迁往香港。马六甲实际上成为传教士进入中国的跳板。

环南海在宗教传播中的跳板、基地定位,实际上表明南海处于各大文明的边缘地位,受到不同文明中心的影响,华南地区和安南更多受中国中原文化的影响,儒释道占据主导地位;南海诸国曾经更多受印度文化的影响,印度教—佛教占据主导地位;中南半岛国家后来更多受斯里兰卡上座部佛教影响,上座部佛教占主导地位;海岛国家后来受中东伊斯兰教文化的影响,伊斯兰教占据主导地位;菲律宾则受欧洲文化的影响,天主教占据主导地位。

环南海处于大文明的边缘,但形成小的宗教传播中心。这些小中心大多位于港口和京城,港口的贸易繁荣程度,决定了其在宗教传播中的地位。位于华南的广州一直是南海最繁荣的港口之一,尤其是唐朝,国势强盛,海上贸易繁荣,广州商船云集,“江中有婆罗门、波斯、昆仑等舶,不知其数,并载香药珍宝,积载如山,其舶深六七丈。狮子国、大石国、骨唐国、白蛮、赤蛮等往来居住,种类极多。”广州成为众多外来宗教的登陆点,海路佛教僧人大都“附商舶”在广州上岸和起程。晋唐时期,经海路来华的外国僧人共53位,明确记载从广州上岸或离开者,共24位,占45%,一些未载明登陆地者,可能也多是从广州上岸。广州在佛教传播中的重要地位,正如汤用彤所说:“其在南朝,与天竺交通,多由海程。西域中亚虽为中国北部通印度之要途,然迂回取道南海者,亦有其人。……取道海上则常经广州。广州在南朝,亦为佛法重镇也。”位于苏门答腊的室利佛逝国(中国史籍称其为尸利佛逝、佛逝、三佛齐等)是南海诸国佛教中心,一方面,东来的天竺高僧先到此地落脚,另一方面,中国西行僧人通常也先到该处落脚,再乘船前往西天。如唐代高僧义净在前往印度取经途中,先到室利佛逝,在此停留半年学习梵文,为西去印度做准备。义净认为此地是学习梵文、熟悉佛法的好地方,特向打算到印度求法的中国僧人建议,“若其高僧欲向西方为听读者,停斯一二载,习其法式,方进中天,亦是佳也。”

亚齐享有“麦加走廊”的美称,“它既是港口,又是来自风下之地的朝圣者和学者汇聚的中心,等待满载胡椒的商船把他们载往伊斯兰教圣地。”亚齐成为东南亚的伊斯兰文化中心和前往麦加朝觐的启程地。马六甲曾被称为“小麦加”,它扼守马六甲海峡,是海上丝绸之路最重要的贸易港口之一,也是伊斯兰教中心。

澳门是明清海禁下的一个贸易中心,也是天主教最重要的传教基地。1576年,罗马教皇格里高利十三世将澳门升格为主教区,管辖中国、日本、朝鲜、安南、缅甸、暹罗、柬埔寨等地的传教事务。当1641年马六甲沦入荷兰之手后,澳门成为远东地区天主教最重要的传教基地。所有葡萄牙所属修会的传教士都是先到澳门,再进入中国内地、日本、安南、暹罗、柬埔寨等地传教。澳门是传教士的进入地和出发地,是收取信件、指示、经费、礼物之地,是患病传教士的治病地,是被驱逐传教士的避难地,是培训传教士的基地,是传教地域的转换地,可以说是环南海天主教传教士联接网络的中心。

(二)边缘与文明中心的关系

外源型宗教在环南海传播,要不断吸收本土信仰和宗教,最终实现外来宗教的本土化。如印尼群岛,先是外来的印度教吸收本土信仰,之后是外来的伊斯兰教吸收本土信仰和印度教,爪哇文化就是伊斯兰教、印度教、本土信仰的混合体。如中国,佛教、伊斯兰教、基督教等外来宗教,都要吸收儒教,“以儒释典”,接受中国本土祭祖、祭孔习俗,实现“中国化”,才能在中国扎下根来。在菲律宾,则出现“民俗天主教”,天主教与本土信仰相结合,才能在菲律宾站稳脚跟。

外来宗教与本土宗教相结合,使得环南海的佛教、伊斯兰教和基督教表现出“不纯粹”“不正统”的特质,这是宗教嬗变的必然后果,是南海地处文明边缘,远离宗教中心的必然结局,也是外来宗教落地生根的必由之路。然而,制度化宗教本质上要追求“正统”“正信”,因而宗教大中心和本土宗教人士反对 “不正统”的宗教,要对宗教进行“纯洁”。所以有古代僧人在印度、中国、南海诸国之间的“弘法”和“求法”,有中南半岛国家向斯里兰卡的求法,有清廷与罗马天主教廷的“礼仪之争”,有中东地区瓦哈比运动对米南加保的影响,有马来亚印度教的“梵化”努力。这种“不正统”与“正统”之争,既反映了宗教中心与边缘的关系,也反映了外来宗教与本土宗教的纠结,但无论如何,“正统”追求为环南海外源型宗教发展提供了源源不断的发展动力。

南海地处各大文明的边缘,但这种边缘地位并不意味着南海在宗教传播中的次等地位,相反,使其具有文明中心不可比拟的宗教传播优势。第一,其边缘地位,意味着中央集权控制力的减弱,为各种宗教和学说提供了相对自由的生长空间;第二,多种宗教共处,宽容和包容,互相吸收,能碰撞出新的学说;第三,作为外来宗教的登陆地,具有先发优势。因此,作为文明边缘地的环南海,更多受到外来文化的滋养,更少受到政治、文化中心的控制,能发展出新的宗教派别和学说,并反向影响文明中心。

以华南为例,华南地处陆地文化与海洋文化的交汇地,中原文化与印度文化的碰撞地,因此在宗教信仰上具有极强的包容性与多元性特征。佛教最先登陆广州,禅宗南派发源于广东,与广东的边缘地位不无关系。唐时岭南还是南蛮之地,华夷杂处,文化落后,通常是罪犯的流放地,也经常是被贬官员的放逐地。但恰恰因其地处政治、文化边缘,中央行政管辖难以抵达,因而管制较少,文化和思想生存空间较大,禅宗南宗才能产生并发扬光大。另外,儒教在华南传播,朱熹集大成,批判性地吸收佛、道理念,发展程朱理学,这是儒教发展成熟的标志。正如钱穆所指出的:“在全部中国学术思想史上、文化史上,自唐以来一千数百年,广东有六祖,福建有朱子,几乎掌其枢纽,汇为主流;其影响力之大,其他各地区,缘莫与伦比。”基督教最先登陆华南,带来西学,华南成为西学东渐的策源地,得风气之先,成为近代中国的引领者。

再以暹罗为例,暹罗处于上座部佛教的边缘,向斯里兰卡这一上座部佛教中心求取真经,延续僧伽传承。当斯里兰卡因战乱导致僧团戒法断传,反而要求助暹罗派遣高僧去传授比丘戒,才能复兴斯里兰卡的僧伽系统。这种反向输出,表明边缘对中心的重要性。近代时期,因为斯里兰卡沦为殖民地,而暹罗是唯一保持独立的上座部佛教国家,曼谷王朝历代国王致力于护持佛教,使得暹罗取代锡兰,成为上座部佛教的中心。

结语

环南海因其碎片化的地理、相对落后的文明、重要的贸易地位,而成为外来制度化宗教的输入地,形成典型的外源型宗教传播模式,与内源型宗教传播模式相比,环南海宗教传播具有自上而下、由点到面、温和、多样、融合包容的特征,这有助于理解环南海社会和文化的发展特点。此外,厘清南海外源型宗教传播模式,也有助于重新审视文明边缘与文明中心的关系:一方面,文明中心输出宗教,维持着“正统”和“中心”地位;另一方面,文明边缘形成小中心,有更多的发展空间,最终反向影响文明中心。