姐妹神灵与女性神亲建构

——以山右姐妹神祇为例

姚春敏,丁雅琳

(1.山西师范大学 华北区域文化研究中心;2.山西师范大学 戏剧与影视学院,山西 太原 030012)

姐妹神灵,顾名思义,是成仙者为姐妹的女性神祇,是较为特殊的女性神灵集合。山右姐妹神信仰主要分布在山西南部和东南地区,以娥皇女英、冲惠冲淑二仙和岱眉三姐妹为代表(1)除了文中这些姐妹神祇,山西南部还有云霄、琼霄、碧霄三霄姐妹神祇和后土、老姑母姐妹神崇拜等。。前人的相关研究成果多集中在民俗学、人类学和宗教学上,且多为个案研究。这些研究大都以田野调查为主要方法,深入分析某一姐妹神祇的仪式活动、信仰流变、时空背景及国家、社会、个体等在其流变过程中的态度和权力替变等。这些成果为我们研究和认识姐妹神祇提供了很好的思路和理论基础。

姐妹神祇作为一种特殊的女性神祇集合,也是传统社会在神灵信仰中的映射,姐妹神祇关系以家族内部的平辈女性关系为主要表现特征,其信仰流变、辐射区域以及神祇的叠加过程中均体现着强烈的俗世的女性因素,甚至连世俗女性姐妹之间特有的小心思也在神灵传说和塑像中彰显无遗。浓厚的亲族关系、姻亲联盟、姐妹情结、神格变化及“走亲”的村落交往都是姐妹神庙区别于其他神庙甚至单个女性神祇的地方,这些特征在现阶段的研究还不充分,仍需要进行深入探讨。另外,为何中国的男神基本上都是独立成神,除了刘关张“结义庙”之外,很少有兄弟崇拜,即兄弟神祇和兄弟神庙,而姐妹神庙却如此普遍。此类姐妹神庙到底是弱者抱团取暖的联盟,还是母系氏族公社遗留的女权产物?凡此种种,都有待深入研究。本文以田野调查为基础,结合地方志、碑刻、民间传说以及口述访谈,拟从山右三对姐妹神的传说与神亲联盟的特征,探究这种特殊的女性集合神祇的表现特征以及背后深层原因。

一、民间传说中的三对姐妹神

娥皇女英是上古神话传说中尧帝的两个女儿,姐姐为娥皇、妹妹为女英,姐妹同时嫁舜帝为妻。后因知舜帝战死于苍梧,抱竹痛哭,泪染青竹,泪尽而死,殉情化为湘水之神。娥皇女英的故事流布范围极广,神祠也遍及神州,普遍称为“二女庙”“二妃祠”“湘妃祠”“娥皇女英庙”等。在山西,娥皇女英传说主要流行于晋南的临汾地区。相传洪洞县的羊獬村为两姐妹的故乡,而其所嫁的婆家即舜之家在相隔数里的历山。考其关于姐妹关系的传说,流传最广的是姐妹嫁给舜帝时,二人都想当正妻,尧帝进行三次测试来决定其地位。第一次测试是用七根谷草煮熟七粒黄豆;第二次测试是二人同时回娘家,一位骑马一位坐车,先到者为大;第三次是测试纳鞋底,谁先纳完谁为大。比赛结束,妹妹女英获得了胜利,姐姐娥皇虽不高兴却只能认输。正因为此,娥皇女英娘娘庙中的塑像把女英像塑在尊贵的左边,娥皇则塑在右面。供奉娥皇女英的神庙如今主要集中在晋南临汾的羊獬、历山、万安一带,目前这一带仍然保留有“接姑姑迎娘娘”的活动,娥皇女英的信仰以该地为中心辐射到周边区域,是山右南部较为流行的姐妹神灵信仰。

二仙指冲惠、冲淑两姐妹,父亲姓乐,母亲为杨氏,祖籍山西长治屯留。二仙传说发生在唐代大历年间壶关、陵川交界处的紫团山。相传二女聪慧灵敏,幼年丧母,父亲续弦吕氏,后母欺辱虐待两姐妹,姐妹俩忍辱负重,依然毕恭毕敬孝敬父母,行为感动了上天,在唐贞元元年(785)六月十五日将两姐妹接上了天庭,得道升仙(2)金大定五年(1165)《重修真泽二仙庙碑》,刘泽民、李玉明主编:《三晋石刻大全·晋城市陵川县卷》,三晋出版社,2013年,第22页。碑现存山西省晋城市陵川县岭常村西溪二仙庙。。姐妹成仙后,对人间百姓的生活疾苦十分关怀,广施法术,有求必应。百姓无不感恩戴德,便四处修庙立像奉祀。宋崇宁年间,宋夏交战,在宋军久战不下又供给中断饥困之时,忽有二女子提携瓦罐粥饭救济,她们以取之不竭的粥饭接济将士,使陷入困境的宋军渡过了难关。班师后,将军率师赴紫团山查访,得知乐氏姐妹乘龙升天的故事,遂举奏朝廷,宋徽宗即赐封乐氏姐妹为“冲惠”“冲淑”真人,敕庙号“真泽”,并每年派官府祭祀。从此,二仙故事流传更为广泛,而二仙姐妹神庙随着二仙信仰的传播几乎遍布晋东南各地,“名传九府,声播三京”(3)金大定五年(1165)《重修真泽二仙庙碑》,刘泽民、李玉明主编:《三晋石刻大全·晋城陵川县卷》,三晋出版社,2013年,第21页。碑现存山西省晋城市陵川县岭常村西溪二仙庙。,为二仙父母“助葬者□□五县,赠财者千村万村。英旄秀士,文武官勋,排比威仪花队。辇舆斗帐,罗□绣衣,烟霄逸路,车马骈填,莫□□数”(4)唐乾宁元年(894)《□当兴□君堆记》,刘泽民、李玉明主编:《三晋石刻大全·长治市壶关县卷》,三晋出版社,2014年,第10页。碑现存山西省长治市壶关县树掌镇森掌村。,成为山西长治、晋城及邻近的河南焦作、新乡等地流传最为广泛的姐妹神祇。

岱眉娘娘(又称黛嵋娘娘、岱嵋圣母),名为范小娥,传说为山西南部运城垣曲英言乡白鹅村人,后嫁商汤为后。相传三千多年前,当地流行一场瘟疫,百姓受病痛困扰,死者无数,岱眉娘娘亲口尝药,终得医病良方,化解了这场大瘟疫。商汤掌管天下后,遇上连年大旱,岱眉娘娘不辞辛劳去岱眉山顶为黎民百姓祈福求雨,行至黄河岸边,忽遇披毛雄狮,岱眉跨上狮背跃过黄河至岱眉山顶,修行成仙,降雨人间。人们感念岱眉娘娘的恩德,在岱眉山修建了庙宇,世世代代祭拜。嘉庆《渑池县志》有载“岱媚圣母庙:岱媚山麓又名山底庙,庙有古柏,大可六抱,垂阴一亩”(5)甘扬声:(嘉庆)《渑池县志》卷7《庙祀》,中州古籍出版社,1999年。。碑刻则有“岱眉山底圣母元君神灵赫显应无穷,祷雨得雨,祈风有风,求生者安,禳祸消平,保我黎民永安长宁”的记载(6)明万历三年(1575)《重修岱眉圣母庙碑铭》,陆绍治修、杜建成译注:《民国十七年渑池县志译注》下册,中州古籍出版社,2011年,第380-381页。。今岱眉庙供奉三尊圣母神像,中间为大娘娘岱眉,左右另有二娘娘青山和三娘娘玉山。当地传说中,二娘娘为河南济源市邵原镇人,三娘娘为仓头村人,是岱眉圣母结拜的干姐妹。关于三位女神如何结拜成姐妹有诸多传说。一说她们因为修炼场所距离近而结拜为姐妹;又说三姐妹都为商汤的妃子,在宫中结拜修行;另有说三人本就是亲姐妹,均嫁给商汤为妃子,嫁给商汤时,为定身份大小,以三个考验来定夺。此类传说明显是在模拟娥皇女英嫁给舜帝,附会的成分较大。岱眉信仰辐射的范围主要集中在晋南垣曲县的南白鹅村、北白鹅村、无恨村的黄河北岸和河南渑池县西山底村、东关村的黄河南岸,信仰以神亲村落为据点,散点式辐射到周边,形成跨越黄河南北两岸的姐妹神祇信仰辐射圈。

三对姐妹神中,娥皇女英是传说人物,出身王族又为帝妃,其姐妹关系是双重的,既有血缘又有姻亲。二仙信仰是真实存在的两位民间少女姐妹由人成神,最初仅为地方俗神,而后神格一再提高,在现实诉求与传说叠加中成为获得敕封的正祀之神。而岱眉神则是普通平民女性嫁与帝王为妻,且在传说中因和商汤感情不和而离异,后来的二位姐妹均为结拜而成,血缘关系不详。从文献记载可知,娥皇女英与冲惠冲淑二仙的记载有迹可循且历史悠久,岱眉姐妹记载不存,但是近年来当地新建数座岱眉庙中都有两位干姐妹塑像,推测为新的历史背景下嫁接的姐妹神信仰。相对于单一男神,女神的这种干姐妹组合方式似乎在地方传说中更易快捷流行。这样的例子并不鲜见,如同为晋南的万荣后土和姑母干姐妹神祇,新的民间传说甚至认为“后土娘娘嫌地方搞了旅游区,有些游客只是漫不经心地游玩,对她不够尊重。因此,后土娘娘就离开了后土祠,常年住在上朝村的姑母庙里。只是每年的三月十八后土祠庙会时,她才会在中午十一点钟去庙前村后土祠转一圈,下午两三点就会返回本庙”(7)吴博:《民国以来山西万荣上朝村的姑母信仰》,山西大学2009年硕士论文,第16页。。这种新鲜出炉的民间传说制造了一对亲密的干姊妹神祇,因此合理地扩大了村落之间的联系。

二、围绕着姐妹神的神亲联盟

神亲是乡土社会中叠加的文化建构,费孝通先生认为这是“通过象征性的亲属关系称谓和礼仪形式来建立一种新的与亲属关系相似的社会关系。”(8)费孝通:《江村经济》,上海人民出版社,2006年,第64页。神亲是村落之间把世俗亲缘引入信仰领域而结成的一种长期、稳定的亲密关系,它以共同信奉的某位神灵为纽带,确立了村落与该神的亲属关系及村落之间由此而来的亲戚关系(9)王守恩:《诸神与众生:清代、民国山西太谷的民间信仰与乡村社会》,中国社会科学出版社,2009年,第314页。。

娥皇女英地走亲是近年来民俗学研究的一个热点。在相距70余华里,纵贯20多个村落的空间范围内,每年都要举行以“走亲”为依托的信仰仪式,尤其是农历“三月三”和“四月二十八”,村民们虔诚地抬着两位女神的神轿,越汾河,过村庄,家家都参与,村村设祭坛,以女性神灵的感召力为纽带结社祭祀,形成一个具有共同信仰的区域空间。通过该活动,作为神灵的娥皇女英跨越洪洞县、尧都区两地五个乡镇,涉及西乔庄、韩家庄、万安等20余个村庄,驾楼经过的每个村庄里,都会举行程度不同的迎接仪式。无论何种形式,参与者之间都以“亲戚”互称。民间传言羊獬是娥皇女英诞生之地,村民自认为是尧的后代,称娥皇女英为“姑姑”,历山为舜耕之所,万安为舜执政之地,娥皇女英嫁给舜后,娥皇在历山服侍公婆,女英随舜帝在万安施政,所以历山、万安等汾河以西民众称娥皇女英为“娘娘”。在以三地为核心的区域范围内,几乎每个村落均有供奉娥皇女英的庙堂,被称为“姑姑庙”和“娘娘庙”。

与已经出嫁的娥皇女英不同,冲惠冲淑成仙之时尚属于两个未出阁的小姑娘,基于这一对姐妹自身的亲缘关系及少女身份,民众依据现实亲属关系,以二女的姥姥家为中心,并通过“走亲”仪式形成神亲纽带。二仙女性身份和天然的姐妹关系,都让下层民众在“无意识”中有意为其衍生出婆家、奶奶家、姥姥家、舅舅家等一系列以其生母为依托的社会关系。神亲的缔结以共同的神灵信仰为其基础,区域内多以一个传说故事来印证亲缘关系的远近亲疏,村落之间口口相传,叠加中形成固定版本。二仙娘娘在唐王岭姥姥家住了两年后,各村都争着请娘娘住在本村,你争我抢,涌现出九个村。这九个村基本都是母族的亲戚,诸如舅舅家、姨母家等。九个村最后共同商定:除在唐王岭上住两年,其余八个村各住一年,十年一个轮回,因此名为“十转赛”。每年农历四月初三日,一村接一村送,举行一场盛大的庙会。人们手持灯笼、合抱高香,表演拿手的民间技艺,请戏班唱大戏,虔诚地献给两位仙姑,感恩姐妹俩带给人们庇佑。这种活动历代不衰,相传至今,沿袭数百年形成了远近闻名的“十转赛”(10)姚春敏:《摆拍与日常:非物质文化遗产视域下的民间赛社仪式探微:以山西上党潞城贾村赛社与唐王岭十转赛为例》,《中国文化产业评论》,2019年第1辑。。在转赛的过程中,二仙奶奶的塑像是灵魂,姥姥家唐王岭地位最高,可以塑像。其周边衍生品则由不同的亲属关系来分配,如姨姑家可以做鞋子,舅家可以做銮驾,奶奶家可以做仪仗等,不同亲属关系可以做的物件各异,形成了数百年来的一种规矩和义务。联盟的纽带是拟亲属血缘,联盟的可行性是村落紧密的空间距离。九个村落在历史上默契地分配了角色,形成了村落联盟的形态。

以上两对姐妹均有血缘关系,作为结拜而成的岱眉三姐妹,走亲的基本特征和以上两对略有区别,虽然当地数村在传说中为其塑造了两位妹妹,但是走亲仪式却以岱眉为核心,集中在其传说中的娘家舅舅家与婆家之间所缔结的村社,二娘娘和三娘娘的舅家则只是参与村落,接应銮驾,其神亲联盟最重要的表现亦是“走亲”。农历三月十五,河南渑池县西山底村(婆家)会将岱眉圣像送回山西垣曲县无恨村(姥姥舅舅家),于四月十五日接回。农历六月初六垣曲南、北白鹅村(娘家)去河南渑池县东关村接岱眉圣母,东关村于七月十五日再接回圣母。习俗沿袭甚是久远,数百年前黄河两岸的民众用木船接岱眉娘娘圣像,现今已演变成乘坐游艇接娘娘回家。三月十五日接岱眉娘娘的仪式十分隆重,迎娘娘的村落队伍抬着轿子,带着贡品,敲锣打鼓来到岸边预定地点。娘娘圣像靠岸,锣鼓喧天、鞭炮长鸣,人们在无恨村女庙祝带领下跪在轿前唱诵。双方庙祝如亲戚般寒暄过后,众男子将圣像轿辇抬上车,沿延家河至郭家山线路至无恨村。沿途经过的村庄,百姓们沿路跪拜祈福,当街祭典,一路迎回舅舅家无恨村(11)见王廷信:《山西垣曲无恨村迎送岱眉娘娘活动调查报告》,冯俊杰编:《太行神庙及赛社演剧研究》,财团法人施合郑民俗文化基金会,2000年;关强:《山西垣曲岱眉圣母信仰调查研究》,山西师范大学2015年硕士论文。。

姐妹神庙的亲属符号化的特点是将地缘关系融为围绕着姊妹女神的血缘关系,加强了区域村落间的交流沟通与地域上的血缘认同。村落间拟亲属关系的产生为人与神、村与村之间的交往搭建了固定的桥梁,定期的仪式使得纵向的人神沟通、横向的村落联盟更加稳固。

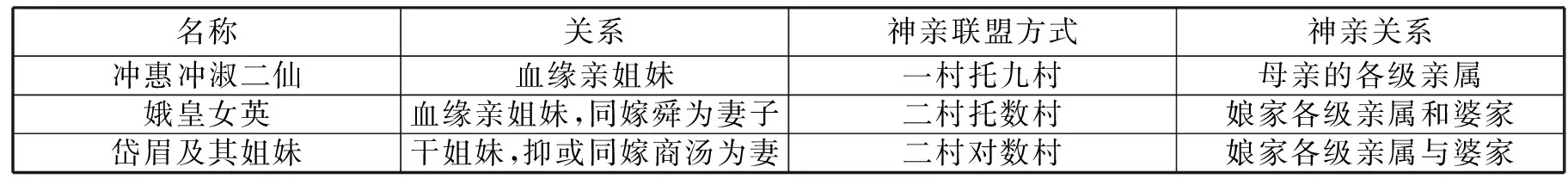

三对姐妹神亲简表

三、姐妹神庙的民间盛行与神亲联盟原因探究

笔者在田野调查中发现,虽然男性神灵也有抬銮驾外出仪式,但是相比于这种女性神亲尤其是这类姐妹神祇的热烈程度则是小巫见大巫。男性神灵巡境更多体现出一种男性统治者对空间的一种权力象征,如果一定要用大传统和小传统做一个区分,姐妹神灵的出现更像是一种村落小传统的狂热演绎,每一次都如同嫁自己的姑娘一样,彩旗飘飘,锣鼓喧天,观者如云。目前在三晋,民间陆陆续续复原的迎神赛社,多以女性神灵为主,这种姐妹神祇更是其中的宠儿。在这些仪式中,男性所起的作用不言而喻,因为主要领导者基本上都是男性。但是,姐妹神亲仪式的重度参与者几乎都是清一色的女性,包括给姐妹神像洁面、铺床叠被以及祭品摆放,甚至到鼓乐队的选择,这其中尤以中老年女性为主,个别女性甚至在活动期间整日待在庙内,几乎是以庙为家。在面对男性地方精英“男性改造”的同时,女性在用自我认同影响着男性的认识,只不过这种影响并不是疾风骤雨的对抗。

因此,笔者以为,在这种家族化形式如此强烈的姐姐、妹妹、姥姥、姨母的女性神亲联盟地缘的拟亲属化过程中(12)岳永逸:《日常表达中的华北乡土社会》,《中国农业大学学报》(社会科学版),2009年第4期。,真正的创造者无疑是那些没有话语权的村落女性,她们用自己的世俗生活经验改造着这些姐妹神祇的过去和现在。

(一)传说的娘家在神亲中至关重要

娘家是传统社会中女性最为重要的栖息地和精神依赖场所。传说中娥皇女英的娘家为洪洞的羊獬村,每年尧生日前(传说为每年的四月二十八),两位姐妹都要从婆家赶来,且雷打不动,必须回到娘家为父亲祝寿。仪式中娘家所在的村社被封为“总社”,具有统领作用,其他村落甚至包括婆家村落也听命于它。按照当地说法,作为姐妹神娘家的羊獬人天生比婆家历山人要长一辈(13)陈泳超:《背过身去的大娘娘》,北京大学出版社,2015年,第34页。。冲惠冲淑二仙,因为并未出嫁就已夭亡,她们的神亲联盟全依仗娘家亲力亲为,因为继母的这一层关系,“十转赛”干脆直接把传说推进到二仙生母的娘家,姥姥、舅舅、姨姨齐上阵。岱眉圣母虽与商汤为夫妻关系,但是因为商汤休妻,岱眉圣母与商汤互不往来(14)关强:《山西垣曲岱眉圣母信仰调查研究》,山西师范大学2015年硕士论文,第33页。,娘家更是其赖以依靠的中心。另外,运城万荣的姑母神出嫁给了陕西韩城的赵九郎,但是明显在娘家的祭祀仪式要远高于婆家。这种姐妹神亲中娘家核心体的存在其实是世俗世界在神界的体现,传统社会的村落女性因为被剥夺了世俗的诸多权利,娘家是她们赖以依托的几乎是唯一的庇护所,姐妹神回娘家雷打不动传递出来的信息是:出嫁姑娘定期回娘家是一种神圣不可侵犯的权利。

(二)姐妹神祇带有浓重的俗世姐妹特征

姐妹神祇不同于一般的单个女性神灵,势必有一种姐妹关系渗透其中。如娥皇女英这一对姐妹神祇,属于长者的姐姐因在竞赛中失利反比妹妹在婆家身份低一级,所以在神庙中姐姐的塑像背转过去,视为反抗(15)陈泳超:《背过身去的大娘娘》,北京大学出版社,2015年。。传说尧知道二妃争大小之后很不高兴,认为有亏妇道,尤其批评女英不应该向姐姐挑衅。女英大感羞惭,因此在每年三月三回娘家时,娥皇是初四晚上进羊獬姑姑庙,而女英就得在外面的小庙里先待一夜,表示对姐姐的愧疚,直到初五早晨,另有一支妇女组成的队伍再去把她接进羊獬村姑姑庙(16)陈泳超:《姐妹娘娘:作为游神仪式支撑的尧舜传说》,《民族文学研究》,2010年第1期。。冲惠冲淑二仙中亦存在这个问题,晋东南普遍的民间传说认为:妹妹比姐姐早一点成仙,所以在塑像上也是妹妹居于上位,据说姐姐也因此不快。田野调查中,宋壁村村民甚至认为虽然姐姐年纪大,但妹妹先成仙,所以妹妹头饰是金,姐姐头饰为银,并以此来区别姐妹神像。如果塑成一样就是塑像师傅不懂规矩。同时也认为姐姐因此很不高兴,传说经常在小事情上和妹妹怄气斗法。这些都与世俗世界中姐妹闹别扭的场景如出一辙。岱眉的情况比较特殊,因为后加的另外两位妹妹,民间叫二娘娘和三娘娘,身份不明,但是无论其为商汤的另外两位妻子抑或是岱眉之后的干姐妹,身份明显低于岱眉,因此类似姐妹别扭的传说甚少。区域内的姐妹神庙是乡土社会民众尤其是女性的精神支柱,女神神职功能亦是女性信仰者的心理投射和现实需求,村落女性会刻意通过传说的方式进行自我价值观的传递。有什么诉求,就把需要投射于她们身上。尽管已身为女神,仍旧少不了和姊妹争斗,也还需要父亲和姥姥、舅舅的中间调停。在山右进行田野调查发现,有些平时很少谋面的女性大都可在姐妹神庙上相见并结伴拜祭,年轻女性拉家常、互结金兰,似乎姐妹神就是一个很好的见证。女性与女神之间更容易沟通,心理上也更容易接受。现实的姐妹情结自然而然被赋予到姐妹神身上。

(三)姐妹神祇的盛行离不开女巫的推动

姐妹神祇比之其他神灵更接近世俗生活,这种世俗化过程,消解了人与神之间的距离,使女神形象更亲切、更贴近生活,从而也更加深入人心。在姐妹神灵传说建构的叠加过程中,无论是姐妹争斗小矛盾还是姥姥的疼爱与调停,诸多元素都是古代女性日常生活的投射。去姐妹神庙中进香是村落女性排遣心中忧闷、求得庇护的重要方式。传说通过人性的细微瑕疵让民众更亲近这种姐妹神灵,在这个信仰中巫特别是女巫扮演了重要的角色,是推动姐妹神信仰发展和传说形成的第一推手。替身与信徒的双重身份,让她们在姐妹神祇与俗世姐妹间架起一座桥梁。如在冲惠冲淑二仙信仰活动中扮演重要角色的便是女巫。在二仙庙碑文中有关于二仙降神女巫的明确记载,后以女巫之口显灵的传说也比比皆是(17)唐乾宁元年(894)《大唐广平郡乐公之二女灵圣通仙合葬先代父母有五瑞记》,胡聘之:《山右石刻丛编》,卷9,三晋出版社,2018年,第41—44页。。笔者在田野调查中也发现,目前在山西的乡土社会中,演化为“师婆”的女巫仍旧隐晦存在,且为数众多。这些女巫从最初以民间仪式附体扮演的半神成为代人述说的“师婆”,据《武安县志》载:“有女巫代传神语,名为‘师婆’,各乡皆有,每岁二三月,师婆群集击鼓下神,男女聚观,俗称‘师婆会’。”(18)杜济美等修纂:《武安县志》卷9《社会志》,北京光明印书局,1940年铅印本。师婆们自称可与“神”对话和交流,她们的职业是连接神与人的桥梁,活动的场所多在庙会中,因其往往通过一些手段上身为女神,所以女神庙成为她们最为钟爱的场所。农历四月十一下午晋东南的长治神郊真泽宫(二仙庙)正殿外会聚集很多师婆,你方唱罢我登场,按顺序来展示自己与神对话的能力,热闹非凡。

这些女巫擅长结成一种结拜姐妹式的宗教结盟,即师婆会。如,清代山西泽州高平一带祈雨,每到一村,首先都是由该村的师婆会接驾(19)秦喜明主编:《陈庄村志》,内部资料,陈庄村志编纂委员会,2014年,第273—274页。。清代至民国,山西长治屯留的西莲村一直流行着另一种民间艺术——师婆会音乐。这是村或者社举办的表演大聚会,其形式就是朝山进香,也叫摆香会。香会的主角就是从各村赶来的师婆(20)山西省屯留县麟绛镇西莲村委会编纂:《西莲村史》,内部资料,第59-60页。。女巫们频频参加集会,形成了很多女巫团伙,以姐妹相称。在晋南的娥皇女英信仰中,马马子便是一个会巫术的群体,在整个仪式中起到半个精神领袖的作用。马马子是可以被娘娘附体的一群人,在数百年的仪式中,马马子“上马”(既附体)主要为驾楼开路。在三月三庙会的早晨约十点,马马子有一个专门的仪式,在一系列近乎程式化的“假装”行为后,如开顶、插锁口签等,銮驾突然异动,接着神灵附体。当地的女性马马子数量不菲,在羊獬村有位女马马子张华(化名)在行进过程中会一路做原地踏步的跑步状,演示二姐妹中比较活泼的妹妹女英,民众解释说是女英在骑马。另外一位贺菊月,曾经在上马时,以女神的口吻直接表白说:“我的丈夫(舜)丑得很。”(21)陈泳超:《背过身去的大娘娘》,北京大学出版社,2015年,第107页。在队伍停留期间,女马马子还会唱歌或者对唱,所唱内容大多是二位娘娘的传说神话,以及姐妹神的争吵和置气等。

在冲惠冲淑二仙庙中活跃着各种女性巫师,自称是伺候娘娘的马童,很多时候就居住在二仙庙中,“十转赛”中这些马童是重要的消息传递者。2020年9月,笔者在调查中发现,因为当年的疫情,致使四月份前一村的二仙神像并没有如期送到本村,此村女巫在沟通了村级领导无果后,竟然集体上神,传说二仙已离开上一个村从空中到了本村,然后合资塑造了新的神像,并言称此为姐妹娘娘真身。笔者惊诧于该村这群女性巫师对乡村男性精英的辱骂,看着门庭若市香烟缭绕的新姐妹娘娘庙和匍匐在地的大批虔诚的村落女性,笔者有点顿悟、乡村姐妹神庙谁才是主导。女巫用玄幻的力量塑造着女性神灵,加上这些女性巫师极容易结拜行动(22)山西高平的马仙姑神庙传说结拜了三位姐妹,实际上就是女巫集合。,姐妹神祇对她们而言情有独钟。围绕着姐妹神庙而出现的众多的女巫姐妹联盟,即使是在现代社会中也不鲜见。因此,我们有理由相信,女巫群体更加依赖姐妹神庙,以此来映射自我的女性巫师的女性结盟。

四、余论:擦边球式的主流认可和女性的改造

从传统社会角度来看,女性是客体,女性的社会关系围绕着男性主体而成立,比如娥皇女英是舜的妻子,尧的女儿,她们所有的官方文本叙事都以客体身份展开。但是在这些山右姐妹神庙中,她们俨然成为主体,尧是其父、舜则为其夫,二帝围绕着姐妹叙事展开。如2021年三月三日的洪洞县西桥村,只是一个仪式活动的过路村,村内有对联,上联为“姐为后妹亦为后”,下联是“父为帝夫也是帝”,这种叙事主体很明显是以姐妹神灵为中心。再如,冲惠冲淑二仙的“十转赛”围绕着这两位未出阁的小姑娘娘家亲属展开,甚至还编纂了一个姐妹的姥姥村作为传说的主要依托村落,无论是冲惠冲淑还是姥姥都是以女性为原点。还有岱眉娘娘,以平民女子贵为商汤之妻,还和自己尊贵的夫君性格不合,甚至负气出走,这些在当地的民间传说中均不是指责,更多的是自豪和怜爱。数百年来,当地汤王信仰已不存,而岱眉娘家的神庙依然香火旺盛,甚至怕她孤单还凭空给了她两个姐妹——“二娘娘”和“三娘娘”。

当然,这些姐妹神也逃离不了主流价值观尤其是传统男性价值观对其的改造,如娥皇女英对舜帝的殉情,宋代碑刻和明代碑刻中冲惠冲淑二仙的孝道与给宋军与明军送饭以及岱眉的舍身求雨等,都反映了主流价值观对传说故事的渗透。民间信仰作为民众日常生活的重要内容,它的产生与社会文化环境密切相关。娥皇女英争大小的传说透露出父权制形成后的家庭婚姻关系的冲突。冲惠冲淑的“孝女”形象也反映了传统社会对女性以德报怨遵守孝道的道德要求,岱眉的舍身更是一种“能御大灾则祀之,能捍大患则祀之”(23)陈澔注、金晓东校点:《礼记·祭法》,上海古籍出版社,2016年,第530页。的男性主宰的国家正统行为。但是,如果我们深入田野调查中,可以很明显知道这些改造更多的是主流文本的一种无奈添加,如三月三“接姑姑迎娘娘”中,脍炙人口的传说仍是女性姐妹的小情绪和娘家的娇宠。至于碑文中的文字也只是存在于碑文和地方志等大传统的书写中。

有些学者认为“家庭中的性别分工落实于宗教实践中,性别角色直接影响到人们的宗教实践方式,决定了女性在宗教组织中的地位是被组织被支配的”(24)刁统菊:《女性与龙牌:汉族父系社会文化在民俗宗教上的一种实践》,《民族艺术》,2003年第4期。,但从姐妹神亲的传说、走亲仪式本身来看,这种男性为主体的主流价值观的改造仅仅是打了一个擦边球,强大的女性信仰者团体用自己涌动的无声话语和行动顽强地改变着神本身和神亲模式,这一改造更多的是一种润物细无声的渗入。“姐妹相携心正苦,不见路人唯见土”(25)沈德潜:《唐诗别裁集》(上),上海古籍出版社,2013年,第210页。,这种以无声的软性反抗而缔结的情感同盟,其背景也许正是传统男权社会中女性集体被压制的现实。

最后,姐妹神女性视角下神职功能的泛化,其根源在于民众内心诉求的投射。民间百姓把地方社会的特征映射到神职功能上,甚至为本应无欲无求的神设立“矛盾”,民众以无意识状态为姐妹神区分出神格的高低。民间传说故事里,姐妹之间会相互猜忌,其娘家舅家婆家会产生种种矛盾等。乡土社会中的下层民众将日常中发生的情况演化到神灵身上,使得姐妹神灵更富有“女性人格”,增加了其在乡土社会的信服力与亲和力。民众相信姐妹神一定可以解决诸多事务,她们是自己身边最亲近的神灵。在田野调查中,民众提及奶奶庙、娘娘庙都非常亲切,像是在为你指路到自家亲戚家,姐妹神庙中往往铺设有很多床铺,以供来诉说的女性休憩,“我们的姐妹”是她们惯用的口头禅,用这样的“人格化”叠加拉近了姐妹神庙与地方社会的心理距离,使神灵更加拟人化,更加富有女性化特征。而姑姑、舅舅、姨婆、姥姥、奶奶家所缔结的联盟“走亲”也正是其世俗化的仪式,是神亲联盟稳固的外在方式,是姐妹神信仰传承的仪式载体。成年男性进入社会中,更多承担了治国平天下的宏大责任,而女性姐妹一起成长继而各为人妻,在夫家更多的家庭责任和规则使得她们异常怀念从前的姐妹情深,参拜姐妹神庙也是对一种离开了的娘家生活的无奈思念和对以往姐妹感情的眷恋。