长江经济带农业高质量发展影响因素分析

杨雨芬

(长江大学经济与管理学院,湖北 荆州 434023)

我国是一个农业大国,但不是一个农业强国,农业生产依然是以粗放的传统模式为主。为促进农业发展,20 a 来我国中央一号文件一直把农业发展排在第一位。十九届五中全会指出要坚持农业农村优先发展,全面推进乡村振兴。2021 年中央一号文件提出,要在2025 年前建成现代乡村产业体系,提高农业质量效益和竞争力。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,要提高农业质量效益和竞争力,推动农业高质量发展。长江经济带连通着我国东、中、西部地区,是促进我国区域经济协调发展的重要一环。同时,长江经济带还是我国粮食主产区。因此,研究长江经济带农业高质量发展水平及影响因素,对于厘清长江经济带上、中、下游农业高质量发展的差异和以此为代表的我国东、中、西部农业高质量发展的现状有着极为重要的现实意义。

鉴于农业高质量发展的重要性,学者们对此进行了大量研究。夏显力等[1]从产业体系、生产体系和经营体系等方面对我国农业高质量发展进行了分析,结果表明,市场需求能够为农业高质量发展提供方向,而数字赋能则可以为农业高质量发展提供“新动力”。徐大佑等[2]从农业品牌化的角度探究了贵州省农业高质量发展的方向,发现农业品牌化建设能够拉长农业产业链,提高农产品的附加值,促进农业高质量发展。程士国等[3]从内生动力的角度对我国农业高质量发展进行了研究,发现技术进步、制度变迁和经济绩效之间存在着良性互动,各个因素的发展会对其他因素产生经济作用。王仕忠[4]认为特色小镇是我国农业发展的主要方向,特色小镇的高质量发展能够推动我国农业的转型升级。欧阳竹等[5]以黄河三角洲为研究对象,探索河口三角洲地区水资源利用、环境保护和盐碱地农业开发的路径,经过实地调研分析发现,盐碱地农业发展困难,需要技术集成配套设计,同时还需要注重环境保护,发展低污染农业。黄修杰等[6]以我国2016 年省级数据为基础,构建农业高质量发展指标体系,并对各地区农业高质量发展水平进行评估,结果表明,各地区农业高质量发展水平存在显著的区域差异。张社梅等[7]从微观的角度对我国农业高质量发展的路径进行了探索,发现消费信任的缺失是农业高质量发展面临的主要困难,当公证嵌入后会增强消费信任,促进农业高质量发展。罗其友等[8]对我国1978—2019 年农业高质量发展格局进行了研究,结果表明农产品供需、自然资源、生态环境等是制约我国农业高质量发展的潜在因素。方琳娜等[9]对我国黄河流域地区农业高质量发展进行了梳理,自然环境恶化、基础设施落后、生产和加工水平低是制约黄河流域农业高质量发展的主要因素。银西阳等[10]运用熵权TOPSIS 法和核密度估计法对四川省农业高质量发展进行了测度,认为四川省农业高质量发展水平较低,且不平稳。王兴国等[11]根据我国2010—2019 年的省级面板数据,运用空间模型实证分析了农村金融发展对农业高质量发展的影响,表明农村金融发展对农业高质量发展产生正向影响。

已有的研究结果侧重于对全国或单个省份的农业高质量发展路径进行探索,或者对农业高质量发展水平进行测算,但是缺少对国家战略区域和影响因素的研究。基于此,笔者以长江经济带为研究对象,运用改进熵值法对长江经济带2010—2019 年农业高质量发展水平进行测算,并运用Tobit 模型对影响因素进行分析,研究外部因素对长江经济带农业高质量发展的影响。

1 材料与方法

1.1 数据来源

研究数据来源于长江经济带各省(市)2011—2020 年统计年鉴、《中国农村统计年鉴》(2011—2020)、《中国统计年鉴》(2011—2020)、《中国住户调查统计年鉴》(2011—2020)和《中国人口与就业统计年鉴》(2011—2020)。

1.2 研究方法

1.2.1 模型选择采用改进熵值法对农业高质量发展水平进行测算,采用Tobit 回归模型进行分析。

(1)改进熵值法。熵最初是热力学的一个概念,是由德国物理学家鲁道夫·克劳修斯(Clausis R)1850 年提出,用来表示能量在空间内分布的均匀程度,美国数学家Shannon C E 又将熵的概念应用到了通信理论中,由此诞生了信息熵,而随着熵值法的发展,其应用的领域也延伸到了经济、工程技术等各个领域[12]。该研究采用郑强[13]的改进熵值法对农业高质量发展水平进行测算,设m为地区,n为评价指标,aij为第i个地区的第j个值,具体步骤如下。

①指标处理。

用熵值法测出的农业高质量发展水平属于截断离散数据,因此,采用能够处理截断离散数据的Tobit模型进行分析。构建的模型如下。

1.2.2 变量选取研究中的变量主要是农业高质量发展指标和农业高质量发展影响因素。

(1)农业高质量发展指标。以长江经济带为研究对象,参考于婷等[15]、刘忠宇等[16]等的研究成果,结合数据可得性,利用长江经济带2010—2019 年的面板数据对该经济带农业高质量发展水平进行测算。从产业发展水平、城乡发展水平、化学和能源用度、农民个人发展、基础设施建设、机械化程度和乡村医疗等6 个角度对长江经济带农业高质量发展水平进行探究,并构建指标体系(表1)。

表1 农业高质量发展指标

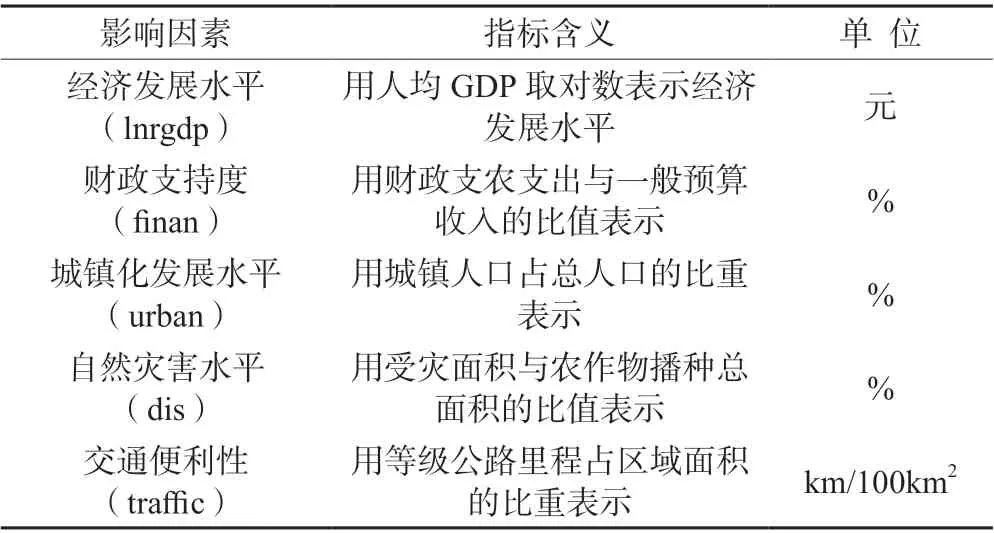

(2)农业高质量发展影响因素。参考孙康等[17]、

刘涛等[18]的研究成果,选取农业高质量发展水平为被解释变量,选取经济发展水平(lnrgdp)、财政支持度(finan)、城镇化发展水平(urban)、自然灾害水平(dis)和交通便利性(traffic)等变量作为外部影响因素,并构建相应的指标体系(表2)。

表2 农业高质量发展影响因素

2 结果与分析

2.1 农业高质量发展测算结果

由表3 可知,2010—2019 年间,长江经济带整体农业高质量发展指数均值为0.381,低于0.5,说明长江经济带整体农业发展质量不高。从变化趋势来看,该经济带农业高质量发展存在一定的波动,2010—2017 年间呈线性上升态势,2018 年降低到了0.425,2019 年又回升到了0.448,说明该经济带农业发展质量虽有波动,但总体发展趋势良好。从区域来看,下游的农业发展质量最高,中游次之,上游最低。从区域发展趋势来看,各区域农业高质量发展趋势与长江经济带整体相同,均在2017—2019 年间存在一定的波动,但整体向好发展。从各区域来看,下游地区农业高质量发展指数明显高于中游和上游,且2015—2019 年间下游农业高质量发展指数均高于0.5,说明下游农业发展质量较高。从省际来看,农业高质量发展指数超过0.4 的省(市)有4 个(江苏省、浙江省、上海市和四川省),其中,仅江苏省和浙江省超过0.5,占全体的18.18%,除四川省在上游外,其余省(市)均在下游,主要原因是下游地区土地较为平坦,适宜农业发展,且下游地区经济较为发达,可为农业和科技发展提供充足的资金,这也是下游地区农业发展质量较高的原因;农业高质量发展指数低于0.3 的省(市)有3 个,分别是重庆市、贵州省和云南省,均集中在上游,主要原因是重庆市属山地,贵州省和云南省均位于云贵高原,这3 个省(市)均是土地贫瘠且多山地的地区,不利于农业的发展。

表3 长江经济带农业高质量发展指数

2.2 农业高质量发展影响因素分析

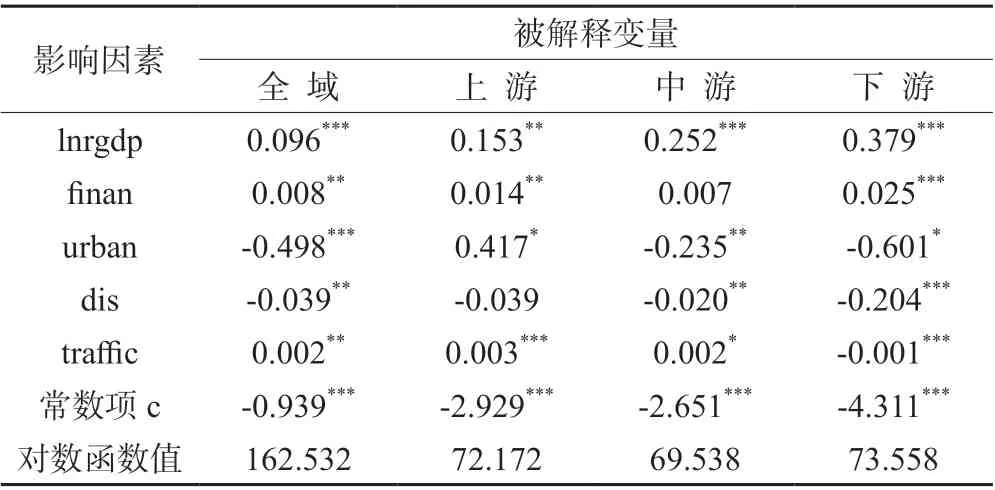

各外部因素对长江经济带农业高质量发展的影响如表4 所示。

表4 长江经济带农业高质量发展影响因素分析

从人均GDP 上看,农村人均GDP(经济发展水平)在1%的显著性水平下对长江经济带农业发展质量有促进作用。分区域来看,农村地区人均GDP 与上游、中游和下游的农业生产效率均存在正相关的关系,对中游和上游地区在1%的显著性水平下有正向影响,对上游地区在5%的显著性水平下有正向影响。人均GDP 提高说明农村经济得到了发展,对资本和劳动力的吸引力得到了增强,进而对农业发展质量产生促进作用。

从财政支持度上看,财政支持度在5%的显著性水平下对长江经济带整体农业发展质量有正向影响,对上游和下游地区分别在5%和1%显著水平下有正向影响,这主要是因为地方财政支农的投入能够显著改善当地的基础设施,提高农业生产水平,促进农业生产环境和农村人居环境的改善。

从城镇化率上看,城镇化率对长江经济带整体农业发展质量在1%显著性水平下有负向影响,在5%和10%的显著性水平下对中游和下游有负向影响,在10%的显著性水平下对上游农业发展质量有正向影响。主要原因是中游和下游地区城镇化发展水平较高,进一步的城镇化会导致农村劳动力短缺,进而影响农业发展质量。上游地区城镇化水平较低,城镇化的发展有利于经济的发展和农村剩余劳动力的转移就业,促进农民增收,提高农业发展质量。

从受灾率上看,受灾率对长江经济带整体农业发展质量有负向影响,且通过5%的显著性检验。对中游和下游地区分别在5%和1%显著水平下有负向影响,对上游的负向影响不显著。受灾率反映的是农田受灾面积的占比,受灾率上升导致要素利用率下降,土地生产效率降低,影响农业发展质量。

从交通便利性上看,交通发达程度对长江经济带整体、上游和中游农业发展质量均有显著(5%、1%和10%)的正向影响,对下游有显著(1%)的负向影响。主要原因是交通发达虽然能够促进人才和物资的流通,但下游本身交通较为发达,交通网密集,进一步发展交通可能造成对农田的挤占,对农业的高质量发展产生不利影响。

3 结论与启示

3.1 结 论

根据长江经济带2010—2019 年农业发展面板数据,运用熵值法对该经济带农业高质量发展指数进行测算,再运用Tobit 模型对外部因素进行回归分析,得出如下主要结论。

(1)2010—2019 年间,长江经济带整体农业高质量发展水平不高,但总体发展趋势良好。从区域来看,下游的农业发展质量最高,中游次之,上游最低。从省际来看,土地贫瘠且多山地的地区的生产条件是造成重庆市、贵州省和云南省农业高质量发展指数均值小于0.3 的主要原因,这也是上游农业高质量发展指数较低的主要原因。

(2)人均GDP、财政支持度、交通便利性等对长江经济带整体农业高质量发展指数有较为显著的正向影响;城镇化率、受灾率有较为显著的负向影响。

3.2 启 示

(1)立足自身实际,因地制宜地发展农业。由以上结果可知,长江经济带各区域间农业高质量发展的水平存在差异。因此,各地应当立足自身实际,因地制宜地发展农业。上游地区应当积极利用自身优良的自然风貌和多民族聚居的特点,着力发展林业、果业、茶业和休闲旅游业,走特色农业发展之路。中游地区应当利用交通和航运优势,大力发展农产品加工业。下游应当积极走规模化、集约化等农业现代化发展模式,并着力发展农业外贸。

(2)扩大财政支出,夯实农业高质量发展基础。要加大财政支持力度,扩大财政支出规模。加大教育支出,提高农民综合素质。加大科技支出,着力开发适宜山地水网作业的机械,提高土地生产率,降低对劳动力的需求。开发新型种植模式,提高农民的风险抵御能力。

(3)加强交通基础设施建设,促进区域协调发展。交通基础设施的完善,有利于加速人员和要素的流通,加强区域间的交流,促进区域协调发展。同时交通基础设施建设还能够缩小城乡差距,防止城乡二元化。