大数据的知识发现:促进课堂深度学习的策略

马如霞 王陆 彭玏

[摘 要] 深度学习的理论只有应用于课堂实践,才能真正促进教育教学的变革。为了探究课堂深度学习的现状以及促进课堂深度学习的策略,文章基于布鲁姆认知目标分类理论,对174节中小学课堂师生对话采用统计分析方法、滞后序列分析法、社会网络分析方法、数据挖掘和知识发现方法,研究发现并得出如下结论:第一,当前课堂教学呈现浅层教学的样态,课堂教学存在理解层级的固化等问题;第二,增加批判性问题,提升反思指导,是促进深度学习有效发生的教學策略;第三,弥补评判和执行等关键教学行为,将其作为知识建构过程中的中介和桥梁,构建层进式学习;第四,转变教育信念,增强与创造认知层级中生成、计划和产生有关的创生性教学活动,开展生成性教学。

[关键词] 深度学习; 布鲁姆认知目标分类; 课堂对话分析; 课堂教学行为大数据

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 马如霞(1977—),女,江苏盐城人。副教授,博士,主要从事教育大数据分析与智能学习支持环境研究。E-mail:maruxia@126.com。

一、引 言

近年来,“深度学习”已经成为当前教育领域中的热词,基于深度学习发展核心素养和21世纪技能是新世纪以来全球范围内课堂教学变革的方向[1]。深度学习的理论探讨需要得到课堂实践的积极呼应才能获得持久的生命力[2]。在大力倡导深度学习的同时,目前课堂仍存在种种问题:课堂学习停留在知识的表层,专注于知识的获取[3],呈现表面教学、表层教学和表演教学的“三表教学”现象[4]。深度学习在课堂中的有效达成,首先需要回答两个问题:当前课堂的深度学习达成了吗?如何才能促进课堂深度学习的达成。本研究以课堂师生对话行为作为研究对象,运用布鲁姆认知目标分类理论,通过实证研究聚焦当前课堂深度学习的现状以及探究促进课堂深度学习的策略,力图促进深度学习理论向具体课堂实践的过渡,实现课堂深度学习真正的发生。

二、文献综述

(一)深度学习的内涵

深度学习的内涵比较丰富,既有涉及理论层面的方法论、学习观、价值观和世界观等多个方面,也有涉及实践层面的内部动机、信息加工、问题解决和高阶思维等方面[5]。但当前学术界对深度学习的内涵还没有统一的界定。整体来看,深度学习的内涵可以分为广义和狭义两类。

广义深度学习是从多维度、多取向的方式勾勒深度学习的理想图景,将深度学习从价值观、方法论和世界观的角度加以定位[2]。迈克尔·富兰等人在《深度学习:参与世界,改变世界》一书中将深度学习定义为获得六大全球化能力的过程:品格、公民意识、协作、沟通、创造力和批判性思维。狭义深度学习则是以知识和学习的本质为基础,从学习结果、方式、目标、过程等视角,将深度学习目标指向对知识的深度理解、问题的解决和高阶思维的达成。马顿和塞尔乔(Marton & Saljo)强调对信息的深度加工,认为深度学习是对内容的理解和将新知识与已有知识、经验进行联结[6]。埃里克和利恩(Eric & LeAnn)将深度学习的基本特征描述为高阶思维、深度加工、深刻理解、主动建构和问题解决五个方面[3]。周序认为深度学习是对知识有了足够的掌握,进行深度理解和深度认知的学习[7]。康淑敏认为深度学习是一种基于高阶思维发展的理解性和持续性学习[8]。

鉴于上述对深度学习概念的辨析,本文采用狭义深度学习的概念,即要求学习者达到深度的认知[9]。

(二)深度学习测量的理论基础

深度学习的测量是深度学习领域重要的研究问题,通过对深度学习达成程度的判断,助力深度学习达成方法与策略的发现与实施。狭义的深度学习内涵关注学习过程中的认知深度,旨在让学生的认知思维达到深度认知。长期以来,布鲁姆认知目标分类理论被视为认知发展的重要工具,尤其是在促进高阶思维方面具有深远的影响[10]。布鲁姆认知目标分类主要基于建构主义的理论和有意义学习的理论,充分体现了对学生主动知识建构这一认知目标的重视。在深度学习的研究中许多学者基于布鲁姆教育目标分类进行深度学习的评价研究。美国教育学家特内(Turney)基于布鲁姆六个认知层级,按照学生思维类型和水平的不同,将教学提问分成由低到高的六个水平,评估教师课堂提问的深度。晋树利通过将深度学习特征与布鲁姆认知目标分类进行对比和分析,验证布鲁姆认知目标分类作为深度学习评价的可行性[11]。周平红等人利用布鲁姆认知目标分类体系,从认知类型和认知过程维度表征学生的认知水平[12]。综上所述,布鲁姆认知目标分类理论奠定了深度学习测量的理论基础。

(三)深度学习的实证研究

近年来,国外深度学习的研究由理论分析走向了实践探索,使用实证研究的方法来分析深度学习的策略、方式和评价等,从而促进了深度学习理论与实践的融合。在国内深度学习的研究中,鲜有课堂实践方面的实证研究[13]。张光陆基于课堂会话分析,对《麋鹿》课例的两个教学片段进行定性分析,发现深度学习视角下课堂话语的互动特征[14]。陈薇等人通过对4位专家教师16节课的观察,采用描述性统计方法和定性分析方法,归纳出专家教师课堂教学中深度问题设计的策略[15]。优质教学是课堂教学对深度学习的积极呼应,是促进深度学习理念融入课堂教学实践的必然选择。面向课堂教学的深度学习实证研究从研究方法来看,主要采用案例研究法、课堂观察法进行研究;数据分析方法主要采用定量分析法、定性分析法和混合分析法,其中定量分析方法主要以简单的统计分析方法为主,较少采用数据挖掘和知识发现等大数据分析方法;从量化研究的样本量来说,以单个或少量课堂教学案例为主,缺乏大规模课堂教学案例的分析与发现。

三、研究方法

(一)数据来源

本研究所选用的视频课例来源于靠谱COP项目(The Teacher’s Online Communities of Practice,简称靠谱COP)的视频课例库。入选的视频课例需要满足以下三个条件:(1)视频课例来源于研究者深入课堂进行观察时录制的现场课;(2)视频课例具有完整的课堂教学行为观察数据;(3)视频课例的录制时间为近3年。研究者从满足条件的1000余节课例中按语文、数学和英语三门学科采用分层抽样法抽取了174节视频课例。

(二)课堂对话编码

高质量的课堂对话以知识建构为目的,通过师生和生生的交流互动促进学生深度理解、高阶思维发展与认知能力提高,促进深度学习的发生[16]。因此,师生对话的质量反映了课堂知识建构的深度,进一步反映了深度学习的成效。编码是课堂对话量化研究的主要方法,本研究采用2001年版布鲁姆教育目标分类学中的认知过程维度作为课堂对话的编码框架,将学习的认知目标分为记忆、理解、运用、分析、评价和创造六个大类,并将前三个大类视为低认知层级,后三个大类视为高认知层级,其中每个大类又包含了多个亚类,具体见表1。

围绕布鲁姆认知过程维度课堂对话编码框架,本研究采用人工编码的方法对视频课例进行分析。为了保证编码的可靠性,参与编码的7位研究人员先后经过了编码培训、预编码、按学科分组编码、编码一致性检验等阶段,编码的内在一致性较高(Kappa=0.85,p<0.01),并对不一致的內容进行了校验。

(三)数据分析方法

本研究综合采用统计分析法、滞后序列分析法、社会网络分析法以及回归分析法,以期全面深入地透析课堂深度学习的现状以及促进深度学习的方法策略。其中,描述性统计方法用于发现课堂对话认知层级的分布结构,差异性分析发用于发现高认知课堂与低认知课堂中课堂对话的认知层级差异;滞后序列分析法用于发现教师提问行为的序列特征;社会网络分析法以及回归分析用于发现课堂关键教学行为,探析促进课堂深度学习的方法与策略。

四、研究结果与讨论

(一)课堂对话整体认知层级分布特征分析

图1和图2呈现了课堂中不同认知层级对话出现的频率。在整体课堂中,理解层级的对话频率最高,记忆层级的对话次之,表明课堂中的师生对话仍旧以低阶认知为主,对话的主要功能是巩固已学知识,并通过从口头、书面和图画传播的教学信息中建构意义,建立新旧知识之间的连接,呈现了以低阶认知目标达成为主的学习样态。在理解层级中,以推论和说明的对话为主,表明教师注重培养学生的逻辑推理能力,在逻辑推理的过程中加深学生对问题的理解,以促进知识的建构。但在高阶认知对话中,评价和创造层级的对话比例较低,尤其是评价层级的核查、创造层级的计划和产生类的对话缺乏,表明课堂中教师较少引导学生相互评价和质疑,对知识的迁移应用不足,不利于学生批判质疑能力以及迁移创造能力的培养。综合上述数据表明,当前课堂中仍以浅层对话为主,深度对话明显缺乏。

(二)不同认知水平课堂的教师提问认知层级差异性分析

为了深入破解深度学习改进的着力点,本研究根据布鲁姆认知过程的综合得分,从174节视频课例中选出认知层级均值大于等于3且得分最高的30节课例,将其命名为高认知课堂;将认知层级均值位于理解层以下(即均值小于3)且得分最低的30节课例作为低认知课堂,采用独立样本t检验方法对两类课堂不同认知层级的教师提问频率进行差异性检验,具体结果见表2和表3。

表2和表3表明,高认知课堂和低认知课堂的教师提问行为存在显著差异,高认知课堂在分析、评价和创造三个高认知层级的提问行为显著高于低认知课堂(p<0.01),而在低认知层级上记忆与理解的提问行为显著低于低认知课堂(p<0.01),两类课堂在运用层级上的提问行为无显著差异。具体从二级指标来看,高认知课堂教师提问在理解层的区分、分析层的组织、评价层的核查和评判以及创造层的生成五个方面频率显著高于低认知课堂,而在记忆层的识别和回忆、理解层的推论这三个方面频率显著低于低认知课堂,反映了高认知课堂较低认知课堂呈现更多批判性思维核心的评判行为。

(三)课堂对话认知水平影响因素分析

本研究将174节视频课例的课堂教学行为、59个维度[18]数据与课堂师生对话认知层级均值数据用逐步回归法进行分析,得到以课堂平均认知层级Y为因变量,以批判性问题比例X1、集体齐答比例X2、记忆性问题比例X3和对话深度四比例X4为自变量的回归方程Y=2.402X1-0.839X2-0.687X3+2.263X4+2.820,回归分析结果见表4。

由回归方程系数可以看出,批判性问题和对话深度四对课堂对话认知层级有显著正效应,表明教师提出越多的批判性问题,深度四对话越多,则课堂的平均认知层级越高;集体齐答和记忆性问题对课堂对话认知层级有显著负效应,集体齐答的挑选回答方式通常对应课堂中认知层级较低问题。课堂中师生的对话深度可以使用级数来表示,对话深度一指的是教师与学生之间的一问一答;对话深度二指教师与学生之间的两问两答,以此类推[19]。说明课堂中教师提出批判性问题以及师生间的深度对话可以显著提升课堂师生对话的认知层级,有效引导学生进行深度学习。

(四)课堂教师提问行为转换特征分析

1. 课堂教师提问行为转换特征分析

教师提问行为的转换反映了不同认知层级提问的先后次序关系,图3呈现了布鲁姆认知过程维度一级指标教师提问行为转换频次的热力图,其中行表示给定事件,即先出现提问的认知层级;列则表示目标事件,表示后出现提问的认知层级。

从图3可以发现,课堂中教师的提问多数在同一认知层级进行转换,尤其是理解层级的内部转换最为明显;理解层级与其他认知层级之间的转换较为频繁,如理解与记忆、理解与运用、理解与分析之间的转换较为明显;很少发生高认知层级中的评价和创造与其他层级的行为转换。进一步分析发现,理解层级的推论与其他层级的转换较为频繁,表明课堂中教师注重让学生从提供的信息得出逻辑结论,培养学生的逻辑推理能力。

以上数据反映出,理解层是不同认知层级转换的关键层级,正如布鲁纳指出任何课程的主题都应该由发展学生的基本理解能力而确定,整体课例呈现出“为理解而教”(Teaching for Understanding)的鲜明特征[20]。理解层中的推论是不同认知层级之间转换的“引擎”。推论是指在一系列例子或事例中发现模式,在教学中推论常常出现在为一个背景或上下文提供可以推导的情境,常常与运用层级中的实施在一起联合使用[17]。然而,在当前课堂中教师却较少的将二者联系在一起,出现了推论层级“固化”的典型特征。

2. 不同认知课堂教师提问行为转换特征分析

为了进一步探寻教师行为转换的特征规律,本研究对不同认知课堂提问行为转换特征从转换频次分布和转换路径特征两方面进行综合对比分析,如图4和图5所示。

图4表明,在低认知课堂中教师提问行为转换主要集中在记忆层和理解层,且同层级的内部转换较为明显。在高认知课堂中教师提问行为转换主要集中在理解、运用、分析和评价四个层级中,并且出现了理解层作为多层级转换引擎的特征,尤其是理解层和分析层两个层级之间的转换比较显著。

在转换频次的基础上,本研究进一步采用滞后序列分析方法探索教师提问的过程演化规律,从而探索课堂知识建构的途径。依据滞后序列分析原理,选择残差值大于1.96(p<0.05)的行为序列,绘制了如图5所示的不同认知课堂教师提问序列图谱。

图5中圆点的大小代表此类问题出现的频次大小;线条的粗细代表问题类型转换的残差大小,反映了某类问题发生后有多大可能出现另一类问题。分析发现,两类课堂存在共性特征:理解与分析层级的行为转换均较为显著,教师通过理解层级的概要与分析层级的组织建立起理解与分析层级之间的建构,在理解的基础上通过分析促进学生更深层次的理解,例如低认知课堂中的概要→组织、组织→比较,高认知课堂中的推论→归属、说明→归属;教师提出运用和分析的问题后会继续推动学生对结果进行评价,例如低认知课堂中的实施→核查、区分→评判,高认知课堂中的实施→评判、区分→核查;推论层级的自我转换都是概率最大的,尤其是在低认知课堂中推论的自我转换特征十分突出;层级之间的转换并非逐层递进,跨层级的行为转换也较为显著。两类课堂存在的差异表现为:与低认知课堂不同,高认知课堂中的推论除了自我转换外,也存在一定的向分析层级中的归属进行转换的现象;高认知课堂中理解层除了与记忆、运用层级的转换显著外,与分析、创造层级间的转换也较为显著;高认知课堂中评价与运用、分析和创造层级均有显著的行为转换。

3. 不同认知课堂教师提问关键行为分析

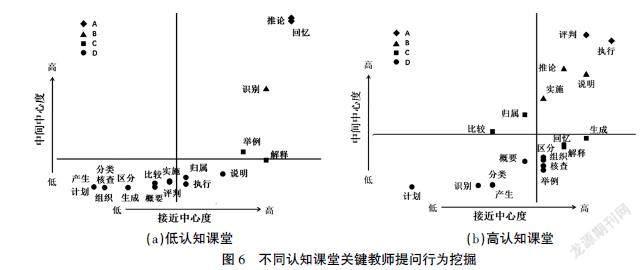

本研究对不同认知课堂的教师提问行为序列进行社会网络分析,计算不同认知层级提问行为的中间中心度和接近中心度,并根据中间中心度和接近中心度进行聚类分析得到教师提问行为的四象限分布图,如图6所示。图中间的横向和纵向直线分别表示接近中心度均值和中间中心度均值;教师提问行为根据中间中心度和接近中心度数值采用k-means方法分为四类,相同形状的节点属于同一类。中间中心度是指一个节点担任其他两个节点之间最短路径桥梁的次数,反映了教师提问行为在行为转换中的中介作用。接近中心度是指一个节点到达其他节点最短路径距离之和的倒数,其数值越大表示节点越接近网络中心,越是核心节点。所谓关键教学行为是指在行为序列网络关系图中既接近行为序列网络的中心,又在行为转换中起到重要桥梁作用的教学行为。

图6表明,在低认知课堂中,推论和回忆的中间中心度和接近中心度的数值均很高,表明这两个提问行为既在提问行为序列网络的中心,同时又在行为转换中起到重要的桥梁作用,因此是低认知课堂中教师提问的关键行为,它们都属于低认知教学行为;而在高认知课堂中,评判和执行是教师提问行为转换的关键行为,此外还有一组次关键行为推论、说明和实施,在教师提问行为序列网络中重要性仅次于关键节点。

五、研究结论

(一)当前课堂教学呈现浅层教学的样态

随着课程改革的不断深入,推动了学习方式和教学方式的变革,传统的以知识识记为主的课堂已经向为理解而教的课堂转变。教育的两个最重要的目标是:促进保持和促进迁移,迁移的出现是有意义学习的标志[17]。保持是将教学内容原封不动记住的能力,而迁移则是运用所学知识去解决新问题、回答新问题或促进新材料学习的能力。在认知过程中,记忆层级强调保持,理解层级以上强调迁移。理解层级是迁移学习的基础,在新旧知识之间建立起联结,是通向更高认知层级的前提条件。深度学习强调学习过程中新旧知识的联系,形成知识体系,并在此基础上进行知识的深度理解和迁移[21]。当前以理解而教的课堂转变凸显了教学改革的成效,体现了教学目标从“记忆性教学”到“理解性教学”的发展。但“理解”只是深度学习在认知方面的起点层级[22]。深度学习已不再仅仅是为了理解基本知能而采用的学习方式,它更多是一种基于理解、追求迁移应用的有意义学习[23]。通过对课堂中深度学习现状的分析发现,当前课堂教学整体仍以低阶认知为主,存在着浅层学习与深度学习的分化现象,不同认知课堂的教师提问在认知层级和提问行为转换上均存在差异;课堂教学存在理解层级的固化问题,尤其是推论层级的固化较为明显。因此,在促进课堂深度学习方面教学还需要发生很多改变,这种改变既包括内隐层中的教师信念和个人理论上的改变,也包括外显层的教师专业行为和教学活动上的改变。

(二)促进课堂深度学习的教学策略

1. 增加批判性问题,提升反思指导

高水平的课堂提问是促进学生高认知水平达成的重要举措,因此必须找到使教师能够提高课堂提问认知水平的方法[24]。多项研究表明,教师提出更多开放性问题的课堂对话可以比其他形式产生更多有意义的学习。让教师认识到不同的问题对应不同的认知水平,可以显著提高教师提出高阶问题的频率[18]。通过课堂对话认知水平影响因素分析发现,批判性問题是影响课堂对话认知水平的正向因素。批判性问题是指需要学生变换角度做深层次思考和反思的问题,其核心是:解释、分析、评价、推论、说明和自我调节。教师提出批判性问题是将反思知识引入到教学中最简单直接的方法,也是促进课堂深度对话的有效办法。学习反思的发生对促进学生深度学习具有重要意义[25]。瞄准反思水准的“反思指导”是深度学习不可或缺的支撑[26]。只有当学习者能够清晰地意识到自己的思维,更加知晓自己的认识,并且作用于这种意识时,才会学习的更好,才能达到意义性教学的标准。增加批判性问题的教学行为改进,势必会引起教学方法的改进,从而变革教学模式,形成新的促进深度学习有效发生的教学策略。

2. 弥补关键教学行为,构建层进式学习

层进式学习是指对知识内在结构的逐层深化学习,表现为多层次认知目标的达成。课堂教学是一个动态的、不断建构生成的过程。在此过程中,教师需要通过高质量的问题设计,引导学生进行知识建构,促进学生思维的发展,实现课堂真正的深度学习。高质量的问题设计可以激发学生的思考,引导思维逐步向深层次发展,知识建构的链条应该较长,并且呈现螺旋上升的样态[27]。通过课堂教师提问行为转换特征分析发现,高认知课堂呈现出较多低认知层级和高认知层级跨层级的相互转换,评判和执行是促进教师行为转换正向改进的关键行为,低认知课堂需要提升与“执行”和“评判”有关的教学行为。教师应该以理解层级的教学行为为基础,增加评判和执行教学行为,以及增加实施、推论、说明等教学行为,将这些关键行为作为知识建构过程中的中介和桥梁,促进学生逐层深化地完成知识建构,构建层进式学习与高投入式学习。

3. 转变教育信念,生成性教学是根本方式

罗米索斯基的学习过程模型认为学习的发生共有四种机制在起着作用:(1)接收器(Receptors),用来支持接收所感知刺激的机制;(2)贮存器(Memory), 用来支持在大脑中存储和调用知识的机制;(3)加工器(Processor),用于支持学习者进行分析、综合、评价等智力活动的思维机制;(4)效应器(Effectors),用于支持学习者实际执行行动的机制[28]。对应于布鲁姆教育目标分类认知过程维度,贮存器用于支持学习者进行记忆和理解;加工器支持学习者进行分析、评价和创造中的生成和计划;效应器支持学习者进行运用和创造中的产生,如图7所示。在课堂教学行为转换分析中,整体课堂以理解层内部行为转换为主,呈现出在新旧信息间创设新联系的内部认知加工过程,其目的仍然是构建或存贮新知识。罗米索斯基将教学活动分为“再生性”和“创生性”两类。布鲁姆教育目标分类也可以精确地分为两组:认知、理解和应用是再生性的;分析、评价和创造是创生性的。前者强调所学知识技能的再现,后者强调将所学知识应用于新的情境和任务,解决新的问题。目前,课堂中虽然存在一定比例的理解与运用、理解和分析之间的层级转换,在贮存器与加工器、贮存器与效应器机制之间建立了连接,但是教学仍然属于再生性的教学,缺乏对学生创生性思维的培养。

教师不能把教学理解为是单纯知识传授的过程,需要转变教育信念,改变把学生视为接收器和贮存器的隐喻,充分发挥加工器和效应器机制,开展更多的支持学习者进行分析、综合、评价等创生性认知活动,强化知识的迁移与建构。增加教学中的创造性设计或新颖独特的决策活动,为学生发展基于自我控制的矫正性评价提供学习条件和情境;增强与创造认知层级中生成、计划和产生有关的问题,设计并实施发展学生聚合型和顺应型思维的学习活动,再通过效应器输出信息加工结果而获得高水平的课堂生成。

六、结 语

本研究由于各学科样本数量有限,故没有对各学科的课堂深度学习现状以及改进策略进行分析和探究。有研究发现,不同学科背景下深度学习的具体表征、促进策略和应用成效不尽相同[6]。未来将进一步探索不同学科深度学习的教学改进策略,探尋有效的深度学习实践路径。

[参考文献]

[1] 张良,王克志. 美国深度学习研究的共识,分歧及待解决的问题——基于美国深度学习报告的比较研究[J]. 外国教育研究,2021,48(4):118-128.

[2] 宗锦莲. 深度学习理论观照下的课堂转向:结构与路径[J]. 教育学报,2021,17(1):59-72.

[3] 李松林,杨爽. 国外深度学习研究评析[J]. 比较教育研究,2020,42(9):83-89.

[4] 郭元祥. “深度教学”:指向学科育人的教学改革实验[J]. 中小学管理,2021(5):18-21.

[5] 沈霞娟,张宝辉,曾宁. 国外近十年深度学习实证研究综述——主题、情境、方法及结果[J]. 电化教育研究,2019,40(5):111-119.

[6] MARTON F,SALJO R. On qualitative difference in learning. I - Outcome and Process[J]. British journal of educational psychology,1976,46(1):4-11.

[7] 周序. “深度学习”与知识的深度认识[J]. 四川师范大学学报(社会科学版),2021,48(5):169-175.

[8] 康淑敏. 基于学科素养培育的深度学习研究[J]. 教育研究,2016,37(7):111-118.

[9] 李小涛,陈川,吴新全,等. 关于深度学习的误解与澄清[J]. 电化教育研究,2019,40(10):19-25.

[10] 陈丰祥. 新修订布鲁姆认知领域目标的理论内涵及其在历史教学上的应用[J]. 历史教育,2009(15):1-53.

[11] 晋树利. 基于布鲁姆认知过程维度的深度学习评价研究[D]. 武汉:华中师范大学,2020.

[12] 周平红,周洪茜,张屹,等. 深度学习视域下学习者协同知识建构历程的社会认知网络特征分析[J]. 电化教育研究,2021,42(9):99-107.

[13] 高东辉,于洪波. 美国“深度学习”研究40年:回顾与镜鉴[J]. 外国教育研究,2019,46(1):14-26.

[14] 张光陆. 深度学习视角下的课堂话语互动特征:基于会话分析[J]. 中国教育学刊,2021(1):79-84.

[15] 陈薇,沈书生. 小学数学教学中深度问题的研究——基于专家教师课堂提问的案例分析[J]. 课程·教材·教法,2019,39(10):118-123.

[16] 宋宇. 课堂对话领域研究热点与前沿趋势探究[J]. 全球教育展望,2020,49(12):27-40.

[17] L·W·安德森,等. 学习、教学和评估的分类学[M]. 皮连生,译.上海:华东师范大学出版社,2008.

[18] 王陆,马如霞,彭玏. 基于经验学习圈的不同教师群体教学行为改进特征[J]. 华东师范大学学报(教育科学版),2021,39(2):61-74.

[19] 王陆,张敏霞. 基于课堂教学行为大数据的课堂观察方法与技术[M]. 北京:北京师范大学出版社,2019.

[20] GOOD T L,LAVIGNE A L. Looking in classrooms[M]. London:Routledge,2017.

[21] 卜彩丽,胡富珍,苏晨,等. 为深度学习而教:优质教学的内涵、框架与策略[J]. 现代教育技术,2021,31(7):21-29.

[22] 郑东辉. 深度学习分层的教育目标分类学考察[J]. 全球教育展望,2020,49(10):13-26.

[23] 彭红超,祝智庭. 深度学习研究:发展脉络与瓶颈[J]. 现代远程教育研究,2020,32(1):41-50.

[24] FARLEY G T,CLEGG JR A A. Increasing the cognitive level of classroom questions in social studies: an application of bloom's taxonomy[J]. Research in social studies education,1969(8):1-20.

[25] 馬芸,郑燕林. 走向深度学习:混合式学习情境下反思支架的设计与应用实践[J]. 现代远距离教育,2021(3):89-96.

[26] 钟启泉. 深度学习:课堂转型的标识[J]. 全球教育展望,2021,50(1):14-33.

[27] 宋宇,邬宝娴,郝天永. 面向知识建构的课堂对话规律探析[J]. 电化教育研究,2021,42(3):111-119.

[28] 盛群力. 分类教学设计论——罗米索斯基论知能结构、学习模型与教学策略[J]. 远程教育杂志,2010,28(1):25-35.