化学打顶剂对新疆早熟棉花农艺及产量性状的影响

王国栋 曾胜和 梁飞 王刚

摘要:为明确新疆早熟棉花的化学打顶时间及药剂用量,以金垦5-6和新陆早61号为材料,研究土优塔打顶剂不同喷药时间(早打顶7月5日、晚打顶7月15日)和不同浓度(450、600、750、900、1 050 mL/hm2)对棉花农艺、产量性状及纤维品质的影响。结果表明,喷施土优塔打顶剂10 d后,可抑制棉花株高及新叶生长,起到人工打顶效果;早打顶、喷药浓度为600~750 mL/hm2处理的效果最好,有利于果枝台数增加;喷药显著影响了棉花绒长和比强度(P<0.05),绒长随喷药浓度升高而逐渐升高,比强度则随喷药浓度升高而逐渐降低,但对马克隆值、整齐度、伸长率等品质指标影响不明显;喷药时间显著影响单位面积铃数、单铃质量、衣分及霜前花率等指标,喷药浓度对衣分和霜前花率无显著影响,二者间互作效应体现在对单位面积铃数有极显著影响(P<0.01);2016、2017年早打顶750 mL/hm2剂量喷施处理的皮棉产量分别为2 878、2 903 kg/hm2,为产量最佳处理。综合表明,早打顶、浓度为750 mL/hm2土优塔打顶剂喷施对棉花打顶效果最好,可推广应用于新疆早熟棉花的生产。

关键词:棉花;化学打顶;农艺参数;产量;纤维品质

中图分类号: S562.04 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2022)08-0087-06

新疆是我国最重要的棉花主产区,植棉水平对我国棉花生产具有举足轻重的地位。同时,新疆北部大部分地区均为早熟植棉区,棉花生长季节短,从而形成了“矮、密、早、膜”栽培技术要求[1]。而适时打顶、去除顶端优势,调节生长中心和养分运输方向就成为棉花栽培管理中的关键环节[2]。传统棉花打顶主要依靠人工进行,尤其在新疆高密度栽培模式下,人工打顶劣势更为突出。不仅费时费工效率低下,而且劳动强度及劳动力成本投入巨大,一直是限制棉花全程机械化生产的重要瓶颈[3-4]。目前,新疆棉花生产中,打顶是唯一没有实现机械化的管理环节。因此,研究开发能替代人工打顶的棉花打顶技术具有重要意义。

关于采用不同方式替代棉花人工打顶的研究已有相关报道,主要集中在机械打顶和化学打顶2个方面。国外最早有关替代棉花人工打顶的研究多为机械打顶,“十一五”期间新疆兵团也开展了相关研究,如2008年石河子大学研制了组控式单行棉花打顶机等[5]。但机械打顶普遍存在对棉花长势及地形要求较高、机械损伤严重、蕾铃脱落影响产量等现象[6],未能大面积推广。另一些学者则致力于研究通过喷施植物生长激素抑制棉花顶尖生长,达到类似人工打顶,调节营养与生殖生长的目标[7-8]。如赵强等于2011年在长绒棉上喷施缩节胺(DPC)来代替人工打顶,并取得初步成功[5];徐宇强等则选用氟节胺作为化学打顶剂,发现氟节胺能有效控制棉株高度,与人工打顶效果无差异,但果枝数有所减少[9];韩焕勇等研究了新型增效缩节胺(DPC+)对棉花的封顶效应,结果表明,DPC+可对棉花幼嫩组织表皮形成轻微伤害,有效控制棉株高度,塑造良好棉株构型[10];喷施植物生长激素能优化棉花冠层结构,增加叶面积指数,改善群体中光分布,使光合源与棉铃库重合,促进光合物质向棉铃的快速运转,并实现棉花高产,起到与人工打顶相同的效果[11-12]。

但与此同时,已有研究也表明单独喷施一类化学打顶剂,很容易造成棉花株高、果枝台数个体调控的差异,产量时高时低,很不稳定,这给应用化学打顶剂的棉农造成了很大的顾虑[6,12-13]。氟节胺是由2,6二硝基-4-三氟甲基氯苯与N-乙基-N-(2-氯-6-氟苄基)胺反应生成,尽管在少盐的中、东及南方酸性土壤中可以很好地控制作物顶端优势;但西北地区盐碱化土壤中,单独使用氟节胺往往会表现出产量的不稳定性。如何实现化学打顶棉花的稳定高产,值得进行深入研究,而化学打顶剂复配型是近年来的主流发展方向。为此,本研究选用了土优塔化学打顶剂(氟节胺与奈硼酸的结合剂),开展喷药浓度及时间对新疆主栽棉花品种的打顶效果试验,并分析其对棉花农艺性状、产量及纤维品质的影响,以期为完善化学打顶技术在新疆早熟棉区推广和应用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验区域概况

试验于2016—2017年在新疆农垦科学院试验地(45°38′N、86°09′E)进行。试验地点位于天山北麓,年平均气温为6.5~7.2 ℃,无霜期为168~171 d,≥10 ℃的活动积温为3 570~3 729 ℃。区域属典型大陆性气候,降水稀少、空气干燥、光热集中,为新疆早熟棉生产的典型区域。

1.2 试验材料与设计

供试品种为早熟棉花品种金垦5-6(2016年)和新陆早61号(2017年),化学打顶剂采用河南东立信生物工程有限公司提供的土优塔棉花化学打顶水剂,有效成分为20%~25%氟节胺乳剂+水溶性助剂(15%~20%乳化剂,5%~10%助溶剂,2%~5%稳定剂等)。试验采用随机区组排列,66 cm+10 cm宽窄行播种,株距10 cm,行长40 m,6行区,小区面积为720 m2,理论株数为2.97万株/hm2,四周设保护带,3次重复。试验区深施基肥磷酸二铵 150 kg/hm2,膜上点播,膜下滴灌。于2016年4月16日和2017年4月20日播种滴出苗水,全生育期灌水8次,灌水量为5 700 m3/hm2。蕾期随水滴施3次化肥,每次施尿素50 kg/hm2,磷酸二氢钾 30 kg/hm2;花铃期随水滴施5次棉花专用肥,每次施100 kg/hm2。试验按不同打顶方式、喷药剂量、喷药时间设12个处理,化学打顶剂由背负式喷雾器喷施,详见表1。各处理田间管理措施保持一致,棉株健壯且整齐度一致,无病害。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 农艺性状测定

每个试验小区选取长势均匀一致的健康植株10株(内外行各5株)挂牌标记,分别于化学打顶前(7月5日)以及喷药后10、20、30 d调查株高、叶龄数、果枝台数、打净率、顶端棉叶情况等农艺性状指标。

1.3.2 产量构成和纤维品质测定

吐絮后于2016年10月10日、2017年10月15日人工采收测实产,并调查收获株数和有效铃数,计算单位面积铃数。同时,每个小区分3层采收棉株上、中、下部各20朵完全吐絮花朵,测定平均铃质量,轧花后计算衣分,之后送农业部农产品质量监督检验测试中心(石河子)对棉花纤维品质进行测定。

1.4 数据分析

使用DPS 7.05对试验数据进行显著性方差分析,用LSD法进行多重比较;图表制作采用Excel 2007和Origin 8.5共同完成。

2 结果与分析

2.1 喷施打顶剂对棉花农艺性状的影响

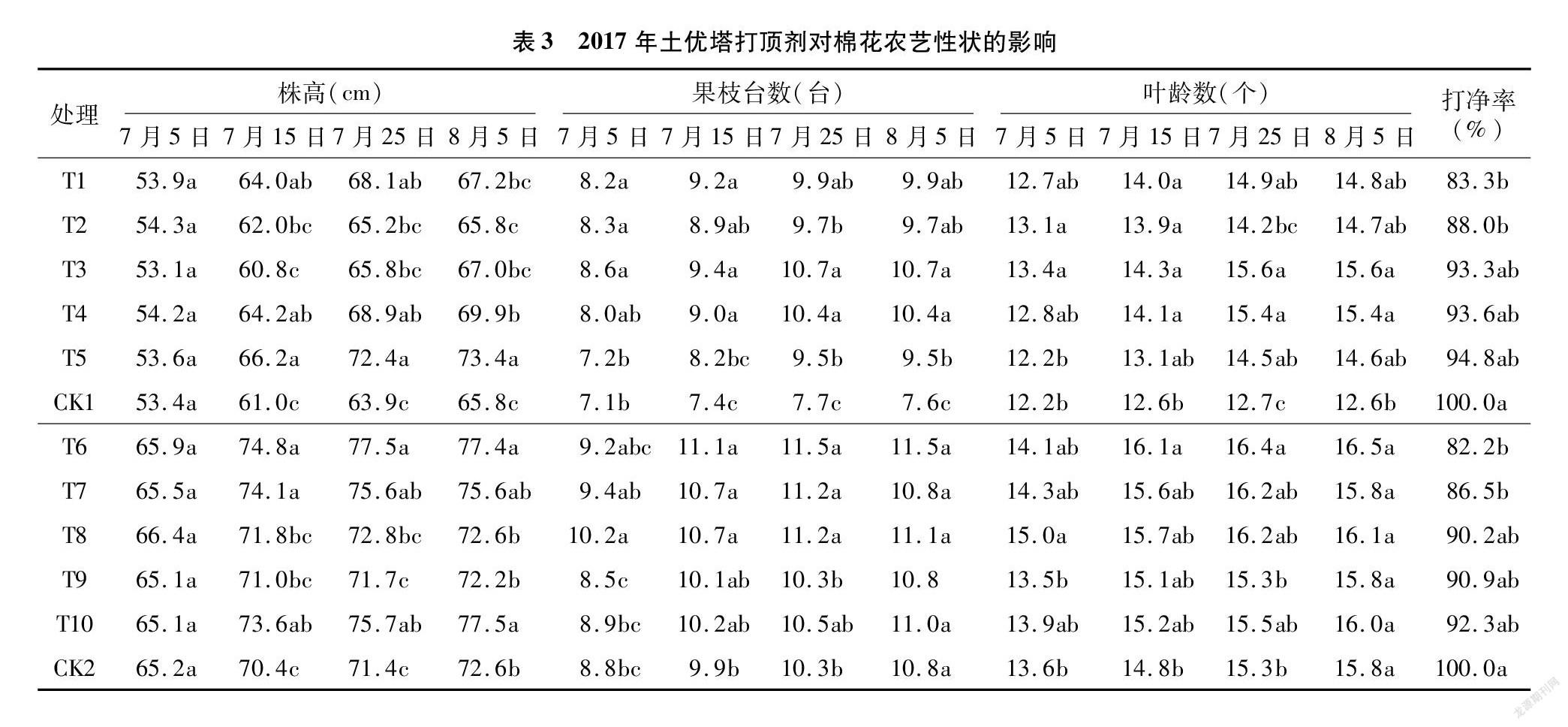

从表2和表3可看出,喷药前早打顶(7月5日)和晚打顶(7月15日)各处理与对照(CK1、CK2)相比株高无显著差异。喷药10 d后,喷药各处理及CK1、CK2株高较喷药前均有明显的增加,且表现为低浓度施药处理的株高增幅大于对照的增幅;同时,施药20、30 d后,大部分处理株高不再有明显的增加。各处理的果枝台数在喷药打顶前存在显著差异,各喷药处理10、20、30 d后与CK1、CK2相比果枝台数有明显增多;且2年中均表现为早打顶增幅要高于晚打顶增幅;在早打顶处理中,又以T2、T3处理的增幅较大,表明喷药时间早、剂量控制在600~750 mL/hm2范围内,既可以控制棉花株高又有利于果枝台数增加。叶龄数喷药前多数处理显著不差异,喷药10 d后各处理叶龄数均要高于CK1、CK2处理(T3、T10处理除外),且晚打顶喷药各处理叶龄数要高于早打顶喷药各处理;不论是早打顶或是晚打顶,喷药10 d后叶龄数基本不再增加,同时棉株顶端1~3张叶片出现皱缩、顶心坚硬、生长停止,表明化学打顶剂能够抑制株高及新叶生长。打净率各处理均低于CK1、CK2,打净率以T3、T8处理(2016年)和T5、T10处理(2017年)最高。因此,土优塔打顶剂浓度大于750 mL/hm2时效果相对较好,且早打顶有利于控制株高、增加果枝台数,可达到与人工打顶相同的效果。

2.2 喷施打顶剂对棉花品质的影响

由图1可知,2016年、2017年2个年度的棉花品质,无论是早打顶还是晚打顶,各处理绒长均要高于各自的对照,其中2016年的T3、T4、T5处理显著高于CK1,T7、T8、T9、T10处理显著高于CK2,且低浓度喷药与高浓度相比增幅较小;2017年绒长变化趋势与2016年基本相同,但晚打顶低浓度喷药处理的绒长增幅比高浓度处理更大。早打顶或晚打顶喷施打顶剂均可提高棉花的比强度,其中2016年的T1、T2处理显著高于CK1,T6、T7、T8、T9、T10处理显著高于CK2;2017年T1、T2、T4处理的比强度显著高于CK1,T7、T8处理显著高于CK2,与2016年早打顶变化趋势类似。2个年度的马克隆值,大部分喷药处理與人工打顶处理相比并无显著变化,且在较低浓度喷药后还出现了显著的降低,如2016年T1、T6处理和2017年T2、T3处理较CK1、CK2处理均显著降低。2016年和2017年的整齐度和伸长率,早打顶、晚打顶各喷药处理与CK1、CK2相比,均有小幅度提高,但差异均未达到显著水平。这表明,喷施打顶剂对棉花绒长及比强度影响比较明显,对其他品质参数无明显影响。

2.3 喷施打顶剂对棉花产量性状的影响

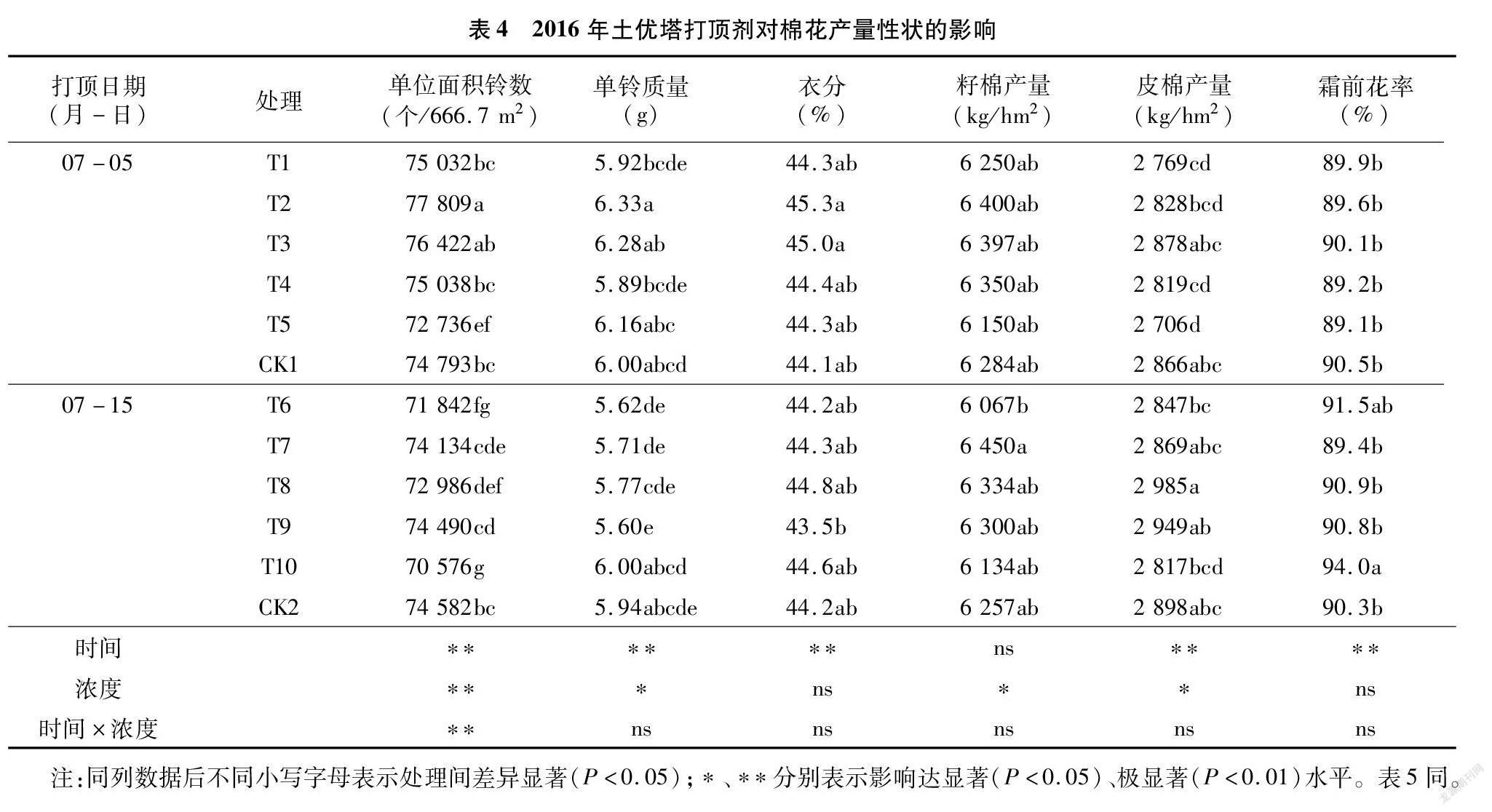

喷药浓度和时间对棉花单位面积铃数、单铃质量、衣分、霜前花率及籽棉、皮棉产量的影响及互做效应详见表4、表5。2016年早打顶中T1、T2、T3处理的单位面积铃数显著高于CK1,但T5处理显著低于CK1;晚打顶中仅T7、T9处理与CK1无显著性差异,T6、T8、T10处理显著低于CK2。早打顶中T2、T3、 T5处理的棉花单铃质量高于CK1且差异不显著,T1、T4处理低于CK1;晚打顶中仅T10处理高于CK2,其余处理均低于CK2,差异均不显著。早打顶中T1、T2、T3、T4、T5处理的棉花衣分均高于CK1,但无显著差异;晚打顶中除T9处理低于CK2外,其余处理均高于CK2,差异不显著。早打顶中T2、T3、T4处理的籽棉产量高于CK1,T1、T5处理低于CK1,差异不显著;晚打顶中T7、T8、T9处理高于CK2,T6、T10处理低于CK2,处理间差异不显著。早打顶中T3处理的皮棉产量高于CK1,其余均低于CK1,T5处理显著低于CK1;晚打顶中T8、T9处理高于CK2,其他处理均低于CK2,均与CK2差异不显著。早打顶中CK1的霜前花率最高,晚打顶中T10处理最高,其余处理与CK2均无显著差异。

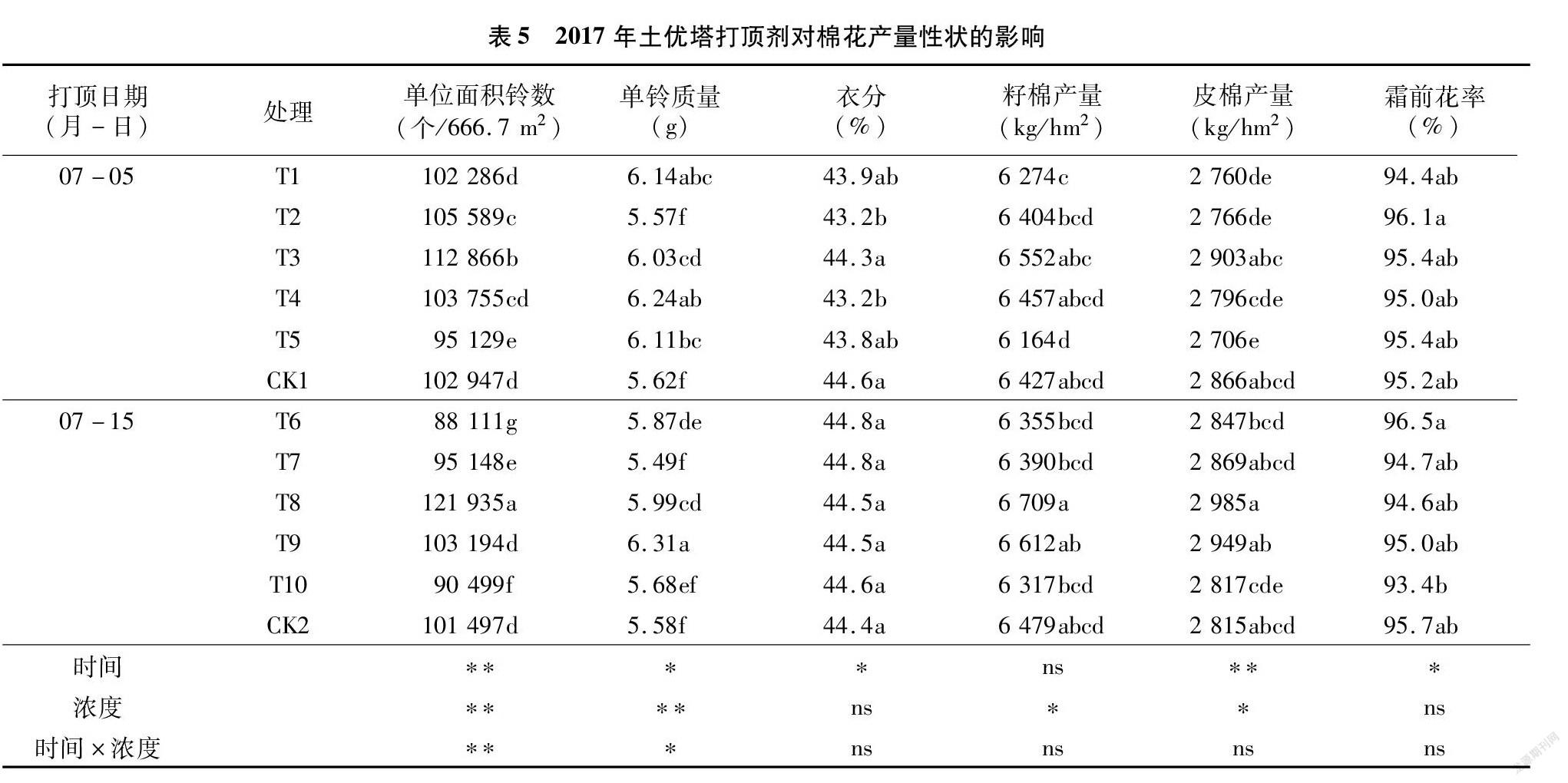

2017年早打顶中T2、T3处理的单位面积铃数显著高于CK1,T5处理显著低于CK1;晚打顶中T8处理显著高于CK2,T6、T7、T10处理显著低于CK2,T9处理与CK2差异不显著。早打顶中T1、T3、 T4、T5处理的棉花单铃质量显著高于CK1,T2处理低于CK1;晚打顶中仅T6、T8、T9处理显著高于CK2,T7、T10处理与CK2差异不显著。早打顶中CK1处理的棉花衣分均高于化学打顶剂处理,且与T2、 T4处理显著差异;晚打顶中各处理间差异均不显著。早打顶中T2、T3、T4处理的籽棉产量高于CK1,T1、T5处理低于CK1, 差异不显著; 晚打顶中T8、T9处理高于CK2,其余处理低于CK2,与CK2差异均不显著。早打顶中T3处理的皮棉产量高于CK1,其余处理低于CK1;晚打顶中5个处理均高于CK2,与CK2相比均差异不显著。早打顶中T2处理的霜前花率最高,晚打顶中为T6处理最高,与CK1、CK2差异不显著。

经方差分析表明,喷药时间对棉花产量构成的各因素(籽棉产量除外)均有显著或极显著影响;而喷药浓度对2年度中单位面积铃数、单铃质量、籽棉及皮棉产量有显著或极显著影响,对衣分和霜前花率无影响;喷药时间和浓度间存在互作效应,主要体现在对棉花单位面积铃数有极显著影响。

3 讨论

3.1 化学打顶对棉花农艺性状的影响

棉花为无限生长习性作物,打顶可抑制顶端生长,使养分运向果枝、蕾铃并促进生殖生长,是棉花生产的重要环节。在棉花田间管理中,要求做到“枝到不等时,时到不等枝”,掌握好打顶时间和方法是实现稳产、增产的关键[13]。尤其在新疆早熟棉区,棉花播种晚而初霜期早,及时打顶显得更为重要。棉花生长调节剂主要有缩节胺、氟节胺等种类,缩节胺可以减低植物赤霉素活性,抑制细胞伸长,使茎秆节间紧凑;氟节胺抑制生长点细胞分裂和叶细胞伸长,导致棉花生长停止[14]。土优塔化学打顶剂就是氟节胺复配型的打顶剂(低氟性氨与奈硼的结合剂)。本研究中,喷施土优塔打顶剂20 d后,棉花株高不再显著增加,但与人工打顶相比,喷施前10 d内株高还有增加;喷药后棉花果枝台数较人工打顶显著增多,且早打顶增幅要高于晚打顶;叶龄数喷药10 d内继续增加,10 d后棉株顶端叶片皱缩、顶心坚硬、停止生长,表明化学打顶剂能够抑制株高及新叶生长,可起到人工打顶的效果,但打净率较人工打顶还有待提高,这与徐守振等的研究结果[15]基本相同。

赵强等研究发现,化学打顶可显著提升棉花群体容量的拓展效应,上部果枝较人工打顶短75%,时果枝数明显提高[16]。管利军等研究发现,氟节胺打顶可降低叶枝长、节间长度,增加棉果枝数、内围铃及总铃数,与人工打顶效果相当且有增产潜力[17]。杨成勋等研究了氟节胺和缩节胺复配型打顶剂对棉花冠层结构及群体光合的影响,结果表明喷药后棉花具有更高的叶面积指数,群体光合速率更高[18]。这可能与喷施化学打顶剂,棉花横向生长被明显抑制,果枝变短、株宽变小,有利于通过塑造“高秆瘦身”尖塔株型,改善棉花冠层中下部光环境,使光能合理分布到不同层次的叶片上,有效增加光合面积和群体光合能力,确保光合产物向产量器官的输送,实现总铃数的增加有关。

3.2 化学打顶剂对棉花品质和产量的影响

棉花产量构成包括单位面积铃数、单铃质量和衣分等。而有关化学打顶剂对棉花品质和产量影响的报道中,不同学者的研究结果略有不同。董春玲等的研究表明,化学打顶剂对棉花产量有影响但不显著[13]。崔建强等指出,化学打顶剂不会对棉花皮棉产量和纤维品质造成影响[19]。苏成付等研究发现,氟节胺对棉花品质无明显影响[20]。而康正华等则认为化学打顶剂能显著提高棉花产量,但應区别选用药剂和品种,并在合理密度下才能更好地发挥打顶剂作用[21]。本研究中,喷施土优塔化学打顶剂显著提高了棉花绒长及比强度,且绒长随喷药浓度逐渐升高,比强度则反之;对马克隆值、整齐度、伸长率等品质指标无显著影响;喷药浓度对衣分和霜前花率无影响,但对单位面积铃数和单铃质量有显著影响,进而导致产量差异显著。同时,本研究还发现,喷药时间对单位面积铃数、单铃质量、衣分及霜前花率等指标影响显著,且与喷药浓度有极显著或显著互作效应体现在对单位面积铃数和单铃质量的影响上。因此,在新疆早熟棉区更应注重喷药时间,以提高棉花霜前花率,这对早熟棉区棉花的稳产、增长有更加现实的意义。

4 结论

喷施土优塔化学打顶剂可有效控制棉花株高及新叶生长,且有利于果枝台数增加。棉花绒长和比强度显著提高,马克隆值、整齐度、伸长率无明显变化。喷药时间和浓度对棉花产量构成有显著影响,二者间互作效应体现为对单位面积铃数有极显著影响,早打顶、浓度为750 mL/hm2的土优塔打顶剂喷施的打顶效果最好,可在新疆早熟棉区推广应用。

参考文献:

[1]娄善伟,赵 强,朱北京,等. 棉花化学封顶对植株上部枝叶形态变化的影响[J]. 西北农业学报,2015,24(8):62-67.

[2]孟桂元,贺再新,孙焕良,等. 作物打顶栽培研究进展[J]. 中国农学通报,2010,26(24):144-148.

[3]王 刚,张 鑫,陈 兵,等. 化学打顶剂在新疆棉花生产中的研究与应用[J]. 中国棉花,2015,42(10):8-10.

[4]刘 学. 新疆兵团棉花化学打顶整枝技术研究现状及展望[J]. 农药科学与管理,2013,34(5):65-67.

[5]赵 强,周春江,张巨松,等. 化学打顶对南疆棉花农艺和经济性状的影响[J]. 棉花学报,2011,23(4):329-333.

[6]叶春秀,王 刚,李有忠,等. 不同化学打顶剂对北疆早熟陆地棉农艺及经济性状的影响[J]. 西南农业学报,2017,30(4):762-766.

[7]叶春秀,庄振刚,李有忠,等. 北疆早熟陆地棉化学打顶效果研究[J]. 西北农业学报,2015,24(1):91-96.

[8]戴翠荣,赵晓雁,余 力,等. 氟节胺化学打顶对南疆棉花农艺性状及产量的影响[J]. 新疆农业科学,2015,52(8):1394-1398.

[9]徐宇强,张 静,管利军,等. 化学打顶对东疆棉花生长发育主要性状的影响[J]. 中国棉花,2014,41(2):30-31,38.

[10]韩焕勇,王方永,陈 兵,等. 灌水量对北疆棉花增效缩节胺化学封顶效应的影响[J]. 棉花学报,2017,29(1):70-78.

[11]杜玉倍,楚宗艳,李绍伟,等. 新型化学打顶剂对棉花生长发育的影响初探[J]. 中国棉花,2016,43(6):36-37,46.

[12]杨成勋,张旺锋,徐守振,等. 喷施化学打顶剂对棉花冠层结构及群体光合生产的影响[J]. 中国农业科学,2016,49(9):1672-1684.

[13]董春玲,罗宏海,张亚黎,等. 喷施氟节胺对棉花农艺性状的影响及化学打顶效应研究[J]. 新疆农业科学,2013,50(11):1985-1990.

[14]娄善伟,康正华,赵 强,等. 化学封顶高产棉花株型研究[J]. 新疆农业科学,2015,52(7):1328-1333.

[15]徐守振,左文庆,陈民志,等. 北疆植棉区滴灌量对化学打顶棉花植株农艺性状及产量的影响[J]. 棉花学报,2017,29(4):345-355.

[16]赵 强,张巨松,周春江,等. 化学打顶对棉花群体容量的拓展效应[J]. 棉花学报,2011,23(5):401-407.

[17]管利军,孙建亭,王晓伟,等. 不同打顶剂对东疆棉花花铃期生长发育的影响[J]. 安徽农业科学,2014,42(6):1655-1656.

[18]杨成勋,姚贺盛,杨延龙,等. 化学打顶对棉花冠层结构指标及产量形成的影响[J]. 新疆农业科学,2015,52(7):1243-1250.

[19]崔建强,孙国军,马 丽,等. 南疆棉花化学打顶剂应用研究[J]. 棉花科学,2015,37(2):30-33.

[20]苏成付,邱新棉,王世林.烟草抑芽剂氟节胺在棉花打顶上的应用[J]. 浙江农业学报,2012,24(4):545-548.

[21]康正华,赵 强,娄善伟,等. 不同化学打顶剂对棉花农艺及产量性状的影响[J]. 新疆农业科学,2015,52(7):1200-1208.