明代文学研究现状、热点与趋势

——基于VOSviewer的知识图谱分析(2000—2021)

韩 旭

明代文学研究是学界长期关注的重要领域,研究成果丰硕,相关论述体大精思,积累深厚。对现有研究成果进行阶段性回顾和总结,了解不同时期的研究重点,分析未来的研究趋势,对推动明代文学研究具有一定的参考价值。已有的综述性成果多沿用传统的文本细读法,面对浩如烟海的文献,研究者往往难以做出全面准确的判断。因此,使用数字人文的研究方法,对当前研究现状进行全景式地扫描,不失为一种具有学术探索价值的尝试。本文拟在文献计量分析(Bibliometric Analysis)的基础上,运用可视化分析工具(VOSviewer),对21世纪以来国内明代文学研究相关文献进行数据采集与分析,以期呈现当前研究的主题及其脉络,展望未来的研究趋势。

一、研究数据与研究方法

中国知网(CNKI)是目前国内收录文献最全面的数据库之一,学术影响力与学术价值较大,因此,本研究将CNKI设为数据来源,使用布尔逻辑运算符,以“(主题:明代)OR(主题:明朝)AND(主题:文学)”为关键词在数据库中进行检索,文献来源设置为“全部期刊”,时间跨度设置为“全年”,获取2000—2021年“明代文学”相关主题的所有文章。初步检索期刊文献1985篇,通过人工筛选剔除会议、书评、报纸、主持人语等非学术论文和文摘转引、辑刊转引等重复论文,导出需要分析的文献共1702篇,来自1319名作者、671本期刊。

本研究使用知识图谱可视化分析软件(VOSviewer)与文献计量(Bibliometrics)相结合的方式,对21世纪以来明代文学研究进展进行梳理:一是通过分析历年发文量、刊物来源、高被引文献、核心作者来确定研究规模现状;二是通过关键词词频、主题聚类分析、主题时间共现叠加可视化分析,确定当前的研究热点、演化脉络与研究趋势。

二、研究发现与讨论

(一)文献发表时间与期刊分布

历年文献发表数量一定程度上能反映该学科的研究规模与发展趋势。2000年明代文学相关研究发文量仅23篇,此后逐年增长,2010年增长到107篇。从2011—2021年每年发文数量虽有波动,但年均发文量保持在100余篇,相较于2000年增长了5倍。明代文学研究在近20年成果总量呈单调增长趋势,整体呈现繁荣态势。

数据统计显示,1702篇文章发表在671种期刊上。其中,《文学遗产》为明代文学研究的主要发布平台,20年来共发表63篇明代文学相关论文,在所有期刊中占比最高。该刊由中国社会科学院创办,是古代文学研究领域的权威刊物,具有一定的学术影响力。《文学评论》(24篇)、《北方论丛》(21篇)和《明清小说研究》(21篇)发文数量均在20篇以上,在明代文学研究成果发布中起着积极作用。发文数量排序前20的期刊还有《南京师范大学文学院学报》(19篇)、《文艺研究》(18篇)、《昆明学院学报》(16篇)、《文艺理论研究》(15篇)、《文艺评论》(15篇)、《中国文学研究》(14篇)、《武汉大学学报》(13篇)、《苏州大学学报》(13篇)、《兰台世界》(13篇)、《中国文化研究》(12篇)、《学术界》(12篇)、《中州学刊》(12篇)、《齐鲁学刊》(11篇)、《求索》(10篇)、《长江学术》(10篇)、《中国韵文学刊》(9篇)。整体而言,明代文学研究的相关论文多发表在文学类专业刊物上,学报类等综合性刊物发文数量较少。

(二)高被引文献分析

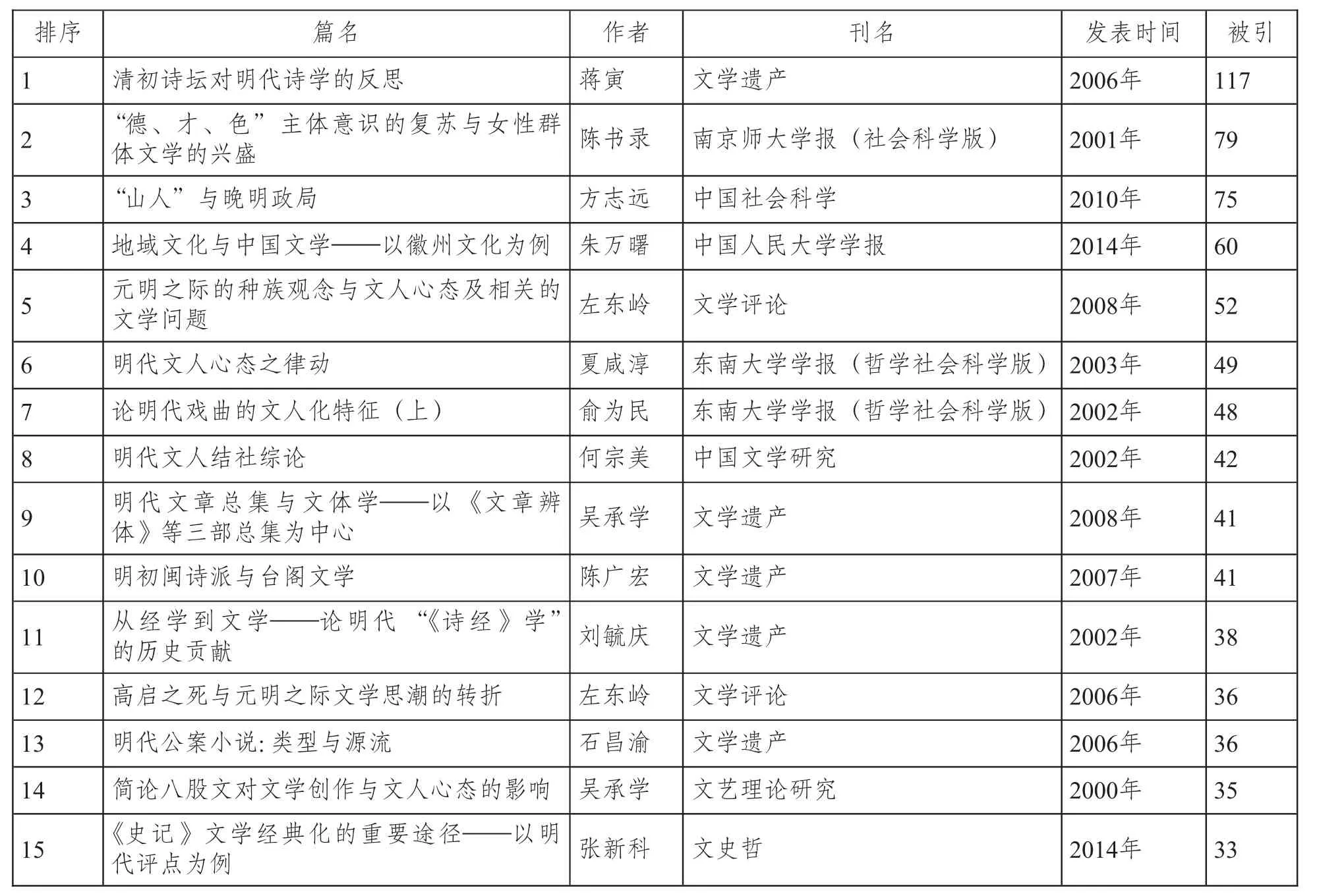

高被引文献指在该研究领域内引用次数较多的文献,通过对高被引文献的分析,有助于学者快速掌握该领域内的知识基础和学术观点。表1为21世纪以来明代文学研究引用频次最高的15篇文献。从中可见,明代文学研究主题主要集中在三个方面。一是传统的诗学、文学、戏曲小说研究,如蒋寅(2006)、朱万曙(2014)、俞为民(2002)、陈广宏(2007)、石昌渝(2006)等人的研究。其中,蒋寅于2006年发表的《清初诗坛对明代诗学的反思》引用频次最高,达117次,该文认为清初对明代诗学的批评主要集中在摹拟作风、门户之见和应酬习气三个方面,尤集矢于历下、竟陵两派,而清初诗学也正是在对明诗的批评中建立起自己的诗学观念。①二是文人心态研究,如左东岭(2006;2008)、夏咸淳(2003)、吴承学(2000)等学者的论文。左东岭主要关注元明之际文人的心态变化与文学思潮的转折。②夏咸淳则关注整个明代士人的心路历程,并将其总结为沉寂(袭宋而崇理)、振奋(慕古而尚气)和飞扬(趋俗而尊情)三种状态,士人的心态变化与明代的文学、艺术、学术发展息息相关。③三是文本与文体研究,如吴承学(2008)、刘毓庆(2002)和张新科(2014)的研究。女性文学研究成果亦颇受关注,如陈书录以明末吴江叶氏家族的女性文学为个案研究,认为她们的文学活动和文学创作呈现出追求个性解放的主体意识,将晚明文学解放思潮推进了一大步。④此外,文学与政权的关系也是明代文学的研究重点,如方志远探讨了席卷全国的“山人”运动,是如何一步步地使晚明政权陷入“死局”,作者以细密的史料论证和冷峻的眼光考察了晚明文化的狭隘和局限,以呈现明朝自相矛盾的社会发展历程。⑤整体而言,明代文学研究主题多元,但仍未超出传统的古代文学研究范围。从表1来看,左东岭和吴承学均有2篇文章进入高被引文献,是明代文学研究的中坚学者;《文学遗产》的高被引文献最多,这也与该刊刊发明代文学研究论文数量最多有关;被引最多文献均发表于2014年以前,近7年内没有文献进入高被引序列,与逐年增长的文献发表数量形成反差。

表1 明代文学研究高被引文献Top15(2000—2021)

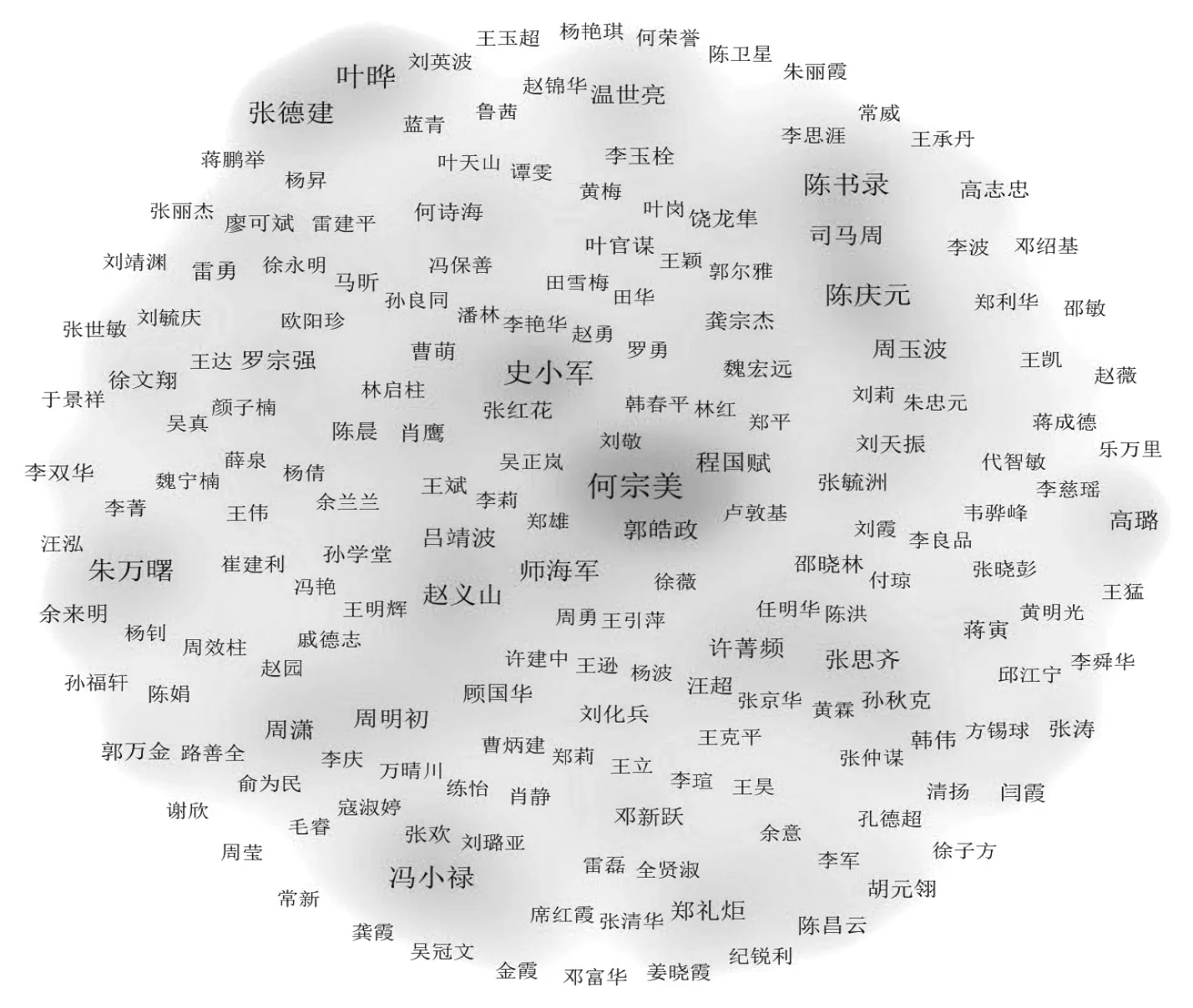

(三)作者共现图谱分析

作者分析指从数据源中提取作者信息,并记录该作者出现的频次,从而发现明代研究领域中值得重点关注的学者,以期帮助研究者快速掌握领域内研究力量的分布。1702篇文献共有1319位作者,发表文章2篇以上的有256人,3篇以上的有114人。将作者的影响力进行可视化,得到作者共现图谱(图1),颜色程度越深,表示该作者发文数量越多,在该学科具有一定学术影响力。据统计,新世纪以来,何宗美是明代文学研究领域的核心作者之一,发表明代文学相关论文67篇,被引最高的文章《明代文人结社综论》详细论述了明代文人结社的分期与演变、组织与活动特点及其对明代文学与思想的影响。⑥叶晔(59篇)和史小军(55篇)的发文数量位列第二和第三。叶晔2005年发表的《晚明党争人物的地理分布和特征》一文被引频次最高,文章对晚明不同派系成员的籍贯地理分布进行研究,认为党争中体现的地域扶持和异派倾轧最终导致了明朝灭亡。⑦史小军则在前七子与关学方面研究深入,发表了系列成果。⑧发文数量前十的作者还有陈文新、陈庆元、张德建、陈书录、冯小禄、朱万曙和赵义山。从图1来看,国内明代文学研究领域高产研究者数量较多,为学科的繁荣发展作出了突出贡献,但研究者之间合作程度较低,跨院校、跨学科、跨领域合作较少,这与人学文科强调作者独立思考有关。在新文科与数字人文的背景下,已有越来越多的学者开展合作,交叉研究或许是未来的研究趋势,有助于拓展研究的视角与边界。

图1 明代文学研究作者共现图谱(2000—2021)

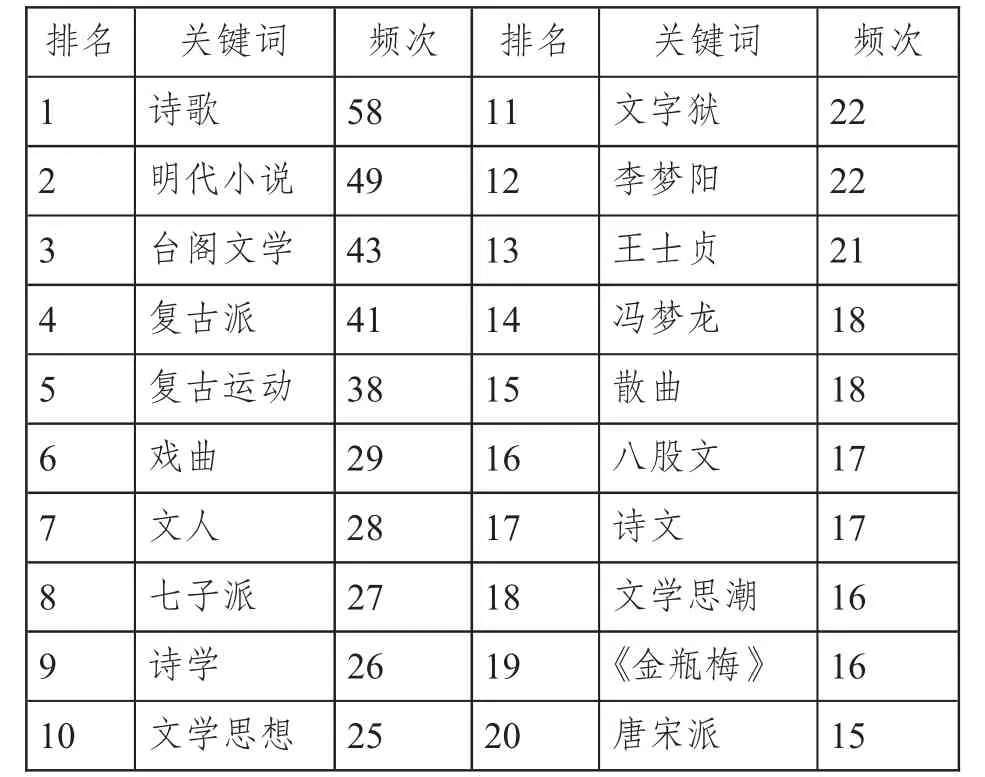

(四)研究关键词与主题聚类分析

关键词是作者根据文章内容凝炼出的核心概念,通过关键词可以勾勒出文章的中心思想与论述范围。抽取1702篇文献的关键词共6025个,对明代文学研究使用频次最高的20个关键词进行排序(表2),可以得到2000—2021年明代文学研究领域的热点话题分布。诗歌(58)、明代小说(49)、台阁文学(43)、复古派(41)和复古运动(38)这5个关键词出现频次最高,是明代文学研究的核心议题;紧随其后的有戏曲(29)、文人(28)、七子派(27)、诗学(26)和文学思想(25),亦是当前学术界研究的热门话题。

表2 明代文学研究关键词频次Top20(2000—2021)

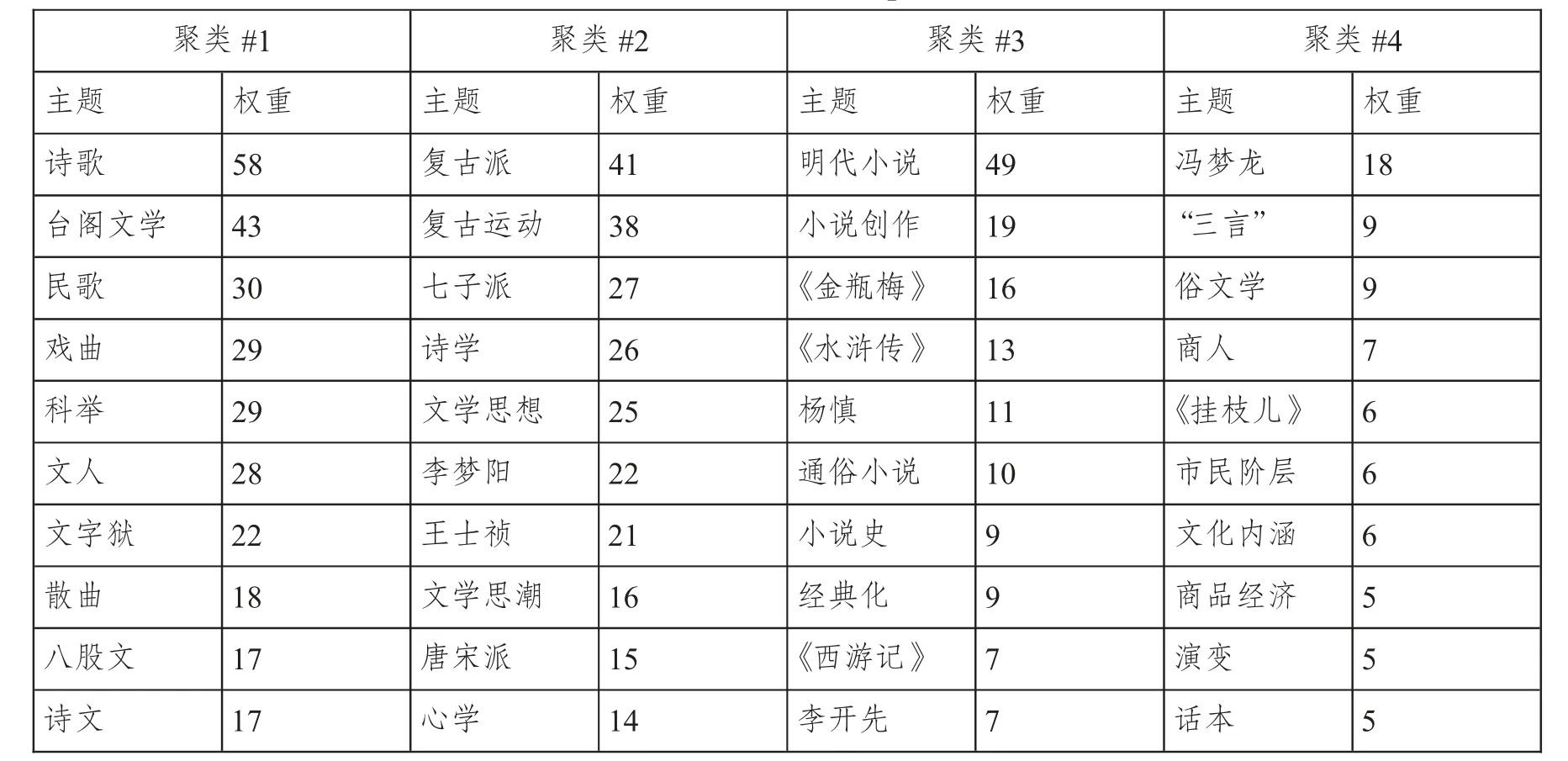

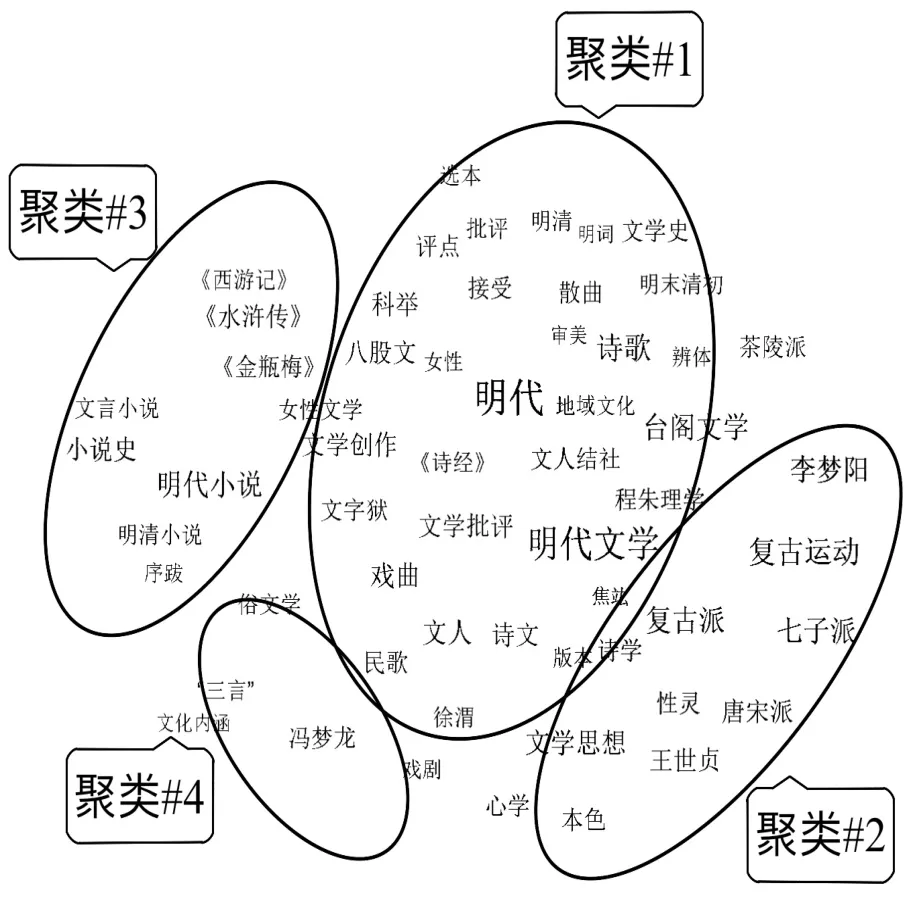

主题聚类分析是从论文的标题、摘要中提取研究主题并进行共词分析,有助于理解明代文学研究领域的具体内容,反映学术成果之间的内在关联。⑨对数据源中1702篇论文进行文本挖掘,以每个主题词出现5次以上为阈值,对数据进行去重、消歧、替换,去除一般含义词(如“影响”“价值”等),最后得到135个高频主题词。使用VOSviewer进行共词聚类分析得到图2,图中节点的大小反映了明代文学研究关键词的出现频率,节点面积越大,表明该关键词的使用频率越高,也就是明代文学研究较为热门的话题;越趋于核心的关键词,越表明是该研究领域的重要主题;词与词之间的接近程度表明了它们之间关系的强度。围绕“明代”与“明代文学”关键主题词构建的节点众多又相互关联的共现网络,反映了明代文学研究的基本话题与知识结构。图2展现了明代文学研究的4个子领域,呈现出紧凑但非平衡的分布态势。聚类#1和聚类#2的比例相对较大,分别有71个和33个主题词;聚类#3和聚类#4次之,分别有20个和11个主题词,表3为四个聚类中权重最高的10个主题词。

表3 明代文学研究主题聚类Top10(2000—2021)

图2 明代文学研究主题共现图谱

研究主题聚类#1围绕“明代”与“明代文学”两个主题词形成了结构庞大的关系网络,研究内容集中于传统的文学史叙述框架。“诗歌”一词权重最高,环绕它形成了一个次核心网络,其次权重较高的有“台阁文学”“戏曲”“民歌”“科举”和“文人”。诗歌、文学与戏曲是明代文学研究经久不衰的议题,台阁文学是明前期文学研究的重点。“台阁文学”,指明成祖永乐(1403—1424)到孝宗弘治(1488—1505)年间的文学主流思潮,在诗文内容上多为应制、题赠,以“传圣贤之道、鸣国家之盛”为能事,艺术上追求雅丽雍容,以至流于呆板枯燥,缺乏审美情趣。围绕台阁文学,研究者多关注其特点及成因⑩,以及台阁文学与各诗派的关系⑪。明代戏曲是明代中后期俗文学兴盛的重要标志,近年来研究成果丰硕。俞为民认为明代戏曲在演进中形成的文人化特征提高了戏曲的文学品味,使得戏曲与诗文一样具有了经典性。⑫叶晔从文本文献的阅读史视角切入,考察《牡丹亭》中128位诗人275首集唐诗在明代通行选本中的收录情况,通过对书籍来源的考证,大致呈现出汤显祖的唐诗知识结构,为汤显祖研究注入了新的视角。⑬张志全考察了明代戏曲本文的刊刻与传播,认为其在一定程度上推动了明代戏曲的变革。⑭总之,以诗文为主流的雅文学和以戏曲、小说为主的俗文学相互交融、相互促进,使明代文学在中国文学史上留下了独特的发展轨迹。

研究主题聚类#2主要围绕明中期的复古运动与文学思潮,权重排名前三的主题词均与之相关,分别为“复古派”“复古运动”和“七子派”。前七子之“李梦阳”⑮和后七子之“王士贞”⑯是“七子派”的研究重点。在复古运动思潮下,前七子开始重新审视明初以来受理学风气和台阁体影响导致的萎靡不振的文学局面,提出文学应重视真情表现的主情论。但是,由于前七子过于注重法度格调,从而陷入了拟古的窠臼,于是,针对前七子师法秦汉古文而积剽模拟之弊,以王慎中、唐顺之和归有光为核心的“唐宋派”渐入文坛。“唐宋派”的文学理论既重视义理的表达,又提倡心性的率易,强调精神的自由。⑰但由于“唐宋派”过于追求理正法严,不免失之沉滞,不久就遭到了后七子的反击。总体来看,明代七子派的文学复古运动并未超出儒学的范围,反而呈现出向孔孟原始儒学回归的迹象。⑱明代文坛集团林立、流派纷争,正是在激进与保守、创新与蹈袭的过程中,明代文学才呈现出万木千花、精彩纷呈的景象。

研究主题聚类#3以“明代小说”“小说创作”“小说史”为研究核心,整体而言小说研究依然在传统的叙事功能研究范围内。《金瓶梅》《水浒传》和《西游记》的权重较高,虽然研究规模庞大,但创见较少。小说的经典化研究是近年来的研究热点。吴子林重点考察了明清之际小说的“经典化”进程,认为任何经典序列的推出,都必然负载着遴选者的现实立场与历史想象,背后隐藏着话语权力的争夺。⑲冯保善考察了明清通俗小说在江南的刊印与传播及其走向经典化的过程。⑳在小说研究领域,学者们还关注小说的文本形态与小说概念、类型及外延。㉑还有学者从小说知识学角度为古代小说原创性理论提供新的认知视角,如刘勇强认为小说家的知识结构与水平反映创作主体性,因此小说家的知识偏好、文本的知识侧重是小说题材类型的一个决定因素或标识;丁文以沈从文注释《红楼梦》为例,认为在书面知识之外,常识积累、实践经验、个人阅历乃至生命容量的总和,都是研究者注解文学作品的知识背景。㉒。

研究主题聚类#4主要围绕明代白话短篇小说展开研究。随着明中后期商品经济和市民阶层的兴起,评话、话本和通俗小说创作成绩斐然,以冯梦龙《三言》和凌濛初《二拍》为代表,出现了一大批色彩各异的短篇小说集,与之相关的学术成果也较为丰富。例如,杨宗红聚焦三言二拍宣讲小说的伦理本位问题,认为清代中后期的宣讲故事,不再出于商业目的,而是成为积善累功的善行,题材大多倾向于写实且侧重于家庭与社会伦理,故事是言说伦理或圣谕的案证,“醒心”成为宣讲小说的主要目的。㉓张开焱从哲性视角审视冯梦龙小说的文化价值,认为冯梦龙对小说哲性视角的透视和阐扬,从根本上提升了小说的文化品格。㉔晚明是一个“乾坤迸裂”的世界,究竟晚明是否代表中国近代化的开端、中国封建社会能否滋生近代社会因素,一直是中外学者长期争论不休的话题。㉕晚明的出版印刷㉖、消费文化㉗、旅游活动㉘、妇女生活㉘以及士大夫的精神风貌㉚等等,都是学术界长期关注的议题。

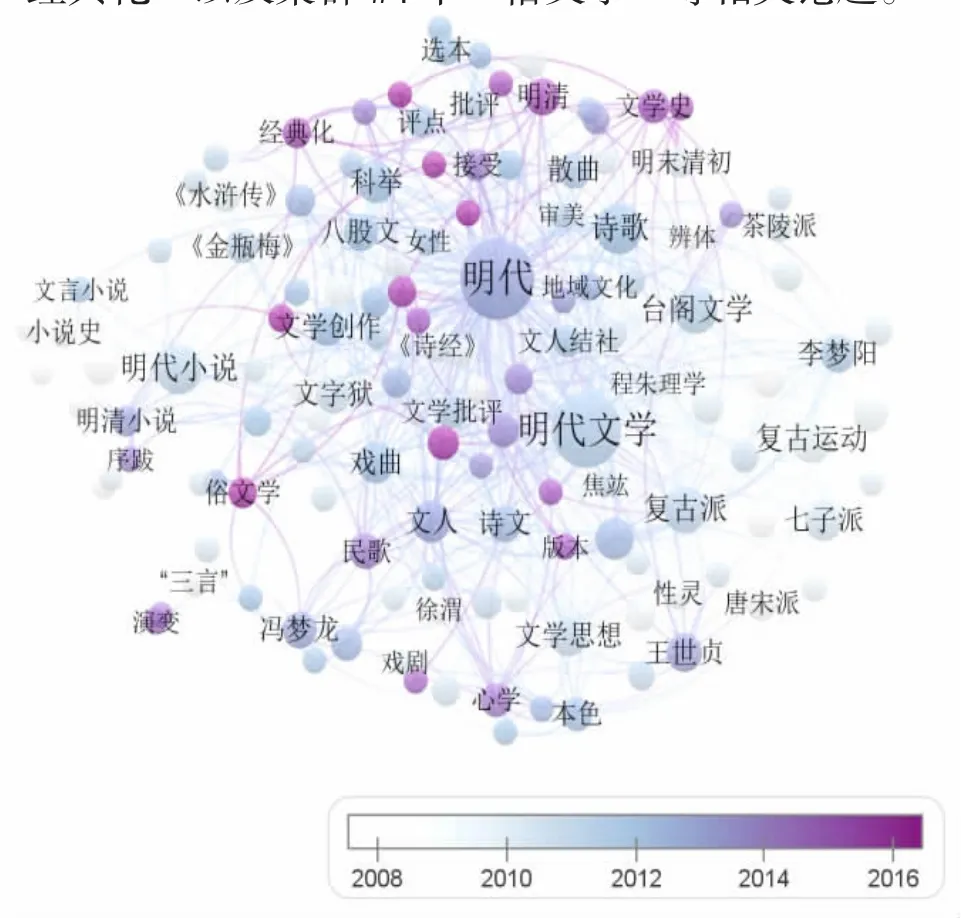

(五)主题时间叠加知识图谱分析

将文献发表时间叠加到主题共现知识图谱中,获得主题时间叠加图(图3),可以直观地展现明代文学研究的脉络演进。颜色从浅到深的演变表示热门话题随时间变化而变化。将图3与图2结合进行综合分析,可见最近的研究趋势主要集中于聚类#1中,这表明传统文学史叙述研究依旧是学界关注最多的话题。特别是聚类#1中“文学阐释”“文体研究”“地理分布”“海洋文学”是近年来的研究热点,吸引学者越来越多的关注。数字人文背景下,地理可视化技术与文学史相结合是近年的热门方向,代表性成果如对汤显祖的活动轨迹与社会关系的可视化呈现㉛;对《列朝诗集小传》中诗人地理分布的时空维度与关系的考察。㉜明代“海洋文学”则主要聚焦于抗倭文学作品。㉝聚类#2、聚类#3和聚类#4中的研究主题多发表于2012年之前,但其中也有几个主题依然经久不衰,例如集群#2中有关“王世贞”“心学”的研究、集群#3中“经典化”以及集群#4中“俗文学”等相关论题。

图3 明代文学研究主题时间叠加图(2000—2021)

三、结论

本研究以2000—2021年明代文学研究领域的1702篇期刊文献为样本进行知识图谱和可视化分析,对数据源中的文献发表时间、期刊来源分布、高被引文献、作者共现图谱、研究关键词和研究主题聚类进行梳理。研究认为,明代文学研究的文献发表数量呈单线增长趋势,表明学者对这一领域的关注日益增加。《文学遗产》《文学评论》《北方论丛》和《明清小说研究》是明代文学研究的主要发布平台,整体而言,明代文学研究的相关论文多发表在文学类刊物上,学报类等综合刊物发表较少。从高被引文献来看,排序前15的高被引文献均发表于2014年以前;左东岭和吴承学均有2篇文章进入高被引文献;何宗美、叶晔、史小军等人是明代文学研究的中坚学者。明代文学研究主题多元,但热门议题未超出传统的古代文学研究范围。在新文科与数字人文的时代背景下,跨院校、跨学科、跨领域合作或许是未来的研究趋势。

从数据源中抽取的6025个关键词来看,诗歌、小说、台阁文学、复古运动和戏曲是明代文学研究的核心话题。对数据源进行文本挖掘后得到135个高频主题词,分为4大聚类。聚类#1围绕“明代”与“明代文学”两个主题词,集中于诗歌、台阁文学、戏曲、民歌、科举、文人等长期备受关注的传统文学史叙述议题。聚类#2主要围绕明中期的复古运动与文学思潮,权重排名前三的主题词为复古派、复古运动和七子派。聚类#3以明代小说、小说创作、小说史为研究核心,成果集中在传统的叙事功能研究范围内。聚类#4则围绕明代白话短篇小说、市民阶层和商品经济展开研究。此外,中国的近代化、晚明的出版印刷、消费文化、旅游活动、妇女生活,以及士大夫的精神风貌等也是学界的热议话题。将文献发表时间叠加到主题共现知识图谱中,可见当前研究热点与未来研究趋势,传统文学史叙述研究依是学界长期关注的话题,文学阐释、文体研究、地理分布、海洋文学是近年的研究热点,王世贞、心学、经典化、俗文学等主题经久不衰。

注释:

①蒋寅:《清初诗坛对明代诗学的反思》,《文学遗产》2006年第2期。

②左东岭:《元明之际的种族观念与文人心态及相关的文学问题》,《文学评论》2008年第5期;左东岭:《高启之死与元明之际文学思潮的转折》,《文学评论》2006年第3期。

③夏咸淳:《明代文人心态之律动》,《东南大学学报》(哲学社会科学版)2003年第4期。

④陈书录:《“德、才、色”主体意识的复苏与女性群体文学的兴盛——明代吴江叶氏家族女性文学研究》,《南京师大学报》(社会科学版)2001年第5期。

⑤方志远:《“山人”与晚明政局》,《中国社会科学》2010年第1期。

⑥何宗美:《明代文人结社综论》,《中国文学研究》2002年第2期。

⑦叶晔:《晚明党争人物的地理分布和特征》,《中国历史地理论丛》2005年第2期。

⑧史小军:《论明代前七子的关学品性》,《文艺研究》2005年第6期。

⑨J.Li&J.Liu,Science Mapping of Tunnel Fires:A Scientometric Analysis-Based Study,Fire Technology,2020,56(5),pp.2111-2135.

⑩罗宗强:《政策、思潮与文学思想倾向——关于明代台阁文学思潮的反思》,《文史哲》2011年第3期;饶龙隼:《明初台阁体的生成及泛衍》,《苏州大学学报》(哲学社会科学版)2012年第1期。

⑪魏崇新:《明代江西文人与台阁文学》,《中国典籍与文化》2004年第1期;陈广宏:《明初闽诗派与台阁文学》,《文学遗产》2007年第5期。

⑫俞为民:《论明代戏曲的文人化特征》(上),《东南大学学报》(哲学社会科学版)2002年第1期;俞为民:《论明代戏曲的文人化特征》(下),《东南大学学报》(哲学社会科学版)2002年第2期。

⑬叶晔:《〈牡丹亭〉集句与汤显祖的唐诗阅读——基于文本文献的阅读史研究》,《文学评论》2019年第4期。

⑭张志全:《明代戏曲的文本传播及其影响》,《西南交通大学学报》(社会科学版)2013年第4期。

⑮郭平安:《李梦阳文学复古思想的时代意义》,《西安交通大学学报》(社会科学版)2008年第5期。

⑯郦波、丁晓昌:《从“文必秦汉”到“文盛于吴”——论王世贞的文章学观念与实践》,《苏州大学学报》(哲学社会科学版)2007年第4期。

⑰熊礼汇:《唐宋派新论》,《文学评论》2000年第3期;刘尊举:《唐宋派的分化、演变及其流派属性问题》,《文学评论》2008年第1期;刘尊举:《唐宋派文学思想发展的几个理论维度》,《南开学报》(哲学社会科学版)2010年第5期。

⑱史小军:《明代七子派文学复古运动与儒学复兴》,《人文杂志》2001年第3期。

⑲吴子林:《文化的参与:经典再生产——以明清之际小说的“经典化”进程为个案》,《文学评论》2003年第2期。

⑳冯保善:《明清通俗小说江南传播及其经典化进程》,《南京师大学报》(社会科学版)2017年第4期。

㉑丁峰山:《中国古代小说概念及类型辨析》,《福州大学学报》(哲学社会科学版)2003年第4期;李忠明:《中国古代小说概念的演变与小说文体的形成》,《明清小说研究》2005年第1期;段江丽:《中国古代“小说”概念的四重内涵》,《文学遗产》2018年第6期。

㉒刘勇强:《小说知识学:古代小说研究的一个维度》,《文艺研究》2018年第6期;丁文:《〈红楼梦〉注释与沈从文的“小说知识学”》,《红楼梦学刊》2021年第4期。

㉓杨宗红:《三言二拍宣讲小说的伦理本位》,《文艺评论》2021年第3期。

㉔张开焱:《论冯梦龙小说思想的哲性视角》,《中国文学研究》2020年第3期。

㉕赵轶峰:《晚明北方下层民众价值观与商业社会的发展》,《东北师大学报》2003年第1期;张显清:《晚明:中国早期近代化的开端》,《河北学刊》2008年第1期。

㉖张献忠:《日用类书的出版与晚明商业社会的呈现》,《江西社会科学》2013年第12期。

㉗吴玢、黄尚明:《晚明江南地区文化消费与儒匠的身份认同》,《学习与实践》2018年第3期。

㉘魏向东:《晚明旅游活动的经济渗透——关于晚明旅游近代化的商榷》,《社会科学》2009年第3期。

㉘宋立中:《明清江南妇女“冶游”与封建伦理冲突》,《妇女研究论丛》2010年第1期。

㉚刘春玲:《论晚明士大夫的狂狷之风》,《江汉论坛》2005年第4期。

㉛徐永明:《中国古典文学研究的几种可视化途径——以汤显祖研究为例》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2018年第2期。

㉜黄鹏程:《〈列朝诗集小传〉诗人地理分布的可视化呈现与阐释》,《图书馆论坛》2017年第5期。

㉝张慧琼:《明代抗倭诗的海洋文学特色》,《中州学刊》2020年第7期。