大健康视域下提高基层医疗卫生体系服务老年人口的能力研究

马偲员

一、引言

2016年8月,习近平总书记在全国卫生与健康大会上强调指出,在推进健康中国建设的过程中,我们要坚持中国特色卫生与健康发展道路,把握好一些重大问题。要坚持正确的卫生与健康工作方针,以基层为重点,以改革创新为动力,预防为主,中西医并重,将健康融入所有政策,人民共建共享。要坚持基本医疗卫生事业的公益性,不断完善制度、扩展服务、提高质量,让广大人民群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务。这就要求,我们要从衣食住行各个方面和生老病死各个阶段进行健康管理,全程关注各种影响健康的危险因素,避免走入健康误区,实现对生命全过程进行全方面呵护。显然,大健康所追求的不仅是个体的身体健康,还包含精神、心理、生理和社会道德等方面的健康。我国提出的“大健康”理念比世界卫生组织对健康的定义更为深刻,深刻反映了人民群众对健康的新期盼,即“生得优、活得长、不得病、少得病、病得晚、提高生命质量、走得安”。显然,大健康是倡导一种健康的生活方式:它不仅仅是治病,更是防病。大健康要求做好健康保障、健康管理、健康维护,帮助民众从透支健康、对抗疾病的方式转向呵护健康、预防疾病的新健康模式。

一直以来,老年人口都是医疗卫生服务的重要对象,“大健康”理念的提出更是体现出了新时代对老年人健康服务更高的期盼与要求。随着我国人口老龄化程度不断加深,老年人口的患病率逐步增加,老年人医疗费用支出不断提高。因此,如何满足老年人口的医疗服务需要,为其提供有效、快捷的医疗保健服务,改善其健康水平,提高生活质量,实现“老有所医”的目标,成为我国医疗工作面临的巨大难题。基层医疗卫生服务是以老年人健康服务为主的基层医疗服务体系,对于保障老年人群的医疗服务需要发挥着重要的作用,完善基层医疗卫生服务体系势在必行。

二、我国老年人口医疗卫生服务需求状况

老年人是容易患病人群,从我国老年人患病情况,可以了解老年人对医疗卫生服务的需要。下面根据国家卫生计生委统计信息中心发布的《2013年第五次国家卫生服务调查分析报告》(以下简称第五次卫生调查报告)进行分析。①

(一)我国老年人口的患病状况

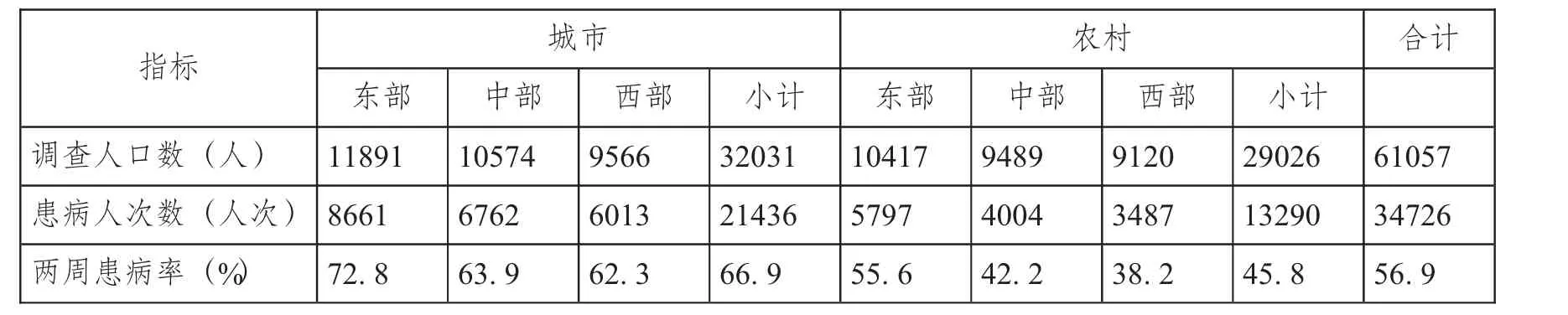

1.老年人口两周患病率

(1)整体情况。《第五次卫生调查报告》表明,老年人的两周患病率为56.9%,城市地区和农村地区分别为66.9%和45.8%。东部老年人两周患病率明显高于中、西部,中西部差异不大。城市地区不同区域的差别小于农村地区,中、西部地区城乡差别大于东部地区。

(2)变化趋势。根据《第五次卫生调查报告》,1993年我国老年人两周患病率为25%,其中城市的老年人两周患病率占31%,农村的占21.6%;1998年我国老年人两周患病率为29%,其中城市的老年人两周患病率占36.4%,农村的占24.5%;2003年我国老年人两周患病率为32.1%,其中城市的老年人两周患病率占36.8%,农村的占29.4%;2008年我国老年人两周患病率为43.2%,其中城市的老年人两周患病率占53.4%,农村的占37.8%;2013年我国老年人两周患病率为56.9%,其中城市的老年人两周患病率占66.9%,农村的占45.8%。

1993年到2013年以来城乡老年人的两周患病率持续上升,近10年来的增长快于前10年。城市地区两周患病率始终高于农村地区,并且差异逐渐增大。

(3)不同年龄比较。老年人的两周患病率随着年龄的增加呈现上升趋势,80岁以后两周患病率的增长趋缓,85岁以后两周患病率略有下降。

城乡两周患病率的年龄组变化趋势基本相同,但是农村地区各年龄组之间的差距小于城市地区。随着年龄的增加,城乡老年人两周患病率的差距逐渐增大。

表1 老年人口两周患病率(%)

表2 老年人口不同年龄两周患病率(%)

其中,60—64岁的老年人口中,城市老年人两周患病率为53.3%,农村老年人两周患病率为40.6%;65—69岁的老年人口中,城市老年人两周患病率为65.5%,农村老年人两周患病率为45.8%;70—74岁的老年人口中,城市老年人两周患病率为74.2%,农村老年人两周患病率为49.9%;75—79岁的老年人口中,城市老年人两周患病率为81.7%,农村老年人两周患病率为53.1%;80—84岁的老年人口中,城市老年人两周患病率为83.3%,农村老年人两周患病率为51%;85岁以上的老年人口中,城市老年人两周患病率为73.2%,农村老年人两周患病率为45.5%。

(4)疾病顺位。老年人两周患病的疾病主要为慢性病,前五位疾病依次为高血压、糖尿病、感冒、脑血管病和缺血性心脏病。

根据《第五次卫生调查报告》显示,两周患病的老年人中,87.3%的患者到医疗机构就诊,11.4%的患者采取自我医疗,有1.3%的患者未采取任何治疗措施,两周患病医生指导治疗率为49.7%(城市59.6%,农村38.7%)。

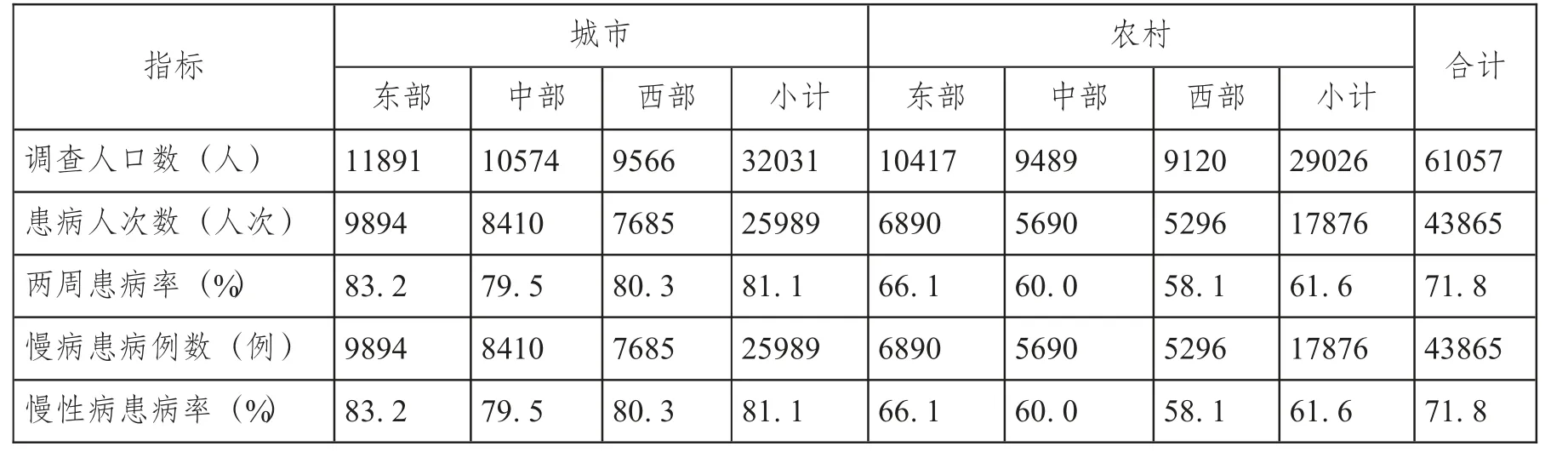

2.老年人口慢性病患病率

由于城乡之间经济社会发展水平不同,我国疾病谱的变化,首先从城市地区开始,并逐步发展到其他地区。慢性非传染疾病逐步取代传染性疾病,成为了我国疾病谱的主要疾病。而据胡建平等的研究发现,我国慢性非传染性疾病存在“疾病堆积”现象,即老年患病人口占总人口的比例呈增长趋势。慢性非传染性疾病成为影响老龄人口健康的主要因素。

(1)整体情况。老年人的慢性病患病率为71.8%,城市地区明显高于农村地区。在城市和农村地区均是东部老年人慢性病患病率最高,中、西部较为接近。中、西部地区的城乡差别大于东部地区。

(2)变化趋势。根据《第五次卫生调查报告》,1993年我国老年人慢性病患病率为50.6%,其中城市的老年人两周患病率占73%,农村的占37.8%;1998年我国老年人慢性病患病率为50.2%,其中城市的老年人慢性病患病率占75.3%,农村的占35%;2003年我国老年人慢性病患病率为50.1%,其中城市的老年人慢性病患病率占71.6%,农村的占37.6%;2008年我国老年人慢性病患病率为59.6%,其中城市的老年人慢性病患病率占79%,农村的占49.3%;2013年我国老年人慢性病患病率为71.8%,其中城市的老年人慢性病患病率占81.1%,农村的占61.6%。

1993年到2013年城乡老年人口的慢性病患病率持续上升,后10年的增长快于前10年。城市地区慢性病患病率始终高于农村地区,但差距逐渐缩小。

(3)不同年龄比较。老年人的慢性病患病率随着年龄的增加呈现上升趋势,80岁以后慢性病患病率的增长趋缓,85岁以后慢性病患病率略有下降。

表3 老年人口慢性病患病情况

表4 老年人口年龄别慢性病患病情况(单位:%)

城乡慢性病患病率的年龄别变化趋势基本相同,但是农村地区各年龄组之间的差距小于城市地区。随着年龄的增加,城乡老年人慢性病患病率的差距逐渐增大。

其中,60—64岁的老年人口中,城市老年人慢性病患病率为64.4%,农村老年人慢性病患病率为54.7%;65—69岁的老年人口中,城市老年人慢性病患病率为80.8%,农村老年人慢性病患病率为61.7%;70—74岁的老年人口中,城市老年人慢性病患病率为90.9%,农村老年人慢性病患病率为69%;75—79岁的老年人口中,城市老年人慢性病患病率为97.4%,农村老年人慢性病患病率为70%;80—84岁的老年人口中,城市老年人慢性病患病率为100%,农村老年人慢性病患病率为68.5%;85岁以上的老年人口中,城市老年人慢性病患病率为86.8%,农村老年人慢性病患病率为56.3%。

(4)疾病顺位。老年人口前五位的慢性病依次为高血压、糖尿病、脑血管病、缺血性心脏病和慢性阻塞性肺病,这五种疾病的患病人次占总患病人次的69.7%。城市地区老年人高血压、糖尿病的患病率明显高于农村地区,农村地区老年人的慢性阻塞性肺病和类风湿性关节炎的患病率高于城市地区。

(5)患多种慢性病情况。老年人患1种慢性病的比例为33.6%,患2种及以上慢性病的比例为16.2%。城市地区老年人患多种慢性病的比例高于农村地区。

同时,随着高龄人口在老龄人口中比例的上升,失能、半失能成为影响老龄人口健康的另一个重要问题。随着人口老龄化的加剧,失能、半失能老年人的数量还在持续增长,老年人照料和护理的需求不断增加,但同时照料和护理的缺失问题也日益突出。②

(二)老年人对医疗卫生需求的特点

根据调查报告,总的来看,一方面,我国低龄老年人口比例上升。第5次全国卫生服务调查的老年人中,60—64岁以下老年人所占比重在城市地区和农村地区分别较2008年调查时增加了7.2个百分点和3.0个百分点,这提示随着上一次卫生服务调查时的中年人逐步步入老年,低龄老年人所占比重增大,在城市地区表现更为明显。另一方面,老年人卫生服务需要明显增加,城乡存在差异。与前几次调查结果相比,老年人的两周患病率和慢性病患病率均明显增长,两周患病率的城乡差距逐渐增大,而慢性病患病率的城乡差异逐渐缩小。

具体来看,老年人对医疗卫生需求的特点如下:

第一,老年人群的医疗需求集中体现在医疗保健、康复护理和生活照料。老年病具有特殊性、系统性和整体性,主要表现为:多种疾病并存、多重用药、症状不典型、常伴有心理、社会方面的问题。这就意味着,一方面老年病具有长期性和复发性,医疗保健和康复护理都是适用于老人的有效医疗手段,另一方面老年人口的医疗服务既包括生理上也包括心理上的医疗,即需要更多的慰藉和呵护,尤其是空巢、丧偶和失能老人。

第二,就诊以就近为主。根据老年人群发病情况来看,多为心血管、肿瘤和呼吸道的慢性疾病,而此类疾病的常规处理在多数基层医疗机构便可解决,另外老年人群行动不便,因而多数老年人在选择就诊地点时,多选择就近或者容易到达。

第三,医疗费用较高。据《第五次卫生调查报告》显示,老年人群用于医疗的费用占比明显高于其他年龄段,且65岁以上人群的医疗费用占比明显高于其他年龄段。徐晓燕等的调查结果显示,65岁以上人群所花费的医疗费用明显高于其他年龄组,老年人的退休收入上涨幅度低于医疗费用的上涨幅度,昂贵的医疗费用远远超出老人的承受能力。③

一个社会的老年人口越多,其患病的可能性和由此产生的医疗卫生服务需求、生活照料需求等也越大。与其他年龄群体相比,老龄人口健康状况明显较差,医疗需求显著增多。因此从老龄化进程、老龄人口健康状况以及对老龄人口的医疗卫生服务需求满足程度等方面综合来看,人口结构的变化对于基层医疗卫生服务体系服务老年人健康服务的能力提出了更高的要求,探索对老年人实行从健康管理、疾病预防、医疗救治、慢性病管理、急性病亚急性期及后期的康复、老人失能状态的长期照护及临终时期的安宁疗护连续性服务成为基层医疗卫生服务体系面临的紧迫任务。④

三、目前我国基层医疗卫生服务体系的“短板”

从大健康的视角看,与老年人对医疗的需求相比,我国基层医疗卫生服务体系存在明显的短板。

第一,医疗卫生设备简陋。大部分基层医疗卫生机构投入不足,医疗卫生服务基础设施相对简陋,欠发达地区没有标准的房屋和基础医疗卫生设备,有的社区的医疗卫生机构就是几名医务人员自己租借简陋的房屋,购置一些简单的医疗器具,根本无法满足社区居民医疗卫生服务的需求。

第二,缺少专业的公共卫生服务人才。由于基层医疗卫生服务工作主要体现为公益性,在补偿机制不健全的情况下,医务人员收入比较低,很难吸引专业能力强的医生。一是全科医生较为缺乏。全科医生是综合素质较高的医学人才,是居民健康的“守门人”。近几年,在各级政府的高度重视下,全科医生数量有所增长,但与群众需求相比,还有差距。同时,由于基层待遇低,职业认同感差,很难招聘到优秀的全科医生。二是引进和留住人才难。受基层医疗机构工作环境、工资待遇、生活条件等影响,导致不少学历层次较高、综合能力较好的专业技术人员的自我价值难以实现,基层医疗卫生机构特别是相对偏远的乡镇卫生院引进人才难,留住人才更难。由于缺少专业的医务人员支持,严重阻碍了基层医疗卫生服务工作的有效开展。

第三,对大健康认识不够。一方面,目前我国基层医疗卫生服务从疾病治疗到健康管理的转变还不到位,健康教育、健康指导的力度不够,存在一定程度的“重医疗服务,轻公共卫生”、“重治疗、轻预防”现象,习惯将更多的资源投入到医疗服务上。另一方面,群众健康素养有待提高。部分群众防病意识不强,健康保健停留在思想上,没有体现在行动上,导致高血压、糖尿病、心脑血管等慢性病发病率持续上升,发病年龄日趋年轻化。

第四,信息化建设相对滞后。一是基层医疗卫生服务机构部分服务项目只收取现金,不能刷卡或者使用微信、支付宝支付,人力资源成本高,群众就医体验感差。二是信息化建设水平还不高,存在多个垂直应用系统,各信息系统之间未实现数据共享,既不经济也不便使用。三是医联体、医共体没有普遍推广,区域医疗资源整合力度不够。双向转诊制渠道不畅,大医院往往是超负荷工作,应转回社区的没有到位。

第五,管理不到位。基层医疗卫生服务管理是一个比较薄弱的环节,很多社区医疗卫生机构的相关管理制度还不够完善。⑤

四、完善基层医疗卫生服务体系,促进医养结合

(一)完善基层医疗卫生服务体系的路径

第一,完善基层医疗卫生服务基础设施。医疗设备、设施是基层医疗卫生服务工作开展的基础,要想提高基层医疗卫生服务水平,就必须加大这方面的投入。首先,地方政府应承担相应的财政投入责任,让基层医疗机构能引进必要的医疗设施、设备;其次,基层医疗机构要与大医院建立长期的合作关系,从而更好地服务社区居民。

第二,完善基层医疗卫生服务工作。一是基层医疗机构要加大医疗卫生方面的知识宣传,提高社区居民的健康意识;二是积极开展“上门服务”,为社区居民提供健康咨询和服务,解决社区居民的疑问;三是以电话专线、在线互联网等方式提供“二十四小时不打烊”医疗服务,从而更好地服务社区居民。⑥

第三,完善基层医疗卫生服务管理制度。一是完善公共卫生、基本医疗、护理康复和药品等制度体系,确保服务质量。二是要落实责任制,将卫生服务相关责任落实到具体人的身上,从而更好地规范医护人员的行为。三是要建立切实可行的双向转诊制度,社区医疗机构要与各级医院建立联系,真正实现“小病进社区,大病进医院,好转回社区”。

第四,完善基层医疗卫生服务信息化建设。建立涵盖智慧医院信息化建设、卫生健康信息共享协同、公共卫生信息化建设、健康医疗大数据创新应用4个领域的基层医疗卫生服务信息系统。整合区域多方面资源,统一打造远程影像、远程心电图、远程眼底诊断、远程诊疗、检验中心等远程检验诊疗中心,把专业的事交给专业高效的团队做,既解决基层能力不足的问题,又最大程度发挥区级医疗机构作用。⑦

(二)以医养结合来提升医院对老年人的医疗健康服务水平

新时代“大健康”的内涵包括几个方面:(1)将健康服务前移,具体包括健康宣传、健康教育、健康服务;(2)将医疗服务下延。配合分级诊疗的实施,鼓励患者在大医院接受治疗后,到基层医院进行护理和康复,而不是占着大医院的床位过度医疗;(3)将医疗和养老相结合。“医”包括医疗、护理、健康体检、大病康复以及临终关怀等服务;“养”包括生活照护、精神慰藉、文体活动等服务。医养结合集医疗、康复、养生、养老等于一体,区别于传统的只为老年人提供基本生活需求的养老服务,让老年人既不长期占用医院病床,又能满足老年人对医疗、护理和养老的需求。因此,为完成新时代老年人健康服务的任务,满足老年人口从预防到生命末期的全周期服务需求,“医养结合”模式无疑是目前最优的选择。⑧“医养结合”作为一种新型的针对老年人的健康管理模式,涉及“服务整合”和“资源整合”。“服务整合”是指养老服务与医疗服务的整合;“资源整合”是养老机构与医疗机构在资金、人力资源、设备、技术等管理要素上的共享和协同。

目前,我国养老服务和医疗护理分别隶属于民政和卫生两个体系,养老院只提供生活照料,医疗护理能力缺乏,83%的养老机构没有设立医务室和配备专业医护人员。缺乏医疗支持是传统养老机构的“硬伤”,完善医养结合服务模式,可从以下几个方面着手:

第一,构建多层次的“医养结合”服务体系。不同老年人群体对医疗养老的需求也存在着一定程度的差异,所以必须要结合实际情况对老年人群体进行区分,无论是健康老年人还是半失能老年人,抑或是失能老年人都需要包括在其中,针对不同收入老年人群的养老需求,构建多层次的医养结合服务体系,可以有效提升社区护理服务水平。

第二,建立预约就诊绿色通道。上级医院可向基层医院提供优质的医疗服务和专业护理,基层医院可根据老年人的疾病需要,随时预约上级医院会诊,实现基层医院、康复中心、养老机构、上级医院相互转诊,确保老年人的合理医疗需求得到有效满足。

第三,改革医疗保险支付方式。对实施医养结合的养老机构,医保应将其所服务的老年人产生的医疗费用纳入医疗保险报销范围。医保管理部门要制定合理的准入标准,界定医疗费用的支付项目、报销比例。按照老年人的身体状况和需求,以服务包的形式量身制定付费标准。

第四,构建老年人长期护理保险制度。加快老年人长期护理保险制度的制定,建立“个人缴费+医保补偿+政府补贴”的筹资模式,作为基本医疗保险的补充,为丧失日常生活能力、年老患病的老人提供护理保障。

第五,全面完善老年人临终期的关怀措施。建立和健全临终关怀机制,加强安宁疗护工作的顶层设计,完善支持政策,加强人员队伍建设,增加服务模式,扩展安宁疗护服务覆盖范围,最大程度提升临终患者生命质量,或许才是当下最为紧迫的工作。在疾病终末期患者弥留之际不再采取延命治疗,采用安宁疗护给病人以临终关怀,让他们自然而有尊严地离开世界,从而最大限度地减轻患者临终难以忍受的痛苦,减轻患者家庭和社会的经济负担。

第六,加强保障措施。政府应对养老机构的建设和运营给予适当的补贴,尤其是民营资本进入后的税收、土地供应等优惠政策的制定和落实。加强养老护理专业人才队伍的建设,包括专业护理人才的培养和培训,保障服务质量。加强老年人健康信息化建设,促进电子健康档案、电子病历的互联互通,进行精细化、动态化管理。⑨

注释:

①参见国家卫生计生委统计信息中心发布的《2013年第五次国家卫生服务调查分析报告》。

②严菲:《人口老龄化背景下基层医疗卫生服务体系完善研究》,苏州大学2014年硕士学位论文。

③徐晓燕等:《老龄化背景下医疗卫生体系构建现状及思考》,《数理医药学杂志》2017年第8期。

④张蕾:《基层医疗卫生服务体系建设的思考——以重庆九龙坡为例》,《劳动保障世界》2020年第17期。

⑤曹露等:《“居家医养结合”的新型城乡养老模式下的社区护理服务探索研究》,《传播力研究》2020年第17期。

⑥张伊格:《社区首诊制度的实施困境及应对策略》,华东理工大学2019年硕士学位论文。

⑦卢艳丽等:《区域老年健康服务体系建设探索》,《中医药管理杂志》2019年第10期。

⑧戴伟等:《大健康理念下的“医养结合”模式》,《中国社会保障》2015年第10期。

⑨陈渊青等:《深圳市社区卫生服务成本研究现状述评》,《中国医院管理》2010年第1期。