正面像的新美学:达·芬奇绘画作品《救世主》再研究

李 军

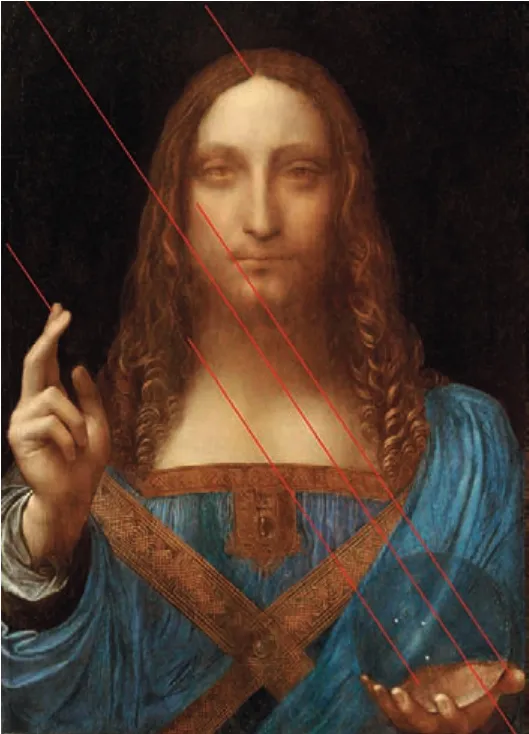

2008年3月5日,伦敦国家画廊馆长、艺术史家Nicolas Penny给牛津大学教授、达·芬奇专家Martin Kemp写了一封电子邮件,邀请后者来伦敦考察一件被认为是达·芬奇“原作”()的绘画作品。Penny在信中强调,这件作品将与伦敦国家画廊拥有的达·芬奇原作《岩间圣母》并置在一起展示;因为在他看来,这件被称为“救世主”(,图1)的作品中,其“保存最好的部分”,与伦敦版《岩间圣母》(图2)的“某些部分非常相像”。

图1:达·芬奇《救世主》,木板油画,65.5厘米×45.1厘米,私人收藏,约1505~1510年

图2:达·芬奇《岩间圣母》,木板油画转画布,189.5厘米×120厘米,伦敦,英国国家画廊,约1491~1508年

两个星期之后,当Martin Kemp走进伦敦国家画廊保存修复工作室,一眼瞥见两件被去除了画框、“赤裸着”并置在画架之上的作品时,一阵熟悉的“颤栗感”再次袭来;在著名的《岩间圣母》之侧,正是那件Penny提到的《救世主》。后者虽然尺幅很小(实际尺寸65.5 厘米× 45.1厘米),但用Kemp自己的话说,该画甚至在Kemp“靠近它之前,即于工作室中言说了自己的存在”,致使Kemp与大部分在场的专家一样,认可了它作为达·芬奇真迹的地位。

奇怪的是,Kemp在他新作随后的论述中,再也没有提及Penny和国家画廊并置两幅画的用意——探讨《救世主》与伦敦版《岩间圣母》之间的关系。相反,他两次三番提到的,却是《救世主》与达·芬奇最著名的作品《蒙娜丽莎》(图3)的关系——或称前者颇具“蒙娜丽莎况味”(),或可堪与“《蒙娜丽莎》配对 ”(counterparts)。从创作年代看,伦敦版《岩间圣母》完成于1506~1508年间;现存卢浮宫《蒙娜丽莎》则从1503年开始,一直延续到达·芬奇逝世于法国的1519年,经历了16年的漫长时光。其最终面貌,应该说较之达·芬奇最初为佛罗伦萨商人乔孔多(Francesco Jocondo)描绘其夫人的肖像,已有巨大的更易。就此而言,判断《救世主》究竟是与伦敦版《岩间圣母》还是最终版《蒙娜丽莎》相似,首先涉及到对于《救世主》本身创作年代的判定。即它是更接近于年代较早的伦敦版《岩间圣母》,还是较晚的最终版《蒙娜丽莎》?

图3:达·芬奇《蒙娜丽莎》,木板油画,77厘米×53厘米,巴黎,卢浮宫博物馆,约1503~1519年

至于Penny,鉴于他信中语焉不详,我们并不清楚他所谓与《岩间圣母》“相像”的理由。但至少,仅从观者的直觉层面来判断,从两幅并置在一起的画作中,确实可以看到明显的相关性:

第一,两幅画中的主人公都被强烈的光线所照亮,二者中分的发型和两侧飘拂的卷发、脖子间的阴影、蓝色与金色相间的长袍甚至长袍胸前的透明宝石,均十分相似;

第二,《岩间圣母》前景中的小耶稣与《救世主》中的成年基督,都作为神的形象,摆出了完全相同的赐福的手势。只不过其中一人是婴儿,一人是成人;一个姿势是侧面,一个姿势是正面。

另一方面,《救世主》与最终版《蒙娜丽莎》亦确如Kemp所说,颇具“蒙娜丽莎况味”。尤其表现在二者均为金字塔构图的正面肖像(只是后者身体稍呈侧相);以及二者服饰的相似性:均穿着窄袖的内衣,左肩上均有外袍重叠斜搭而过(类似于古罗马托加服的穿法)。

那么,面对这些明显的相关性,同时面对被Penny提出又被Kemp放弃的问题,我们不禁要问:

第一,《救世主》究竟是不是达·芬奇的作品?它的创作年代为何时?

第二,如果是,那么《救世主》中的正面基督形象,会不会是《岩间圣母》中那个侧面小耶稣形象与圣母形象的一种叠加,或者二者某种合乎逻辑的发展?

第三,正如《岩间圣母》中对着施洗约翰作出赐福姿态的耶稣,《救世主》中相同姿态的正面基督,是否有可能也会针对一个特殊的对象?在对达·芬奇早期作品《天使报喜》所做的研究中,我们曾经观察过,画面内人物之间的“横向关系”与画面和画面之外作者的“纵向关系”之间,存在着对应性。那么,一旦《岩间圣母》中的侧面小耶稣可以发展成为《救世主》中的正面基督,则那位名义上面向画外观众(最初的赞助人)予以赐福的基督,他那凝视着的眼睛,难道不也会看向画面外的另一位“约翰”?

一、《救世主》的鉴定与年代

迄今为止,全世界现存各种类型的《救世主》版本绘画共计22个。现为大多数专家所公认的《救世主》版本,2017年曾经在纽约佳士得拍卖行拍出了四亿五千万美元的天价,为一位沙特阿拉伯私人收藏家所收藏。因为历史上它曾经过一位名叫库克(Francis Cook)的英国收藏家之手,故学界通常称之为库克本(亦有根据其最后拍卖地称之为纽约本的)。库克本仅仅是现存22个版本之一,1913年它曾出现于一本展览图录中。当时的照片显示,经过多重改绘的耶稣形象面貌怪异——用Kemp戏谑的话说,“犹如一位嗑药的嬉皮士”(图4)。库克本如何从其他21个版本中脱颖而出,成为迄今为止历史上单价最高的一幅绘画,是一个饶有兴味的故事。现根据相关研究综述和分析如下。

图4:《救世主》现状与其1913年状况照片的对比图

首先,达·芬奇生前没有任何文献记录该画的存在。唯一与之相关的信息,涉及曼多瓦侯爵夫人Isabella d’Este于1504年5月14日所写的一封信,信上请求达·芬奇为她画“一个12岁左右年轻基督”的画像,以代替达·芬奇早就答应为她而画但迟迟不见动手的肖像。鉴于达·芬奇门徒中确实有人画过不止一幅《少年基督像》(全名《以救世主形象出现的少年基督》,,图5、图6),上面的基督除了是一个孩子之外,其手势和所持之物,均与《救世主》十分相像。故据此可以推知,Isabella d’Este所要求于达·芬奇代替自己肖像的那幅画,很可能确实存在过某个原型。但此处的“少年基督像”毕竟并非《救世主》中的“成年基督像”。当然,也不能排除Isabella d’Este曾经见到达·芬奇画过成年基督像的可能性,才要求后者画一幅少年基督像。另一个相关信息则在达·芬奇身后出现,即1525年,他著名的门徒Salai死后留下了一份财产清单,上面曾有“一幅以圣父形象出现的基督像”()的记载;鉴于此画的估价远远低于同一清单上达·芬奇的原作《圣母子与圣安妮》和《蒙娜丽莎》,故学者们推测,该画应出自Salai或其他门徒之手。

图5:Giampietrino,《救世主》,蛋彩画,50厘米×39厘米,普希金博物馆,16世纪上半叶

图6:Marco d’Oggiono,《救世主》,罗马博尔盖塞美术馆,约1500年

其次,与文献阙如形成鲜明对比的,却是包括22件现存作品在内的大量《救世主》作品家族的存在,说明当时门徒的仿作应该极为普遍(图7、图8)。而这些作品之间的高度相似性,也进一步说明其必定存在着某个原型。至于原型究竟是一件油画成品,还是一幅设计图或者素描稿,则学界存在争议。事实上,早在1935年,Kenneth Clark即在达·芬奇《温莎手稿 》(the Codex Windsor)中,发现了两件作者为《救世主》所作的素描草稿(图9、图10),一件为基督赐福的右手和衣袖的细节,另一件为基督正面半身像的衣服及另一只右手和衣袖的细节,从画法来看,上述素描无疑均出自达·芬奇之手。而达·芬奇画过《救世主》的另一个间接证据,可见于波西米亚艺术家Wenceslas Hollar于1650所作的同名铜版画(图11),上面的铭文写有“列奥纳多·达·芬奇绘制/Wenceslas Hollar根据原作刻制腐蚀版画/1650年 ”()的字样,说明至少在Hollar所在的时代,其版画是依据一幅被认为是达·芬奇原作的绘画刻制。至于这件原作的认定,Joanne Snow Smith认为是Ganay本,而伦敦国家画廊的Luke Syson,则认为是库克本也即现存的天价版《救世主》。

图7:《救世主》(加内版version Ganay),木板油画,68.2厘米×48.8厘米,私人收藏,约1505~1515年

图8:《救世主》(那不勒斯版version de Naples),木板油画,65.6厘米×45.5厘米,那不勒斯,San Domenico Maggiore,约1505~1515年

图9:达·芬奇《救世主研究细部》,素描,22厘米×13.9厘米,温莎堡,皇家图书馆藏品,12524,约1500~1506年

图10:达·芬奇 《救世主研究细部》, 素描,16.4厘米×15.8厘米,温莎堡,皇家图书馆藏品,12525,约1500~1506年

图11:Wenceslas Hollar,《救世主》,腐蚀铜版画,24.6厘米×19厘米,温莎堡,皇家图书馆藏品,1650年

再次,至于库克本,尽管它被大多数学者公认为所有现存版本中“质量超群”之作,但是围绕着这件作品的疑云却未尝稍减。事实上,库克本第一次出现于世的时间并不超过20世纪。它的拥有者Francis Cook于1900年经Charles Robinson之手购入此画;Cook的绘画收藏后汇集于1913年出版的一本图录,被Kemp戏称为“犹如一位嗑药的嬉皮士”的基督形象,即在其中。另一个值得一提的时间,是1958年6月25日,新奥尔良举办了一场由苏富比拍卖公司组织的库克藏品拍卖会,会上家具零售商Warren E. Kuntz以区区45英镑的价格拍得此画。与价格同样令人咋舌的是,拍卖现场的专家中居然有大名鼎鼎的达·芬奇专家Kenneth Clark在场,但此画的存在似乎丝毫没有引起后者的注意。Kuntz家族拥有这幅画直到2004年。第二年四月,在一场同样举办于新奥尔良的拍卖会上,纽约艺术商Alexander Parrish和Robert Simon以不足一万美元的价格拍得此画。随后,该画经历了著名修复师Dianne Modestini的修复,并得到了当代一系列顶尖艺术史专家的研究和鉴定(包括本文开头发生在伦敦国家画廊保存修复工作室的一幕),并于2011年在伦敦国家画廊向公众展出。在这场展览和随同展览一起出版的图录《米兰宫廷画家达·芬奇》()中,该画被正式官宣为一幅最新发现的达·芬奇绘画真迹。紧随其后的两个时刻既顺理成章,更夺人眼球:继2013年它以八千两百万美元的价格出售给瑞士艺术商Yves Bouvier,后者又以一亿两千七百五十万美元转手给俄罗斯富商Dmitri Rybolovlev之后,2017年 11月15日,纽约佳士得拍卖公司以创纪录的四亿五千零七十万美元的天价,将库克本《救世主》拍卖给沙特王储萨利曼王子(据称将陈列于阿布扎比卢浮宫分馆)。从45英镑跃升为四亿五千万美元,两个数字的惊人对比,无疑是一个较之从丑小鸭到白天鹅的传统童话更具传奇色彩的现代神话,也充分反映了“达·芬奇”概念可能具有的商业价值。但我们更关心的,却是透过事件表面的商业操作和新闻效应的泡沫,看到有关达·芬奇的历史真实。

概括起来,可以借由学界关于库克本《救世主》的三种主要意见来讨论画作的鉴定问题。

第一种意见在艺术史家和学者中间得到了最大的共识,即认同库克本《救世主》为出自达·芬奇之手的真迹。前述 Nicolas Penny、Martin Kemp、Luke Syson自然不在话下;这一阵营中的著名学者还包括Francis Ames-Lewis、Paul Joannides、Pietro C. Marani、Edoard Villata、Marco Versiero等人;他们鉴定的理由或有不同,但在认同达·芬奇真迹上面并无异议。

第二种意见显示了一定程度的犹豫和保留,即认为现有条件尚不足以证明库克本《救世主》为达·芬奇真迹,他们更倾向于认为其是一件师徒合作的作品。其中最具代表性的意见持有者Carmen Bambach 和 Frank Zöllner, 认为画作的保存状况非常糟糕、破损严重,不仅在历史上,而且在2005年重新出世之后,都经过了多次改绘和修复。Kemp关于“嬉皮士”的戏语是对于20世纪之初该画状况的描述;Zöllner通过比较2014年和2017年公布的照片细节的差异发现,即使该画在2011年公开展示之后,其现状仍然存在人为干预和扰动的痕迹(图12、图13),故他认为,在修复者没有完全、彻底地公开全部修复过程档案的前提下,是不可能对作品最后盖棺论定的。Bambach则更倾向于得出一个具体结论,她认为该画现存的绝大部分出自达·芬奇门徒Giovanni Antonio Boltraffio的手迹,但经过了达·芬奇的修正和改绘,尤其是在基督赐福的右手、袖口部分,以及持球的左手和水晶球本身。持类似看法的还有艺术史家Julianna Barone等人。

图12:经修复后的《救世主》状况和细节(2014公布照片)

图13:经修复后的《救世主》状况和细节(2017公布照片)

第三种意见则是直截了当地反对。其中牛津大学的艺术史家Matthew Landrus给出了他自己的认定,把库克本《救世主》归结为达·芬奇的另一个学生Bernardino Luini的作品;与之相关的另一种观点,是认为达·芬奇的《救世主》 原作另有所属。事实上早在1978年,Joanne Snow Smith就已经提出Ganay本才是达·芬奇真迹的观点,后来也得到了著名达·芬奇专家Carlo Pedretti的应和,但这种观点远没有达到被公认的程度。

这三种意见看上去针锋相对,事实上非常有助于我们得出自己的结论:即尽管在认定原作或原型上面有所争议,但他们在达·芬奇亲自设计了《救世主》的观念和形象上面,都达成了一致。换句话说,在讨论达·芬奇这一时期艺术创作的形态时,无论库克本《救世主》是否为达·芬奇的原作,它都是这一讨论可靠的依据。

至于年代,学者们的断定不一而足。Martin Kemp认为《救世主》原本应在1490年代即达·芬奇从米兰返回佛罗伦萨期间为共和国所作,最近他根据库克本修复时发现的基督右手大拇指的一处“pentimento”(意大利文“改动”,图14),而其余版本均群起效尤的情况,判断库克本应该是原本。Delieuvin认为应该在1505~1515年间(他没有给出理由);Zöllner则推测为在1507年之后。值得关注的是Zöllner提出的两个时间节点:第一个时间节点是1502年,涉及到达·芬奇《救世主》构图的可能来源之一Melozzo da Forli绘于Forli的湿壁画《救世主》(,1480~1482,图15),因为达·芬奇这一年访问过乌尔比诺,故他可能于此期间到Forli见过此画;另一个时间节点是1510年,这一年达·芬奇的学生Salai也绘制了一幅《救世主》(图16),该画无疑是从达·芬奇的原作或原设计中衍生出来的某种变体,上面恰好有Salai的签名和日期。这样一来,就可以把达·芬奇创作《救世主》的年限,框定在1502~1510年之间。

图14:《救世主》右手大拇指“改动”的细部:左图为现状;右图为红外线摄影所显示的“改动”痕迹

图15:Melozzo da Forli,《救世主》,木板油画,54厘米×40.5厘米,乌尔比诺,Galleria Nationale delle Marche, Palazzo Ducale,1480~1482年

图16:Giacomo Salai, 《救世主》,木板油画,57.5厘米×37.5厘米,米兰,Pinacoteca Ambrosiana,1510年

在笔者看来,这是一个基本可信的年代框架。如果考虑到前述Isabella d’Este去信请求达·芬奇绘制《少年基督像》的时间(1504),似可以把这个时间进一步框定在1505~1510年之间——也就是在Isabella d’Este提出要求之后和Salai画他的衍生品之前的某个时间。显然,这个时间恰好与达·芬奇完成伦敦版《岩间圣母》的时间(1506~1508)完全重合,因而也就解释了在画法上,《救世主》与《岩间圣母》之间之所以出现重叠关系的原因。

那么,为什么绝大多数专家都认可这幅画的魅力?这种魅力究竟存在于什么地方?是什么构成了这幅绘画独特的意蕴、主题和形式创新即它新的美学诉求?

下面笔者将以自己的方式来处理。在具体展开中,笔者还期望能够为该画的真伪鉴定,提供基于图像和文本双重证据的新的论证。

二、宇宙化的基督

关于图像的意蕴,Zöllner提出了一条颇值得关注的线索,涉及15~16世纪欧洲书籍插图中盛行的伴随着圣维罗尼卡祷词而出现的“救世主”基督形象,常可见于弗兰德斯画家Simon Bening(约1483~1561)的细密画(图17)。弗兰德斯画派这一时期流行“救世主”题材的绘画本来不是秘密(图18),但Zöllner在这幅画中却发现了该类绘画在当时是如何被使用的奥秘,即:画中的“救世主”形象被画成具有木板油画的样貌,画的其余部分则被画上了密密麻麻的祈祷者形象。祈祷者的脸都朝向画中的基督,而画中的基督正面向他们做出赐福的姿态。Zöllner进一步指出,与“救世主”形象一同出现的“圣维罗尼卡祷词”,其中的第一句话即“Salve sancta facies”(拉丁文:哦,神圣的面容)。这与图像的内容若合符契:一方面意味着祈祷者祈祷时图像恰在眼前;另一方面也意味着,救世主也同时看着画面外的祈祷者,导致救赎的发生。

图17:Simon Bening画室,《救世主》,细密画,17.2厘米×12.5厘米,《达科斯塔时祷书》,“哦神圣的面容及作为救世主的基督”页面,纽约,Pierpont Morgan Library (Ms M399), fol.194v

图18:Hans Memling画室,《救世主》,木板油画,27.3厘米×20.3厘米,大都会博物馆,1480~1485年

这类弗兰德斯“救世主”图像都有类似的图式特性。例如,它们的尺幅较小,适合于私人供奉之用。它们都是严格的正面像,基督右手举在胸前做出赐福之态,左手手持一个象征着地球并有十字架的玻璃或金属球,有时上面还画出世界地图。作为正面像,它们的受光也从正面出发,类似于今天照相机的闪光灯模式,脸部大部分都被正面光照亮;而它们的背面,则不是救世主平面性的金色背光,就是远处的蓝色山峦和风景。

前述Melozzo da Forli的《救世主》,正好位于弗兰德斯传统与达·芬奇之间的中间位置,即它一方面延续了弗兰德斯传统中的正面像、正面光和装饰性背光、放置在胸前的右手、手指的姿势和有十字架的地球;另一方面又将这一形象纳入以庄严整饬的形式感见长的意大利艺术传统,尤其是它在正面光照中,强调了基督被光照亮时高光闪烁的眼睛,予人以一种“若有所思的梦幻氛围”,与达·芬奇的《救世主》非常相像。

尽管如此,达·芬奇的《救世主》与此前的所有图像传统相比,仍有本质的差异。

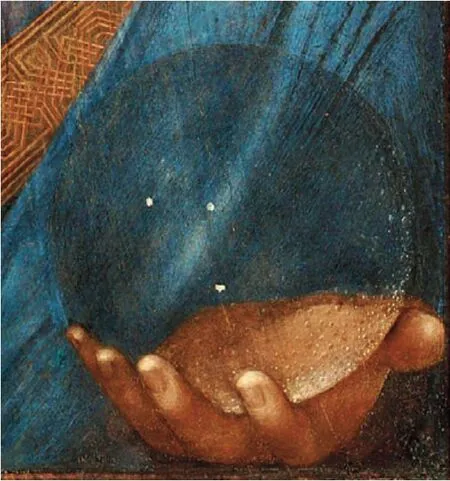

表面上的差异很容易被发现,如达·芬奇的《救世主》的右手位置从胸前移到了肩上部位,左手水晶球上的十字架装置被移除,以及其他典型的属于达·芬奇作品的特征,如对于胸前螺旋状卷发的细腻描绘等等。

但根本的不同在于,达·芬奇的《救世主》基于同时期他在科学研究、自然观察和理性思考中获得的一系列成果,在绘画造型和观念表达方面,都尝试了迄今为止最彻底的创新和变革。

首先是形式创新。从早期作品《天使报喜》的局部细节开始,经过一系列肖像画的实验(如米兰时期的《抱貂少女》和《美丽的费隆妮叶》,图19)再到《救世主》,达·芬奇将他在光学和透视法研究中发现的“空气透视法”的规律(因为大气介质的作用,物体在远处显得模糊,在近处清晰),与他在油画技法方面提炼的层层晕染叠加的“晕涂法”()结合起来,使他画面中的背景逐渐变暗,同时使得画面前景人物变得明亮起来,形成一种人物犹如出现于光影交界处——或是刚从阴影中浮现出来,或是即将隐没于黑暗之中——的光影效果。这种介乎于明暗之间的效果,导致一种特殊的美感,用他自己的话说,犹如一张坐在暗室门口人的面部:

图19:达·芬奇《美丽的费隆妮叶》,木板油画,63.5厘米× 44.5厘米,巴黎,卢浮宫博物馆,绘画部(Inv.778), 约1490~1497年

坐在暗室门口的人面部的光影显得格外迷人。观者的眼睛看到的是他背光部分的面部隐入室内的幽暗中,而受光部分在天空的光辉下显得更加光彩夺目。由于明亮部分呈现微妙阴影,黑暗部分则出现微光,使面部的光影增强,从而大大地增强了浮雕感和美感。

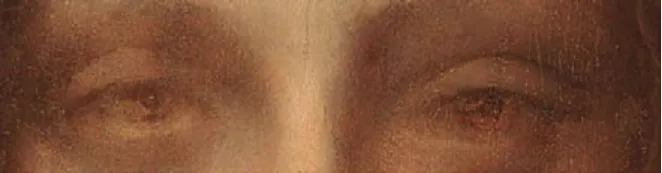

《救世主》中的基督的脸正是这样一张“迷人”的面孔(图20)。鉴于达·芬奇在手稿中把照射在物体上的“光”分成四类,仔细分辨基督脸部、脖子、胸前、左手手掌和手指上的光影走向,可以发现,基督的受光除了前人强调的正面漫射光(用他的话说是“大气中的光”)之外,主要来自于左上方,即如同阳光般的“天空的光辉”(用他的话说是“直接光”),这与他在《美丽的费隆妮叶》的光源表现完全一致(图19)。“明亮部分的微妙阴影”在基督脸上处处可见,“黑暗部分出现微光”则可见于《美丽的费隆妮叶》中女子左脸阴影中的红色反光(他所谓的“反射光”,来自左肩的红色天鹅绒裙装的折射)。最后,则是穿越基督左手手持的水晶球而射在手掌上他所谓的“透射光”。画中如此精微的光学表现并不奇怪,正如他于卢浮宫版《岩间圣母》中同样精微的地质表现,正是构成达·芬奇之所以成为达·芬奇的独特表征之一。

图20:《救世主》光影分析图

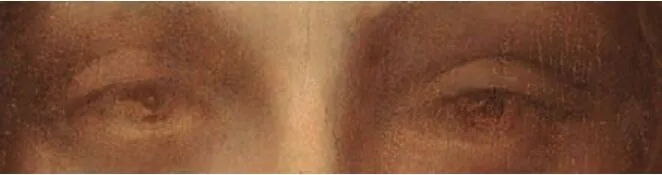

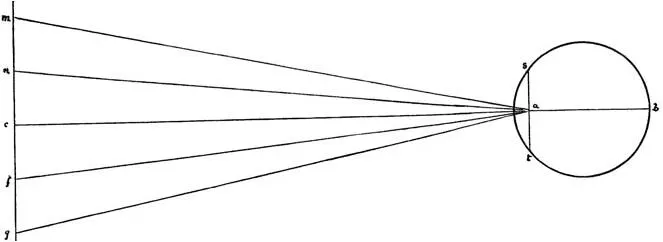

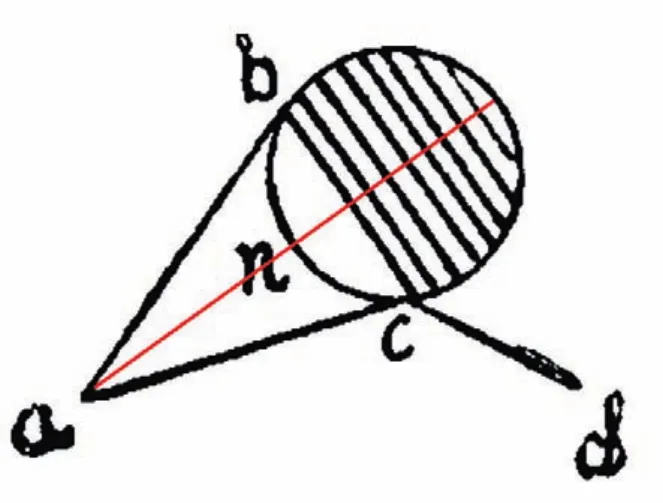

构成这个独具美感的光影交界面的最高点,是基督眼睛瞳仁和虹膜处的高光点(图21)。这个“高光”(I lumi de’lumi),在达·芬奇那里还有一个名称叫“光泽”(lustro),是他概念系统中与上述“四”种光相区别的另一种光:

图21:《救世主》细部:基督瞳仁中的高光点

假设这里的物体是圆形的,光源在a点,bc为物体受光的一面,眼睛在d点。那么,我可以说,这里处处有光泽存在;而且在每一部分,如果你站在d点,光泽会出现在c点;如果你的眼睛由d点移到a点,则光泽将由c点转移到n点。(图22)

图22:达·芬奇 高光点示意图,Ash. II.32.

事实上,这种“光泽”(高光)并不是一种客观的光,而是物体的抛光表面与观察者眼睛呈一定角度所反射的光源光,它会随着观察者眼睛的移动而移动。换句话说,每一种“光泽”都是针对每一个观察者眼睛而存在的光学关系。当这种“光泽”不仅仅存在于普通的事物,而是存在于人物正面像的眼睛尤其是瞳仁的时候,就会与画面外的观众(首先是与画家)产生四目相对的视觉感受。也因为高光点存在于瞳仁的缘故,还会产生无论画面外的观众置身何处,都会与画面人物对视的奇妙视觉感受。当达·芬奇以黑暗为背景、用“晕涂法”处理基督的眼睛,更强化了基督仿佛是透过迷雾而从远方寻觅,观众则被从黑暗中现身的基督用晶莹剔透的眼神奇异地凝视并被赐福的感觉。

在这个从黑暗中显现的形象中,甚至连基督身穿的蓝色衣袍,都与基督的面孔、下垂的金色卷发和身体的其余部分一起,构成了这个灵性身体不可或缺的整体。对于这件蓝色衣袍(包括内袍和外袍)在《救世主》的22个现存版本中出现的唯一性,艺术史家中只有Zöllner一人提出了一个假说,认为要在同一时期法国和尼德兰细密画传统表现王者形象的惯例中去寻找答案(图23)。但是,让“世界的拯救者”披上“世俗王者”的蓝袍,即使在法国有前例可依,对于远在意大利的达·芬奇来说究竟有什么殊胜之处?把二者联系起来的纽带和逻辑链环又在哪里?Zöllner并没有提供解答。

图23:《法国国王路易八世加冕》,细密画,Les grandes Chroniques de France, 约 1450 年

笔者的回答很简单:蓝色衣袍与其说是对于遥远的法国传统的引用,毋宁更得益于达·芬奇同一时期对于大气透视进行科学研究获取的新知。因为蓝色是天空的颜色,这意味着达·芬奇首先回到了弗兰德斯“救世主”母题的传统惯例,把“救世主”安置在蓝天或象征天穹的蓝色背景之中。但他的最终目的并非延续这一传统,而是用他的科学研究和艺术表达,彻底地更新这一传统。因为,在达·芬奇看来:

我要说我们所见的大气的蓝色并非大气本身的颜色,而是肉眼看不见的湿热水蒸气微粒导致的,它们受阳光照射,在覆盖上层的火素区的幽幽黑暗衬托下显得格外明亮。谁要是登上分隔法国与意大利的阿尔卑斯山脉的顶峰罗莎峰,谁就能看到和我所看到的同样景象……

还可以举另一个例子解释大气的颜色,即烧旧干柴生成的烟从烟囱冒出时,在幽暗空间的衬托下,看上去明显是蓝色的……

换句话说,天穹呈现的蓝色并不是天穹的本色,而是大气中无数“湿热水蒸气微粒”在太阳照射下产生的“高光”效应。因为它们在背后幽深的黑暗衬托之下,将作为光源的阳光折射到观察者的眼睛之中,从而产生了蓝色的视觉经验。这种视觉经验其实与日常生活经验中,人们看到幽暗背景中浮现出来的蓝色烟尘——或更现代的经验,如在黑暗的电影院由投影的光束所呈现的蓝色光柱——并无二致,而这就是达·芬奇所揭示的天穹之所以是蓝色的秘密所在。换句话说,蓝色其实是天空穿上的一件外套,正如在画中,它是宇宙性的基督穿上的一件蓝袍。

而宇宙本身,也在《救世主》画面中得到了独特的表现。前文提到,弗兰德斯传统《救世主》图像中一个不可或缺的惯例,是基督左手持一个象征着地球并竖有十字架的玻璃或金属球。持球的形象最早可以追溯到2世纪的古代,表示神或皇帝对于世界的统治。5世纪时,这个形象被基督教所采纳,但球上增加了一个十字架,表示基督(教)对于世界的征服。竖有十字架的球也有了一个专用名词“”(“十字架地球”),而持有“十字架地球”的基督,当然顺理成章地成为了“救世主”()。这里的“地球”(globus)与“世界”(Mundi)是同义词,意为我们所在的世界。这就是为什么很多图像表现的地球,都在圆形的球体上嵌有一个“T”字形框架(图24),因为它挪用了早期中世纪世界地图“T-O图”(T-O Chart,图25)中的典型形象,把字母“T”(拉丁文“Terrarum”/“大地”的首字母)和“O”(拉丁文“Orbis”/“球”的首字母)相结合。而在地图中,字母“T”具体表示区分欧亚非三大洲的水域:区分欧、亚的“顿河”;区分亚、非的“尼罗河”;以及区分欧、非的“地中海”。

图24:Simon Bening画室《救世主》细部:基督手持的玻璃球和球上的金属箍

图25:中世纪世界地图《T-O图》,Isidore Of Seville’s‘Etymologies’ ,约 600 年

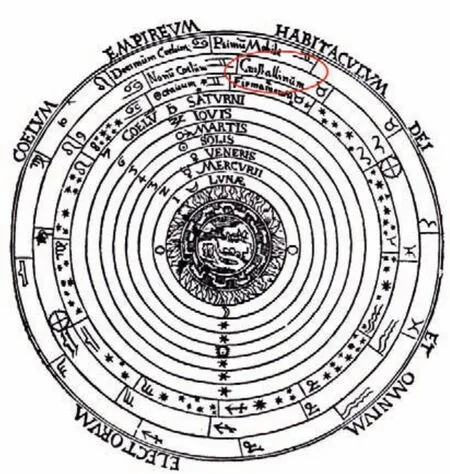

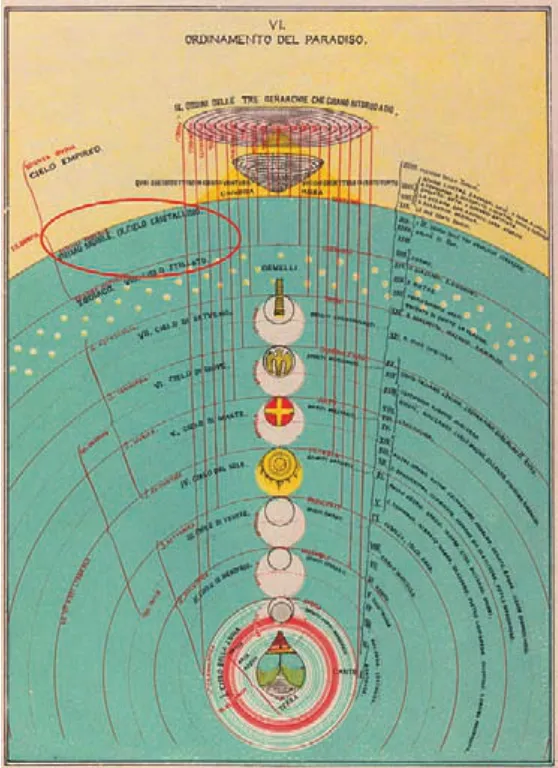

但达·芬奇《救世主》中的“球”(图26)则不同。一方面它被略去了标识性的“T”字形框架和十字架,变得更为纯粹和深邃;另一方面,正如Martin Kemp新近指出的那样,它的材质亦不同于通常表现的玻璃球而是一个水晶球。这意味着它所表示的也不是“地球”,而是一个“天球”——达·芬奇时代广为流行的以地球为中心的托勒密体系的宇宙本身。尤其是,Kemp进一步指出“水晶球”与托勒密体系中宇宙的第九层天即“水晶天”(Cristallium)的关系,认为它被包容在第十层“原动天”(Primu Mobile)——作为整个宇宙天体的“原动力”——之内,而之外则是“上帝和天堂”所在。Kemp所引证的这个托勒密体系,在绘于达·芬奇同时代的一幅《托勒密体系图》(图27)中得到了很好地体现。从传统的基督手持“地球”图到手持“天球”图,这一主题创新鲜明地凝聚于握持水晶球的基督形象之上,意味着达·芬奇笔下的基督身份,也从“世界的拯救者”,转换为“宇宙的拯救者”。

图26:达·芬奇《救世主》细部:基督手持的水晶球

图27:《托勒密宇宙体系图》, Peter Apian’s Cosmographia,1524;第九层“水晶天”(Cristallinum)位于第十层“原动天”(Primu Mobile)的包围中

值得指出的是Martin Kemp具体论述中的几个不尽如人意之处。

首先是他将持水晶球的基督不恰当地匹配于如图27所示的传统托勒密十层天体系,这个体系以地球为中心,逐层设置了“月球天”(Luna)、“水星天”(Mercurii)、“金星天”(Veneris)、“太阳天”(Solis)、“火星天”(Martis)、“木星天”(Iovis)、“土星天”(Saturni)、“诸星天”(Firmamentu)、“水晶天 ”(Cristallium)和“原动天”(Primu Mobile)。但其中的“水晶天”位于第十层“原动天”之内的第九层,与体系外作为“上帝和所有选民的居所”(Habitaculum Dei et Omnium Electorum)的“天国天”(Coelum Empireum)隔了一层,故与《救世主》中直接握持水晶球的基督形象并不符合。

其次,至于“原动天”,Kemp确实在先前的研究中发现了达·芬奇关于“原动者 ”(premum mobile)的相关论述,把它当作达·芬奇对于所探究万物的终极原因的说明,指出它源于亚里士多德宇宙学中的“第一推动力”或“不动的推动者”(‘unmoved mover’)。这个“推动者”也是“物理宇宙的最外层和普遍运动的发起者”。但Kemp继而认为,“达·芬奇对于如何界定促动‘原动者’自身的那个能动者(agent)并不感兴趣”时,未免言过其实了,因为后者其实已为之提供了一个感性的形象:一个身披天穹色蓝袍的基督,将宇宙(一个水晶球),举重若轻地握持在手上。

最后,在笔者看来,达·芬奇笔下那位宇宙性的基督另有出处。也就是说,Kemp忽略了达·芬奇的同时代,除了更为学术化的托勒密“十层天”体系之外,还流行着另一种更为通俗化的“九层天”体系。而其中最著名的代表,当属但丁《神曲》三部曲的终曲《天堂篇》。正如图28所示,在但丁的“天堂”中,传统的第九层“水晶天”和第十层“原动天”,合成为同一层天(PRIMO MOBILE. IX.CIELO CRISTALLINO)。鉴于达·芬奇对于但丁和《神曲》的终身爱好和熟稔已为学界所公认,这里只补充两个对于理解主题至关重要的信息:

图28:但丁《神曲·天堂篇》“九层天”体系示意图:第九层天与第十层天合为同一层天“原动天,第九层水晶天”(“PRIMO MOBILE. IX. CIELO CRISTALLINO”);Michelangelo Caetani绘制

第一,《天堂篇》第二十七歌写但丁登上“原动天/水晶天”,他的引导者贝阿特丽切对他解释“原动天”与其他各层天的关系如下:

“世界的本性使中心静止不动,

其他一切则都绕它而行,

这本性正是由此开始,犹如从它的

起点(meta)启动;

这重天没有其他归属之处,只有把

神圣的心意(la mente divina)作为归属,

也正是在神圣的心意之中,

燃起令它转动的爱和它所普降的德能(vertu),

一个圆圈的光和爱把它包拢,

正如这重天也把其他各重天包拢;

也只有把那头一道圈缠绕的那位,

才能对这头道圈神会心领。”(106-113)

这里最重要的信息是,作为宇宙动力的“原动天/水晶天”,被外圈的“神圣心意”和“光与爱”,即一个有意志的能动者(“colui che”),所“包拢”(comprende)和“缠绕”(cinge)——这个诗歌意象,已十分接近于《救世主》中,水晶球(宇宙)被上帝握持手中的神韵。

第二,《天堂篇》第三十三歌,也就是全部《天堂篇》(也包括全部《神曲》)的终结篇,其情节是但丁登上了“天国天”,最后见到了“三位一体”的上帝。尤其是,但丁浓彩重墨地加以描述的,正是他看到了“三位一体”中的第二个位格(诗中的第二个“光圈”)——“道成肉身”的上帝即基督的形象:

那个光圈(circulazione)竟像是孕育在你身上,

犹如一道反射的光芒,

它被我的双眼仔细端详,

我觉得它自身内部染上的颜色,

竟与我们形象的颜色一模一样;

因此,我把我的全部目光都投在它身上。(127-132)

诗中的这个形象,已不是第二十七歌中那位暗示中无形的上帝,而是一位与“我们形象的颜色一模一样”的上帝,一个人形的、可以被“我的双眼仔细端详”的上帝,同时是一位将宇宙的九重天都“包拢”于己的宇宙化形象。双重意象重叠处,达·芬奇《救世主》中的基督形象呼之欲出。种种迹象表明,与其说达·芬奇是从传统托勒密学说的天文体系中,毋宁更是透过他所挚爱一生的但丁《神曲》的文学形象和意涵,获取了塑造一位宇宙化基督的灵感。

更何况,传统《救世主》图像母题本身,即旨在享见上帝之“神圣面容”;这与上述《神曲》终曲的情节,可谓若合符契。

然而,有谁见过上帝真实的面容?《神曲》终篇中但丁凝视着的上帝的“真容”,究竟会是怎样的一副模样?

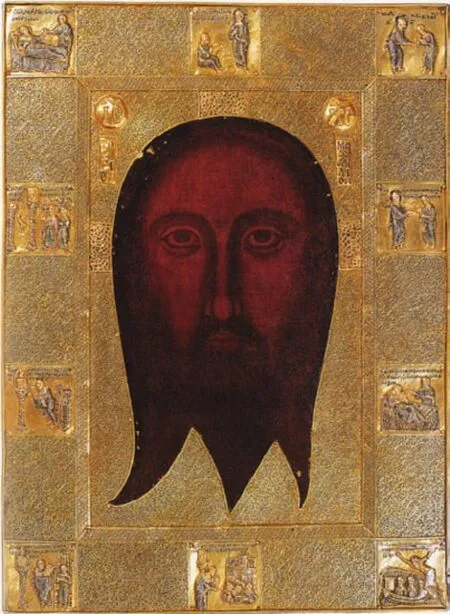

三、“真容像”的新貌

在佛兰德斯细密画传统中,伴随着圣维罗尼卡祷词出现的图像,除了前述“救世主”母题之外,还存在另外一种母题,即手持基督圣像的“圣维罗尼卡”。据说,圣维罗尼卡是一位与基督同时代的妇女,她在基督背负十字架时曾经解下自己的头巾让基督拭汗。当基督把头巾还给她之后,她吃惊地发现,头巾上奇迹般地留下了基督的头像(图29)。尽管正典化的福音书中没有记载这个故事,但在15~16世纪的欧洲,“圣维罗尼卡”崇拜变得十分盛行。学界对此做过大量的研究。一种说法是:最早《路加福音8:43-48》中提到过,一位妇女因为接触了基督衣袍上的宝石而病愈,这位妇女在次经《尼克德莫福音书》()中,被称作“Berenik ē”或“Beronike”,而该词经过拉丁化之后就变成了“Veronica”。大概要到14世纪,故事才被加上了“维罗尼卡”给基督头巾拭汗的情节。情节越到后面越繁复,类似于顾颉刚所谓“层累地制造的古史”的一种西方版本。

图29:Hans Memling,《圣维罗妮卡》,约1470年

但另一种说法给出了更复杂也更有趣的说明。学者认为“Veronica”其实并不是一位妇女的名称,而是“Vera Icona”的讹变——这个拉丁词的原义是“真实的形象”,即直接来自耶稣基督本人的圣像或“真容像”。这种“真容像”最早的版本,涉及到基督同时代一位叙利亚国王Abgar的故事:他致信给具有治病和起死回生能力的基督,希望后者能帮助治愈他的痛风,并派了一位画家为基督画像。基督不仅给他回了信,还在画家画像时施展了奇迹,将自己脸部特征渗透于一块布料上。形成的图像因而具有了“Mandylion”(希腊文“布单上的圣像”,图30)之称。据说该圣像一直保留在叙利亚北部的Edesse,并于10世纪转移到拜占庭都城君士坦丁堡。这件圣像被艺术史家Hans Belting称为“所有基督图像的原型”,它最终于1204年第四次十字军东征期间,遭欧洲十字军劫掠而失踪。如果说,这件“布单上的形象”可谓东方基督教最著名的圣像,那么,另一件紧随其后应运而生的圣像——罗马圣彼得大教堂保存的“Veronica”(“真实的形像”简称“真容像”)——可谓“西方基督图像的原型”。本来,后者是一块没有形象的织物(拉丁文叫“”,意为“手帕”),据说基督在背负十字架时用它擦拭过脸。并非巧合的是,正当君士坦丁堡的“Mandylion”失踪之际,开始了罗马的“Veronica” 戏剧性登场的历程。大概从1200年开始,奇迹发生了:这件织物上面依稀出现了一个头像(图31)。1216年,据说它在一次宗教仪式之后还自动转了身。1245年之后,英国僧侣画家Matthew Paris在他所写的《大编年史》()中,加入了一张据称仿自罗马“Veronica”的插图(图32),意在为书的读者提供祈祷时替代原物的对象。从此就开始了一种私人供奉圣像的宗教实践:信徒在基督画像前祈祷,期待有一天能够与救世主“面对面”,获得最终的拯救。到了15~16世纪,衍生出了书籍中“救世主”形象与“圣维罗尼卡祷词”相伴而生的宗教实践。而从1300年开始,大概是出自群体宗教情感的渴求,这个原本只是“真容像”的“Veronica”,终于产生了新的版本,讹变为妇女“维罗尼卡”用头巾为基督拭汗而留下真容的动人情节,从而成为另一类图像表现的对象。

图30:Edesse《布单上的圣像》(Mandylion)的摹本,日内瓦 S.bartolomeo degli Armeni,1384年之前

图31:《维也纳真容像》(the Holy Face of Vienna),罗马《真容像》摹本,维也纳Hofburg Palace, 1617年

图32:Matthew Paris,插图版《真容像》(Veronica),Chronica Majora,1245 年

1527年,罗马“Veronica”在罗马城遭受神圣罗马帝国军队的劫掠中失踪(现存物为17世纪复现者),但它的形象经过众多次地复制依然保留了下来。透过这类形象,可以清晰地看出其与君士坦丁堡“Mandylion”的连续性,如正面像、圆睁的眼睛、中分并披散在两肩的头发,及头发与胡子构成的风格化三叉形状等等。但在整个西方基督教世界,后者的风头却早已盖过了前者。拥有唯一基督“真容像”的罗马,也为它再度成为基督教世界的圣地奠定了基础。

事实上,基督教世界对于“真容像”的渴望根植于一种极为复杂的矛盾心态。一方面,基督教是从反对希腊罗马异教的残酷迫害中成长起来的,既然异教最突出的标志是对于偶像的崇拜,故犹太—基督教的一神论信仰首先要求弃绝对一切有形物的崇拜;但另一方面,在征服罗马异教的过程中,基督教又愈来愈深地继承并接纳了高度发达的古代文化,包括对于形象的热爱。两种欲望的合流,就形成了基督教中“真容像”的观念和实践。

这种观念和实践包括两个层面。第一个层面可谓“因奇迹而生的天成之像”(),意为形象的产生非人力而为,而是奇迹的产物。无论是君士坦丁堡的“Mandylion还是罗马的“Veronica”,无疑都是这样的形象,因为它们的呈形并没有借助人工的手段。希腊文用“a-cheiro-poietos”(“非人手所成”)一词来表示这个意思;但另一方面,奇迹所保留下来的形象,却又是明明白白的真实人形,与原型保持着高度的一致。这种二元性被当时的一位诗人Georges de Pisidie顺理成章地比喻为“上帝所画的人像”(),这一过程类似于基督的道成肉身,即创造主不经过男人的中介而化身为人。换句话说,基督教发明这类术语的主要用意,既为了与成就于人(艺术家)之手的异教偶像保持区别,也为了有能力享有运用形象的权利。第二个层面可谓“地就之像”(),意为形象产生于人世的理由,尤指产生于一位特殊的画家圣路加之手的圣母子像。圣路加在他记述的福音书(《路加福音》)中,对于基督童年的记录颇为周详,或许因此他被加上了画家之名。据称他曾为圣母子亲自画像,故后世他被奉为画家公会的保护者(达·芬奇参加的佛罗伦萨画家公会即以圣路加命名)。保存于罗马大圣母玛利亚教堂的《人民的圣母玛利亚像》(,约成于6世纪,图33),被认为即出自圣路加之手。其摹本曾于16~17世纪被耶稣会士带至远东,并得到中国本土基督徒画家的仿制。现存于美国芝加哥菲尔德自然史博物馆的《唐寅款中国圣母图》(图34),即为其中之一。但是,第二类“真实的圣像”亦非纯粹出自人力。关于圣路加的传说中都会强调,圣路加作画时,曾得到圣灵和圣母自身力量的加持,故其逼真性,仍离不开上述第一类非人力奇迹的介入。

图33:《罗马人民的保护者圣母玛利亚》(Salus Populi Romani),117厘米×79 厘米,罗马Basilica of Saint Mary Major,6世纪

图34:《唐寅款中国圣母图》,120厘米×55厘米,美国芝加哥菲尔德自然史博物馆,15~16世纪

一幅与《人民的圣母玛利亚像》存在于同一时期的画,以另一种方式,为我们提供了解决上述奇迹与人工、“天成”与“地就”之矛盾的一种饶有兴味的方案。无独有偶,现存埃及西奈山圣卡特琳娜修道院的《全能者基督》(,约6世纪,图35)与罗马的《人民的圣母玛利亚像》中的小基督形象,跟达·芬奇的《救世主》与《岩间圣母》中的小基督之间,存在着极为相似的互文关系,即:两组画中的正面“救世主”形象,似都是从侧面的“小基督”形象中,经过成长和转身而形成的。Hans Belting注意到,西奈山《全能者》脸上,“因眼睛和嘴唇略微的不对称而造成了生动感”。但其实早有学者指出,这种不对称性是由两张不同的半脸组合而成,反映的是神学上“基督的二性”,即基督身上一半是神性(左脸),一半是人性(右脸)。一个世纪前,教会在Ephesus和Chalcedon公会议上,对此已经取得了共识(图36)。我们并不清楚,西奈山圣像的作者是基于什么原因而将两类面孔刻画和匹配成同一张脸,但若与日后更注重奇迹和“真容”的“Mandylion”或“Veronica”圣像相比,鉴于上帝本身的超越和不可见性,西奈山圣像在极富于想象力地同时呈现基督二性的过程中,实际上更加倚重的仍然是人间艺术家的想象力,偏向于呈现人们心目中神的理想美。这在一定程度上,是回归到了基督教曾一度反对的异教的做法。当然,若与异教的多神论相比,西奈山圣像所采取的方式,是聚焦于把基督塑造成君临一切的唯一神,突出强调了基督伸出赐福的右手(图37),以及凝视画面外观者的眼睛(图38)——中央部分还精心画出了眼睛的虹膜与瞳仁,形成一种兼具威严和慈爱的普世的关怀。

图35:《全能者基督》(Christ Pantokrator),蜡画,84厘米×45.5厘米,埃及西奈山圣卡特琳娜修道院,6世纪

图36:《全能者基督》的电脑合成像:左:左半脸重复像;右:右半脸重复像

图37:《全能者基督》细部:赐福的右手

图38:《全能者基督》细部:画出虹膜的眼睛

达·芬奇《救世主》中的基督形象,正是上述两种图像志传统在某种程度上的综合和汇流。一方面,画中绝对的正面像、披散在两肩的头发及其与胡子构成的风格化三叉形状,这些特征无疑是从作为“天成之像”的“真容像”沿袭而来,表示其源自奇迹的成分;另一方面,画中基督呈现的一个理想化的美男子形象,他所伸出的赐福之手(包括手指的姿势)和凝视的眼睛,则是典型的“地就之像”,表示其属于人间和艺术的成分,而与西奈山圣像所承袭并由文艺复兴所复兴的异教图像传统一脉相承。正是这二者,构成了“真容像”的新貌。

其中,《救世主》对于基督眼睛的新表现,则构成了这一“真容像”创新中最新的篇章。

四、“高光点”与“神观”

西奈山《全能者》中的正面像、赐福的右手、画出瞳孔的大眼睛,这些肖像特征并不是这一时期的原创,而可以追溯到公元1~2世纪罗马帝国庞贝的肖像壁画(图39)或埃及法尤姆地区的墓葬肖像蜡画(图40)。尽管与后者精心画出眼睛中的高光点相比,西奈山肖像似乎失去了与画面外观众进行直接交流的生动性(正如前述,高光并不是一种客观的光,而是针对观察者眼睛而存在的光学关系)。但是另一方面,失去了高光点的眼睛反而产生了一种看向所有人(即并不针对任何一个人)的普遍性,而这,与拜占庭艺术重视程式化、理想化的特征高度一致。与之相比,文艺复兴艺术则致力于复兴拜占庭艺术中丧失了的古代艺术视野,例如佛兰德斯的“救世主”图像,即均在眼睛的虹膜处画出了高光点(图41、图42)。但两个时代眼睛刻画高光点的方式则有很大的不同。古代图像尽管不能说具有严格肖像画的性质,但它们对于眼睛的表现却是高度个性化的——仔细端详可知:其中眼睛的虹膜和高光点均位于眼中偏上(或偏侧)的部位,予人以观众凝视着主人公,而主人公却陷入若有所思或失神状态的况味。主人公被观者观看而对观者漠不关心,说明古代的这类画像并不具备宗教偶像的功能和意义。与之相比,佛兰德斯“救世主”一方面像西奈山肖像那样具有宗教偶像的性质,表现为基督的虹膜和瞳仁均位于眼睛的正中,看向画面外所有的观众。但是另一方面,这些图像中,位于一侧的高光点则呈现出与古代图像异曲同工之处:观者的眼睛落在一侧,并没有与圣像凝视着观者的视线交融在一起,意味着此时此刻,观者与圣像存在着互为主客体的性质——当圣像无差别地看向观者的同时,它也被观者如同一个人那样地观看。无疑,圣像上的形象与其说表现的是神,毋宁更像是一个人。至少就眼睛的表达而言,它与15世纪人文主义视野下一个真正人的形象(图43)相比,并无二致。

图39:《手持铁笔和蜡版的妇女》,庞贝壁画,那不勒斯考古博物馆,1世纪

图40:《女性肖像》,木板蜡画,埃及法尤姆地区哈瓦拉出土,苏格兰皇家博物馆,约110~130年

图41:Simon Bening画室《救世主》细部:高光点在左下侧的眼睛

图42:Hans Memling画室《救世主》细部:高光点在左上侧的眼睛

图43:丢勒1500年《自画像》细部:高光点在左上侧的眼睛

然而,《救世主》中的眼睛(图44)却与上述两种形态均有所不同,代表着古代以来描摹眼睛与心灵关系一个最新的发展。

图44:达·芬奇《救世主》细部:高光点在瞳孔正中的眼睛

第一,它的高光点不但位于眼睛的虹膜处,而且正好位于瞳仁的正中。凝视这样的肖像,观者的眼光不偏不倚正好与基督的眼光交融在一起。这意味着,画中的基督不仅如此前的肖像那样无差别地看向画面外的观众,而恰恰是看向此刻正凝视画面的那一位特殊的观众。这位观众的眼光被引向基督的眼睛,并通过瞳仁被引向基督灵魂的深处。与此同时,则是基督深邃的眼光穿越时空的阻隔,进入这位观众的心灵。

第二,也正因为高光点存在于瞳仁的缘故,所以不仅仅是这位特殊的观众,事实上是画面外每一位凝视该画的观众,无论他们置身于何处,都会产生与画面人物对视的奇妙视觉感受。

第三,该画以黑暗为背景,用“晕涂法”处理画面的方式,使得观众并不能清晰地(如前面的画面)看出基督面容的轮廓和细节,导致观众投向基督的客观化眼光在相当程度上被减弱。另一方面,却高度强化了基督眼光的主导性和主动性——正如前述,基督仿佛是透过迷雾而从远方寻觅着;而观众,则被奇迹般从黑暗中现身的基督那晶莹剔透的眼神,直入心灵的深处。

达·芬奇对基督眼神的这种描绘,非常接近于15世纪德国神学家库萨的尼古 拉(Nicolas of Cusa,1401~ 1464)所讨论的“神观”(visione Dei),见于其就这一主题所著的《论神观》(,1453)一书。有意思的是,库萨的尼古拉在书中正是借助于“一幅画”,来描述“神”所具有的独特的“视觉”,即画像上的眼睛“既看着所有的人,同时又看着每一个人”的能力。换言之,无论人们走到哪个方位,这个方位上的任何一个人都会感到,他是被这幅固定在墙上的画像所具体地观看。库萨的尼古拉将画像呈现的这种能力比喻成“神观”,即“上帝绝对的视觉”(Absolute Sight),因为它对“最微不足道的造物,就像对最伟大的造物,乃至整个宇宙那样,都有最体贴入微的关怀”。

在书中,被库萨的尼古拉用作比喻的画像主要有四幅,其中的两幅与笔者的论题息息相关:一幅是他的同时代人佛兰德斯画家Rogier van der Weyden(约1399~1464)绘于布鲁塞尔市政厅的自画像,另一幅是他在科布伦茨的礼拜堂存有的“Veronica”即一幅基督的“真容像”。第一幅画的情况可以借由原作的一幅挂毯复制品(图45)见出;第二幅画则正是我们前文详述过的“真容像”,它的面貌可以通过此类画像的始作俑者Jan Van Eyck画室的一件作品(图46)来观察。重要的是,两幅画像虽有侧面像和正面像、世俗肖像和神圣肖像之别,却可以归为同一种类型:它们眼睛的瞳仁都看向画面外的观众,眼睛上面的高光点,都游移于瞳仁之外,说明它们正是15世纪佛兰德斯和欧洲广为传播的这类画像惯例的圭臬。

图45:Rogier van der Weyden,《图拉真与赫尔金巴尔德挂毯》(rajan and Herkinbald Tapestry)细部:自画像,Bernisches Historisches Museum,Berne,1461

图46:Jan Van Eyck 画室,《真容像》(Vera Icon),木板油画,Gemäldegallerie, Staatliche Museum zu Berlin, 1438年之后

但是,库萨的尼古拉以上述两幅画作为上帝“神观”的例证,其实并不合适。因为他在将两幅画相提并论的过程中,事实上已经犯下了将“神观”降低为“人观”的谬误(前述丢勒的《自画像》可以从另一方面为此作证)。而这一谬误在达·芬奇的《救世主》那里则不复存在。鉴于在达·芬奇那里,他通过晕涂法和高光点的独特处理将基督和观者的视线融为一体,故当我们听到库萨的尼古拉在书中如下的咏叹时,不仅不会有丝毫的违和感,甚至还会产生此为达·芬奇量体定制之概:

主啊,当你用仁慈的眼睛注视着我时,你的观看与被我观看又有什么不同?由于你观看我,你也就使自己被我观看。你这隐秘的上帝,没有人能够观看你,除非你使自己被人观看。

需要指出的是,达·芬奇之所以能够取得这一成就,首先是因为他长期以来在光学和透视学领域进行了孜孜不倦的探索。

第一,他在新旧交替的文艺复兴时期,将中世纪传统中被贬为“手工艺术”的绘画所依据的“眼睛”和“视觉”的功能和意义,提高到无以复加的程度:

眼睛据说是灵魂的窗户,是人了解自然的主要通道,依靠这个通道可最充分最完满地鉴赏自然的无穷作品。

多杰出的眼睛啊!你超越于上帝创造的其他一切事物。……眼睛是人体之窗,透过这个窗口人类享受世界的美。只因有了眼睛,灵魂才安于留在躯体的牢笼中,没有眼睛,这个躯体的牢笼是扭曲的。

“眼睛是灵魂的窗户”经常被当作是达·芬奇的说法,其实原文“据说 ”(L’occhio che si dice finestra dell’anima )的表述已经说明它由来有自。但是达·芬奇确实对这一传统命题拥有自己独特的理解。在他的表述中,作为“灵魂的窗户”的“眼睛”并不仅仅是“灵魂”的“出口”,更是“世界之美”籍此进入“灵魂”的通道。根据达·芬奇的光学研究,“世界之美”其实是纷繁万象在光照之下,将其形象以射线的方式传递给眼睛的结果。因而在这种意义上,眼睛不仅是“灵魂”的“窗户”,更是“美的家园”——正如他在笔记中所惊叹的那样,“谁能够想象”,一个小小的眼球,这个“如此狭小的空间”,竟能“包容宇宙万物的形象于一身”?而丧失了视觉能力者,合乎逻辑的结论是,他不仅失去了光明,更失去了整个“世界的美”,如同葬身于“躯体的牢笼”之中那样。

第二,达·芬奇的光学探索中还包含了“物体”“眼睛”与“灵魂”之间一种更为直接的关系。正如他在《大西洋手稿》所绘制的一幅示意图(图47)显示的那样,当物体m-g将形象传递到眼睛(右侧的圆形)左侧的瞳仁(以切线s-t表示)时,当且仅当物体的部位(c)与瞳孔(a)处在c-a的直线并和瞳孔(a)与“理智”或“灵魂”(b)形成的直线a-b处在连续的直线关系(c-a-b)之际,才是“物体”传递形象于“理智”(“灵魂”)的最佳位置(亦即“灵魂”透过“瞳孔”观察“物体”最清晰和充分之际)。物体的m-n或f-g部分尽管也被眼睛的瞳仁所看见,但因为它们并没有与眼睛通向灵魂的a-b线重合,故其视觉效果是不完善的。

图47:达·芬奇,《眼睛看待眼前物体的方式》,C.A. 84b;245a

达·芬奇还在别处,用更形象的语言加以表述:

眼前的物体发射其形象的射线(the rays of their images)就像许多射手用瞄准器射击目标那样。其中有一个射手发现他自己的目标与瞄准器膛处在一直线时,就更容易将其箭射向目标。正对着眼睛的物体的情况也一样,那些与感受神经形成一直线的物体的像线,将更直接地传送到感官。

以及:

处在围绕眼睛黑色中心(即瞳仁——引者)的光照处的液体的作用,就像是狩猎中的猎犬,旨在帮助猎人捕取猎物。同样,由源自主管印象(the)之权能的体液(the humour,位于眼球水晶体——引者)看到事物而并不攫取事物,它只把物像迅速地转向与感官方向一致的中心光束中,这就抓住物体的形象并乐意把获得的物象封在记忆的库存中。

此处,无论是“瞄准器”还是“猎犬”的比喻,都是“眼睛”调整与“物体”的关系以到达“灵魂”的方式与方法。回到《救世主》的例子上,达·芬奇之所以要把高光点设置在基督瞳仁正中处,与观者形成直视的形态,从而与这一母题的历史惯例和同时代表达迥然不同,其背后的科学依据正在于此。事实上,这种分析似亦可为《救世主》出自达·芬奇之手提供新的证据。

然而,科学的依据并不足以解释高光点的全部。因为若从科学角度着眼,《救世主》中基督眼中的高光点并不符合光学的原理。为此我们需重新返回到前文举过的一个事例(图48),返回到达·芬奇曾经分析过的一个细节:当观者从d的位置转移到光源所在的a位时,高光点随即也会转移到n点。为了方便论述,我们暂且把图中的圆圈想象成一个眼球。图上的红线为笔者所加;这条从a通过n而延长的直线,正是一条类似于图36那条从物体透过瞳孔直入灵魂的c-a-b直线;只不过此处n是一个高光点,而不是如前图中的a代表瞳孔而已。重要的是,当观者在a位与光源重叠并看到在n位有一个高光点时,圆周上由b-n-c所标识的区域,无疑是一块以n为最亮处的整体被光源照亮的区域。因而,若回到《救世主》的例子上,基督的脸部正是图例中的那块高光区域。照理,因为高光点在眼睛瞳仁正中的缘故,说明光源应该在与之成水平直线的位置并与观者的眼睛重合。故这个光源应该属于达·芬奇光学分析中的“特殊光”而不是“漫射光”。

图48:达·芬奇“高光点”示意图,红线为笔者所加

但是,有两个理由妨碍我们得出这样的结论。

第一,若光源与观者(首先是达·芬奇)重合,则光源的位置应该被观者所占据并导致光被阻挡,故这种光应该不会如画中所呈示的那样在基督眼睛的正中, 成为现在人们所见的高光点;

第二,正如前文所析,基督面容的光感主要由左侧面的“特殊光”加上部分正面“漫射光”所形成。其中左侧光导致了基督眼窝和脸上右侧部位阴影的存在。来自于画面外的光(“漫射光”),则导致基督左肩(图像的右侧)本应该处于阴影中的外袍被一定程度地照亮。但是,高光点的存在必然意味着画面外有一种强烈光源的相应存在。这种光源必然导致基督脸上的整体都被这一正面光所照亮(正如今天照相机闪光灯模式下拍摄的照片所示)—匪夷所思的是,这种强烈的光源居然没有消除基督眼窝和鼻翼处的阴影!

结合以上两点,一个合乎逻辑的解释是:基督眼中的高光并不是由来自于正面的任何自然光所导致,而是一道超自然之光,一道从基督瞳孔和灵魂深处发射出来的奇迹之光。这种分析一方面再次证明了将库萨的尼古拉的“神观”说运用于《救世主》的合适性;另一方面,也再次证明了《救世主》与伦敦版《岩间圣母》之间的相关性。因为二者不仅在年代上相互耦合,而且在图像的深层意蕴上也相互支撑—在《岩间圣母》中是小耶稣凌虚于悬崖之上的奇迹,在《救世主》中,则是成年的基督将宇宙握持于手上、眼里放出奇异之光的大能。

余论:从“普遍的人”到“全能的人”

瑞士文化史家雅各布·布克哈特在其名著《意大利文艺复兴时期的文化》(1860)中,提出了一种为文艺复兴时期的意大利所独有的人格——“l'uomo universale”,并将其释义为“多才多艺的人”或“全能的人”(the‘ all-sided man’)。他认为,这种人格是由当时人们的一种“追求最高程度个人发展的冲动”,与一种“强而有力、丰富多彩并掌握了时代文化之一切要素的特性”相结合的产物。因为两种诉求恰好兼顾了“个性”与“普遍性”,倒是与布克哈特使用的意文名词“l'uomo universale”的意思(直译“普遍的人”)正好一致。而后者所列举的代表人物,无论是但丁、阿尔伯蒂还是达·芬奇,无一不是大名鼎鼎的“多才多艺的人”。导致该词的这种用法不胫而走,成为大众关于文艺复兴的常识,也得到了布克哈特以降大部分历史学家的认可,以至于词的本义反而遭到了遗忘。

美国神学家帕利坎(Jaroslav Palikan, 1923~2006)则在其一系列论著中澄清,理解“l'uomo universale”的本义在于基督教传统的语境,即该词长期以来一直是基督独有的称号,强调的是基督同时拥有人—神二性的位格。这也关系到拜占庭神学中“基督二性论”(Dyophysitism)的论题,意为基督既是完完全全的人,也是完完全全的神。二者不可偏废,任何偏废都会导致异端。

而在达·芬奇所在的文艺复兴时期,提出了“神观”说的库萨的尼古拉,恰好也在他著名的《论有学识的无知》(,1440)一书中,提出了基督是“极大的个人”(the maximun individuel)或“极大的人”(the maximum human nature)的表述,其意蕴与“l'uomo universale”几乎完全相同。

然而问题在于,同一个“l'uomo universale”,为什么其语义会产生从宗教语境到世俗语境的跃迁?从“普遍的人”到“全能的人”,这种转换又是如何可能的?

美国艺术史家列奥·斯坦贝格(Leo Steinberg ,1920~2011)试图以他的艺术史研究回答这一问题。他在《基督的性征及其现代遗忘》1980)一书中,一反自布克哈特以降大部分现代历史学家们将文艺复兴视为反宗教运动的主流意见,将“文艺复兴艺术”看作是最充分体现“正统基督教教义”(full Christian orthodoxy)、代表“基督教艺术的最初和最后阶段”的艺术。因为它热衷于描绘基督的肉身,甚至于不惜暴露和展示基督的性征,最充分地体现出了“神的人化”(即“道成肉身”)。与之相比,僵硬刻板更注重神之超越性的拜占庭艺术,反而在图像表现上远离文艺复兴时期的“道成肉身的神学”(the“ incarnational theology”),从而接近于诺斯替主义的异端。

或许可以借用本文使用的案例,来检验斯坦贝格之说的成效。西奈山《全能者》(图35)中画出虹膜但没有高光的基督的理想化形象,可以代表斯坦贝格笔下那更注重神之超越性的“拜占庭艺术”;梅姆林传派《救世主》(图18)中同时画出了虹膜和高光点的基督形象,可谓代表着基督已然“道成肉身”的“文艺复兴艺术”。当然,如若按照斯坦贝格的标准,这一方面更具典型的例子应该列举米开朗琪罗的雕塑《基督复活 》(,1514~ 1520,图49),因为它展示了基督“道成肉身的全部内容,包括其身体的上部和下部,并不排斥身体上的性成分”。但是,正如前文所分析的,即使如梅姆林般只展示基督的半身正面像,其产生的功效与更为惊世骇俗的米氏雕像并无二致,即均以客观化的纯粹人形、人身的方式展现神——这一过程中,斯坦贝格所谓的“神的人化”确乎完成了。但随即,“神”之“神性”似乎也失去了依据——落实在“l'uomo universale”的观念上,亦可谓其中的“人性”得到了满足,而“普遍性”失去了着落。故斯坦贝格以此为例寻求“正统基督教教义”之实现,显然难以如愿。

图49:米开朗琪罗,《基督复活》,大理石雕塑,高210厘米,Santa Maria sopra Minerva, Rome,1521;腰腹部的遮挡物为后世所加

事实上,尽管斯坦贝格与布克哈特的观点看上去南辕北辙,它们在共同强调“人文主义”(即或是“基督教人文主义”)的价值观上面,却是殊途同归的。但二者均不能解释达·芬奇《救世主》中同时保留基督之“神性”和“人性”的案例,即:其中的基督既是高度“神性”的(作为宇宙化的形象并具有神奇的高光),又是高度“人性”的(具体而微地体现出复杂光感条件下真实可信的人体),恰好可以作为以布克哈特为一端和斯坦贝格为另一端的现代文艺复兴阐释链环中一道不可或缺的中间环节。

也就是说,在讨论人文主义价值观“神之人化”的时候,不应该也不能忘记其之所以可能的前提正是“神之神性”(或谓“人”之“普遍性”)。尽管透视法发明以来,文艺复兴艺术总体上呈现为一个阿拉斯所谓的具有“可公度性”(commemsurabilité)的世界,但这并不妨碍同时代真正的大师们,致力于在这个“人化”的世界中,以伟大的艺术手法而为“神性”保留一席之地。达·芬奇绘画中一些令人匪夷所思的空间错乱和超自然的表达,诸如《天使报喜》中无处放置的“读经台”、伦敦版《岩间圣母》中小耶稣的超然凌空,以及《救世主》中无从解释的奇异的高光,均可做如是观。

以上述讨论为基础,再回到本文的论题,由此可以引申出两个相关的结论。

首先,达·芬奇的作品《救世主》,可谓是“l'uomo universale”观念(包括库萨的尼古拉的“神观”)的一个恰如其分的视觉呈现。其中,“神”既以“神”的形象出现并赐福与人(达·芬奇、赞助人和观众),又以“人”的形象出现并接纳于人。在与“神”之眼睛中的高光四目相对的瞬间,超然的“神”似乎转化为了内蕴于画面深处的“灵魂”“心灵”和“精神性”因素,导致“神之人化”和与人平等交流局面的产生。

其次,“神之人化”的另一方面却是“人之神化”,是把“人”提升到类似于“神”的高度和境界。达·芬奇的同时代人、德国画家Albrecht Dürer最负盛名的《自画像》(1498,图50),如果没有《救世主》系列绘画和“真容像”传统的在先存在和前者对于后者的刻意模仿,其形态是难以想象的。正是基督的形象为文艺复兴时期的艺术家的自我形象提供了模板和榜样。达·芬奇自己屡屡提到,画家类似于神,是“形形色色人和万物的主人”和“事物的创造者”。而库萨的尼古拉的著名表述则说:人是“第二上帝”(secundus deus)。笔者曾在关于达·芬奇《岩间圣母》的专论中指出,伦敦版《岩间圣母》中基督凌空凭虚的超然伟力,“甚至于就连神的形象本身”,事实上都是“属于艺术和艺术家之艺术意志的存在”,不外乎艺术家创造性能力“所创造的成果”。《救世主》 同样也不例外。鉴于该画有大量出自达·芬奇门徒的临摹复制品的存在,《救世主》中的基督形象无疑也会在门徒们心中,重叠有他们自己的导师—绘画世界的创造者—形象的存在。正是在这样的意义下,开始了“普遍的人”(基督)向“全能的人”(世俗的创造者)转化的历程。创造性活动的作者正如其笔下的“神”那样,开始具备另一种“创造者”的身份,从而有能力广泛地参与到人类生活的各个方面。

图50:丢勒,《1500年自画像》,木板油画,67.1厘米×48.9厘米,Alte Pinacothek, Munich,1500

而达·芬奇,无疑是其中最具代表性的形象。

注释:

① Martin Kemp,, Thames & Hudson, 2018, p.184.

② ibid. p.187.

③ ibid, p.189.

④ 值得指出的是,尽管达·芬奇从1503年开始《蒙娜丽莎》的创作,但鉴于作品的完成时间要到1519年左右,《蒙娜丽莎》的现状很难反映当年的初始状况,故笔者更愿意将《蒙娜丽莎》当作达·芬奇的晚期作品。这一方面笔者将有另文处理。ibid.1, p.204.

⑤ 参见作者的另文:《蒙娜丽莎为什么微笑?——达·芬奇绘画作品<圣安妮与圣母子>与<蒙娜丽莎>再研究》(未刊稿)。

⑥ 李军:《发现“山”——达·芬奇早期绘画作品<天使报喜>再研究》,《艺术设计研究》,2021年第5期,第112-113页。

⑦ 这部分作者将有另文《正面像的另一面:达·芬奇绘画作品<施洗约翰>再研究》专门处理。

⑧ 据Martin Kemp透露,买主可能是沙特阿拉伯王储萨利曼王子(Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman),该作品将陈列于阿布扎比的卢浮宫分馆。ibid.1, p.207.

⑨ ibid.1, p.189.

⑩ Vincent Delieuvin et Louis Frank(sous la direction de),, Musée du Louvre et éditions Hazan, Paris, 2020, pp.302-313; Frank Zöllner,,Taschen,2019, pp.6-11, pp.250-251; Martin Kemp,, Thames & Hudson, 2018, pp.184-209.

⑪ Vincent Delieuvin et Louis Frank(sous la direction de),, Musée du Louvre et éditions Hazan, Paris, 2020, p.310.

⑫ Zöllner 甚至推测该画即现存的库克本(他所谓的“纽约本”)。Frank Zöllner,Leonardo 1452~1519:, Taschen,2019, p.250.

⑬ ibid. p.250.

⑭“The New Yorksurpasses all other versions of its quality”. ibid. p.251. 即使像Carmen Bambach那样深刻怀疑库克本是达·芬奇原作的作者(她认为该作主要出自达·芬奇学生Boltraffio),也不怀疑库克本是所有现存版本中“绘制水平最高的典范”(the exemplar of highest quality of execution)。参 见Carmen Bambach,, Vol.Two, New Haven:Yale University Presso l per, 2019, p.281.

⑮ Frank Zöllner,, Taschen,2019, p.250.

⑯ Vincent Delieuvin et Louis Frank(sous la direction de),, Musée du Louvre et éditions Hazan, Paris, 2020, p.308,p.391.

⑰ ibid.12, pp.6-9.

⑱ Carmen Bambach,, Vol.Two, New Haven:Yale University Presso l per, 2019, p.281.

⑲ https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/aug/06/leonardo-da-vincischolar-challenges-attribution-salvator-mundibernardino-luini.

⑳ ibid.16, p.308, p.306. 最近,在西班牙普拉多博物馆举办的新展《达·芬奇与<蒙娜丽莎>的复制品》(, 2021.9.28~2022.1.23)及出版的图录中,《救世主》被纳入在“归为达·芬奇或作坊或在达·芬奇指导下创作的作品”(attributed works, workshop or authorised and supervised by Leonardo)的范畴之下。据展览策展人Ana Gonzáles Mozo的意见,Ganay本才是最接近于达·芬奇原作的作品。参见https://edition.cnn.com/style/article/salvator-mundiprado-museum/index.html.

㉑ Martin Kemp,, J.M.Dent & Sons Ltd, 1981, p.226.

㉒ ibid.1, pp.190-191.

㉓ ibid.16, p.308, p.305.

㉔ ibid.15, p.251.

㉕ ibid.15, pp.9-11.

㉖ ibid.15, p.251.

㉗ Leonardo da Vinci,, 93;Leonardo da Vinci, Notebooks, Selected by Irman A. Richter, Edited with an Introduction and Notes by Thereza Wells,Preface by Martin Kemp, Oxford University Press, 2008, p.127.

㉘ Leonardo da Vinci, G.3v(Paris Manuscrips).Leonardo da Vinci,, Selected by Irman A. Richter, Edited with an Introduction and Notes by Thereza Wells, Preface by Martin Kemp, Oxford University Press, 2008, p.127.

㉙ 相关论述见李军:《自然与奇迹:达·芬奇卢浮宫版与伦敦国家画廊版<岩间圣母>再研究》,《美术研究》,2021年第 6期,第 63-64页。

㉚ Leonardo da Vinci,, II.32.Leonardo da Vinci, Notebooks, Selected by Irman A. Richter, Edited with an Introduction and Notes by Thereza Wells,Preface by Martin Kemp, Oxford University Press, 2008, p.126.

㉛ ibid.15, p.251.

㉜ Leonardo da Vinci,, I.3b.Leonardo da Vinci,, Selected by Irman A. Richter, Edited with an Introduction and Notes by Thereza Wells,Preface by Martin Kemp, Oxford University Press, 2008, p.40.

㉝ https://en.wikipedia.org/wiki/Globus_cruciger.

㉞ ibid.1, p.193.

㉟ ibid.1, p.195.

㊱ “哦,您那原动者的可敬的正义;您并不意愿任何力缺乏由必然结果导致的秩序和属 性。”Leonardo Da Vinci, A.24r(Paris Manuscripts); Martin Kemp,, J.M. Dent & Sons Ltd, 1981,p.323. Kemp此书最后一章的标题即“The Prime Mover”(“原动者”或“第一推动者”)。

㊲ ibid.21, p.323.

㊳ ibid.21, p.323.

㊴ 详情参见李军的另文:《达·芬奇与但丁:从媒介的竞争到自我的竞争》(待刊稿)。

㊵ Dante Alighieri,,Canto Ventisettesimo, Note A Cura Di lodovico Magugliani, Rozzoli Editore,Milano, 1949,pp.170-171. 中译文引自但丁著,黄文捷译:《神曲·天堂篇》,第二十七首,南京:译林出版社,2021年,第213页。

㊶ Dante Alighieri,,Canto Trentatreesimo,Note A Cura Di lodovico Magugliani, Rozzoli Editore,Milano,1949, p.206. 中译文引自但丁著,黄文捷译:《神曲·天堂篇》,第三十三首,南京:译林出版社,2021年,第262-263页。

㊷ https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Veronica.

㊸ Hans Belting,,Les Éditions du Cerf, Paris, 1998, p.277.

㊹ ibid. p.278.

㊺ ibid. p.294.

㊻ ibid. p.294.

㊼ ibid. pp.76-77.

㊽ 相关实物和图像参见湖南省博物馆编:《在最遥远的地方寻找故乡:13~16世纪中国与意大利的跨文化交流》,李军总策划,北京:商务印书馆,2018,第245页。

㊾ ibid. 43, p.179.

㊿ Manolis Chatzidakis and Gerry Walters,“An Encaustic Icon of Christ at Sinai,”49, No. 3 (1967):201; Galey,Forsyth, Weitzmann, Sinai, 92; Manaphēs 93;Weitzmann,, 15. 参见https://en. wikipedia.org/wiki/Christ_Pantocrator_(Sinai).