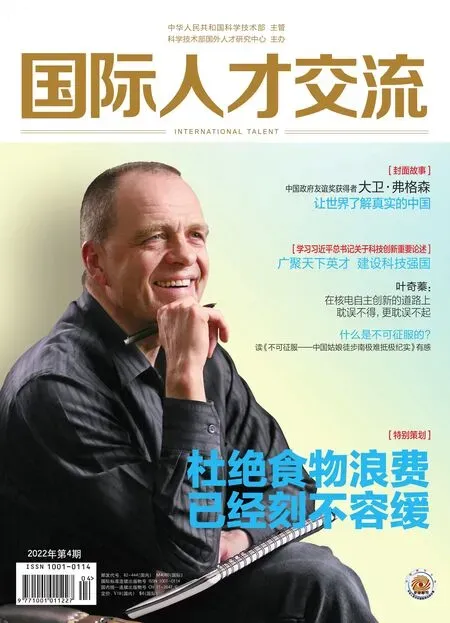

不能忘记的金陵大学的“洋教授”们

文/刘国忠

(Joseph Bailie),美籍爱尔兰人。创办南京金陵大学农学院、上海工人补习学校;发起成立“中国义农会”,倡议设立“植树节”。他是中美人民之间友谊的架桥者。

金陵大学成立于1910年,是由汇文、基督、益智三个传教士所办的书院发展、合并而来。它虽然是外国传教士创办,但在这些传教士中也有很多“开明派”,在注重西学的同时,也注重国学,实行“开放式”的办学模式。金陵大学教学模式与美国接轨,校内师生对西方社会、思想动态了解较为深入。虽然金陵大学早年曾以宗教为必修课,但它紧紧结合中国人民的需要,培养了许多服务中国建设的高级技术人才,在促进经济社会发展方面作出了积极贡献。发轫于抗战时期的中国工业合作社运动(以下简称“工合运动”)也得到了金陵大学外籍教师以及陈裕光校长的大力支持。

培黎经常规劝学生,要多做实事,以使中国能够真正站起来

创办金陵大学农学院的培黎(Joseph Bailie)是中国工合运动重要创始人路易·艾黎的精神导师,故而为工合运动培养人才的学校就以“培黎”命名。

艾黎是20世纪20年代后期在上海认识培黎的。当时,艾黎读到培黎在报纸上发表的一篇关于农村需要技术培训的文章,便去拜访他,此后他们就成了朋友。培黎非常关注中国普通老百姓的生活,只要听说有自然灾害,培黎就设法去支援。他曾帮助安排山东的饥民到吉林定居;参加湖北汉口的水灾赈济;东北发生霍乱时,他又建立了一所霍乱病医院。

艾黎说,培黎对他的帮助很大。

日本发动侵华战争后,为了将难民、失业工人等组织起来建立抗战的工业,斯诺夫妇、艾黎等发起了中国工业合作社运动。在推动工合运动的过程中,认识到培养工合人才对于促进工合运动健康发展的重要性,艾黎积极推动工合开办培养技术人才的学校,并以培黎的名字命名,以纪念这位在开展技术人才培养方面的先驱。培黎学校在培养人才的过程中,坚持理论联系实际的教育原则,通过半工半读的教育模式重点培养学生的实践技能和工作能力。在推动工合运动的发展过程中,那些被培黎送到美国去学习后来回国的许多年轻人,有了与他们想要帮助的人民一起生活的机会,在培黎精神的感召下,他们都集聚到艾黎领导的工合运动中,成了骨干,而且其中的三个人还在上海帮助艾黎一起草拟工合基本计划。在推动工合计划实施的过程中,这些“培黎小伙子”更是发挥了非常重要的作用。在这些学生中,有担任工合协会秘书长的刘广沛、林福裕;担任工合协会各委员会或地方领导工作的梁士纯、吴去非、毛北屏、黄小民、译锦韬等。

工合的重要发起人之一海伦·斯诺认为,培黎对大多数“培黎小伙子”的一生都有关键的影响,许多学生认为培黎是他们一生的引路人。培黎的友谊对艾黎也有相当大的影响。在培黎去世后,艾黎继承了他在“培黎小伙子”中的精神领袖地位。艾黎在给海伦的信中说:培黎把他在中国一生工作的津贴,都给了他的学生。他经常规劝学生,要多做实事,以便中国能够真正站起来。培黎在为中国更加富强而斗争的人心中,建起了座座丰碑,树立了榜样。可以毫不夸张地说,中国工业合作社这一概念,在很大程度上得益于培黎,因为他的“培黎小伙子”已经成群结队地走向中国工合的途径,没有培黎的精神,他们是不可能做到的。

史迈士作为安全区国际委员会秘书写了69封信抗议日本暴行

史迈士(Lewis S.C.Smythe),美国芝加哥大学博士,金陵大学社会学系主任、教授。社会学在当时的中国是一门新兴学科,金陵大学社会学系在史迈士等中外资深学者主持下,紧跟学术发展潮流,取得了很大成绩。金陵大学社会学研究的显著特点是既注重研究理论的运用与创新,又强调社会调查与实践,把“调查工作”作为“各种事业之母”,并希望通过对社会的深入研究以改良社会。在20世纪二三十年代中国掀起的家庭制度大讨论中,金陵大学不仅开设“中国家庭研究”课程,而且史迈士教授还组织师生积极参与“中国家庭制度调查”,最后完成了《中国家庭制度调查报告》。基于对中国家庭制度多年的研究,尤其通过社会实际调查,史迈士对中国的家庭制度有了深刻的认识。抗战时期南京沦陷前,史迈士拒绝撤离并致力于建立安全区。从1937年12月14日到1938年2月19日,史迈士作为安全区国际委员会秘书给日本大使馆写了69封信抗议日军暴行,有些信由委员会主席拉贝签字,但大多数由史迈士签发。

抗战全面爆发后,在中国战时经济建设的迫切需要面前,金陵大学积极参与中国工业合作社协会(以下简称“工合协会”)开展的合作社运动,直接参与经济建设和抗战工作。为解决前方抗日战士的御寒问题,应宋美龄的邀请,路易·艾黎及史迈士教授等人草拟了1939年制造军毯计划,军政部也于1939年1月与工合协会协商,请工合协会在1939年10月前承造100万条军毯,以供军用。史迈士教授同时应国民政府邀请主持制造军毯的工作。在军毯制作过程中,金陵大学文学院(社会、经济两系)与工合协会合作,在重庆成立专门的规划委员会,史迈士教授负责统筹规划,他将军毯制作工作分配到各地的工业合作社,并在成都和陕西等地设立专门的技术工人培训中心,积极开展训练工人的工作,为军毯制作培养技术人才。同时,金陵大学的师生在史迈士教授带领下,将他们先前在南京进行过毛织实验的成功经验与学识应用于成都工合的生产,帮助改良纺车和织布机,并按所得的图样试验改进做成缩毛机、松毛机等纺织器械,有效解决了缩毛机日产量较低的问题,生产效率提升了数十倍;此外弹毛机的使用也解决了军毯中杂毛含量较高的问题,有效地提升了工合生产军毯的进度和质量。也正是有了这样的帮助,工合的纺织合作社才具备了承接军队150万条毛毯订单的能力。1940年,斯诺(中国工合国际委员会创始人之一)在成都的时候,就发现单是在成都和近郊各村里,就有大约5000个妇人和姑娘在纺羊毛,而当地工合的职工每天已能够出产1200条毯子。可以说,金陵大学为工合及时、高质量完成军毯制作,支援抗战作出了实质的贡献。

史迈士博士和家人

为增进合作社干部和社员对工业合作社的理解,为中国工合运动的发展提供参考和借鉴,更好地普及工业合作知识和经验,史迈士教授组织编撰了《世界工业合作运动史》,同时,金陵大学文学院还积极参与工合人才的培训工作,不仅开设合作社社员训练班,为合作社骨干和社员开办工业合作会计、审计、财务报告分析、工业合作原理、工合运动等课程,而且还开设高级人员训练班,为工业合作社发展培养高级管理人才。史迈士教授为工合培训学校写了讲义,作为专门课本使用,并且还与坎贝尔(Campell)、路易·艾黎及其他人合作,为中国工业合作社完善了章程。1941年后工合国际委员会迁入成都,金陵大学校长陈裕光担任委员会副主席,美籍教授史迈士担任秘书,在暑假期间与工合国际联合举办合作社社员及合作社高级干部人员训练班。实际上,自1939年以来,在成都的史迈士教授就是工合协会无报酬的非官方技术顾问。

1940年7月、1941年和1942年暑假,史迈士教授先后赴重庆歌乐山、甘肃兰州和陕西为工业合作协会及地方分会举行公开演讲。史迈士教授总结其平时教学心得与经验,编印成《工业合作》一书。该书阐述了世界工业合作史、工业合作原理及工业合作管理等内容。金陵大学学生还踊跃地投入基层的工业合作社,埋头苦干,将自己学到的科学知识应用到实际工作中,及时解决了当时基层社相关专业人才匮乏、知识断层的问题,提高了工合基层组织的工作效率,推动了该运动的深入开展。

林查理(Charles Riggs),美国人,金陵大学农艺学系教授;抗战时任南京安全区国际委员会住房委员会副主任,参与保护与救济难民。

1940年7月10—15日,中国工业合作协会在重庆歌乐山青年会大楼召开第二届工作会议,史迈士作为来宾列席会议。会议通报总结工合协会两年来的工作情况,讨论重要议案78件,发表宣言论述工合工作的四大方针。

史迈士还帮助在成都附近成立一个工合机器厂。这是“工合线”上最大的机器厂之一,有150个工人,包括机匠、木匠和铁匠。1940年斯诺在成都时,史迈士陪同斯诺骑脚踏车考察了这个合作社。斯诺看到,工人们一边在为合作社生产织布机和纺锤,一边唱着他们在合作训练中学会的抗日歌曲,很受鼓舞。

林查理培养了一批农业专业人才

林查理(Charles Riggs),1892年出生在土耳其的一个教士家庭,林查理在美国俄亥俄州度过了他的大部分青少年时光,1914年从俄亥俄州立大学农学专业毕业,获得农学学士学位。1916年9月,林查理受美国宗教部公理会派遣来华并在南京学习了一年的中文。1917—1930年,部会派遣林查理到福建邵武专门负责农业工作。这期间,他与人合作建立了实验农场,并进行一系列育种、灌溉、农业工具改进的实验,他曾像赤脚农民一样在邵武从事提高水稻及小麦的产量、改进林业和磨坊工业等方面的工作。在他看来,与淳朴的中国农民一起在田间工作是件最愉快的事。

1932年,金陵大学农学院率先在中国开设了农业工程方面的课程并邀请林查理来校开设农具及农艺、农机及动力等有关课程并创办农业工程系。教学中,林查理将自己多年的实践经验和知识及方法应用到农机课程中,拓展学生的思维和创新能力,把教学同生产需求紧密结合起来,收到良好的教学效果。林查理在农业工程教学方面的探索和实践也为我国抗战后及新中国成立后农业院校的农业工程学科奠定了基础。

1937—1939年,林查理担任南京安全区国际委员会住房委员会副主任,参与保护与救济难民。当时,留下来参加救济和保护工作的还有金陵大学社会学系教授史迈士、历史学系教授贝德士(Miner Searle Bates)等20余位西方人士。

1939年春天,在家休整3个月后,林查理重返中国,前往成都,加入因抗日战争而迁址成都的金陵大学,继续原来的工作。在成都,除指导学生的学习和实践外,林查理积极参加工合协会成都推进会的工作,同史迈士一样,他也成了工合协会无报酬的非官方技术顾问。当教学研究工作因战争受到影响时,林查理将绝大部分时间用于向中国工合协会提供技术援助,和工业合作社一起研究改进合作社的毛纺、制革、造纸和建筑等方面的技术与设备,帮助中国军队制造织布机等。1940年7月10—15日,林查理出席中国工合协会在重庆歌乐山青年会大楼召开的第二届工作会议。当年年底,林查理被推举为工合协会成都推进委员会的委员,在金陵大学校长陈裕光的领导下,与史迈士、魏璐诗(Ruth F. Weiss)等一起推动工合工作。

1944年,在承担金陵大学教学工作的同时,林查理兼任中国农业机械公司顾问。1945年,林查理随金陵大学回迁南京。1946—1952年,林查理在上海的联合国善后救济总署工厂工作,继续从事研究和生产农业机械的工作,同时执教于金陵大学,承担为中国培养农业工程技术人才的工作。在几十年的教学中,林查理始终坚持用渊博的专业知识和精湛的实践技能、理论联系实际的治学精神与作风,培养了一批在新中国成立初期为农业机械事业作出巨大贡献的专业人才。

在中国工合运动的发展过程中,金陵大学领导和师生给予了大力支持,并积极参与了工合人才培养和生产技术改进等方面的工作。工合国际委员会迁址成都后,金陵大学的陈裕光校长曾被选为副主席,参与工合国际的领导工作。在金陵大学的外籍教授中,培黎、史迈士和林查理都对工合运动的发展作出了重要贡献,有力地支持了中国的抗战,也受到中国人民的尊敬。