揆情度理:新时代语境下中国百年司法体制改革现象还原与规律探析

——基于发生现象学的阐释1

杨娟

(广东海洋大学 法政学院,广东 湛江 524088)

任何现象的发生既有偶然性也有必然性。去除偶然性探究必然性是学术研究者的志趣所在。百余年来,有关中国司法体制改革的研究成果蔚为壮观。然而,细节成果甚多,宏观成果偏少;主观性判断偏多,客观性分析偏少。本文试图追问:纵观百年司法体制改革的曲折历程,为何唯独在最近二十年余间取得了史无前例的重大成就?而酿就这一重大成就的思想根基——习近平全面依法治国新理念新思想新战略又是如何生成的?我们应当从何种角度为这一现象提供更贴切其必然性意义上的解答?这也许还得利用现象还原的某些理论。“现象学意味着一种共同的接近问题的方式”[1],“经过现象还原,意向性结构中的对象就不再是主体‘之外’的实在物,而是先验主体的相关项”[2]。理解中国百年司法体制改革,离不开对“时间”与“发生”纠缠关系的解读。利用坐标轴来刻画,导入发生现象学至少可以对其做三个向度的理解:一是同一时间横轴上的横意向性(静态现象学);二是不同时间纵轴上的纵意向性(发生现象学);三是不同时间剖面上的纵横意向性(发生现象学意义上的构造)。本文试为阐释。

1 现象还原:百年司法体制改革的直接直观认知

鸦片战争后,国人从盲目自大快速坠入应急恐慌中。司法体制改革方案亦激烈变化,道路异常曲折。

1.1 一波三折:百年司法体制改革的缩略图景

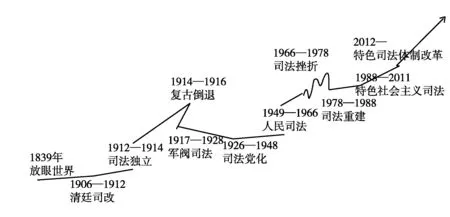

中日甲午战争和日俄海战后,公共知识分子认为日本因脱亚入欧“迅速进步至同等化域”,得出了小打小闹的改良已不能解除民族危机的结论。“能变则全,不变则亡,全变则强,小变仍亡。”[3]只有国家体制变革才能救亡图存的声音广为流传,而司法体制改革因其低成本而成为最佳突破口。如果将我国百年司法体制改革做成一幅缩略图(见图1),则不难发现其“一波三折”的轨迹:“一波”是指司法体制改革之主线;“三折”是指清末、民国司法体制改革的失败和“文革”时司法体制的挫折。总体来看,虽然改革波折不断,但是越来越深入人心,越来越朝着国际化和地方化双重糅合的方向发展。波折之所以不断出现,是因为国际化和地方化的交互作用,时而激烈冲突,时而相互交融;改革之所以深入人心,是因为近代民族负重观念使然。

图1 我国百年司法体制改革

1.2 思想与国体:百年司法体制改革的支配性因素

思想决定改革的方向,国体决定改革的性质。1907年清廷开始司法体制改革,刑部改为法部,负责司法行政;大理寺改为大理院,为最高审判机关,四级审判机关独立执行司法权。清帝退位后,南京临时政府推出了一个极度西化的司法独立方案,但美好的愿景最终沦为纸上谈兵。此后,袁世凯对司法体制进行了复古改动。1914年大多数地方与初级审判庭检察厅被撤销,业务由州县知事兼办,行政与司法再次混同;审判程序则相机为之,并实行军事法院秘密一审终审制,司法体制遽然倒退。

袁世凯死后,北洋政府迫于舆论压力急于收回治外法权以示“公心”,而不得不一边与外国列强谈判,一边参照西方制度改革。此后,司法独立、律师辩护、司法党禁等制度陆续得以确立和实施。至此,我国司法体制初现近代性框架,始具大陆法系模型。然而改革只是表面光鲜,军阀干预司法司空见惯。之后,广州、武汉、南京国民政府虽然也进行了零碎的改革,取得了一些成绩,但性质都发生了异化——司法党化。法官党禁变为法官必党,审检分离退为审检合一,司法独立毁于司法腐败,可谓体制沉疴未去又添新伤。

中华人民共和国成立后,党领导人民重起炉灶,仿效苏联建立了革命性的司法体制,后因法律虚无主义滋长而遭受重大挫折。改革开放后,邓小平理论着眼于实际,实事求是地厘清了特定历史阶段下民主与法制的关系,重建和发展了总体上适应我国国情和社会主义制度的司法体制[4]。在此基础上形成的“三个代表”重要思想和科学发展观进一步将改革提升为“建设社会主义法治国家”,司法体制改革重启征程。面对改革中的诸多难题,党的十八大以来,在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下,党中央战略性地部署了一百八十多项重大改革举措,司法体制改革得以持续深化。

2 本质还原:百年司法体制改革的直观印象

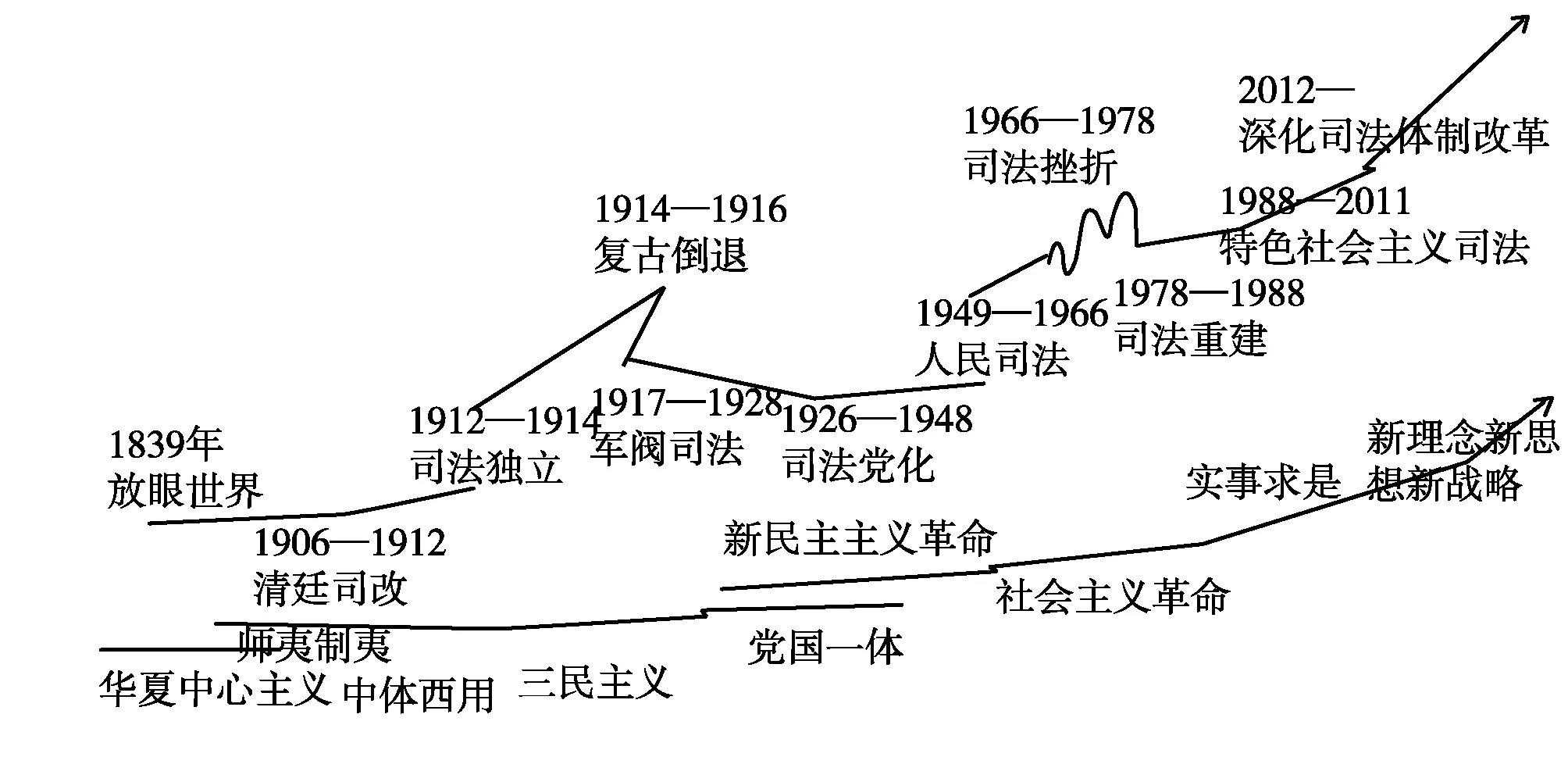

任何变革绝不可能是一觉醒来的突发奇想。窥察我国百年司法体制改革,变化莫定,命运多舛。怀旧主义、理想主义、革命主义无不掺杂其中。如果以民族思潮为现象之参照物,则不难发现两者之间的高度正相关性(见图2)。

图2 中国百年司法体制改革对民族思潮的回应

2.1 变法图强:百年司法体制改革的第一印象

从20世纪初起,我国在不到半个世纪的时间内快速走过了清廷司改、临时政府司法独立、袁世凯司法复古、北洋政府司法西化和国民党司法党化等五轮改革。改革方案变动之所以如此剧烈,究其原因就在于我国近代民族思潮在内外压力下的不断变化。

清廷之所以启动司法体制改革,实因其政权命悬一线。已而,清政府依然抱残守缺,贪权弄术。以废除刑讯为例,受顽固派“教养未善,警察未周,刑官不谙律意”,“骤停刑讯,恐有窒碍难行之处”[5]的影响,1908年被废的刑讯依然泛滥成灾。究其原因就在于“改革是为了保住清王朝”。后来南京临时政府、北洋政府和国民政府也开展了司法体制改革。为何依然未能成功呢?主要原因就在于“病急乱投医”,改革既未深入基层,也缺乏思想和方法,终究敌不过传统政客的独裁、贪腐、擅权。

2.2 盲目效仿:百年司法体制改革的第二印象

与变法图强一道同行的是盲目西化。清末修律时为“适应世界大同趋势”,改革方案尽可能向西方靠拢,吸收外国人参与立法成为潮流。比如田冈朝太郎和松岗正义参与了《大清新刑律》的起草,志田钾太郎参与了《大清民律草案》的编纂。至于《公司法》《海商法》《票据法》,因专业性和技术性太强,则直接由外国法学家起草。中日交恶后,日本法学家逐渐退出,但美国、法国的法学家又被重用。比如法国人爱师嘉拉、宝道,美国法学家古德诺、庞德、罗炳吉等的诸多建议被吸收入司法体制改革方案。

之所以盲目仿效西方,很重要的一个原因是在经历种种失败后,国人发现中西方最为根本的差别是国体和政体。自以为找到了“救世良方”的革命先辈对此深信不疑,民族思潮一度陷入了盲目崇拜西方体制的泥淖。此种心态在法学家庞德来华时可谓达到了巅峰。国民党机关报甚至表露出顺从的心迹:“我们有绝对的必要,接受庞德教授的意见,作为我们改造中国的实体法和程序法的指针。”[6]盲目仿效的观念影响深远,以至于新中国也未能幸免:立法制度、司法体制等一度参照甚至部分照搬于苏联。

2.3 急功近利:百年司法体制改革的第三印象

燃烧了近一个世纪的革命焰火越烧越旺,长期累积的集体性革命情绪盛极一时,以至于法律虚无主义与工具主义盛行。“文革”中司法体制所遭遇的重大挫折与之不无关系。回顾往昔,灾难深重的民族危机曾令人极度屈辱。为快速救亡图存兴国强国而赴汤蹈火的仁人志士前赴后继,绘就了一幅波澜壮阔的历史画卷。期间,有“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”视死如归的谭嗣同,也有“恨未从军轻一掷,头颅无价哭无声”为宪政献身的宋教仁,更有“革命尚未成功,同志仍须努力”壮志未酬身先死的孙中山。然而,革命也会带来冲动与盲动,急于改变国家命运的革命之火几乎燃烧了近一个世纪。在“激情燃烧的岁月”,人们很难沉下心来研究司法规律,各种改革方案往往呈现出“一边倒”和“一刀切”式的激进方案。

2.4 揆情度理:百年司法体制改革的新时代印象

与此之前的自大性、盲目性、急切性不同,改革开放以来,经过邓小平民主法制思想的奠基,江泽民与胡锦涛民主法治思想的升华,汇集共产党人集体智慧的习近平新时代中国特色社会主义思想将我国司法体制改革推入了一个新的时代。期间,党中央将司改嵌入深化体制改革的全局性战略,确立“全面依法治国”战略,更新“十六字方针”,“坚持抓住领导干部这个‘关键少数’”[7];抓住主要矛盾,牵住司法责任制之“牛鼻子”,强化顶层设计,眼睛朝下,从实际出发。“中央深改组”36次会议出台48份文件,落实全面依法治国新理念新思想新战略,在司法公正、司法效率、司法权威、司法民主、人权保障、职业化、透明度、便民度等方面实现了小步快跑,形成了习近平法治思想。

习近平法治思想在宏观层面强调依宪治国,依宪执政,依法用权,奠定了司法体制改革的思想基础;在中观层面,明确了国家法治建设的总体目标、基本路径、重点任务,坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设,开创了司法体制改革的新局面;在微观层面,抓住了主要问题采取了得力措施:坚持党的领导、强调顶层设计,依法进行、于法有据,稳步推进、试点先行,分清主次、牵住“牛鼻子”[8]。习近平法治思想在渊源上承上启下,在目标上继往开来;在路线上坚持民族性与群众性,在战略上采用系统化和体系化科学布局;在战术上抓大放小,分清轻重缓急,在措施上先主体结构后综合施策,其全方位地揆情度理,为我国司法体制改革做出了创造性的指引。

3 先验还原:百年司法体制改革的当代问题

百年间,我国民族危机因中日甲午战争由轻到重,因日军侵华由重转危,最终因新中国由危转安。然而,民族危机的解除并没有解决我国的内部治理问题,司法体制改革正是在此种背景下重启征程。

3.1 铁桶困局:民族危机后司法体制改革的世纪疑问

回顾师夷制夷、中体西用、三民主义、新民主主义革命、社会主义革命、实事求是等主流思潮。师夷制夷和中体西用均希望借艺制敌显然难以应对全局性危机。至于三民主义,一方面列强们不愿意看到一个强大的中国,无意接受甘当学生的北洋政府和国民党政府;另一方面绝大多数国人也无福消受那些光怪陆离的理念与制度舶来品。这注定了急切西化的司法体制改革的宿命。

民族危机解除后,两大阵营对垒又将中国带入了铁桶困局。阵营对立的现实使得处于世界东方的中国必须向社会主义阵营靠拢;而苏联咄咄逼人的大国沙文主义又将新中国逼上了民族危机的老路。令世人惊诧莫名的是,指导中国走出铁桶困局的并不是任何西方的现成理论或制度,而是共产党人务实的态度与经验——实事求是,既不急于求成,也不急于求纯,而是“以实际成绩取代意识形态正确性”[9]。

3.2 何种图景:时代征程下的百年司法体制改革探索

改革开放后,中国法学应当向何处去成为困扰新一代法学家们的难题。“权利本位论”“法条主义论”“本土资源论”等理论昙花一现,“实是因为它们都受一种‘现代化范式’的支配,而这种‘范式’不仅间接地为中国法制发展提供了一幅‘西方法律理想图景’,而且还使中国法学论者意识不到他们所提供的不是中国自己的‘法律理想图景’。”[10]当时的中国面临着世纪性难题:历史屈辱历历在目,铁桶困局阴影未散,治理危机痛彻心扉。如何走出困境?共产党人以马克思主义中国化,将马克思主义基本原理与中国实际相结合,创造性地开辟了第三条道路——中国特色社会主义(包括中国特色社会主义司法体制)。

3.3 超世拔俗:战略性布局下的百年司法体制改革新时代

延续着共产主义理想秩序的构建,习近平新时代中国特色社会主义思想不仅与现实的司法需求结合,而且以“中国梦”塑造强国的欲望,以马克思主义大众化连接中外思想,对司法体制改革进行全面战略性布局。百年司法体制改革终入胜途:在历时性上突破了我国司法体制之行政化与碎片化的时代困局;在共时性上以人类命运共同体之人文关怀主义与世界异频共振,大幅度增强了我国司法体制的正当性与权威性,取得了超世拔俗的社会效果。

4 把握实事:当代中国司法体制改革的纵横意向性阐释

经历百年改革历程,中国汲取了时间纵轴之纵向意向性层面的教训,洞察了横轴之横向意向性平面的世界性制度经验,深切地把握了纵横意向性之剖面中中西知识融合的支配作用,形成了发生现象学之“构造”意义上的觉知——把握实事。

4.1 把握现实:当代中国司法体制改革的发轫之点

直面现实是司法体制改革的认识论起点,把握现实才能将其转化为改革工作的发轫基点。在党中央的领导下,我国司法系统的改革工作精准定位,顺位推进。以法院系统为例,1999年“一五纲要”瞄准最薄弱的环节——公开审判和审判方式;2004年“二五纲要”瞄准最突出的问题——诉讼程序和执行体制;2009年“三五纲要”瞄准结构性问题——职权配置和司法能力。经过一系列改革,国家法治建设实现了“从规范、制度体系的文本创制到法治理念、精神的纵向提升”,“从依法行政、法治政府的重点攻坚到社会各方面事业全面法治化的横向延展”[11]。至此,司法体制改革步入深水区,面对司法行政化、地方化、碎片化以及理念西化等深层次问题。值此关键时期,以习近平同志为核心的党中央锐意攻坚,“真刀真枪推进改革”,尤其是把政治新常态确立为八个新常态之首,即把治国先治党和从严治党提升为全面从严治党,统一了思想,深化了认识,指明了方向,凝聚了执行力。这为2014年“四五纲要”攻克坚冰解决“深层次问题”奠定了思想基础,并趁胜指导2019年“五五纲要”转入司法体制综合配套措施改革。

4.2 推动欲望:当代中国司法体制改革的动力塑造

司法效果具有天然的社会化过程,司法广场化内在地对司法公信力提出要求。与以往单方面强调司法公正有重大不同的是,习近平总书记提出“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”,并确立了评价标准,即由人民群众来评判,看司法公信力的提高。因为只有广大人民群众信任司法,才能让处在司法授信环境下的案件当事人真正服判息诉,接受司法结果。司法授信又显然是一个体制问题。据此,习近平总书记进一步要求紧紧抓住影响司法公正、制约司法能力的重大问题和关键问题深化改革。只有通过体制改革,革除弊端,使司法过程看得见、听得懂,司法结果才能站得住;人民群众对正义的追求欲望才能切实转化为当代中国司法体制改革的澎湃动力。

4.3 连接思想:当代中国司法体制改革的基因

基因可被遗传,思想也可被继承。思想的高度决定价值的高度,思想的纯度决定行动的强度。体制改革最大的难题是权力的监督制约。“公权力姓公,也必须为公。只要公权力存在,就必须有制约和监督。”习近平总书记深入发掘我党权力监督思想,吸收外来权力制约思想,提粹传统思想,发现“国家监察是对公权力最直接最有效的监督”[12],领导党和国家成立国家监察委员会,创造性地完善了国家权力结构,破除了体制改革最大的坚冰。可以说,习近平全面依法治国新理念新思想新战略是当代中国司法体制改革卓有成效的核心原因,是习近平法治思想连接其他有益思想的光辉典范。

5 结语

发生现象学不仅要求查看静态现象之历时性结构,而且要求把握动态现象之共时性规律。前者是为“直接直观”,后者为“把握实事”。中国司法体制改革经历了百年的“直接直观”波折:列强入侵,司法改良;危机加重,司法西化;国家革命,司法挫折;终于抵至“把握实事”阶段:解放思想,司法启航;直面问题,司法新时代。这说明,“直接直观”的司法体制改革仅局限于对现象的临时反应,因缺乏内生性秩序维持能力而无法延续。百年司法体制改革之所以在最近二十年间取得巨大成就,是因为中国共产党人有着持续直面问题的务实精神,有着持续升华思想提升认知进而把握实事的能力。