数字普惠金融提高了城市创业活跃度吗※

翟仁祥 宣昌勇

内容提要:基于长三角地区41个城市2011-2020年面板数据和数字普惠金融指数,采用双向固定模型和门槛模型验证数字普惠金融对城市创业活跃度的影响及其内在机制。结果表明:数字普惠金融显著促进了城市创业活跃度,该正向影响作用可分解为覆盖广度、使用深度、数字化程度三个子维度层面;数字普惠金融对城市创业活跃度的正向影响存在显著的区域异质性特征,长三角非核心区域城市数字普惠金融对城市创业活跃度的带动作用大于核心区域城市;数字普惠金融对城市创业活跃度具有显著的门槛效应,当数字普惠金融水平、人均GDP跨越门槛值后,数字普惠金融对城市创业活跃度的促进作用呈现显著的减弱效应,当保险业务指数、信用业务指数、产业结构跨越门槛值后,数字普惠金额对城市创业活跃度的促进作用将得到进一步加强。最后从完善数字普惠金融基础设施建设、区域数字普惠金融统筹协调发展、差异化数字普惠金融产品和服务等三个方面提出数字普惠金融促进城市创业的政策建议。

一、 引 言

就业关系到国家经济社会可持续发展,全球金融危机及新冠肺炎疫情等多重影响对全球经济和国内经济产生持续深度负面影响,就业问题成为国家和地区经济社会发展重中之重。中共中央政治局会议也多次体现“六稳”“六保”。现有研究表明,就业在促进经济增长同时,能够反向提供更多就业岗位,并在一定程度上缓解就业压力。改革开放四十多年以来,产业结构优化、制度优势显性以及资本和资源的持续投入使得中国经济实现飞速增长,但当前及未来一段时间,人口红利减弱、劳动力成本上升等问题给就业工作乃至经济高质量发展带来了一定的阻力。2014年的“大众创业、万众创新”双创战略,2015年的“互联网+”战略以及2021年政府工作报告“以创业带动就业”更多是从创办新企业、培育新产业、开发新产品、开拓新市场等层面扩大就业,以创业促进就业规模扩张和就业结构性调整。部分研究表明,创业除了受到经济发展水平、经济增长态势、人才规模比例、人才质量以及相关政策的较大影响外,还和创业或就业资本收益息息相关。不同于“嫌贫爱富”的传统金融,得益于人工智能、区块链、云计算、大数据、互联网技术、物联网技术等现代数字技术的广泛应用,以较低成本获得适当的、有效的金融服务的数字普惠金融有效提高了有资金需求主体获得金融服务的可及性,显著有效缓解了中小微企业融资难问题。当前中国银行业数字化转型进入快车道,近十年是中国数字普惠金融飞速发展的机遇期和发展期。由此不难发现,数字普惠金融较传统金融不同,数字普惠金融作为以金融为内核、普惠为目的、数字为手段的新兴金融发展模式,在优化小微企业融资环境、丰富小微企业金融服务需求、金融助力实体经济等方面逐步取得成效,数字普惠金融也就成为助力大众创业的关键抓手。

二、 文献综述

现阶段关于传统金融对创业影响的研究,基本一致认为积极有效地改善了创业环境(徐忠,2018)。创业众多影响因素中,融资约束是影响初创企业发展的重要因素,即创业企业的发展和规模等方面显著受到金融约束(胡金焱和张博,2014)。从创业者个人角度出发,流动性约束(毛文峰和陆军,2020)、信息匮乏(粟芳等,2019)以及金融知识水平较低(张云亮等,2020)等是困扰其创业的主要影响因素;从初创企业角度出发,传统金融机构普遍认为初创企业在信息披露、发展潜力等方面存在不足,导致初创企业面临较为普遍的融资难、融资贵问题(刘现伟和文丰安,2018)。

数字普惠金融的出现及其逐步发展在一定程度上解决了传统金融的用户体验感不足、人力成本较高、业务门槛较高等问题。得益于互联网技术飞速发展,中国数字金融与普惠金融得到长足进步(张勋等,2019),数字普惠金融相较于传统金融是一种获取门槛较低的社会资本(黄倩等,2019),数字化技术和普惠金融有机结合大大提升信贷服务可得性(蒋亮等,2021),并在融资环节大大激发了创业企业的发展活力。数字普惠金融可分解为覆盖广度、使用深度以及数字化程度三个子维度(郭峰等,2020)以及账户覆盖率、支付业务、信贷业务、移动化、实惠化等二级业务指标;以覆盖广度为例,数字普惠金融可以在传统金融机构难以覆盖服务的经济落后地区对有资金需求的主体提供金融服务。那么,数字普惠金融能否克服传统金融的诸多缺点并能否有效支持中国城市创业活跃度?其内在机理和传导机制是什么?

关于数字普惠金融对城市创业影响的文献较为少见,部分研究侧重于理论层面,使用长尾理论论证了数字普惠金融解决小微企业融资困难的可行性,理论证明数字普惠金融促进了金融资源的合理配置(王馨,2015),其渠道之一是数字普惠金融为企业提供了商机和支持(曾之明等,2018),且数字普惠金融可以缓解外在条件造成的“偏环境问题”,并为农村居民创业提供机会(任碧云和李柳颍,2019),有助于识别创业动机类型及其影响因素(范波文和应望江,2020)。普惠金融提高了经济多元化、促进了经济增长、带动了创业发展(Ogechi和Olaniyi,2017)。部分实证研究旨在基于数字普惠金融发展指数(或匹配中国劳动力动态调查数据、中国家庭追踪调查数据)构建多元统计模型揭示数字普惠金融和创业之间的影响效应及其特征,经验分析结果表明数字普惠金融对创业具有空间溢出效应及渠道效应(黄漫宇和曾凡惠,2021),产业结构在数字普惠金融对创业的影响中存在调节作用(冯永琦和蔡嘉慧,2021),数字普惠金融为农村居民带来了公平的创业机会和较低的创业成本(张勋等,2019),且数字普惠金融对自雇型、生存型、雇主型、机会型等创业类型存在异质性效应(冯大威等,2020)。

已有文献大多数基于省际数据较为直接讨论了数字普惠金融和创业之间的影响关系,并没有进一步探讨二者之间的作用机制和影响路径,也未注意到两者之间可能存在的区域异质性和门槛效应。基于此,本文可能存在以下三方面的边际贡献:第一,以长三角地区作为典型研究区域,探究在较大宏观区域内部城市经济发展存在较大差距的发达地区的数字普惠金融与创业之间直接影响和间接影响的区域异质性。第二,将数字普惠金融及其他环境变量作为门槛变量,使用门槛模型进一步探究数字普惠金融与创业之间的非线性关系。第三,鉴于城市和农村环境的显著差异性,特别是创业的产品、产业链及其匹配的资源、用户群体、产品特性的差异性较大,导致农村和城市创业具有明显的差别。换而言之,农村创业更多受限于当地农业或农产品,显得狭窄化,而城市创业相对丰富多样。《中国青年创业发展报告(2021)》暗示一线城市、发达省会城市及东部发达地级市的创业发展指数排名居前,且创业活动活跃地区集中在核心城市内,长三角地区区位优势明显。江苏、上海、北京、广东等省市成为优质科技创新型企业的聚集地。不同于以往文献大多使用省级数据或家庭用户数据,尝试采用地级市数据,可以对数字普惠金融与城市创业活跃度的影响关系进行更加细致的探讨,同时结果更具有可信性和可借鉴性。

三、 数字普惠金融影响城市创业活跃度的传导机制

数字普惠金融是传统金融发展模式的进一步深化,拓宽了传统金融的服务边界,降低了金融服务的门槛,为现有金融体系覆盖不足或有效服务不足的城镇低收入群体、农村人口、小微企业等特殊群体,提供平等、有效、全面、便捷、安全、可控的金融服务,促进金融更好服务实体经济发展。数字普惠金融影响城市创业活跃度的传导机制主要从三个方面阐释。

一是通过降低创业者信贷错配机率促进创业机会增加。金融市场的市场化程度越低相对越容易导致信息不对称和不完美程度较高,进而容易引发创业者信贷错配或降低创业者资本需求达成度,进而致使创业信贷资源不能有效地分配到创业或产出效率较高的部门,导致创业者资本错配和经济效率损失。数字普惠金融依托成熟的互联网技术和大数据分析技术,改变传统金融模式的资产状况、抵押品、征信信息等要素构成的风险评估模式,采用包括但不限于资产状况、消费信贷、互联网使用行为信息等信用数据来源多元化的信息流和信用流数据进行数字化信用评估,确定信用等级,降低信用评估成本,提高创业信贷资源的配置效率,缓解创业者信贷错配概率,从而有效促进创业者创业信贷成功率,提高创业机会和成功率。

二是通过提高普惠金融可获得性扩大创业机会。数字普惠金融通过数字化信用评估风控体系,缓解创业者容易面对的金融排斥,依托网络借贷、小额信贷、数字支付等新型数字普惠金融业务,降低金融服务的门槛,为创业者提供可负担的、多元化的、可比较的、较为全面的金融服务与产品,满足创业者在不同创业时期的金融服务需求,提升创业者的创业决策意愿和创业活动开展。数字普惠金融显著提高了创业者的金融服务可得性,其通过提高城市创业活跃度,促进小微企业的数量增加,从而发挥提高创业概率和扩大创业规模的作用。

三是通过数字普惠金融技术发展促进创业机会增加。一方面是数字普惠金融技术发展促进了创新,催生了新的业态、产品、模式,产生了与之相匹配的商业机会,有效地改善创业营商环境和发展窗口,为创业提供了空间,增强了创业机会的形成。与此同时,数字普惠金融技术的迅猛发展带动城市经济增长,能够间接促进居民创业。数字普惠金融促进经济增长,而城市经济发展又能为创业提供较好的外在环境,创造出更多的创业机会,提升创业活跃度,从而催生出许多新的创业机会。

四、 研究设计和数据来源

1. 模型设定

重点考察数字普惠金融水平对城市创业活跃度的影响,借鉴已有研究(巴蒂H.巴尔塔基,2010),构建双因素面板数据模型:

lneait=α+βlndifiit+γXit+ui+vt+εit

(1)

其中,i、t分别表示城市、年份;eait、difiit分别表示i城市在t年创业水平、数字普惠金融水平;Xit为控制变量;ui、vt分别表示城市固定效应和时间固定效应;εit为随机扰动项。

2. 变量选取与测度

被解释变量:城市创业活跃度ea。现有统计年鉴暂未列出民营企业家人数,与此同时,创业企业规模较小,多以个人独资或多人合伙企业较多,故采用私营企业就业人员与个体就业人员之和占总人口的比重代表城市创业活跃度水平,该比重刻画了城市创业企业所带来的就业人口,比重越高表明城市创业活跃度水平越高。

核心解释变量:数字普惠金融水平difi。采用北京大学数字金融研究中心编制的《北京大学数字普惠金融指数(2011-2020年)》,选取覆盖广度(bcrd)、使用深度(dpth)、数字化程度(pay)以及数字普惠金融总指数(difi)分别作为核心解释变量,考察数字普惠金融对城市创业活跃度的影响。

控制变量。控制变量主要选取城市经济发展水平(gdp)、产业结构(is)、财政支出(fib)、金融发展水平(fin)。其中,城市经济发展水平采用GDP衡量,城市经济发展水平越高,更容易为城市创业提供更多机会;产业结构采用第三产业产值占GDP比重衡量,产业结构高级化有利于较低资本规模约束的城市创业,从而降低创业失败导致的沉没成本;财政支出采用一般公共预算支出衡量,以公共服务为主的财政支出越高有利于改善营商环境、降低营商成本、提高城市创业前期成本支出并有利于吸引高素质人才。金融发展水平采用金融机构贷款占GDP比重衡量,金融发展水平的提高可缓解企业融资约束,减少初创企业资金压力。

3. 数据来源

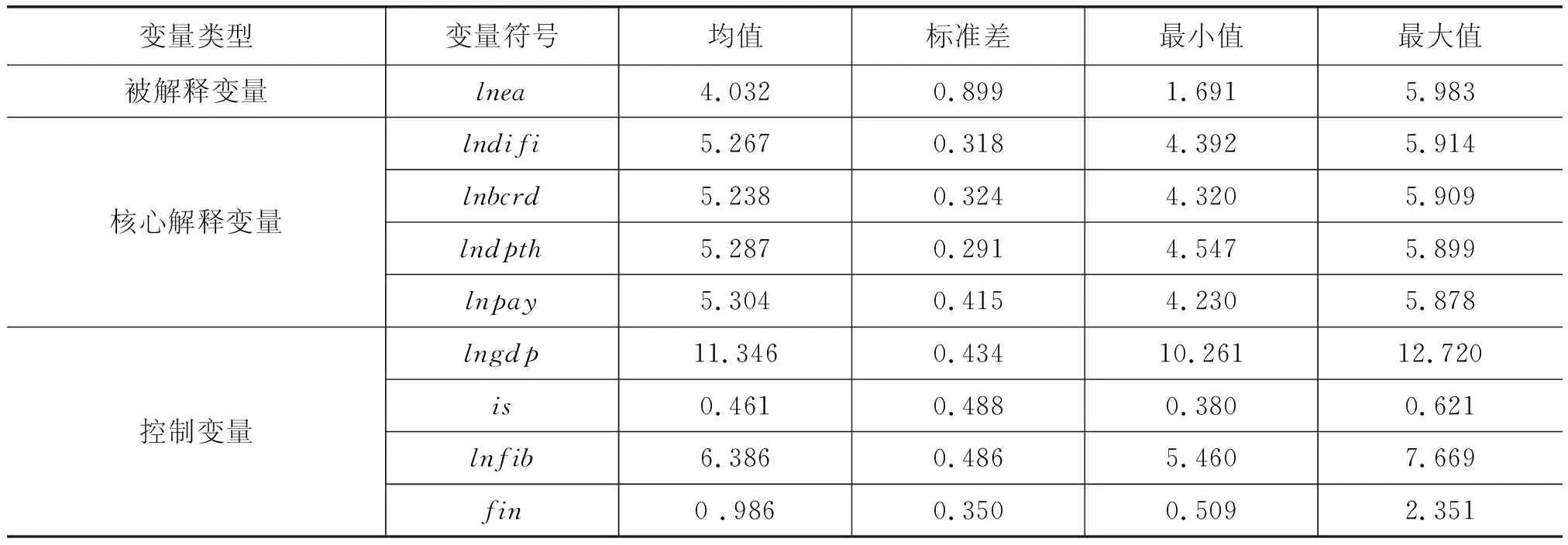

数字普惠金融水平采用北京大学数字金融研究中心编制的《北京大学数字普惠金融指数(2011-2020年)》,该数据来源可靠,编制方法科学,在国内相关研究中被广泛使用。其余数据均来自相应年份《中国城市统计年鉴》。其中,城市创业活跃度、数字普惠金融水平、覆盖广度、使用深度、数字化程度、城市经济水平、财政支出等变量采用对数值,产业结构、金融发展水平采用水平值(下文不再详细罗列)。表1为各变量的描述性统计结果。

表1 变量描述性统计

五、 实证结果及其检验分析

1. 基准回归

根据Hausman检验结果,基准回归选用城市和年份双固定效应模型,表2为基准回归结果,表2的第(1)和(2)列为加入控制变量前后的数字普惠金融对城市创业活跃度的影响。第(3)至(5)列考察了数字普惠金融覆盖广度、使用深度和数字化程度对城市创业活跃度的影响。表2计量结果表明,在加入控制变量前后数字普惠金融的回归系数通过显著性检验且均为正值,表明数字普惠金融发展有助于促进城市创业活跃度。为探究其内在影响机制,考察覆盖广度、使用深度和数字化程度三个子维度对创业的影响,三个子维度的回归系数显著为正,说明覆盖广度、使用深度和数字化程度三个子维度指标对城市创业活跃度同样具有促进作用。与此同时,对比覆盖程度、使用深度和数字化程度的回归系数,发现覆盖程度相较于后两者对创业的促进作用更为明显。

从控制变量回归结果来看,城市经济发达、金融发展程度越高,城市的创业活动越多。一方面,经济发达城市因其较为完善的基础设施、创业优惠政策以及良好的营商环境更有利于吸引外部优秀人才、激发创业者的创业动机和创业行为,从而促进该城市的创业;另一方面,城市经济与居民财富、消费水平呈正相关关系,城市居民的资本累积和消费水平的提高从需求端促使了城市创业活跃度的提高。此外,城市金融发展水平越高,融资渠道更为多样化,有利于缓解初创企业的融资约束,降低企业在创业运营中可能出现的资金短缺风险,有利于创业意愿上升和创业行为形成。产业结构和财政支出提高使得城市创业活跃度降低的原因可能是由于城市产业结构趋于高级化以及公共基础设施趋于完善化,对创业者在创业时的资本和技术要求相对越高,且新创企业面对相对饱和市场时的创业风险相对较高,无形中降低了创业意愿和创业行为。此外,政府预算资金从公共财政职能角度倾向于流入行政管理和经济建设等方面,投入到民生方面相对偏小,更不可能全部用于创业扶持。政府财政预算主要源于税收收入,而高税率会严重恶化创业环境,这就导致政府预算的增加对城市创业的影响不大,甚至出现负面影响。

2. 稳健性检验(1)限于篇幅,稳健性检验结果未列示,备索。

基于回归结果稳健性考量,以《中国创新创业区域指数(1990-2021)》中关于城市创业创新总量指数得分(score,采用对数值)作为城市创业活跃度的替代指标进行变量替换法稳健性检验。结果显示,数字普惠金融指数以及覆盖广度、使用深度和数字化程度3个子维度指标回归系数通过显著性检验且均为正值,数字普惠金融及覆盖广度、使用深度和数字化程度3个子维度指标均有利于城市创业活跃度提高,该结论与前文结论基本相同。

表2 基准回归结果

与此同时,采用《中国创新创业区域指数(1990-2021)》中的4个子指标:新建企业进入(new,采用对数值)、商标授权数目(ta,采用对数值)、外来投资笔数(fi,采用对数值)、风险投资数目(vcpe,采用对数值)来替换被解释变量进行稳健性检验,结果显示,数字普惠金融水平对新建企业进入、商标授权数目、外来投资笔数、风险投资数目等4个创新创业指数的回归系数均为正,表明数字普惠金融对城市创业活跃度具有促进作用。对比回归系数发现,数字普惠金融对新建企业的促进作用最大,对吸引外来投资、商标授权数目的促进作用相对较小,对风险投资数目的促进作用最小。

3. 内生性处理

关于反向因果问题。为避免前文结论出现反向因果的问题,即城市创业活跃度促进了数字普惠金融水平,本文将核心解释变量数字普惠金融水平及其3个子维度指标分别作滞后一期处理,即考察上一期数字普惠金融水平对城市创业活跃度的影响。具体结果如表3所示,表3的(1)至(4)列是数字普惠金融水平及其3个子维度指标滞后一期对城市创业活跃度的影响,其系数分别为0.125、0.096、0.103、0.074,且均在1%的水平上显著为正,这说明前一期数字普惠金融对城市创业活跃度有明显的促进作用。通过比较表3与表2中核心解释变量系数可得,滞后一期系数明显小于当期系数,这反映了创业者的创业意愿主要受到当期数字普惠金融水平的影响。

表3 核心解释变量滞后一期的估计结果

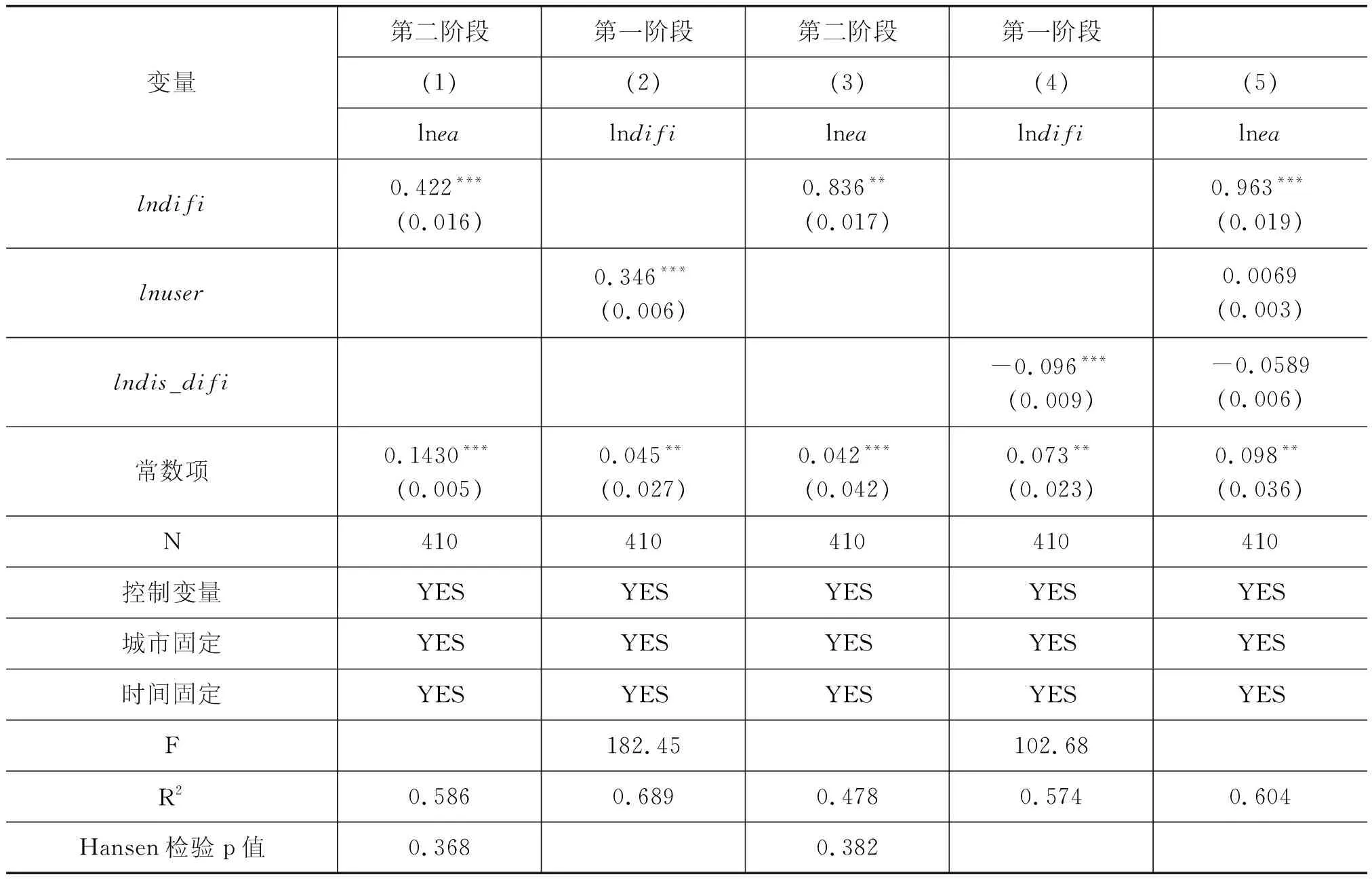

工具变量估计。仅采用核心解释变量滞后一期虽然会在一定程度上降低内生性问题的出现,但可能出现遗漏变量的问题。鉴于本文数据只有410个观察值,这是一个小样本,如果内生性问题和自相关问题确实存在的话,那么表2中的基准回归结果可能存在偏误。为避免可能存在的内生性问题,运用工具变量两阶段最小二乘法(IV-2SLS)来识别数字普惠金融水平与城市创业的因果关系。理想的工具变量必须满足两个条件:一是工具变量与内生解释变量有着显著的相关性;二是在控制变量给定的情况下,工具变量外生性,即工具变量与残差项无关。在参考张勋等(2020)处理方法基础上,选用国际互联网用户数(user,采用对数值)、某城市到杭州的距离(dis,采用对数值)两个变量作为工具变量,这两个工具变量与城市的数字金融发展水平显然具备相关性。杭州的数字金融发展水平在长三角乃至全国处于相对领先位置,特别是2019年全球数字金融中心正式落户杭州,对于提升杭州在长三角、全国乃至全球数字金融领域的地位和影响力,推动杭州数字经济和数字金融高质量发展具有不可估量的意义。因此,在某种程度上,某城市在地理上距离杭州越近,该城市的数字金融的发展水平和规模应该更好。

值得特别注意的是,某城市到杭州的距离(dis)作为工具变量并不随时间变化,而本文所使用数据形式为面板结构,这就会导致常规的第二阶段估计有偏误。因此,采取离杭距离(城市到杭州的距离)与长三角地区层面(除本市外)数字普惠金融水平均值的交互项(dis_difi,采用对数值)作为新的具有时间变化效应的工具变量。上述两个工具变量在理论上显然满足以上两个条件:一是国际互联网用户数与数字普惠金融存在相关性,即互联网基础设施的不断完善为数字普惠金融的发展提供良好的基础,某城市的国际互联网用户数显著增长且互联网活动规模的急剧扩张有利于促进该城市的数字普惠金融发展水平,但国际互联网用户数与城市创业活动并无明显相关关系。二是考虑到数字普惠金融指数是基于蚂蚁集团的交易账户大数据所编制的,而蚂蚁集团的总部位于杭州,选用该城市到杭州的距离(dis)作为变量,由于数字普惠金融指数数据的特性,某城市与杭州的距离越远,数字普惠金融在长三角区域内的推广难度相对越大,但该城市到杭州距离和该城市的创业活动并无直接关系。选用国际互联网用户数(user)、某城市到杭州的距离(dis)及其与长三角地区层面(除本市外)数字普惠金融水平均值的交互项(dis_difi)作为工具变量是可行的,具有一定的合理性。

与此同时,需要说明上述两个工具变量的外生性,即不会通过一些遗漏变量,特别是经济发展水平,从而影响城市创业活动,满足排他性约束。第一,杭州作为长三角地区经济发展水平处于较高位次的城市之一,与杭州的距离越小的城市并不意味着其城市经济发展水平越高,实际上与杭州相邻的宣城、黄山、衢州、金华等城市经济发展水平属于相对欠发达状态,外生性近似满足。第二,国际互联网用户数,从长三角地区而言,各城市互联网基础设施水平差异呈现较小态势,特别是随着数字长三角建设步伐加快,长三角地区共同打造数字新基建,推动数字经济互联互通,打造数字经济发展新高地,从而切断国际互联网用户数与经济发展水平之间可能的相关性,因此,国际互联网用户数变量更加外生。

从计量结果对比分析视角,关于工具变量的外生性,在回归结果中应表现为工具变量与原回归方程的残差项正交,即工具变量不会对被解释变量产生影响,若产生影响则只能通过内生变量影响到被解释变量。为了对这一效应进行检验,将两个工具变量同时放入原回归方程中进行检验(石庆玲等,2017)。具体结果如表4所示,第(1)和(2)列是将国际互联网用户数作为工具变量,第(3)和(4)列是将离杭州距离与长三角地区层面(除本市外)数字普惠金融水平均值的交互项作为工具变量。第(5)列回归结果显示,在加入控制变量的情况下,lnuser和lndis_difi的回归系数分别为0.0069、-0.0589,且均不显著,这表明所选择的两个工具变量对被解释变量没有直接影响,满足严格外生性的要求。

表4 工具变量最小二乘法

具体来说,先从统计学的角度检验了两者的相关性。表4第(2)和(4)列报告了第一阶段的回归结果。很明显,工具变量lnuser、lndis_difi与数字金融发展分别显著正相关、负相关,意味着互联网基础设施水平持续完善导致国际互联网用户数显著增加及其互联网使用行为的增加为城市数字普惠金融的发展提供了良好的客户基础,城市离数字金融发展中心越远,该城市数字金融发展水平越低,这是符合预期的。表4的第(3)列报告了采用工具变量估计的第二阶段回归结果。首先考察工具变量的有效性。第一阶段考虑异方差的弱工具变量检验F统计量分别为182.45、102.68,均显著大于10,表明这两个工具变量满足相关性特征;其次检验外生性的Hansen统计量的p值分别为0.368、0.382,均大于10%显著性水平,无法拒绝工具变量满足外生性的原假设。弱工具变量F检验和外生性Hansen检验结果都说明了所选取的工具变量是有效的。

对比第一阶段和第二阶段的回归结果不难验证,第一阶段回归结果中国际互联网用户数与数字普惠金融呈显著的正向关系,城市到杭州的距离呈显著的负向关系,且F统计量的值远大于10。对比表4第(3)列和表2第(2)列回归结果,结论具有稳健性。具体来说,发现数字金融发展水平的回归系数由基准回归的0.498上升到工具变量回归的0.836,表明数字金融的发展显著促进了城市创业活跃度的提升。此外,发现数字金融发展的估计系数更加显著(p值由0.023下降到0.017),证实了估计结果的稳健性。与此同时,数字金融发展的估计系数也有所扩大(从0.498 扩大到0.836),且扩大程度不多(回归系数增长28.62%),表明解释变量的测量误差程度较弱(乔舒亚·安格里斯特和约恩-斯蒂芬·皮施克,2012)。从经济显著性而言,当数字金融发展指数提升1个标准差(以2018年为例,标准差为0.318)时,城市创业活跃度将提升26.58个百分点。

六、 进一步分析

1. 区域异质性分析

长三角作为中国经济、产业、科教、金融最发达的地区之一,其数字金融在整体上的发展远超环渤海、珠三角等其他地区,但长三角内部的省级以及城市间的数字金融发展差距较为明显。从核心-外围视角将长三角城市划分为长三角核心区域和长三角非核心区域,核心区域城市为上海等16个核心城市,非核心区域城市为江浙皖三省中除核心区域之外的25个城市(2)本文长三角核心区域划定为长三角16个核心城市,主要有上海、南京、苏州、无锡、常州、镇江、扬州、泰州、南通、杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴、舟山、台州。,由此考察数字普惠金融水平对城市创业活跃度影响的区域异质性。

表5的第(1)至(6)列分别展示了长三角核心区域与长三角非核心区域数字普惠金融水平及覆盖广度、使用深度、数字化程度3个子维度对城市创业活跃度的影响效果。回归结果表明,长三角核心区域与长三角非核心区域的数字普惠金融对城市创业活跃度的回归系数均显著为正。比较两者的回归系数不难发现,无论是数字普惠金融总指数还是覆盖广度、使用深度、数字化程度3个子维度指标,均是长三角非核心区域数字普惠金融对创业的影响更为显著,这暗示了数字普惠金融发展对城市创业活跃度的影响在经济欠发达地区更为明显。可能原因是长三角核心区域金融发展较完善,数字普惠金融对创业的边际效用较小,而对长三角非核心区域来说,其相对处于较低经济发展水平、较低产业结构层次等原因导致其存在较大的市场机会和创业潜力,数字普惠金融的发展为其城市创业者提供更为良好的融资环境和创业发展机会,这在一定程度上使得数字普惠金融的创业促进作用更为显著。以江苏13个城市子样本划分苏南、苏北两个区域的回归结果也符合上述结论,不再单独详细阐述。

表5 区域异质性分析

2. 门槛模型回归

上文分析初步表明,数字普惠金融水平的提高有利于促进城市创业活跃度的提高,且该正向作用在经济发展程度不同的地区具有差异性,即该促进作用存在区域异质性,究其原因既有可能来自于数字普惠金融发展程度本身,也有可能来自于外部因素的差异性。鉴于此,选取数字普惠金融水平、保险业务指数、信用业务指数和人均GDP(pgdp,采用对数值)、产业结构5个变量作为门槛变量,运用门槛模型分析其在不同门槛区间时,数字普惠金融对城市创业活跃度的异质性影响。

参照Hansen的研究构建面板门槛模型,首先对门槛变量的门槛值个数采用自取抽样法进行确定,具体结果如表6所示。门槛检验结果表明:一方面,以数字普惠金融水平、信用业务指数、人均GDP和产业结构为门槛变量的模型均通过了单门槛检验,以保险业务指数为门槛变量的模型通过了双门槛检验。另一方面,各门槛值均位于95%置信区间内,表明门槛值全部是有效的。具体的门槛值如下:数字普惠金融、信用业务指数、人均GDP和产业结构的门槛估计值分别为4.822、5.018、10.672、41.97,保险业务指数的门槛估计值分别为5.281和5.692。

表6 门槛效应检验结果

随后,表7的第(1)至(5)列依次列出门槛变量的参数估计结果。以数字普惠金融水平自身作为门槛变量时,其跨越单门槛值后回归系数由1.288下降到1.064。这表明经过多年数字普惠金融的发展,无论是在经济发达地区还是欠发达地区,数字普惠金融与城市创业活跃度之间都呈正向关系,但数字普惠金融水平较低城市的数字普惠金融对城市创业活跃度的影响效应更为显著,该结论与前文区域异质性分析的结论有相似之处。

保险业务指数作为门槛变量跨越第一个门槛值5.281时,数字普惠金融水平对城市创业活跃度的回归系数由1.036上升到1.231;跨越第二个门槛值5.692 时,其回归系数再次上升到1.936,这一个上升趋势表明当保险业务指数上升时,数字普惠金融水平对城市创业活跃度的正向促进效应更加明显。不确定性是创业收益的显著特点,商业保险或诸如失业保险、就业保险等具有制度福利性质的其他保险能够在一定程度上规避创业者创业过程中可能面临的不确定性,从而在底线层面解决了创业者的后顾之忧,增强了创业者的创业信心,潜在的创业者受到保险业务发展的激励,促使城市创业活跃度水平显著上升。

以信用业务指数作为门槛变量时,当其跨越门槛值5.018后,数字普惠金融系数由0.101上升至0.173。表明信用业务指数跨越门槛值后,数字普惠金融对城市创业活跃度的促进作用将放大。信用业务指数可以在一定程度上反映城市区域内信用水平,社会信用水平的提高会进一步促进创业者的创业意愿。交易成本是创业者在创业初期所面临的重要成本,而社会信用水平的提高可以在制度层面和交易层面降低交易成本,这可能是信用业务指数的提高使得数字普惠金融进一步发挥其促进创业作用的原因之一。除此之外,社会信用有利于形成良好的社会合作机制,提高多方合作效率。

表7 门槛模型回归

以人均GDP作为门槛变量时,当其跨越门限值10.672后,数字普惠金融指数对创业的回归系数由0.851上升至0.768。这表明经济欠发达城市的数字普惠金融对创业的正向促进作用更为显著。这与前文长三角核心区域和非核心区域的区域异质性分析结果基本一致。

以产业结构作为门槛变量时,当其跨越门槛值41.97时,数字普惠金融对城市创业活跃度的回归系数由0.514提高至0.561。结合前文基准回归的结果,产业结构高级化可能会对城市创业活跃度产生负面作用,这与产业结构的优化升级促使数字普惠金融进一步发挥对创业的正向作用是不矛盾的。换而言之,产业结构高级化与数字普惠金融发展水平存在较为复杂的非线性关系,当一些城市存在产业空心化、有效需求不足、可持续发展能力不足时,产业结构高级化对数字普惠金融发展存在一定的反向抑制作用,而在金融服务充裕、金融资源配置合理、金融技术进步明显的一些城市,能够显著降低融资门槛、促进产业集群发展、支持高新技术产业发展,产业结构高级化对数字普惠金融发展存在一定的正向激励作用,这在一定程度上暗示长三角地区核心城市和非核心城市的产业结构处于不同目标的优化升级过程中,存在核心和外围的产业结构升级目标不一致情形,或者说存在一定程度的产业同构现象,产业低水平竞争仍然存在。

七、 结论与政策建议

1. 研究结论

数字普惠金融的快速发展革新了传统普惠金融的发展模式,同时也为有创业需求的社会各阶层和利益相关群体提供了强有力的资本支持,促进了城市创业的有序增长。实证结果表明:第一,数字普惠金融与其3个子维度指标覆盖广度、使用深度和数字化程度在统计上均显著带动了城市创业活跃度,其中覆盖广度的影响效应最大。第二,数字普惠金融对城市创业活跃度的促进效应呈现显著的区域异质性,长三角核心区域城市的数字普惠金融对城市创业活跃度的带动作用小于长三角非核心区域城市。第三,数字普惠金融对城市创业活跃度具有显著的门槛效应,且数字普惠金融水平、保险业务指数、信用业务指数、人均GDP、产业结构等作为门槛变量后,数字普惠金融对城市创业活跃度的影响效应呈非线性关系。第四,城市地区数字普惠金融的发展促进城市创业活动的作用机制主要是弥补传统金融对小微企业服务的不足,通过金融服务创新的产生促进和推动创业行为。数字普惠金融对城市创业活跃度的积极影响,主要体现为三个方面,一是在一定程度上弥补传统金融的短板和不足,以便捷有效方式促成融资供求匹配,提高城市创业者的融资效率和融资可获得性;二是得益于互联网技术和大数据等技术加持,降低信息不完美和不对称导致的融资风险和融资成本;三是基于数字普惠金融本身作为一种创新技术和创新产品,通过构建风控体系、金融服务提供主体、金融服务延伸触角、交易工具和方式等方面的转变为城市创业提供了创新源泉和创新启发。

2. 研究不足

本文研究的局限性及其未来研究展望主要有:一是关于数字普惠金融促进城市创业活跃度的传导机制没有通过明确的指标进行量化和检验,在后续研究中,纳入数字普惠金融基础设施、创业信贷可获得性等变量,从金融市场、金融机构、金融工具三个层面实证检验数字普惠金融促进城市创业活跃度的传导机制的有效性及其效应大小。二是城市创业的产业分布没有细分,严格意义上,数字普惠金融对于不同产业类别的创业具有异质性,在后续研究中,可以尝试从微观层面,以某个或多个典型城市为例,筛选部分金融企业提供的匿名化的创业信贷合同,这些合同含有企业类别、单位类型、企业性质等创业企业个体特征信息,从统计描述角度揭示数字普惠金融关于城市创业的异质性特征,从而有助于金融企业为不同创业类型企业分类提供差异化数字普惠金融服务。

3. 政策建议

充分发挥长三角地区数字普惠金融水平对城市创业活跃度的正向作用,不仅要推动数字普惠金融发展规模和发展质量,还应该重视二者之间的区域异质性和多影响因素的门槛效应。基于实证结论提出如下政策建议。

第一,加快推进数字普惠金融服务,完善数字化社会基础设施建设,构建创业-产业-金融对接平台, 完善数字化社会信用体系和数字化支付体系建设,充分发挥金融信息化、数字化建设优势,在严格执行金融监管和服务实体经济前提下,鼓励数字普惠金融服务创新服务和产品,积极引导互联网借贷、股权分置、众筹融资等融资方式,为小微企业等创业者提供可选择的、多样化融资渠道。与此同时,进一步提高居民手机等移动终端的使用率,使得大众可享受到数字普惠金融所带来的便捷安全有效可靠的金融服务和产品。

第二,长三角非核心区域城市积极把握数字普惠金融发展的机遇,改善创业环境和营商环境,为普惠金融业态较为落后的欠发达城市增加有效金融供给。区域异质性实证结果表明,长三角核心和非核心区域城市的数字普惠金融之间以及区域内部之间的发展差距较为明显,在长三角一体化进程中,需要给予非核心区域城市较多的政策倾斜和支持措施,引导和鼓励数字普惠金融资源更多流向创业者和创业产业,提升长三角核心和外围城市之间、核心城市之间、外围城市之间的数字普惠金融合作水平,通过提升数字普惠金融产品的覆盖度、匹配度,差异化优化所在城市产业结构,将数字普惠金融与促进创新创业有机结合,有效提高创业机会和创业成功率,带动就业从而助力当地经济发展。

第三,针对四类创业主体,特别是企业员工、大学生、军转、返乡和下岗职工等创业者在创业初创期、成长期和成熟期,在理财、保险、信贷、结算以及全方位一站式服务等方面探索和设计数字普惠金融的更多功能,创新金融产品和服务形态,提供更符合创业需求的多种形式的数字金融服务和产品,促进传统金融和数字普惠金融的优势互补,使得数字普惠金融与城市创业之间形成良性的金融传导机制,引导金融企业特别是中小银行以差异化竞争理念,有效支持和服务小微企业和创新企业的创业融资需求,充分发挥创业投资支持创业作用,切实有效解决创业者和创业企业“融资难”“融资贵”问题,提高数字普惠金融资源促进城市创业活跃度的利用效率。