《午夜琴声》内互文性的意义生成

王婧苏

(武汉大学 文学院,湖北 武汉 430072)

米克尔·圣地亚哥是西班牙当代音乐家、小说家。他的首部作品,短篇小说集《完美犯罪回忆录》在2010年一经出版便广受欢迎。此后,米克尔笔耕不辍,出版了包括LaúltimanocheenTremoreBeach(中译版为《午夜琴声》)、Elmalcamino、ElextraoveranodeTomHarvey等在内的多部小说,这些作品在二十多个国家和地区相继出版,受到了读者和文学评论家的广泛好评,米克尔也被认为是当代最好的惊悚小说家之一。令人遗憾的是,由于作品问世时间短、作家新、翻译工作量大,米克尔的作品在我国还未得到充分译介。无论是对米克尔本人还是其代表作《午夜琴声》,学界的讨论都是极为有限的,从互文性角度对相关文本进行探索更是难觅踪影。互文性主要指文本与文本之间在情节、结构等方面的相互吸收、转化和改编,包括主题的相关和暗合,也包括对其他文本的直接引用[1]。《午夜琴声》中的互文性实践颇为引人注目,这不仅体现在文本与其他文本的互动关系上,更体现在文本内部的互动方式和实现模式上。

从互文性角度探索《午夜琴声》这一文本,一方面有助于摆脱传统线性的阅读方式,挖掘作品的多重意蕴,另一方面也有助于将文本放入历史、社会的语境下考量,构建一个立体、多维的象征意义空间。通过重复性互文性、时空互文等组织方式,米克尔为我们构建了一个时空交错的神奇世界,主人公哈珀不断地进行他的时空穿梭旅行,利用难以把握的时空法则巧妙地改变事件进程。在这个过程中,哈珀逐渐打破了自身的阈限状态,解除了身体和精神的双重束缚,在寻获了失落心灵的同时也收获了人间真情,最终重返了自己的“隧道”。

一、变异的重复:场景与物象

互文性(intertextuality),又译为“文本间性”,由法国文艺理论家克里斯蒂娃于20世纪60年代提出,是结构主义与后结构主义思潮中产生的重要文学批评术语,主要指两个或两个以上文本之间的互文关系。克里斯蒂娃指出:“任何文本都是引语的镶嵌品构成的,任何文本都是对另一文本的吸收和改编。”[2]随着互文理论的发展,从互文性中划分出了一体两面的“外互文性”(extratextuality)与“内互文性”(intratextuality),如果说外互文性指的是文本与文本之间的互文关系,那么内互文性指的就是文本内部的互文关系。当然,需要注意的是,强调“内互文性”,绝不是要将研究封闭在文本之内,而是要将文本置于大的历史语境之下,与“外互文性”相互映衬,以此为基础对文本内部单元的组织形式和要素关系进行分析。

《午夜琴声》讲述了作曲家皮特·哈珀因离婚陷入生活和事业的低谷,独自旅居荒僻海滩,企图寻找创作灵感,在经历了一系列恐怖事件后最终拯救了家人和朋友,收获了爱情并找回了自我的故事。在海滩居住时,哈珀结识了一对神秘而有趣的邻居夫妇里奥和玛丽,并与海滩附近小镇上的朱迪坠入爱河。一场雨夜雷击事件后,侥幸逃生的哈珀开始噩梦缠身,不断陷入可怕的场景之中。他将这些重复的场景碎片拼贴完整后,竟呈现了一个较为完整且异常可怕的未来,而哈珀始终致力于对抗这种可怕的未来。在情节组织与文本要素的构筑中,一段段重复碎片,一次次反复拼凑,使得文本呈现突出的重复性互文特征。

所谓重复性互文性,在这里特指存在于文本内的,通过不断重复、再现前后某一场景或者某一物象,以其中细微的变异达到补充、增强主题作用的互文手法。首先是场景性重复,文本极其擅长通过相似场景的再现(这种再现是隐含变化、而非完全一致)及其变异,暗示文本内更多的线索。例如,文中多次出现海滩上“恐怖的暴风雨”场景。在故事的开头,哈珀即将前往邻居里奥夫妇家拜访时,发现远处巨大的积雨云铺天盖地而来,像千军万马一样势不可挡,在黑暗的最中心,电光和危险暗藏其中,哈珀正是在这种场景下首次听见预言般的警告。在告别里奥夫妇返回途中,飓风和暴雨盘旋在哈珀的车顶,他遭遇了闪电的无情攻击,从此伴随着剧烈的疼痛,开启了似真似幻的未来图景。哈珀的虚拟未来首次出现是在多日晴朗的夏日海滩突然出现狂风暴雨、电闪雷鸣的雨夜,这样的场景必然引起人们的警惕:究竟是运气不佳,遇到天气预报的失误,还是已然处在被剥离的时空?这个暴风雨场景每一次出现都在重复中产生了细微的差异,包括其剧烈程度和与人物命运交叠程度的不同。这一重复性场景既奠定了全文基调,暗示了恐怖氛围,又是时空改变的标志,从而影响了事件进程。

其次是物象性重复。小说中的关键物象是钢琴,对于作曲家哈珀来说,钢琴不仅仅是演奏的工具,还是其灵感的体现,象征着哈珀健康的人格状态。然而,经历了重大打击的主人公失去了灵感的眷顾,对弹奏钢琴产生了排斥,总想逃离那架再也无法弹出美妙旋律的钢琴。在受到小镇电影节开幕式的钢琴演奏邀请后,哈珀虽然应承下来了,但却暗自希望出现某种意外使得演奏计划落空。雷击事件后,钢琴呈现出截然相反的两种面貌:梦中,起初,钢琴是美好旋律的载体,哈珀弹奏了由心底向指尖流泻下的旋律,后一刻,情势急转直下,琴键上到处是流淌的鲜血,黑暗的琴腔中竟藏着女友朱迪被绑缚着的赤裸身体。可怖的幻梦里,哈珀合上钢琴,得到了逝去的母亲对未来的温柔示警。第二部的尾声,通过电影节开幕式的钢琴演奏,串联起哈珀和玛丽共同搬运和拼接钢琴、为朱迪献上充满魔力的完美钢琴表演两个事件,前者让过去的误会和罅隙得以冰释,后者则促成了他和伴侣朱迪灵魂上进一步的交流和相契。实际上,钢琴这一物象的变异式重复,即从表面完整,到流淌着血液,再到重新拼接、组装完好并在钢琴演绎中重放光彩,呈现了从初始完好状态到破碎状态再到重获完好状态的动态过程,是对下文改变“虚拟未来”和解除阈限状态的隐喻和暗示。其他关键性物象,如同时展现出“被压倒”与“完好无损”两种状态的栅栏、准备去修理但从未付诸行动的排水沟等,这些关键物象在文本中不断重复,但绝非机械性的重复,而是富于变化、富有张力的变异式重复,给人以乐章复现的节奏美感,且具有暗示情节和象征主旨的意义。

由于某一特殊文本是其他众多文本的交汇,因此内互文性与外互文性本身无法完全分离,从重复性互文性这一内互文手法切入,并不意味着漠视文本中的外互文手法。以引用性互文手法为例,它贯穿全文,起到了一定的暗示主线作用。所谓引用性互文性,指的是引用或引语,引先哲前贤的语句和其他材料,包括民间传说、谚语典故、寓言故事、民谣等来阐明道理,强化自身的观点。杰普、贝阿特丽丝(哈珀的两个孩子)与哈珀组成了一个小小的乐团,在披头士的旋律中找到了灵魂的共鸣,这里引用的披头士乐队歌曲《在我的生命中》,看似与主题无关,实际上“我记得有些地方,在我的生命中,虽然有些已经改变……有的人死去了,有的人还活着,在我的生命中,我爱他们所有的人”[3]148,暗示并强化了通过时空变换拯救主人公和他所爱的人们的主题。此外,文中也不乏对经典文本的引用,比如哈珀在柯根夫妇的书房无意间翻到马克·吐温的小说,反复提到“虽然我们不能肯定。他身上有很多疑点”[3]112,提示了主人公的邻居,那对热情的夫妇并不是普通人的身份。

重复与引用等创作技巧的熟练运用,一方面使得文本呈现出音乐性叙事的节奏美,另一方面又解释了下述时空互文的形成,甚至促进了主体阈限状态的开启和终结,或隐或显,如幽灵一般无处不在。当然,对二者逐一阐释,并不意味着本文只存在这两种互文性手法,而是引用与重复不仅十分突出,且各有其关键作用。当我们进一步去思考文本单元结构的外部特征时,会发现重复与引用等诸种手段可以体现时空的虚与实。《午夜琴声》的难点之一在于时空的交织,由于没有确定性的时间或空间标志,我们无法判断何时处在虚拟时空,何时处在现实时空。但是结合上述技法,当引用出现时,主人公往往处于现实场景,而场景重复或物象重复,则常常在梦境中。

二、交错的时空:虚拟与真实

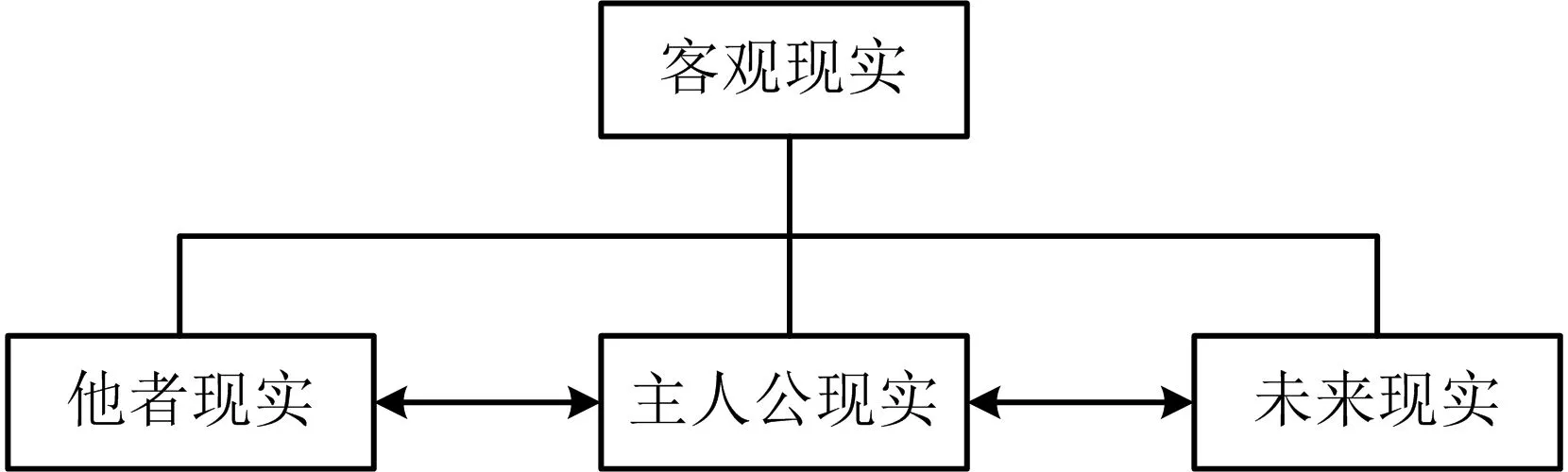

通过重复和引用等手段实现的大量场景叙事仅仅是文本的外壳,将这个外壳剥离开来,文本实际上呈现了无数虚实交织的场景所构成的不断变换的时间和空间。通过时空互文,我们得以深入文本内部。《午夜琴声》的西班牙语书名为La última noche en Tremore Beach,直译为“特雷莫尔海滩的最后一晚”,这个命名清晰地突出了时间和空间两个概念。从时间来看,文本中的时间是非线性、片段式、跳跃式的,一段未知的时间常常突然开始又突然结束,充满了不确定性。从空间来看,一方面,时间的流动往往意味着空间的不稳定性与不可靠性;另一方面,也存在大量的瞬时性空间转移。时间的反复与空间的不断重叠构成了一组又一组变异模式,展现出极强的互文关系。时空是交错的,时间真实性是有待确定的,空间的虚拟性也同样未知,在变换的时空中,一切都显得错综复杂。为了更清晰地从时空两个维度出发,挖掘叙事组织形式下的情节链条与故事内涵,可借由图1简要说明。

图1 交错的时空

假定存在一个不以人的意志为转移的客观现实(包含了客观的时间和空间),那么客观现实在文本中形成了两种对应形态,即他人的时间和空间(他者现实),以及哈珀的时间和空间(主人公现实)。他者现实与主人公现实在大部分情况下处在融合状态,以双向箭头连接。但是还存在另一种情况,即他人现实与主人公现实相分离,不再交叠。当这种情况出现时,主人公的时间和空间将会与“未来时间和空间”产生关联,此处以单箭头连接。未来现实可能是一种虚拟时间和空间,也就是说最终不会发生,但也可能最终成为现实,这里就需要引入因果律的概念进一步解释。

19世纪英国哲学家穆勒提出,每一个具有开端的事实总有其原因[4]。在他看来,因果律是一条存在于先后相继的现象间的普遍性规律,指的是所有事物之间最重要、最直接(亦可间接)的关系,所谓“种瓜得瓜,种豆得豆”,因与果直接对应。任何状态都是前状态累积的结果,随着原因因子的积累,其量化之后必然造成结果。“在西方文学中,整体性或统一性通常指的是故事情节的因果律。”[5]因果律本身就可以视为互文关系的一种。

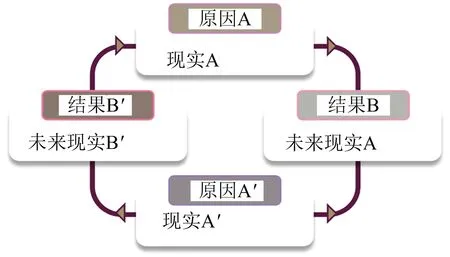

前文已经说过,未来现实是一种虚拟未来现实,它在哈珀的视角中开启并施加影响,由于从未发生过未来现实与第一种现实,也就是他人现实直接发生关系的情况,因此我们只能推断,当哈珀的未来现实开启时,他更像是精神状态处于一个平行时空之中,这个平行时空就是未来将要发生的事件的显现,而他的肉身则还安稳地和他者现实一起度过。文中,虚拟未来不断重复出现,每一次出现都要比上一次更加真实,更加具体,从事件的延续性上来看也更加靠后。但是,这一切都是建立在其过去时空的原因因子积累量化到一定程度并且没有失败的基础上的,原因因子一旦积累成功,则事件将“一定”发生,相反则不确定。因此,将文本中的时空间代入因果律公式,可以得出图2。

图2 因果律时空间

原因因子A不断积累,就会导致结果B。结果B的现实暂时与虚拟未来联通,当主体想要改变结果B时,就不得不把原因A转变为原因A′,从而产生结果B′。因此可以说,文本中时空最突出的特征之一就是存在无法挣脱的普遍因果律。当然,隐藏在其间的变化是无穷无尽的,因为在现实世界千头万绪、错综复杂的线索和暗示中,不存在任何单一、稳定的原因可以直接导致结果,而结果的产生直到它成为既成事实前的那一刹那,人们也都无从判断变化中的原因因子究竟是结束了它还是促成了它。这里选取文中三个重要且各不相同的时空节点因子加以说明。

首先是被压倒的栅栏。栅栏首次出现时,似乎仅仅加深了哈珀和神秘的邻居里奥之间的联系。里奥协助哈珀修饰栅栏,为它上漆。然而,在稍后的演变中,栅栏的存在逐渐显露出狰狞的面目。从里奥那一瞬间浑身是血的场景,到每一次虚拟未来降临时原本好端端的栅栏复又倒下的情形,栅栏都扮演了关键角色。故事的最后,哈珀为了取回电影节上演奏的钢琴而匆匆返家,却导致松开油门之前车子撞上了栅栏,造成栅栏的四支板条被压成了两半。栅栏从完好到破碎的状态,与他不断催眠自己只是做梦、是被闪电击中的后遗症中看到的场景彻底形成了呼应。这是一个从A到B的过程。

其次是排水沟,它隐藏在草坪的化粪池里。在文本一开始,主人公哈珀便因为将割草机无意间撞到排水沟上(甚至是当月的第二次)而弄坏了割草机。在这以后他的儿子杰普也曾被排水沟绊倒。哈珀一次次提醒自己解决排水沟的隐患,又不断因为各种机缘巧合而始终在延宕“修理排水沟”这一行为。最终,在“最后一夜”来临之时,此前早已被哈珀遗忘的排水沟却在巧妙的安排下使得杀手汤姆的左脚踩到了排水沟那仅仅二十多厘米的空隙中,慌张失措的汤姆被哈珀抓住机会,赢得了这场“不可能的战斗”。这是一个从A到B′的过程。

最后是里奥的手枪。一次又一次的“梦境”,家族间世代相传的神秘预知能力,终于促成了哈珀的决心,他要改变这件发生自未来的恐怖事件。即使面临遭受精神病指控与被迫和孩子分离的可能性,哈珀仍然向里奥发出了警示,请求他一定要随身带枪,以备万全,这才出现了遇袭之后哈珀掀开里奥的裤腿,摸到了他右脚踝上的左轮手枪的一幕。利用手枪,哈珀最终制服了杀手兰迪。这是从B到A′再到B′的过程。

如果说上述判断更加突出了时间要素,那么从空间角度加以考量也是不容忽视的。加斯东·巴什拉在《空间诗学》中指出,无论我们用什么理论来探讨家屋意象,“家屋似乎都已变成了我们私密存在的基本地势……我们灵魂具有定所”[6]24。家屋庇护着白日梦,“人类的价值,不仅只有思维和经验,白日梦的价值,标志着人性深层的价值。”[6]31虚虚实实之间,变换着的空间一次又一次显露出双重特性。海滩边的别墅(家屋)一方面是庇护,它保留的是白日梦的场景,给主体以被安慰、受保护的心理认知;另一方面也是灾难的发生地,在虚拟未来中成为杀手肆无忌惮残杀哈珀、朱迪与孩子们的场所。一方面,特雷莫尔海滩拥有不可捉摸的自然之力,海岸线蜿蜒曲折,悬崖陡峭巍峨,沙滩上还有成片相连的“洞”,对人类来说非常危险,杰普就曾在洞里遭遇危机;另一方面,海滩也可以在人为造成的危险中向个体敞开怀抱,庇佑圣灵。在最后一夜,两个孩子正是躲藏在海滩才避免了被杀手找到并杀害的命运。从常识出发的判断在这里出现了一重颠覆,家屋是B结果的A因子之一,海滩却成了B′结果的A′因子之一。

正如场景和物象的反复与其他文本的引用是为了暗示时空间的虚实交错,时空间的因果律特征也是创作主体的匠心所在,有其独特的功能。第一,在许多科幻文本中,因果律被视为武器。在《午夜琴声》中,究其本质,它是一种预知、干预未来的能力,能预测到产生特定结果所需要的条件,并能够无视时间流向,干预时间线中的事件。当改变了一定量的原因因子后,就一定(或者有较大概率)能达成结果。在文本中,哈珀正是凭借对未来的洞悉,通过改变“过去”和“现在”的原因因子,最后影响甚至改变了未来。第二,因果律下的时空隐喻了现象先后相继次序的真理,时空不再是单一的线性排列,而是一个个现象的先后序列。先后次序才是现象间的根本差异,是时空存在的依据。通过场景的重复等表层暗示,或许能够做出实与虚的区分,但仍无法解释已发生和将发生的“现实”界限。实际上,在虚实杂然的时空内部,只有现象序列有可能做出规定,正如文本中所展现的哈珀在父亲家看到的报纸:他始终无法看清被暴力入室抢劫伤害的四个人的面孔,他们一度清晰的仿佛就是他及家人,最后却突变为四个杀人犯的脸。第三,因果律的时空观绝不是平白无故出现的,它必然与文本最核心的主题紧密结合,那就是——如何打破阈限状态。

三、边界的过渡:分离与结合

在小说内部,时间与空间、历时与共时的互文因素不断对话,形成极具开放性和颠覆性的文本意涵。沿着上文的思路,强大的因果律作用下的时空互文,并不仅仅只是在为主人公成功逃生服务。事实上,时空观与挣脱主体的边界状态紧密相关,这一部分也是主体与他者形成参照的对话。根据范·根纳普的观点,个体生活从一个阶段不断进入另一个阶段,这个仪式过程可以分为分离仪式、阈限阶段和结合仪式三个阶段。“第一阶段是与原有的状态、地点、时间或地位的分离。之后是过渡阶段,这个阶段中的人既不是转变前的人,也非在第三阶段经过重新整合的人,而是处于一种模棱两可的状态之中。”[7]这一基本模式体现在几乎所有的仪式之中。

纵览全书,阈限阶段作为分离仪式和结合仪式之间“模棱两可”的过渡阶段,与主人公的生活状态呈现出完美贴合的态势。它是一种边界的过渡,连接着分离与结合。所谓分离,即与从前身份、状态的分离;所谓结合,即与新生活状态的结合。作为旅游心理学的重要术语,阈限描述的是主体的一种状态,指的是主体置身于常规时空之外的反结构中,日常的社会生活、制度与关系被搁置,个体进入并体验所有常规社会经验失效的状态。对于主体而言,他们从原本熟悉的日常生活中剥离出来,移动到另一个遥远的地方,在这遥远的地方,主体曾经的社会经验会出现暂时性的颠倒与失效,使得他们处在某种阈限状态之中。随着旅行结束,主体回归熟悉的地方,阈限状态随之解除。因此,主体的身体、心理状态是一个侧面,而他者如异质文化、他国环境、外国人等则是隐含的侧面。从这个维度看,阈限状态是主客体共同作用下的产物[8]。主人公边界的过渡首先是从与过去身份、生活状态的分离开始的,这同时意味着阈限的开启。它发生在两个方面,首先是身体的阈限。上文已经指出,旅行是阈限状态的重要成因。人们在不熟悉的环境中,面对异质文化,很容易产生被剥离感,从而进入一个日常经验暂时失效的状态。从阿姆斯特丹来到多内加尔远在天边的海滩,离海滩两座孤悬的别墅几英里外才有一个一百五十人的小镇。哈珀见到了海边别墅,“它的白色的外墙被一块草坪和一排可爱的白色木栅栏包围起来。房屋前面就是大海和被黑色悬崖环抱的绵延两英里的海滩”[3]55,几乎还没进屋就定下了这座别墅。表面上,哈珀是为了“空旷的海滩、铺满绿草的沙丘、无边的草原”和“风声的静谧”,但其实他只是像渴望护身符那样渴望着它。创作主体常常通过头晕目眩、浑身紧绷、胸口疼痛、呼吸困难等症状对肉体疼痛感的反复强调,来暗示身体的阈限。

其次是精神的阈限。在选择这段孤独的旅行之前,哈珀刚刚经历了一次离婚。妻子与富裕的律师重新组成了家庭,这一现状既猝不及防又让他颜面尽失,给主人公的精神状态以重大打击。同时,作为一个才华横溢的音乐人,也许是受到外部环境的严重刺激,他还丧失了曾经仿佛取之不尽的音乐灵感,过去“我的脑海里仿佛存在一口永不枯竭的魔法喷泉。而现在呢?”“是的,我已游离于那个神奇的音乐世界之外”[3]50,曾经上天的启示被阻隔,光辉仿佛永远消失,于是他以主动选择的阈限来“反客体限制”——客体影响主体,主体通过旅行改变自身环境,企图通过发挥能动性来打破限制状态。

显而易见,以逃避为目的而开启的阈限是无法发挥作用的。在文本中,真正找回自我的实现方式是上述的时空互文——“时空穿梭”。当然,这里的“时空穿梭”是打上引号的穿梭,主体也并没有真正在时空中实现来回穿越,而是通过因果律的作用来打破“闭环”。过去、现实和未来,是首尾相衔的闭环(主人公的过去、现实和未来三者时空是交叠的),将哈珀牢牢缚在其中,无论精神还是肉体都得不到舒展。要打破这个闭环,就必须采取非常规的强力手段。因此,哈珀在医院中被暂时隔离,本已逃脱骇人的结局,却出于友情(柯根夫妇)、亲情(两个孩子)、爱情(朱迪)而费尽千难万险逃出医院返回家中,最终达到了惩处恶棍、拯救生命的目的,从而结束了闭环,在这另类的“穿梭时空”中终止了自身的阈限状态。

那么,阈限状态的消除意味着什么呢?这里,需要强调哈珀在卷首语中提到的“隧道”观念。哈珀在《当代音乐作家》上发表了一段文字:

我曾经听说过“隧道”,它能将作家的思绪打开,让他们以难以置信而又身临其境的方式穿越到自己创作的故事情境中,走到他们塑造的角色身边。这种情况下,作家只需做故事的观察者和记录者,尽可能快地将所见所闻详细地记录下来,以求在隧道门关闭之前不错过任何一个细节[3]1。

“隧道”之于作家,正如同灵感之于艺术家。纵览全文,文本忠实记录了哈珀突破阈限状态,寻找属于自己的那条“隧道”的过程。他的阈限何时终止,他的隧道也就在何时开启。在向隧道前进的过程中,无论哈珀怎样尝试去捕捉他脑海中原本存在的美妙旋律都毫无所得,它们突然离去,消失得无影无踪。灵感再也不曾出现,甚至每一次记录灵感的尝试都只能获得庸碌又机械的曲调。这些尝试虽然看似无用,但随着他一次又一次的努力,限制变得愈加薄弱,“隧道”也更靠近一步,一次次暗示接受客体“隧道将至”。这种临近的步伐伴随着暴雨之夜哈珀机智果敢、奋不顾身地拯救亲人、友人、爱人而达到了高潮,并最终突破了限制——隧道已至。

如果说打破限制、获得灵感只是结束阈限的意义之一,那么意义之二就是爱及爱的能力的重获。哈珀之所以沦落到一个人去住荒僻的海边孤房,正是在爱情的破碎(妻子出轨再嫁)、亲情的扭曲(父子阻隔)与友情的缺失(没有朋友)等多重因素的影响下。伴随着阈限的终止,他拯救了柯根夫妇的生命,收获了隔壁邻居的信赖和喜爱;他保护了子女,还与父亲重修了关系;最为重要的是,他对朱迪真诚表示,尽管他怀有一颗受伤和胆怯的心,但更怀有一颗为了爱情无所畏惧的心。与他在患难中心心相印的朱迪也敞开了曾遭受重创的心扉,为彼此注入爱的力量。边界的过渡终于完成,哈珀也自然地结合了新的身份,从此之后,生命拥有意义,值得庆祝。

此外,文本还存在第三重,也是终极的意蕴。虚实交错的时空涉及另一重时空的可能性,也让我们以此展开对看似明晰的现实世界的追问。或许,区分“世界”和“世界的幻影”,不仅是个体达到“结合状态”的手段,更能激励我们对生命本源的价值与意义的追寻。正如序言里所说:

世界中的幻影时刻提醒着大家,我们不仅仅是在痛苦中来到这个世界且注定走向灭亡的生物,它们能向我们解释世界、时间和星辰的起源[3]2。

在互文性阅读中,接受客体不仅需要去感知互文本对当前文本的作用,也需要通过结合自身语境对当前文本的意蕴进行补充和生发,赋予文本以新的意义,这是互文阅读最重要的作用之一。通过互文阐释,我们知道,《午夜琴声》表面上是一个预见未来的男人拯救了家庭、爱人和朋友生命的神秘悬疑故事,实际上展现的是主人公在时空互现中走向隧道的过程,这种“不断地走向”,既是挣脱,是重建,也是对终极价值的追问。