从黄泥的选择看坳瑶黄泥鼓当代延续与变化

王菊

摘要:本文旨在黄泥鼓现有研究成果的基础上,深度挖掘坳瑶黄泥与坳瑶人及其族群认同、音乐认知、审美之间的联系。此外,通过对比六巷、罗香两地在仪式和展演中的不同观念与行为,探析黄泥鼓在当代非遗语境下的延续与变化,阐述坳瑶黄泥鼓的生存现状,并对此进行再认识和反思。

关键词:坳瑶黄泥 黄泥鼓 音乐认知 延续与变化 族群认同

中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2022)06-0012-03

黄泥鼓是坳瑶节庆、还愿仪式等活动中的主要乐器,流传于广西金秀瑶族自治县六巷乡、罗香乡罗运屯等地。坳瑶黄泥鼓分为公鼓和母鼓等两种形制,公鼓腰部细长,两端呈喇叭状,母鼓腰部粗壮,两端呈杯型;鼓身主要选用泡桐木、酸枣木等木材,制作时将其镂空,再蒙上山羊皮或牛皮,并用绳索绷紧鼓皮制成,可供仪式中演奏的黄泥鼓。演奏前,要用大瑶山特有的黄泥浆涂抹鼓面来定准鼓音,坳瑶黄泥鼓因此而得名。黄泥鼓以其深厚的文化底蕴,承载着历代坳瑶人民的历史记忆与民族情感,成为瑶族的文化象征。

一、黄泥

(一)选择

位于大瑶山主体山脉海拔900多米的金秀六巷乡上古陈村是以坳瑶人为主的居住区,当地有着丰富的黄泥资源。古村落中房屋、谷仓均用黄泥混以杂草搭建。当地人称黄泥黏稠度高,干燥后密封性高、结实耐用,且取材方便,因此选用黄泥作为建筑材料。在六巷乡还流传着这样一个传说——坳瑶祖先将鼓制成后,无论如何加工、修整,始终无法达到满意的效果,当雨水将屋顶的黄泥冲落在鼓面,再次敲响发现鼓声响亮动听,便保留了在鼓面涂抹黄泥的调音习惯。由此可见黄泥的选择与坳瑶人的生活环境有着密切联系。

黄泥鼓的鼓身、鼓皮在材料的选择上并没有太大限制,其调音方式则分为两种:一是通过旋绞鼓身上的绳索,达到绷紧鼓皮的效果;二是在公鼓鼓面涂抹黄泥调整鼓面厚度。然而在调音过程中旋绞绳索并不能取代涂抹黄泥,师公盘志强表示:“一定要选用大瑶山的黄泥,这里的黄泥有灵性,其他地方的黄泥就算抹上去也不响。尤其是在仪式中,如果鼓没有声音,对师公有很大影响。即便是在法事开始之前响亮,过程中声音减弱,也會遭人看不起,这说明法师功底还不够。”在坳瑶人看来,关于黄泥品质的判定只有一个准则,即“我们的”。

在仪式过程中,黄泥无疑属于人神之间的沟通介质,且起着关键作用。在坳瑶人的认知中,“泥”将声音储存,其外部显现的是音响效果的变化,内部则被视为能量、法咒的载体,故而坳瑶人认为黄泥能够沟通神灵。黄泥赋予鼓“响”之意义,黄泥鼓的“响”意味着与神灵、祖先的关系已经建立。在这个过程中,个体对于黄泥的精神和观念已然形成坳瑶的族群认同,是坳瑶群体共同的追求,即在限定的文化中,基于其所处的稳定环境,集体将黄泥等同于超自然因素。黄泥此时不再是乐器中朴素的一个构成部分,其作用也不单是在调音方面,更是坳瑶人联结精神世界的一个重要环节。因此,黄泥仍区别于木料、鼓皮,坚持黄泥的使用是基于坳瑶人在文化的认知基础上始终维系坚守着的音乐特性。此外,黄泥鼓上的黄泥作为区别于瑶族其他支系长鼓中最重要的因素,在获得他人认同以及自我认同上,黄泥已作为判定准则中的一部分,在申遗成功后更是成为坳瑶特定的文化符号。

(二)审美

泥巴作为较早被用作调音的手段,被广泛运用于多种鼓面。据相关文献记载,早在唐代就已有在鼓面涂抹、黏贴某种物质来改善音质的调音方式。与之相似的东南亚传统乐器——缅甸围鼓,其在演奏前,演奏者也会在鼓皮上涂抹一种叫巴萨的物质来调整围鼓的音高,并参照邻近的围鼓音高,逐个进行调节,使之形成一套和谐的音阶体系,是一种有着固定音高的旋律性打击乐器。那么同为泥巴,作为调音手段的黄泥鼓与缅甸围鼓在调音目的上有区别吗?关于这个问题,首先要确定黄泥鼓调音的“标准”是什么,在田野调查中,笔者发现一部分鼓队成员是按照半指关节黄泥这一标准进行调音的,从局内人将黄泥“定量”这一行为可见,相较于通过旋绞对钩在鼓身上的尼龙绳调音而言,它并非作为调节具体音高的手段。此外,笔者在对采录音频记谱时发现公鼓与母鼓之间大约呈四度与五度之间的音程关系,而局内人仅将这一现象解释为盘王对此音的喜爱,认为黄泥具有“灵性”。由此可以看出,坳瑶人在调音时是没有音高概念的,黄泥调节的并非音乐意义上的音高。

在对不同的艺人进行采访后,笔者发现鼓队成员对于黄泥在调节中的作用统称为“响”,“鼓响了,泥就够了”,这是他们最常见的回答,此外并没有具体指出在音高、音色或是强弱等方面的标准。

在以往的文献资料中,黄泥鼓所发出的声音被记作“空央空央”的双连鸣音,“响”是否意味着黄泥鼓在敲击时发出的声音由单个音转变为双连音呢?黄泥鼓的调音需要调到何种程度,公鼓艺人盘志林提到他们有着一套自己的程序:“现在调这个音,两边都要抹上泥巴,当鼓发出通、汪、温这三个音,那就说明调好了,这时候就可以停止添加黄泥了。”盘志林一边拍着手中的水杯,一边在空中做了三个向上的手势来示意三个音,“这是三个声调,通、汪只有两个音还不是很标准,一定要通、汪、温!”

盘志林所指的“通”即鼓发出的第一个音,而后续两个音类似于声音通过在鼓体、鼓皮持续振动而产生的声音,由于声音减弱,所以第三个音在无意识的情况下很难感受到,近乎消失,坳瑶人将其定义为“响”,这里的“响”不单单指靠拍打力度不同而产生的强弱变化,而是类似回音一般,是一种向远处扩散的声音。坳瑶人希望通过黄泥鼓来沟通神灵,并且他们认为声音传得越远越好,而涂抹黄泥浆后的音响效果持续音更为绵长,更接近坳瑶人长久以来由于图腾、祖先、神灵崇拜而产生的有关声音的审美取向。

二、延续与变化

黄泥鼓在坳瑶人心中始终占据着重要地位,但为了适应现代化的发展,黄泥鼓艺人也在针对本身黄泥鼓的发展和延续进行着自我调适。自改革开放以来,黄泥鼓也不仅在仪式中出现鼓舞,六巷乡和罗香乡的黄泥鼓,在其功能以及作用上已发生变化,除延续黄泥鼓所具有的特性外,两地也存在着不同的音乐认知。

(一)延续

在对于仪式用乐和展演用乐这一问题上,六巷乡有着相当严格的“规矩”。据六巷乡师公介绍,尽管黄泥鼓最早是在仪式中使用,现在也能用于展演,但仪式用鼓需另贴鬼神、祖先的名字,鼓响即神到,此外,还要在仪式前备好猪鸡鸭酒等礼品,再由师公按法事程序进行。相对于鼓在仪式性场合中的运用,展演用鼓则不作补充,意为不请神。

同样,对于展演用乐,罗香乡歌师刘志忠回忆:“早些时候这个歌(盘王大歌)太悲了,一般都是祭盘王时唱,平时不唱的。现在不论了,活动的时候也可以唱 。”鼓队成员告诉笔者,唱歌、打鼓会惊动盘王,所以在展演前要前往庙宇祭拜,以此祈求活动平安顺利。

此前笔者曾思考黄泥鼓所蕴含的文化信仰(民间俗信)是否已在仪式分化为展演的过程中减弱甚至消失。而从上文所述,两地在不同场合的用乐情况中均包含一个共同点——“接通鬼神”,尽管坳瑶人在仪式和展演两种场域中都在某一环节、某一部分有意识的区分二者,两地在用乐方面也有着很大差异,但始终不变的是对信仰的坚守。这不单是对整个过程程式性的延续,而是民众自发的对于超自然力量的相信中不断反馈形成的思维方式,这种思维方式一定程度上指导着坳瑶人的行为方式,使他們能够快速获得认同以及完成集体性的事件。因此,在民俗行为中的神性内容,较于整个结构中其他部分具有相对稳定性,不易发生变化,从而得到延续。

(二)变化

对于黄泥,六巷乡和罗香乡的共识在于仪式中仍然保留涂抹黄泥的习惯,且肯定黄泥在整个仪式过程中的特殊性。变化是发生在展演中的,六巷乡始终保留着在展演中同样涂抹黄泥的习惯,曾多次参与电视节目录制的盘志明表示,大瑶山上的黄泥是鼓响的关键因素,无论在哪里表演都会携带黄泥浆。然而罗香乡罗运屯鼓队成员则考虑到美观、便捷等因素,逐渐淘汰了在展演用鼓上涂抹黄泥的环节。

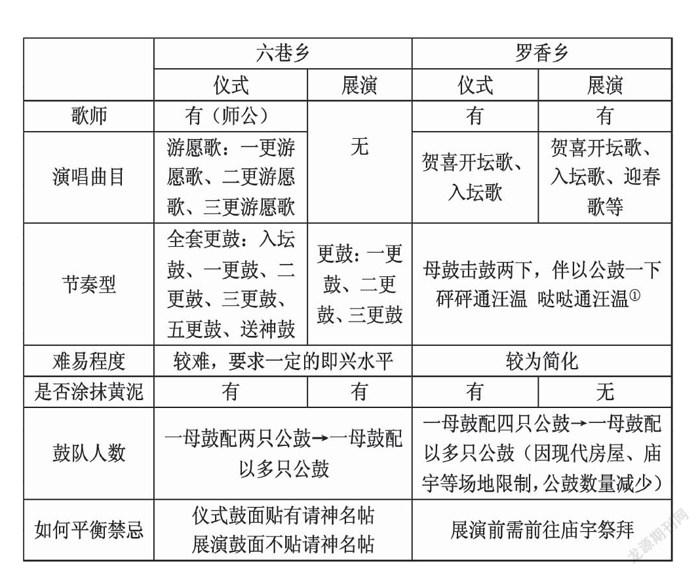

那么,仪式外的去黄泥化是因为罗香乡人对于黄泥的认知发生变化了吗?从他们在仪式中仍旧保留涂抹黄泥的习惯看来,这样的认知并没有发生改变。笔者总结了六巷乡、罗香乡黄泥鼓舞表演中各要素的情况,见下表:

六巷乡在展演中,没有加入歌师伴唱,黄泥鼓舞则是将仪式中的片段稍作整理,或许可以说这是仪式中一个不完成的片段。相较于六巷,罗香乡在展演中采用了民歌与黄泥鼓舞伴唱的形式,作为一个展演节目更为完整、成熟,观赏性更强。这样的表演不仅脱离了仪式,成为独立的演出,甚至一定程度上也影响了罗香乡在仪式中用乐的内容。

综合上述因素,究竟是什么使之发生变化。布莱金认为变化是发生在音乐之前的非音乐因素,在音乐制造之前的认知层面出现,即每一个音乐变化都会有一个认知改变的关键时刻作为先决条件,笔者将这一认知变化归为罗香乡人在衡定展演功能作用时的转变。

罗香乡人的认知前提,即展演是从仪式当中分化出来的。以往的黄泥鼓舞无疑第一功能是用来娱神的,后来发展到娱神的同时也娱人,而如今更多的是满足观众的审美需求。从某种意义上来讲,罗香乡的展演更偏向于娱人的活动,是不需要太多神性内容在其中的。尽管他们仍在表演前有一系列关于信仰习惯上的行为活动,但在艺术形式上已经开始脱离仪式的约束,更多考虑的是将黄泥鼓作为一个文化符号进行传播。

从全局性视角来看,这并非根本性质的变化,传统所发生的变化是在人期待范围内所作出调整来维持两者之间的平衡。事实上,相较于罗香乡,六巷乡交通不便,经济相对落后,两地在艺术商品化水平方面存在一定的差异。罗香乡已建立了专门用于表演的坳瑶文艺队。随着经济的发展,民族身份认同需求变大,催生了不同性质的表演活动。六巷乡基于仪式而开展的表演活动,观念上是以娱神为表演目的。罗香乡则是以娱人为主,为了观众而产生的具有与其他艺术形式交融特征的艺术作品。

仪式和展演并非是时间轴上前后存在的事物,在仪式的延续中,无论精神层面还是物质层面,它始终坚守着一套行为规范,较于展演有着更为严肃的规则。而展演在仪式的基础上分化出来,与仪式并行,并不断随着经济、政治、文化的发展进行着自我调适。在仪式到仪式与展演的过程中,延续在变化中延续,变化在延续中变化。这种延续和变化并不是一种特殊的现象,它推动着传统艺术的发展,使其在历史长河中始终保持着生动、鲜明的样态。

三、结语

黄泥作为黄泥鼓的重要组成部分,是区别于其他瑶族支系长鼓的标识之一。正是基于此,黄泥鼓始终围绕着传统仪式中各标识因素得以发展延续。在当代多媒体语境下,族群生态和自身需求的改变使得特定的传统仪式局限在一些特定的人群和环境中;作为仪式中的一个环节,现代黄泥鼓除保留了部分神性内容外,其娱神功能在各地都显示出不同程度的削弱。无论黄泥鼓呈现出何种样态,坳瑶人逐渐形成的族群认同始终是黄泥鼓不变的内核,基于此所发生的延续和变化相辅相成,共同推动着黄泥鼓艺术的发展。

自2011年黄泥鼓舞被列为第三批国家级非物质文化遗产以来,非物质文化遗产保护传承队伍日益完善。政府的参与为黄泥鼓提供了新的机遇,在政府各项政策的引导下,作为传统与现代之间问题的展开,仪式与展演的平衡成为有待解决的问题。对此,为适应现代人多样的审美需求,族群内部需要不断进行自我调适,即如何让脱离族群语境的人群重回局内人,进行一系列关于审美、认同的认知过程。

在多元文化的冲击下,黄泥鼓面临种种挑战。现今黄泥鼓已经解决生存危机,走向了新的阶段——如何在保持艺术化的新形式下,保留黄泥鼓原有的文化内涵,这是我们仍要继续关注和思考的问题。

参考文献:

[1]邢媛.“泥巴”与鼓的共鸣[J].音乐生活,2016(11):23-25.

[2]李晓婷.瑶族黄泥鼓音乐文化阐释[J].艺术评论,2012(05):136-139.

[3]皮尔克·莫伊萨拉.音乐中的文化认知——尼泊尔古隆人音乐的延续与变化[M].北京:中央音乐学院出版社,2017.