概念模型建构在高中生物学教学中的应用

——以“免疫调节”高三复习课为例

北京 林晓晨

《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称课标)表示教师需要了解并且熟悉模型建构等科学方法以及这些科学方法在科学研究中的应用。通过这些方法来培养学生的建模思维和建模能力,学生能够不断获取生物学的基础知识,包括生物概念、原理、规律、模型以及基本事实等。课标中提出学生要能够从不同的生命现象中概括出生物学规律,对可能的结果或发展趋势作出预测或解释,并能够运用文字、图示或模型等方式进行表述并阐明其内涵。由此可见,无论是在科学研究中还是在学习科学的过程中,生物模型都起着非常重要的作用,因此教师要利用好课堂,将学生的学习过程转变为积极构建知识体系的过程,通过文字、图示以及模型等方式不断地引导学生走向独立自学,既要让学生掌握知识,也要培养学生的学习兴趣,激发学生的学习积极性和主动性,进而提高学生的学业质量水平和学科核心素养水平。

一、模型及其类型分析

人教版高中生物学新教材必修1《分子与细胞》中提到了建构模型这一科学方法,模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所做的一种简化的概括性描述,主要包括物理模型、概念模型和数学模型等。物理模型是指以实物或图画形式直观地表达认识对象特征的模型,如人工制作或绘制的DNA分子双螺旋结构模型、真核细胞三维结构模型等;数学模型是指用来描述一个系统或它的性质的数学形式,如“J”形种群增长的数学模型Nt=N0λt;概念模型则是对生物学中的某个问题、概念或者事物进行描述,表达概念与概念之间的联系、表现知识的网络框架的模型,通常运用箭头、符号等将文字或概念之间连接起来,对真实世界系统信息进行再加工和简化,进而直观、形象地表示概念之间的关系。因此作为一种可视化思维工具,概念模型既是一种科学方法,也是一种教学工具。本文以概念模型建构为例进行教学案例分析。

二、概念模型的建构及应用分析——以“免疫调节”为例

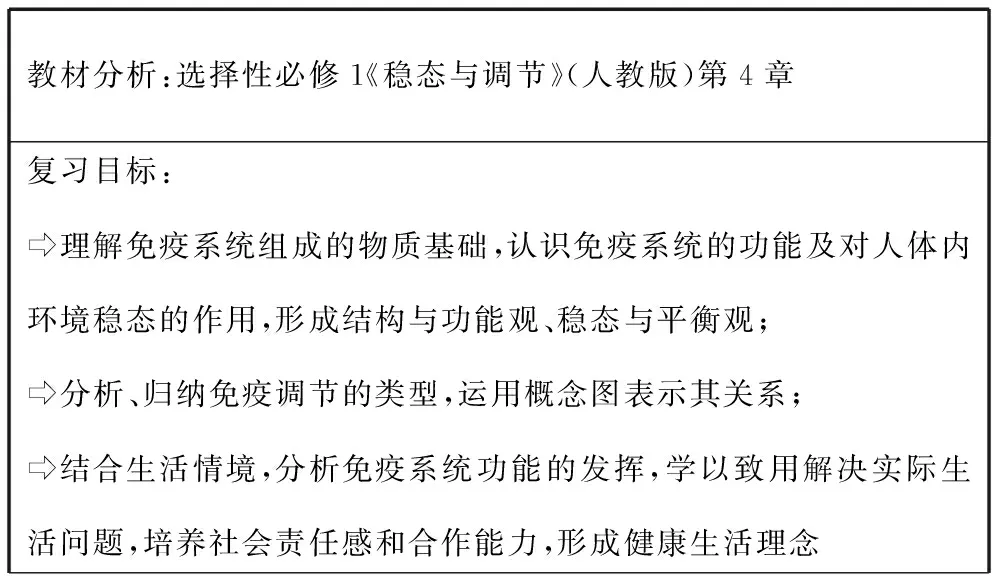

1.教材分析

《稳态与调节》这一模块涉及的相关知识是学生健康生活和终身发展所必需的内容,这些内容以系统的视角,从个体层面分析了生物实现稳态与平衡的重要机制,进而深化学生对生命系统观的认识,该模块涉及的基本概念、基本过程、基本规律以及基本方法等内容多且细,包含着大量零碎且复杂的知识点,因此需要师生共同探讨设计,化繁为简,以构建概念模型的形式将分散的生物学知识搭建成体系化的知识框架,有利于知识体系构建和学科核心素养的养成。

“免疫调节”作为选择性必修1第4章的重要内容,是人体内环境稳态维持的第3种调节方式。在本章的学习中,学生会理解免疫系统为内环境稳态所做的贡献就是免疫系统的功能。其中,免疫防御功能既是本章的教学重点,也是教学难点。为了提高阅读性、趣味性和互动性,教材在“问题探讨”“相关信息”“思考·讨论”“旁栏思考题”“练习与应用”“科学·技术·生活”“与生物学有关的职业”“本章小结”等栏目中,教材补充了大量信息,这些信息对学生构建完整的免疫调节概念模型有着不可替代的作用,这也在提醒教师和学生们,要多角度、深层次地回应教材的提问,在课前预习、课堂学习、课后复习三个环节中注重学科核心素养的培养。在习得相关内容后,学生能够学以致用,结合日常生活中的情境,分析说明人体通过免疫系统的调节作用对内外环境变化作出的反应,以维持内环境稳态(生命观念、科学思维),同时能够评价多种生活方案,认同并采纳健康文明的生活方式,向他人宣传传染病的防控措施(科学思维、社会责任)。

2.“免疫调节”概念模型建构

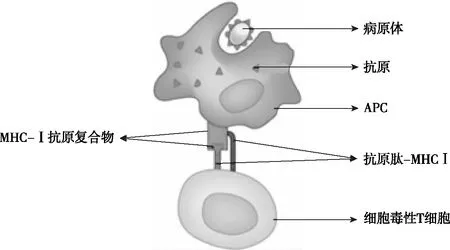

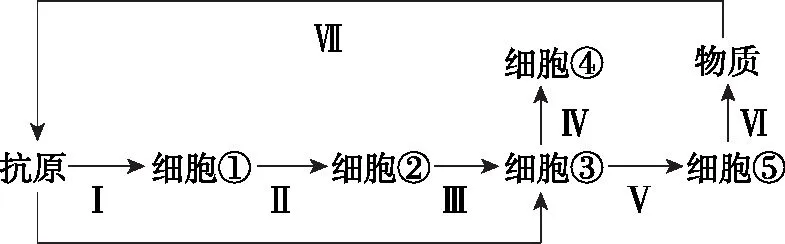

选择性必修1教师用书中本模块的教学建议提示该模块内容比较抽象,教学难度大。在教学中,教师既要让学生理解稳态调节的机理,又要避免增加学生学习负担,需要创设合适的问题情境,引导学生通过资料分析、模型建构、思考与讨论等活动,完成知识的建构。高三复习课中,为建构符合学生认知规律和更加科学、全面的概念模型,笔者对本章内容进行了重构,如将第4节“免疫学的应用”中与移植排斥反应有关的蛋白质——组织相容性抗原HLA放在了“特异性免疫”这一节中学习,便于学生理解特异性免疫中免疫细胞的识别过程(图1)。

图1

在教学中,笔者收集了学生们关于“特异性免疫”这一章节的相关疑问:

(1)抗原呈递细胞中包括了B细胞、树突状细胞和巨噬细胞,它们对病原体的摄取、处理和呈递功能是否完全一致?

(2)B细胞的活化需要两个信号的刺激,机体如何确保这两个信号来自于同一个病原体?

(3)激活B细胞的第二个信号来自辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合过程,该过程和“呈递”有什么区别?

(4)细胞毒性T细胞对靶细胞的裂解也具有特异性,它如何识别不同类型的靶细胞?

(5)细胞免疫是在病原体进入宿主细胞后再启动的吗?

在分析学生的疑问时,笔者欣喜地发现,这是学生在认真阅读完教材后,经过深思熟虑后提出的问题,说明教师和学生们强调的“用好一本书,学好生物学”的观点已深入人心。为更好地理解免疫调节的全过程,解释学生的疑问,笔者以新型冠状病毒为例,分析机体产生免疫的过程,建构特异性免疫过程的模型,进而引导学生从社会中来,再到社会中去,从政策认同、社会关爱、现代科技自信等方面,引导学生健康安全地生活。

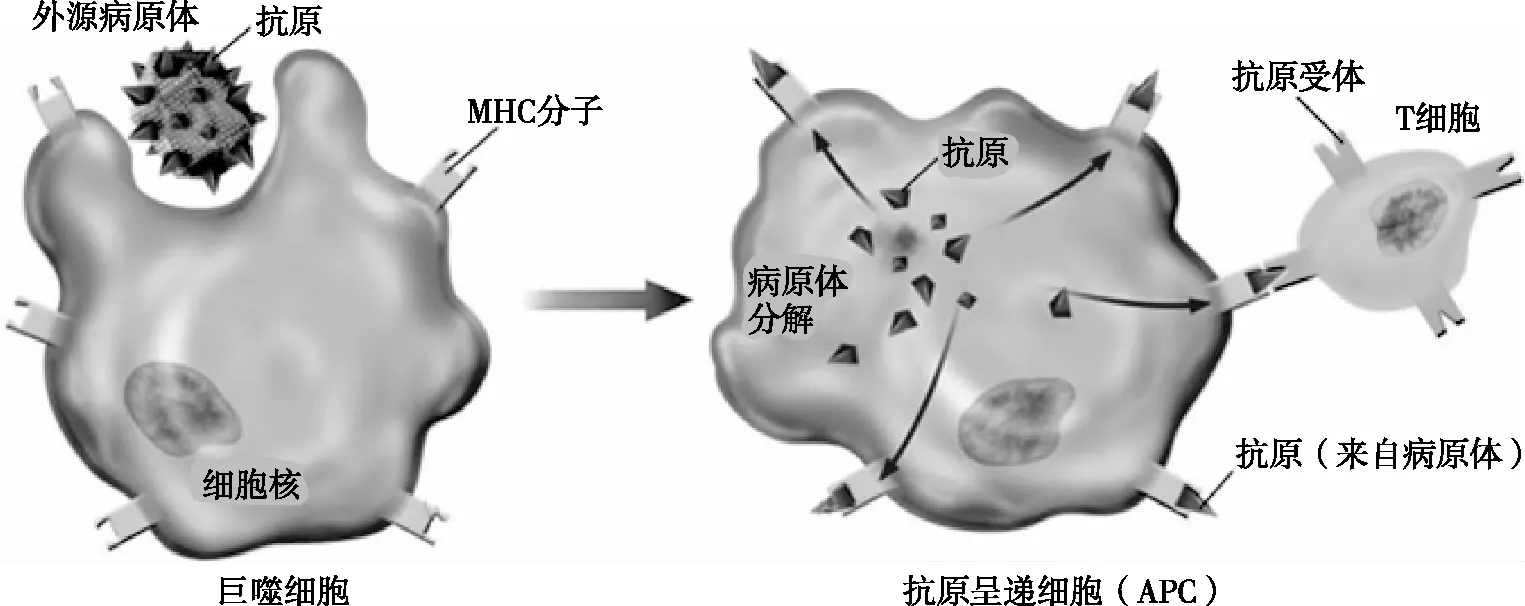

笔者以教材中图4-6体液免疫基本过程示意图为设计“底稿”,结合学生的相关疑问,将体液免疫过程进行扩充,指导学生绘制了体液免疫概念模型图(图2):

图2

结合图2的概念模型图,学生了解到辅助性T细胞的完全活化需要两类抗原呈递细胞的呈递,第一步呈递多由树突状细胞完成;第二步由B细胞来完成,但是B细胞必须识别同一抗原才能将抗原呈递给辅助性T细胞,至此抗原呈递工作才彻底完成,辅助性T细胞彻底活化,同时产生细胞因子。另一方面,B细胞的活化也需要两个过程:①B细胞对抗原体的摄取、处理和呈递,此时B细胞被初步活化;②彻底活化的辅助性T细胞与第一步中的B细胞相互作用,B细胞被彻底活化,并且表达出细胞因子受体。在细胞因子的诱导下,活化的B细胞发生细胞分化,产生浆细胞和记忆B细胞。

综合上述分析,B细胞分化为浆细胞是一个复杂的过程,依赖于树突状细胞、T细胞、B细胞三者之间复杂的相互作用,为了确保B细胞和T细胞的特异性,它们必须接受到来自同一种抗原传达的第一信号和第二信号,如果只有第一信号没有第二信号,B细胞和T细胞不仅不能活化,反而会进入失能的耐受状态。这样“谨小慎微”的机制,确保了免疫调节功能的正常进行,既不可功能过弱,亦不可功能过强,这正是批判性思维的训练素材,借此可以加强学生们对于稳态的理解。

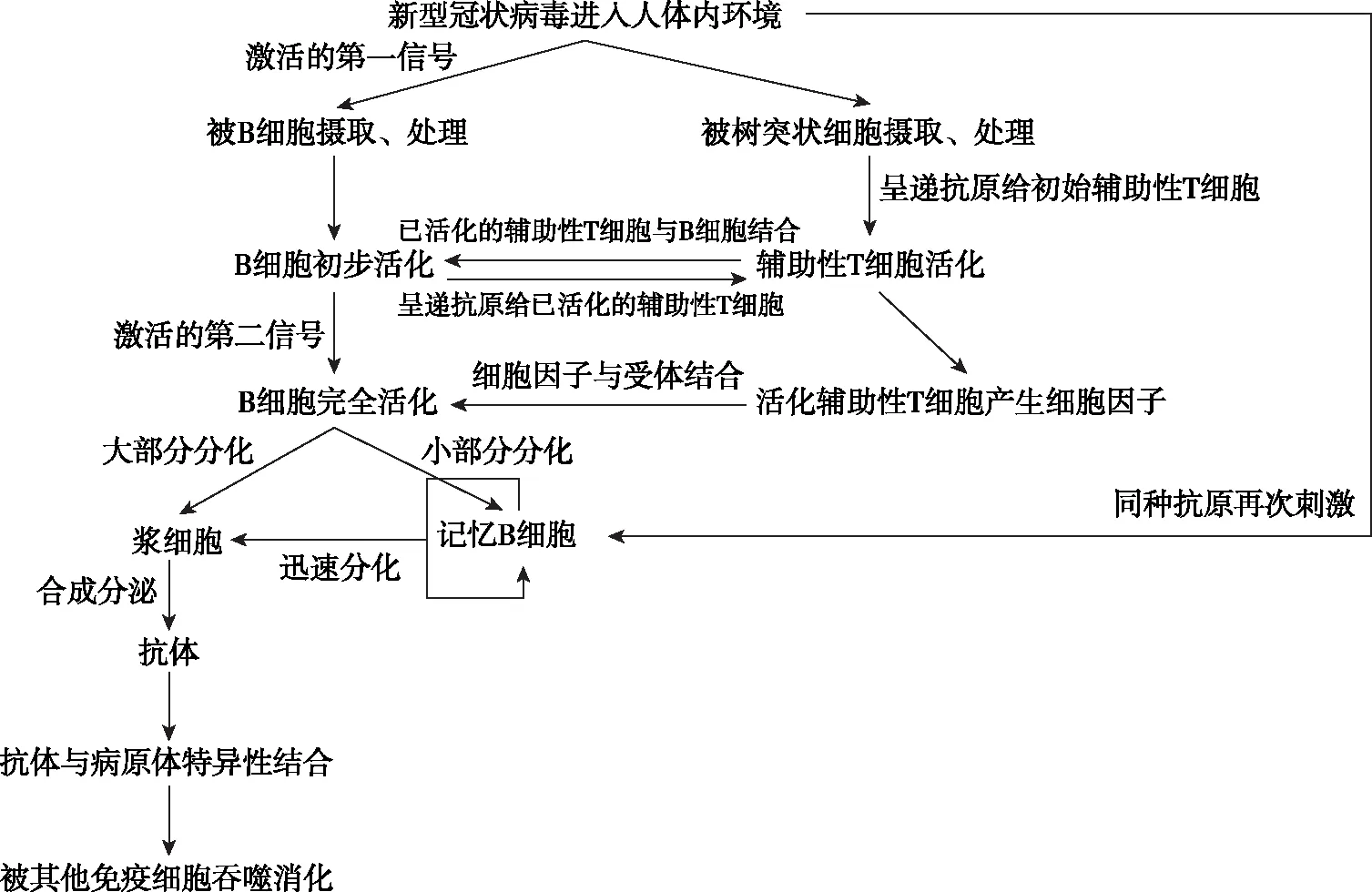

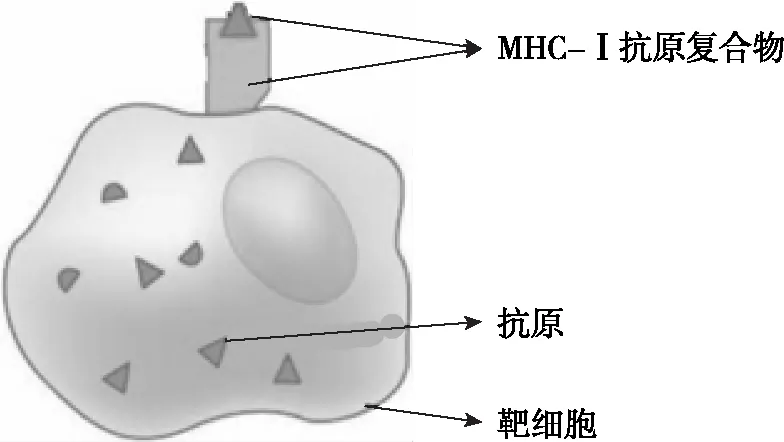

针对学生的第4个疑问,笔者补充了组织相容性抗原的相关知识:人体中的有核细胞均会合成MHCⅠ类分子,当细胞被病毒等寄生病原体感染后,细胞内产生的抗原会与MHCⅠ类分子结合,而后被呈递到靶细胞的细胞膜表面(图3);同时抗原呈递细胞会将病原体的身份信息呈递给细胞毒性T细胞(图4)。

图3

图4

有了图3和图4的信息补充,再以教材中图4-7细胞免疫基本过程示意图为设计“底稿”,笔者指导学生绘制了细胞免疫概念模型图(图5)。

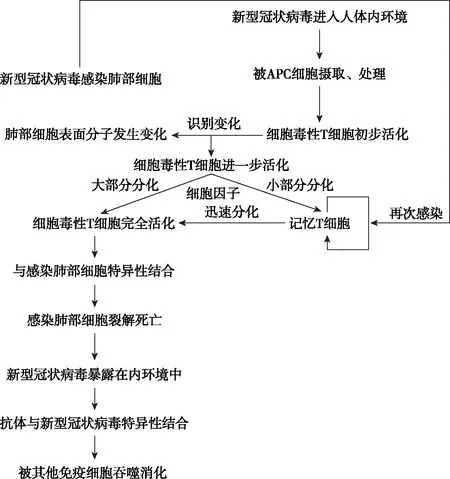

图5

结合图5的概念模型图,学生再次明确细胞免疫的启动要远远早于细胞被感染,即在靶细胞尚未出现之前就已经有可以识别靶细胞的细胞毒性T细胞了,这可以确保细胞免疫的及时性和高效性。另外,在细胞免疫和体液免疫中,都有抗原呈递细胞对病原体的摄取、处理和呈递过程,不同的呈递对象对应着不同的免疫路径;同时,辅助性T细胞释放的细胞因子能促进B细胞和细胞毒性T细胞的增殖和分化,通过以上三个信息,学生更加确定人体的特异性免疫从感应阶段、反应阶段到效应阶段,均是相互协调配合的整体,是不可分割、不可独立的。

3.概念模型建构在“免疫调节”教学中的应用

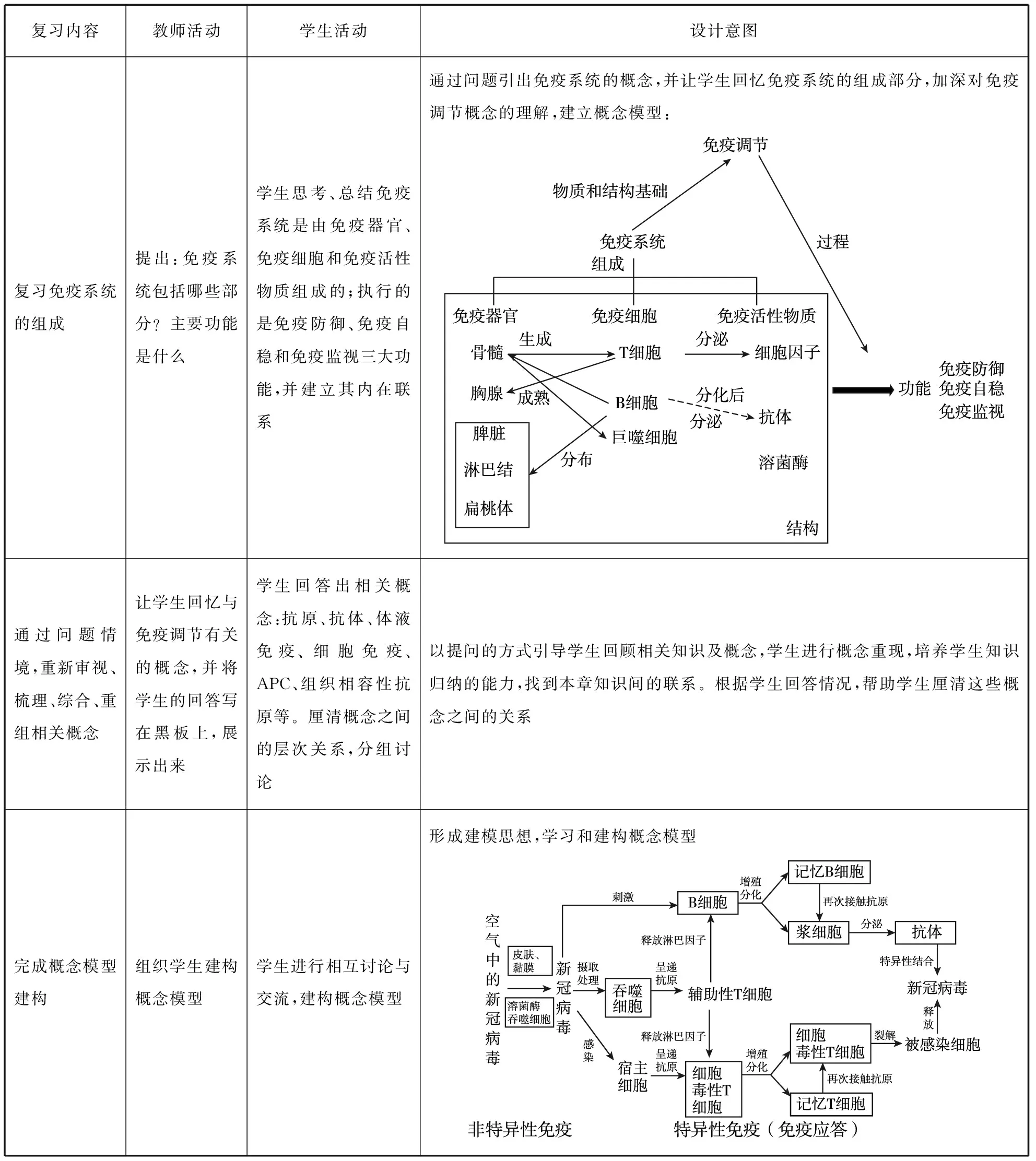

3.1概念模型在复习课中的应用

“免疫调节”涉及的基本概念、过程、规律和方法等知识点和考点多且细,多为高频考点。教师在教学和备考过程中要引导学生关注和强化基础知识和核心概念,特别要注重概念的主次、延伸、区别与联系的学习。对于本章的复习,笔者采用概念模型建构的方式带领学生复习巩固,打破课与课之间的界限,按照一定的逻辑顺序重新整理知识点,在这个过程中学生不断让知识重现和内化,学生们在重新审视、梳理、综合、重组后,一步步重建知识网络,形成自我知识体系。

“免疫调节”专题复习教学设计

续表

本章复习课通过引导学生主动参与“免疫调节”概念建构,对抽象、零散的知识进行重新梳理与整合,进而理顺各部分知识之间的内在联系和规律,通过学生自主建构知识网络,形成完整的知识体系,化繁为简,达到灵活运用知识的目的。同时通过小组合作,学生之间的相互协作可以做到查缺补漏、互相反馈、相互督促、共同进步。这节复习课做到了以学生为主体,教师起到主导与评价作用,整体把握课堂进度与氛围。

3.2概念模型在生物学习题课中的应用

生物习题是狭义的生物问题,是将反映生物现象、规律的生物问题经过一定程度的具体化之后的练习。因此,习题课是在学生已经掌握生物知识的基础上,把知识迁移到不同的问题情境下加以应用、找出解决生物习题的规律方法的课堂。通过习题课学生可以深化对知识的理解,巩固并熟练地应用知识,提升学科核心素养。

概念模型可以帮助学生整理清楚题目中重要的信息、次要的信息以及无关的干扰信息,厘清题干中信息与信息之间的关系,弄清楚它们之间的逻辑关系、因果关系等。利用概念模型解决生物习题的方式有两种:一种是由模型重现概念模型;一种是由陈述性知识建构概念模型。下面笔者分别通过不同的习题进行展示:

类型1:图6为人体体液免疫示意图,下列有关叙述正确的是

图6

( )

A.具有增殖分化能力的是细胞②、细胞③、细胞④和细胞⑤

B.过程Ⅱ、Ⅲ都需要细胞膜糖被的参与,过程Ⅶ主要发生在靶细胞内

C.机体再次受到同种抗原刺激时,人体消灭该抗原主要依靠细胞⑤的增殖、分化

D.细胞③的增殖、分化大多数需要细胞②产生的淋巴因子及抗原共同作用

本题考查了免疫调节的相关知识,重点考查学生对体液免疫要点知识的理解。学生需要将在课内所学的概念模型在该题中进行匹配和重现,梳理出细胞①至⑤的类别及过程Ⅰ至Ⅵ的名称,本题就可以迎刃而解。个别学生错选,主要是因为其对体液免疫调节的过程以及相关特点不熟悉,出现了“张冠李戴”的问题。

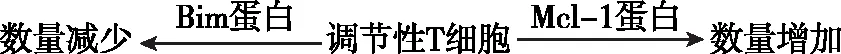

类型2:研究发现调节性T细胞具有抑制免疫反应的功能,防止免疫反应过度而损伤自身,调节性T细胞的数量由Mcl-l蛋白和Bim蛋白两种功能相反的蛋白质决定,如图7所示。下列疾病或应用中可能与Mcl-1蛋白的活性被抑制有关的是

图7

( )

A.提高器官移植成活率

B.先天性胸腺发育不全

C.类风湿性关节炎

D.获得性免疫缺陷综合征

本题结合图解,考查人体免疫系统在维持稳态中的作用,要求考生识记人体免疫系统的组成,解题关键在于掌握免疫失调引起的疾病的类型及原理,能结合图中信息做出准确的判断。分析可知,调节性T细胞数量由Mcl-1蛋白和Bim蛋白两种功能相反的蛋白质决定,其中Mcl-1蛋白可使调节性T细胞数量增加,这可能会导致免疫反应过度而损伤自身,进而引发自身免疫病。而Bim蛋白会使调节性T细胞数量减少。

学生根据自己建构和完善补充的概念模型进行习题分析,总结出自己失误的原因,再应用概念模型实现知识的迁移,同时实现自我评价分析与解答习题。经过反复训练,学生慢慢实现了对概念模型的灵活应用,从而达到对概念模型的深化的目的。

三、概念模型构建在高中教学中的应用反思

教师通过创造性地运用教材、整合教材知识、灵活合理地运用各种教学素材,设计出适合当前教学内容和学生认知的概念模型教学设计,进而将其应用于课堂教学中,在教学中应该最大限度地发挥概念模型的作用,突出学生的主体作用,要做到教与学同步、教与学统一。在概念模型建构的过程中,学生可以通过小组讨论以及教师和学生的互动相互交流概念模型建构的经验。这些良好的互动关系可以充分发挥学生的主体地位,营造积极热烈的课堂氛围,培养学生的学习动机,激发学生的学习热情,让学生把大部分的注意力都集中在课堂上,减少了与课堂学习无关行为的出现,提高了学生课堂学习的注意力。