基于科学思维培养的表观遗传教学设计

安徽 程 燕 黄贤辉

1.教材分析与设计思路

本节课为新人教版高中生物学教材必修2第4章第2节“基因表达与性状的关系”第2课时,《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)的基本理念之一是内容聚焦大概念。在《课程标准》中的大概念是“遗传信息控制生物性状,并代代相传”,重要概念是“亲代传递给子代的遗传信息主要编码在DNA分子上”。而表观遗传在《课程标准》中属于次位概念,教学目标为“概述某些基因中碱基序列不变但表型改变的表观遗传现象”。在此之前,学生已学习了遗传信息的转录和翻译两个重要过程、中心法则和基因表达产物与性状的关系,这些都为本节课的教学奠定了良好的基础。

本节课针对表观遗传概念的构建采用科学探究模式,基于同卵双胞胎表型的差异和从信息传递的角度提出问题,作出假设;在实验探究阶段基于教材给出的两则资料,通过设置问题串、小组合作交流和模型建构的方式展开概念教学。学生在分析资料、解决问题的过程中,逐步透过现象看本质,建立表观遗传的概念。

“科学探究”是指能够发现现实世界中的生物学问题,针对特定的生物学现象,进行观察、提问、实验设计、方案实施以及对结果的交流与讨论的能力。基于此,笔者通过本年级的两对同卵双胞胎自述彼此的差异导入新课,引发学生的认知冲突,激发学生探究的兴趣,顺势提出问题和作出假设;随后呈现教材的两则资料,创设问题情境引导学生基于事实和证据运用归纳与概括、模型与建模和批判性思维等科学思维方法,分析表观遗传现象的特点及其产生的分子机制,探讨表观遗传修饰对基因决定生物体性状的观点的评价等概念内涵,完成概念的构建;最后,通过对不良生活方式和吸烟等社会议题的讨论,引导学生分析和解决现实生活中的生物学问题,以提高社会责任意识。

2.教学目标

笔者依据《课程标准》的内容要求、学业要求及学业质量标准并围绕培养学生学科核心素养的要求,制订了如下教学目标:

(1)通过分析资料及实验结果,运用DNA甲基化解释柳穿鱼花形态改变和F1小鼠毛色不同的分子机制,提高学生的归纳与概括能力。

(2)运用“结构与功能相适应”的生物学观念,利用概念模型阐释表观遗传现象的本质,提高学生建模的思维能力。

(3)通过实例分析,感受基因控制性状的复杂性,并参与社会议题的讨论。

3.教学设计流程(图1)

图1 教学设计流程图

4.教学过程

本节课以“科学探究—资料分析—模型建构”为主线设计教学。创设生活情境,以认知冲突促进学生从现实生活中发现可以探究的问题,遵循科学探究的一般步骤。基于资料分析,采用问题串进行逐级递进分析,在发展学生科学探究能力的同时,也可以培养学生的科学思维。

4.1同卵双胞胎导入,激发“质疑”精神

借助本年级两对同卵双胞胎的采访视频短片和照片引入主题,播放短视频和照片,提出问题:同卵双胞胎拥有相同的基因组成,但他们在成长过程中,在外表和性格上或多或少都会有所差别。这是为什么?“导入环节”的流程图如图2所示。

图2 “导入环节”流程图

4.2呈现科学探究资料,培养“实证”意识

要想证明哪一种假设成立,需要实验证据。接下来以两则实验资料一探究竟。在新知识的学习上,教师通过呈现科学探究实验的事实和证据,基于学生已有的知识储备,鼓励学生在科学探究资料中获取新知识,运用归纳与概括、模型与建模、批判性思维等科学思维方法,用证据支持自己的观点,为研究问题构建合理的解释,并发展科学思维。

【资料1】柳穿鱼花的遗传——学生自主阅读教材第73页,在阅读教材的同时设计问题串供学生以小组为单位展开讨论交流:

(1)分别对两植株的Lcyc基因进行测序,结果怎样?你如何看待这一结果?

(2)分别检测两植株Lcyc基因的表达情况:何时表达?在什么细胞中表达?表达情况是否相同?

(3)基于以上事实,请分析植株B的Lcyc基因不表达的原因。

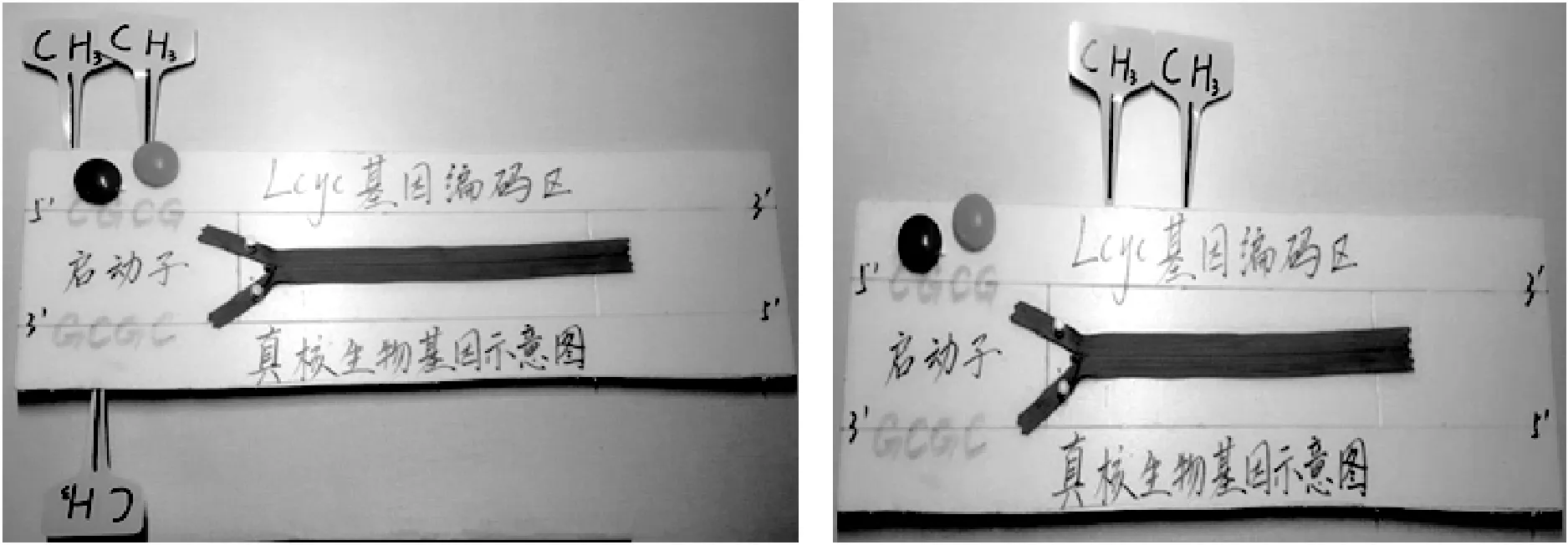

在学生顺利解决上述问题的基础上,教师追问:什么是DNA甲基化?请结合真核生物基因结构模型确认DNA甲基化的位点在哪里?DNA甲基化对基因表达的影响是什么?学生接下来介绍真核生物基因的结构和发生甲基化的位点。实物模型可以化抽象为具体,易于学生理解DNA甲基化(图3)。

图3 柳穿鱼Lcyc基因甲基化模式图

教师继续追问:

(4)植株A、B杂交,F1的花为什么与植株A相似?

(5)在F2中,为什么有些植株的花与植株B的相似?

(6)Lcyc基因的高度甲基化修饰能够遗传吗?

【资料2】小鼠毛色的遗传——阅读教材第73页,在阅读教材的同时设计问题串供学生以小组为单位展开讨论交流:

(1)分别对基因型相同的F1小鼠的Avy基因测序,结果怎样?你如何看待这一结果?

(2)请借助模型(图4)分析Avy基因表达不同的原因是什么。

图4 小鼠Avy基因不同甲基化程度模式图

(3)为何基因型相同(Avya)的F1小鼠会产生不同的毛色性状?

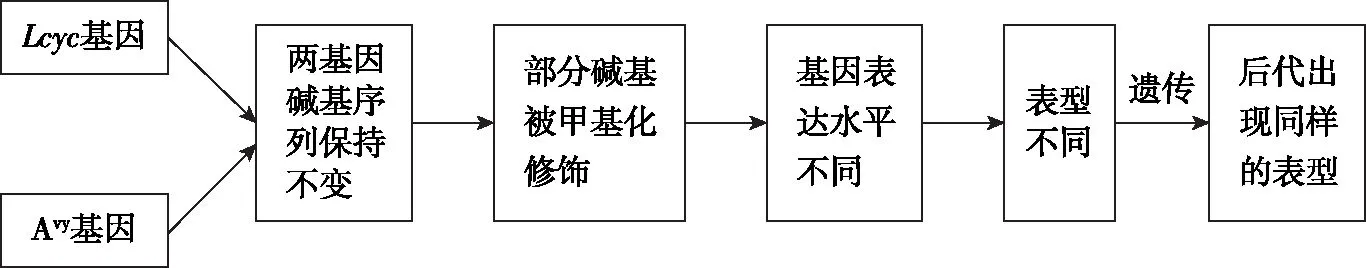

教师在教学中通过组织学生阅读资料,结合自制的实物模型和思考讨论问题串等活动,帮助学生理解柳穿鱼花型改变和F1不同毛色小鼠产生的结构基础和分子机制,体会花型的改变和不同毛色小鼠的产生是以真核生物基因的结构为基础的,无形中树立起结构与功能相统一的观念。在两则资料分析的基础上,学生归纳资料1和资料2展示的遗传现象的共同点,并尝试构建表观遗传现象的分子机制模型(图5)。

图5 表观遗传现象共性模型

4.3案例分析,巩固提升

教师提供蜂王和工蜂级型分化的实例,学生判断其是否属于表观遗传现象并探讨DNA甲基化的影响因素。一个蜂群由蜂王、工蜂和雄蜂组成,蜂王和工蜂都是由受精卵发育而来,但它们在形态、结构、生育能力和寿命等方面截然不同。命运的差异发生在出生3天后,只有为数极少的雌性幼虫能继续取食蜂王浆发育为蜂王;而绝大多数幼虫只能取食花蜜和花粉,发育为工蜂。蜂王和工蜂的级型分化与是否持续取食蜂王浆有关,请结合资料3,利用表观遗传机制,解释蜂王浆的营养效应之一是什么。

【资料3】蜂王和工蜂的脑中都有Dnmt3基因,Dnmt3基因表达的产物是Dnmt3蛋白,Dnmt3蛋白是一种DNA甲基转移酶,能在没有被甲基化的DNA区域添加甲基基团。敲除Dnmt3基因后,蜜蜂幼虫发育为蜂王,这跟取食蜂王浆有相同的效果。研究还发现,蜂王基因组甲基化的程度明显低于工蜂。

教师请学生结合表观遗传现象的共性模型,解释蜂王浆促进幼虫发育为蜂王的分子机制,学生不难分析出蜂王浆的营养效应之一与DNA甲基化有关,可以使DNA甲基转移酶活性降低,降低DNA甲基化水平等。此时,教师强调DNA甲基化是最早被鉴定出来的表观遗传修饰形式,也是最常见、最重要的表观遗传形式之一,除此之外还有组蛋白修饰等。

【资料4】植物的春化作用——低温也能促使植物开花。冬小麦(一种越冬作物)的Flc基因所在部位的组蛋白被修饰。

【资料5】组蛋白形成染色体——组蛋白是构成真核生物染色体的基本结构蛋白,可以和酸性的DNA紧密结合,形成核小体,核小体是染色质组装的基本结构单位,电镜显示“串珠”结构。它们会螺旋形成螺线管,再螺旋形成超螺线管,进一步螺旋折叠形成染色体。组蛋白乙酰化是指在组蛋白乙酰化酶的作用下,将乙酰基团(CH3CO—)连到组蛋白某些氨基酸残基上,使DNA与组蛋白结合松弛,有利于DNA分子的转录。

学生对抽象的组蛋白、核小体等概念陌生,为使之具体化,特请兴趣小组的同学用磁力扣代表组蛋白,用扭扭棒代表DNA模拟制作核小体串珠状模型(图6)。组蛋白修饰作为表观遗传修饰的另一机制,在调控基因表达中也扮演重要的角色,除了乙酰化,还有去乙酰化、甲基化、磷酸化和泛素化等。

图6 核小体模型

4.4讨论表观遗传机制对生物性状的影响,发展批判性思维

在此之前,学生形成的前概念是基因控制生物的性状,所以性状改变必然是控制生物体性状的基因发生了改变。对此,教师提出讨论话题:如何评价基因决定生物体性状这一观点。

学生联系所学表观遗传机制得出“控制生物体性状的基因的碱基序列保持不变,但生物的表型改变”的可能情况:①基因的选择性表达,例如,柳穿鱼花的差异;②基因表达水平的高低,例如,小鼠毛色的不同;③营养物质和温度等导致的表型改变,例如,蜂王和工蜂的级型分化和爬行动物的性别分化;④生物体的性状是由基因与环境共同决定的,例如,同一株水毛茛两种类型叶的形成……

学生综合运用所学的生物学知识及实例进行论证,进一步完善和修正已有的前概念,发展其批判性思维。

4.5组织学生概念建模,发展模型与建模能力

概念教学的重要任务之一是将学生认知结构中不成体系的知识形成结构化、逻辑化的知识体系。教师引导学生回顾本节所学内容,运用模型与建模的思想,将各概念要素按照逻辑关系进行连接,构建“表观遗传”的概念结构图(图7),完善概念体系。学生尝试、修正和完善模型的过程能使其深刻体会课堂专注的重要性,也体现了交流与互动、深度学习的新课程理念。

图7 表观遗传概念结构图

4.6拓展提升,责任担当——讨论不良的生活方式和吸烟等社会议题

笔者呈现2001年瑞典科学家拜格林发表的对诺伯顿人的寿命进行研究所得的结果。同时,请学生阅读教材第74页的“与社会的联系”栏目,思考:吸烟对人体细胞内DNA甲基化有何影响,能遗传给子代吗?最后再引导学生讨论表观遗传调控机制对人们生活有什么启示?学生各抒己见,让学生深度思考、学以致用并拓展提升,在此过程中渗透社会责任教育,培养社会责任感。

5.教学反思