沉浸的此岸与共鸣的彼岸

1974年,电影大师安德烈·塔可夫斯基根据自己对童年的回忆,拍摄完成《镜子》,把“今天”与“过去”进行比较,从过去的人与事中映射今天的人与事,同时又从今天的生活中出发对过去进行追溯,由此诞生了著名的“镜子”效应。

不止是塔可夫斯基,很多导演都从自己的经历中获得灵感,不少人又把自己的故事变成电影艺术。中国导演也不例外。如果没有贾玲对妈妈的深情告白,可能我们就不会在2021年春节为《你好,李焕英》笑泪交加;如果没有蒋雯丽与姥爷的深厚爷孙情,可能我们就不会跟随《我们天上见》回忆自己的童年时光;如果没有罗启锐对哥哥的怀念,可能我们就不会欣赏到《岁月神偷》中融洽和睦的街坊情以及一个普通家庭感人至深的悲欢往事……这些导演通过自己的故事,真挚的初心,以及能写能导的功力,道出内心的深思切情,让观众感受到满满的情意。从导演自身的沉浸此岸抵达观众共鸣的彼岸,这样的故事成就了银幕上一段段佳话,深深烙印在观众心中。

凝视私人记忆 抵达同频共振

新人导演之从生活中来

如果一个新人导演找不到或者不知道什么题材适合自己时,不妨从自己的亲身经历出发,拍一部与自己心灵距离最近的电影。当年,《孤味》导演许承杰于纽约大学电影研究所毕业时,他的教授提醒迷恋超英大片的他,“类型片谁都可以拍,为什么要你来拍?你要想的是,什么样的小东西会让你一直记得?什么跟你的连结最深?”由此诞生了佳作《孤味》。

侯孝贤导演说:“电影拍得真实很重要。”对新人导演来说,尤其如此。姜文的电影导演处女作《阳光灿烂的日子》虽然根据王朔小说《动物凶猛》改编而成,但因为他融入了个人的真实生活经历,与时代互相映照成就影史经典。加拿大导演泽维尔·多兰根据亲身经历自编自导自演的电影处女作《我杀了我妈妈》亦在戛纳电影节艳惊四座。同样,蒋雯丽的《我们天上见》,贾玲的《你好,李焕英》,李亘的《如果有一天我将会离开你》,顾晓刚的《春江水暖》,陆庆屹的《四个春天》等等,这些作品无论是从个体话语小切口映照家国叙事,还是自我探索式的私人影像电影,都以精湛的品质和较高的完成度引起业内注意。他们在看似熟悉而平凡的生活日常里,呈现曾经埋在时光里的记忆,让观众乐此不疲地在光影中找寻某种逝去的自我,得到廣泛的共鸣。对新人导演来说,这些电影处女作或许不能成为爆款,至少反映了他们的电影态度。

成熟导演之到生活中去

拍摄一部带有自传体性质的回忆电影往往具有天然的吸引力,知名导演也不例外。侯孝贤的电影中有很多对大陆的乡愁,而《童年往事》是其中最浓烈的一部,以小孩子的视角讲述从大陆迁到台湾的一家人的遭遇,细腻而微妙,打动了无数观众。墨西哥三杰之一的阿方索·卡隆导演,凭借科幻电影《地心引力》拿下首座奥斯卡奖杯之后,决定重返家乡墨西哥拍摄,完成自己的私人记忆电影《罗马》。“佛系”导演罗启锐,与妻子张婉婷竞争,拿下自己准备了十年的剧本《岁月神偷》执导权,纪念哥哥。回归魂牵梦萦的故乡,他们不约而同地以少年或者儿童的视角切入,采用个人风格化的影像来呈现懵懂简单的未成年与复杂残酷的现实世界形成的冲突、对比与对抗,从而催生若干复杂情绪。这些无疑都对他们的成长造成了很大的影响,就像对电影中主人公的影响一样。观众则通过追随他们的回忆来感受主观镜头所营造的世界,并接过这个人称代词的身份和责任,从而使电影达到共情的效果。

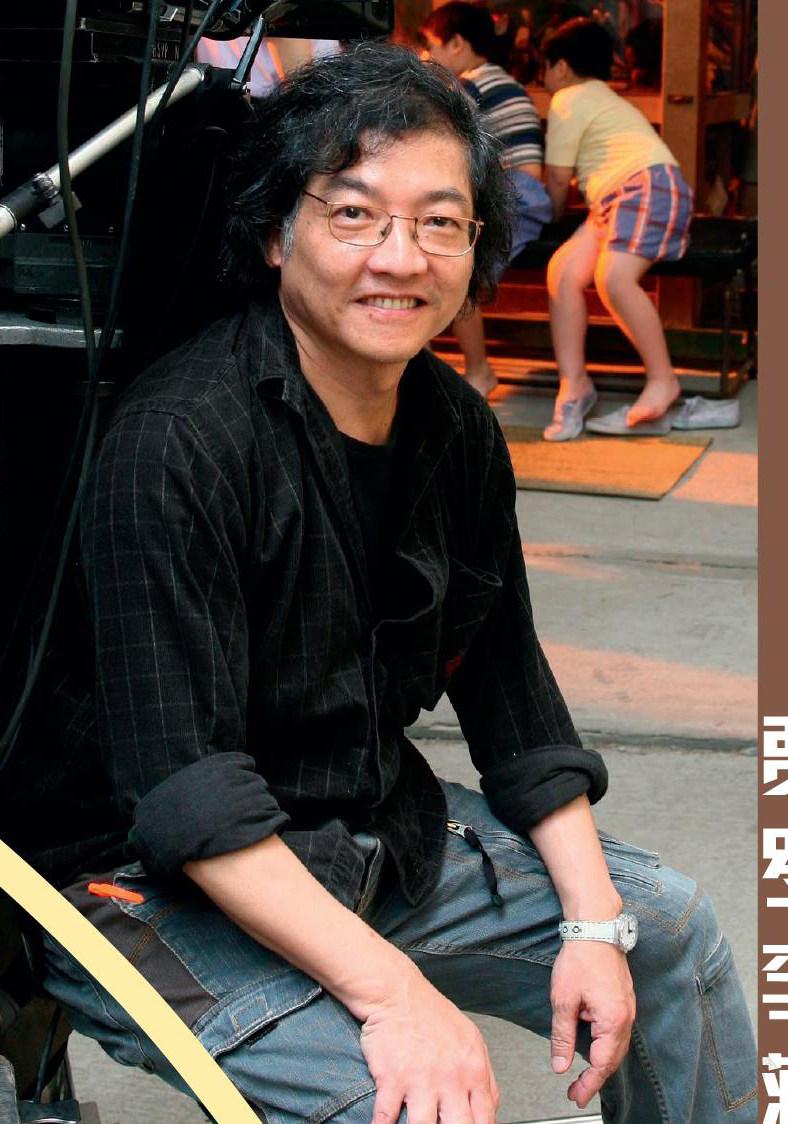

此外,周星驰在演员事业陷入困境时,以根据亲身经历创作的《喜剧之王》回击外界质疑。这部半自传性质的影片曾经让中国香港观众大吃一惊,周星驰再也不是之前那个搞怪、夸张和无厘头的演员了。同样有类似经历的,恰好也是周星驰的崇拜者——喜剧演员、导演大鹏。《煎饼侠》之后,大鹏回到东北老家,将镜头对准家人,以戏中戏结构创作出《吉祥如意》,让大众看到他真挚而富有才华的另一面,努力撕掉喜剧标签给其造成的刻板印象。以周星驰、大鹏为代表的知名导演,通过还原生活的真实质感,在电影文本深层埋下自己的解读,充分证明了喜剧之外,他们还可以做什么。他们毫无保留地表现心底最珍重、最想表达的元素,试图让观众都看得懂,也打动了观众的心。

从沉浸到共情

无论是新人导演从生活中来,还是成熟导演到生活中去,其中核心的要点就是真实。用一种诚实的方式“回家”,是多数导演从自己沉浸的此岸到达观众共情彼岸的必要条件。从侯孝贤到周星驰、姜文再到贾玲等等,导演们将亲身经历融入到一个故事上,讨论的问题其实并不局限于小时候的经历,而是站在一个成年人的角度回头“看”自己曾经的经历。“我”的经历,其实是一个抛砖引玉的用途,可以帮助构造一个电影故事。他们不管运用纪录片形式,还是以个人视角叙事,本质上都是一种沉浸式的自我表达,进而将个人的生命历程置于时代背景的洪流中,开启一扇令观众身临其境的记忆之门。(文 伯曼曼)