黑格尔的解放伦理与历史主义意图

包大为

图1

关键词 权利 规范 自由 历史

〔中图分类号〕B516.35 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2022)03-0071-09

《法哲学原理》在当代无疑成为被抛在历史尘埃中的著作。对于依旧“仁慈”地将其视为批判对象的学者而言,黑格尔揭示了现代性政治的抽象性,却也给出了想象力匮乏的解决方案。对于不屑于批判的批判者而言,黑格尔的法哲学是一种哲学的倒退,是以普鲁士制度弱化启蒙与主体性的“反动”努力。但是,《法哲学原理》的写作意图毕竟只有在历史主义线索中才能被理解。黑格尔所关注的世界历史既不是“聪明才智”构想出来的元叙事,更不是特定政体的合理性,而是“自由”意识的进展。①黑格尔之所以没有妄言自由的现实或实体,只是谈论“自由”意识(Bewusstsein der Freiheit),是因为在黑格尔的时代乃至今天,自认为是现代人的主体普遍陷入了一种关于历史总体感觉的“空洞意识”。这种意识将“特殊的内容被献祭给其超验的含义”,②或是将个体的激情构想为自由的观念(精致的利己主义),或是否认作为观念的自由只承认作为特殊意志的自由(粗鄙的利己主義)。而黑格尔所担心的则是这种意识一旦成为“终结”历史的科学,则会让现代人实现真正自由的科学和秩序被辱没。因此,黑格尔的法哲学无疑是重构现代性伦理规范的一次努力,为的是以历史表征主体解放的真实内容,让主体更加诚实地面对自身所蕴含的不自由的阻碍。当然,在黑格尔之后,这一哲学的伦理解放,随着辩证法的进一步革命化,逐渐成为至今仍然有效和有待完成的解放伦理。

一、自由的真实性

黑格尔对启蒙的不满,绝不能被浅薄地理解为反启蒙或专制,而是源自其贯彻始终的思想追求。正如黑格尔1800年11月2日致谢林的信中所说,“不能满足于人类低级需要的科学教育”,为了攀登“科学的高峰”必须把“青年时代的理想变为反思的形式,也就是化为一个体系。”①那么黑格尔青年时代的理想是什么?就法哲学的领域而言,无疑是他种植“自由树”时的社会构想,在包括普鲁士人在内的世界历史中实现自由。但是,这种具有启蒙特征的自由理想一旦作为反思形式,就不免会使得滋养青年黑格尔的启蒙思想资源变得捉襟见肘。黑格尔的法哲学试图成为最真实、最普遍的关于自由的科学,其研究对象是法的理念,既包括了康德所关注的权利之概念,又包括了古典政治经济学所关注的权利概念之“现实化”。②这一写作意图的批判性和现实关怀,不仅远超后世读者所简单评价的“集大成”“综合”,甚至超出了黑格尔青年时期的设想。

权利的理念是自由③——这在何种意义上是一个哲学判断而不是“手枪里射出来的”独断?④须知,在黑格尔给出这个结论之前,权利已经不可置疑地成为一种现代政治共识,是人的自然属性在现代政体下的社会性表达,是现代政体的合法性来源,也是“我思故我在”所确立的反思主体的社会条件。但是,黑格尔却发现如果不对作为权利理念的自由的现实化样态进行历史考察,就会陷入启蒙精神分化出来的两种悖论。一是将反思建构的概念当作现实本身,对概念与现实之间的鸿沟视而不见。二是将非自由的现实理解为概念性的症候,反求诸己地回归想象的自然。前者构成了反思的历史,是黑格尔颇为熟稔的新旧形而上学,既包括了帕斯卡尔用以把握真理的“几何学精神”(esprit de geometrie)和“敏感性精神”(esprit de finesse),⑤还包括康德用以平衡认知和道德的实践理性。后者则期冀退回到原始的历史,是黑格尔没有(或不愿意)以哲学的态度去理解的浪漫主义,例如诺瓦利斯和施莱格尔都试图以诗意(尽管是以哲学的形式)去衔接历史与新世界的关系。⑥总之,二者都没有促成哲学的历史,都未能将人类政治社会业已呈现的过程理解为精神向目的不断生成的辩证法,都以哲学之名将主体误导向放弃真实的自由及其政治冒险,都错失了哲学在现代应该担当起的把握普遍性原则的科学重任。而要重新衔接哲学与历史、自由与秩序,就必须对启蒙运动以来规范的前提进行批判和清理。

在这其中,批判作为规范前提的新旧自然是一个核心论题。自由构成了权利的实体和规定性。这就意味着权利不能再去外在于主体的先天要素中寻求基础。因为只有具备此岸真理性的意志才能够赋予自由以实体性。⑦但是,自由意志的规定性只是潜在的。就自由意志本身而言,其规定性仅就意志主体而言是现实的,因而只是特殊和抽象的规定性。在市民社会条件下,理性主义的反思主体为这种特殊的抽象规定性提供了合法性,自由意志在伦理层面被二重化为自然和社会。只对特殊意志是真实且有效的规定性所造成的矛盾被言说为被异化的自然人的任性,而市民社会中被特殊利益驱动的微妙秩序则被言说为社会性自由的实现。尽管霍布斯、洛克和卢梭等启蒙哲人对自由意志二重化的具体定义不同,但始终存在着一个声称已经被特定政体或规范建构所克服的自然及其任性。

黑格尔并不认为“所有人反对所有人”的战争已经被克服,也不接受“强迫人们自由”的社会性“枷锁”能够为自由提供足够的真实性。关于这个问题,我们有必要回顾在《法哲学原理》中备受平等主义者苛责的论断——黑格尔认为现代国家中“个人所做的一切都要由自己的意志来决定”的原则是无效的,人民及其代表不过是国家的“特殊部分”,人民“不知道自己需要什么”,更遑论他人的需要和理性的需要,因为人民并不能保证做决定时能达到“深刻的认识和判断的结果”。①黑格尔在这里所说的不就是卢梭曾坦承的人民永远不会败坏但“往往会受欺骗”②吗?不正是自然法学派视为合法性来源的保守本质吗?③在《社会契约论》中被卢梭指认为“万法之法”的舆论和习俗,难道不是特殊意志的规范性的历史性表征吗?被后世自由主义者视为鼻祖的康德难道不是同样认为人民的理性只能依靠哲学家来启蒙吗?④黑格尔不过是描述了在近代欧洲业已呈现的自由意志二重化的结构性矛盾,一方面是自由意志依靠激情来满足自身的需求,“依照自然的取向实现自己的目的”;另一方面却是特殊主体之间的自由意志的重叠和劳动成果的交换不仅“造就了人类社会这个建筑物”,更为权利和秩序“造成了力量”来“对付”主体自身。⑤里特(Joachim Ritter)认为,针对市民社会的现状,黑格尔坦诚地指出了私有财产是自由通向“实现”的“门户”,只有财产所有权才能实现主体在自然依赖中的自我解放,进而实现自然的社会化。⑥这些看似拒斥了无产者的“大实话”,并不妨碍自由的“实现”是《法哲学原理》的中心议题,因为这些“大实话”只是对特定历史环节自由意志的规范性的实现程度的描述。只不过在这个历史环节,市民社会作为“潜在的普遍的劳动社会”(potenziell universale Arbeitsgesellschaft),通向自由之“实现”的“门户”对于无产者而言是抽象和非现实的。⑦

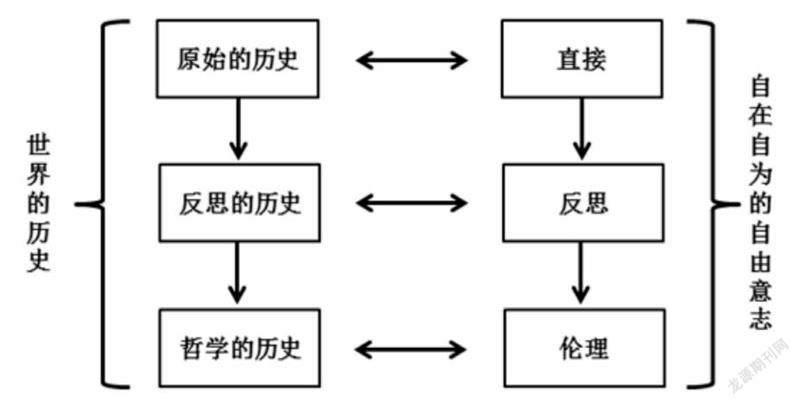

事实上,抽象的自由意志连同被启蒙哲人改造或转述的自然是同时被扬弃的。因为在黑格尔看来,强迫的自由或契约都远没有达到伦理的高度,只有意志自在自为的发展才真正堪称人类新的自然。伦理是“善和主观意志的这一具体同一以及两者的真理”,又是“主观的善和客观的、自在自为地存在的善的统一”。⑧但是,在启蒙智识的理解中,这种伦理是无法实现的,只要主体仍然期冀着通过抽象的自由意志通向善和他者,所谓的规范性就仍然是一种“权宜之计”。这种统一不是一般道德所能承担的任务,而是主体在客观的历史进程中,以自我扬弃的形式所获得的真正意义上的自由和解放。在此过程中,黑格尔将客观历史所呈现的道德视为主体自由选择的结果,其本质是主观意识。在抽象法的意义上道德承担着换取符号价值的功能。甚至,正如近代化的历史所证明,表述为家庭领域的道德生活束缚着主体,只有市民社会的介入才能解放这种道德生活的有限主体性。⑨《共产党宣言》所描述的“温情脉脉”的自然的道德关系的解体,宣告了道德和解的特殊性和普遍性的无效。黑格尔甚至认为,最为高尚的主体也无法完全基于自身的意志实现自由,因为这些主体所处的世界历史环节(市民社会)的社会性是残缺的,故而主体的意志并不能对一切善恶负起全责。①黑格尔试图指出,自由必须有具体的内容,其实现必须具备特定的条件。②这种条件被克里斯托夫·蒙克(Christoph Menke)指認为“精神之极致”的“第二自然”,使得主体从单纯的自然或外在习俗中解放出来,从此对激情的目标有了觉解。③直观而言,这种“第二自然”的促成有赖于世界历史的教化(Bildung)。因为世界历史的环节对应着自在自为的自由意志从自然走向伦理的内在规律(参见图1)。当然,这种对应关系作为单纯的智识仍然是抽象的,只有作为由客观回归主观的规定性才能完成这一升华。个体将自身存在放置于远超社会结构的世界历史之中,虽不免会遭遇外在于主体的历史洪流所造成的虚无感,但无疑将为主体呈现出真正的自由,因为前现代的直接外在规定性的约束以及启蒙时代哲人反思所建构的知性道德都在历史的线索中走向了合法性的终点。

二、真实性的历史理解

与惯常的唯心主义形象相反,黑格尔最愿意打交道的是当下的事物,而不是在纯粹主观的领域去构想人类应然的生存状态。因为黑格尔相信,精神的当前形式包含着过去的一切阶段,而关于精神的发展历史的理解最终也是为了印证当下的合理性。关于主体自由的知识要真实且绝对,就意味着作为知识对象的自由意志必须“作为消失的东西显现给意识”。④但是,作为伦理的本质,自由本身并不会消失。已经消失或完成的只能是外化为关于自由的知识或制度,亦即曾经被误认为是关于自由的绝对知识或实在。只不过在前黑格尔的语境下,这类虚假绝对知识或实在被概念包裹了起来,让人们误以为身处自由实现的终极的现代状态。对特殊意志之间相互奴役的忽视,对剥夺自由的“偶然”因素的熟视无睹,最终使得言说这种虚假绝对知识的“哲学家们”声名狼藉。⑤黑格尔当然无意于为试图“创造”自由的“哲学家们”辩护。如科耶夫所说,这种造成概念与现实相对立的前黑格尔哲学在出现的时候并不是一种错误,概念与现实最初的不一致是客观且必然的。⑥只要人还没有通过劳动消除自身与自然之间的对立,通过斗争消除特殊性与普遍、个人与社会的对立,概念和现实就必然是不一致的。人们宁愿相信历史外在于现实,也不会强求现实中的自我去附会历史本身。这种主观拒斥历史的精神发展阶段恰好对应了近代以来反思主体和市民社会的意图,只有宣称自由与历史的完成,才能将特殊利益当作普遍的权利和自由。也正是在这一阶段,特殊的激情和观念走向了单子化的主观意识,出现了任性、自私、自大乃至“暴君”的普遍化。每一个特殊意志都将历史和客观事物视为应然地与自身同一的对象,每一次特殊利益的斗争都任意地将普遍规范当作理由和武器。

黑格尔对这一状况的理解更多地来自鲜活的历史,而非哲学史。尤其是法国大革命中雅各宾政治的“绝对自由”和死亡的发生逻辑,使得黑格尔更为急切地划定真实与抽象、哲学与历史、特殊与普遍之间的界限。“理性的狡计”的政治哲学功能,并非为了取消自由主义引以为傲的主体性,而是为了驳倒自封的真实自由的历史性完成。前现代的伟大人物,例如恺撒,作为“世界历史个人”,其意志和行动当然都是为了“满足他们自己”,都是为了追求其特殊的目的,但是却同样执行着他们尚未意识到的正在展开的普遍观念。这使得他们所创造的历史事件和制度只是表面上作为“他们的事业”“他们的作品”。①普遍观念对于古人如此,对自认为可以在各个领域比肩恺撒的现代个体亦然。因为普遍观念本身就是从特殊的、既定的东西及其否定所产生的结果。只不过在历史中,普遍观念始终拒绝出场,留在历史的背景中“驱使激情去为它自己工作”。②这种普遍观念最终与人类的激情交织成为“世界历史的经纬线”,其中和的结果就是国家中的“道德自由”。③

当然,能够实现“道德自由”的国家既不是古代共同体,也不是启蒙哲人设计出来的国家,而是“自在自为的国家”。这种国家与已经在历史中完成的国家之间的关系是辩证的。二者的联系在于,其构成的理念都是普遍意志与个人意志的统一,普遍意志体现了对人们实践活动和本性中“主要的东西”的承认,同时为个人意志的展开赋予伦理意义。④二者的区别在于,“自在自为的国家”是自由的现实化和理性绝对目的的完成,因而能够成为“地上的精神”内在于主体性之中。⑤然而,一旦后世读者只看到了国家不同历史发展环节之间的联系,就不免会将国家的道德与“个人自己的确信来支配的那种伦理的、反省的道德”⑥等同起来,并最终得出“自在自为的国家”等于普鲁士王国,以及黑格尔反对主体性解放的结论。黑格尔其实已经意识到这种必然的误解。因为在他所处的时代,政治哲人已经完全将主体解放的伦理鼓励为非历史的真理程序,并试图阻隔这一程序与外界系统之间的关联。而黑格尔直至晚年仍然认为近代政治革命力求实现的“潜在的市民社会的普遍性”并非来自哲人的头脑或者虚构的历史,而是来自工业资产阶级社会中人性与自由、人性与类之间的关系。⑦只不过在具体的革命实践中,自命为卢梭信徒的实践者单方面地笃信抽象的革命原则,一味地要求实现一个单纯的否定性环节,即在新的立场中解放乃至摧毁现有的制度和法律形式。相比之下,黑格尔更愿意通过英国古典政治经济学的视角来理解自由观念与历史之间的矛盾关系。因为他认为古典政治经济学是对历史已经呈现出来的社会现实进行归纳—诠释的理论。其所确立的规范性原则乍一看都是由“意外案例”或个人意愿所构成,但是其结果却是在可支配、可知和有效的历史条件中抓住事物的原理。⑧

因此,在具体的历史中展开自由的真实性,不仅是可知的,而且必须成为哲学的解放实践。在历史逻辑中,对反思主体的反思成为精神螺旋上升的最终环节,自由意志的特殊性在与对象的辩证关系中被扬弃了。不再被特殊性捕获的哲学的实践是自由意志的解放活动,同时也是真正的伦理的实践。哲学的解放伦理是间接和不可或缺的。因为只有历史主义的哲学才能够真实地确定自由的本质和条件,⑨其中最需澄清的规范领域就是市民社会。

市民社会是客观伦理的一个逻辑环节,其所替代的是家庭这一自然且直接的环节。相比由血缘和共有财产所维系的家庭,市民社会是用以描述真正意义上的主体意识的概念。家庭的伦理对于个体而言并不是实在的。家庭阶段所实现的自由是基于依附性的伦理理念。而世界历史所产生的独立且多元的个体,则构成了实在的伦理,用以扬弃家庭环节的伦理理念。然而,作为“外部国家”,市民社会的解放潜能是有限的。艾伦·伍德(Allen Wood)认为,市民社会在黑格尔法哲学中不是一个纯然经济的术语,而是包括了从封建社会解放出来的一套资本主义制度。市民社会无疑是实现自由的重要环节。主体被融入了一个开放的经济领域,为了满足特殊的需要,法律不得不承认每一个特殊人格,并且以君主立宪制、现代行政和议会监督来消弭政治活动的缺陷。①因此,从表面上看由特殊意志相互依赖、相互联系“倒逼”出来的市民社会是名副其实的“外部国家”,其出发点是特殊的“需要和理智”。②但是,这种“外部性”并不能自发地与自在自为的精神相统一。因为起决定性作用的仍然是人类的“第一自然”,即主体“直接的、单纯的、动物的存在”。③不论在经济交往还是在政治行为中,市民社会是“个人私利的战场,是一切人反对一切人的战场”,并且由此产生了“私人利益跟特殊公共事务冲突”的必然结果。④对于抽象平等的公民而言,他们不过是特殊利益的执行者,自由的真实性只存在于个人的占有,实体的“权利”是对动物性的“第一自然”的表达,国家和道德是为求自保而不得已戴上的枷锁。

市民社会的规范事实上只能是反规范,其自由的抽象性最终呈现为静态的自由主义。例如以赛亚·柏林所说的消极自由(negative freedom),这在黑格尔看来就是典型的将“外部国家”当作国家及其伦理本身的谬误,体现了布尔乔亚主体拒斥历史的自我矛盾的意识——认为所有形式的特殊性(欲望、偏好或身份)都与真正自我格格不入,在无法摆脱的社会性中去构想一个抽象的绝对自我,在注定失败的逃离“外部国家”的物质冒险之后去想象一个单子化的主体意识。这在历史中表现为非理性的“逃亡”,如神秘主义者“放空”思想和一切活动的精神“解放”,又如破坏个体生命和社会组织的法国大革命。⑤自由的真实性,即主客观统一的历史条件下的自由,只有在最为彻底的、同时也是历史的哲学中才能得到承认。而“自在自为的国家”就是这种哲学的实践结果。

三、终结的解放及其失效

黑格尔对市民社会和国家的理解不是纯然理念论的。尽管黑格尔最终给出的自由方案带着关于国家政治的理想主义的设想,但是他对现实政治之局限的分析却是客观且深刻的。其中一个重要的原因在于,黑格尔从一开始就是以古典政治经济学的视角来预判即将在世界历史中普遍实现的市民社会及其国家政治的。黑格尔在耶拿时期开始接触亚当·斯密的理论。尽管在这一时期他并没有直接将亚当·斯密的观点应用于自己的思辨哲学体系,但是却显著地接受了英国古典政治经济学所提供的基本范畴。1803—1804年,黑格尔已经“开始讨论劳动、工具、机器生产和劳动分工等经济学的问题”——“这显然是受到斯密经济学的影响。”而在《耶拿体系草稿》中,黑格尔已经认识到:在能动的劳动者个体与被加工的对象之间,非本能的、以精神的方式(Weise des Geistes)存在的“劳动就是这种作为双方的关系(Beziehung)”,同时,由传统蔓延开来的工具是现实存在着的、合乎理性的中项,是实践过程(praktischen Prozesses)的现实存在着的普遍性。⑥古典经济学为黑格尔提供了市民社会完整的历史过程和现实症候,这正是普鲁士之现实所缺乏的。以至于在与谢林主编《哲学批评杂志》时,黑格尔已经对几十年后普鲁士才逐渐出现的现代社会要素进行了客观的分析。在这一时期,黑格尔对“政治经济学体系”有着清晰的定义,即关于以身体需要与享受为目的的“劳动、累积方面构成普遍相互依赖的体系”的科学。在这个体系中,“实在的这个体系完全处于否定性与无穷性中”,市民社会因而也呈现为不确定的负面的总体性。①但是,黑格尔同时又发现,依附于市民社会的国家政治又无法给出自由的完整且实在的规定性,其中一个显著的例子就是对惩罚的误解。个体在享有秩序的同时始终站在秩序的对立面,无法在市民社会的规定性中理解“惩罚是恢复自由”。市民社会中特殊意志将惩罚想象成强迫,最终导致了自由在市民社会与国家的二元结构中始终是抽象的。黑格尔无不讽刺地将这种无法超越市民社会环节的现存国家形态描述为:“国家作为审判权经营一个带有规定性的市场,这些规定性叫做犯罪,国家正待其他规定性之价来沽售这些规定性,而法典是价目表。”②

“自在自为的国家”表达了黑格尔对政治史的总结和反思,其批判对象不是个别的国家政治,而是18世纪以来的自由主义治理术的国家。单就国家具体和客观的历史特征而言,福柯的观点或许是十分中肯的,即特定的国家治理原则决定了作为国家之外在表征的治理技艺的具体形式。国家是一种特殊的、不连贯的、复数的实在,其存在的目的和理由只与国家自身相关。③关于自由和国家的考察,在黑格尔哲学中同时兼有历史主义和历史主义还原,前者从普遍出发并且在一定程度上将其置于历史的“磨碎器”中,后者从已知的普遍概念出发来考察历史如何调整、修改、证伪它们;④前者让黑格尔得出了历史和国家的理性在哲学中的真实性,后者让黑格尔揭示了启蒙哲人所建构的權利观念和政治伦理的无效性(nonvalidite);前者印证了18世纪之前管治国家、重商主义和欧洲平衡等特殊治理的普遍性,后者揭示了18世纪以来自由主义宣称的普遍的治理的特殊性。直至今天仍甚嚣尘上的自由主义国家治理理由,其抽象性与悖论性在黑格尔的时代——甚至更早的时候已经成为一种社会共识,即特殊意志是确认自由、信仰、道德的唯一主体,国家是主体为了维持生存条件不得已接受的恶。这种共识在今天演变成作为政治正确(political correctness)的国家恐惧症、国家忧虑症和经济自由主义。事实上,早在16世纪的德国,就已经出现了市民社会中特殊利益与信仰勾联的伦理隐喻,财富进入了一个宗教性的绝对的象征系统,上帝给予财富占有者象征(signe)和拯救,并且使得私人财富成为个人参与国家的日常象征。这种象征的意指包括与物品的使用价值毫无关系的商业价值、经济次生的政治符号及其推动的权力结构和机制,国家共识基础的自我表现方式只能从自由市场的交往和需求中获得。⑤

黑格尔反对的并不是市民社会及其决定的国家政治,而是这种国家政治所宣称的止步于抽象权利的自由和解放。甚至在某种意义上,黑格尔法哲学试图唤醒读者在看到三权分立的同时也要看到孟德斯鸠所说的爱国美德及其缘由。黑格尔并没有像卢梭那样制定一种治理体系来防范有损普遍性的特殊意志(或布尔乔亚意识),因为只要这种治理体系的基础是市民社会,就不可能解决特殊与普遍、自由与必然的矛盾。换句话说,特殊性的解放只有在现代基督教的欧洲历史和民族精神中才能完整呈现自身,只有在国家所组织的社会秩序中才能实现。⑥至少在黑格尔所见证的历史中,国家是满足特殊意志追求“第二自然”和真实自由之普遍诉求的唯一途径,只有现代的法律和治理才能构成“内在的国家”,促使主体扬弃完全自私自利的特殊理性,并且为实体的权利提供必要的内在条件,即作为国家的道德的义务。⑦黑格尔的“自在自为的国家”备受苛责的一点,就是只承认国家的道德,否定了个体的自由和独立价值。但是黑格尔所说的“单个人是次要的”,⑧不是为了让个体“献身于”某个“外在的国家”(即一般的近代国家),而是为了强调作为“地上的神”的国家就是主体本身。因为“自在自为的国家”将潜在于每一个个体的理性(利益)和自然(习俗)统一表达为规范性的价值,即普遍的法权体系和完整的民族精神。这是自由的真正实现,以及“绝对的最后的目的的实现”。①国家的承认使得个体成为理性社会秩序的成员,其义务非但没有如卢梭所说的“枷锁”那样限制主体,而是真正解放了主体。这种伦理化的义务只会进一步发挥市民社会的解放潜能,并且促进个体成为理性合作体系的一个部分,在更为真实和普遍的交往中将特殊意志从自然冲动中解放出来,将韦伯意义上的“天职”(Beruf)政治化地提前表述为履行国家义务的不断进取。②当然,“自在自为的国家”及其解放伦理的真理只有历史主义的哲学才能解释。正如阿尔都塞所说,这种国家不再是精神的躯体,而是其内在本质——自由。③对自由的自我意识的获得将成为历史的最终动力,而这个任务只有推动历史前景的永恒真理的哲学才能够完成。为了完成这个任务,或者为了拥有哲学所揭示的关于历史和自由的绝对知识,自我和对象必须自觉地被“取消”。在这个意义上,黑格尔显现出了极端保守乃至反动的一面,即科耶夫所分析,为了真实地以国家的形式实现自由,就必须“取消”特殊性的主体和对象,这就意味着必须有国家对个体、等级对个体的合理的奴役——因为只有政治的、伦理的奴役的普遍化,才能克服市民社会中由物质利益中介的奴性。④

事实上,在进步和止步之间,黑格尔法哲学从一开始就试图以历史逻辑同时超越市民社会和启蒙政治,但是却最终不得不同时向二者妥协。黑格尔关于王权代表民族精神、普遍性和自由的令人诧异的论证,尽管在普鲁士语境下比启蒙政治更加真实,但是却也更为反动。而黑格尔所提倡的“义务自由”和“权利自由”的统一,虽则有着哲学的掩饰,但其本质仍然是国家政治中个体的绝对规训和服从。主观自由和特殊需求的满足仍然是道德的基础,但是其真正获得社会性的实现必须通过对国家义务的履行。黑格尔自信其法哲学就是为人们提供理解自由和义务同一于国家政治合理性的知识。⑤黑格尔或许已经察觉到了普遍启蒙之后的现代人对其法哲学的批判,在《历史哲学》中告诫读者,自在自为的世界历史所实现的自由和善的统一只有通过哲学才能理解,绝不是一个自私、感官中心主义的主体能够把握的,因为这个新的历史阶段“不是快乐或幸福的园地”,而是矛盾静止且和谐的“历史上空白的一页”。⑥这个辩解显然是无效的。因为客观的阶级斗争随着资本主义的发展正在不断激化。以至于黑格尔之后,人们就开始“清算”黑格尔始乱终弃的解放伦理。

在青年黑格尔左派看来,黑格尔的解放伦理的缺陷在于对自我的误解。鲍威尔认为,对自我的理解须回归基督教精神。因为只有在基督教的必然性中,才能够发现自我“把自己的普遍力量作为一种异己的力量与自己相对立”的困境,也只有在弥赛亚中才能解放自我的历史形态与普遍力量,并真正扬弃“一切自然的感觉,家庭、民族和国家生活的伦理规则”。⑦施蒂纳则认为解放才是基督教信仰的第二阶段,在这一阶段个人的独立、自由主义和资产阶级国家出现了,国家所提供的公共产品和安全则是个体所受奴役的补偿,最终的解放只能是通过“杀死神,杀死人本身”来扬弃“建立在剥削劳动基础”上的资产阶级道德。⑧这些观点甚至都没有保留黑格尔法哲学最为进步和解放的一面,即诚实地直面市民社会中的物质生活所体现的精神的历史及其必然性。事实上,只有马克思真正辩证地批判了黑格尔的解放伦理。

在马克思看来,黑格尔道出了启蒙运动以来资产阶级政治穿着“皇帝的新装”的事实。“黑格尔说得对:政治国家就是国家制度。”①不论是北美的共和制还是普鲁士的君主制,都是国家的形式而已,其内容实际上都在国家制度(形式)之外,其中包括财产、所有权、市场经济和货币等等。但是,黑格尔出于造就宏大哲学体系的目的,注定不可能承认市民社会决定法本身,只会将法哲学作为“逻辑学的补充”——“使现存的政治规定消散于抽象的思想”。②因此,黑格尔的解放伦理的进步性仅仅在于为保守的政治哲学(如霍布斯、伯克)补充了主体性,把激进的政治哲学(如卢梭)拉回到了现存习俗所捍卫的普遍观念。

如果仅就关于主体的知识而言,黑格尔的解放伦理的确纠正了启蒙以来人们习以为常的两种思维偏差。一是启蒙学者认为人类的自由源自天性,而社会状态和国家制度迫使个体限制这种天然的、真正的自由。黑格尔则认为这种从丛林和荒野想象中演绎出来的自由完全“没有充足的历史的佐证”,绝不能将其“冒充为真实的存在”。③严肃的科学必须从真实“自由”④所实现的情况入手,承认欲望、劳动、物质交换等自由的现实条件。⑤否则,纯粹的特殊意志一旦被当作伦理的唯一源头,就会出现市民社会代言一切普遍性规范的谬误,例如将契约的关系“掺入”婚姻和国家等伦理关系,并“在国家法中和现实世界造成极大混乱”。⑥二是启蒙学者误将道德关系发展为法律形式,满足于家庭等自然的、不完整的伦理环节。黑格尔认为,关于原始家庭关系、血缘关系的道德幻想必须让位于市民社会的现实,市民社会所带来的“大家长制”必然使得个体“进入独立人格的地位”。⑦甚至在某种意义上,黑格尔完全把血缘维系的政治伦理等同于分散的语言(方言)等“史前史”的要素。⑧

然而,也正是在通过真实性和历史性扬弃启蒙政治的同时,黑格尔的哲学(科学)理想与正在展开的资本主义政治历史产生了冲突。黑格尔指出了“现代意义上的政治生活就是人民生活的经院哲学,君主制是这种异化的完备表现”的事实,但是却无法完整地接触和理解现代政治的抽象的反思的对立性。“中世纪是不自由的民主制……在中世纪,人民的生活和国家的生活是同一的”,⑨但是这种同一性在黑格尔的时代却仍然有所孑遗,支撑完整的政治制度的“各私人领域达到独立存在”的历史条件超出了19世纪中叶之前普鲁士人的生存经验或历史理解。这导致了黑格尔“应该受到责难的地方”,即按照“現代国家本质现存的样子”(尤其是并不发达的普鲁士的样态)描述国家本身,这不过是“用现存的东西冒充国家本质”。⑩这种“冒充”行为造成了《法哲学原理》中关于王权和专职官僚行政制度的极其抽象的论证——因为现实中的普鲁士国家政治无需论证,是拒绝作为黑格尔历史本质直观之对象的现存事物。尤其是关于君权之偶然性所蕴含的普遍性的逻辑“混乱”,已经表明了黑格尔法哲学的“全部非批判性”,瑏瑡即作为解放伦理“道成肉身”的“自在自为的普遍东西”走向了反动——“炸毁”了抽象权利和道德。当然,今人要真实地理解黑格尔的解放伦理的局限,并不能满足于马克思已经指出的这种局限的主客观原因,更不能满足于箴言式的标签或原理,而是要察觉到黑格尔的洞见——“市民社会和政治社会的分离是一种矛盾”在今天仍然是资本主义政治和意识形态症候的重要根源。同时要警惕黑格尔的应对方案仍然是当代或“左”或右、或激进或保守的解放伦理的“知识—权力”资源,须持续批判将“表面现象当作事情的本质”瑏瑢的一本正经的政治哲学,真正地将解放伦理推向包括解放伦理本身在内的解放的实践。

作者单位:浙江大学马克思主义学院

责任编辑:王晓洁